《师说》中的写作技巧探究

2024-09-25涂新辉

《师说》是新版高中语文教材必修上册第六单元里一篇自读课文,为唐代文学家韩愈的作品。这篇文章主要阐释了从师求学的道理,讽刺了“耻学于师”的世态。下面,笔者就探究一下《师说》中的写作技巧。

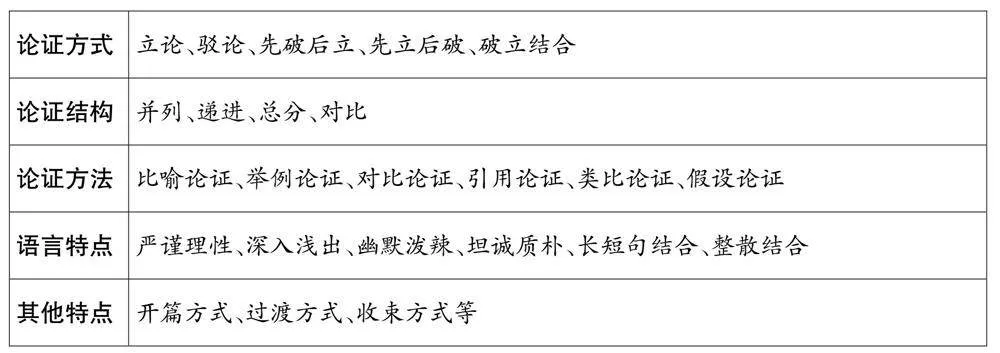

结合文章的内容,我们可以总结出以下要点:

在文章的开篇,作者提出了中心论点——“古之学者必有师”,意思是从前求学的人都有老师。有的人是这样点评这句话的:“突兀而起,已见出奇。”当时,一些士大夫既不愿意求师,又耻于做老师。“古之学者”与“今之众人”形成了鲜明的对比。可见,此句暗含着批判之意。

之后,作者指出老师具有“传道受业解惑”的作用。老师是给求学者传授道理、教授学业、解决疑难问题的人。接着,作者写道:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”那么,人遇到了问题或者想要提高自己的能力,自然要向老师学习。这就是“古之学者必有师”的原因。人都会遇到疑难问题,而生出疑问的根本原因是不懂得“道”,所以人拜师求学从根本上说是为了学“道”。

据此,作者表示:一个人的身份无论是高贵还是低贱,年龄无论是大还是小,都与他能不能成为我们的老师无关。只要是“道”存在的地方,就是老师存在的地方。由此可见,文章第一自然段的内容是环环相扣xFrhtX+9t373WSZMlKq9OQ==的,逻辑十分严密。

在第二自然段中,作者多次运用对比来论证自己的观点。三组对比的效果各不相同:“古之圣人”与“今之众人”形成鲜明的对比,以“圣人越发圣明,愚笨的人越发愚笨”的不同结果说明了“一个人是贤明还是愚笨就在于其是否拜师学习”;士大夫会请老师来教自己的孩子,而自己却“耻于从师”,截然不同的态度形成了鲜明的对比,批判了士大夫们的错误做法;巫医、乐师和各种手艺人互相拜师学习,而士大夫却耻于拜师学习,二者形成鲜明的对比,突出了士大夫们耻于拜师学习的不合理做法。

三组对比具有极强的冲击力,增强了论证的力度。

在文章的最后两个自然段中,作者引用了较多例子来论证观点。比如,作者以孔子的例子来论证“圣人没有固定的老师”这一观点。孔子向郯子请教官职方面的问题,向苌弘请教古乐方面的问题,向师襄学琴,向老聃学习周礼。孔子的事例可谓非常“精当”。

之后,作者还引用了孔子所说的话。“三人行,则必有我师”,由此得出结论:老师和弟子的关系是相对的,只是对道的认识、学业的研究有先后罢了。这一结论与首段的“道之所存,师之所存也”的观点遥相呼应,也对士大夫们耻于向“位卑”者、“年相若”的人拜师的现象进行了有力的批判。

在文章的最后一个自然段,作者举了李蟠从师学习的例子,夸赞他“能行古道”,再一次批判了那些“耻于从师”的人。

除此之外,作者还使用了反问句,如“夫庸知其年之先后生于吾乎”,很好地增强了论证的力度;使用了许多短句,如“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”,增强了论证的气势。

简言之,《师说》是一篇短小精悍、论证有力的文章。其中的许多写作手法都值得我们学习。

(作者单位:湖北省安陆市第一高级中学)