清刻《甘肃新通志》版本考证

2024-09-25韩春平

[摘要] 《甘肃新通志》成书至今已有110多年历史,不过对其清刻本的版本认定历来不止一种,长期盛行的“宣统元年刻本”之说其实是以讹传讹的错误认定,虽然也曾出现过疑似正确的表述,但因缺乏相应考证而未获广泛认同。通过回顾以往版本认定历程,分析相关致误之由,重点考察王新桢《〈重修甘肃通志〉板刻告成暂停刷印赘言》,结合相关史料,可推测本通志实系宣统三年刻本,其他有确切年份的版本认定均不成立。

[关键词] 《甘肃新通志》;清刻本;《赘言》;王新桢

[中图分类号] G256.2 [文献标识码] A [文章编号]1005-3115(2024)03-0056-10

[作者简介] 韩春平(1970-),男,汉族,甘肃漳县人,博士,研究馆员。研究方向:历史文献学。

清朝末年由两任陕甘总督升允、长庚相继主修,陇上名士安维峻总纂的《甘肃新通志》(又称《[光绪]甘肃新通志》《[宣统]甘肃新通志》《重修甘肃通志》《甘肃全省新通志》或《甘肃通志》等),是甘肃历史上第二次修纂本省通志的成果。本通志问世至今已有110多年历史,并且影响显著,但由于缺乏应有的考证,人们对其清刻本的版本认定向来说法不一,长期盛行的“宣统元年刻本”一说其实并不正确。经久沉淹的王新桢《〈重修甘肃通志〉板刻告成暂停刷印赘言》(简称《赘言》)等史料,可以廓清认识迷雾,揭开本书版本真相。

一、以往对通志版本的认定

对于清刻《甘肃新通志》的版本认定,之前出现过多种说法。为便于后文论证的展开,这里首先对以往不同的版本认定历程作一回顾。

“宣统元年(1909)刻本”是出现较早并且至今仍然盛行的一项认定结果。在民国时期甘肃通志馆修纂《[民国]甘肃通志稿》之际,杨思、张维就曾在所撰《甘肃通志凡例》中追溯了清代本省修纂通志的情况:“《甘肃通志》创修于清雍正六年,成书于乾隆元年,凡五十卷,分三十六目;光绪末重修之,成书于宣统元年,凡一百卷,分为十志、六十目。”[1]这里虽然未用“刻本”而以多义词“成书”①表述相关情况,但比照《[乾隆]甘肃通志》于乾隆元年(1736)完成编纂且有当年刻本的实情,作者显然认为《甘肃新通志》也是宣统元年完成编纂并有当年刻本。这也是民国时期较早将《甘肃新通志》版本认定为宣统元年刻本的权威说法。此后不久,张维本人又在氏著《陇右方志录》中将通志的“成书(书成)”时间后延至宣统二年(1910),且相关表述已明确出现“刻本”字样。书中写道:“《[宣统]甘肃新通志》一百卷,八十一册,存,原刻本,清光绪三十四年重修,宣统二年书成,总督长庚监修,安维峻等纂。”[2]以上两处显著变动表明,张维有了新的说法:本通志是宣统二年刻本。

新中国成立后,基于《甘肃新通志》版本表述的用词普遍较为规范,不过相关年份一般多被认为是宣统元年。据1978年《中国地方志联合目录(初稿)》记载:“《甘肃新通志》一百卷首一卷,(清)升允、长庚修,安维峻纂,清光绪三十四年(1908)修,宣统元年(1909)刻本。”[3]目录还罗列了包括北京图书馆(今国家图书馆)、甘肃省图书馆等在内的38家收藏机构。1985年,《中国地方志联合目录》正式出版,其中《甘肃新通志》条目除卷首卷数改为五卷,收藏机构增至40家外,其他内容完全沿用初稿信息,版本仍然是宣统元年刻本[4]。

1988年出版的《甘肃方志述略》是一部以甘肃方志为主题的学术论文集,其中所收周丕显《甘肃地方志略谈》和牟实库、赵世英合撰《甘肃省通志考略》两篇文章,都有关于《甘肃新通志》修纂和版本的内容。《甘肃地方志略谈》有云:“光绪三十四年,在前志(按指《[乾隆]甘肃通志》)的基础上,又有升允重修,安维峻重纂,于旧志有所增减,次年,即宣统元年脱稿刊刻,定名为《甘肃新通志》。”[5]《甘肃省通志考略》相关内容虽然文字表述与周文大有出入,但意思基本相同:“宣统《甘肃新通志》一百卷,陕甘总督长庚监修,安维峻等纂。清光绪三十四年(1908)修,宣统元年(1909)成书。七十八册②,约三百万字。刻本。”[6]显而易见,两文都认为本通志是宣统元年刻本。

同样是在1988年,新出版的《中国方志大辞典》首次将《甘肃新通志》的成书时间确定为宣统三年(1911)[7]189,意味着大辞典将本通志的版本认定为宣统三年刻本。不过在2007年版《甘肃方志通览》中,则又出现了两歧的表述:一方面糅合《中国方志大辞典》相关表述将通志成书系于宣统三年,一方面又重申“宣统元年成书”旧说[8]。在2010年版《中国方志通鉴》中,已经完全不提宣统三年,仅称宣统元年成书[9]。后来在2017年版《甘肃志鉴编研文选》中,学者李拾良因对《甘肃方志通览》两歧之说表示不解,转而认为张维《陇右方志录》的宣统二年成书之说“可能更接近事实”[10]。

自2007年“中华古籍保护计划”实施以来,随着全国范围古籍普查工作的深入开展,国内各地所藏《甘肃新通志》大都被著录于全国古籍普查平台,相关目录也已在中华古籍书目数据库陆续发布。经检索了解,清刻通志的版本大都被著录为宣统元年刻本。以甘肃省的普查平台数据为例,在2011年2月至2023年7月长达12年多的时间里,甘肃普查平台共计著录20家单位的38部文献,其中34部的版本被认定为宣统元年刻本,在其余4部中,1部被认定为宣统刻本,1部为光绪三十四年刻本,1部为清刻本,1部尚未明确版本[11]。

综上可知,自《甘肃新通志》问世110多年以来,人们对其清刻本的版本认定曾经出现过六种表述,具体包括宣统元年刻本、宣统二年刻本、宣统三年刻本、光绪三十四年刻本四种有确切年份的表述,以及宣统刻本、清刻本两种笼统表述。前四种表述中最早出现且至今盛行的只有宣统元年刻本之说,宣统二年刻本之说虽然也出现较早,但后来只是偶尔被提及,宣统三年刻本之说出现稍晚,且响应乏人,至于新近在甘肃普查平台出现的所谓光绪三十四年刻本一说,似乎是一个特例。从后文考证结果可以确知,上述四种表述中只有宣统三年刻本才是正确的说法,包括宣统元年刻本这一长盛之说在内的其他三种说法,实际上都是错误认定的结果。至于宣统刻本和清刻本,显然是尚未明晰确切版本时间情况下的笼统版本表述,也可能是特殊语境(如本文标题)中的一种适合指称。

二、以往版本认定的致误之由

众所周知,古籍版本的认定一般取决于对文献实物的鉴定结果。在通常的鉴定工作中,可以通过考察文献的牌记、刊识、版权页等各相关版本专项内容,以及含有版本信息的序跋、凡例等辅文内容,或者对比文献的行款、版式、字体等特征,分析书中可资鉴定版本的行文、避讳字等重要信息,来综合判定文献的版本。如果以上途径都难以奏效,则需参考相关书目和文献记载来开展考证工作,否则要么束手无策,要么只能凭借臆测或零碎的版本信息得出并不科学的结论。就清刻《甘肃新通志》版本而言,前述三种错误认定均有其特定的致误之由。

(一)关于“宣统元年刻本”之说

由于清刻《甘肃新通志》中没有牌记、刊识、版权页和序跋等项内容,以上大部分方法都无所施用,人们判定版本的依据只有版本信息不够完整的《甘肃新通志进呈表》(简称《进呈表》)一项。由于人们在早期就偏信《进呈表》的版本信息,将版本年份判定为宣统元年,得出宣统元年刻本的错误结论,后来又往往以讹传讹,盲目信从,即便重新进行鉴定,也大都只是重蹈覆辙,迄未有人就此问题作过深入探讨。自1985年方志目录专著《中国地方志联合目录》出版以来,本书因其流布的广泛性和内容的权威性,对《甘肃新通志》的版本认定产生了广泛而又深刻的影响,人们已经普遍习惯于以书中“宣统元年刻本”的成说代替鉴定工作。正因为如此,很多人在潜意识里就认为本通志版本已有定论,不会再想到还可以质疑其正确性。

要想具体探究清刻《甘肃新通志》版本认定的致误根由,必须剖析作为版本判定依据的《进呈表》。以下从刻本通志中节引《进呈表》相关内容以供考察。

甘肃新通志进呈表

……为纂修《甘肃通志》告成,恭呈御览事。窃照接管卷内前督臣升允于光绪三十四年二月十九日奏:“奉勅旨重修《甘肃通志》,遵即开局督办。”迄宣统元年十月臣长庚莅任时,已次第成书,尚未付梓。今剞劂告竣,共装订十函,谨奉表上进者,……谨案卷首纶音、天章五册,其次天文志二册,舆地志八册,建置志七册,祠祀志五册,学校志三册,兵防志五册,职官志十三册,人物志二十三册,艺文志八册,志余二册。刊刻告成……谨奉表随进以闻。

宣统 年 月 日 尚书衔都察院都御史总督陜甘等处地方军务粮饷兼理茶马管巡抚事臣长庚谨上表[12]1、3-4 ③

这里需要特别交待一下,这篇由清代末任陕甘总督长庚署名的《进呈表》,经溯查并非长庚本人所撰,而是由通志局总纂安维峻代笔。长庚(1843-1916),姓伊尔根觉罗氏,字少白,满洲正黄旗人,历任驻藏大臣、伊犁将军、兵部尚书、陕甘总督等职。安维峻(1854-1925),字晓峰,甘肃秦安人,光绪六年(1880)进士,选庶吉士,散馆授编修,历任顺天乡试同考官、国史馆协修、福建道监察御史、京师大学堂总教习等职,著有《谏垣存稿》《望云山房诗文集》等。《进呈表》原稿收入安维峻自刻本《望云山房文集》[13](题名原作《进呈甘肃新通志表》,下注“代长少白制军”六字),主体内容与《甘肃新通志》附刻定稿完全相同,不过年款、署名均存阙待补,同时正文十大分志各记卷数,尚无册数(仅卷首注明为“五册”,与定稿相同,大约因为卷首系朝廷诏令,夙有定本,无需修改且不可更改,加上内容极少,完全可以提前付梓以壮观瞻),可知原稿写作时通志正文尚未刻印装订,刻本《进呈表》中的册数系正文刻印装订后补入。

由于《甘肃新通志》所附《进呈表》中有“今剞劂告竣,共装订十函”,以及“谨案卷首纶音、天章五册,其次天文志二册……刊刻告成”等表述,向来关注《甘肃新通志》版本者往往根据《进呈表》来判定本书版本,这也符合缺乏牌记等版本专项内容时人们通常根据文献辅文鉴定版本的惯例。照此说来,根据《进呈表》鉴定版本似乎并无不妥。那么问题究竟出在何处,经考察可知,问题正出在可据以判定版本年份的时间上。众所周知,在刻本古籍的序跋等辅文中,大都会有记述文献刊刻情况的文字,可据已考定文献的版本,其中年款时间由于多与文献刊刻之年相同或相近,经常被作为判定版本年份的重要参考或直接依据。尽管《进呈表》也有年款,但却未曾填注具体时间,只有空缺的“宣统 年 月 日”五字,因而无助于版本年份的判定,于是人们更加看重表中相关时间信息,并将“宣统元年十月臣长庚莅任时,已次第成书”作为判定版本年份的直接依据,以往所谓“成书于宣统元年”即源于此。一旦将“宣统元年”这一年份与“剞劂告竣”“刊刻告成”两个词组相关联,就会衍化出“宣统元年刻本”的结果。《进呈表》相关表述原无不妥,但由于其版本信息不够完整,如果只是简单据此来鉴定版本,很容易流于草率,通观全篇就会明白这样做难免会断章取义。

《进呈表》中紧随“宣统元年十月臣长庚莅任时,已次第成书”之后便是一句“尚未付梓”,这说明在宣统元年十月长庚出任陕甘总督并接续修纂通志之时,通志稿虽然已经“成书”,但并未付刻,而当时宣统元年仅仅剩余十月至十二月两三个月时间。由于通志正文多达百卷,印刷装订后多达70余册(不含卷首5册),无论如何都难以在年底前两三个月的短暂时间里完成板片的刊刻,遑论印刷装订。秉持宣统元年刻本之说者,大都没有切实考虑过这些现实因素。此外,根据文中“退食之余,逐加校勘”[12]2的表述可知,长庚莅任后并未将书稿立即付梓,而是进行了必要的校勘,因而所谓“成书”不过书稿修纂任务的完成。试想长庚莅任后即便立即将书稿付梓,也不可能赶在年底前完成全书刊刻任务,现在又要对书稿进行校勘,则《进呈表》所谓“剞劂告竣”“刊刻告成”更不可能是宣统元年所能成就。其实只要稍微细究,“宣统元年十月……已次第成书”中的时间表述与“今剞劂告竣”中的“今”字,就会发现这明显是两个时间点,其间必然存在着一段较长的时延,因而简单地将“宣统元年”与“剞劂告竣”“刊刻告成”进行关联显然是错误的,“剞劂告竣”“刊刻告成”的时间也绝对不会是“宣统元年”。可见“宣统元年刻本”一说之所以错误,就是因为对以上细节未加深考,片面信从并简单截取了《进呈表》不够完整的版本信息作为版本依据。

这种有失严谨的做法后来一直延续到古籍普查阶段。仍以甘肃省古籍普查数据为例,在本省普查平台著录为宣统元年刻本的34部《甘肃新通志》中,其“版本著录主要依据”选项有22部选填“考证”,6部选填“书中行文”,4部选填“序跋”,2部填写“进呈表”。由于本书并无序跋,选填“书中行文”及“序跋”者,基本上都是指《进呈表》而言。至于所谓“考证”,部分系据《进呈表》相关内容确定,更多则是沿用《中国地方志联合目录》现成说法,而《中国地方志联合目录》的说法归根结底还是误读《进呈表》的结果。甘肃的著录情况如此,其他省份也大致如此。总之绝大多数著录者囿于故常,一味沿袭旧说,凡是主张宣统元年刻本的,其版本依据都直接或间接与《进呈表》有关。

(二)关于“宣统二年刻本”之说

如前所述,张维在《陇右方志录》中也有《甘肃新通志》为宣统二年刻本的新表述。鉴于通志书中并无“宣统二年”等可直接据以判定版本年份的信息,《陇右方志录》本条目所附考证按语也未涉及版本问题,张氏新说当另有所据。经考,任承允曾在为《甘肃新通志》总纂安维峻所撰写的墓志铭中有如下表述:“戊申,总纂《甘肃通志》于兰州……庚戌夏,通志告成。”[14]戊申、庚戌在此分别是指光绪三十四年和宣统二年,可见在墓志铭中通志成书时间被系于宣统二年。在《陇右方志录》出版的1934年,安维峻去世已近10年,其墓志铭内容早已流传于世,当时张维作为民国甘肃通志馆副馆长[15]和民修通志总成之人,对于前清通志馆总纂安维峻生平事迹定然非常熟悉,案头不会没有安维峻墓志铭史料。因此,可以比较肯定地说,张维的新说法应该来源于安维峻墓志铭,所谓“宣统二年书成”应该就是“庚戌夏,通志告成”的翻版。《陇右方志录》作为方志学专著,书中新说法客观上比之前宣统元年刻本说前进了一步,因为新说法更加接近史实。不过这一说法后人少有认同,而且在今天看来也并不准确。该新说法之所以错误,主要是由于简单信从了安维峻墓志铭的表述,其实墓志铭中“庚戌夏,通志告成”的表述,从上下文文意来看主要是指安维峻总纂工作的完成,并不与通志的刊刻工作相干,而版本鉴定则完全取决于文献的刊刻工作。

(三)关于“光绪三十四年刻本”之说

至于“光绪三十四年刻本”之说,仅在甘肃省古籍普查平台出现过一例。其实只要对《甘肃新通志》成书背景稍有了解,或者对《进呈表》稍事翻阅,都不可能得出这一完全违背常识的错误表述,可知相关普查者连《进呈表》都未曾翻阅或审慎阅读,否则就算简单截取其中“宣统元年十月臣长庚莅任时,已次第成书”两句,大不了还是“宣统元年刻本”。如前所述,光绪三十四年其实是本通志的修纂时间,以此作为版本年份明显属于臆测,相关说法根本不值一驳。

三、王新桢《赘言》与通志版本考证

(一)王新桢及其所撰《赘言》

王新桢(1850-1931),字克亭,号楷庭,又号两一子,河南太康人。光绪十二年(1886)进士,选庶吉士,散馆授编修。嗣后任工部主事,又相继出任陕西洛南、澄城、旬阳及吴堡诸县知县,官至直隶州知州,并曾以候补道署理甘肃提学使,一度出任甘肃陆军学堂监督。平生善书法,好著述,著作主要有《柏子草异》《两一子随笔》《异事记》《新封神》《两一子遗稿》等多种。

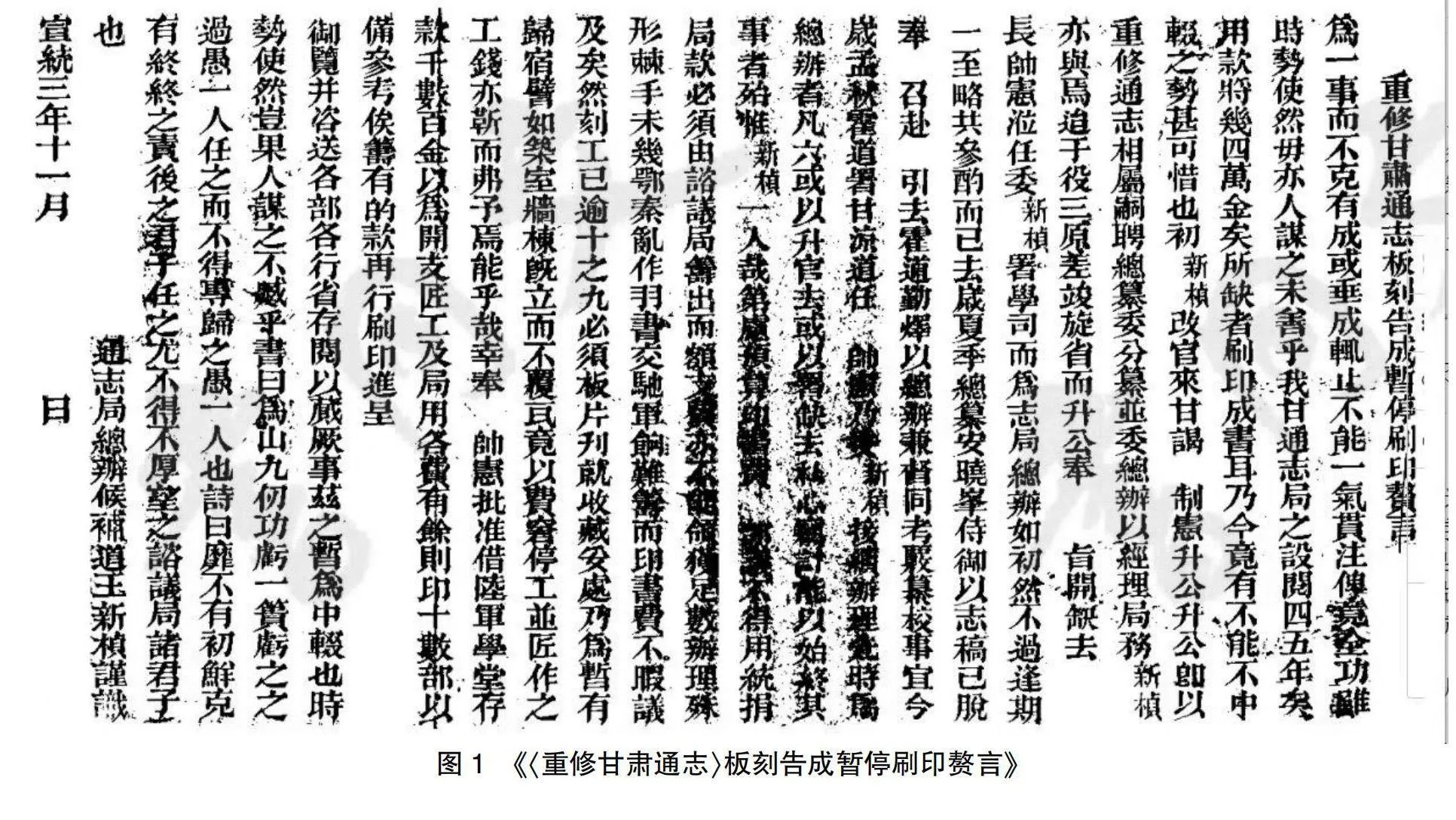

王新桢在清末曾担任甘肃通志局总办。《〈重修甘肃通志〉板刻告成暂停刷印赘言》是他在《甘肃新通志》刊刻告成之际,因政局巨变、通志刷印遇阻而撰写的一篇告示,旨在向社会各界解释相关事由。文中除陈述暂停刷印通志的缘故外,还谈及本书的纂校、刊刻等情况,对于鉴定通志版本至关重要。文章最初收入1935年版《两一子遗稿》[16],后又转录于1993年版《王新桢诗文集》[17]。可能由于两书较小的发行量和作者在国内相对较低的知名度,限制了其流布和影响范围,迄未见到根据两书《赘言》录文来考证《甘肃新通志》版本的专题性论述。值得庆幸的是,在书同文古籍数据库《甘肃新通志》书末另附有一页刻版《赘言》数字图版(图1)④,该刻版不见于国家图书馆、甘肃省图书馆等诸多机构的《甘肃新通志》藏本,书同文古籍数据库图版实属仅见。鉴于图版附于通志末卷《志余》之后,其版式、纸型又与书册筒子页迥然不同,主题内容亦非通志辅文所宜有,可以断定其原件并非书册页面——筒子页,而只是夹藏在书中的一个单页告示。由此还可以推知,在当年众多同版《赘言》告示消失之后,本页告示有幸作为后来书同文数据库所据实物文献的夹页附件得以存留至今。刻版《赘言》也未见被学界纳入考察《甘肃新通志》版本的视野来撰写相关考证类文章。综上可知,不论图书录文还是刻版告示,对于关注《甘肃新通志》版本者来说,《赘言》长期以来都是一种沉淹不彰的史料,因而在今天看来仍然属于“新见”文献。

经比对,不同版本的《赘言》其文本内容颇有出入,并以赘言时间的差异最为典型:刻版告示落款为“宣统三年十一月”,而《两一子遗稿》本题名下则有“补,宣统三年三月”七字,《王新桢诗文集》转录时又去掉“补”字,仅作“宣统3年3月”(按《文集》原为阿拉伯数字)。不论从内容逻辑来看,还是从文献生成时间来看,只有刻版所注为正确时间。首先,就内容而言,由于各版本《赘言》均有“今岁孟秋……未几,鄂、秦乱作”等表述,可见只有刻版中的“十一月”才符合行文逻辑,两书中所谓“三月(3月)”明显属于笔误,而且一误再误,因为如果文章撰写于3月,文中就不可能出现“今岁孟秋”等后半年才能发生的历史事件。其次,就文献生成时间而论,刻版告示是《赘言》定稿后当即刊印并发放的应时文告,必然不会在时间上出错,而《两一子遗稿》则是《赘言》撰定20年后作者于临终之前辑录,去世之后又由他人排印的文献,年款时间前面的“补”字明显是一种有待斟酌的表述。考之相关史实,则更是一个显著的笔误,它很可能是在众稿云集之际,作者因《赘言》相关事项历时已久而记忆模糊所致,也可能是整理者因仓促从事未及详细考辨正确时间所致。后来《王新桢诗文集》在这一点上也只是以讹传讹,未曾加以考证。由此可见,只有刻版的年款才是唯一正确的表述,它表明《赘言》系宣统三年十一月撰写并首次刊印。

从“赘言”两字的含义(“多余的话”)即可看出,《赘言》原本只是一篇应时告示而已,王新桢自己都不曾拿它当正式文章看待,不过由于文中详细记述了《甘肃新通志》的纂校、刊刻情况,且不少细节史实不见于《进呈表》和其他文献,这就使《赘言》和许多古籍序跋一样具备了记述文献生成背景的作用。在这个意义上,《赘言》也可以算作是《甘肃新通志》的一篇编外跋文,因而弥足珍贵。也正是由于通行的清刻《甘肃新通志》只附有版本信息不够完整且极易被误读的《进呈表》,缺乏可资鉴定版本的序跋,《赘言》的“重新”面世无疑弥补了原书的这一缺陷。王新桢当年在通志局自始至终担任总办,在多名总办中任职时间最长;作为一名笃实的亲历者,其所撰《赘言》陈述文献刊刻等事迹的权威性不言而喻。这篇经久沉淹而又极具权威性的《赘言》,完全可以作为记述翔实的史料依据,用来考证《甘肃新通志》的真实版本。

(二)《甘肃新通志》版本考证

为便于考证工作的开展,下面以刻版为底本,对《赘言》中有关通志刊刻的重要内容作一节录(部分文字有校订,校记从略)。

《重修甘肃通志》板刻告成暂停刷印赘言

……去岁夏季,总纂安晓峰侍御以志稿已脱,奉召赴引去,霍道勤燡以总办兼督同,考核纂校事宜。今岁孟秋,霍道署甘凉道任,帅宪乃委新桢接续办理。……第虑预算印书费部议不得用统捐局款,必须由咨议局筹出,而额支费亦不能领获足数,办理殊形棘手。未几,鄂、秦乱作,羽书交驰,军饷难筹,而印书费不暇议及矣。然刻工已逾十之九,必须板片刊就,收藏妥处,乃为暂有归宿。譬如筑室,墙栋既立而不覆瓦,竟以费窘停工,并匠作之工钱亦靳而弗予焉,能乎哉?幸奉帅宪批准,借陆军学堂存款千数百金,以为开支匠工及局用各费,有余则印十数部以备参考,俟筹有的款,再行刷印,进呈御览,并咨送各部、各行省存阅,以蒇厥事。兹之暂为中辍也,时势使然,岂果人谋之不臧乎……

通志局总办、候补道王新桢谨识

宣统三年十一月 日[18]

文中称总纂安维峻为侍御,是因为安维峻曾出任都察院福建道监察御史,所以有此尊称。文中的帅宪又被称为长帅宪,是对时任陕甘总督兼甘肃巡抚长庚的尊称。霍勤燡,陕西朝邑人,光绪十六年(1890)进士,曾以甘肃补用道署理甘凉道,其他事迹不详。

《赘言》中有两处颇为关键的内容,可据以重新判定《甘肃新通志》的刊刻时间亦即版本年份,由此可以重新确定本书的版本。

第一处关键内容是“去岁夏季,总纂安晓峰侍御以志稿已脱,奉召赴引去,霍道勤燡以总办兼督同,考核纂校事宜”。根据年款可知,《赘言》刊布于宣统三年十一月,以此推算,所谓“去岁夏季”自然是指宣统二年夏季。以上引文告诉人们,在宣统二年夏季,通志局总纂安维峻因《甘肃新通志》已经脱稿,于是离甘赴京参加引见,补用道霍勤燡随即以总办兼督同身份“考核纂校事宜”。所谓考核纂校事宜,具体是指总结、核查通志稿编纂成果并接续从事校勘工作。可见在宣统二年夏季以后,校勘工作仍在进行之中,书稿应该尚未付刻,当然也可能正在试行刊刻,抑或是校勘、刊刻两项工作同时开展。“去岁夏季”等内容虽然无助于版本年份的最终判定,但却可以否定以往对通志版本的错误认知,这就是即便将版本年份判定为宣统二年都嫌于过早,何况是宣统元年。

第二处关键内容是“未几,鄂、秦乱作,羽书交驰,军饷难筹,而印书费不暇议及矣。然刻工已逾十之九,必须板片刊就,收藏妥处,乃为暂有归宿”。由于这些话语被安排在“今岁孟秋”之后,而“今岁孟秋”是指宣统三年七月(即公历1911年8月24日至9月21日),因此,所谓“未几,鄂、秦乱作”,无疑是指当年(农历辛亥年)爆发的辛亥革命的两次重要军事活动,具体是指不久之后于八月十九(10月10日)爆发的湖北(鄂)武昌起义,和九月初一(10月22日)爆发的陕西(秦)西安起义,两地起义时间分别属于仲秋和季秋时节,所以文中使用“未几”一词。厘清了以上时间点,再结合“刻工已逾十之九”的表述就会明白,进入宣统三年秋季后期,《甘肃新通志》刊刻已完成逾九成工作量,行将告竣,可见刊刻工作主要是在本年进行。鉴于《赘言》刊布于宣统三年十一月(1911年12月20日至1912年1月18日)仲冬时节,比所谓“鄂、秦乱作”又晚了两三个月,尽管《赘言》正文再未谈及文献刊刻是否最后完成,但其题名中的“板刻告成”四字明确显示:当时刊刻任务已经全部完成。

除了《赘言》之外,考证通志版本还有一件重要史料可以用来作为佐证,这就是长庚为通志局申请通志刊刻等费用的《奏通志局经费宣统三年预算不敷请仍由统捐项下开支折》[19](简称《奏折》),这也是一件沉淹已久的历史文献⑤。在探究《奏折》相关内容之前需要说明一下:甘肃通志局的运行经费因当初升允曾向朝廷递呈申请中央财政资助的奏片[20]并获批准,从一开始就由朝廷按年度预算经统捐渠道逐年拨付。从本次长庚奏折内容可知,通志局于宣统二年便向朝廷呈报了宣统三年的局用经常费和临时费,但后来大半被度支部和甘肃清理财政局相继削减,所剩无几。由于实拨经费严重不敷使用,长庚于宣统三年夏季呈上这封奏折,意在根据相关上谕精神,请求朝廷仍按初始预算足额拨付。奏折转引通志局司道申述理由称:“如经费充足,(通志)数月即可刊齐,并将刷印、装潢等事酌留数员,妥为照料,约计年内便可告成。”长庚还在奏折结尾写道:“仰恳天恩,俯准敕部立案,将甘肃通志局经常、临时各费按照向章,本年仍由统捐项下以二万七千余两开支,俾得早日成书。”《奏折》明白无误地告诉人们,即使到了宣统三年上半年,长庚和通志局司道官员都还在为通志的刻印费犯难,《甘肃新通志》岂能有所谓宣统元年或二年刻本。尽管这份奏折未获批准(通志刻印最终也未能得到中央经费资助),但丝毫不影响它的上述佐证作用。

综上所述,可以得出如下结论:《甘肃新通志》上百卷的正文内容,主要刊刻于宣统三年,并于当年秋冬之际完成全部刊刻任务,其版本年份应该是宣统三年,而不是宣统元年或宣统二年,当然也更不会是光绪三十四年。因此,本通志的版本应该被规范地表述为“清宣统三年(1911)刻本”。

这里需要补充一点,尽管《中国方志大辞典》较早在1988年就曾提出《甘肃新通志》于宣统三年成书一说,确有将本通志版本时间认定为宣统三年的意向,但“成书”一词毕竟不是规范的版本表述。另外从辞典中“1911年辛亥革命胜利,经长庚批准、王新桢借用陆军学堂存款一千余银元,刻印志十余部”[7]469等内容来看,撰写本词条的辞典编辑者显然参考并引用了《赘言》内容,不过限于辞典体例,未能标注这一参考文献,也未见到对参考《赘言》而得到的相关版本结论进行哪怕是最为简单的专题性考证,因此相关版本陈述令人知其然而不知其所以然,不仅很难让学界认同和信从,而且很容易被忽略,甚至很容易被反驳。这样就使得《赘言》这一原本可以在当时被郑重引用来确切考证《甘肃新通志》正确版本的重要历史资料,在最应该顺时呈现之际,又被无形中淹没了。

四、余论

以往对《甘肃新通志》版本的认定长期陷于误区,固然有所据《进呈表》版本信息不够完整,鉴定者又草率从事的原因,但也是相关考证工作缺失所致。其实即便没有《赘言》等史料,只要略微探讨原书所附《甘肃修志衔名》(简称《衔名》)的人员职任信息,也会得出与以上考证结果较为近似的结论。以总纂安维峻为例,《衔名》所列官衔为“礼学馆顾问、内阁侍读、前福建道监察御史”[21],除福建道监察御史因系原任而冠以“前”字外,礼学馆顾问、内阁侍读均系《衔名》付刻时的现任。据《清实录》记载:安维峻被授以内阁侍读是在宣统二年十月六日[22],《衔名》的刊刻必然还要晚于这一时间。再以彭英甲为例,《衔名》所列为“花翎二品衔、甘肃劝业道、前署按察使”[21]。据《清史稿》记载:宣统二年十二月“己亥,裁甘肃兰州道,置劝业道”[23]。己亥为本月二十九日,也是本月和本年最后一日,可知彭英甲出任劝业道的时间不会早于这一日期。至于将相关官衔刻入《衔名》,最早也只能是在宣统三年年初,绝非己亥当日所能办。在这种情况下,已经无法将版本年份判定为宣统二年,更何况宣统元年。

当然如果再结合新见《赘言》来推断,其结论将愈发确切:《甘肃新通志》刊刻工作的最终完成,完全是宣统三年后半年的事情。与王新桢一样出任通志局总办的霍勤燡,在《衔名》中所列职任为“花翎二品顶戴、三品衔、甘肃补用道署甘凉道”[21]。由于《赘言》中明确提到“今岁孟秋,霍道署甘凉道任”,这说明霍氏署理甘凉道之任是在宣统三年孟秋。既然《衔名》连宣统三年孟秋的官衔都已经刻印在册,结合《赘言》相关内容可知,《甘肃新通志》的刊刻收尾工作当在宣统三年秋冬之际。《赘言》和《衔名》基于霍勤燡的相关叙事互为表里,由此得出的有关通志版本年份的结论,也正好与《赘言》题名中“板刻告成”的措词完全契合。《衔名》的这一证史作用其实也与《奏折》异曲而同工。可见通过《赘言》这一堪称“铁证”的坚确史料,再辅以《奏折》和《衔名》,可以把清刻《甘肃新通志》的版本可靠地确定为宣统三年刻本。

总之,对于清刻《甘肃新通志》一书,以往人们普遍在草率鉴定和盲目信从的情况下形成并坚持着错误的版本认定,不仅出现了宣统元年刻本之说,而且长期盛行不衰。至于不时出现的宣统二年刻本之说,也是认识不足的表现。尽管也曾一度出现过疑似正确的表述,但因缺乏考证而不曾被广泛认同,甫一出现即归于沉寂。以往出现错误的版本认定固然有草率鉴定和盲目信从的缘故,但相关史料的沉淹或流传不广也是重要原因之一,今天我们能够便利地查阅《赘言》《奏折》,也是拜数字技术所赐。一旦这些“铁证”重见于世,不仅明白无误地揭示了宣统三年刻本的真相,而且让所谓宣统元年、二年刻本的说法都不攻而自破。至于近年古籍普查中出现的光绪三十四年刻本一说,纯属无稽之谈。

[注 释]

①除个别情况外,后文“成书”或“书成”一词,不论是否辅以“刻本”字样,都是指刊刻成书之意。

②考察甘肃省图书馆多个藏本可知,清刻《甘肃新通志》的册数、开本并不一致,这可能与文献分初印、后印有关。

③在本文参考文献中,清刻《甘肃新通志》版本按本文考证结果“宣统三年刻本”表述,不再依照“宣统元年刻本”陈说。

④资料来源:http://guji.unihan.com.cn/。按:刻版《赘言》题名中“板刻”二字在两书中均作“板片”。

⑤之前人们之所以未曾引用宣统三年长庚奏折考证版本问题,是因为刊载奏折的《政治官报》一般难于查询,关注《甘肃新通志》的学者又相对较少,彼此“相遇”尤属不易。

[参考文献]

[1]杨思,张维.甘肃通志凡例及目录[M].兰州:兰州俊华印书馆,民国时期:1.

[2]张维.陇右方志录[M].北平:大北印书局,1934:2.

[3]中国天文史料普查整编组.中国地方志联合目录(初稿)[M].未刊稿本(甘肃·新疆·山东合卷),1978:1.

[4]中国科学院北京天文台.中国地方志联合目录[M].北京:中华书局,1985:207.

[5]周丕显.甘肃地方志略谈[A].周丕显,等.甘肃方志述略[C].长春:吉林省地方志编纂委员会,1988:6.

[6]牟实库,赵世英.甘肃省通志考略[A].周丕显,等.甘肃方志述略[C].长春:吉林省地方志编纂委员会,1988:63.

[7]《中国方志大辞典》编辑委员会.中国方志大辞典[Z].杭州:浙江人民出版社,1988.

[8]郝玉屏主编.甘肃方志通览[M].兰州:兰州大学出版社,2007:600,89.

[9]中国地方志指导小组办公室,编.中国方志通鉴(上)[M].北京:方志出版社,2010:130.

[10]李拾良.史志几个常用语之我见[A].甘肃省地方史志办公室.甘肃志鉴编研文选[C].兰州:甘肃文化出版社,2017:236.

[11]全国古籍普查平台/甘肃站[DB/OL].http://gjpc.gslib.com.cn:1128/nlcab/ABAction!init.action[2024-05-13].

[12]甘肃新通志进呈表[A].升允、长庚修,安维峻,等纂.甘肃新通志[C].清宣统三年(1911)刻本.

[13]安维峻.进呈甘肃新通志表[A].安维峻.望云山房文集(卷下)[C].安维峻自刻本,1914:1-4.

[14]任承允.内阁侍读原任福建道监察御史翰林院编修安公晓峰墓志铭[A].任承允.桐自生斋文集[C].南京:国华印书馆,1937:19.

[15]通志馆职员姓名[A].《甘肃通志稿》编委会编.甘肃通志稿[C].兰州:敦煌文艺出版社,2021:21.

[16]王新桢.《重修甘肃通志》板片告成暂停刷印赘言[A].王新桢.两一子遗稿·补遗卷[Z].河南太康,1935:2-3.

[17]王新桢.重修《甘肃通志》板片告成暂停刷印赘言[A].王新桢.王新桢诗文集[Z].王开文,编.开封:河南大学出版社,1993:282-283.

[18]王新桢.《重修甘肃通志》板刻告成暂停刷印赘言[DB/OL].书同文古籍数据库·陕甘宁青史地文献汇编,http://guji.unihan.com.cn/Web#/book/SGNQ[2022-06-25].

[19]长庚.奏通志局经费宣统三年预算不敷请仍由统捐项下开支折[N].政治官报.宣统三年六月二十五日(1911-07-20):6-7.

[20]升允.奏设局修辑甘省通志片[N].政治官报.光绪三十四年二月二十六日(1908-03-28):8.

[21]甘肃修志衔名[A].升允、长庚修,安维峻,等纂.甘肃新通志[C].清宣统三年(1911)刻本:1.

[22]清实录·宣统政纪:卷43宣统二年十月[M].北京:中华书局,1987:774.

[23]赵尔巽,等.清史稿:卷25宣统本纪[M].北京:中华书局,1977:988.