疗愈时代的孙悟空两难 快乐做山贼,还是安心当条狗?

2024-09-23吴俊燊

诞生于古典传奇与明清话本的孙悟空,是当下中国的一大“IP”。

2024年8月20日,游戏《黑神话:悟空》上线。与此同时,孙悟空这一形象依然在重读中被赋予新的意义:在社交网络上,人们对比分析孙悟空的两位师父,菩提祖师和唐僧,“我那聪明伶俐的徒弟,怎么到你这成了泼猴?”在网文界,随着多部优秀动画电影的出现,人们把孙悟空、哪吒、杨戬(或者红孩儿)并称为“天庭三大反骨仔”……

时间线往前延伸,1986年电视剧《西游记》成为一代人的童年回忆,1995年的电影《大话西游》被清北大学生托举为经典,2000年今何在的网文书《悟空传》畅销一时……在跨媒介的流浪与衍生中,孙悟空一变再变,每一次的定格,都映射出一代中国人的精神面貌。

一代代观众延续着对孙悟空的热爱,也许来自原著小说,也许是六小龄童的演绎,也许是周星驰的重构,也许是动画版的齐天大圣,“总有一只猴,走进你的情感里”,北京师范大学文学院副教授白惠元说。他在《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》(2024年7月出版)一书中,梳理了孙悟空形象从民国到当代的演变。

“我们对孙悟空的潜在设定,他的叛逆、抵抗与拯救,都是特别内在于中国的问题。它不是古典的,恰恰是当代的问题。”白惠元说。

2015年,动画电影《西游记之大圣归来》上映。在影院里,大圣归来的那一幕将他击中。在《小刀会序曲》配乐里,孙悟空再度飞跃到银幕之上,被调动的还有他这一代人对动画电影《大闹天宫》和电影《大话西游》的记忆。“这种记忆层垒式的创作提醒我,孙悟空的问题并没有那么简单,它一定不是偶发事件,而是一种情结,或者说这一代人要讲出自己的(孙悟空)故事。”

散场时,白惠元听见旁边的两个高中生哭着说:“我们(中国动画)有希望了!”《西游记之大圣归来》的上映一度掀起关于“中国动漫崛起”“大国崛起”的讨论热潮,很多观众重复观影。在大众层面,孙悟空所携带的情感能量也吸引了白惠元。

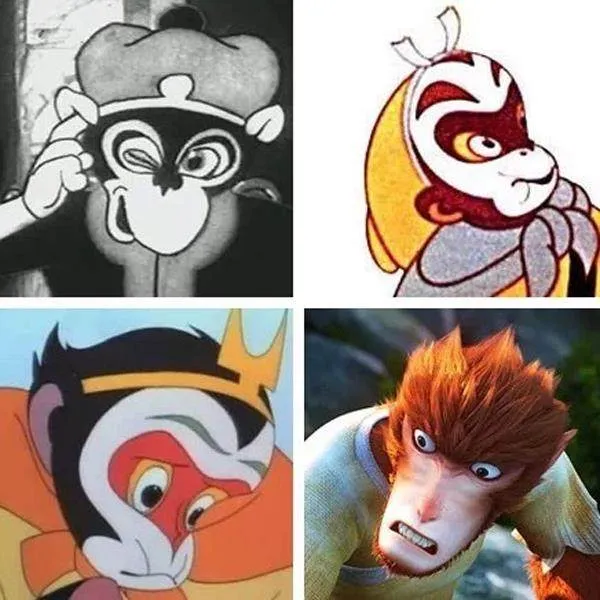

白惠元在《英雄变格》中梳理了动画电影里孙悟空的面孔如何成为中国人的“时代表情”——1941年《铁扇公主》里米老鼠般“空洞的滑稽”,呼应着孤岛时期中国主体身份的失落;1964年《大闹天宫》里“自信的微笑”,指向了革命的昂扬与乐观;1985年《金猴降妖》里“悲情的冤屈”,是“文革”后知识分子的创伤记忆;而2015年《大圣归来》里的“沧桑”,是以“父”之名对处于大国崛起时代的中国投射出的自我期许。

在白惠元的观察中,《悟空传》里饱满的叛逆曾在新世纪的前十年点燃一代人的青春,却在后来逐渐消失。在诸多IP盛行的当下,孙悟空是否还能召唤出一个共同体,再次成为时代的表情?而对大众文化研究者而言,在分众时代寻找“大众”是否必要,又何以可能?

以下是白惠元与《南方人物周刊》的对话。

人:人物周刊 白:白惠元

孙悟空与当代年轻人:“上岸第一剑,先斩意中人”

人:在你自己的成长中,孙悟空怎么影响了你的自我理解?

白:孙悟空是妖仙,它的存在本身就是对既有的妖、人、神、仙体系的挑战,是一个在边界意义上比较模糊的形象。这样的位置,与我做的文化研究很像,它总在高校学科的边界之处,又没有专属的领地,只能不断跨界、游牧、流动。

对我来说,孙悟空不是日常的生活状态,它是我在初高中被应试教育压抑的另外一个自我。因为我内在可能是叛逆的,但表现出来很乖,我要考出好成绩,一路在系统里“卷”,但内在的自我一直存在。可能是一代人的经验,我觉得经历了应试教育,我的青春期从大学才开始。大学里相对更自由、更宽松的氛围,提供了寻找自我的空间,或者说,在大学才能成为孙悟空。

人:“在大学才能成为孙悟空”,这个说法很有意思。而且1995年的《大话西游》本来在内地的票房不高,直到1996年清北大学生在网络论坛上不断讨论,逐渐将它托举为“经典”。《大话西游》凭借什么吸引了1990年代的年轻人?

白:《大话西游》对年轻人的触动非常具体——当时大学生开始不包分配工作了。这种情况下大家很矛盾,认为我自由了,要成为自己,但又很困惑于怎么成为自己,时代涌现出很多选择,不知道怎么选。有些人会说,我选安全一点的,这个话题到今天依旧有效。

《大话西游》意外切中了年轻人的代际经验,也就是孙悟空的两难选择:快快乐乐做山贼,还是安安心心当条狗?或者我总结的:保持天真,则注定无能;成为英雄,则必然虚伪。选择去西天取经,戴上紧箍咒,被束缚的同时也意味着稳定;去做山贼,你自由了,但你也可能什么都没有,朝不保夕。

人:以《大话西游》为起点,孙悟空与年轻人、青春或者青春期联系在一起,成为记录一代人迷茫的中介,你怎么看这之后孙悟空与青年文化之间的互动和变迁?

白:从这条线上去观察的话,首先是我当时提出的叛逆和皈依问题,《大话西游》通过孙悟空和至尊宝的关系呈现了这样的精神裂变和二元困境,但没有在这二者之间做出选择。而到了《悟空传》,作者今何在给出了一个成长性框架,认为从叛逆到皈依是每个人必然经历的人生阶段。将《西游记》中大闹天宫和西天取经的孙悟空,这在源流上其实是两个猴的形象给缝合在了一起。这个叙事的风险在于,当叛逆被指认为青春期的时候,就意味着反抗可能是不成熟的,荷尔蒙总有一天会消退。当然,《悟空传》里的叛逆仍旧那么饱满,“我要这天,再遮不住我眼……”仿佛要替一代人发出宣告。

另外一点是关于爱情故事,《大话西游》让孙悟空谈了场恋爱,这个故事往外延展,让我想起应试教育阶段老师、家长经常会设立的一组二元对立:高考和早恋。好像两者不能共存,只要早恋了,就考不好。而在事业与爱情的冲突背后,更深的问题是关于时间效率的。人们好像认为,谈恋爱就是虚度时光,于是建立起时间上的紧迫感,这背后是对生命价值的理解。

2013年的电影《致我们终将逝去的青春》里有个发问:“你的前途和我是不能共存的吗?”这其实是1990年代以来典型的情感结构。而到了这几年,网络上的“上岸第一剑,先斩意中人”,对情感的理解已经变成一种胎死腹中、未经萌发已经终结的状态,这背后是已经默认了这样的秩序,不想反抗什么,不再困惑于二者之间的排序,爱情已经自然而然地被放在后面了。

孙悟空与哪吒:当反抗过于奢侈,厌倦替代了愤怒

人:这几年很多人把孙悟空、哪吒和杨戬并称为“天庭三大反骨仔”,你写过关于哪吒的论文,你认为这三位的“叛逆”有哪些不同?

白:首先,在《哪吒之魔童降世》里,创作者把哪吒改为了独生子女(他本来有两个哥哥),导致哪吒的故事完全回收进了独生子女一代的育儿和成长问题,电影里他的父母特别爱他,而他的痛苦就只是他自己的痛苦。

另一个重要文本是1979年的动画电影《哪吒闹海》,它展现的是另一个东西,所谓“剔骨还父”的决绝反抗。与之相比,孙悟空的叛逆反而具有两面性,他很纠结,还想与现实秩序对话,哪吒则以相当决绝的方式从秩序里退出。

人:有意思的是,哪吒和孙悟空的“叛逆”很快转化为一种中国式的“燃”,比如你前面提到《悟空传》里的金句,还有《魔童降世》里的那句“我命由我不由天”几乎成了高考激励语。

白:哪吒的故事是以毁灭的方式来肯定自己的存在,这是一种极端的反抗,而到了高考,人们是说我要赢、要成功、要通过这场试炼。这里还可能包含的是,忍一忍,只要过了这个坎,我就重生了。哪吒后面也有重生,所以可能在这一点上有相关性。

另一方面,“燃”本身是一个二次元文化,但是对当下而言,我们的生活达不到“燃点”。想要燃起来,私人生活是燃不动的,一定要有一个更崇高的东西,比如“二次元民族主义”,当时《大圣归来》的火热就与中国崛起的叙事有关。而在新冠疫情后,全世界人的生活都发生了变化,更高维度的东西不存在了,大家感到更多的是疲惫。

人:疲惫可以说是当下的一种“时代心情”,你在新书沙龙提到这几年“打工西游”叙事的兴起,比如《八十一难》《太白金星有点烦》,还有《中国奇谭》里“小妖怪的夏天”,创作者以小人物或打工人的视角和心态重新读解西游故事,这里不仅是你提到的“叛逆”的消亡,还意味着个体撤出世界、把世界让给大人物的感觉。你如何理解这里面视角的转变?

白:这背后是“打工人”成为了集体情绪。不光是外卖员被困在系统里,所有人都被困在系统里。在这个意义上,反抗可能过于奢侈或者略显矫情,而小妖怪要做的就是把自己的工作做好就得了,厌倦替代了愤怒。我们拒绝重量感,什么斩妖除魔,不过是画饼,不加班才是正经事。

从《大话西游》到《悟空传》,孙悟空很痛苦,还在追问意义:这样做对吗?还是应该那样做?而现在很多人不渴望追问意义了。包括这几年疗愈或者说治愈系的出现,都指向了当下对一种慢节奏、平静、温暖叙事的渴望。这与《西游记》作为神魔小说的节奏不一样,人家要升级打怪。还比如现在很多修仙类的网文,都不往外走了,而是向内修炼。

人:还有这几年的流行词,“精神内耗”“情绪稳定”等等。

白:对,最近有个说法叫“浓人”和“淡人”。你看“小妖怪的夏天”里,小妖怪的形象塑造和表情就是淡淡的,看上去情绪稳定,实际内在有很多波澜,甚至是破防,但它看上去很稳定。这构成了当代部分年轻人精神状态的表征,包括好多流行表情包,“卡皮巴拉”,都是看上去淡淡的,而背后有麻木,也有疲惫。

孙悟空与至尊宝:大我还是小我?魅力在于共存

人:白贯穿整本书的研究框架,可以说是孙悟空形象与民族国家的同构问题。说到民族国家,你在分析86版电视剧《西游记》时,提到了“风景民族主义”的概念,讨论电视剧如何通过在全国著名景区实景拍摄的方式重建一种“祖国”认同,这种以“大好河山”构建个体与国家关系的方式为什么在1980年代出现了?这在之后,尤其在新主旋律电影愈发规模化的当下,有出现变体吗?

白:86版《西游记》是《西游记》拍摄史上第一次全实景演出,全实景指的就是外景、自然风光。这一方面是导演的自觉,她在访谈中提到,要用实景来实现西游记“游”的概念。而另一方面,当时有两个电影,《庐山恋》和《牧马人》都出现了用风景来召唤民族认同、修复民族情感,用祖国话语来代替国家话语的过程。我记得看86版《西游记》的时候,对开头的印象特别深:全景、仰视、背光,师徒四人在黄果树瀑布上跋涉,有一种“行者”的美感,也有些悲情。

而当下,到了《我和我的祖国》《我和我的家乡》这类集锦片式主旋律电影,拍摄风景的方式已经变化,更喜欢用无人机的全局俯瞰镜头。这种场景本身意味着,要建构出一种总体性,一种不是以行者或某个主体为核心、而是以民族国家为核心的总体性。

在86版《西游记》里,风景作为重塑个体与国家关系的核心中介,要呈现的是当时以知识分子为主体的扭结心态,而到了主旋律片里,因为“胶片死亡”,风景其实成了数码特效和滤镜,不再是1980年代的实拍,而是有很多合成的东西,更像是一种感性氛围。风景在这里,仅仅指向了空间、一种全局俯瞰的视角、一种“大国意识”或者“大国无意识”。更重要的是,这些电影更注重对“地方性”的呈现。

86版《西游记》并不追求“地方性”,而是所谓“如画风景”(the Picturesque),美是优先的,而主旋律片的地方性非常突出,并且不是通过风景,而更多是通过方言,所以我提出了“方言民族主义”这样的概念。

人:从民族国家横向延展,2023年迪士尼播了一部美剧 《西游ABC》,你有关注吗?在跨语际的视野里,中国古典形象(或者说“符号”)如何被用来述说亚裔经验?

白:在《西游ABC》里,孙悟空或西游记只是一个点缀、一个符号,它更多讨论的是亚裔问题:亚裔如何融入美国主流社会。在这个意义上,它对亚裔的呈现挺深的,男主角身上那种别扭的状态,特别想要融入主流,导致给他安排一个同样黄皮肤朋友的时候,他不是很乐意,像是自己的尾巴露出来了。这种两难性或者说边缘位置,具有某种自我批判性,它没有美化说,我们不容易,我们天然正义,我们付出、牺牲,你们都是错的;而是更多展现困境本身。

包括这几年的美国电影《青春变形记》《瞬息全宇宙》等等,对东亚家庭的突出理解就是一个强势母亲,她所代表的母权、对家庭规则的制定,以及那种看破不说破的压抑氛围。在这个地方,我觉得孙悟空成了释放性的力量,带来一种超级英雄式的脱离日常生活的超越性。

更有意思的是,中国观众看这些海外西游叙事时会形成反观自身的效果。比如,很多中国观众认为《西游ABC》是在“魔改”。一代代观众对孙悟空的热爱,来源于我书中梳理的这些媒介经验,我们不一定喜欢《西游记》小说里的孙悟空,可能喜欢六小龄童,喜欢周星驰,喜欢《大圣归来》……总之,总有一只猴走进你的情感里。因此,我们对孙悟空的潜在设定,他的叛逆、抵抗与拯救,都是特别内在于中国的问题。它不是古典的,恰恰是当代问题。

人:一代人有一代人的孙悟空,从“悟空戏”和连环画,到1986年的电视剧和1990年代的《大话西游》,再到后来网文、动画电影和游戏里孙悟空的诸般变化,在这其中是否存在一种跨越代际的对话性?

白:“代际”之所以在孙悟空这个话题里有意义,是因为激变的20世纪中国本身。而同时,在这些政治、经济、历史、文化问题之外,很重要的是媒介。每一个媒介变化本身就是一段历史,因为媒介已经刻画进了不同代际的情感经验中,有的代际读小说,有的代际看电视,有的代际刷手机,而我们通过媒介的演化也能触摸20世纪中国的历史。这就是为什么我在写的时候每一章要换一个媒介,不是刻意求变,恰恰是每个时代正巧对应着一个核心媒介。在媒介演化中,我选择孙悟空这个题目,就是想要去找一个对话的契机。

在所有这些文本里,一个跨代际的问题出现了——“小我”与“大我”的问题。这个问题背后是我们常说的,你能不能超越小我,找到超越性的历史使命与责任感?每当出现一个二元选择的时候,别人就会问,你选至尊宝还是孙悟空?你选小我还是大我?我拒绝给出答案。问题在于,是谁为我们创造了只能在二元环境做选择的空间?我不认为我做出选择就可以了,比如宇野常宽说的“决断主义”,好像是有人给你出了个题,你来做选择。那如果这个题目本身出错了呢?或者说,为什么出题?出题人到底是怎样的动机?他怎么一步步让我们只能有这样的选择?

一面是具体的、微小的幸福,一面是那种超越性的乌托邦前景,二者是共存的关系。这后面是比例与调和的问题。即使在当下,人们依然有可能相信某种超越于个人的东西,但你不能说,你要完全抛弃你现在私人的、具体的幸福,这个问题本身就有问题。

人:《英雄变格》开头有句话,“在经历了所有形式的‘革命’之后,我们已经很难发出同一种声音,但是孙悟空却依然可以询唤出一种共同体认同。”而今天,孙悟空是否还能召唤出一个共同体,可能非常存疑。在一个分众的时代,“大众”意味着什么?作为一个大众文化研究者,重新寻找“大众”是否必要,如何可能?

白:分众时代确实到来了,比如我们听的歌、看的电影、读的书都不太一样,趣味也不太一致。真正重要的是,在一个分众时代去寻找不同分众共有的情感结构。它未必是由同一个文本、同一个形象创造的,它们之间可能是类比和同构的关系。比如“打工人”,我在讲“打工人”的时候,可能是在讲“打工西游”,但如果拿到音乐里,也能看到像毛不易等等的作品,所有这些都是相关的。正因为社会某个情感结构的隐喻性的变化,才使得人们代入自我位置和自我想象的方式产生了某种同构性。

我总举一个例子,搞亚文化研究的伯明翰学派,他们分析为什么战后英国工人的后代会喜欢雷鬼音乐,这个在牙买加那边产生、带有鲜明族裔特色的东西。他们给出了一个解释,因为在社会结构的巨变之中,他们都在遭受某种衰落。在这种意义上可以引入另外一个话题,《野狼disco》里面的“东北粤语”——东北和香港到底是在什么条件、何种意义上产生了对1990年代的集体怀旧?

这种类比与同构的关系,可能代表了在分众时代我们抵达公共性的方式。不是凭借分析同一个文本、同一个形象这样机械性的方式去抵达,而是你能否在不同分众之中找到他们共享的情感结构。这个时刻,我觉得真问题出现了,正是在这一点上,我认为,大众并没有消失,只是我们寻找大众的方式发生了变化。