体验式教学模式下的小学信息科技跨学科主题融合实验活动设计与实践

2024-09-23钱昆

摘要:本文以泰山版小学信息科技四年级上册《动听音乐响起来》一课为例,重新设计教学内容,并从课前导入、课中学习、实验成果呈现、教学评一体化等几个方面详细阐述了在小学信息科技跨学科主题实验活动中如何进行创新设计和实践研究。

关键词:体验式教学;跨学科;实验活动

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2024)18-0048-03

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出:“需要设立跨学科主题学习活动,加强学科间的相互联系,带动课程综合化实施强化实践性要求,同时也需要主动利用数字设备开展创新实践活动,在把握育人要求和学科原理基础上,注重体现最新成果,优化教学内容,更新教学手段,创新教学模式。”[1]跨学科融合实践活动创新性学习是解决目前信息科技教学空间受限、内容受限、技术扩展受限等实际问题的最为高效的学习方法。下面,笔者以《动听音乐响起来》一课为例,详细阐述在小学信息科技跨学科主题实验活动中如何进行创新设计和实践研究。

跨学科主题教学设计误区与学生能力点分析

1.跨学科主题教学设计误区

跨学科主题是新课标中明确的学生关键能力培养要求,也是信息科技课程中应着力培养的核心素养,但在进行跨学科主题单元设计的过程中,“强”跨学科、“硬”上内容的情况较为普遍,许多教师将信息技术应用与学科目标达成两个概念混淆,造成跨学科主题设计出现创新不足、应用不顺的情况。另外,教师在设计跨学科教学主题时,“重”教“轻”学,忽略学生身心发展特点,情境创设流于表面,让教学效果和学生体验大打折扣。

2.学生能力点分析

信息科技融合教学设计要依据新课标,结合学生年龄特征,发挥学科优势,激发学生的学习兴趣。以《动听音乐响起来》一课为例,本课来源于泰山版小学信息技术四年级上册,在新课标实施后,要想将新课标与“旧”教材结合起来,同时激发学生学习兴趣,就需要对原有教材内容进行创新。小学四年级的学生对新知识的接受度很高,他们的能力点大致可以分为以下几个方面。

①理解能力:是指学生在小学信息科技学习过程中对某一问题的信息加工和内化的能力,对学生的认知发展和综合素养的养成具有重要的影响。

②接受能力:小学生信息接受能力与年龄特征、知识水平有着密切的联系,对学生下一步创造性解决问题提供支点作用。

③兴趣点:在大多数情况下,小学生学习的自主性来自兴趣,信息科技课堂吸引学生的主要原因也来自学生对课程的兴趣。

④创造能力:每个学生都是一个独立的生命体,学生创新能力既是一种问题迁移的能力,也是一种问题再创造的能力。

⑤思维能力:泛指逻辑思维能力,而创造性思维形成的基础便是逻辑思维能力,没有完善的逻辑思维能力不可能发展出创造性思维,其创新能力也就无从谈起。[2]

⑥团队合作能力:团队合作对小学生的成长和发展非常重要,通过团队合作学生可以学会与他人有效沟通、分工合作、共同解决问题。

⑦应用能力:小学生应用能力的培养是学习信息科技学科的最终目标,也是课程设计最终的成果展示,一节课教师的讲授成果、学生的学习成果,是对已学知识的再创造、再延伸。

从上述能力点中可以看出,培养学生信息素养要从多方面入手,根据学生认知能力发展特点,结合生活实际,对所教授内容进行综合分析,在此基础上,以落实核心素养为主线构建课程形态,体现学生主体地位。

课程设计——以《动听音乐响起来》一课为例

新课标指出,在学习方式上要注重把握数字化学习的特点,合理利用数字化平台、工具和资源,运用线上实验、模拟、仿真等方式,引导学生自主学习、合作学习。[3]

《动听音乐响起来》一课主要是学习图形化编程,让学生学会使用音乐拓展模块编写简单的歌曲,培养编程兴趣,因此,这是一节非常典型的跨学科主题课。在本课中既有非常明显的“音乐”元素,也有非常贴合信息科技课程的“算法”元素,教师在设计课程时应突出“音乐”在编程算法学习过程中的重要性,同时要考虑将趣味性与创新性、合理性与现实性相融合。

本节课跨学科主题为:水果钢琴,水果与智能硬件通过编程与计算机相连接,将原有的听、看、说、练的模式转变为做、学、触、听的模式。

在课程设计过程中,笔者将本课知识点分成三部分:①音乐与生活;②算法与音符;③实验与探索。

1.音乐情境引深入,算法编程促成长

音乐是本节课唯一的主线,从课前提出问题到课中延伸问题,再到课后总结问题,都是围绕音乐展开。通过对教材的分析,预设本节课主要让学生掌握音乐扩展模块中的“演奏音符”积木块。在本课的导入环节,笔者把电钢琴搬到教室,让会弹钢琴的学生演奏理查德·克莱德曼的经典钢琴曲——《致爱丽丝》。通过学生演奏、乐曲欣赏、乐器简介等形式,让学生对本节课学习内容产生期待。

2.任务引导促成长、问题解析提思维

引入智能硬件,引导学生观察智能硬件的连接方法,层层设立任务机制,并发挥小组合作探究优势,利用思维导图和任务流程图解决问题并思考:①在智能硬件与水果的连接问题中,如何准确定位水果触发的信号?(信息科技)②水果如何能够传递信号?(科学)③如何将程序与水果相连接?(信息科技)④如何弹奏乐曲(音乐)?

在《动听音乐响起来》一课中,学生能够通过已有的知识发现水果钢琴的运行机制,并且能够依据教师给出的问题完成水果与智能硬件的连接,但学生在此之前未能将水果—人体—硬件—计算机这四者之间的关系进行联系,需要提示从人体能够导电这一特性出发,架构知识图谱,引导学生理解信号环路。

3.算法引路锦上添花,主题融合妙笔生花

在水果钢琴电路搭建成功后,要让水果弹奏出乐曲,需要对每个水果赋予不同的音符,即通过流程图引导学生找出关键点,在图形化编程软件中找到实现相应功能的积木,赋予相应功能实现系统效果。

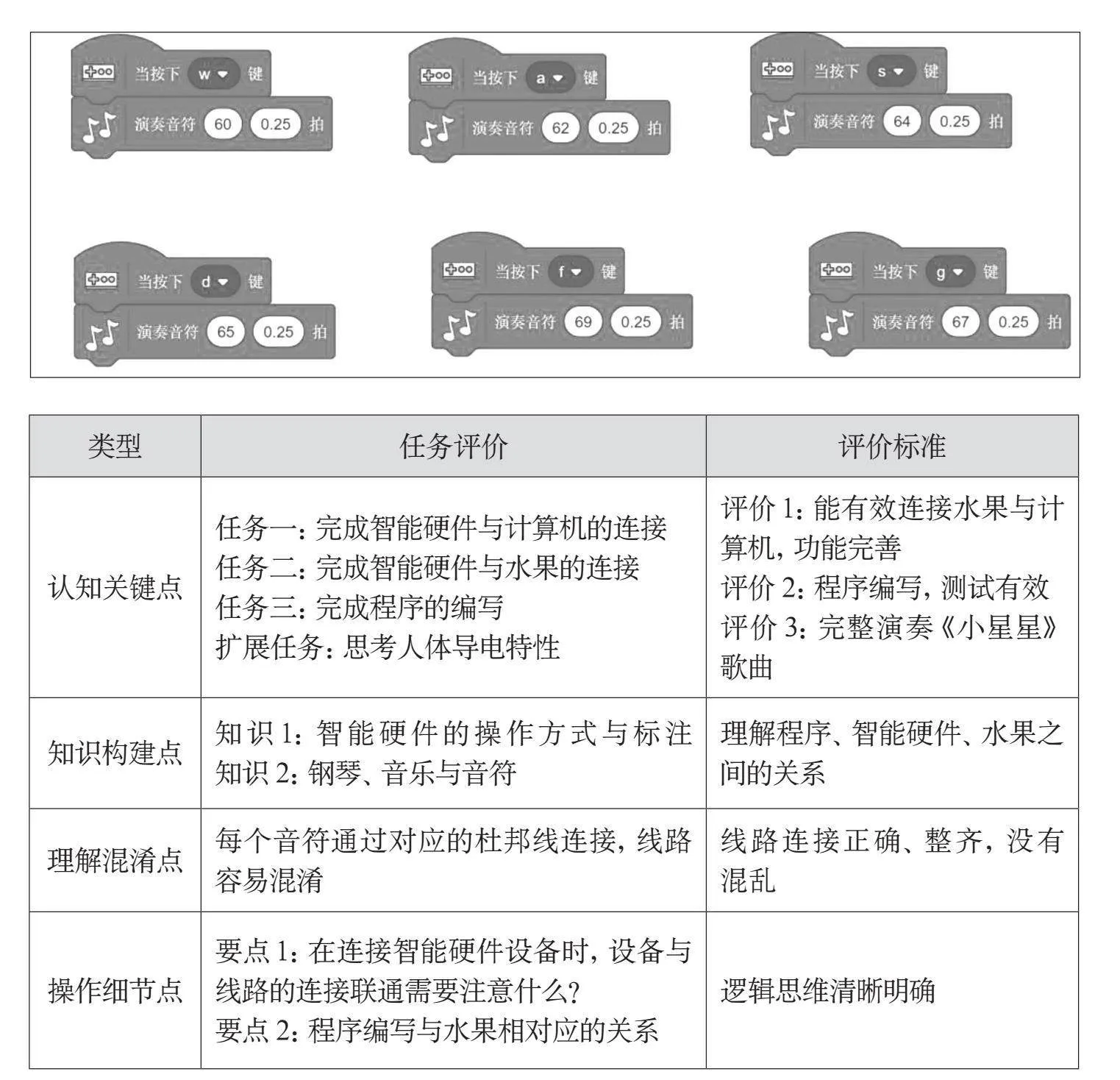

在编程过程中,学生需要判断出每种水果与程序的对应关系,在本课中,创新点在于通过水果物化程序设计、通过分类执行语句,将“do”(60)、“re”(62)、“mi”(64)、“fa”(65)、“sol”(67)、“la”(69)这六个音符分别赋值给“W”“A”“S”“D”“F”“G”这六个按键(如右图),通过鳄鱼夹将智能硬件与水果连接起来,从而实现拍打水果发出声音。在调试和优化的过程中,学生运用信息科技模拟钢琴的演奏,切实体验、感受和验证控制系统的环节和原理,让“音乐”和“科技”在本节课得到完美融合。

4.课堂效果分析与评价

导入环节:通过看实物、交流,激发学生的学习兴趣,引出本节课的研究内容——水果琴。回顾课堂,学生的回应已达到预期的教学设想。

合作探究环节:学生通过回忆所学知识,对智能元件的功能与效果有了理论基础,也能比较顺利地完成发声装置探究过程。学生通过研究,掌握了开关、四色控制器、尖嘴夹、蜂鸣器组成的发声装置的组合,即掌握了水果琴制作的核心技术。

智慧选择环节:各小组发挥创意,自由选择水果,并与发生元件一起进行组装、调试,通过交流借鉴修改自己小组的组装方式。

拓展延伸环节:通过知识宝典,了解蕴藏在水果蔬菜中的秘密,从理论上对学生的疑问进行解答,为水果导电提供理论基础。

综合评价环节:通过生生互评、教师点评,对团队合作能力、本堂课的完成度、探究经验积累等进行评价。

本课共设置任务评价4次、总结性评价1次,过程评价真实反映学生上课学习情况,从四个维度引导学生进行自我评价(如上表)。

思考

小学阶段是培养学生信息素养和信息意识的重要时期。因此,在进行跨学科互动学习课程设计时教师要注意以下几点:①要了解学生的个体差异性;②要遵循学生是学习的主体;③要以探究为核心;④要从学生兴趣出发;⑤要有创新,有时代特点。

从互动教学模式到体验式教学模式,从学科融合到跨学科主题,信息科技课堂发生着翻天覆地的变化,教师要采用富有新意的科技工具和手段,激发学生主动探索新知识和新技能,采用新颖的视角思考和分析问题,促使学生爱上信息科技,爱上编程。

参考文献:

[1]郭锴琪,曹殿波,邓洁,等.新课标背景下义务教育信息科技课程的育人目标实现策略[J].教学与管理,2023(21):94-99.

[2]葛磊.小学生数学逻辑思维的培养[J].求知导刊,2016(10):111.

[3]李锋.信息科技课程:从信息素养到数字素养与技能[J].中小学信息技术教育,2022(07):8-10.