一次有台风影响的广元市中东部暴雨过程分析

2024-09-21黄亚林孙美玲王璐思

摘 要:利用地面自动站降水资料、MICAPS高空实况资料、雷达资料和数值预报资料,对2019年7月19日广元市中东部出现的一次暴雨天气过程进行分析。结果表明,暴雨过程期间,受高空低值系统和低层暖湿气流的共同影响,同时伴随有台风活动,低层水汽条件和能量条件充沛。台风在此次过程中的作用,一是阻挡高空低值系统的东移,使影响系统较长时间维持在暴雨区;二是台风北侧偏东风气流将大量水汽源源不断向暴雨区输送。低涡切变线有利于水汽的辐合上升,在不稳定的暖湿大气层结中,地面弱冷空气入侵触发不稳定能量的释放。雷达特征显示广元市中东部为明显的片状混合云回波,中心回波强度超过45 dBZ,与强降雨中心落区一致。此次过程数值预报对形势的预报较为准确,对量级预报也有较好把握,但对落区预报较实况存在一定偏差,仅具有一定的参考价值。

关键词:暴雨;台风;雷达回波;低涡切变线;数值预报

中图分类号:P458 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2024)27-0111-04

Abstract: Using the precipitation data of automatic ground stations, MICAPS high-altitude live data, radar data and numerical forecast data, this paper analyzes a rainstorm weather process that occurred in the middle east of Guangyuan on July 19, 2019. The results show that during the rainstorm process, affected by the high-altitude low value system and the low-level warm and humid air flow, there will occur typhoon activity, and the low-level water vapor conditions and energy conditions are abundant. The roles of the typhoon in this process include blocking the eastward movement of the high-altitude low value system, so that the impact system will remain in the rainstorm area for a long time and continuously transporting a large amount of moisture to the rainstorm area from the easterly airflow on the north side of the typhoon. The low vortex shear line is conducive to the convergence and ascent of water vapor. In unstable warm and humid atmospheric structures, the invasion of weak cold air on the ground triggers the release of unstable energy. The radar features show obvious patchy mixed cloud echoes in the central and eastern parts of Guangyuan, with a central echo intensity exceeding 45 dBZ, which is consistent with the central area of heavy rainfall. The numerical forecast of this process is more accurate to the situation and has a good grasp of the magnitude forecast, but there is a certain deviation in the forecast of the falling area compared with the actual situation, which only has a certain reference value.

Keywords: rainstorm; typhoon; radar echo; low vortex shear line; numerical prediction

位于青藏高原东麓的四川盆地地区,夏季常因高原低值系统东移活动发生暴雨天气,暴雨是四川地区夏季的主要灾害性天气之一。由于其持续时间长、强度大,常造成山体滑坡、泥石流和洪涝等灾害,给国民经济和人们生命财产安全带来巨大损失。

持续性暴雨发生的物理条件有:稳定的大气形势、充足的水汽以及对流不稳定能量的释放和再生[1-2]。有不少研究针对台风和其他天气系统相互作用并诱发产生暴雨天气,取得了有意义的成果[3-13]。朱洪岩等[14]通过数值研究表明,台风东侧的水汽向中纬度槽前输送,可直接影响槽前降水的强度。因此对台风与青藏高原东侧多种天气系统相互作用诱发暴雨的研究,对深入认识广元地区产生这类暴雨的原因和提高预报水平具有积极意义。

1 过程概况

受高空低值系统和低层暖湿气流的共同影响,同时伴随有台风活动,2019年7月18日20时至19日20时广元市中东部地区出现了一次大雨到暴雨,局部大暴雨天气过程,暴雨落区较为集中,降雨时段主要出现在18日22时至19日16时,全市有16站雨量超过100 mm,87站雨量超过50 mm,54站雨量超过25 mm,最大雨量出现在旺苍县枣林乡153.5 mm,最大小时雨强出现在19日03时至04时苍溪县城区54.4 mm。从小时雨强来看,此次暴雨过程以对流性降水为主,强降雨时段分布不均,南部强降水时段主要集中在19日01时至07时和12时至14时,北部主要集中在19日07时至12时,小时雨强20~50 mm。

2 环流背景与主要影响系统

2.1 500 hPa环流形势

分析此次天气过程是一次低槽东移型暴雨天气过程,18日20时500 hPa亚欧中高纬为“两槽一脊”的环流形势,在贝湖西部有一低涡中心,低涡西部的偏北气流引导冷空气南下,经巴湖至河套的广大地区进入盆地,高原低槽已东移至甘肃南部至川西高原西北部一线;同时,此次过程伴随有东部沿海的台风活动,台风北部偏东气流不断引导暖湿气流进入盆地。19日08时高空槽东移加深,位于川西高原至云南西部一线,广元市处于槽前偏南气流控制之下,台风系统略有向北移动,对影响广元的低槽形成阻挡作用,这样的环流形势有利于广元地区出现持续性较强降雨。19日20时低槽东移至广元市东部,降雨趋于结束。

2.2 700 hPa和850 hPa环流形势

于波等[15]指出,西南低涡在四川盆地东部长时间的停滞少动是造成暴雨天气过程的重要原因。此次暴雨过程的主要影响系统是稳定维持的低空切变线。7月18日20时700 hPa,广元受低涡北部倒槽切变影响,且台风系统在东部沿海稳定维持,导致切变线在广元中部持续时间较长,非常有利于广元地区产生强降雨天气;19日08时西南涡略有北移,中心大致位于广元南部,使得广元地区的强降水区域略有北移。18日20时850 hPa,广元处于一支偏东气流和偏北气流的风向风速辐合中。直到19日20时,700 hPa和850 hPa东部海面台风系统在北移过程中略有东退,且影响范围有明显减弱趋势,广元地区的切变线已东移至东部边缘,全市大部受偏北气流控制,降雨结束。

2.3 地面形势

地面形势场反映此次过程地面有弱冷空气影响。17日晚上四川盆地受高空弱脊控制,有利于不稳定能量的积累。18日19时广元3 h变压出现正值,表明有弱冷空气入侵盆地,触发了不稳定能量的释放。18日20时地面场显示在青海东部有冷高压中心,强度较弱,19日04时地面24小时变压场上广元地区出现正变压,有利于强降水天气的产生和维持。

3 物理机制讨论

3.1 水汽条件

暴雨过程需要丰富的水汽输送和水汽的辐合[1]。700 hPa和850 hPa上从东部海面至四川盆地东北部形成了一条水汽输送带,本次过程的水汽主要就来源于台风北侧偏东风气流的水汽输送,虽未达到急流强度,但源源不断的水汽在广元地区集聚。从本地水汽条件来看,7月18日20时700 hPa广元周边探空站比湿为10~11 g/kg,温度露点差小于3 ℃,850 hPa比湿为15~17 g/kg,温度露点差小于2 ℃;到7月19日08时700 hPa比湿为12 g/kg,温度露点差小于1 ℃,850 hPa比湿为17~18 g/kg,温度露点差小于1 ℃,均满足低槽东移型广元区域性暴雨的本地指标。

3.2 动力条件

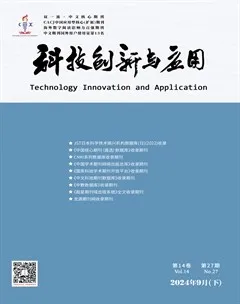

在四川暴雨的研究中,李玉兰等[16]认为,稳定的天气形势下,低层偏东气流、南方暖湿气流和北方冷空气持续交汇于暴雨区是主要原因。此次过程中,低涡切变线位于广元中部,切变线后部有偏北气流,并伴有冷平流向南移动,促使不稳定能量释放。从水汽通量散度分布可知(图1),在700 hPa和850 hPa广元地区均是水汽通量散度的负值区,且850 hPa达到-25 g/(hPa·cm2·s),表明有强烈的水汽辐合,进而产生强的上升运动,促进对流发展,同时低层的暖湿气流携带大量的水汽和热量不断往广元地区输送,有利于辐合上升运动的维持和发展,促使在广元地区形成持续强降雨。

3.3 能量条件

对流不稳定层结的建立和维持有利于强降雨的发生和持续。18日20时达州探空站(图略)显示有较强的不稳定能量,对流有效位能(CAPE)值827.2 J/kg,沙式指数(SI)为-0.99,反映大气层结稳定程度的K指数达到38.8,湿层深厚,抬升凝结高度(LCL)和自由对流高度(LFC)均较低,且能量图呈狭长型,根据本地预报经验,这样的形态非常有利于强对流天气的发生。19日08时不稳定能量继续维持,且有加强的趋势,有利于强降雨的持续。

4 雷达特征

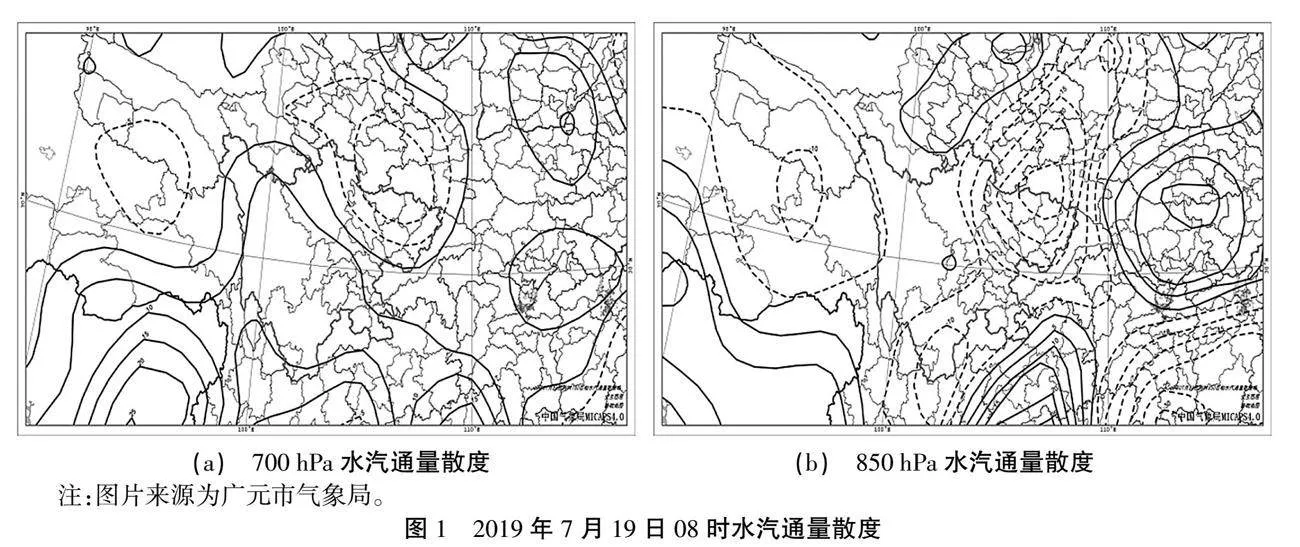

对此次暴雨天气过程的1.5°仰角反射率因子CR019产品(图2)分析可知,7月18日夜间22时青川西部的块状回波逐渐发展成片,同时在剑阁东部开始有带状回波生成;19日00时57分(图2(a))青川南部有强回波生成,中心强度超过35 dBZ,开始有局地较强降水出现,此时在苍溪、旺苍和昭化有分散对流云团生成并发展;随后广元中东部混合云回波快速加强并逐渐连成带状,回波中心强度达到40~45 dBZ,对应此时有局地大于20 mm/h的强降水出现;03时32分(图2(b))片状强回波主要位于广元中东部,其中苍溪县西部的回波中心强度超过45 dBZ,最大小时雨强苍溪县城区达到54.4 mm;此后片状混合云回波缓慢向西、向北移动,07时03分(图2(c)),中心强度超过45 dBZ的区域有所加大;08时42分(图2(d))片状混合云回波主要位于市辖三区东部和旺苍县西部,其中心强度维持在45 dBZ以上;11时后逐步减弱至30 dBZ以下,维持2 h后全市大部回波迅速减弱,降雨强度也快速减小,但在剑阁县南部有分散对流回波发展加强,中心强度超过45 dBZ,个别站点小时雨强超过40 mm;之后全市回波进一步减弱,直到16时左右降水回波基本移出广元市,降雨基本结束。

5 数值预报检验

5.1 形势检验

总体来看,欧洲细网格数值天气预报模式(EC-thin)对形势的预报较为准确,预报的500 hPa低槽东移和台风北抬,700 hPa低涡切变线在广元中部长时间维持,850 hPa切变线东移以及地面弱冷空气的入侵,都与实况有较好的一致性。

5.2 降水量检验

从各家模式以2019年7月17日20时和18日08时为起报时次预报的此次过程24小时降雨量可知,欧洲数值天气预报模式(EC)7月17日20时起报的和中国气象局数值天气预报模式(GRAEPS)7月18日08时起报的,均预报出了此次暴雨过程,但暴雨落区与实况相比偏小,均在广元南部出现漏报;而西南区域数值天气预报模式(SWC)表现最差,明显漏报了此次过程。从2个起报时次的预报调整来看,较为稳定,EC将落区明显向南调整,同时量级调小,而SWC将西部量级略有调大。

6 结论

1)此次暴雨受高原低值系统和低层暖湿气流的共同影响,同时伴随有台风活动,配合在广元中部稳定维持的低空切变线,冷暖气流交汇,产生强的辐合上升运动,促进对流发展,对暴雨的发生发展和维持十分有利。

2)暴雨落区的水汽条件和能量条件充沛,本次过程的水汽主要来源于台风北侧偏东风气流的水汽输送,高温高湿的环境为暴雨的发生积蓄了大量不稳定能量。地面弱冷空气的侵入使不稳定能量得以释放,导致了强降雨的出现。

3)台风在此次过程中的作用,一是对高空低值系统的东移形成阻挡作用,使影响系统较长时间维持在暴雨区,二是台风北侧偏东风气流将大量水汽源源不断向暴雨区输送。

4)雷达特征显示广元市中东部有明显的片状混合云回波,中心回波强度超过45 dBZ,强降雨中心落区的南北移动与片状混合云回波的南北移动一致。

5)从数值预报来看,EC模式对形势的预报较为准确,EC模式和GRAEPS 模式对量级预报也有较好把握,但对落区预报较实况存在一定偏差,而SWC模式表现最差,明显漏报了此次过程。同时,此次过程有台风影响,对预报结论也产生了一些不确定因素,在以后的预报工作中还要进一步加强对有台风影响的暴雨天气过程的总结和研究。

参考文献:

[1] 陈静,李川,谌贵殉.低空急流在四川“918”大暴雨中的触发作用[J].气象,2002,28(8):24-29.

[2] 陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社,1980:1-225.

[3] 姚祖庆,唐新章,飞金才.登陆华东的台风大暴雨石团及环流场的研究[J].暴雨·灾害,1997(1):8.

[4] 井喜,贺文彬,毕旭,等.远距离台风影响陕北突发性暴雨成因分析[J].应用气象学报,2005,16(5):655-662.

[5] 赵宇,吴增茂,刘诗军.由台风低压倒槽引发的山东暴雨过程研究[J].气象学报,2008,66(3):423-436.

[6] 李明,高维英,杜继稳,等.远距离台风影响下的陕西大暴雨分析[J].干旱区研究,2011,28(3):515-517.

[7] 牛金龙,吕学东,黄楚惠.一例台风诱发副高西北侧连续性暴雨过程的动力学机制分析[J].高原山地气象研究,2012,32(1):61-66.

[8] 武麦凤,王旭先,王桂梅,等.陕西中部一次远距离台风暴雨过程成因分析[J].气象科技,2013,41(1):138-145.

[9] 王旭,王文波,杨可栋,等.山东地区一次台风暴雨过程诊断分析[J].中国农学通报,2013,29(14):179-183.

[10] 黄新晴,腾代高,陆玮.“罗莎”台风波动特征与浙江远距离降水相互关系的初步研究[J].大气科学学报,2014,37(1):57-64.

[11] 沈杭锋,高天赤,周春雨,等.台风海葵引发浙西山区大暴雨的成因[J].气象,2014,40(6):733-743.

[12] 胡皓,侯建忠.远距离台风影响下陕西省2010年一次大暴雨过程分析[J].安徽农业科学,2015,43(1):146-148.

[13] 黄先伦,张弘豪,黄小丹,等.秋季台风“彩虹”引发阳江特大暴雨的成因分析[J].广东气象,2017,39(3):17-21.

[14] 朱洪岩,陈联寿,徐祥德.中低纬度环流系统的相互作用及其暴雨特征的模拟研究[J].大气科学,2000,24(5):669-675.

[15] 于波,林永辉.引发川东暴雨的西南低涡演变特征个例分析[J].大气科学,2008,32(1):141-154.

[16] 李玉兰,李吉顺.1981年7月11-13日四川盆地大暴雨分析[C]//我国异常天气分析预报技术文集,北京:北京气象中心,1983:23-31.