“中国蓝盔”:一去万里为家国

2024-09-19九三

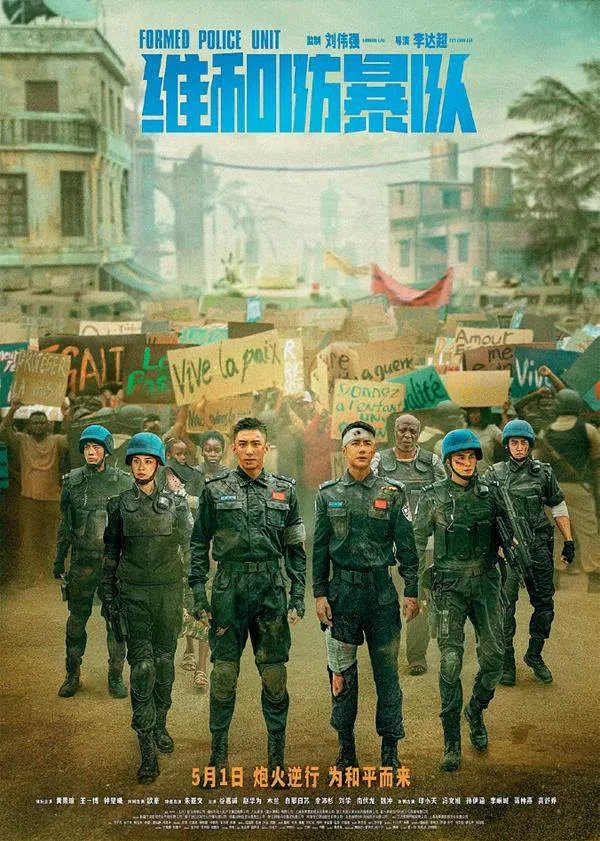

生命没有贵贱,正义不分国度。近期,取材自中国维和警察真实维和行动的电影《维和防暴队》上映,讲述了余卫东、杨震、丁慧等维和警察受国家派遣,肩负神圣使命,远赴异国他乡,深入战火纷飞任务区,直面恐怖袭击、武装暴动、黑帮横行等种种险境,执行维和任务的故事。电影以真实的维和警察故事为蓝本,通过紧张的情节设置和丰富的人物塑造,展现了维和警察在异国他乡执行任务的艰辛与危险。

与一般军警题材的影片不同的是,这并不是一部除暴安良、惩治犯罪、匡扶正义的“爽片”,而是真实反映维和警察在面临复杂情况下艰难履职、极为克制的影片——维和警察面临的困难,不仅仅是任务的艰巨和随时面临的危险,还有克服心理层面、机制层面的难题,因而要比单纯地打击违法犯罪也艰辛得多。

难点一:

“最低防卫原则”下如何确保自身安全、完成维和任务?

憋屈——这可能是很多观众看完《维和防爆队》之后的一个感受。电影中有两个情节将维和警察执行任务时的窘境充分表达出来,也让观众观影时将“憋屈”的情绪拉满。

第一个情节是维和警察小队前往马纳夫广场巡逻,经过桑塔里昂的难民聚集区时遭到挑衅:有平民朝他们扔泥巴、瓶子,有武装分子全副武装虎视眈眈,更有极端分子开枪示警,而当地警察见有人开枪掉头就跑。很明显,中国维和警察已经面临人身安全威胁,但当队长余卫东向上级法比欧请示的时候,得到的答复是:“你们的任务,是去马纳夫广场巡逻。”也就是说,哪怕那些武装分子开枪了,也不要理会。法比欧还告诉余卫东,“那些人没事就喜欢开两枪”。这当然是站着说话不腰疼的说法:万一武装分子直接向维和警察开枪呢?

第二个情节是在马纳夫广场巡逻时,当地平民在叛乱组织的煽动下,误以为是维和警察伤害了他们的同胞,破坏了他们的家园,以致让他们的生活不得安宁,所以平民们对维和警察展开“复仇”般的攻击。从最初的扔石头到扔燃烧瓶,再到暴力殴打,愈演愈烈,维和警察随时面临威胁。但即便如此,他们依然保持着克制,直到事态完全失控,才发射催泪弹驱散暴动的人群。

为什么如此克制?一方面和中国维和警察非常严格的纪律性有关,另一方面是维和警察的职责职能特点所决定的。和大家所熟知的一般军人、警察不同,维和警察只能携带轻武器,只有在被攻击或有联合国授权的情境下,才能使用武力自卫。这就是联合国维和部队最著名的一条原则——最低限度使用武力原则。即维和人员不得使用武力去达到维和的目的,只有在迫不得已时——如保护战友,对企图使用武力者进行反击等情况下,方可使用武力进行自卫。否则,只能撤出。

正如该影片监制刘伟强在影片首映礼上所说,维和警察是最接近战争和死亡的人之一,他们是属于联合国管辖的,不是去打仗的,只是去制止冲突,属于中立人员。

正是由于最低限度使用武力原则,如电影所呈现的,维和警察在执行任务过程中都十分克制,克制到让观众觉得憋屈。路途中,面对一群拿着武器的武装分子挑衅时,他们尽可能不发生任何冲突。特别是面临暴动分子的攻击时,他们没法分清暴徒和平民,所以,就算是遭受暴力殴打时,他们的处理方式也是严格按照规则和程序来的。即使是反击,也是通过逐步递进的方式。例如,一开始的口头警告,到发射催泪弹,不使用杀伤性武器,尽可能不伤害到平民。

有人将《维和防暴队》和《红海行动》相对比,认为相比《红海行动》,《维和防暴队》的炸裂程度远远不如。这其实是没有什么可比性的,因为《红海行动》中的特种小队和《维和防暴队》的维和警察小队职能、职责、角色、性质完全不一样。《红海行动》中的特种小队是我国派出去执行撤侨任务的,是只受我国有关方面的指挥,拥有自主权,不受其他国家约束,可以进行武力反击。而维和警察小队的自由行动权很小很小,一切都要按规则来,而且要得到上级的许可。从这一点看,电影越是表现出维和警察的克制和隐忍,就越凸显出维和警察履职的艰难,也越接近真实的维和警察的工作情况。对电影在这方面的成功,许多真实参加过维和任务的维和警察都给予点赞。

难点二:

在对外来者的“平等”憎恨情绪中,如何争取当地民众支持?

电影开篇,便展现了沦为战场满目疮痍的桑塔里昂的悲惨现状。战争之下,最无辜的便是手无寸铁的百姓,数以千计的平民因为这场战乱惨遭杀害,数以万计的群众流离失所。而这一惨状的始作俑者,就是以阿米尔为首的反政府集团,他们在外国势力的支持下发动叛乱,引发部族冲突与党派纠纷,以致死伤惨重,当地局势混乱,危机四伏。因而,在很多桑塔里昂民众的心里,原本他们的日子虽然很穷,却拥有着和平和快乐。而一群外来者来到了他们的国家,扶持阿米尔,让他们自相残杀,整个国度再无宁日。

在这样的背景下,桑塔里昂的民众对外国人当然无好感。他们多数人都痛恨外来者,“平等地”憎恨着每一个外来者,哪怕维和警察是来帮助他们的,他们也不敢再轻易相信任何外国人了。因此,即便中国的维和警察小队是接受了桑塔里昂的求助,远离家人、朋友来到桑塔里昂帮助其制止冲突内乱,却并不受当地人待见,甚至被当成敌人驱赶。比如,当地警察法戈,明明自己的国家已经什么都没有了,却依然怀疑来自中国的维和警察来到这里不是帮他们的,而是“另有所图”。

在当地人对维和防暴队这群初来乍到的“外来者”充满戒备甚至敌意的氛围中,维和防暴队将如何扭转当地人的态度,获取他们的支持和信任?没有高招,唯有以身犯险、热血逆行,以扎扎实实的行动去帮助他们,以此赢得他们的支持和尊重。直到维和防暴队舍命保护屠村事件的目击证人,直到整个中国维和警察部队帮助当地人建设新家园后,当地民众才逐渐转变对来自中国的维和警察的看法,并最终愿意支持他们。

难点三:

和平从来都不是简简单单惩治犯罪,如何在各方的平衡中完成维和任务?

对于这部电影的核心故事——护送证人上法庭的过程,相信很多观众看完都会有疑问,既然护送证人如此重要,而且维和部队的上层领导都应该了解这是一个非常危险但又非常重要的任务,相关反叛势力势必会来捣乱,为什么没有派更为强大的阵容来护送证人呢?对这一点,许多观影后的网友都提出了质疑,认为电影的情节设置不合理:护送这么重要的证人上法庭,只派了十几个人和两辆装甲车。

对此,有真正的维和警察站出来解答了疑问:首先是因为维和任务很多,而且多是重要且危险的,不可能为了一个任务调动所有兵力,那样势必会影响其他任务执行。其次,护送两三个证人,两辆装甲车和十几名训练有素的维和警察,阵容已经不小了,谁也无法预料反政府武装到底会来多少人,过大的阵势反而容易引起重视。

除此之外,电影也通过一些细节暗示了一个维和警察面临的现实情况:维和部队毕竟是由各国的力量组合而成,维和的行动,是受到严格的制度流程限制的,其间会受到多方力量的干预,最终勉力达成一个平衡。电影中,一个有经验的老维和警察说出了维和的规则:和平从来都不是简简单单惩治犯罪,而是各方角逐平衡之下的结果。在这里行动,既代表维和部队,也代表着自己来自国家的形象,必须谨言慎行,严格遵守有关规则。否则,一不小心,可能就会酿成不良国际影响。

了解了这些规则,就不难理解为什么护送重要证人的行动看起来不够“高配”。也正因为如此,最终,行动只批准了一个小队去做这件事,支援力量也是在他们遇到叛乱分子的强力阻击后,通过向上层层申请,层层批准,直到最后时刻才赶到——这样的情节设置,虽然让观众缺少了一些场面宏大、激烈和热血的爽感,但却更加接近维和警察的真实工作场景。

正义不分国度。有句名言说,真正的英雄主义,就是在认识生活的真相后依然热爱生活。而对于维和警察来说,真正的国际正义,就是明知形势复杂、明知背后有各方力量的角逐和平衡,依然愿意为和平与责任远赴他乡、以身犯险。

当然,《维和防暴队》虽然是根据维和警察的真实经历改编的,但所展现的也只是维和警察们工作的冰山一角。现实中,维和警察面临的困难和挑战远比影片中更加复杂和艰难。也正因为如此,随着《维和防暴队》上映,联合国新闻中心官方微博号、中国国家移民局官方微信公众号等纷纷发文推介影片,更为原型群体“中国蓝盔”点赞:“从戴上蓝色贝雷帽那一刻起,他们就决心为世界和平远赴万里,勇毅前行、坚守异乡。”

此后,这一影片在口碑分化的情况下,依然夺得了“五一”档电影的票房冠军,或许为中国电影市场的一个规律作了注脚:中国的观众,愿意留一票给英雄的群体。

剧情简介:

应联合国请求、受国家派遣,余卫东(黄景瑜 饰)、杨震(王一博 饰)、丁慧(钟楚曦 饰)等维和警察肩负神圣使命,远赴异国他乡,深入战火纷飞的任务区执行维和任务。他们将要直面恐怖袭击、武装暴动、黑帮横行等种种险境,维和行动刻不容缓……