经纬织就夏布新景

2024-09-18刘海军

穿经:做好牵线搭桥引路人

从江西省新余市上G60沪昆高速,到新余枢纽处北上转G45大广高速,在“洞村互通”路口下道,沿着308县道大约行驶10千米就到了分宜县双林镇。临进镇子时,突见一大片苎麻地旁有一座波浪形屋顶的玻璃幕墙建筑巍然屹立,与周围的山林田野、传统民居形成鲜明对比,这便是双林夏布文化旅游景区,以双林镇池田村为基础,打造的“中国夏布文化村”。

双林夏布文化旅游景区所在的分宜县双林镇,自古以来就是织造夏布的特色乡镇。自唐代兴起,到上世纪90年代达到顶峰,这一带遍地种麻、家家织布,可谓是“酿酒烹鸡留醉客,鸣机织苎遍山家”,夏布织造成为当地的重要经济支柱。如今20多年过去了,即便风光不如从前,但走在村子里,还能不时见到房前屋后种植的苎麻,村民或靠窗织布或倚门绩麻绕纱,抑或是夫妻协作穿筘刷浆……在村民熟练的动作和专注的神情中,夏布织造的传统就这样在各个角落里静静地传承着,让外来者不禁感叹“岁月静好”。

如今,这里也跟我国其他夏布产区一样,面临老龄化、无人传承,以及夏布产业规模小、销路打不开、利润低等窘境。不过相对其他产区,双林的织造生态仍属较好。近年来,在国家政策引领下,各地迎来了文旅融合发展的浪潮,面对这股“春风”,当地政府希望将双林深厚的夏布文化再度激发出来,发展文旅业的同时,提升双林夏布的影响力,于是来自浙江、在文旅业有着丰富运营经验的君宸文旅进入了他们的视野。

2023年,作为承建方与运营方的君宸文旅正式接手双林夏布文化旅游景区的改建。打造了夏布小镇的重庆市荣昌区自然成为考察的重要一站,“加合非遗”夏布形象店走进了他们的视线。虽坐落于传统的仿古建筑中,但店铺设计简洁现代,美陈颇有讲究,服装、玩偶、画作、家居用品……一匹朴素的夏布在这里变得多姿多彩。而加合非遗的董事长黄秀英是非遗传承人,更与江西夏布有着深厚的渊源。“其实双林夏布具有很好的区位优势,交通也便利。因为江西离上海比较近,而上海作为我们国家的金融中心,很多制造产业被转移到江西,所以与夏布相关的韩资企业投资首选江西,这大大推动了江西在深加工、产业化、产品开发等方面的发展,因此江西在产业链下游比荣昌有优势。所以,无论对于建设团队还是村民都是一次历史机遇。”在黄秀英看来,双林镇拥有非常深厚的夏布产业化资源基础,参与到双林夏布文化旅游景区的改建中,既能顺势融入文旅融合发展的浪潮中,对于当地的村落、村民,以及当地夏布产业的发展都会带来积极影响,甚至成为能向全国推广的案例。“这次合作对于双方都是一个难得的机会。”加合非遗品牌主理人及总经理赵荣快速地从景区的布局规划和运营思路着手,落实整个文旅融合案例“文化乌托邦”计划及实施。

天时、地利、人和,中国人所讲究的做事观念在双林这块桑麻之地都已具备,政府搭好经架,君宸文旅捋好经线,加合非遗就是那位织工,将各种规划与资源织进布匹里。

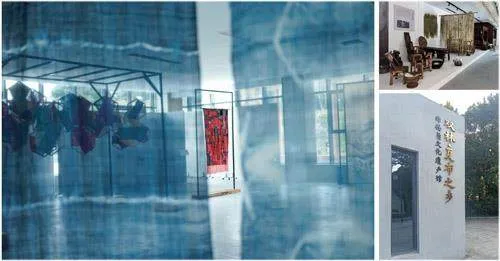

织纬:手投梭子聚力量

走进游客中心,犹如走进了一场“夏布的10万个可能”的设计展,里面的10件艺术装置以夏布为灵感设计,例如在夏布上呈现中国古法染缬之美的大型立体蓝染艺术作品《蓝韵》;以打麻、晒麻为灵感创作的拼布割绒形式的作品《时光》;以彩色夏布与棉麻布组成的拼布作品《旌旗》;将夏布与纸本剪裁的蝴蝶连接在一起制作的《时空机器》……这些作品围绕着同一个原点——夏布文化,呈现出各种颜色、形态、材质,犹如一场视觉盛宴,让大家看到当下夏布呈现形式的多种可能,不断刷新当地村民和游客对夏布的认知。

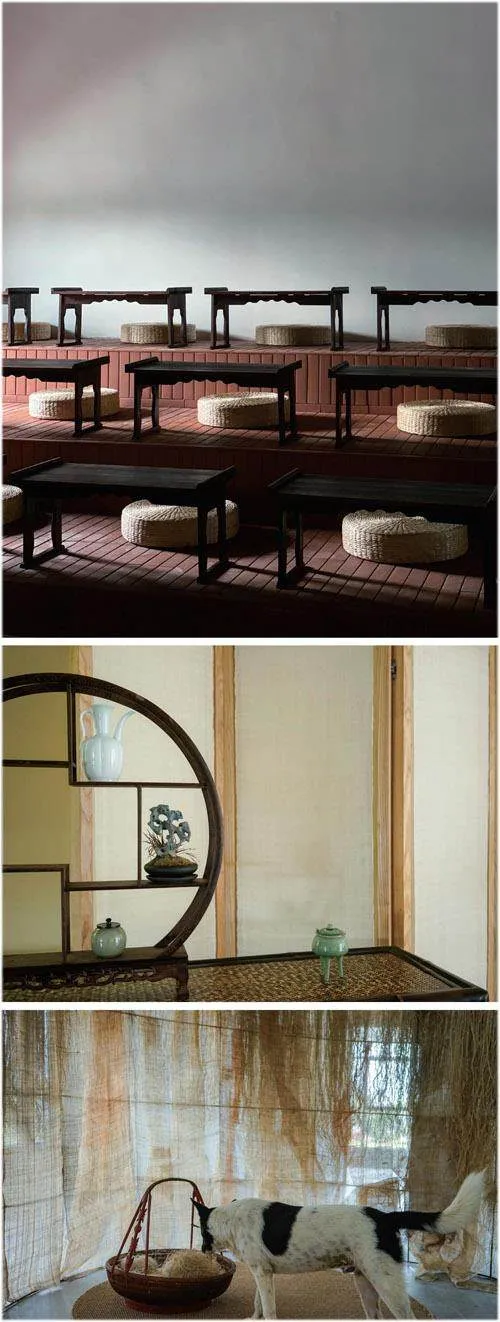

作为一个文旅项目,双林夏布旅游景区的可持续发展和运营问题是一个重要的考虑因素,中国双林夏布文化村定位为文化传承传播与研学旅游,因此在布局规划时,确立以“三馆三坊三空间一堂四店”为设计思路。三馆指双林·夏布之乡非物质文化遗产馆、天工开物·夏布传统工艺活态展示馆、夏布刺绣人文艺术馆,突出展现夏布的传统文化;三坊则是织坊、染坊、绣坊,侧重夏布制作过程的展示;三空间则指唐风夏服馆和新中式茶书屋、夏布主题客房;一堂指夏学堂,用于承接规模化研学项目;四店指夏布服装、夏布床品、夏布美学、夏布文创商店,主要侧重商业运营和夏布在生活中的运用。除此以外,景区还特地设置了研学宿舍。所有的建筑都是在原有民居的基础上改建而成,既保留了传统建筑结构和外貌,又保留了过去居民所使用的石雕、旧木门,以及锈迹斑斑的手动压水井等,让人们体验到既传统又现代的双林村落。

赵荣说:“中国夏布文化村是以文化为核心的项目,我们是怀着工匠精神来落实的,涉及策划文案、展览美陈、建筑改造、艺术装置与文创空间设计等。”包含《中华手工》在内的众多团队成为他牵的第一根纬线。

不考虑运营的策划是无根之木,脱离策划的设计是海市蜃楼。文旅项目,文化挖掘是重点。为此,内容团队深入村民家中、田间地头、夏布出口贸易企业、麻纺特色园区等,跟麻农、织工、夏布商、传承人等进行交流,对双林夏布各细分领域的真实情况进行了解、梳理与创作。因此,双林·夏布之乡非物质文化遗产馆从夏布溯源到织布生活,从织造工具到出口成品,分别通过一匹夏布的历史、现状与未来进行展现。而天工开物·夏布传统工艺活态展示馆则是将这些最真实、最原始的传统工艺进行复原,并活态展示打麻、晒麻、漂麻、绩麻、绕纱、经布、织布、晾晒等夏布传统织造场景,让人们感叹古人造物的智慧。考虑到研学的受众群体主要为青少年,馆里设置了不少互动体验区,如通过显微镜观察苎麻细胞结构图,在拉力测试仪上感受苎麻的力量与韧性,亲手绩麻、绕纱、穿筘等,以有趣的科普知识和动手体验让人们深度了解夏布的文化与知识。在夏布刺绣人文艺术馆,又是另一种风情。插花、品茗、赏画、抚琴、对弈等文人生活的各个场景精巧雅致,夏布刺绣作品隐匿其间,营造出文人生活质朴无华、素雅清淡的风貌。

前店后坊是自古以来手工艺从业者生产生活的主要形式,夏布文化村自然少不了手工作坊。纺、染、织手艺人就是加合非遗牵的第二根纬线。湖北省级非遗项目传统植物染料染色技艺代表性传承人黄荣华远赴江西来打造夏布染坊,在这里不仅可以学习到精湛的印染技艺,还能认识到很多漂亮的染料。人文、技艺有了,一个文旅项目并非完整,还缺少艺术的加持。以夏布、苎麻为材料或灵感的艺术装置不仅能丰富景区的空间美感,形成拍照打卡传播之地,还能提升当地人对夏布运用的认知。艺术家就成为第三根纬线。来自四川美术学院纤维专业的老师用夏布制作了两条大鱼悬挂屋顶,使得空间瞬间灵动有趣。众多艺术家们所创作的艺术装置便自然形成了一场夏布艺术展。这些不同的空间布局和功能规划让游客与村民看到了夏布多元丰富的一面,以及夏布作为非物质文化遗产背后的真正价值。

“非遗传承人融入市场经营理念做出来的产品含有文化的溢价,会从商品价值回归到文化价值,就能探索出一条回归的路——从趋利的商业之路回归到能兼顾各方利益的可持续发展之路。我们正是怀着这样的观念来打磨这个项目,综合大家的智慧才让各个场馆丰富多彩、各有奇趣,从而成就了双林夏布文化村。”黄秀英对此深有感触。赵荣所带领的“加合非遗”就这样“脚踩踏板,手投梭子”,不仅将当地的夏布资源和村民串联起来,还引入外部的多元力量一点点将各个空间填满,慢慢织就了“中国夏布文化村”这匹完整、丰富、绚丽多彩的夏布。

“布”局:走出一条纵横交错之路

中国夏布文化村的建设不仅提倡就地取材、与村民共建,还助推当地的手艺人创作出新的产品。汪师傅是当地的竹篾匠,主要制作竹椅、竹床,七月半时也扎制灵屋。赵荣便向他定制了靠背带有“双林”二字的竹椅,成为场馆内大受欢迎的“打卡神器”。在整个搭建布展过程中,所有的工人都来自周边的村落,当他们看到这些熟悉的东西竟然出现在展馆时,都流露出惊喜和难以置信的神情,因为这些都是他们从小就见过、使用过的物品,根本不用旁人指导就能独自拆解织布机零件并悬在空中“组装”起来。村民黄东云再回来时,感叹村子变得自己也不认识了,直呼:“太高级了!”跑运输的司机老九说:“过去跟现在完全不是一个等级。”这里没有围墙,没有保安,整个文化村都是对外开放的,村民可以出入在文化村广场,也有越来越多的当地人习惯到这里散步、骑车。如今的双林夏布文化村,已然成为一个集夏布文化科普教育、展品展演、互动体验、文创销售等为一体的文旅项目。村民们“希望不要被围起来售卖门票”的疑虑终于被打消了。绝大多数当地人开始以一种新的生活方式与夏布产生连接。

自夏布出口贸易渠道打通后,双林就以生产低端的坯布为主,利润低、产品旧。“我们就是希望‘夏布文化村’这种新形式的出现,形成一股新的手工艺与文旅融合的力量介入,让村民看到夏布的更多可能,跳出‘坯布’这一传统认知。”赵荣说:“大家共同做了这个‘破局者’。”但在他的内心,“加合非遗”更要做一个“布局者”。“这个项目的最大收获是为非遗传统手工艺发展探索出一条文旅融合的新路子,新生代的设计力量与积淀千年的夏布文化、当地手工艺从业者、文旅景区运营方等多方爆发出的力量足以推动整个文化村甚至双林夏布产业的发展,让大家看到手工艺设计及有效的商业运营的可能。”在他看来,幅员辽阔、文化多样的中国还有很多类似双林这样的传统手工艺聚集的村落或乡镇,它们都具备这样的优秀基因和发展潜力。“希望以双林的中国夏布文化村为起点,衍生到纺染织绣等更多的非遗项目。”黄秀英说:“双林的夏布文化村不仅是我们做的第一个类似的文旅项目,这样的项目设置和业态定位在全国恐怕也是独一无二的,我们所花的时间、精力,聚合了这么多资源、这么多人,就像夏布织造一样,只有穿好上、下经线,夏布才能织得更紧、更结实;只有选择更细、更密的纬线,织出的夏布才平整、质优。”夏布如此,在双林的中国夏布文化村亦如此。