穿经走纬,织就四十余年夏布人生

2024-09-18唐诗影

人,在技艺传承中起着不可或缺的作用。有史以来,中华大地的民间文化就是凭借着一代代手艺人的坚守和传承才得以流传保存下来。人类一边前进,一边把它创造的精神财富留在遗产里。

同样,双林夏布织造技艺的传承,正是得益于双林镇一代代手艺人的保护和坚守。一批批“行走”在麻线经纬里的手艺人,是双林夏布织造技艺传承至今的重要原因。他们发挥出双林镇得天独厚的自然环境优势,种植苎麻、家家织麻、漂浆刷布。

在双林,非物质文化遗产传承人是守护和传承夏布织造技艺的关键人物,他们是文化传统的守护者和代表,拥有独特的知识和技能,促进了不同文化之间的对话和交流,推动了夏布文化的当代发展;夏布商则保持了夏布的现代商业价值和经济活力,通过市场模式为当地经济带来收益,从而助推夏布传承发展;而双林镇家家户户的民间手艺人则是通过口述、示范和实践等方式将知识、技能和价值观念代代相传,确保文化遗产得以保存和延续。

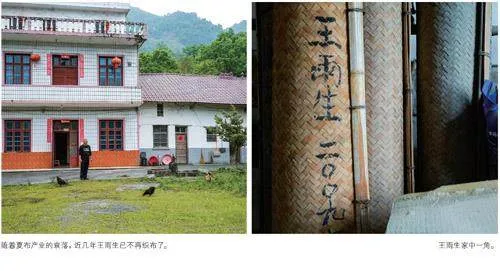

沿着双林镇下院布里村的主干道步行百余米,再穿过一片干净的水泥地,就能看到夏布织造技艺江西省级代表性传承人王雨生的家。步入这幢3层楼的房子,在一楼的陈设布置中很难发现夏布的身影,直到到了顶层置物间,才仿佛打开了王雨生夏布世界的大门:上浆刷、织布机、筘板……王雨生对夏布织造工具如数家珍,拿起来仿佛又回到了织布的瞬间。他已经很久不做夏布了,但仍然保留着许多制作夏布的物件,这是四十余年织布经历留给他无法抹去的烙印。

一辈子只做一门手艺匠心守护夏布传承

出生于1962年的他,在十几岁的年龄就开始做夏布了。事实上,王雨生家中祖祖辈辈都会制作夏布,传至王雨生已是第五代了,称得上“夏布世家”。年幼的他跟着父亲学习苎麻种植、材料采集、原料加工和夏布制作,初步掌握了夏布制作技艺。1984年退伍回来后,恰逢夏布生产鼎盛时期,双林镇的夏布制作模式也由之前的集体生产转变为“下放到户”自己制作,主要制作蚊帐产品。没有过多犹豫,王雨生也投入到夏布生产的行列之中。那时的他3天可以制作出一匹夏布,每匹夏布能够赚3元。到了上世纪90年代,大部分夏布由内销转为了出口,售往韩国等地,王雨生也一直活跃在火热的夏布生产之中。

就这样,经过几十年的实践,王雨生掌握了过硬本领,对夏布制作技艺流程和几十道工序了然于胸,尤其是其刷布技术堪称一流,对刷浆的配置也有独特方法。王雨生所制作的夏布光滑、柔顺、平整,曾于2011年获“双林镇夏布技艺大赛”一等奖。因其产品广受欢迎,曾创造一年制作300匹夏布的纪录。此外,王雨生还牵头成立了双林夏布手工艺协会,授徒百余人。他还积极参与夏布展示宣传,在2011年组织开展“首届夏布文化旅游节”等。2016年12月,王雨生被认定为江西省夏布制作技艺第三批省级非遗代表性传承人。

经纬丝丝不辍 机杼声声不息

“以前那个时候,双林每一个人都会种麻做布。”自王雨生有记忆开始,机杼穿梭丝线的声音便萦绕耳畔,这是他最熟悉的旋律。麻织品清幽的香气萦绕周身,此后一生都未散去。像王家这样世代从事夏布织造的家族过去在双林镇并不少见。上世纪80年代末、90年代初是双林镇夏布产业的鼎盛时期。“那时候一个村一晚可以收到上万匹夏布,几乎每个人都会做夏布。”那时,双林镇家家户户都有一台织布机“吱呀吱呀”地响,织线在村民手中穿梭。

这样浓厚的夏布织造氛围和环境,造就了一批批技艺纯熟的夏布守护者和传承者,保护、传承和发展着夏布织造技艺这一文化遗产。杨元生便是双林镇第一位江西省夏布织造技艺的省级非遗代表性传承人,出生于1941年的他做了一辈子夏布。杨元生祖祖辈辈都熟知夏布制作传统技艺,因此,他自小就跟随着父亲学习夏布制作,逐渐成为当地颇有影响的刷布技术能手。随着时间推移,双林镇又新添了省级非遗代表性传承人王雨生和市级非遗代表性传承人李苟生。在一位位非遗代表性传承人的带动和引领下,双林镇的夏布织造技艺得到了进一步的传承与发展。

随着工业化的发展,夏布产业逐渐走向衰落。几年前开始,王雨生就很少再织布了,因为织布需要很大的力气来抽梭子,也需要长时间地坐在织布机面前,自己的精力已经不再充沛,且付出与收获也已不再对等。但王雨生也没有闲着,他希望能够教授更多的学徒:“现在双林镇上80年代出生的年轻人还略懂一点,‘90后’则完全没人会做了。担心自己的手艺以后没人学了,就失传了。”

对于传承问题,王雨生十分担忧,但他也保有一丝乐观的想法:有人选择自动化代替手工,也有人选择留存技艺的温度。有人开始去做,便是有了希望。