“如鱼离水”的农村名校生

2024-09-11肖瑶

一个从农村考入名校的孩子会经历什么?在他的人生出现转折的4年后或10年后,情况又会是怎样的呢?

近两年,农村名校生在互联网上受到不少关注,类似的问题被反复提及。可公众的讨论大多基于对这个群体的标签化特征和刻板印象,例如,他们更擅长答题,但缺乏开阔的视野。

在这种偏见之外,“农村名校生”的身份在一个个具体的生命历程中,到底意味着什么?他们如何体验和认识自己人生转折的意义?他们在想什么?他们又有哪些独特的收获?

为了找到以上答案,华南师范大学教育科学学院教授谢爱磊,结合自身的经验和反思,专门做了一项长达10年的调查,深度追踪了上海、广州、武汉与南京的4所“双一流”高校里的近2000名学生,并将采访与研究成果汇成了专著《小镇做题家:出身、心态与象牙塔》。

在这些受访学生中,有家庭年收入两三万元、从农村考入一线城市精英学府后依然勤奋读书的孩子,也有父母务农、进入大学后发现自己几乎丧失学习兴趣并感觉前途迷茫的孩子,还有感觉童年生活与城市生活格格不入的孩子……他们时常在精英大学的环境里感到“失落”与“匮乏”。

类似的经历,谢爱磊自己也经历过。他是从安徽农村一步步考出来的名校生。

作为从这条路径里走出来的极少数幸运儿,如今已是教授的他,在十余年的调查和研究中发现,教育是改变农村孩子命运的重要路径,但这条路很不容易走。

在谢爱磊看来,外界对于农村名校生擅长应试的偏见,包含一种特别的隐喻。这不仅指在从中学到重点大学的适应过程中,固有的机械式学习训练与新环境中多元认知之间的错位和冲突,而且指一种社会流动中稍显沉重的生存心态和情感代价。

如鱼离水

谢爱磊的思考是从自己开始的。

高考那年,谢爱磊是当地省重点中学的文科第一名,按照他的成绩可以上全国最顶尖的大学。但在他当时的认知里,因为家境不富裕,认为自己应该去上有学费补贴的师范类院校,于是他填报了华东师范大学。

上海对谢爱磊而言也是另一个世界。他惊讶于学校里的每一寸路面都铺上了地砖,宿舍比自己家还漂亮。他第一次知道,打羽毛球的场地是可以有球网的。

入学后,谢爱磊花了一段时间去确认“我是谁”。他发现,一些从小地方来的同学,和他一样,脚上穿的是布鞋,与此同时,从大城市来的同学更习惯穿运动鞋。那一刻,他觉得自己找到了答案。

谢爱磊感觉,自己过去的认知正在被消解和陌生化。他所熟悉的课余休闲活动,比如在稻田里抓泥鳅,在新的世界里无缘存在。他也观察着与自己同在一所学校的“别人家的孩子”,他们会弹钢琴、跳舞,而这些谢爱磊都没接触过。他读的是英语专业,但伦敦与巴黎、莎士比亚和歌剧,这些都离他太远了。

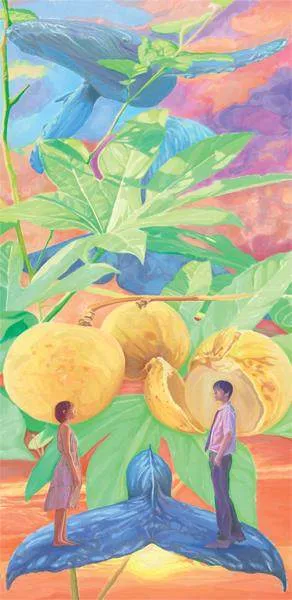

对于这种现象,谢爱磊化用了一个成语“如鱼离水”来解释:“我们长期在一种文化中长大,离开这片文化水域之前,便如鱼儿意识不到它的存在;而一旦离开水,陌生感和窒息感就随之而来。”

具有农村和小镇背景的孩子,凭借着在学校里不停地刷题来考取更高的分数,以此朝着广阔的环境和更大的平台前进,却在真正抵达那个世界后,发现自己似乎并不擅长游泳。在文化积累、生活习惯、兴趣爱好与见识等方面,他们都感受到难以忽视的割裂感与陌生感。

“一个人的童年就是一种社会建构”,父母的认知、文化投资都是完成这种建构的重要条件。譬如定期旅游、参加夏令营、参观博物馆、欣赏音乐会,但它们的效用,要到进入大学后通过与其他同学的对比才能体现出来。

谢爱磊采访的不少学生向他反映,他们从农村到大学后,有一种“失去坐标”的感觉。课余空闲时间一下子多出了太多,他们找不到地方可去,没有事情可做。新环境不再看重做题和应试技巧,旧的生存法则与心态忽然失效或失踪了。

中学与大学之间出现了断层。成绩是他们进入学校的唯一入场券,他们本以为,像人生前十几年那样一步步积攒分数,就可以沿着既定的阶梯一步步往上走,哪怕流汗也感到踏实。

可等紧握那张浸满汗水的入场券进去后,他们也许会发现,身边有不少同侪都手握不止一张入场券。在后者眼前铺展开来的,是“条条大路通罗马”的旷野,而非用“一心只读圣贤书”铺成的唯一轨道。

谢爱磊借由沃尔夫冈·莱曼的观点阐述:“社会流动、跨越社会阶层通常意味着建立新的自我认同,否定旧的自我,并会因此减少与过去的联系。”

不过,谢爱磊认为,这种对环境的敏锐觉知,会促使和他一样的农村孩子更多地追问自我,反躬自问“我从哪里来,要到哪里去”。

而这种适应过程是必要的,这是大学功能的一部分——帮助一个刚成年的孩子适应真实的世界。

做题机器人

谢爱磊反复强调,“农村孩子是依赖考试进入大城市的,但这不意味着他们更擅长考试”。“事实恰恰是,他们没有别的东西可以依赖,这部分学生其实更难通过纯粹的刷题改变命运。”

10年前,谢爱磊刚开始做调查时,很多从农村来的学生把自己形容为“做题机器人”,“机器人”这个词语强调的是被迫和持续的状态。但一句反问便可以轻而易举地消解这一群体的“优势”:“别的孩子也是通过考试进入名牌大学的,他们怎么可能在答题上不如我们?”

“所谓的‘更擅长’也许只是一个机遇问题。”谢爱磊说,自己念小学时,从一年级到五年级都是通过考试升级的,很多小伙伴因为只差一点分数便无法升级。“所以我不觉得我比同辈更聪明,只是多了一点幸运。”

谢爱磊认为,精英家庭的孩子所表现出来的“毫不费力”,背后有着无数看不见的铺垫和助力。

他察觉到这些年的社会主流价值观在变动。比如,在他念书的那个年代,十分强调个人努力。“社会主流的价值观就是崇尚用功,只要你用功,哪怕你资质平庸,你也是值得赞颂的,你也可以被大家喜欢。”但如今,社会似乎更强调“松弛感”,一个优秀的人取得成果最好表面上是“毫不费力”的。谢爱磊觉得,这种对“毫不费力”的崇尚,背后更多是一种天赋论,“但天分在某种意义上也是被社会建构的”。

过去的人生和成长经历,势必在一个人身上留下永久的痕迹,而教育并不是要抹去这些痕迹,更不是要用成功学的标准替代个人价值。真正的教育所追求的,是在保存这些痕迹的同时,让他们建立起新的自我认同和价值感。

谢爱磊认为,好的教育,“是在孩子走进世界以后,帮助他反观自己的成长经历和所在的世界,让他能够从另外的意义上肯定过往”。过去的人生能给予一个人在世界上安身立命的养分,而非成为他实现自我价值的枷锁,这是教育的终极使命之一。

让“公平”前置一些

如今,谢爱磊既从事科研工作,也承担教学任务。他发现,很多学生到了大学,仍然延续着中学的学习和生活模式。比如,他们从来不主动找老师,也不认为老师有义务且能够解答学生的成长困惑。

“进入高校以后,对这部分学生来讲,人生的确定性在于学业领域,不确定性则在于非学业领域。但由于对确定性的部分依赖太多,他们往往不敢迈出第一步,去追求那些不确定的事物。”

但他一再强调,在他的故事版本里,他也看到了改变,没有谁是一成不变的。例如,随着来自小镇和农村的孩子慢慢适应大学生活,他们也会逐渐地参加各种学生活动。他发现他们参加公益类团体活动的频率,要高于参加学生会这类组织的,“他们对于自己想要什么有一些独特的思考”。

但对今天不少从小地方出来的学生而言,“如何读大学”依然是个难题。刚结束高考,放下习题,新的难题就迎面而至,而在大学中的生活、人际关系、社会适应等议题,它们的影响甚至会持续终身。

我们是否可以尝试在中学与大学之间,有一种过渡性的学习和培训?谢爱磊期待出现一种模式,譬如中学与高校合作,教学生如何读大学。如果有这样一种培训,“第一步应该是告诉学生,你需要一直思考自己的目标是什么,需要思考大学的学业、生活和这些目标是什么样的关系,再把大学的学业和生活中最核心的部分告诉学生”。

“现在很多大学与中学对接,但出发点是品牌推广,目的是争抢好生源。”谢爱磊说,“但我们能否从更加公平的角度出发去做一件事?”他感觉到,时代发展到今天,“效率”与“公平”的天平其实应该向后者倾斜。“我们或许有很长一段时间在追求效率,但在今天,种种迹象表明,教育公平被放到了很靠前的位置。”

课堂上,谢爱磊说:“你们将来可能成为社会的精英,但要警惕桑德尔所说的‘优绩主义’陷阱。我今天所拥有的幸运生活,可能是以另外一个人的曲折经历为代价的。如果说,在你们的认知地图里没有另外一个群体,那么当你们做决策的时候,这些人就会受到影响。”

(晚芝摘自《南风窗》2024年第13期,本刊节选)