诗歌札记或写作忠告

2024-09-04非亚

诗歌的自我反省

1.诗歌写作其实需要一种反省的力量,而非那种真理在握的指点江山和为人师表。反省意味着对自我写作的打量、怀疑、权衡与分析,从中找出自己诗歌存在的问题,思考如何去改进和改变,通过方法、技艺,充沛的情感,生活中一种新的发现,顿悟、想象力的处理,去冲破某些被堵塞的阀门,让诗歌得以来到一个开阔的地带。

2.我喜欢具有穿透力的诗歌。那种诗歌会瞬间把人抓住,击穿现实和事物厚重的铠甲,直抵生活的本质。穿透性的诗歌往往都具有一种直接性——直接揭示现象背后未被发现的东西,驱除一切遮蔽。为了达成这一点,艺术上准确、客观地捕捉显得极其重要。而间接性、迂回性表现的诗歌,要达到一种穿透性,仍然有赖于诗歌中的准确与客观。

3.有一段时间,我时常思考诗歌中人性的处理和表现问题,原因在于随着人生阅历的增加,在日常生活中逐渐认识到人性的复杂与多变。相对于诗歌语言的探索,对人性复杂、暧昧、幽暗、残酷、丑陋和深度的探寻,同样属于诗的一种冒险。它和诗歌以往侧重的个人内心表现不同,对人性的探寻和表现,更能揭示人自身的弱点和生活的深度。诗,有时不单单需要表现生活中光亮的一面,也需要展示某些黑暗、残酷、隐秘和不为人知的另一面。它同样涉及诗歌的穿透力和勇气。

4.也谈谈口语。口语是一种自然并具有活力的语言方式,但我对狂热于谈论口语,并视口语为诗歌的唯一真理、标准和成功之道的观点表示质疑。口语这种20世纪80年代中期就被广泛谈论和实践的东西,在过了30年之后,依然被一部分诗人拿来不断讨论,并视为获取诗的唯一方法和途径,是一种非常奇怪和偏执的论调。语言作为一种工具,只是构成诗歌的一种介质,而绝非获得诗以及进入诗歌的通行证。即使这种语言方式,拉近了和日常生活之间的距离,它仍然需要通过语言和发现去穿透生活那层厚重的盔甲,揭示存在背后隐秘的真理,而不仅仅是满足于以这种语言方式,描述一种日常生活中的简单发现和获得。从语言的构成上,口语自身也因为它的过于直接、直白和简单,更需要在语言的结构、想象力和自身魅力上,做出更多综合的尝试和复合的处理,以赋予其爆发力、张力、艺术的魅力。好的诗人,会让口语在想象力和结构上进行裂变、叠加和增殖,赋予口语以一种灵动、机智、深度的魅力,并努力避免让“口语”因肤浅而沦落为寡淡无味的“口水”,成为艺术上一种无能的挡箭牌。

5.在厌倦了某种过于熟悉的诗歌方式和形式之后,我有时会重新尝试以往诗歌中曾经出现过的狭窄的形式感和跳跃的分行处理方式。这种断句和跳跃的方式,很多年前其实也是受过荷兰诗人阿伦茨的影响。这些诗,因为断句和分行的方式,会带来一种语言的新鲜感。除了节奏和呼吸在起作用,情绪的强化、切分,或突出语言的处理,爆炸并破碎固化的词语之外(比如强化和突出某些词语,甚至单个的字),也包括了人为地故意制造阅读的障碍,而障碍,也应该是艺术的一部分。还有就是,想突出一种结构的开放性和形式感,并让诗歌在形式上呈现出一种作者想要的孤独感与疏离感。

6.大概是30年前,20世纪90年代初我二十多岁的时候,在和写诗朋友的交流中,谈到过一个问题——我希望自己可以在未来,一直写作到老年,并且能持续地保持创造的活力。我们谈到了金斯伯格,在其生命弥留之际,依然可以写出对死神刻骨铭心的感受。诚实,不耍花招,坦率地谈出自己对生命的个人感受,其实更需要诚实和勇气。而在诗歌中,去掉多余、浮夸的技术和技巧,抓住属于事物的本质和诗的那一部分,仍然需要一种艺术的机敏和直觉。除了明白这些基本的道理,保持开放、好奇、不断钻研的心态,也或者,在岁月的流逝中,不断修炼自己的内心和灵魂,可能也极为重要。

7.友谊,或诗人的交往,也是诗人写作生涯中极其重要的构成部分。趣味、气质、认知的接近,是友谊得以维持和构成的基础。另一方面,尊重、欣赏也是极其重要的部分。而对我自己来讲,更愿意在诗人之间的交往中保持一种适度的关系。可以亲密,也可以君子之交,也或者点到为止,游离和独立性仍然是重要的。但在有关诗的立场、原则上,仍然是需要坚持和维持一种本真、客观的看法。我见过一些因为诗和权力的交换关系,那种毫无原则、立场、艺术良心的肉麻恭维,已经失去诗人应有的骨气、节气、勇气,以及独立和尊严。诗歌作为一种自足的事物,需要的应该是清醒的抽打、善意的提醒和客观的分析。即使是涉及私人友谊,这种坦率的抽打、批评,仍然是诗歌获得进步和提升的基石。

8.艺术上的浓缩,对于诗极其重要。也就是说,节制、克制,力求让语言蕴含密度、浓度和强度,是诗得以打动并抓住人的最初方式。稀松、平常、角度单一,没有张力和想象力,都是诗的忌讳和艺术上的敌人。如何做到这一点,仍然有赖于一种不断累积的艺术修养、空间想象力、语言处理能力和事物连接的能力。诗偶尔会发神经,其癫狂的瞬间如果不恰到好处,则未必会有好的迅速把人抓住的效果。美国诗人西密克在《轮到我自白》的第一句就写到“一只狗试图写一首关于它为何吠叫的诗”,这种诗因为切入的角度和想象力的奇特,可以瞬间让诗在现实和生活的基础上得以进入、升华。我们需要的,大概就是这种犹如裂变的铀矿一样看似不正常的正常癫狂和浓缩吧。

9.幽默、有趣、反讽、自嘲,这些其实都是可以让诗歌变得轻松的手段。很多时候我们的诗歌看上去都过于严肃,长着一张难看的猪皮面孔,不够松弛、随意、嘻嘻哈哈。只是从严肃的经典那里获得启示,而不懂得从生活里截取一切非诗的因素。截取,是一种轻松的方式。不是拿锯子、斧头、大锤切割、敲打、轰击的沉重费力的方式。有趣的态度,会带来诗歌的有趣。不单单是语言、内容,甚至结构和形式,包括瞬间的想象力和顿悟,都会因此而有所改变。但艺术上的幽默与有趣并不会轻易获得,它首先还是取决于诗人对生活的态度,也取决于一种乐观和智慧……

直接感受,而不是观察

对于诗歌来讲,我觉得对生活本身的处理,用“直接感受”而不是“观察”来总结要有效得多。这种“直接感受”会和诗歌发生紧密的关系,而观察,只成为一种配合思考的手段。这么分析并不是说眼睛不重要。相反,观察的目的完全是感受事物本身。无论如何,观察一只苹果落地,不是为了描述那条下坠的线条,相反,通过这个过程,我们感受到了别的,感受到事物自身的必然宿命。

在对生活的处理上,我更喜欢使用切片的方式。这有点像照相机,但照相机的作用不过是为了把影像直接投影到胶片上。我们的心灵也就是这样:通过一种看不见的定影剂,在药水的冲刷下,呈现出我们感受到的事物。

客观诗,有一段时间我写过不少。最初的目的,只是为了尽可能地消除人和事物的距离,这样的诗歌更多地带有观察的味道。这种写作有人叫好,也有人反对。因为,直接呈现本身可能仍然无法发现事物背后的奥秘。我后来也发现这样的诗缺少足够的冲击力。因为,过于平静的观察,可能把诗歌最需要的情感要素取消了。

本质上——诗是具有情感的,当然我明白这只是一个很基本的起点。我们的目的不在于此,而是闪电的100米或马拉松的终点。在这过程中,我们使用一切手段,包括想象力、语言或其他,去不断地构筑。诗,说白了,也就是到达。没有到达终点的不算诗,只能算是念头。

我一直在想一个问题,作为一种古老的人类的手艺,诗应该是原地打转,还是应该从已有的范畴走出。或者,从诗歌走出来的诗,还算不算诗。这个问题我得好好想想,当代视觉艺术正逐步取消了布上绘画,这在传统绘画看来一定是不可思议的。但情况发生了:图像,投影,装置,综合效果,成了美术展的主角。

当然可以反驳,即,离开了布上绘画的艺术仍然和视觉发生着密切的关系,它存在的前提仍然是用来观看,给观众观看,只不过创造艺术的物质和手段变了。那么诗歌呢?

诗歌也是用来观看的,还带有阅读的功能,和美术一样,其社会意义是相同的。问题是,诗能走出文字吗?不可能,那就走出呈现诗的介质,走出纸张,就像我们看到的,在屏幕上或者街头表演,朗诵,行为,声音,戏剧或其他。

但仍然是文字在起作用,仍然是文字在指挥我们的嘴巴和脑袋。文字的力量也就是色彩的力量。只是色彩已经演变为物质,而不再是商店里的颜料。

相对于美术,我只能说,诗所受到的约束要大得多。因此,诗歌范畴扩大的唯一可能,就得把它的翅膀向生活的领地拓展,即:把不可能的事物入诗,把看来“非诗”的事物入诗。就像我们看到的,日常的装置成了艺术展的绝对主角。

用这种理解去看待最近几年我身边一些朋友的诗歌,是有这么一点味道。一段时间以来,我们的思考触觉,并不完全只局限于诗本身,我们更多地从我们的生活,去寻找我们感兴趣的东西,然后努力把它们转化为诗。

理想的状态是,我们不断拓展诗歌的最初定义,即,诗不单可以看,可以念,可以听,可以陈列,可以用手抚摸,甚至可以吃。

原汁原味的生活,不是我们的理想,只是我们诗歌写作的一个根基,感受事物本身是为了说明活着的意义,除此以外,其他一切都不存在……

诗歌写作:从表现到建构

这是两个出发点完全不同的问题。表现主要立足于诗人对世界的感受、感觉,不管是所谓的客观还是主观,最后表现出来的仍然是——主观的感受,是观察、分析、分类、选择、变形、观念之类的东西在起作用。

而建构,往往是带有设计的意味,有一个有关某一类型的诗歌写作的计划,一种事先的设想在起作用。它包括形式,也包括内容,更包括对语言的选择,也包含了观念、对世界的看法,个人价值观、人生观之类的东西。建构的写作往往带有一种分析性和尝试性,会显得比较新奇,因为它摆脱了以往一切现成的诗歌的方法。从这个角度,把建构看作是一种方法也可以。

建构的写作需要大量的分析和准备工作。比如,国外有一个女诗人,她先把流行于世界的各种主义收集起来,然后又从女性的角度,收集了各种围绕女性在两性关系中所有的动词,之后她这么展开分析、组合、设计,把两种互不相关的东西直接嫁接、碰撞。她这么写道:“这个主义插入了那个主义,那个主义摸了这个主义,这个主义搞了那个主义”,等等。她通过建构的手法,把诗歌弄到一种社会学上的极端。当然,这么做仍然需要灵感,仍然需要具有对世界的意味,但它有些接近于一个艺术家准备做一个作品时的那种状态。比如,艺术家在有一种灵感之后,会有意识地大量地做一批这样的东西,会积累和收集各种材料,当然这些材料会始终围绕他最终的有关作品的想法。

还是一个女性艺术家。她出于一种想法,故意有意识地收集各种女性日常的生活用品,然后把它们进行组合,以表达某种商业社会的女性方式。之所以这么举例,是想说明诗歌写作其实是可以尝试使用和传统写作有所不同的建构方法。你也可以说它来自构思,但它比构思更进一步。它不是一次性的,可能会是很多次,会是一段时间、一个计划不断实践。

诗人为什么要建构,因为以往的诗歌方法不足以提供更新奇的东西,此外,现代社会的成果,也有赖于一种理性的对世界、对事物的分析结果。建构本质上不是什么空穴来风,而是现代社会在构成和呈现上的一个特征。

信札:诗歌

抽屉里有一封朋友的来信,是很多年前的,信封不知道丢哪儿了,只有折叠的信在一堆凌乱的物品那里。我伸手把它从抽屉里拿出,打开看到这么一些字眼:“……你的诗能唤起人再次观察事物的能力,能看见‘事物’很难,诗中有透亮的诗质,若要说建议,就是盼你写出结构更复杂的诗,这必经技艺多层面的融入,当然还有诗的内涵……”

字有些潦草,也因此有个别字和词语难以辨认,不过意思我大概能明白。虽然信写于很多年前,但几天前我偶然再看到这封信时,还是不得不感觉到了朋友的眼光和意见的独到、中肯和准确。

他的意见透露了几点:

1.具体:这个我深有同感。“具体”是事物可感的一个基础,好的诗歌基本都是这样。

2.诗质:也可以说是诗的感觉,或者一种发现,一种让我们感觉到意外和惊奇的东西。

3.技艺:意味着更复杂,建构能力更强。这需要不断训练与锻炼。

4.内涵:这个最难,也是诗人高低的区别所在。和胸怀、眼光、品格、志趣有关,是个人内在的东西,意识到了,总比意识不到要好。这个真的要修炼,没有什么捷径。

这封信现在之所以为我所重视,是因为它提到的问题,全都是我眼下写作所面临的。考虑到这是一封多年前的信,我感觉自己有些方面的觉醒还是太缓慢了,也或者说,一个诗人的诗歌写作,从无意识到意识再到觉醒,似乎真是一个极其缓慢的过程。

而一切的转化,也有赖于诗人自己的不断思考。

更多的其他

最近读一本有关法国当代建筑的书,有一点比较受启发。书中有一段话是这么说的:“从那时起,只顾专业而不顾其余的做法被摒弃,建筑师将目光转向城建政策的制定以及社会变迁上,社会学、人类学、语言学、符号学、精神分析学,以及所有在西方世界被归属在结构主义范畴内的人文学科,均在不同程度上介入到城市与建筑设计中。”这一段话引起了我对诗歌的思考和共鸣,我深具同感的一点是:诗歌写作难道就不存在这种状况吗?

这是显而易见的,因为诗歌写作不可能仅仅是从已有的诗歌产生,不可能只是走从诗歌到诗歌这样一根直线。诗歌是一种杂,是一个胃,可以吞食并消化掉任何东西。诗总是在诗之外,而不是在诗之内产生。从诗歌到诗歌的写法,最终只会导致诗歌写作走向狭窄和死亡,而不是导向广阔的、生机勃勃的无穷圆周。诗,永远应该是发散的、放射的,尽管它的内部,也有着一个类似于行星的坚硬的核。从这一点上看,所有的其他,社会的方方面面,都会影响到正在行进的诗歌写作和它的创造之中,并最终经过诗人的手,把它汇聚到诗歌写作那一个焦点上。

在对待人类诗歌遗产和自己的写作上,我一直是这样的态度:我在阅读他人的作品(更多是国外诗人)时,我关心的,除了诗本身和呈现出来的形式、技术外,相对地,我更关心诗歌后面的社会背景,因为这样的背景,构成了诗歌的血与肉、筋与骨,然后,再从这样的阅读中,把头转向之外和未来。

在我看来,真正的诗歌也许就是一个黑洞和吸收器,它总是从其他方面去发现属于自己的灵感,并寻找有用的东西来填充自己内部空出来的一些地方。诗歌永远保持一种和现存社会、政治、文化相互平衡的生长力量,并在这种摆动中,找到和发现隐蔽的诗。任何从已有的诗歌观念去看待周围变化中的一切,只期待从一小块土地中长出树木,或者只跳跃在那条从诗歌到诗歌的平衡木,而不把目光扩大到更为广大的其他地方,只会是不足和有限的。

中国有句老话,叫“工夫在诗外”,说的大概也就是这一点——请不要在这,而是到其他地方,寻找诗歌的灵感。

当代诗歌的复杂性与矛盾性

1.当代诗歌的复杂性与矛盾性

从某种意义上来讲,当代诗歌的复杂性与矛盾性是基于对现实的一种承认,这意味着,对复杂性与矛盾性的把握,本质上仍是当代诗歌的基本主题。

这种复杂性与矛盾性赋予诗歌巨大的异质性。动荡的、变化的、不可捉摸的现实被要求投射到文字的屏幕上。而细节,是唯一可以增加我们了解所谓现实的渠道吗?

2.时间主题

阿什伯利声称自己随着年龄的增长,慢慢发现自己更多地面对了诗歌中的时间主题。联想到自己很久以来已经这样:对时间这个有限度的通道、房间和容器,总会激起自身对于存在的恐惧。如此说来,我觉得,所谓的题材诗人可能是存在的。

当然,这些主题属于人类自身的基本主题,比如爱情,死亡,友谊,时间,伤害,战争,恐惧,等等。当我们这么划分的时候,我们不得不承认,我们写下的,或者已经思考和感受的,只是极少数而已。

3.实验艺术

纽约派的基本特征就是实验,不同气质不同类型的诗人聚集在纽约的都市背景下,但这么说来这种划分仍然模糊,唯一能让我们喜悦的就是一种艺术上持续的陌生化和诗歌里的令人吃惊,我觉得我们的诗歌,有必要需要如此的胆量、变化与自我开拓的勇气。

4.被控制的光线或空间

在地平线上,光线或空间是没有任何限定的,但当我们开始建筑时呢,所有的光线或空间就开始受到控制,不同的理念对它们的控制显然不同,最终的效果也不一样。语言也一样,灵感是光线进入的渠道,空间也是,随着我们所砌的语言的墙而升起,围合出我们需要的那种情调和氛围,如何选择,始终是一个诗人所必须面对的。

5.不确定

不确定是诗最迷人的地方,因此,任何开放、流动、通畅、模糊、不表达明确意义的东西都具有吸引力的——因为,就像死亡,长久以来它一直,值得探讨。

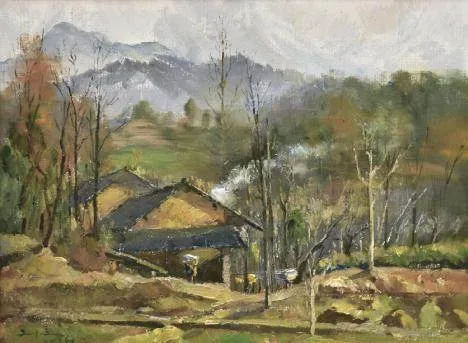

在诗歌中,重新探寻一种人与自然的关系

有几个现实的问题,导致我经常思考诗歌中人与自然的关系:

1.20世纪70年代石油危机之后,或者更远的自从工业革命以后,人与自然的关系就开始受到破坏,这些问题,在20世纪80年代以前的中国,表现得并不是特别明显。而从20世纪90年代开始,一段时间内缺乏对环境尊重的盲目与高速的经济发展,已经日益严重地损害到人与自然和谐共生的关系。

2.这种人与自然之间关系的恶化,也正在不断地损害我们的生活质量和对未来的信心,不可避免地,它自然也影响到我们的诗歌——以生活为写作基础,以自然、世界万物为歌颂对象的诗歌。

3.以前,我确实在诗歌中更乐于探讨诗歌和个人内在世界的关系,大概是因为,那个处于成长阶段的青年时代,属于一个人确立世界观、价值观的年代,它往往有很多的迷茫和困惑,对“自我”的探讨,往往就是尝试并寻找一种对迷茫和困惑的解答,这,导致了在诗歌中对个人内在世界的不断挖掘和研究。

4.并不是说我关注人与自然的关系,就意味着“自我”的退缩,我们所依赖并存在的“自然”,我觉得它可能是一个天地更为广大的“自我”。人和自然,应该是有一种对应的关系。

5.中国的传统诗歌,因为没有工业化这个问题的干扰,因此更关注人与自然的关系,对自然的赞美和吟唱,对自然的冥想,把自然作为一种元素引入到诗歌之中,由此形成人生的观照,是极其常见的主题,比如“采菊东篱下,悠然见南山”,比如“野渡无人舟自横”“窗含西岭千秋雪”,这种人与自然相处的例子实在太多了。

6.这种质朴的人与自然的关系,具有一种中国人生存意义上天人合一的美学观,也即一种生存哲学。这种人生哲学主要强调人与自然和谐共生的重要,强调自然对心灵的净化。

7.经常地,我会觉得自然对心灵具有一种疗伤和恢复的作用。城市生活的粗粝、多变与复杂,总会伤害到敏感的心灵。每次,当我在城市里生活久了,我总是会强烈地选择外出——不是逃避,而是寻求自然对人的一种恢复和提示,仿佛会有一种东西,重新灌输到我的生命里,在自然之中,我努力打开身体的所有感官,享受它,接受它。

8.我的朋友、诗人盘妙彬多年来一直身居梧州小城,写着很多与自然有关的诗歌。有一次我们在岳麓山上漫步,我问他,你看到眼前这些自然景象,会很快产生诗吗?他说,不会,一般会有选择,会有反馈和沉淀。我明白自然对于他,其实也是一个事物融合的过程,是诗发生的一个契机。

9.以前看过美国诗人斯奈德写的一首诗,大概是,他到山中,面对瀑布,大喊三声。我觉得非常好,那大喊的三声,似乎一直不停,在我的内心回荡……

10.当今中国,似乎从一种对“现代化”的渴望,跳进了全球化与资本主义所设下的快车道。快成为主题,但慢呢,慢在哪里?快是一种对物质的追求,慢是一种对生活的享受。快的前提,应该是以不破坏慢为基础,以不破坏人与自然的和谐为基础,否则,这种快就是一种愚蠢和毫无意义。在没有对生活的质朴理解之前,在没有对自然的尊重面前,这种快,我觉得一点意义都没有——想想今天我们面临的日益严重的生态问题吧,我们在诗歌中歌颂的自然,已经受到磨损。

11.突然理解了诗人柏桦对“慢”的渴望。“诗歌是一种慢”,我觉得是对的。用这种“慢”去对抗那该死的“快”,用一种重新观照人与自然关系的诗歌,去抵抗那些该死的城市化、工业化和利润化。今天我们探讨的自然的诗意,已经不是古代那种单纯的山山水水的回音,而是自然中受伤害的心灵的一种疗伤和恢复,是一种更广阔空间的对话。