红色家书映初心 革命精神薪火传

2024-08-22李宗远

九一八事变后,中国人民在白山黑水间奋起抵抗日本的侵略,这成为中国人民抗日战争的起点,同时揭开了世界反法西斯战争的序幕。中国共产党发挥中华民族解放先锋队的作用,团结带领东北人民积极开展反侵略斗争。九一八事变次日,中共满洲省委迅速作出反应,发表《中共满洲省委为日本帝国主义武装占领满洲宣言》,旗帜鲜明地高举抗战的大旗,东北党组织领导东北人民迅速投入到反日斗争中。

九一八事变后不久,中共中央和中共满洲省委先后派出200多名党员、团员到各地义勇军部队工作,动员大批青年学生、知识分子参加义勇军,投入武装抗击日本侵略的斗争中。此后,中共中央又派出杨靖宇、周保中、赵尚志、李兆麟、冯仲云、赵一曼等许多优秀干部到东北各地,加强党对东北人民抗日的领导力量。经过艰苦不懈的努力,到1933年初,中国共产党直接领导的巴彦、南满、海龙、东满、宁安、汤原、海伦等抗日游击队相继成立。党领导的这些抗日队伍逐渐成为东北的主要抗日武装力量,东北抗日斗争出现了崭新局面。

从1933年9月开始,党领导的东北抗日游击队相继改编为东北人民革命军。1936年2月,东北人民革命军和党领导或影响的各抗日游击队相继改编为东北抗日联军。截至1937年7月,东北抗日联军已编成10个军、1个独立师,共3万余人,在南起长白山,北抵小兴安岭,东起乌苏里江,西至辽河东岸的广大地区,开展游击战争,同日伪军进行大小几千次战斗,粉碎敌人一次又一次“讨伐”。他们的英勇斗争,有力打击了日本在中国的殖民统治,牵制了大量日军,支援和鼓舞了全国抗日救亡运动。

1938年起,日本侵略者向东北大量增兵,对东北抗日联军展开高密度、大规模的军事进攻。东北抗联的斗争开始进入极端艰苦的阶段,东北抗联将士经常与数倍甚至数十倍的敌人周旋苦斗,许多优秀指挥员英勇战死,为国捐躯。1940年春,东北抗联各军在与日军的战斗中遭到严重挫折。原有的抗日游击根据地大都被破坏,部队从原来的3万余人减少到不足2000人。在极端困难的情况下,东北抗联除一部分队伍继续在北满地区和饶河一带坚持斗争外,其他部队向中苏边境集结,合编为东北抗日联军教导旅,在苏联红军的帮助下,一面整训,一面不断派小分队进入东北开展游击战,直至抗日战争结束。

天下艰难际,时势造英雄。在14年反抗日本军国主义侵略的艰苦岁月中,中国共产党团结带领东北人民,为国家生存而战、为民族独立而战、为人类正义而战,以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以前仆后继赴国难,凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志,谱写了感天动地、气壮山河的壮丽史诗,涌现出杨靖宇、李兆麟、赵尚志、赵一曼、魏拯民等一批抗日英烈和东北抗联八位女战士等众多英雄群体,形成了以“忠诚于党的坚定信念,勇赴国难的民族大义,血战到底的英雄气概”为核心内涵的东北抗联精神。

习近平总书记强调,“要把抗联的历史发掘好、研究好、宣传好。”“东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神、铁人精神激励了几代人。今天,我们仍然要用这些精神来教育广大党员、干部,引导他们发扬优良传统,在全社会带头弘扬新风正气。”“大力弘扬东北抗联精神、大庆精神(铁人精神)、北大荒精神,引领党员、干部树立正确的政绩观,激发干事创业热情。”东北抗联精神是中华民族伟大抗战精神的体现,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,是中华民族宝贵的精神财富。

“烽火连三月,家书抵万金。”《东北红色家书》精选赵一曼、魏拯民、周保中、苗可秀等东北抗联将士写给父母、妻子或丈夫、子女、老师和同学等的书信,通过亲历者的视角再现了东北人民抗日斗争的壮阔历程,还原了许多真实鲜活的历史细节,揭示了东北抗联精神的丰富内涵,展示了东北抗联将士生动立体的光辉形象。这一封封战地家书,仿佛把我们带回到那个战火纷飞的年代,让我们真切感受到东北抗联将士的热血与忠诚、无畏与坚强、情怀与担当。

在艰苦的抗日战争环境下,这些战地家书没有华丽的辞藻,没有刻意的构思,那么朴实、坦诚,是最真实的情感和言语的流露,满溢着英雄将士的真情深意:大可言及严峻的战争形势、正义和军人的天职,小可聊及个人涵养、敬老育人等琐事。平凡家书,可见志士高标;儿女情长,更显英雄气壮!

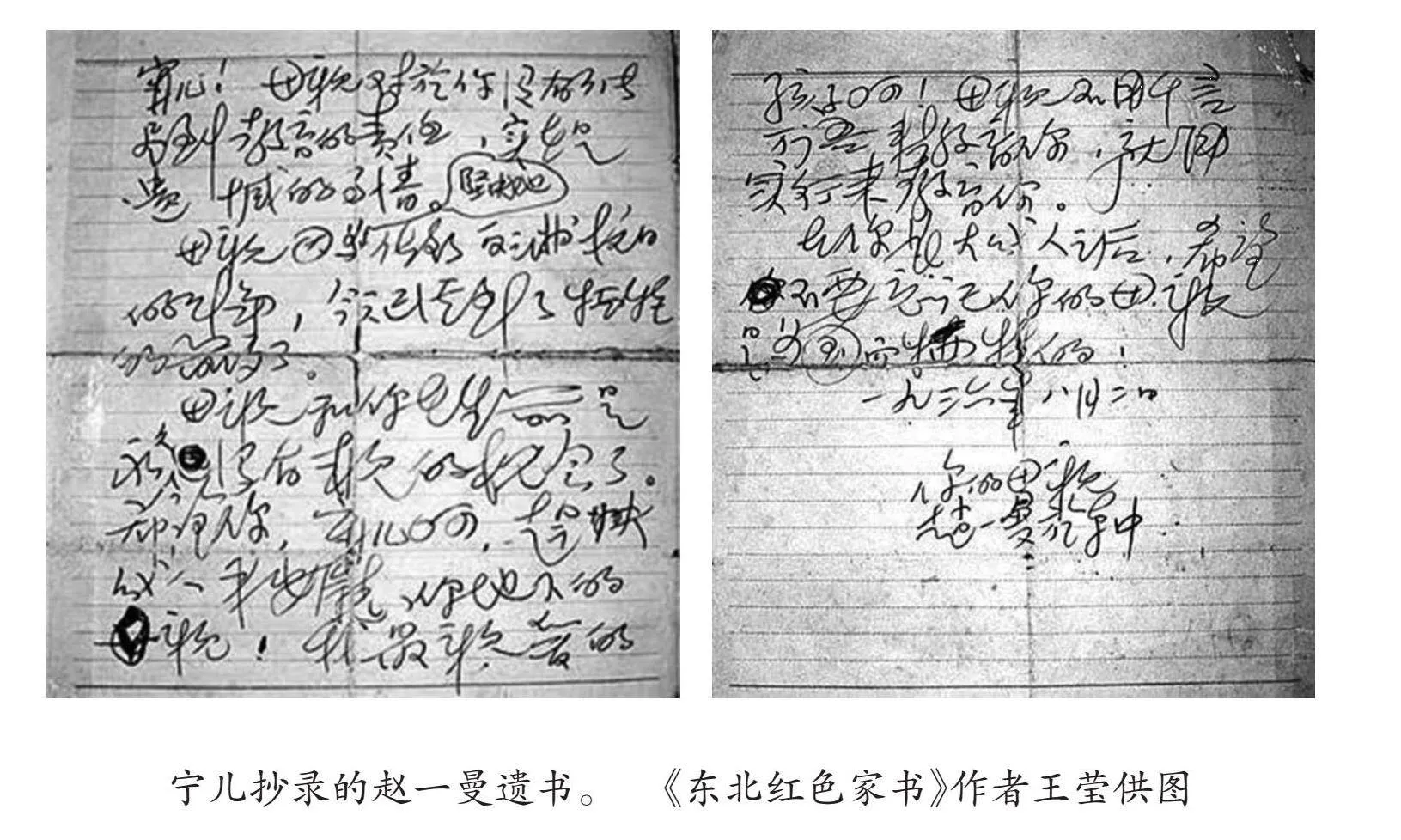

红色家书,纸短情长。这些家书表达了东北抗联将士对家人的无限牵挂和思念之情。1934年,离家4年的魏拯民给家人写信,表示“自1931年5月离家,至今已四年有余,甚念!离家时,吾儿宏伦才三十个月,吾妻张氏体弱多病,不知他们母子近况如何?”感伤“自古忠孝,很难两全”。赵一曼在给宁儿的信中表示:“母亲对于你没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。”“母亲和你在生前是永远没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。”

家书蕴含着东北抗联将士对家人、挚友的深情期望。赵一曼烈士在信中勉励儿子:“在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”“母亲死后,我的孩子要替代母亲继续斗争,自己壮大成人,来安慰九泉之下的母亲!”东北义勇军将领孙铭武牺牲前给儿子写信,“父今为国而死,吾子必继父志,为国努力。不准为非作歹,不准为匪流寇,父纵死九泉亦瞑目矣”。苗可秀在狱中给同学写信,勉励同学“弟等思想要正确,精神要伟大,不要忘了我们要作新中国的主人,要作重整山河的圣手”。

家书彰显了东北抗联将士对革命的忠诚信仰和乐观精神。苗可秀在狱中写给老师王卓然的信中表示:“生自入狱以来,心地坦然之至,此境殊不易做到。生不知由何得来也。古语谓‘慷慨就死易,从容赴义难’,自生观之,两皆易耳。”1940年东北抗日联军发展陷入严重困难之际,周保中给妻子写信,信中分析了世界革命和中国人民抗日斗争的形势,表明自身的革命信心:“我们真可以说是虽败犹荣,何况日贼已成强弩之末,我们民族解放战争获取最后胜利的前途已经日益显明呢!”王一知也在回国后致信周保中,认为“在世界、中国以及东北,已转变成一种新的严重的革命形势,并且是已有革命胜利的形势”,“目前最主要的就是要坚持抗战,保存实力,培养干部,巩固群众连(联)系。以便在重大局面下,进行更有效利(力)的斗争”。

家书展现了东北抗联将士不畏牺牲的英雄气概。身陷囹圄的苗可秀写道:“须知牺牲是兑换希望的一种东西,我们既然有希望,便不能不有牺牲。不过我们的希望,务须正大而已。”希望自己死后友人“在西山购一卧牛之地,为余营一衣冠冢,竖一短碣,正面刻苗可秀之墓,背面刻述之今事。墓旁植梨树四五株,小亭一间,每有休假,弟等千万要到此一游,每到此处要三呼老苗,我之孤魂可以不寂寞也。山吟水啸,鸟声虫声,皆视为余歌余语,余泣余诉为矣(泣系为国事而泣,非为私人泣也,要住(注)意此点)”。

家书凝结着东北抗联将士深沉的爱国情感。冯仲云在抗战胜利后致信阔别12年的妻子,回忆自己参与东北抗战的细节:“我曾经身经百战,血染战袍;我曾经弹尽粮绝,挨过长期的饥饿,用草根、树皮、马皮等充饥;我曾经在塞外零下四十度的朔风中露天度过漫长的冬夜;我曾经身负重伤,曾经在枪林弹雨、血肉横飞中冲杀,艰苦卓绝奋斗,矢志忠贞祖国和人民。”孙铭武嘱托自己的儿子:“关于父之体骨,倘能回籍,暂不入土,必俟国土收复,民众免遭灾难时,再为安葬。”

红色血脉流淌不息,革命精神代代传承。《东北红色家书》精选东北抗联烈士的家属写给烈士的家书10封。2019年,杨靖宇的孙子马继民写信给自己的爷爷:“您虽远去,精神永恒!我们家中的每一个人,心里都有一个信条:您是我们的骄傲,但绝不是我们可以依赖的资本!‘严要求、重责任、懂知足’这9个字成了马家代代相传的家风家训,‘在平凡中严要求,在平淡中懂知足’。”一句句感人肺腑的话语、一封封饱含深情的家书,跨越时空的对话、震撼心灵的交流,是对先烈的怀念和敬仰,更是对伟大精神的继承和弘扬。

习近平总书记指出:“吉林有着光荣的革命历史。九一八事变发生后,东北人民率先举起抗日旗帜,在极端艰苦的条件下浴血奋战,谱写了爱国主义的英雄壮歌。吉林是这一战场的重要组成部分,杨靖宇等抗日联军英烈就牺牲在这里。在解放战争战略决战和抗美援朝战争中,吉林人民为胜利作出了巨大贡献。”“要把这些红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的生动教材,组织广大党员、干部深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,教育引导广大党员、干部永葆初心、永担使命,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,矢志不渝为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”

一封封红色家书,流传着红色基因,流淌着红色血脉,凝结着革命精神,跨越历史的长河,让我们感受到革命战争年代英雄儿女的忠诚信仰、顽强斗志、乐观精神和深切的家国情怀,激励着我们珍惜来之不易的红色江山,发扬革命传统,增强斗争精神,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴不懈奋斗。

(作者:中国共产党历史展览馆副馆长)

责任编辑/高嘉潞