新时代高校教材思政建设的质量评价方法探究

2024-08-15赵晓艳苏克治吴树罡

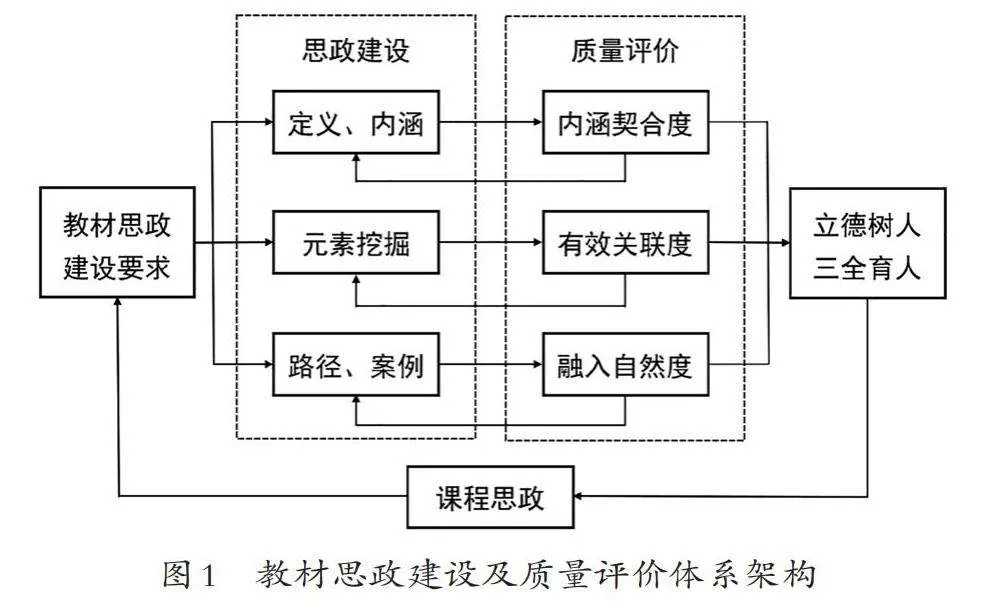

[摘要]文章从教材出版视角出发,结合当前教材思政体系架构已初具雏形但是缺少系统评价机制的现状,系统地分析当前教材思政建设相关的内涵契合度、元素有效关联度、融入自然度等指标及其体系范畴。具体来说,文章探讨了教材建设在思政内容价值取向、挖掘深度和时代特性三个方面的充分表达方式,知识点与思政元素的匹配程度和关联度衡量指标体系,以及自然融入方法、自然融入呈现形式、自然融入评价标准,为教材思政建设质量评价提供参考依据。

[关键词]课程思政;教材出版;质量评价;思政融入

一、教材思政建设的背景和意义

在中国特色社会主义新时代背景下,课程思政建设成为高校实现立德树人根本任务的主要实施途径。教材作为高校思政教育的重要载体,其质量直接关系思政教育的效果和人才培养的质量。习近平总书记强调,用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、建设教育强国作出新的更大贡献。教材是育人的重要知识载体,高质量的教材出版也是落实立德树人根本任务关键的一环[1]。因此,文章探究新时代高校教材思政建设的质量评价方法,不仅是对高等教育质量保障体系的完善,更是对新时代思政教育要求的积极回应。

教材思政建设指教材编写者在教材编写过程中将思政教育内容有机地融入各学科知识体系中,实现知识传授与价值引领的有机结合的过程。在新时代背景下,教材思政建设不仅要求教材内容具有科学性和思想性,还要注重体现中国特色社会主义理论和实践成果,反映党和国家在各个领域的新发展、新成就。从教材思政概念的提出、研讨到推广,诸多学者和教师已经对教材思政建设内容和路径进行了广泛探索。然而,当前教材思政建设尚处于自由发展的“拓荒期”,教材思政建设质量方面仍存在一些不足[2]。例如,部分教材编写者对思政内涵理解存在误区,未能明确哪些内容属于思政元素、如何凝练思政元素,在教材中融入思政元素流于表面或融入方式太直接、太生硬等。

文章通过构建科学、合理的质量评价方法,可以更加准确地评估高校教材在思政教育方面的表现,从而指导教材编写者、使用者以及管理者优化教材内容、改进教学方法,进一步提高思政教育的针对性和实效性。同时,这也有助于推动新时代高等教育的高质量发展,为培养德智体美劳全面发展的新型拔尖人才提供有力支撑。当前,教材编写者亟须进一步完善教材建设管理机制,探索构建一套新的教材思政建设质量考核评价体系,以更好地服务高质量的新时代高校教材出版和实现德才兼备的人才培养目标。具体来说,文章基于现有教材思政建设经验,构建了新时代高校教材思政建设的质量评价体系(如图1所示)。

二、教材思政内涵的契合度评价

教材思政是我国教育在落实立德树人根本任务过程中践行社会主义核心价值观的具体体现。教材思政建设最根本的要求是能够准确反映教材思政的基本内涵。由此,教材思政内涵的契合度可以在三方面体现,即思政内容的价值取向、挖掘深度和时代特性。

(一)思政内容的价值取向

针对教材思政内容的价值取向,我们主要分析教材思政内容是否体现了正确的世界观、人生观和价值观,是否有利于培养学生的爱国情怀、社会责任感和创新精神。教材编写者可围绕政治认同、职业品质、家国情怀、法治意识、理想追求、文化素养、道德修养和科学素质等八个类别来重点优化教材思政内容,从而帮助教师系统地开展中国特色社会主义教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育。需要注意的是,教材思政建设并不是简单地植入中国元素。为有效拓展教材思政的广度,教材编写者需要整合世界各国先进资源,规划建设开放、包容的教材建设体系,并建立多元的教材思政资源案例库,健全出版保障系统,进而全方位拓宽教材思政内容辐射面,形成教材思政元素规模化发展格局。

(二)思政内容的挖掘深度

当前,教材思政资源尚处于初始探索和积累阶段,质量参差不齐[3]。成功的教材思政建设必然离不开优秀教师、编辑和行业专家等主体的共同参与。从教材思政建设角度来看,如何组织教材编写者“深耕”思政元素仍是教材思政建设的关键。在此过程中,编辑主要负责明晰教材出版基本规范,包括融入新时代立德树人的基本元素,以及执行图书出版的“三审三校”制度,对思政内容进行严格把关;教材出版单位主要负责牵头组织教师共同参与思政育人题材库建设,遴选有深度、高质量以及具有典型教育意义、价值塑造特点的优秀思政元素。此外,教材思政建设不应局限于某一类教材,而应与“学科思政”或“专业思政”相结合。在更广泛的“学科思政”和“专业思政”视角下,教材编写者应统筹规划构建一套“由浅入深、由点到面”的教材思政元素体系。这能够形成协同效应,确保思政教育与新时代同向同行、同频共振,从而形成全员、全程、全方位的“三全育人”大格局。

(三)思政内容的时代特性

在不同时代、不同地域背景下,人们的思想观念和文化属性存在一定的差异。教材思政建设就是在当前复杂的国际政治背景下被提出的。面对外部冲击给我国和平发展带来的挑战,高校培养具有坚定政治信念、家国情怀的新时代社会主义建设人才具有至关重要的意义。在当前国际局势中,我国正面临科技竞争等多方面的挑战,这是中华民族伟大复兴与世界百年未有之大变局的历史交汇点。这迫切需要高校思考下一代年轻人的思政教育方式,即如何避免学生受到享乐主义、拜金主义的腐化影响,如何增强学生的民族自豪感,如何培养年轻人强国富民的使命感和担当精神等。基于此,教材思政内容建设也要做到与时俱进,及时反映新时代的发展要求和社会现实,确保教材内容的时效性和前瞻性。

三、教材思政元素的有效关联度评价

(一)知识点与思政元素的匹配

在新时代高校教材思政建设中,知识点与思政元素的融合显得尤为重要。这种融合方式不仅确保了思政教育在学科领域的广泛深入,更成为培育学生综合素养及牢固树立社会主义核心价值观的核心途径。然而,当前教材思政建设存在对思政元素的理解和挖掘不足等问题,导致出现“部分教材思政资源重复”“教材专业知识与思政内容关联度不高”等现象。对一般大学通识课程教材,由于与其匹配的思政元素较为广泛,教材编写者面临的工作是重点梳理而非挖掘其中丰富的思政元素。这类教材的主题可以聚焦提高思想道德修养、科学精神、人文素养、宪法法治意识、国家安全意识等方面[4]。例如:体育类教材思政建设能够帮助学生在体育锻炼中健全人格、锤炼意志,激发学生提升身体素质的意识;美育类教材思政建设能够提升审美素养、温润心灵,激发学生的创新活力。教材编写者对教材思政元素的挖掘并非凭空捏造或生拉硬扯的,而是从专业教材内容中延伸出来的。因此,教材思政建设不是简单地堆砌素材,而是要科学、合理地拓展教材知识的广度、深度。教材思政建设是对原有教材知识体系的升级与重塑,有助于教材知识体系与当前社会需求建立起联结桥梁,提升教材内容的时代性。

(二)关联度衡量指标体系

为了科学、客观地评价教材思政元素的有效关联度,教材编写者需要构建一套完善的关联度衡量指标体系。这一体系可以涵盖以下几个方面。第一,内容的融合性。教材编写者主要评估教材内容中知识点与思政元素结合的紧密程度,判断其是否能够做到自然而然的融合,而非简单叠加。第二,逻辑的一致性。教材编写者主要考察教材内容在逻辑上是否连贯,知识点与思政元素之间是否存在内在的逻辑联系。第三,方法的创新性。教材编写者主要评价教材在教学方法上是否具有创新性,是否能够引导学生主动探索知识点背后的思政价值。第四,效果的显著性。教材编写者主要关注学生使用教材后,在知识掌握和价值观塑造方面是否取得了显著的成效。

四、教材思政融入的自然度评价

自然融入指思政元素在教材中的呈现方式应与教材内容本身一样流畅、和谐,而非突兀或生硬。这种融入不只是简单地插入或附加,而是与教材内容深度融合,共同构成教材的整体结构。教材专业知识融入思政元素一定要做到自然而然、水到渠成,二者应是相互渗透和包含的,从而达到“春风化雨、润物无声”的育人效果。

(一)自然融入方法分析

教材思政建设应尽力做到知识、能力传授与价值观塑造相统一,避免出现彼此割裂的“两张皮”现象。思政融入不是在传统教材中生硬地添加思政内容,而要做到知识的相互配合、相互贯通。教材思政融入方法是有规律可循的,正确的思路更有助于实现思政内容与教材专业知识的高度融合。具体体现在以下几个方面。

第一,“紧密围绕专业教材知识主线,确保思政需求从专业知识中来。”思政元素是教材专业知识的外延,其知识架构主线源自教材原有的专业知识体系[5]。因此,教材思政内容建设需要契合专业知识体系的内在需求,融入适当的思政元素加以强化,避免为思政而思政的现象。第二,遵循“知、情、意、信、行”相统一的认知规律,教材思政建设要更注重情感教育[6]。教材编写者要引导学生多思考专业知识背后的思想和价值观,让理论活起来、让事实有温度。第三,教材思政建设要与新型教学方法相结合。思政元素不能零散地游离于知识体系之外,教材编写者要使思政元素自然地融入启发式、案例式、情境式等多种教学形式中,用丰富的思政元素提升丰富教学效果。第四,为避免过于抽象化,教材思政建设应用具体的思政元素来丰富和深化教材专业知识内容。例如,机械类或建筑类专业教材可以将“我国港珠澳大桥自主设计和建设历程”作为具体素材,宣扬工匠精神,引导学生刻苦钻研技术、巧妙创新工具、树立爱岗敬业和精益求精的精神。

(二)自然融入呈现形式

随着纸质教材、数字教材等各种新形态教材的发展,教材思政资源本身也拓展了多样化的呈现形式。教材思政资源可以是图片、动画、数字模型,以更加直观和易于接受的形式自然引领学生塑造价值观;可以是新闻短视频、纪录片,便于与国家时政、文化、科技前沿资讯进行生动结合,用于引入专业知识点;可以是典型人物事迹介绍,用于拓展专业知识背景;可以是行业标准、职业或岗位规范,用于明晰专业知识在我国应用和发展遵循的准则。教材编写者通过充分应用现代化教育技术手段,使得课程思政教学资源呈现立体化和多样化发展态势,从而提升了专业知识领域教材思政建设的丰富程度,避免了教材思政内容的同质化现象。值得一提的是,思政元素可以在教材不同部分呈现。教材编写者在章节的前言引导部分引入思政内容,旨在激发学生的学习兴趣,避免引言内容抽象难懂;在正文内容通过多种形式引入思政内容,旨在避免思政内容与知识内容脱节。例如:教材编写者将思政元素作为项目或任务情境,使思政元素成为知识点的背景;以案例、拓展阅读等栏目方式进行呈现,潜移默化地结合知识内容,将思政元素融入知识传授和能力培养的过程中。

(三)自然融入评价标准

为了客观评价教材思政融入的自然度,教材编写者需要建立一套科学的评价体系。这套体系应包括以下几个方面。第一,内容的融合度。教材编写者主要评价思政内容与学科知识是否相互融合、相互补充,共同构成一个有机整体。教材编写者不能将思政内容简单地设置为附加部分,而要通过路径的设计,将其巧妙地融入学科知识的讲解中,使学生在学习学科知识的同时能够自然地接受和理解思政内容。第二,表达的流畅性。教材编写者主要评价思政内容的语言表达是否通顺、简洁以及符合学生的阅读习惯。思政内容与学科知识结合应自然Dij11vCPnHPrDzRPnI/lJ+u+sVpUdd2esPhp4q943Jw=贴切,整本教材的语言风格要统一,符合学科特点,使思政内容真正入脑、入心。第三,逻辑的连贯性。教材编写者主要评价教材中思政建设路径的设计是否符合学生的认知规律,从简单到复杂、从具体到抽象,逐步引导学生深入思考和探究。同时,教材编写者还综合考虑思政元素的呈现路径是否遵循一定的逻辑顺序,是否能够使学生形成系统的认知。第四,学生的接受度。教材编写者主要评价教材中思政建设路径的设计是否贴近学生的生活实际,是否能够激发学生的共鸣和兴趣。思政内容要能正确引导学生的价值观、道德观塑造,并且要具有代表性、时代性,能够激发学生的学习兴趣和探究欲望,使学生能够更加积极地参与到学习中来。

五、结语

文章在当前课程思政元素挖掘和实现路径已初步成型的基础上,以教材出版的视角探究了教材思政建设的质量评价方法,并从思政内容的价值取向、挖掘深度和时代特性三方面分析了教材思政内涵的契合度问题;强调不同专业类教材要与其思政元素相匹配,提升二者之间的关联度;从思政融入的有效方法、多样化呈现形式和完善的评价标准三个方面阐述了教材思政自然融入的要求。教材思政建设正处于蓬勃发展时期,日益健全和优化的教材思政建设与评价方法必将助力新时代中国特色精品教材的品质提升。

[参考文献]

[1]张晨霞.高校课程思政建设的理论价值和实践路径分析:以燕山大学为例[D].秦皇岛:燕山大学,2022.

[2]陆道坤.新时代课程思政的研究进展、难点焦点及未来走向[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022(03):43-58.

[3]叶静.高校课程思政特色数字化教材出版实策研究[J].中国出版,2023(21):56-60.

[4]向明友.顺应新形势,推动大学英语课程体系建设:《大学英语教学指南》课程设置评注[J].外语界,2020(04):28-34.

[5]王友富.“课程思政”论域下“教材思政”演进逻辑与建构策略[J].出版科学,2022(05):25-32.

[6]唐检云,卢瑞琳.课程思政理念下教材建设再思考[J].中国出版,2023(03):55-58.