追寻青岛红色的起点

2024-08-10陆安

作为避暑胜地,青岛极受四面八方游客的青睐,夏季的青岛,迎来了一年中最为热闹的时光。

山清水秀,海天一色,浪花翻滚,潮涨潮落,海风吹拂,清新怡人,一座青青之岛的风采与魅力尽显无遗。青青的岛,青春的岛,从1891年建置算起,不过133年的历史,对于一座城市来讲,这实在算不上悠久绵长,与那些动辄几百年甚至几千年的古老城市相比,青岛正年轻,堪称城市序列中的后起之秀。区位优势,机缘巧合,文化积淀,钟灵毓秀,多种因素集于一身所激发出来的能量是无穷的,穿透133年的岁月,让曾经名不见经传的小渔村一跃成为当下繁荣昌盛的大都市。

凝望这座青春之岛的成长履历,不难发现,在它蹒跚学步不久,就与在中华大地上奔涌不息的红色潮流迎面相遇,冥冥之中,就让它拥有了与生俱来的红色基因与红色血脉。今天的中国,每逢7月,各地都会掀起形式多样的纪念“七一”、重温党史、不忘初心、牢记使命的党史学习教育热潮。2024年,正值《党史学习教育工作条例》颁布和全党开展党纪学习教育的关键时刻,“七一”便被赋予了别样的内涵,更多了一层深刻的含义。

之于青岛,1923年那个炎热的夏季,注定会被历史所铭记。因为从那时起,这座城市拥有了自己的中流砥柱——中国共产党青岛地方组织。彼时,距离青岛建置不过才32年的时间。刚过而立之年、正值青春年华的青岛,从此就开启了中国共产党所领导的革命、建设、改革一脉相承连绵不绝的红色历史,踏上了义无反顾、激流勇进、砥砺奋进、永不懈怠的伟大征程。

都说建筑是凝固的音乐,其实,建筑更是凝固的历史。如果说133年的青岛城市历史,现在可以找到太平路上的天后宫、中山路顶端的栈桥、沂水路上的原德国设在青岛的胶澳总督府大楼等不胜枚举的老建筑作为见证的话,那么,101年的中共青岛地方党组织的历史,当下唯有海岸路上的中共青岛党史纪念馆可以成为最具典型意义的参照了,当年,正是在这个身处闹市区和工业区并不起眼的院落之中,中共青岛地方党组织诞生了。

红船是这样从青岛起航的

如果说中国共产党是一艘栉风沐雨、破浪远航的巨船的话,其酝酿在北京,因为那儿发生了五四运动,其建造在上海,因为中共一大在那儿召开,其启航在浙江嘉兴南湖,因为中共一大在那儿闭幕。中国共产党的诞生,预示着一个开天辟地、焕然一新的时代大幕徐徐拉开了。

青岛何其荣幸!与中国共产党这艘巨船一路相随,成了在这艘巨船引领之下劈波斩浪、勇往直前的“中华民族命运共同体”中不可分割的一个有机组成部分。1919年“五四运动”因青岛而起,1921年中共一大又与青岛存在着千丝万缕的联系。从1921年到1949年,中国共产党领导的28年的革命斗争中,青岛总是勇立潮头,书写着独属于自己的精彩华章。当1949年10月1日下午3时许,天安门广场上,开国大典的隆隆礼炮响起之时,那清晰的28声炮响,是否会让人们想起青岛在这其中所扮演的角色和应有的沉甸甸的分量呢?

也曾有过一声炮响,震撼了中国,更震撼了世界,那就是1917年11月7日从遥远的俄国传来的。“十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义”,这句话,想必人们已经耳熟能详。十月革命后,列宁和共产国际积极帮助中国革命者创建共产党。1920年4月,一个神秘人物风尘仆仆从莫斯科穿越广袤的西伯利亚奔赴陌生而战乱不已的中国,他就是维经斯基(中文名字为吴廷康)。来到中国之后,见到了赫赫有名的陈独秀和李大钊,为最终实现“南陈北李,相约建党”的历史佳话做出了巨大的贡献。谁也不会想到,维经斯基带来的中文翻译竟然是一个青岛人!准确地说,是今日青岛所辖的平度人,名叫杨明斋(又名杨好德)。

杨明斋对中国革命的贡献,不仅仅是一个翻译这么简单,他作为维经斯基的翻译和助手,奔波于北京、上海、济南等地,在“南陈北李”之间牵线搭桥,参与筹建上海马克思主义研究会和中国共产党发起组、上海社会主义青年团,担任外国语学社的社长。正是这个外国语学社,选送了刘少奇、任弼时、萧劲光等学员赴莫斯科东方大学等学校学习。周恩来曾高度评价他是“忠厚长者”。1938年,苏联肃反扩大化时,他含冤被杀,时年51岁。

从平度,还走出了一位名垂青史的烈士,他就是刘谦初。1929年,南京国民政府刚刚从北洋军阀手中接管青岛,在中共青岛地方党组织的领导之下,青岛的日本纱厂再次发生罢工,时任中共山东省委书记兼宣传部长的刘谦初,到青岛指导罢工,最后在济南被捕,1931年4月5日,在济南纬八路侯家大院刑场壮烈就义。后来,其妻张文秋到了延安,再后来,他们的女儿刘思齐嫁给了毛岸英。张文秋改嫁给后来也牺牲了的革命者陈振亚之后生了第二个女儿邵华,邵华嫁给了毛岸青。张文秋被毛泽东称之为“亲上加亲”的亲家。

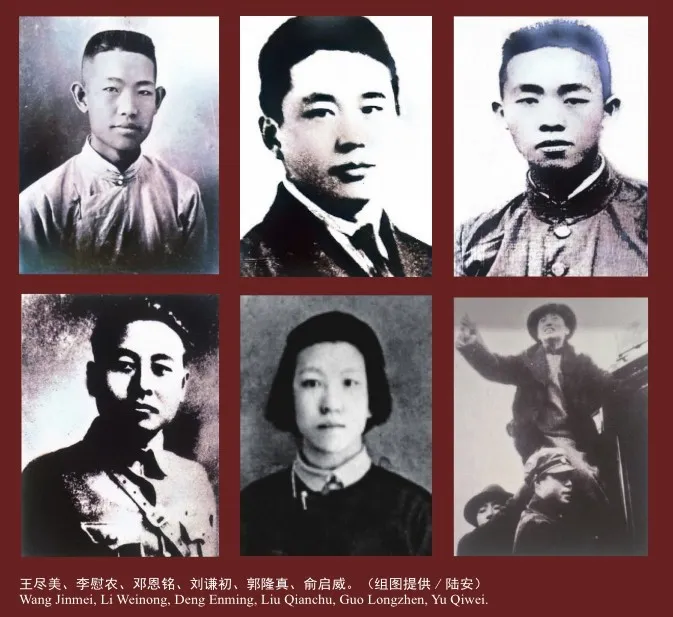

在1931年4月5日那个腥风血雨的日子里,倒在血泊中的可不仅仅只有刘谦初一个人,总共有22位烈士殉难,史称“济南四五烈士”。其中,还有中共一大代表、中共青岛地方党组织的第一任领导人邓恩铭,以及在青岛从事革命工作被捕的、周恩来在天津时“觉悟社”的战友、曾经赴法勤工俭学的女共产党员郭隆真。这些革命先烈中的好几位与青岛息息相关,均为中国共产党早期创建和发展史上的杰出代表,见证了一段筚路蓝缕、慷慨激昂的难忘岁月。

藏在老建筑中的历史烟云

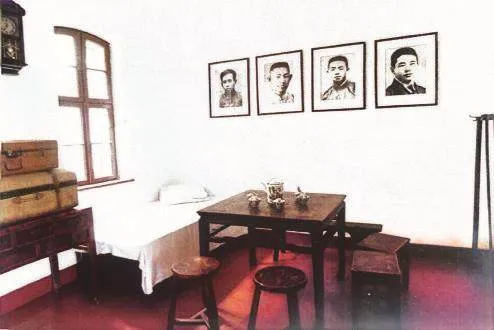

海岸路18号,青岛最有名的红色地标之一,大隐隐于市,一直默默地矗立在烟火气十足的城市角落里,在一段相当长的时间内,尤其是新中国成立之前白色恐怖严重的岁月中,并不为人所知。这个院落及其中的房屋,建于1904年,起初是胶济铁路四方机车厂的职工宿舍,俗称“西公司”,是青岛城市早期工业化的产物。中共青岛地方党组织在这里诞生绝非偶然,是马克思主义与青岛工人运动紧密结合的缩影,毕竟中国共产党是以马克思主义为指导的无产阶级革命政党。历史的烟云与市井的烟火重叠和交融于海岸路18号的老建筑之中,折射出马克思主义与中国革命具体实践相结合的独特意蕴。

1923年8月,中共青岛组成立。作为青岛第一个中共地方组织,当时只有3名党员,邓恩铭为书记,王象午分管组织,延伯真分管宣传。王象午作为共产党员最先来到青岛,先是在当时的胶澳商埠督办公署工程课任职,后调入四方机车厂工作,海岸路18号就是他的住处。延伯真则是在青岛本土发展的第一个共产党员,时任青岛国民小学教师。

邓恩铭,来自贵州省荔波县的大山深处,水族,在济南的山东省立第一中学读书期间,与在济南的山东省立第一师范学校读书的王尽美志同道合,携手建立了山东省早期共产党组织,并一起出席了中共一大。中共一大之后,邓恩铭来到青岛,随即成为青岛中共地方党组织的第一任领导人。1924年,中共青岛组发展成为中共青岛独立组。1925年,进一步壮大成为中共青岛支部,邓恩铭一直担任书记。此时此刻,青岛正式党员13人、预备党员11人。

在邓恩铭之后,王尽美也来到青岛指导革命运动。1925年,在中国共产党的领导下,青岛工人运动蓬勃兴起,发生了日本纱厂工人3次总同盟罢工。日本资本家与当时统治青岛的北洋军阀势力相互勾结,5月4日逮捕了邓恩铭,随后将其驱逐出青岛,5月29日血腥镇压罢工工人,制造了“青岛惨案”,第二天上海就发生了“五卅惨案”,由此合称为“青沪惨案”,青岛的革命斗争顿时成为“五卅运动”的一个重要组成部分。

邓恩铭离开后,刚刚赴法勤工俭学归国的李慰农来到青岛,组织成立中共四方支部并任书记,继续领导革命斗争。就在“青岛惨案”发生前,时任全国总工会副委员长刘少奇来到青岛,在海岸路18号召开会议,听取了李慰农等的汇报,提醒大家警惕敌人的疯狂反扑。刘少奇离开不久,军阀就在青岛大开杀戒,不仅制造了“青岛惨案”,而且公然于7月29日在团岛刑场杀害了李慰农和《青岛公民报》主笔胡信之。李慰农是在青岛最早牺牲的共产党员。他牺牲的消息传到上海时,恰逢中共中央执委扩大会议正在此地举行,时任总书记陈独秀提议暂停会议,为烈士致哀,并号召全党同志学习烈士的事迹。

8月19日,为革命呕心沥血、操劳过度的王尽美在青岛病院(今青医附院)溘然长逝,成为第一个与世长辞的中共一大代表。6年之后,他的亲密战友邓恩铭在济南壮烈牺牲,成为“济南四五烈士”之一。与他同时牺牲的除了刘谦初之外,还有一位女中豪杰、时任中共山东省委妇委书记的郭隆真。郭隆真在青岛被捕,在济南英勇就义。

北洋军阀统治崩溃之后,1929年4月,南京国民政府接管了青岛。中共青岛地方党组织继续不屈不挠地领导革命斗争,工人运动、学生运动、左翼文化运动风起云涌。日本纱厂工人再次举行罢工,8月中共中央派陈潭秋前来青岛,指导青岛的革命斗争。陈潭秋的到来,标志着又一位中共一大代表在青岛留下了足迹。后来,1943年陈潭秋在新疆牺牲。

1930年国立青岛大学成立,学生运动蓬勃兴起,与左翼文化运动交相辉映,为青岛的革命斗争增添了新的亮点。1931年九一八事变,14年抗战开始。1932年,国立青岛大学被国立山东大学所取代,这所学校的党组织在俞启威等的领导之下,有力地推动了青岛的抗日救亡运动。在青岛沦陷的险恶形势之下,中共地下党组织不畏艰险,深入敌后,在青岛建立秘密联络站,甚至在1942年成功地发展日籍火车司机滕九光夫入党,使之成为青岛市区唯一的日籍中共党员,与敌人展开了卓有成效的斗争。1945年抗战胜利之后,中共地下党组织在青岛继续发展壮大,积极配合解放战争,发动了护厂、护校、护城、搜集情报、策动起义等活动,为1949年6月2日青岛解放做出了不可磨灭的贡献。

今年,迎来了青岛解放75周年,即将迎来新中国成立75周年。刀光剑影、炮火硝烟早已远去,浴火重生、走向辉煌的新中国和新青岛早已屹立在世界的东方。当人们回望那个令人难忘的1949年的时候,耳畔一定会浮现出开国大典上那28响礼炮声,那寓意着中国共产党领导人民28年浴血奋斗的礼炮声,宛若一道永不消逝的荣光,辉映着奔向新征程的神州大地。荣光中,分明就有我们脚下这片红色沃土的影子。

(本文作者系青岛市教育科学研究院二级教授,享受国务院政府特殊津贴专家,系首批享受山东省政府特殊津贴专家)

Remembering: The Liberation of Qingdao on June 2, 1949

For Qingdao, “June 2” is a symbolic date engraved in the city’s history and fabric, marking the pivotal moment when it emerged from darkness into light. It signifies the city’s rebirth and triumphant progress. Qingdao, with its red-tiled roofs, lush greenery, and blue seas and skies, cannot forget its tumultuous past and the heroes who paved the way. Facing the sea and thriving because of it, Qingdao continues its relentless pursuit of excellence and progress. The path of Qingdao’s development stretches further and wider, yet no matter how far it goes, the deep“June 2” sentiment remains inseparable. Staying true to our original aspirations is the unwavering truth that ensures lasting success. The “June 2” sentiment in Qingdao traces back to that year of blood and passion, ideals and beliefs, courage and wisdom —1949.