怪谈VS科幻 清如许,活水来

2024-08-07康斯坦丁

怪谈与科幻,同样出自人类无穷的幻想,而前者更多的是出自人类的恐惧。

你可以说第一部史诗是《吉尔伽美什》,第一篇科幻小说是《弗兰肯斯坦》,却无法定位出第一个吓人的故事是什么。当我们以更宽的视野、更高的高度从人类文明史的角度去看怪谈文学,我们会知道,怪谈文学源自于恐怖文学,而洛夫克拉夫特言之凿凿地认定,后者是人类最古老、最强烈的情感。

西方源头:从《吉尔伽美什》谈起

叔本华坦言:“哲学的起点是死亡。”那怪谈故事的源起,便是人类对于死亡的恐惧和思考。从史诗《吉尔伽美什》到古埃及传说,再到《荷马史诗》,人类最原初的恐惧——死亡主题,从未缺席。

人类第一部史诗是用楔形文字刻在十二块泥板上的《吉尔伽美什》,其通篇贯穿着死亡主题。故事主角吉尔伽美什本身的设定就颇有意味:他三分之二是神,三分之一是人,拥有神的智慧和力量却没有神的寿命。

主人公关于死亡的看法是随情节发展而成熟变化的。遇到好友恩启之前,他并不了解死亡。好友死后,他先是沮丧,再是悲痛,最后是对于死亡的愤怒。他认识到生命的脆弱和藐小。为了复活好友,他出发寻找仙草。有意思的是,并不是他经过努力赢得了与神的赌局,而是一败涂地,神灵仅仅出于怜悯而赐予他仙草。后来仙草被蛇偷吃,他意识到人不能永生,也无法逃避死亡的命运,最终接受了死亡。

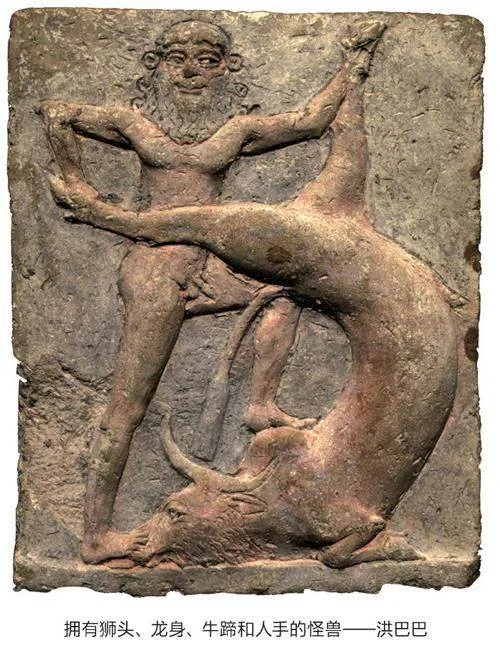

在这部人类最早的史诗中,就已存在了怪谈元素:雪松林中的恐怖守护者洪巴巴,是一只拥有狮头、龙身、牛蹄和人手的怪兽,能呼风唤雨。恩启被神灵诅咒,在梦中看到阴间的景象——黑暗、肮脏、恐怖,死者只能吃灰尘和泥土。

恩启是众神用泥土塑造的,他最初与动物一起生活,天真无邪,后来被神妓引诱,与她生活了许多天。他从神妓那里学到了知识,有了自我意识,学会了吃穿说话,却失去了与大自然的联系,他的动物朋友们也都远远地躲开了他。通过与神妓两性之悦,他从纯粹的自然之子走向了文明。

永远不要小瞧古人的思想深度。恩启的转变本身就充满了深刻的哲学意味,想想“海鸥无复更相疑”中的典故,想想亚当和夏娃偷吃智慧果之后,才有了羞耻,才有了对善恶美丑的辨别。

讲故事,细节之处见功力。(The devil is in the detail.) 在下面这个故事里,就有许多精彩而吓人的细节。

奈芙蒂斯,赛特之妻、伊西斯之妹,伪装成姐姐勾引奥西里斯并怀上了阿努比斯——大名鼎鼎的埃及死神。这是很有意思的一段,兄弟交恶,弟弑王兄,不仅是觊觎王位,或许也因美人之心的另有所属。从灯影斧声到哈姆雷特,这是古今中外从不过时的经典情节。

奥西里斯被困死在棺材中。活人入棺的情节并不罕见,《妖猫传》里杨贵妃在棺中醒来,徒劳地在棺盖下抓出一道道血痕。《杀死比尔》中也有被埋进棺中、破棺而出的情节。而狭小空间正是各种恐怖怪谈所乐于使用的经典场景:被困在小岛、小屋或是电梯和列车,抑或是极地的黑暗风雪中。

第二次死亡,奥西里斯被切成了许多块并被抛尸。伊西斯找到并拼凑起了丈夫的尸身,制成了历史上第一个木乃伊并复活了他。这个故事的高超之处在于细节:伊西斯并没有找全所有尸块。奥西里斯的阳具被尼罗河中的淡水象鱼吃掉了,因此古埃及人禁食此鱼。

狼人,早在《吉尔伽美什》中就有记载。而《变形记》中,国王莱卡翁为了试探宙斯是否全能,杀死并煮熟了自己的儿子来献祭,而宙斯厌恶地将他变成了狼。古希腊语里狼叫入úko,正是莱卡翁(Aukáwv)的词源,而拉丁语里作 lupus。《哈利·波特》就有一位老师叫卢平(Lupin)。对,他也是狼人。

还有阿克特翁,他在山间打猎时看到了沐浴中的女神阿耳忒弥斯,被女神变成了一只鹿,继而被他自己的猎狗撕成碎片,可他的同伴却还在高呼着他的名字,想要告诉他:“我们猎到了一头鹿!”这个结尾可以说是神来的惊悚之笔了。

而在忒柔斯、普洛克涅和菲罗墨拉的故事里,作者的笔触丝毫不逊于后世的恐怖小说作家。

在古希腊的传说里,倒下的泰坦神,身躯足有九顷地那么大。在索尼PS主机游戏《战神4》里,玩家也曾在冰原上仰望死去的巨神那硕大的、挂满冰霜的头颅。怪谈的故事永远不会消亡,只不过讲述方式从文学变成了游戏,从语言变成了数字即时演算影像。

雪莱在《希腊颂》里曾赞誉:“我们都是希腊人。我们的法律、文学、宗教、艺术都源于希腊。”是啊,吃人的独眼巨人、三只头的地狱犬、半鸟半女人、用歌声引诱水手的塞壬海妖、麻醉致幻、令人流连忘乡的λωτός(莲花),还有奥德赛在冥府中见到的诸多恐怖景象……落诸笔端的充满怪谈意味的神话传说,不仅成就了古希腊、古罗马文学,也成为后世幻想文学的源头。

东方源头:开端就很灿烂

《易经》睽上九:睽孤,见豕负涂,载鬼一车……意思是,一只满身是泥的猪,拉了一车鬼。这算是中国最早的鬼故事吧?

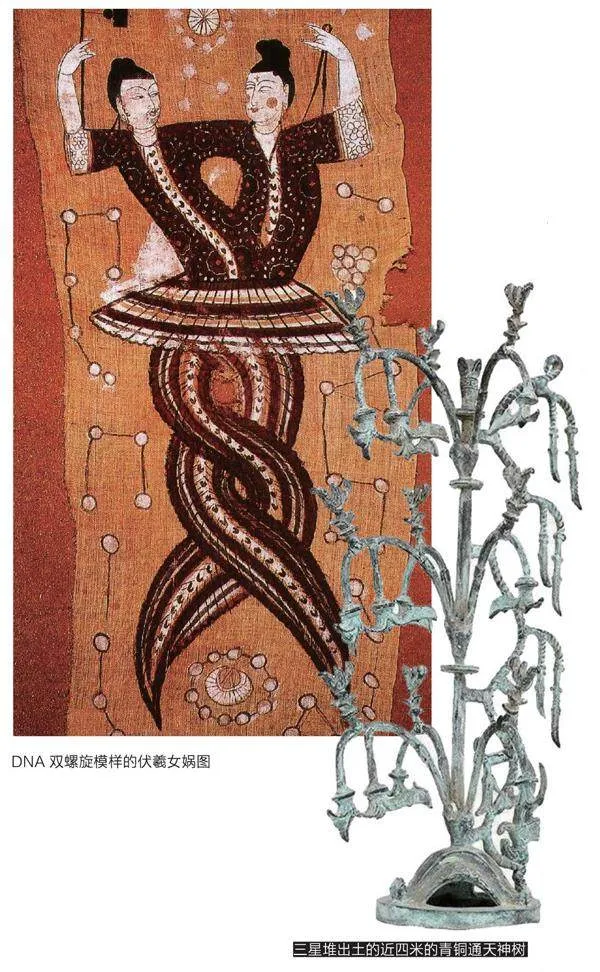

怪谈文学的东方源头,定然少不了中国上古时期的诸多神话人物——射日的后羿、补天的女娲、逐日的夸父、治水的大禹,还有几乎就是DNA双螺旋模样的伏羲女娲图··

当然,《山海经》最不能少。且不说“状如鲤鱼,鱼身而鸟翼……以夜飞”的文鳐鱼(《少年派的奇幻漂流》里那些飞掠过船的飞鱼),不说“大若虎,五采毕具,尾长于身”的驺吾(雪豹),不说四季常青的西南都广之野,“百仞无枝,有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒”的建木(三星堆出土的近四米的青铜通天神树),也不说“一身二首”的双双(长铗在《溥天之下》里提到,这是母袋鼠加上小袋鼠),单是那“其状如豚,赤若丹火,善詈”的山膏兽,大家就耳熟能详(像猪一样红彤彤的小动物,像极了小猪佩奇)。

今日中国科幻,不乏长铗的《扶桑之伤》、罗隆翔的《山海间》、海漄的《山海镜》、超侠的《超侠特工队之太古决战》、小高鬼的《外星小猩兽》··这种源出《山海经》的作品。除去众所周知的上古传说,怪谈文学乃至科幻文学还有另一个鲜为人知却同样精彩的东方源头——文化传说。

鬼母育子的故事。古印度的《诸德福田经》提到:须陀耶……母妊数月。得病命终。埋母冢中。月满乃生。冢中七年。饮死母乳。用自济活……儿后于冢中生。其母半身不朽。儿得饮其湩。乃至三年。其冢崩陷。儿后得出。与鸟兽共戏。暮即还冢中宿。大意是:孩子在坟冢中诞生,靠亡母未干涸的奶水长大。今天来看仍是独树一帜的怪谈故事。

在日本流传着这么一个故事:京都有一家专卖“幽霊子育饴”的商店。传说当年有一女子,每逢半夜便来买糖,后来店家跟踪女子,发现她在一座新坟前消失了,而坟里却有婴儿哭声,开坟之后,有婴儿正在女尸旁边吮吸糖果。类似的故事还有多个版本。

中国的《夷坚志》中记载:民家妇妊娠未产而死,瘗庙后,庙旁人家或夜见草间灯火及闻儿啼,久之,近街饼店常有妇人抱婴儿来买饼……共发冢验视,妇人容体如生,孕已空矣……《荆山编》亦有一事,小异。

可见,相似的故事,古今中外有不同的演绎。后来,有着“妖怪博士”之称的日本漫画家水木茂创作了漫画《鬼太郎》,而尼尔·盖曼也凭借《坟场之书》——一群幽灵养育人类婴儿——摘下了2009年雨果奖最佳长篇小说奖。

在潘海天创作的成名作《偃师传说》里,从《穆天子传》走出来的周穆王、《聊斋志异》里的神仙索、《列子》里造人的偃师,还有为爱而死的痴情“机器人”……这篇怪谈科幻讲的正是一个自古经典的故事。

偃师造人源出《列子》,算得上是中国古早的怪谈科幻故事了,其情节与古印度的一些记载惊人的一致,季羡林先生曾考证这个故事源于天竺。但比较而言,偃师的故事更加有趣而丰满,借周穆王西巡的传说,圆熟地把这个天竺故事讲成了中国人自己的故事。

“这段故事……我认为是具备一篇雏形的科学幻想小说的条件的……一般研究中国科学幻想小说历史的同志,都认为这个文学品种是从国外移植进来的,而中国最早的科学幻想小说,仅仅出现于清朝末年。如果将科学幻想小说作为一个流派来考察,我认为这个意见还是正确的,与此同时,如果我们也指出中国古代有这类作品的萌芽,则可能更全面一些。”童恩正老前辈用最低调的语言、最谦逊的态度,掷地有声地告诉我们——对于中国古典文学来说,科幻文学或许是一个年轻的领域,一个新鲜事物,但我们可以大声地告诉世界:自古以来,在中国人的精神世界里,科幻精神,从未缺席。

《乐府杂录》曾记载:刘邦被困平城。陈平探知冒顿之妻阏氏善妒,便造木偶人做妓女状舞于城陴间,阏氏信以为真,恐冒顿胜后纳妓,劝其解围而去。这已经是有人物、有情节、有冲突的完整的怪谈科幻了。而《三国志》《朝野佥载》《醉翁谈录》等也都有关于机械木人的完整故事性记载。

举个例子,假如你和同伴们漂流到一处海岛,被许多美丽的女孩救起,岛上除了你们没有别的男人。女孩们曼妙多姿,见到你们欢喜异常。你们以为自己大难不死、因祸得福,便将这岛当成了世外桃源。但是你渐渐发觉事情有些不对劲,她们好像总有什么瞒着你。直到你遇到了一些从没见过的男人,他们衣不蔽体、枯瘦如柴,说自己是上一批海难的幸存者,也曾被岛上的女孩救起,跟她们一起快乐地生活···那些女孩,其实都是长相恐怖、喜食人肉的罗刹女鬼所化。他们告诉你,快,快跑!在她们厌倦了你、吃掉你之前!

这段故事不是笔者原创,而是源自古印度传说。其实在中国古代女鬼化人的故事屡见不鲜,她们或可怖,或可爱,或衷情,或果敢。

这个故事较成熟的版本在《大唐西域记》关于僧伽罗国(斯里兰卡)的记载中,文笔与情节不输《聊斋志异》。而早在《经律异相》中已有“悭长者入海妇施佛绢众商皆死唯己独存”的故事,在《增壹阿含经》里故事开始逐渐成熟,只是略显简陋,缺少了一些关键情节。而《出曜经》中已与玄奘笔下几无差别。

在古印度的更多传说里,这个故事的完成度更高,其精彩程度足以媲美传奇故事。比如:刚经历了海难的五百商人,遇到伸出援手的女子,她们不仅相貌美好,而且“慈言哀愍”,说自己“无人爱念”,希望对方能“怜愍我等为我做主”,还安慰他们“汝等勿忧汝等勿怖”。这里的罗刹女温婉可人、知人冷暖。如果说文艺复兴是将神拉下神坛的人文主义兴起,那么在这里,我们已经看到了从“人”的立场出发的怪谈故事。罗刹女形象的变化,不仅让故事有了人性的光辉,也让商人们流连忘返,诀别时的犹豫迟疑,变得真实而富有感染力。

罗刹女苦苦挽留的情节——这一版里她们没有化出妖媚之姿,只是苦苦哀求,甚至愿意忏悔不再作恶。罗刹女不再是用来说教的“工具人”,也不是面目可憎的“妖艳人”,而是可悲可叹、可悯可怜的鲜活人物形象。

罗刹女国的故事在宋人的笔记小说中屡有出现,明清小说如《西游记》《聊斋志异》中亦有类似情节。直到今天,依然有刀郎那首曾火遍神州的《罗刹海市》。

随着时间推移,罗刹女不再面目可憎。要说原因,或许中土大地强烈的世俗人情濡染,不仅同化了一切,也温暖了那些原本惊悚的故事,和故事里悲怆而渴望温暖的灵魂。

玄奘笔下还有一段关于“美女与野兽”的故事:狮子所生之子成为斯里兰卡人的先祖。《出曜经》里也有类似记载。根据僧伽罗人自己的历史,其祖先便是北印度公主和狮子通

婚的后裔。

在中国古代,亦有“人猿情未了”模式的故事——唐代《补江总白猿传》写道:欧阳纥之妻被白猿所掳,生下了欧阳询。《搜神记》也有玃猿抢美妇生子的记载。另《玄中记》有记:犬戎作乱,高辛氏许诺谁能平乱便把女儿许配给他。结果他自己的狗跑去了,杀了犬戎还叼回头来。一言既出,便只好以女妻之,后来这一族人生男为狗,生女为美女。

在古希腊,多情的宙斯曾变成白牛去引诱腓尼基的欧罗巴公主,变成天鹅去骚扰斯巴达王后,变成老鹰在光天化日之下叼走美少年··而欧罗巴生下的孩子中有一个叫弥诺斯,因为对波塞冬出尔反尔,他的妻子被诅咒爱上了一只大白牛,甚至生下了牛头人身的婴儿(著名的克里特岛牛头怪)。

后来,人与动物之间的怪谈被加入了诸多浪漫主义元素,于是便有了《白蛇传》和被中国人津津乐道的“画皮”故事,西方便有了《美女与野兽》和《金刚》。再后来,便是日系动漫里各种软萌可爱的猫娘。

传说《时轮经》是成道高人应香巴拉国王请求所说。而香巴拉就是希尔顿《消失的地平线》里香格里拉的原型,它是一个世外桃源般的国家,拥有极为先进的科技,并通过科技将国家对外隐藏了起来。这几乎就是中国版的漫威瓦坎达。

在传说中的香巴拉与入侵者之间的终极战争当中,飞船、飞碟,各种无人操作的装备,以及光学武器纷纷登场。

怪谈科幻史

1816年,从英国私奔的雪莱夫妇旅行到了瑞士日内瓦湖畔。他们和拜伦,还有其私人医生约翰·波利多里,经常被雨雪冰雹困在湖畔别墅中。拜伦提议比赛讲述和创作鬼故事。波利多里写出了英国吸血鬼小说的开山之作《吸血鬼》,而玛丽写出了目前学界公认的第一部科幻小说。

1818年,《弗兰肯斯坦》正式出版。横空出世的玛丽·雪莱——这个还不到20岁的小姑娘,只手缔造了科幻文学的元年。可以说,科幻文学从一开始,就与怪谈有着割舍不断的联系。

詹姆斯·冈恩认为:“《弗兰肯斯坦》作为一部具有划时代意义的小说,率先反思了科技对世界所产生的影响。”

正所谓,一切文学都是时代的产物。1818年,第一次工业革命正如火如荼。紧接着电磁学的发展引发了第二次产业革命。那正是儒勒·凡尔纳和乔治·威尔斯登场的时期。如果说怪谈文学是人类从创世之初,对于世界上一切神秘未知力量的敬畏、怖惧、好奇和幻想。那么科幻则是人类在拥有了科技力量之后,对于整个宇宙的理性思索。

科技进步催生了科幻文学。而技术的发展、农民的大量失业、城市人口膨胀带来的城市化进程,将鬼怪传说从乡村荒野进入城市。同时科技进步也拓宽了作者的视野,他们试图从新的角度重新审视那些吓人的传说,这也使哥特小说孕育出了怪谈文学(狭义的怪谈文学起源于十九世纪末和二十世纪初)。

怪谈文学脱胎于哥特式的恐怖小说。而与后者不同的是,前者更近,也更新鲜。

更近,是指从异世界到此世界的跨越。故事场景不再是某个偏僻城堡,也可以是某个并不热闹的闭塞小镇,或者是你生活的城市。

更新鲜,是指像狼人、吸血鬼这些经典的恐怖怪物,在怪谈小说里,要么不用,要么以新的形式出现,比如史蒂芬妮·梅尔的《暮光之城》,比如Netflix的剧集《吸血鬼日记》。传统的恐怖元素有了时代的全新演绎。除此以外,怪谈文学往往经常带有科幻元素,当二者结合紧密便有了怪谈科幻。

《喀尔巴阡古堡》(1889年)在凡尔纳诸多作品中并不十分显眼,但却是绝对经典的怪谈科幻。神秘的古堡、科学怪人、阴郁恐怖的最终Boss、美丽的女歌手、愚昧的村民、年轻勇敢的伯爵,这些经典的形象聚在一起,成就了一部怪谈科幻。故事中所有神秘未知的力量最终都有科学的解释。作者还成功地预言了电话、留声机和投影仪。

1897年,爱尔兰作家布莱姆·斯托克出版了作品《德古拉》,启迪了后世诸多吸血鬼作品。请注意,《喀尔巴阡古堡》和《德古拉》都发生在特兰西法尼亚(吸血鬼传说的“祖庭”),也都呈现了类似的场景和氛围:被诅咒的人物、惊恐的村民、异国情调且令人不安的场景。而《喀尔巴阡古堡》要比《德古拉》早出版数年,是否可以说,凡尔纳的科幻作品反过来预言了哥特小说中的吸血鬼流派?

罗伯特·斯蒂文森的《化身博士》(1886年)则更值得一说,小说的主人公人格分离,并没有被归因于神怪或是魔鬼,而是归因于医学。这正是怪谈科幻的魅力所在——一个神秘诡异故事背后,不是怪力乱神,而是普罗大众都能理解的科学因素。这本书也是心理小说的先驱之作,其影响之大,以至于主人公“杰基尔和海德”(Jekylland Hyde)成为心理学“双重人格”的代称。

进入二十世纪后,首当其冲的便是约翰·坎贝尔的《怪形》(又译《谁赴彼方》)。坎贝尔不仅是一位优秀的科幻小说作家,更是科幻文学史上无可取代的伟大编辑。他大力挖掘作者,开创了科幻小说的黄金时代;他塑造了1938年至1946年间几乎每一位重要科幻小说作家的职业生涯——阿西莫夫、海因莱因、斯特金和阿瑟·克拉克。

《怪形》的故事讲述了一个可以变形和读心的外星生物进入南极基地,每个人都可能被冒名顶替。那你要怎样区分感染者呢?不论从科幻还是怪谈角度看,这都是一部经典的教科书式的先驱之作,它影响并启迪了诸多后世作品,被美国科幻作家协会评为有史以来最优秀的科幻小说之一。

在作品中我们看到了怪谈科幻对于传统恐怖文学的突破:同样是幽闭的环境,地点不再是偏僻的古堡,而是南极科考基地。同样是恐怖的未知对手,敌人不再是鬼魂或吸血鬼,而是极具想象力和恐怖性、可以肆意变化的外星生物。同样是战斗,依靠的不是圣水或是神力,而是科学手段和科学思维——他把一根金属线的尖端烤到红热状态……他认定:人类的血液在热的刺激下不会做出反应,被感染者的血液却会本能地躲避。

“帕默的血液发出尖叫,躲避着麦克雷迪的金属线。”

这是一句精彩绝伦的描写!血液在试管里一边吱哇乱叫,一边挣扎着躲避烧红的金属丝。这正是叠满了科幻VS怪谈的作品之精彩所在。

H.P.洛夫克拉夫特被国内读者亲切地称为“爱手艺”。由他开创的克苏鲁神话,深刻影响了后世的幻想文学甚至其他领域——游戏《魔兽世界》《血源诅咒》《沙耶之歌》,剧集《真探》和《怪奇物语》,电影《异形》全系列与前传《普罗米修斯》以及《契约》等。

“我所有的故事,都是基于最基本的前提,那就是平凡人类的法则、利益和情感在浩瀚的宇宙中都是无效的和没有意义的。”洛夫克拉夫特认为人类有限的心智无法理解生命的本质。在他的作品中,人类常常受到异常强大的生灵或其他宇宙力量的伤害,但它们并没有对人类怀有特殊的敌意,而只是完全单纯地对人类漠不关心。

对,你或许已经想到了《三体》里的那只“火鸡科学家”。而《三体》中的名言“毁灭你,与你何干”更道出了克苏鲁神话的真谛。但作为中国科幻创作者的刘慈欣,作为深受黄金时代科幻文学影响的科幻作家,《三体》绝不会止步于此。因为虫子从来都没有被真正战胜过!

1951年,英国作家温德姆创作的《三尖树时代》成为灾难类科幻的代表作。作品中将人类逼得走投无路的,不是鬼魂或是吸血鬼,而是植物,人类亲手制造的植物。在2006年的小说《废墟》中,玛雅神庙里有一种喜食人肉的藤蔓,能吃掉人的小腿,长进人的喉咙。但与《三尖树时代》相比,后者是单纯的恐怖小说,其中的藤蔓只是“天灾”,而三尖树却是人祸。这或许正是科幻作品不流俗的深刻所在。

1959年,在西方家喻户晓的《阴阳魔界》开播。每集故事互不相关,涉及科幻、奇幻、恐怖、悬疑、惊悚,讨论未来科幻、人工智能、蝴蝶效应等一系列的问题,时常带有不寒而栗的反转和讽刺。它启发并影响了后来的诸多作品:《×档案》《黑镜》《9号秘事》和日剧《世界奇妙物语》。

《阴阳魔界》(The Twilight Zone )剧集名中的“Twilight”(暮光)也很有趣,在东方的日本,天色渐晚的酉时,向来被视作邂逅魑魅魍魉的逢魔之刻。

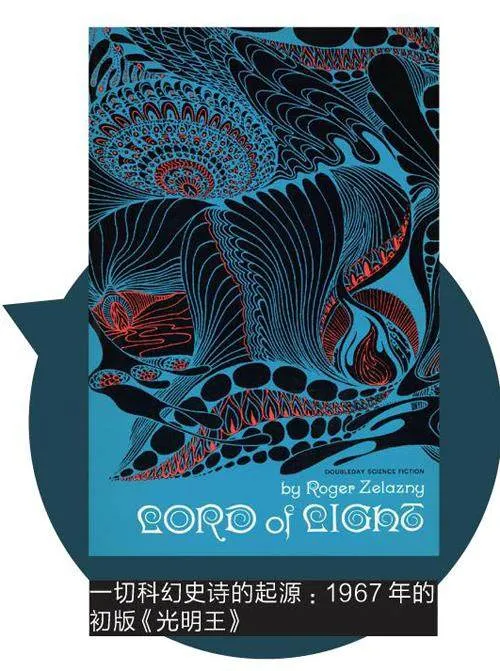

怪谈科幻史诗的起源一般无出其右是1967年出版的《光明王》,该作问世便引起轰动,一举夺得1968年雨果奖最佳长篇小说奖,并获星云奖提名。作者泽拉兹尼的伟大之处在于,他第一次将大幻想(奇幻)、虚构宗教、文明史诗与鬼怪神话金瓯无缺地结合在一起,冲破了当时科幻太空歌剧一统江湖的局面,上承托尔金的《魔戒》,下启乔治·马丁的《冰与火之歌》(也拿过雨果奖)。

《光明王》告诉你,科幻的范畴可以拓展到如此境界。

而与《光明王》伴随而来的是二十世纪六十年代中期开端的新浪潮运动。这是科幻文学史上一次值得被永远铭记的文学革命。泽拉兹尼将神话引入科幻,赫伯特把生态学引入科幻,厄休拉·勒吉恩将女性主义引入科幻,菲利普·迪克把心理学引入科幻。科幻文学从此“眼界始大,感慨遂深”,不论是题材形式还是文学地位,都有了极大拓展和提升。

新浪潮运动,或许是一种“法SCeKwpX5JNslW60Hhqf8N6j20RymIP5I1zo+w/YQblo=脉回流”——原本是从哥特小说里脱胎而出的科幻文学,又重新反哺了哥特文学,还有奇幻、怪谈、恐怖等文学种类。

1979年,划时代的作品——《异形》问世,带来了科幻影史上最经典的外星怪物。结合了虫子、蛇、猛兽的怪物,滴着黏液,甚至在宿主还活着的时候,就会突然破体而出·这是印在人类DNA双螺旋里,对于毒虫、野兽和寄生虫的原始恐惧。电影中的宇宙飞船和星球,都是一片阴森寒冷的压抑氛围,而人类是社会性动物,那种孤立无援的幽闭环境本能地让人窒息。而其中最本原的,还是人类文明初期——不论两河流域、尼罗河流域,还是黄河流域的人类先祖们——就早已共享对于死亡的本能恐惧。

进入二十世纪九十年代,更多的优秀作品井喷式出现,丝毫不逊于二十世纪的科幻黄金时代。其中,堆满了科幻叠加怪谈的优秀作品更是层出不穷。

1990年《X档案》开播。两位调查各种超自然现象案件的FBI探员、UFO、外星人、病毒、基因突变的怪兽··《X档案》成为一代人的青春记忆。同年,迈克尔·克莱顿的《侏罗纪公园》出版,三年后,电影《侏罗纪公园》狂揽9亿美元票房,这一纪录直到5年后才被《泰坦尼克号》打破。

1991年,詹姆斯·卡梅隆导演的《终结者2》上映。当你看到施瓦辛格扯开胳膊上的皮肉,那游龙一般的金属骨节和手指;当你看到液态金属人在电梯前被一枪爆头,那裂开的头颅还泛着金属寒光···就在你倒吸一口凉气的时候,新潮流运动的前辈作家们已然可以欣然微笑——他们将科幻文学融入主流文学的努力已然成功。机器人也取代了幽灵和鬼魂,成为新的恐怖元素。

1995年,《新世纪福音战士》在东京电视台开播。庵野秀明以《圣经·旧约》为蓝本,革命性的用意识流手法和大量文化、哲学意象的运用,在日本掀起被称为“社会现象”程度的巨大回响与冲击,成为日本动画史上的一座里程碑。宗教、神学、福音、隐喻、灭世、原罪、预言、爱情、背叛、救赎、进化、死亡……这些科幻及怪谈元素组合在一起,成就了一部无法被框定在任何某种文学形式中的神作。

同年,小林泰三替妻子临时捉刀,凭借一部匆忙赶制的《玩具修理者》,捧回了第二届日本恐怖小说最佳短篇奖。2007年,在第65届世界科幻大会上,小林泰三在《硬核科幻与恐怖小说的相遇》的演讲中表示:“《玩具修理者》本来是科幻小说,只不过因为当年没有科幻小说大赛,才不得已投稿给了恐怖小说赛事。”

而小林泰三的《醉步男》则是人尽皆知的噩梦兼神作。《醉步男》中虚构了通过破坏大脑中感知时间的区域,便可以不再和时间的流向保持一致的神奇概念。人类本以为可以利用“黑科技”跳出时间之河,却不想变成了时间的囚徒,他们永远不知道下一次醒来会在哪天,恐惧感如影随形,即使是死亡也无法终结他们的诅咒。

进入新千年,国内作家关于科幻叠加怪谈的创作尝试一直没有终止。或许并非有意为之,但这与科幻怪谈文学的发展潮流不谋而合,也显示了中国科幻人的锐意进取和中国科幻的勃勃生机。

韩松在《惊变》中描写一趟普通地铁突然开始狂奔,“像是一个高能粒子在加速器中疾进”,直到——站台终于出现了……人们以蚁的形态,以虫的形态,以鱼的形态,以树的形态,成群结队、熙熙攘攘向不同的中转口蜂拥而去。

何夕的《六道众生》以厨房闹鬼开始,讲述了现实中的“六道”:金夕博士找到了一种非法趺迁方法,可以将物质跌迁到另一层本来不可能的能级上。其方程式中有六个可能的稳定解,这就构成了六个平行世界和“六道众生”。

燕垒生的成名作《瘟疫》讲述了瘟疫流行,感染的人会石化,而石化人都要被扛去烧掉。文中谈道:“更可怕的是,我们往往收集到尚未彻底石化的尸体。而把这样的尸体投进焚尸炉,往往会从里面发出一声撕心裂肺的惨叫。”后来主人公才发现,那些石化人并没有死,他们只是动作变得特别慢,看起来就像是石像一样。

刘慈欣的《球状闪电》也有关于被球状闪电变成两堆白灰的父母,无人居住却干净得过分的房间,莫名其妙被补全的油画,突然出现又消失的头发等描写。小说开篇正如同一篇标准的“鬼故事”。大刘在后记中写道:“这部小说描述了这些想象中的一种,不是我觉得最接近真实的那一种,而是最有趣最浪漫的那一种。”在球状闪电中消失的人,他们对于自身的观察可以抵消其他的观察者,维持量子态不坍缩。这是何等惊悚诡异而又浪漫的假说。

新怪谈科幻

与刘慈欣《球状闪电》相仿,还有一部同样惊悚的外国科幻作品——《观察者》。不同于《球状闪电》将“科技神力”作为内核的注脚,《观察者》中的双缝实验本身便足以让人毛骨悚然。故事通过双缝实验来验证生物是否有思想或是灵魂,而科学家真的发现了可以不触发塌缩的人——难道他们没有“灵魂”吗?

《观察者》从科学实验上升到一场纯粹的思想实验,刨除怪谈元素,同样可以令人悚惧恐慌。不着一字,尽得风流。

随着新潮流运动、赛博朋克运动,科幻文学外沿的不断扩大,也影响了怪谈文学。自二十世纪九十年代起出现了所谓的“新怪谈文学”。

除了《观察者》外,杰夫·范德米尔的近作《遗落的南境》是被誉为新怪谈科幻的代表力作。其怪谈元素呈现出崭新形象——人形的植物、植物形的动物、奇怪的共生、动植物之间诡异的杂交···这些新型的恐怖元素都各得其所。

新怪谈文学本身的定义并不明确,甚至连《遗落的南境》的作者自己都说:“新怪谈已死,下一个怪谈永生。”但作为一种文学现象,新怪谈科幻的出现、兴起和消融,正代表了文学本身的发展规律——新的作品在消解一切经典的同时,也在创造经典,并最终将被新的浪潮所取代。

符合新怪谈文学范畴的作品,还有《观察者》的作者特德·科斯玛特卡的新作《闪烁者》,尼尔·盖曼的《美国众神》,电影《禁闭岛》《盗梦空间》,美剧《爱,死亡和机器人》《哥谭》,甚至还有游戏《德军总部》《控制》《脑叶公司》等。

如果你问,新科幻怪谈运动戛然而止了吗?

我只会说——语言与定义苍白无力,它们终将会随时代远去,而真正优秀乃至伟大的作品,永远无法被狭隘地定义,它们随时代而来、而驻、而不朽,并终将永恒。