积极心理学视域下的高职学生心理健康状况实证调查

2024-08-06王晓敏凌莉王笑

[摘 要] 目的:基于心理健康双因素模型,检验新时代高职学生的心理健康状况,验证模型对于高职大学生群体的适用性。方法:以班级为单位整群抽样,采用90项症状自评量表、生活满意度量表、积极情感消极情感量表对12918名高职学生进行问卷调查。结果:心理健康双因素模型能有效划分高职学生心理健康状态,康健者9010人(69.7%)、易感者3353人(26.0%)、有症状但自我满足者151人(1.2%)、疾患者404人(3.1%)。结论:心理健康双因素模型适用于高职学生,可以从主观幸福感和心理病理症状两个维度综合评估高职学生心理健康水平,为开展有针对性的干预提供依据。

[关 键 词] 心理健康双因素模型;高职学生;心理健康

[中图分类号] G441 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)19-0137-04

新时代职业教育已成为与普通教育同等重要的教育类型。高职大学生已经成为新时期社会主义建设技能操作工作的主力军之一。高职大学生的心理健康状况,关系着培养高素质技能型人才,实施人才强国战略的成败。维护和促进大学生的心理健康已经成为当下中国教育乃至全社会共同关注的问题,而全面掌握大学生心理健康状况是有效开展高校心理健康教育工作的前提和保证。因此,大学生心理健康测评与筛查已成为高校心理健康教育工作重要的组成部分。

目前,各高校开展的大学生心理健康普查与测评主要依据传统的心理健康模型,即采用传统的精神病理学指标(Psychopathology,PTH)来衡量大学生的心理健康状况,常用的测量工具主要是90项症状自评量表(SCL-90)、大学生心理健康调查表(UPI)、自评焦虑量表(SAS)、自评抑郁量表(SDS)等。传统的精神病理学模型对大学生心理问题、消极情绪以及心理疾病等的现状调查与研究,是大学生心理健康研究的重要组成部分,并对心理危机的预防与干预发挥了重要作用。

然而,人们也逐渐发现传统的心理健康模型存在明显不足。其一,其测评和衡量标准过度依赖精神病理学单一的指标维度,健康被简单定义为疾病和障碍的有或无,或者与负性结果相关联,其诊断评估体系存在绝对化的缺陷,其有效性存在质疑[1]。其二,其对个体心理健康水平存在高估或低估的风险,如果个体的心理病理症状没有达到一定的标准,往往就被评断为健康,这种亚临床个体的心理健康水平在很大程度上可能被高估,他们在未来发展上也可能会陷入危机;另外,被诊断出心理疾病的个体,其心理健康水平也存在被低估的情况,他们可能在没有干预的情况下逐步恢复心理健康[2]。其三,在干预效果上存在部分有效、无效或复发等问题。

积极心理学的兴起与发展进一步对以病态心理为主要内容的评估体系和研究范式进行反思纠正。心理疾病的缺失不能有效定义一个人的心理健康,而只是心理健康的必要而非充分标准,即使个体的心理疾病得到消除也不足以确保和维护其心理健康,主观兴奋感(Subjective Well-Bing,SWB)等积极指标有必要补充进心理健康的测评系统[2]。

心理健康双因素模型正是对传统心理健康模型和评估模式的反思和超越。该理论主张心理健康是一种完全状态,不仅是没有心理病理症状,而且具有积极心理状态,是两者的融合,并提出了具有可操作的心理健康双维诊断和分类标准[3,4]。心理健康双因素模型认为,积极心理的指标主观幸福感和消极心理的指标精神病理学症状是衡量和评估心理健康不可或缺的两个维度,每个维度可划分不同水平区间的状态,从而可进一步评估人的心理健康水平和类型,对不同类型的人群心理健康功能和发展进行预测,为开展心理健康教育和干预工作提供依据和参考。国外已有的理论和实证研究已经验证心理健康双因素理论模型的价值和有效性。国内研究者也逐渐开展有关研究,处于初始发展阶段,实证性研究不多,主要集中在中学生群体和普通本科大学生群体[4-6],以高职院校大学生为研究对象的心理健双因素模型研究有待开展。

一、对象与方法

(一)研究对象

采用以班级为单位整群抽样的方式选取广东省4所高职专科院校大一、大二、大三学生13013人进行问卷调查,有效回收问卷12918份,回收率99.26%。其中,大一6415人(男1991人,女4424人),大二3864(男1360人,女2504人),大三2639人(男1074人,女1565人);平均年龄19.59岁,标准差0.80。

(二)研究工具

1.90项症状自评量表(SCL-90),以Derogatis编制的Hopkin’s病状清单为基础,主要从感觉、情感、思维、意识、行为直到生活习惯、人际关系、饮食睡眠等多种角度,评定一个人是否有某种心理症状及其严重程度如何,共90个项目,对因子采取5级评分法(1表示从无、5表示非常严重),与其他自评量表(如SDS、SAS等)相比,有容量大、反映症状丰富,更能准确刻画受测者的自觉症状特性等优点。SCL-90在心理健康领域的研究和临床中应用十分广泛,是一种十分有效的评定工具。在本研究中的内部一致性信度为0.982。

2.生活满意度量表(SWLS),由Diener等编制,共5个项目,采用7级评分法(1表示强烈反对,7表示强烈赞成),总分越高说明生活满意度越高,研究证实该量表在国内具有良好的适用性,能较好地反映主观幸福感的认知成分——生活满意度。在本研究中的内部一致性信度为0.815。

3.积极情感消极情感量表(PANAS),由Watson等编制,郑雪等引入国内并进行修订,共18个项目,包括9个积极情感项目和9个消极情感项目。要求被试者对最近1周体验到量表中词汇所描述的积极和消极情感程度进行5级评分,其中1表示非常轻微或完全没有,5表示非常强烈。研究证明该量表具有良好的信效度,常用于评价主观幸福感的情感成分[7]。在本研究中的内部一致性信度为0.876。

(三)实测程序与数据处理

本研究利用大学生心理健康教育课堂或班会进行现场集体测评,使用统一指导语和实测程序,主试为心理学讲师或心理学专业研究生。采用Excel(Microsoft 365版本)和SPSS 25.0进行数据的整理和统计分析。

二、研究结果

(一)基于传统的心理健康评估模型的高职学生心理健康基本状况

对高职学生SCL-90得分情况进行描述统计分析,了解其在精神病理学症状维度的基本状况,结果如表1所示。

统计结果显示,高职学生在SCL-90各症状因子的总体平均分均低于3分的阳性检查标准。从依赖单维度精神病理学指标的传统心理健康评估模型来看,高职学生的整体心理健康状况良好。

依据SCL-90的各因子平均分和总症状指数(总均分)是否达到3分作为精神病理学症状阳性筛查的划分标准,对高职学生的情况进行描述统计分析。其中,低于3分为低心理病理症状,等于或高于3分属于高精神病理学症状。高于3分的学生群体也是高校心理健康量表筛查中会予以预警和进一步关注。结果发现,在高职学生群体中“强迫症状”达到阳性中度或以上的比率最高,占全部调查对象的10.1%;其次是“人际敏感”,阳性检出率为7.3%;第三位是“抑郁”症状,占7.2%。

(二)基于心理健康双因素模型的高职学生心理健康基本状况

心理健康双因素理论模型包含两个维度指标:精神病理学症状的消极心理指标和主观幸福感的积极心理指标。依据四分说两个维度的水平高低将心理健康状态划分为四个类别,分别是:①低心理病理症状—高主观幸福感的完全心理健康,此类别人群称为“康健者”;②低心理病理症状—低主观幸福感的部分心理健康,这一类别人群称为“易感者”或“渐衰者”;③高心理病理症状—高主观幸福感的部分心理病态,此类别人群称为“有症状但自我满足者”;④高心理病理症状—低主观幸福感的完全心理病态,这一类别人群称为“疾患者”[2][8]。

心理病理学指标依据SCL-90的严重程度中度的总均分标准进行划分[9];主观幸福感指标的计算根据已有研究,其计算公式:主观幸福感总分=生活满意度标准分+积极情感标准分-消极情感的标准分,再对Z分进行T转换,然后参照心理量表解释指南和国内外心理健康双因素实证研究中将40分作为临界点的方法,当T分数≤40时,属于低主观幸福感;当T分数>40时,属于高主观幸福感[4][8][10]。依据上述两个标准,对高职大学生的心理健康状况进行了四分法的划分。

研究结果发现,在12918名高职院校学生中,低心理病理症状—高主观幸福感的康健者占总人数69.7%,低心理病理症状—低主观幸福感的易感者占总人数26.0%,高心理病理症状—高主观幸福感的有症状但自我满足者占总人数1.2%,高心理病理症状—低主观幸福感的疾患者占总人数3.1%。

采用卡方检验对不同人口学特征的高职学生心理健康类型分布进行差异性比较,结果如表2所示。

高职学生心理健康状态分布与性别存在显著关系(χ2=71.53,df=3,P < 0.001)。男生在康健者、有症状但自我满足者和疾患者的占比均高于女生,而女生在易感者类型的占比高于男生。

不同年级的高职学生在心理健康状态分布上存在显著差异(χ2=113.39,df=6,P < 0.001)。在康健者类群中,不同年级学生占比在66.40%~74.00%之间,大三学生占比最高(74.00%),大一学生占比最低(66.40%);易感者的年级占比在21.10%~29.70%之间,大一学生占比最高(29.70%),大三学生占比最低(21.10%);在有症状但自我满足者的类型中,不同年级占比在0.70%~1.70%之间,其中大一新生占比最低(0.70%),大三学生的占比最高(1.70%);在疾患者分布上,不同年级占比在2.80%~3.40%之间,大二的疾患者占比最低(2.80%),大三的占比最高(3.40%)。

三、讨论与分析

(一)心理健康双因素模型在高职大学生群体中的适用性

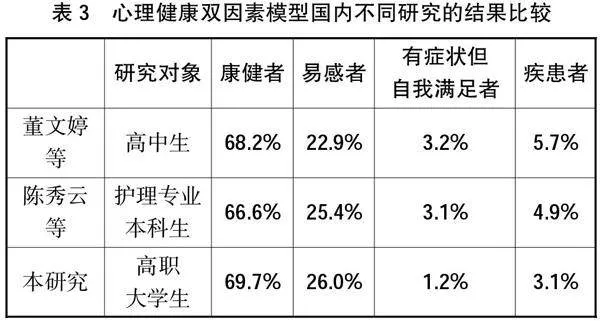

本研究基于积极心理学理论视域下的心理健康双因素模型,对高职院校大学生的心理健康状态进行划分,研究结果与国内同类型研究发现较为一致,如表3所示。结果支持本研究构建高职大学生心理健康双因素模型的合理性与适用性,进一步揭示了高职大学生心理健康状况更丰富的内涵。

首先,研究发现高职学生总体心理健康状况良好,完全心理健康类别的“康健者”在总体中比例最高(69.7%)。“康健者”不仅指没有心理疾病,而且个体的心理社会各方面的功能达到完善且个体的潜能得到充分发挥,感到幸福。

特别值得注意的是,本研究基于双因素模型识别出有26.0%的高职学生属于部分心理健康的“易感者”群体。基于传统心理病理学模型的心理健康测评,局限于以精神病理学症状的检出及其严重程度为作为衡量心理健康水平的单一指标维度,并据此进行心理健康管理与危机干预工作。“易感者”因为心理病理症状严重程度未达到预警要求,其心理健康水平往往会被传统心理健康模型高估,排除在心理健康干预的工作视野之外。事实上,这一群体同样需要密切关注,获得心理援助与危机干预的“前置”服务。已有研究证实易感者的稳定性和适应性更差,生活质量低,在两到三年更有可能出现心理问题[2][11]。这也是研究者将其称为“易感者”或“渐衰者”的由来。

有效发现处于“风险边缘”的易感人群,为心理危机预防和干预工作“前置”提供依据,并反映出积极心理健康因素对人的保护作用,这是心理健康双因素模型的重要价值和贡献之一。因此,可通过提升“易感者”的主观幸福感,促进其心理健康状态向完全心理健康的“康健者”转化,心理危机干预“前置”,有效防止“心衰”和心理健康状态进一步恶化。

(二)高职学生心理健康状态分布的性别和年级差异

不同性别的高职学生在心理健康状态分布上存在统计学意义上的显著差异。男生在心理健康状态的类型分布上呈现两极分化趋势,在康健者、部分疾患者和疾患者类群中,男生占比均高于女生。女生在易感者类型的占比高于男生。研究结果表明,女生具有心理病理症状的占比小于男生,但其高主观幸福感的积极心理占比也低于男生,这可能成为影响女生心理健康的重要因素。因此,针对男生的心理健康教育与心理危机预防和干预的重点可能在于心理疾病症状的减轻或消除;而在女生中有针对性地提升其主观幸福感等积极心理,可能更有助于其心理健康的改善。

不同年级的高职学生心理健康状态分类差异有统计学意义。在康健者类群中,随着年级的增加,人数占比也随之增加,大三年级的高职学生比例最高。本研究结果与已有针对护理专业本科生的研究结果相反,有关本科护生的研究指出大三学生在康健者中的占比最低[10]。这可能与高职学生和医学专业本科生面临的学业压力不同有关,三年级的本科生有着繁重的学业负担,还面临职业资格考试、就业或升学的选择等生活事件,而三年级的高职学生已经是应届毕业生,在校的学业压力较轻,主要处于实习阶段,就业或升学的毕业定向已经基本确定。同时,值得关注的是,研究发现易感者在大一学生占比最高。这类学生虽然目前未出现明显的心理问题,但与康健者相比较,其他稳定性和适应性更差,感受着更大程度的学业压力和焦虑、无助的学业情绪,更有可能出现心理问题。因此,对于高职大一新生应及时采取相应的心理健康教育,有效提升其积极心理健康水平,使之成为“易感者”的重要保护因素。

四、结论

本研究将心理健康双因素模型应用于高等职业专科院校学生,采用“四分法”对高职学生心理健康状态进行有效划分,证实了高职大学生心理健康双因素模型的合理性与适用性,为进一步提高学生心理健康工作针对性和有效性提供依据。不同性别、不同年级的高职学生心理健康状态分差存在显著差异,其背后的影响因素和作用机制,以及更具针对性和前瞻性的预防教育和干预策略还有待深入考察。

参考文献:

[1] 戴维斯,布拉格.精神病理学模型[M].林涛,译.北京大学医学出版社,2008:27-28.

[2] 王鑫强,张大均.心理健康双因素模型述评及其研究展望[J].中国特殊教育,2011(10):68-73.

[3] Greenspoon P.J.,Saklofske D.H.,Toward an integration of subjective well-being and psychopathology.Social Indicators Research,2001,54(1):81-108.

[4] 董文婷,熊俊梅,王艳红.心理健康双因素模型的中国高中生实证调查[J].中国临床心理学杂志,2014, 22(1):88-91.

[5] 王鑫强,谢倩,张大均,等.心理健康双因素模型在大学生及其心理素质中的有效性研究[J].心理科学,2016,39(6):1296-1301.

[6] 杨槐,龚少英,海曼,等.基于心理健康双因素模型的护理专业大学生情绪调节策略比较[J].中国卫生事业管理,2020,37(1):62-66.

[7] 邱林,郑雪,王雁飞.积极情感消极情感量表(PANAS)的修订[J].应用心理学,2008,14(3):249-254,268.

[8] Suldo S.M.,Shaffer E.J.Looking beyond psychopathology:the dual-factor model of mental health in youth[J]. School Psychology Review,2008,37(37):52-68.

[9] 汪向东,姜长青,马弘,等.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].中国心理卫生出版社,1999.

[10] 陈秀云,毕清泉,张凤凤,等.本科护生心理健康双因素模型的构建[J].中华现代护理杂志,2020,26(26):3686-3690.

[11] 海曼,熊俊梅,龚少英,等.心理健康双因素模型指标的再探讨及稳定性研究[J].心理科学,2015,38(6):1404-1410.

◎编辑 尹 军

①基金项目:本研究获得教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心(华南师范大学)2021年度开放课题项目“高职大学生积极心理健康的现状与影响机制研究——基于心理健康双因素理论的视角”(课题编号:SCNUKFYB084);广东财贸职业学院2022年度校级科研课题项目“高职学生积极心理健康及其提升”(课题编号:20220201)的资助。

作者简介:王晓敏(1985—),女,广东梅县人,发展心理学讲师,发展与教育心理学硕士,清华大学访问学者,研究方向:青年心理发展、心理健康教育等。