李修文与他的人虎寓言

2024-07-31谢晓方东妮

2023年11月4日,李修文出差公干。经江汉平原时,他不由自主地向窗外望去。曾经的无数个春日里,儿时的李修文为了追逐各色戏班,奔跑着穿过那一片片金黄的油菜花地。挂着露珠的长长枝叶抽打在脸上,也不觉得生疼。小小个头的他最喜欢趴在戏台边缘往台上看,“我就想看得真切些,我好奇他们的戏袍,甚至想看清楚他们的行头。”

中国戏曲所呈现出的古典美学意境既曼妙又深邃,在李修文的心里播种、发芽。他早期的短篇戏仿古典,两部长篇青春文学《滴泪痣》、《捆绑上天堂》,骨子里仍脱不开古典戏曲里的爱情故事……他被认为“废了”的这十余年,曾反反复复开了头又停笔,追着戏班看戏品戏,重读古典,这种能持续处理好小说叙事的方式究竟在哪儿呢?他寻寻觅觅,求而不得。

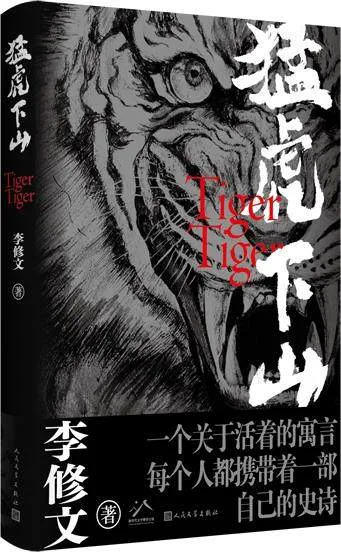

直到新书《猛虎下山》。他断断续续写了八年,马上进入到收官时刻——曾经生命力旺盛的炉前工刘丰收,本是一个彻底的弱者。但为了不下岗,申请上山打虎,披着虎皮假扮老虎,假戏真做,最终把自己异化成了大家满山追逐的“老虎”……懦弱、卑微又可怜。“在离开小说前,我要为主角找到一个怎样的‘避风港’?”一想到这,李修文心情难免有些起伏。

戏曲生活的日常

好多年里,李修文都有一个写戏的梦想。

在老家湖北钟祥李修文所住的村子,汉水流经,码头上的人南来北往。一到农闲,戏班的人常常拖着板车,走街串巷。月色下,儿时的李修文偶尔遇见带妆奔跑在夜路上赶场的演员,也会被吓到。“他们画的妆就像是从阴曹地府里来的人,不像现实中的人。”戏其实也没看懂,但他隐约对戏曲萌生了一种“又美又恐怖”的感知。

李修文看过很多戏,既有湖北本地的花鼓戏,也有河南的豫剧……《卷席筒》里仓娃的悲惨命运至今让李修文唏嘘。“他们可能一辈子都不知道唱了个啥,但经过长年的戏词的浸染、吟唱,最终也会融于一体。”

诗人张执浩年轻时经常与李修文一起结伴出行。他回忆起多年前有次在清江河里游泳,一抬起头却见李修文在岸上朝他大喊:“你在水下看见了什么?水下有一把太师椅,有一位穿着戏服的老太婆,正在水底唱戏……”

明知是李修文故意骗自己,但张执浩以后每次游泳竟然出现了幻觉,“总感觉真的有人在水底唱戏。所以我想中国戏曲,还有诗词对他的影响还蛮大的。钟祥是出过皇帝的,有文脉。到现在为止,钟祥还有很多群体写作,一个村里的人全是作家。”诗人余秀华、网络作家匪我思存,都出自钟祥。

老虎故事的最初萌发

“好多戏曲绝对都是启发过我写小说的。”

李修文对戏曲的深深迷恋,或许来自于这种艺术能将生活高度凝练成一桌二椅的形式。至今他还记得有出戏叫《疏者下船》,讲的是楚昭王兵败逃亡、历尽艰险最终复国的故事。楚昭王带着弟弟和妻儿逃亡时,四人乘船过江,由于船小江深风浪大,必须减载。渔父命令关系稍疏者下水,以保他人平安。楚昭公先后扔掉了妻子、儿子,但拽着弟弟不让他下船,两人活到了最后。他一边把妻儿推到河里,一边安慰他弟弟说,“不要紧,史书上自然会有他们的姓名”……

“你看这戏里男性权力者的伪善是不是表现得相当之深入刻薄?”李修文更受启发的是戏曲里的主题:“多有现代性啊,直接就把那种生存之难的选择讲成了故事。”

作家韩松落认识李修文二十多年了,他们经常通过网络探讨文学话题,每次李修文提及有创作欲的主题,韩松落听他说得最多的四个字就是“值得一写”。

有次李修文回老家,约一群同学聚会,其中有位女同学表现得郁郁寡欢,这引起了他的好奇。经打听才知,这位同学的儿子失踪了,她每天行走在乡间的路上反反复复地找儿子,最后被工厂开除了。她因此陷入了激烈的情绪中,逢人便问,“我找儿子有什么错,为什么要开除我?”这件事让李修文第一次关注到某些普通人的命运,他们中很多人不知该如何承受这个时代的变化。

同学聚会中的另一个故事更让他震惊。一群工人为了不下岗,每天上山猎捕各种山珍野味,以讨好改制组组长。直到有天这位组长居然说他要吃老虎肉。真实的生活往往比故事更荒诞离奇,大家不但没有劝阻,反而应和了组长的要求,派了几十个工人上山去打老虎……

“这个故事就是《猛虎下山》最早的模型。”八年前,李修文第一次写下了这样一个故事——主人公上山后与老虎处成了朋友,最后在人类要猎捕老虎的关键一刻决定背弃人类,救下老虎。

李修文自问,写这个故事有意义吗?他陷入了深深的自我怀疑,小说一搁就是几年。

重读《聊斋》的启示

2002年,李修文在《收获》上发表长篇小说《滴泪痣》和《捆绑上天堂》,随后两部作品都在市场上大获成功。

没想到,很长一段时间里,李修文却自认从此掉进了一个巨大的黑洞。刚看到一丝光亮,拼命挣扎着想逃离,却又一次次地重新陷入其中……这种恐惧,让他再也没写出令自己满意的小说。

二十几年前,李修文开始发表小说,他曾自认是“先锋小说家”。把花木兰写成一个有异装倾向的胖女孩,把张飞写成一个沉迷于挖地道的江湖中人……

直到有天,李修文将现实题材的短篇小说《夜半枪声》投给《收获》并获得发表,他开始反思,“我那时成为了一个被古典文学压垮了的人,一门心思地想破坏那些经典。”他意识到,自己的戏仿写法必须画上句号。

于是,他开始寻找一种处理故事的正确方式。但找不到,写不出,不满意。

其间他又拾起经典重读,《水浒传》、《聊斋志异》、唐宋传奇……至今记得当年去看完香港恐怖片《画皮》时的情景,“打那以后,村里漫长的竹林就成了我的恶梦。”每每经过,他都会想象有女妖从林间冲出来对付他,“恐怖极了。”

“你会怕鬼吗?”我问。

“不怕鬼不代表不会害怕,这是两码事。”

小时候,但凡有点小病小灾,他祖父马上会找来一把桃木剑,往他床头一挂,“反正莫名其妙就好了。”祖父还经常给李修文绘声绘色地讲“鬼故事”:在几座坟墓之间绕迷了路,如何与厉鬼缠斗,最终顺利地走上了阳关大道回到了家……

2017年,李修文在自己的首本散文集《山河袈裟》里专门写过一篇《鬼故事》:“我的确就像一条漏网之鱼,逃过了几乎所有鬼故事的骇怖,反倒时常觉得那些鬼魂可亲。”

《聊斋志异》里的鬼魂,在李修文看来也是可亲的。“书中的孤魂野鬼可能就是我们身边的未亡人。”多次重读,他对蒲松龄也有了崭新的认识:“他其实是一个中国古典小说迈向现代化转型的非常重要的处理者。”《聊斋志异》把现实装在一个非常有审美奇观的结构里,“那种包容托举的处理方式,直到今天,不仅没过时,还相当高级。”

李修文决定服下蒲松龄为自己开出的这剂药方。

为自己画像的痛苦

新作《猛虎下山》,李修文果断地运用了古典志怪小说里人化虎的设计——上世纪90年代,在国企改制引发的下岗潮面前,刘丰收是万千工人中的一个。他懦弱又卑微,老婆瞧不起他,儿子忽视他,同事更没把他放在眼里。申请成为打虎队队长后,他终于挤进了权力的边缘。一个庸庸碌碌的炉前工,最终被权力异化为了人们心中的“老虎”……

“书名乍看上去很硬很强,但内里却是弱叙事,非常轻的、非常自我的、非常接近他人的,怀着对他者的关切的叙述。”评论家陈晓明在新书分享会上说。李修文确实希望达到这样一种效果,他为现实中无路可去的刘丰收虚拟出一个身份,使他在进退维谷时,可以身披虎皮,三界穿行,“这样的故事里往往隐藏着一种巨大的叙事公正。”

于是乎,山被写成了戏台。小说里的短句,仿若鼓点敲响,时而紧凑,时而舒缓,抑扬顿挫。“大雪之后,山上山下,厂内厂外,一片白茫茫。”主角刘丰收正撩起戏袍,登台表演……

大段大段的直接引语,仿佛人物的唱词般一泄千里,读来酣畅淋漓:“满山的松树榉树楝树啊,你们都是我的爹,我是你们的儿子,不,孙子,我叫刘丰收,我错了,千不该万不该,我不该深夜上山来冒犯诸位……”

《猛虎下山》出版后,主角的命运引起了读者热烈的讨论:那个阿Q般的刘丰收怎么会变成一只跟他本身性格相悖的猛虎的呢?李修文也曾为此怀疑过自己,“停笔了好长时间。”那会儿他刚写到五万字,正来到小说四分之一的篇幅,故事将要铺展的关键时刻。

“你看《水浒》里林冲有没有生命力,他火烧草料场,夜奔,但他的结局,怂不怂?”李修文最终用林冲说服了自己:“我觉得刘丰收本质上可能就是个林冲。”他甚至坚定地相信:“越是生命力强的人,越是在一种时代或者权力的压迫之下走投无路的人,他们所遭受到的阉割会更深。”

李修文最终决定将生命力强的刘丰收推到时代的罗网里,静观其变……

除了面对写作过程中的难,这一次,李修文还要时时面对写作之外的难。“我为刘丰收画像,实际上是给很多普通的中国人画像。”主角从制造谎言到受制于谎言,最后异化为虎,故事就像一面镜子,越来越逼迫李修文认真打量过去的自己,“最难的实际上是面对自身。每一个时刻的刘丰收,其实是每一个时刻的自己。”

“你也骗过人吗?”

“那当然。但是骗得最多的还是我自己。”李修文想起了“曾经尴尬的、可恶的、懦弱的、奔逃的自己”。

奔逃的编剧岁月

“我曾经有好多年是靠两部小说活着的。”

《滴泪痣》和《捆绑上天堂》出版后,李修文的名字不时出现在各种畅销书榜上。媒体还把它们包装成了“爱与死亡”三部曲的前两部,许多人都在翘首以待第三部的出版。

“第三部写得怎么样了啊?”人民文学出版社的编辑刘稚在之后几年里老爱这么问他。

“我以为我的写作生涯就此展开,哪知道是从那儿开始就完蛋了。”写完《捆绑上天堂》,李修文陷入了严重的自我怀疑。

每晚打开电脑,写下一个题目,或者写下几句话就停住了。有朋友跑去找他玩,一看电脑里居然有上百个命名文档,以为他写了这么多篇小说,惊呆了。“写不下去,还得虚张声势。”

张执浩回忆:“我们那几年经常去闭关,找个地方关上手机,以为就能写出点什么。”外界对李修文抱以热烈期待,可只有他自己知道,之前那样的青春爱情故事,不值得再写了。“除了金钱与名利,身为一个作家,我似乎远远没被满足。”他暗自决定,“去写更复杂、更丰富的时代。”

陷入写作困境的头几年,李修文开始疯狂地追着戏班看戏。他把那段时光称作“鬼混的几年”。逛遍了湖北的大寺小庙,学佛读经,甚至设想着自己能不能与朋友合伙投资组个戏班?“我当时的心态就是得抱住点什么,可以依恃的东西。”禅宗里讲顿悟,他在心里也默默祈祷:自己顿悟的那一刻,快点来到吧。

“鬼混”了几年,靠着版税和影视版权轻松得来的财富已被挥霍一空。三十好几的年纪,现实的生存问题摆在了他面前。

“你那时会后悔拒绝了之前的大好赚钱机会吗?”

“后悔过,当然后悔过。一度非常艰难的时候,肯定是后悔过的。”

为了养家糊口,李修文开始混迹于各种临时剧组,“真的是苦不堪言啊。”

去剧组没两天,正兴冲冲地写着,忽然接到制片主任打来电话,“房卡拿下来,退房!”被男演员邀请过去改戏,好不容易刚刚工作几天,男演员被换掉了,也没拿到钱……直到今天,当他听说哪位小说家要去做编剧,都隐隐觉得心疼。

当年他给某著名影视公司写过一个剧本,花了一年多时间,五万字改过无数遍,一直没拿到钱。李修文父亲当时在北京住院,介绍他接活的朋友决定带他去公司找老板“讨薪”。隔着墙壁,老板大声斥责朋友的话全都灌进了他的耳朵——“像TM的这么没头没脑,运气这么差的人,会坏我公司的运,也会坏我个人的运的,你就不能够把他带到公司来!”李修文站在门外,难过极了。

“这个行业的现实、势利与冷漠,实际上是它的生命力。”

当然,他也遇见过弥足珍贵的友情。提及当年发掘他的伯乐、小马奔腾影视公司已故的老总李明,他至今感恩不已;还有曾在剧组里跟他一起搭伴吃火锅的演员刘钧,识于微时但大红之后还曾找他一起宵夜的沈腾……

2017年,李修文将这十多年奔逃在片场谋生的生活故事,写成了散文,结集出版,名为《山河袈裟》。腰封上写着:“人生绝不应该向此时此地举手投降。”李修文一度以为自己废了,再也写不出作品,没想到滚烫的生活拯救了他。“唯有写作,既是困顿里的正信,也是游方时的袈裟。”

2018年,这本散文集获得了第七届鲁迅文学奖,至今加印了14次。他在序言里写道:“眼前的稻浪,还有稻浪里的劳苦,正是我想要在余生里继续膜拜的两座神祇:人民与美。”

继续以年轻作家自居

刘丰收正是“人民”中的一员。

40岁以后,李修文说自己越来越爱读杜甫。为生活奔忙的这十年,他仿佛也变身为诗人笔下的“人民”。“在许多时候,他们也是失败,是穷愁病苦,我曾经以为我不是他们,但实际上,我从来就是他们。”

2023年6月10日开始,在真正落笔后的一百五十多个日日夜夜,为了不让《猛虎下山》里的人物气息有半丝停顿,李修文一次次地将所想所思及时地记在手机上。

“哪怕写几十个字儿,我觉得今天这一口气也没断。”

9月,李修文将写完的一大半书稿直接发给编辑刘稚。刘稚既看得过瘾,又担心小说的走向:“人渐渐变成虎了,往下还怎么写呢?”

11月4日,李修文坐在回老家的车上,望着窗外。河道干枯,满眼萧瑟。“结局虽然重写了两次,但方向是从一开始就确定好的。”

他在手机上一字一句地写下了小说最后的段落——“每一年,春天一到,满山里就会开花……”

经历了八年的故事构想,写了五个月,到收官一刻,李修文却并不激动,“内心非常酸楚。那些花其实就是一个一个的人,这是一出热情而徒劳的悲剧,历朝历代都没有断绝。这个故事结束之后,明天开始又有人还会继续上演。就像这些花朵一样,一岁一枯荣。”

写完后的第一时间,他打电话给了挚友宁浩,“我终于写完了,而且预感还有一批可以很快写出来。”过去这些年,他曾跟宁浩提及过无数个故事的想法,但每次都无疾而终。

刘稚收到全稿,提在半空的心完全放下了:“后面的部分非常有力量,小说完成得很好。”

2024年的新书首发分享会上,评论家张莉说,“修文这次终于找到了自己的声音,写出的是他十多年来真正想写的故事。”

20年后重写小说,李修文感觉到“残存和幸运”,“我是一个从水里爬上岸的人,即便今天已没什么人期待我的小说,我还是打算以后的每一天里,以一个年轻作家自居,一部部地写下去。”

李修文

1975年生,作家、编剧,湖北省作家协会主席,第七届鲁迅文学奖得主,2024年出版长篇小说 《猛虎下山》。