御膳中的味与道

2024-07-26刘江英魏琛琳

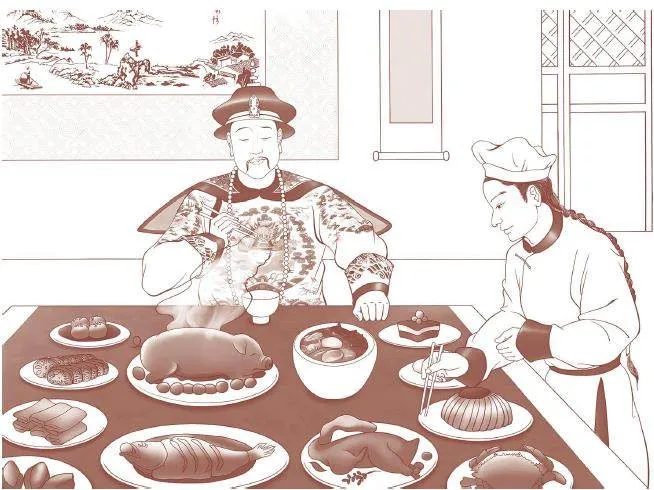

天子御膳,常被世人认为遍集饮食菁华、臻于礼仪顶峰,对祭祀、羞膳、宴饮礼仪等有着丰富细致的档案记载,而这一互动过程在明清时期体现得尤为明显,折射着宫廷内务管理制度、帝国统治的兴衰荣辱,值得细细品味。

自明代始,伴随着内阁、军机处的设立和废除丞相制度等政治举措,皇权达到了空前的集中。作为权力的化身,皇帝的一言一行、一餐一饭都至关重要。与此相对,皇宫内部形成了系统、高效、精密且严格的食物供给、进膳、祭祀管理典章,以及配套的礼仪制度,还附有详细的记载档案。这一庞大而复杂的饮食管理系统,主要由各类“事务局”构成。

根据史景迁的观点,此时,太监执掌御膳之事,意味着饮食之事在一定程度上由皇帝控制,虽则受到礼仪规范的制约但仍可兼顾皇帝的个人口味与喜好。万历年间,皇帝不满内廷所制的饮食,吩咐太监轮流置办御膳,以满足自己的口味;天启年间,明熹宗专用其乳母客氏所置的餐食,产生了著名的“老太家膳”。

即便是由事务局办膳,明代的御膳也在一定程度上保留了明显的家常风味和浓厚的生活气息,并未完全受制于皇家礼仪规格。又如,宋起凤《稗说》即记载崇祯皇帝用膳时“民间时令小菜小食亦毕集,盖祖宗设之,所以示子孙知外间辛苦也”。不仅如此,皇帝甚至会根据个人意愿改变事关国家政治的祭祀饮食。

明太祖登基后不久便不顾礼制与群臣反对,在宫内建造了太庙,每天亲自将各种各样的食物祭品供奉至祖先的牌位前。学者牟复礼指出,这些祭品都是家常食物,此时宫廷饮食仍兼具日常生活的世俗性与皇室权力的仪式感。

说起“仪式感”,曾经侍奉过晚清最有权势的慈禧太后的一位宫女,当有相当的发言权。供养慈禧太后日常饮食的寿膳房是宫中的一个“大机关”,就连侍奉慈禧太后的宫女本人也“说不清有多少人”,她只知道有三百多人,一百多个炉灶,“炉灶都排成号,规矩非常严”。从配菜到御膳上桌,有着一整套苛细的流程:

“‘传膳’一声令下,由掌勺的按照上菜的次序,听总提调的指挥安排,做成一个一个的菜,顺序呈递上去。这期间内务府的人,寿膳房的总管、提调,眼睛盯着每一个菜盛到碗里或碟里。碗和碟都是银制的,据说如果菜里有毒,银就能变成黑色。然后交给太监,用黄云缎包好,挨次递上。黄云缎包袱不到餐桌前是不许打开的。”

清代,宫廷的饮食管理更为精细和系统化。皇帝每日的进食都有详细的记载,菜品由谁烹制皆清晰明了,以便机构管理查阅问责。具体到皇帝御膳,早点为燕窝粥一碗,早膳、晚膳通常均是各类肴馔17品左右。

尽管程序规范、菜品数量固定,但是皇帝偶尔会利用手中的权力满足自己的口味,比如康熙偏爱简单制作的鲜肉;乾隆时期,鹿、狍、雉鸡、凫等类狩猎的兽禽进一步减少,御膳基本按照皇帝所偏爱的江南口味制作;又如光绪早上只吃一些简单的菜品而无需皇家早膳所规定的过多品类;不仅如此,皇帝还拥有确认菜单、决定用餐地点等权力,皇帝用膳后还会将部分菜肴赏赐给众人,展现其尊贵地位。

但随着社会制度的运行僵化逐渐波及饮食仪式,皇帝每日的吃食逐渐固定。及至末代溥仪,尽管当时西餐已经传入中国,御膳房在表面上却完全没有变化,“在中华民国建立后的头几年,(溥仪)在宫中过着与世隔绝的生活,那些古老而铺张的礼仪仍然得以延续。”皇帝下令传膳之后,太监们依次送餐,“但是溥仪向来不为所动,因为这些饭菜常常提前几天就做好了,过了火候,难消化,他受不了。”

清王朝行将就木,皇帝的权力亦逐渐衰微,宫廷中的仆人早已不再像往日那样关注皇帝的偏好,御膳的质量和皇帝的健康状况也不再是他们考虑的重点。他们只是机械地遵循着古老的规矩,通过一遍又一遍地重复那些繁琐的用餐程序和仪式,在形式上维持着皇帝的尊严。

至此,宫廷用膳的仪式性完全掩盖了饮食本身的世俗性,变成了一种纯粹的形式主义。即便皇帝溥仪并未真正享用这些精致的御膳,日常的食品消耗档案却依然照常登记着810斤肉、240只鸡鸭等数字。太监们并不关心皇帝是否真的食用了这些食物,也不在意皇帝的口味和食量。在向太妃汇报进膳情况时,他们总是用着一成不变的措辞:“奴才禀告老主子,万岁爷进了一碗老米膳(或白米膳),一个馒头(或一个烧饼),进得香!”

陈旧且僵化的宫廷饮食仪式逐渐取代了进食本身,饮食的世俗性和无上皇权的光环一同淡出历史舞台。

(摘自《新京报》)

1944年,富兰克林·德兰诺·罗斯福第四次当选美国总统,一人问其感想。罗斯福没有回答,而是客气地请其吃一块三明治。此人吃后,罗斯福微笑着又请他吃第二块三明治,此人勉强为之。罗斯福在其吃完第三块后说:“请再吃一块吧。”此人告饶,罗斯福说:“现在,你不需要再问我对于连任四届总统的感想了吧,因为你自己已经感觉到了。”

——余世存《一个人的世界史》