“语言恶女”,开始说“脏话”

2024-07-23赵淑荷

一位“语言恶女”决定质疑英语。

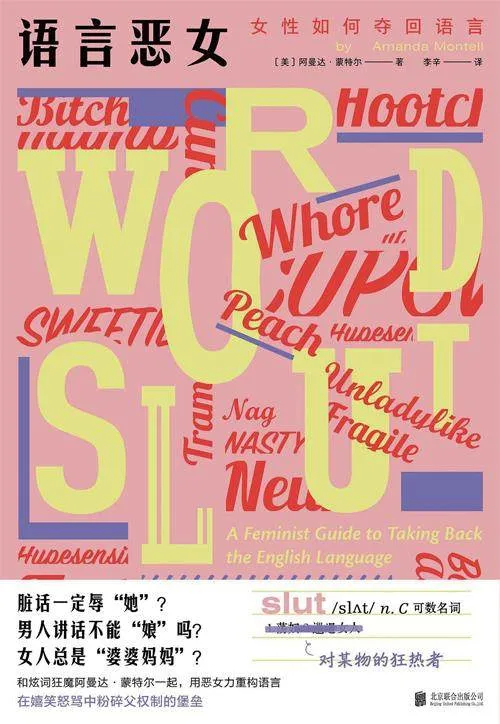

阿曼达·蒙特尔,一位美国语言学家,同时也是一位女性主义者,她从性别文化的角度切入对语言学的研究,并把自己的发现写成了一本书。今年,这本书的中文版《语言恶女》(Wordslut)由明室Lucida出版,由女性译者李辛翻译。

蒙特尔考察的对象是英语,从盎格鲁人、撒克逊人和朱特人登上英伦三岛时使用的古英语,到现代美国英语之间,这门语言的变迁受到了航海、战争、工业革命等等重大历史事件的影响。而这些事件的主角—“军人、贵族、商人和劳工、印刷工人、词典编纂者、制造业从业者和技术人员”,大多是男性,由此女性难以避免地会被当作客体,被描述、被比喻,乃至被侮辱。

但事情并非毫无希望。蒙特尔的第二个发现是,既然语言是经过建构的、可被改造的,那么一定有一些我们可以做的事情。

在蒙特尔的原著当中,她使用“reclaim/reclamation”来命名这种努力。这组单词的基本含义包括取回、拿回、收回等等,中文版《语言恶女》的作者李辛则翻译为“收复再定义”。于是,这位女性主义语言学家对英语发起的挑战,有一个很有力量的名字:收复英语。

6月,南风窗联系到译者李辛。她在纽约大学东亚研究系执教,我们之间有12个小时的时差,但在沟通中,有一些东西把我们同频共振地带到了一起。在一个向往平等和自由的世界里,我们天涯若比邻。

脏话的秘密

如果你读了蒙特尔的书,会发现她是多么彻底地违反着人们对一个学者、一个女性的期待。她自称“ wordslut”(作为书名译为“语言恶女”;书中另出现译法为“炫词狂魔”),大胆破除人们对脏话和俚语的偏见,使用跳脱、活泼的行文风格—幽默有趣的讲述方式并不会降低内容的可信服性,这本身也是蒙特尔的主张。

跟译者李辛的交流是在蒙特尔的影响下进行的,我们都希望这是一次平等、轻松、愉快的交谈。李辛希望我称呼她“辛儿”,故下文中的人名表述从她所愿。

辛儿自称是一个“野路子零散派”的女性主义理论学习者,现实与书本之间的鸿沟常常让她有“掉进茧房”的苦恼。在理论失效的地方,她更愿意提倡一种“我本位”的感受:“每一个女性都是天生的女性主义者,所以对抗无力感和绝望感的方法就是重新关照‘我’的感受……回到被规训前的婴幼儿状态,大声大力回击一切让自己丧失‘我’主体性的不适言行,才能从身边开始有所改变。”

在书中,作者蒙特尔通过引用语言学家缪丽尔·舒尔茨的研究,来说明词语的两种语义演变类型,一种是“词义转贬”,即一个词最初是中性的或者褒义的,最终演变成贬义的;与此相反的过程是“词义转褒”。蒙特尔使用这个视角去考察“脏话”,发现绝大多数的“脏话”都是与女性、女性生殖器有关的中性词转贬之后的结果。

“slut” 源自中世纪英语当中的“sl utt e”,原来仅仅指“不修边幅的女人”,有时候也会用在邋遢的男性身上,而经过人们对这个词语的使用,它的含义转变成“不道德的、放荡淫乱的女人或妓女”。同样的故事也发生在tart(果馅儿饼;骚货)、cunt(女性生殖器)、cherry(樱桃;处女)等词语身上,蒙特尔发现,“当讲英语的人想侮辱一个女人,他们会把她比作以下事物:食物、动物,或者性工作者”,而如果他们想骂一个男人,则会把他比作一个女人。

同样的过程也发生在汉语世界。顺着蒙特尔的思路,我们一起回忆了那些让我们感到主体性被侵犯的语言现象。

绝大多数脏话都与女性有关,比如“婊子”。辛儿指出,婊字本义同“表”,意思是“外”,“婊子”本作“表子”,用来指代男人的外室。但后来“婊子”这个词已经专门用来指代那些被迫沦为底层性工具的女性群体。

很多并不那么“脏”,但包含强烈贬义的习惯用语,也往往与女性有关。当我们强调历史叙事的不可信时,会说“历史是任人打扮的小姑娘”,却不是“任人打扮的小男孩”;今年西安美术学院的毕业设计展上,一位年轻的艺术家用一组视频重现了一句可怕的西北俗语,“打出来的媳妇,揉出来的面”。

我和辛儿对自己身边的朋友使用脏话的情况进行了一个小调研。我们发现,很多女性选择不说脏话,因为现有脏话让她们感到非常不适;而男性使用脏话则会让他们迅速找到同类、融入同一个社交圈。

但是正像蒙特尔说的,表达强烈的情绪和侮辱别人,是一种不可消弭的语言需求;很多女性同时也意识到,逃避使用脏话会让自己更加被动。因此,聪明的她们主动创造出其他策略来对抗脏话。

有一种办法是,取消脏话里的承受方而只使用动词;另外一种办法则是,在一种积极主动的语境当中,使用包含性别贬抑的词语或者创造新词,扭转词义转贬的过程。

这是蒙特尔本书书名的其中一层用意。通过把slut 冠于己身,蒙特尔让这个英文脏话呈现出一种很酷的含义,“语言恶女”不是自我贬损,而是自我赋权,这就是“收复再定义”。

收复脏话

我采访到的一个女孩,提供了一个对抗词义转贬的有力案例。

她曾经历过“妇科炎症上脸”这样稀奇而恶劣的辱骂,她的反抗方式是逼问对方:“你说的妇科炎症是什么呀?有哪些表现啊?你是怎么知道的呀?我搜一下,原来你这么了解啊?那怎么办呢?你是妇女之友吗?”

这种反抗恰好就是“语义转贬”的反作用过程,通过一步步拆解、反问,让“转贬”的荒谬之处暴露出来:妇科炎症只是一个正常的生理现象,你凭什么拿它骂我?

这个令人激赏的例子,让我和辛儿的眼前浮现出了一个吃瘪的男人—他们惯常使用的贬损女性的语言方式,将要在这代女性面前迎来必然的失效时刻。

接下来我们整理了更多令人振奋的,收复脏话的例子。

“女拳”是对“女权”的污名化,最开始是男性网民对女性发声的嘲讽,已经演变成常见的对于女性的攻击。我们收复它的方式是重赋这个词语以正面含义,使用方法如:“姐妹打得一手好拳!”

“妇”这个字在日常用语当中含义大多不好,要么有强烈的性暗示,如“少妇”;要么有贬低女性的意味,如“怨妇”。我们收复它的方式是对字义进行新解,“女性推倒大山”。“媛”这个字在很短的时间里经历了天翻地覆的含义变化,这个字本义是“美好的女性”,但是经由“佛媛”“病媛”“学术媛”等网络舆论现象,它成了一个令很多女性避之不及的后缀。很多女性网友正在进行把这个字夺回来的努力,比如自称“程序媛”,或者创造正面积极的新成语“媛媛不断”,意思是girls help girls。

“婊”这个字与它在英语里的对应词“bitch”经历了相似的收复过程。尤其以欧美嘻哈音乐界的女性为主导者,“bitch”在流行文化当中的含义被一定程度上改写成一种亲昵的自称,或者是对自信张扬的女性的夸赞。在中文里出现了类似的现象,当你在社交媒体上看到有人评论章子怡“婊气冲天”,很大可能这不是一条“黑评”,相反,是在肯定这位曾经以倔强和野心闻名的女明星,正在重新“支棱”起来了。

过去辛儿只是单纯反感那些侮辱性词汇,在翻译《语言恶女》的过程当中,她开始更加细致地反思语义贬损的原因和过程,思考如何将它们收复再定义、用在褒义语境里。

语言有一种强大的惯性,像化石一样保存了很多与当下时代不相符的文化陋习,有一些用语称得上是“语言糟粕”,也就是垃圾,而垃圾是需要处理和分类的,如果是可回收垃圾,有利用价值,就“收复再定义”;如果完全没有必要再利用,那就应该“扔了不用”。

“需要让更多人了解语言垃圾分类”,它会积累巨大的能量。

微小的努力

“理性的思考会消解脏话的侮辱力。当你清楚知道一个人用脏话骂你是为了达到怎样的贬损目的时,就一点都气不起来,只觉得骂你的这个人可笑—除了性别和性缘脑,他们还剩下什么?”

而相比脏话,辛儿觉得,基于性别偏见的夸赞往往潜藏着更深的贬抑和驯化,需要格外警惕。

她想起两个例子。有男性朋友觉得她性格大气,就称其“辛哥”“辛爷”;生育之后,外界对她的夸赞增加了新的维度,诸如“贤妻良母”“女子本弱,为母则刚”,这些说法都在强调女性的自我牺牲和奉献,“拿母职禁锢你”。

除了侮辱和夸赞这样情绪性的语言现象,我们还会遇到给中性行为赋予性别价值的语言现象。

我想到了“女士菜”。在东北和华北地区,这个词用来指代那些口味偏甜的佳肴,比如糖醋里脊、拔丝地瓜,有时候它们也被称为“小孩菜”,但都是为了与饭桌上喝酒谈事的男性所吃的“硬菜”区分开。辛儿想到了女士饮品、女士香烟,这些既没有生理性别又没有社会性别的非生物,仅以大和小、强和弱、烈和柔就被人为区分性别。

蒙特尔在书中提到,除了语言的内容,人们使用语言的方式也被施加了不应有的偏见。气泡音、过多的“you know”、句尾升调,都是让说话者听起来不自信、不成熟的语言习惯—多出现在年轻女性身上。在中文中也存在类似的现象,很多语言习惯被打上女性化的标签,比如过多的“然后”“完了以后”、用“嗯”来延宕思考、过于礼貌、总是道歉等等。辛儿提出,女性说话听起来不自信,更多并不是女性的错,而是因为女性被社会期待要温柔、善解人意、不能太直接或有攻击性。实际上,很多男性在需要释放亲近感和示弱的场合,也会有意识地多用语气词和礼貌用语。

翻译这本书,让辛儿越发能从“我本位”来看待语言现象。使用怎样的方式说话不能定义一个人,更不能定义ta的性别;而很多词汇的形成和语言的演变并不是自然现象,它经过偏见的建构,也能被个人的努力改变,积跬步才能致千里。

从微小日常的角度着手改变我们的世界,这是语言学带给我们的启发,李辛称这个过程简直是“amazing”。她还琢磨出了“一个台阶”理论。“要在你的能力范围内、在她/他的认知范围内,一次上一个台阶地改变。对于死不悔改的男性,就让他对你有所忌惮,知道你不好惹,收敛自己的言行,装也得给老娘装出个尊重的样子出来!”

我几乎能想象到这个与我相隔一个大洋的女性,轻轻地握了一下拳头。一个生动的女性,违反期待,忠于内心,“自我而自由”,这是《语言恶女》给她的启发,现在成为她对世界的决心与祝愿。