出土文献视域下的《左传》成书时间新论

2024-07-14刘全志

关键词出土文献 战国 春秋史 《左传》 孟荀

根据战国时期诸子著述的话语方式,许多学者认为先秦诸子著述具有史论结合、讲史、说体乃至故事小说的特征。①战国诸子著作这一特征颇与当时社会的整体风尚密切相关,所谓“春秋时人好言诗,而战国时人则好论史”,②正是这一社会风气的展现,且与孟子所说的“诗亡然后《春秋》作”(《孟子·离娄下》)相契合:言说春秋史事、传闻、故事成为诸子百家的爱好和风尚。③以当今出土的简帛文献与诸子著述来看,《左传》所呈现的春秋史文本己不是春秋史事的原初状态:④结合当代社会所见的出土文献,越来越多的学者将《左传》的史料来源判定为“春秋事语”类文本,⑤即诸如上博简、清华简、枣纸简等短章型春秋史文本为《左传》的成书提供了重要的史料文本支撑。

这些有关《左传》史料来源的辨析,为进一步探究《左传》成书的时间提供了新的视角和思考基点。因此,根据学界对《左传》史料来源的诸多分析,笔者将以上博简、清华简、马王堆汉墓帛书等出土文献为重要参照,来考察《左传》于战国社会的成书时段。

一、“预言解证法”及其局限性

现当代学者徐中舒指出“《左传》好预言因果休咎而以卜筮为征验”,其中的“预言有验的也有不验的”,因此可以根据应验的预言判断《左传》成书年代的上限,根据不验的预言来判断下限;在此基础上,徐中舒根据“郑先卫亡”判断《左传》的成书不能早于公元前375年,又根据“郑先卫亡”判断卫国虽未绝祀,但“已有亡征”,且“卫国危亡已在旦夕”,这种形势应指向于公元前354年至公元前35 1年魏赵两国的对抗和结盟,而《左传》所记“毕万之后必大”也与此相应,于此《左传》成书于公元前375至公元前351年。①其后,当代学界普遍以《左传》所记预言的是否应验来推断《左传》成书时间的上下限,如杨伯峻根据顾炎武《日知录》“左氏不必尽信”条所列“不必尽验”的预言,认为顾炎武所列不验预言正好用来测定《左传》成书的年代,于此便没有选择昭公四年的“郑先卫亡”,而是根据陈氏代齐的预言推断《左传》成书的下限是田和为齐侯之前,即公元前386年,而上限则为魏文侯被周威烈王封侯之时的公元前403年,因为《左传》闵公元年记载“毕万之后必大”且被称之为“公侯之孙,必复其始”;于此,《左传》的成书年代应是公元前403年至公元前386年之间。②

在徐中舒、杨伯峻之后,这一种方法又被其他学者广泛使用、接受、确认,只是选择具体预言的范围又进一步得到改变、拓展、细化。与选择陈、魏两氏为侯的预言不同,赵光贤顺着徐中舒的思路,根据《左传》昭公四年所记蔡、曹、滕、郑灭国预言,特别是“郑先卫亡”的说法认定《左传》成书的上限是公元前375年,而文公六年所记的“秦之不复东征也”则指向《左传》成书的下限是公元前352年,因此赵光贤推定《左传》编定的年代当在公元前375至公元前352年。③与赵光贤推断年代时所根据的预言一样,赵伯雄却根据《左传》昭公四年“郑先卫亡”的验辞、文公六年“秦之不复东征”的不验之辞认为《左传》的成书时间在公元前375至公元前343年,④因为《史记·秦本纪》所记“天子致伯”才标志着“秦之不复东征”的不验,而此年正是公元前343年。与赵伯雄将《左传》僖公三十一年所记卫国“卜日三百年”视为“不验的预言”不同,黄觉弘认为这一预言在卫嗣君时代得以应验,因为《史记·卫康叔世家》明确记载“嗣君五年,更贬号日君,独有濮阳”,而“更贬号日君”正意味着卫国灭亡,《战国策》记卫国事以卫嗣君结尾,也代表着时人对卫国灭亡于卫嗣君的认可。于此,黄觉弘根据“预言解证法”判断《左传》成书时间的上限是卫嗣君五年,即公元前320年,而下限在魏襄王卒年的公元前296年,因为汲冢竹书《师春》卜筮事例引用了《左传》。⑤

显然,与其他论者相比,黄觉弘判断《左传》成书时间的上限是根据预言的应验与否,而下限的时间是根据其他文本对《左传》的引用。他的这一做法已经表明,单纯使用“预言解证法”难以准确回应《左传》的成书时间。其实,在黄觉弘之前,王和已明确意识到由预言判断《左传》成书时间的局限性,他指出仅仅根据预言判断《左传》成书的年代,“其证据尚不够充分”,进而他主张结合《左传》取材于春秋时期各国史官笔记材料的“多寡”情况来判断成书时间,因为一旦国家灭亡或内部动乱、公室失权,原本属于秘藏的国家档案便会形成人尽可观的公开书籍,乃至“成为私人著述的材料”。①基于这一观察视角,王和认为《左传》中取诸史书的材料应该以郑、晋、魏三国为最多,这说明“郑先卫亡”的预言蕴含着《左传》成书年代的上限,即公元前375年;而“秦之不复东征”的不验预言,蕴含着《左传》成书的下限,周天子致胙于秦的时间是公元前360年,这一时间也与日本学者新城新藏论述的《左传》“岁星纪事”所实测的天象时间相应。因此,《左传》的成书年代应在公元前375至公元前360年之间。②在王和看来,尽管“不验的预言”可以用来判定《左传》成书年代的下限,“却不能依据已验的预言来判定其成书年代的上限”,因此他根据史料的多寡来验证“郑先卫亡”的可信性,并以此判断《左传》成书时间的上限。

这一论证方式实际上仍然是“预言解证法”,只是通过《左传》史料的多寡情况来加固了相关预言的可靠性。其实,单单从史料的多寡来看,郑国的史料并不是最多,以黄觉弘的统计而言,晋、鲁、楚、郑、齐等5国的史料依次减少,③如果这一统计可信的话,楚国的史料显然多于郑国,而楚国灭亡又无疑在郑国之后,那么楚国史料如何传播至普通社会阶层则值得重新商榷。因此,以史料的多寡来增强预言的可信性,是值得怀疑的。客观而言,既然《左传》所记预言的来源十分复杂,那么根据预言的验与不验来判定其成书时间,本身都是成问题的:既然《左传》所记预言的来源驳杂、作者不一、时代不一,那么无论是判断其成书时间的上限还是下限,都是不恰当的,其结论也是难以成立的。同时,每则预言往往只是针对个别事件进行言说,即使准确考察出与其相应的具体年份,那么也只是确定了这则预言形成或书写的年份,由此一则或两则预言的形成、书写年代进而扩展至《左传》全书的编纂年代还十分冒险。汲冢竹书《师春》卜筮纪事同于《左传》而又成为专书的现象说明,《左传》所记的卜筮或预言事例都可以单独书写、使用乃至播散、传承,即卜筮、预言事例具有单独流传的可行性和文本证据。

“预言解证法”的另一弊端是同一预言具有多种解释,进而便会形成不同的时间判断。这一现象在前述多位学者的推断中均有表现,如杨伯峻根据《左传》庄公二十二年所记陈完“代陈有国”的预言.认为《左传》的编写者只是看到了“陈氏代齐之苗头”,而并没有看到真正代齐。④而赵伯雄根据此则预言认为其中已经蕴含着田氏代齐的事实,因此《左传》的成书应在此年之后。⑤同样,对于《左传》文公六年君子所言的“秦之不复东征”,陈茂同认为这不是预言,更算不上不验的预言,因为根据《史记·秦本纪》在秦穆公之后、秦孝公之前“秦屡出兵东征”,“不复东征”就是如同“叔向给子产书中的话与秦君子的评论同属因不满而发出的诅咒”。⑥而赵伯雄认为不能因为秦国与东邻作战就是“东征”,所谓“东征”应是指以争夺霸权为目的的大规模向东方用兵,因此“秦之不复东征”是一则不验的预言。⑦张固也却认为“君子感叹”的“秦之不复东征”是指秦穆公自己“没能继续东征,称霸中原”,这与君子日“秦穆之不为盟主”相通。⑧于此,“秦之不复东征”只是对秦穆公功业的评价,而不具有预言的意义。

与这两则预言的阐释近似,针对《左传》昭公四年的“郑先卫亡”,学界也有不同的解释,如徐中舒认为“郑先卫亡”是指“郑亡之后,不久卫也灭亡,先后不能相去过远”,⑨而赵伯雄认为此句意指《左传》作者已经看见郑国的灭亡,而没有看见卫国的灭亡,①并根据《左传》僖公三十一年所记卫国“卜日三百年”,而卫国真正绝祀是在公元前241年,认定这是一则不验的预言,因此《左传》的成书应在僖公三十一年之后的300年至公元前329年之前,即“《左传》如作于前329年以后,作者是绝不会记下卫国将在帝丘延祀三百年这一不验的预言的”。②赵光贤、王和认为“郑先卫亡”的预言说明郑国已亡,而卫国未亡,但与“秦之不复东征”相比,卫国未亡的时间不能当做《左传》成书的下限。

与徐中舒、赵伯雄、赵光贤、王和的判断均不相同,黄觉弘认为《左传》的作者已看到了卫国的灭亡,所谓“卜日三百年”是指卫嗣君于公元前320年被贬为君,他的根据是《史记·卫康叔世家》“嗣君五年,更贬号日君,独有濮阳”,于此“郑先卫亡”之卫国的国运不但不是未验的预言,而且是已验的预言,因此卫国“卜日三百年”的时间也不能被视为《左传》成书时间的下限,而应该被视为成书的上限。显然,由于对预言本身的阐释不同,判断预言的性质、形成时间也多有差别。

如果考虑到这些卜筮预言进入《左传》的路途、时间等因素,那么必然涉及《左传》文本的组合、变动、系联乃至系年的过程,包括《左传》书写者的材料收集、筛选组合、编联排列等。而在这些过程中,书写者、编纂者本身对于卜筮或史事预言的主观认知、解读,无疑也是《左传》预言比较驳杂的一个重要原因。例如《左传》编者将“郑先卫亡”的预言,系于《左传》昭公四年郑国浑罕对子产的评价,而卫国“卜日三百年”系于《左传》僖公三十一年,两者系年的不同展示出言说重心的差异,系年的有别也昭示出两者具有不同的史料来源,于此两者也并不必然能够互动关联、前后相互照应以指向郑卫两国的存亡时间。退一步说,即使将两处的言说都视为应验或不验的“预言”,也仅能说明郑国浑罕的言辞形成于郑亡之后,而难以成为整部《左传》成书时间的上限;同样,卫国都于帝丘三百年的卜辞,也仅代表着此则卜筮出现于公元前329年或公元前320年之前,却难以说明整部《左传》成书于这一时间点之前,更何况卫国灭亡的时间点本身就存在争议。

更为重要的是,通过“预言解证法”来判断《左传》成书时间的上下限,是一种文本自证的方式,而文本自证则会忽略编纂者主观因素的影响:预言事例毕竟处于《左传》的文本书写之内,如果编纂者有意通过卜筮预言来掩饰、回护、遮盖所处的时间点,那么即使《左传》存在着被认定为未应验的预言,也并不能当作文本书写的下限。因此,结合“预言解证法”所存在的诸多问题,通过《左传》自载预言来判断成书时间的方式,是很值得反思的。

根据《左传》文本内证存在的自证局限性,判断《左传》成书时间的方式应该进一步审视和拓展,特别是结合当今所见大量出土文献的春秋史文本,《左传》在战国社会的史料来源、成书过程也得以观察得更为清晰、明确。

二、出土文献与儒家学者的德义追求

随着上博简、清华简、枣纸简以及慈利石板村“吴语”的发现、整理和公布,战国社会广泛流传的春秋史文本应是那些呈“散编”形态的春秋史短章。目前所见,这些春秋史短章数量多样,内容丰富,书写风格活泼、灵动,书写文字尽管以楚文字为主,但书写内容并没有限制在楚国范围内,如上博简《姑成家父》《鲍叔牙与隰朋之谏》《景公瘧》《郑子家丧》甲乙等,清华简《子犯子余》《晋文公人于晋》《赵简子》《郑武夫人规孺子》《郑文公问太伯》甲乙、《子产》《管仲》《子仪》以及枣纸简《齐桓公自莒返于齐》等,都涉及齐国、郑国、晋国的史事,这说明中原各国的史料早已传到了南方的楚国,以至楚国人将之转写成楚文字加以阅读、收藏、传承。如果以此再扩大视野,将多章连缀的春秋史文本也计算在内,那么马王堆汉墓帛书《春秋事语》、清华简《系年》、汲冢竹书《国语》以多章汇集的形态呈现,关注的史事更是涉及天下诸国,书写者没有明显的地域之别而以评判史事、明古今之变为导向。从出土地点而言,汲冢竹书发现于北方的王侯级大墓,而上博简、清华简又与南方的楚国密切相关;出土《齐庄侯侵晋伐朝歌》《叔鱼谏晋庄平公》等文本的秦家嘴墓地为小型墓葬,墓主人为庶人或没落的士阶层。①这些现象展示出同类的春秋史文本分布较广,阅读、接受、传播的人群多样,上至贵族下至庶人,遍布当时社会的各个阶层。越来越多的证据表明,那些叙事完整、篇章简短的春秋史叙事文本,就是战国知识界所面对的春秋史主流型文本,它们构成了诸子著述乃至《左传》《国语》得以编纂的史料来源。换言之,如果战国社会真的存在叙事本末体的“《左传》原本”,那么这种“《左传》原本”就是那些呈散编状态的春秋史短章。②

也就是说,根据出土文献所见的春秋史文本,《左传》在战国时期如果真的存在着由纪事本末体“《左传》原本”过渡至编年体解经之《左传》,③那么所谓的“《左传》原本”也只能是那些呈短章形态的春秋史文本。由散编状态的春秋史文本加以修饰加工、连缀成序,必然经过编纂者细心的筛选和规整。而能够承担这一修饰加工、连缀成序的书写主体必然是儒家学者,这一点可以从《左传》尊礼尚德的价值观念得到验证。如自从清华简《系年》公布以来,学界普遍认为与《左传》尚德的历史观相比,清华简《系年》具有推崇力量的倾向。④同样,与《左传》的叙事理念相比,马王堆汉墓帛书《春秋事语》具有鲜明的法家史观,重在述史以明治术。⑤在与《管子》等文本对齐桓公叙事的比较中,《左传》通过剪裁史料重塑了齐桓公的霸主形象,以使他具有天下诸侯楷模的意义和价值,这呈现出《左传》书写者对礼义价值的追求。⑥进而再上溯至汲冢竹书的《国语》两篇,其以晋楚两国史事为主,其书写价值强调的还是国家实力,而非礼义价值。

与之近似,同出于汲冢竹书的《师春》的文本,尽管其文本同于《左传》,但其阐释旨向也应与《左传》相差较大:前者主要目的在于占卜预言,而后者往往通过这些占卜预言来呈现事件所蕴含的德义精神。之所以如此判断,也具有出土文献的根据,例如结合战国楚墓的祭祷材料,论者发现楚简筮祷文本“往往记录筮占所使用的工具”和在筮占同时举行的祭祀活动,但是“这些内容在《左传》、《国语》的筮占记录中几乎毫无踪影”,相反在“《左传》、《国语》中多有记载的卦象的分析解说,在天星观、包山、葛陵简中也几乎无一涉及”。⑦这些现象说明与现实社会所使用的卜筮文本相比,《左传》更加强调卦象、卜筮过程所具有的道德伦理价值。如果说《师春》与《左传》在卜筮事例阐释旨向的不同,还属于一种推测的话,那么上博简《景公瘧》与《左传》昭公二十年所记“齐侯疥”的主旨区别,则在文本实证上验明了这一点:结合上博简《景公瘧》的文辞辨析,曹建国指出上博简《景公瘧》实际上是一种“医疗数术”文本,与“德教无关”,⑧而《左传》“齐侯疥”则重点突显“修德明政”的功能和价值。

《左传》对春秋史文本的德义价值阐释,还可以结合马王堆汉墓帛书《春秋事语》加以证明。《春秋事语》共16章,所记史事时间最早的是第11章鲁隐公被杀,最晚是第3章韩、魏、赵三家灭智氏,历史时段基本与《左传》相应。在文本的编排上,不同于《左传》采用的时间先后顺序,《春秋事语》16章没有按时间先后排列:第1章晋杀里克一事,发生在僖公十年,公元前650年;第16章鲁桓公与文姜会齐侯于乐,发生在桓公十八年,公元前654年。①时间序列的不同,反映出两者编排方法与书写旨向的差异。许多学者已经指出,《春秋事语》与《左传》存在诸多史事的相合,即使原本被判定为不见于《左传》的第2章,杨伯峻也已指出应是《左传》昭公六年所记齐晋纳简公一事的“传闻之异”。②结合这些记事相重之处,一部分学者倾向于认为“《春秋事语》应是《左传》的来源”。③其实,仔细比对文本内容可知,《春秋事语》与《左传》在每一件史事的细节方面多有不合之处,如《春秋事语》第5章“晋献公欲得随会章”所云“晋献公欲得随会也,魏州馀请召之”,在《左传》中随会服务的国君不但不是晋献公,而且也没有秦杀晓朝一事;第8章“晋献公欲袭虢章”所说的晋灭虞,见于《左传》的第二次假道于虞,宫之奇的谏言在第一次假道于虞时也并未记载;第7章“齐桓公与蔡夫人乘舟章”所记士说之言不见于《左传》,也并未言明蔡夫人“荡舟”之于齐桓公心理状态的影响;第15章“鲁庄公有疾章”所记闵子辛之言不但不见于《左传》,连鲁庄公去世的时间——“五月,公薨”——也不同于《左传》的“八月癸亥,公薨于路寝”。④这些相异之处,说明《左传》与《春秋事语》尽管吸纳着相同的春秋史文本,但它们的价值旨向却存在着鲜明的区别。

与清华简《系年》、马王堆汉墓帛书《春秋事语》的历史观相比,《左传》对历史事件价值的阐释与《公羊传》更为接近,如针对晋灵公派人刺杀赵盾一事,《左传》宣公二年与《公羊传》宣公六年的叙事并不一样,刺客的言辞、观察路线以及赵盾的行为均有区别,但是他们都是通过这些“虚饰”来证明德性伦理的价值和功能。这说明《左传》与《公羊传》尽管解经的方式有别,但是它们背后的书写理念和价值追求是相通的。因此,与《公羊传》传承、编纂于儒家学者相同,《左传》的书写也应由儒家学者来承担。

因此,从当今所见的出土文献再看《左传》的史料来源,便能发现诸子著述所引用的春秋史并不必然来自《左传》,那些短章型春秋史文本应该是诸子著述、《左传》乃至《国语》等春秋史专书文本的共同来源。于此,通过诸子著述所使用的春秋史文本是否出自《左传》来判断《左传》的成书时间,也成为必要而可行、可靠的途径。换言之,通过战国社会整体性的文化语境,以文本外证的方式观照《左传》的成书时间,更能突出《左传》编纂过程的宏观文化语境。

结合晋人束皙、杜预以及唐人刘知畿等人对汲冢竹书的记载,当今学者普遍认为汲冢竹书《师春》是《左传》成书的重要标志,如《晋书·束皙传》云《师春》“书《左传》诸卜筮,师春似是造书者姓名”,其后杜预云《师春》“纯集疏《左氏传》卜筮事,上下次第及其文义,皆与《左传》同”;迭至唐代,刘知畿再次强调:“案《纪年》、《琐语》载春秋时事,多与《左氏》同。《师春》多载春秋时筮者繇辞,将《左氏》相较,遂无一字差舛。”⑤显然,束皙、杜预、刘知畿的这些叙述被现当代学者加以承继、变通,成为判断《左传》成书时间的重要下限。⑥其实,这些都是以《左传》成书在前的立场来判断的,以当今公布的出土文献为例,上博简、清华简中有关春秋史的内容多有与《左传》相同的史事,如上博简《成王为城濮之行》,见载于《左传》僖公二十七年;清华简《系年》第9章晋襄公夫人的言辞,与《左传》文公七年所记基本相同;马王堆汉墓帛书《春秋事语》第10章,与《左传》哀公十二年所记最为接近。至于上博简《景公瘧》文本重出的现象更加繁复,目前所见除了见于《左传》昭公二十年“齐侯疥”一节,至少还与《晏子春秋·内篇谏上》“景公病久不愈欲诛祝史以谢晏子谏”“景公信用谗佞赏罚失中晏子谏”、《外篇》“景公有疾梁丘据裔款请诛祝史晏子谏”等相近甚至雷同。这些重出、重文的现象,不可一概认定为它们是单线前后相承、直接摘抄转引的结果,更不可以此判断它们成篇的年代。①具体到《师春》与《左传》的关联,也应如此看待,不可因为文本相同就遽然判定《师春》来自《左传》,毕竟“记载相同未必就是照抄,两者也可能有相同的文献来源。类似的例子如《左传》与《国语》,《左传》与《晏子春秋》的关系,都未可一概而论”。②更为重要的是,如果确如杜预所说“师春似是抄集者人名也”,既然卜筮事例抄自《左传》,那么不应该以“抄集者人名”来命名,于此也就不会题名为“师春”。这些现象呈现出《师春》与《左传》的关系更为复杂,不可遽然判定孰先孰后。

三、孟子的春秋史叙事与来源

讨论《左传》成书时间的学者,一般认为《孟子》所引用的春秋史都出自《左传》,如刘正浩《周秦诸子述左传考》认为《孟子》存在31条内容是对《左传》的引用,黄觉弘以此当作《左传》成书于公元前296年之前的证据,因为既然《孟子》引用了《左传》,其成书一定在《孟子》之前。③而其他学者更是直接将孟子使用的春秋史事视为《左传》所记,即使与《左传》不合的现象,也被视为是叙述效果、叙述模式改变的结果。④

其实,从战国社会广泛流传的春秋史文本形态来看,《孟子》所使用的春秋史事并不出自《左传》。按照学界一般的认识,《孟子》中有两则事例被视为直接出自《左传》:一则见于《离娄下》,孟子对齐宣王说“君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”“文王视民如伤”,这些文辞被视为与《左传》哀公元年陈国逢滑的言辞相同——“臣闻国之兴也,视民如伤,是其福也。其亡也,以民为土芥,是其祸也”;一则见于《告子下》,是孟子言“五霸,桓公为盛”,云“葵丘之会,诸侯束牲载书而不歃血。初命日,诛不孝,无易树子,无以妾为妻。再命日,尊贤育才,以彰有德。三命日,敬老慈幼,无忘宾旅。四命日,士无世官,官事无摄,取士必得,无专杀大夫。五命日,无曲防,无遏籴,无有封而不告。日,凡我同盟之人,既盟之后,言归于好”,其中“凡我同盟之人,既盟之后,言归于好”,见于《左传》僖公九年“秋,齐侯盟诸侯于葵丘,日:凡我同盟之人,既盟之后,言归于好”。其实,仔细对比便会发现,《孟子》的这两则事例都很难说出自《左传》:第一则在《孟子》中强调的是君臣关系,即臣对君的态度取决于君对臣的态度,孟子意在规劝齐宣王对待臣下的态度和责任,也直接揭示出君臣关系的互动关联;而《左传》逢滑之言意在说明国君对于民众的态度,决NLyCydA+L9vGuzohSIC7+1vhqnEHLmCXvFhahiYzrmk=定着国家的兴亡,其中并没有直接点出民众对国君的反噬态度。至于第二则齐桓公葵丘会盟的“五命之辞”,并不见于《左传》,孟子所言的内容大于《左传》文本所承载的内容。在“春秋三传”中,“五命”之辞仅见于《毂梁传》僖公九年:“葵丘之会,陈牲而不杀,读书加于牲上,壹明天子之禁,日:毋雍泉,毋讫籴,毋易树子,毋以妾为妻,毋使妇人与国事”。孟子所言葵丘会盟的总则,《公羊传》《觳梁传》均没有记载,似乎出自《左传》无疑。但是,“五命之辞”不见于《左传》的事实再次说明,孟子所依据的春秋史文本内容要比《左传》僖公九年的记载更加丰富、活泼。以“五命之辞”的内容而言,除了孟子所言的第一命、第五命与《毂梁传》相似之外,“再命”“三命”“四命”的内容不见于《觳梁传》;而以《觳梁传》的内容来看,所载盟辞更像是《孟子》“五命之辞”的简化。另外,从言说目的来看,《孟子》强调的是“五霸之业”特别是齐桓公称霸的重要成果,而《觳梁传》强调的是“壹明天子之禁”。如此看来,《穀梁传》之辞即使不源自《孟子》,也应形成于《孟子》之后。当然,更为妥当的解释是《孟子》《觳梁传》都取材于那些广泛流传的短章型春秋史文本,而不应是《左传》。

《孟子》与《左传》的关联,还可以从《孟子·离娄下》所记“庾公之斯去矢金射子濯孺子”的事例加以说明,论者认为此事是孟子引自《左传》襄公十四年的史事,只是进行了“张冠李戴”。①其实,细致比较两书对此事的书写,差距很大,难以使用“张冠李戴”来解释。

从表1可以看出,两书记载尽管相似,但差距明显,孟子突出的是“师恩”的隔代传承,尹公之他处于庾公之斯、子濯孺子的中介桥梁,尽管没有真正出场,但他是链接子濯孺子、庾公之斯的情感纽带:庾公之斯尽管没有直接求教于子濯孺子,但因为尹公之他的缘故仍然对子濯孺子饱含感恩之情,所以他果断放弃对子濯孺子的追杀。相反,在《左传》的叙事中,处于庾公之斯位置的是尹公佗,而处于子濯孺子位置的是公孙丁,但是与庾公之斯的选择不同,尹公佗并不感恩于公孙丁,反而强调“我则远矣”,进而继续追击公孙丁,以至因射术不精而被公孙丁成功反击。显然,《孟子》与《左传》叙事的区别已不在于将庾公之斯(庾公差)与尹公佗(尹公之他)两人互换位置,而是隔代之师是否应该尊重、感恩的道义之争。对于孟子而言,他所强调的无疑是隔代的师恩仍然需要延续、重视,而不能被抛弃。与之相比,《左传》的书写者则更为理性、冷峻,直接呈现出隔代之间的断裂和反噬。另外,《孟子》将此事叙述为郑卫两国之间的“国际”事件,而《左传》将之叙述为卫国之内的动乱,这些现象呈现出《孟子·离娄下》引用的春秋史文本并不出自《左传》。两人对待虞公的态度并不相同:宫之奇进谏虞公,而百里奚“不谏”。这种态度截然相反的做法,在《左传》僖公五年的记载中并不存在,也不见百里奚的名字。有学者根据《史记·晋世家》“虏虞公及其大夫井伯百里奚”,认为《左传》僖公五年所记“执虞公及大夫井伯,以媵秦穆姬”之井伯就是百里奚。但是按照孟子的话语逻辑,他所看到的春秋史文本记载着百里奚主动离开了虞国以到达秦国,而非《左传》所记井伯被动地离虞至秦。同时,以《左传》所记井伯的行为和结局,也很难得出他如同百里奚一样达理明智。这些现象说明,《孟子》所使用的春秋史事并不来源于《左传》,《左传》的成书还在其之后。

四、《左传》编写于孟子之后

对比孟子所引春秋史事与《左传》的区别可知,孟子引用的春秋史事虽也见载于《左传》,但多有不合。如针对庾公之斯一事,孔颖达云“其姓名”与《左传》襄公十四年“略同”,但“行义与此相反。不应一人之身有此二行”,并认为“孟子辩士之说,或当假为之辞”而《左传》“应是实也”。①如果孟子所言史事依据《左传》,他虽为“辩士之说”也不至于将卫国内乱变成郑卫之争,更不会突出尹公之他(尹公佗)的师德教诲和传承能力。由这些信息可知,《孟子》所使用的春秋史事应来源于当时广泛流传的短章型春秋史文本,而非《左传》。换言之,《左传》的编写应在孟子之后,这一点还可以从“招虞人以弓”的事例得到证明。

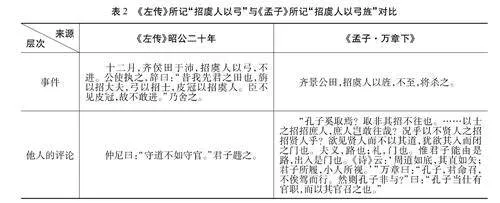

关于“招虞人以弓”,许多论者认为《孟子·万章下》引用了《左传》昭公二十年的记载,只是在引述时改变了一些言辞而已,其实未必如此。《左传》昭公二十年的“招虞人以弓”与《孟子·万章下》的“招虞人以旌”存在着显著的差别:

对于两者所述礼制的不同,孔颖达通过引用《周礼》《逸诗》证明《左传》所记不虚(《春秋左传正义》),与之相较,孟子所说的“庶人以旃,士以旃,大夫以旌”却“不知其故”(杨伯峻语)。②显然,这已不是字句的不同,而是所根据礼制或文本的区别。同时,从孟子所云“孔子奚取焉?取非其招不往也”可知,孟子所读到的文本尽管也具有孔子的评论,但这一评论应该非常简短,所以需要孟子进一步解释“孔子奚取”的着眼点。在孟子看来,“非其招而招”就是“欲见贤人而不以其道”,而“以道见贤人”就是以礼义见贤人,“礼义即道也”,③这与其后的“孔子,君命召,不俟驾而行”因为“以其官召之也”相一致。然而,孟子对“道”的这一阐释却不同于《左传》所言的“守道不如守官”:按照章炳麟《左传读》的解释其中“道”为“君臣相接为义”,①三国时期王肃注云“道为恭敬之道,见君召便往。守官,非守召不往也”。②无论如何阐释,在《左传》所记的仲尼言辞中“守道”与“守官”是存在矛盾冲突的,在这一困境之下,正确的做法应该是舍“道”而是“守官”。显然,这与孟子所言“道”与“仕有官职”的统一难以契合。从这些现象来看,孟子所见“招虞人以旌”的文本虽然具有孔子的言辞,但一定不是《左传》所记载的“守道不如守官”,以孟子对“孔子奚取”的解说而言,孟子所见孔子对此事的评价应该与《左传》所记的“君子韪之”类似:因为孔子的评价极为简短,仅为“韪之”,所以便需要孟子进一步解释孔子所“取”的关键点,进而阐释“道”与孔子所仕官职的一致性和统一性。李锐根据《吕氏春秋·去私》《荀子·不荀》等对孔子言辞、君子风格的推崇,认为《左传》的“君子日”有时就是孔子之语。③这一观点也许还需要进一步辨析,但《左传》昭公二十年所言的“君子韪之”,按孟子的话语逻辑就是“仲尼韪之”或“孔子韪之”。于此,以《左传》与《孟子》的差别来看,《左传》“招虞人以弓”的孔子评论部分一定出于《左传》编者的添加,形成于孟子之后,而“君子韪之”在孟子时代就是“孔子韪之”“仲尼韪之”“孔子取焉”。细究孟子的言说,从“君子(仲尼)韪之”到“仲尼日:守道不如守官”也许正是《左传》的编者参考了孟子的评判,由此不但进一步规范、修正了国君招见大夫、士、庶人的礼制,而且通过“完善”孔子的评价以强调“以其官召之也”的重要性,只不过这种“完善”又以“守道”与“守官”的内在冲突为代价。

由这些诸多的例证可以看出,《孟子》所根据的春秋史并非出自《左传》,而是出自当时流传的短章型春秋史文本,即在孟子时代,《左传》还没有成书,社会上流传的短章型春秋史文本成为孟子讲史的来源。于此,“随经隶事”的《左传》一定编纂于孟子之后。

与清华简《系年》、马王堆帛书《春秋事语》的书写主体与编纂意图相比,《左传》的编纂过程无疑更能体现儒家学者的话语方式和价值理念。根据前述出土文献所见春秋史短章的流行情况可知,《左传》在战国社会的实际影响,并非像当代学者所认为的那么早、那样广泛和深远。相对而言,司马迁在《十二诸侯年表》的“序言”中所记《左传》在战国时期的传承线索比较概括、模糊,缺乏诸多的衔接点,具体的传承线索t++4LfjE2tkcKr5tkbbZQw==也忽明忽暗,跳跃性较大(从鲁君子左丘明到铎椒再至虞卿存在着明显的跳跃性),所列文本与《左传》的记事呈现出远近不一、紧疏不等的特征。也许正是意识到存在这些缺憾,在司马迁之后的刘向便将这一传承线索描述得更加细致、清晰。孔颖达在给杜预《春秋左氏传序》所作的注疏中引用了刘向《别录》所梳理的传承脉络:

左丘明授曾申,申授吴起,起授其子期,期授楚人铎椒。铎椒作《抄撮》八卷,授虞卿;虞卿作《抄撮》九卷,授荀卿;荀卿授张苍。④

与《史记》相比,这一传承线索清晰得又让人怀疑,当代学界有人认同,也有人反对,⑤其中铎椒的《抄撮》与司马迁所记《铎氏微》的关联以及两者与《左传》的关联、《虞氏春秋》与《抄撮》《虞氏微传》《左传》的关联等,是最让古今学者萦绕、推断、争议的问题。⑥在先秦时期的传承线索中,无论是铎椒还是虞卿,其著述都没有传承下来。与之相比,荀子的著述成为观察《左传》传播的重要窗口。以《荀子》的文本内容来看,荀子著述时直接引用了《左传》,典型的例证便是《致士》:

赏不欲僭,刑不欲滥,赏僭则利及小人,刑滥则害及君子。若不幸而过,宁僭无滥;与其害善,不若利淫。①

这段话直接来自《左传》襄公二十六年声子归生之言:“善为国者,赏不僭而刑不滥。赏僭,则惧及淫人;刑滥,则惧及善人。若不幸而过,宁僭无滥。与其失善,宁其利淫。”②两者文字略有差异,但意义完全相同,荀子的改编痕迹十分明显:由“惧及淫人”到“利及小人”,由“惧及善人”到“害及君子”,言辞不但更加准确、清晰,君子与小人的区分也更加明辨。更为重要的是,这一段文字在《致士》的最后一段,着意于告诫君主要善待士人君子,与篇章主题“致士”相合。而《致士》又为荀子所亲著,③所以卢文弨直言荀子是“传《左氏》者之祖师也”。④在此基础上,刘师培指出“夫左氏、毛诗均传自荀子,古文家言荀为鼻祖,惟取毛左之说与荀书互证,然后荀书之义明”,⑤即认为荀子文章多采《左传》《毛诗》之义而成文,荀子是否传毛诗也许还可讨论,但他传承《左传》应无异议。关于荀子与《左传》的关系,刘师培在《(左传)(荀子)相通考》中所论甚详,他辑得《荀子》与《左传》相同之处20余条,如指出《荀子·劝学》所言“《春秋》之微也”“《春秋》约而不速”,正与《左传》成公十四年“春秋之称,微而显”相应;《荀子·礼论》所言“故天子七月,诸侯五月,大夫三月”,正与《左传》隐公元年“天子七月而葬,同轨毕至;诸侯五月,同盟至,大夫三月,同位至”相应。⑥这些证据都可表明,荀子撰文时多引《左传》史事、辞句以行文,于此《左传》在荀子之前已经成书。

五、《左传》的成书处于孟荀之间

与《孟子》引述的春秋史事不同,《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等引用的春秋史已经多与《左传》契合。如《吕氏春秋·过理》“晋灵公无道”、《吕氏春秋·骄恣》“晋厉公侈淫”、《韩非子·难四》“卫孙文子聘于鲁”等,与《左传》宣公二年、成公十七及十八年、襄公七年所记春秋史事极为一致。更为重要的是,代表着编年体《左传》形成的“解经之文”也被《荀子·大略》《韩非子·难四》《吕氏春秋·去私》所征引,足见“荀卿、韩非等人也见过”编年体《左传》。⑦显然,荀子、韩非所面对的春秋史文本已不同于孟子,这些信息昭示着《左传》在荀子、韩非子生活的时代已经成书。

孟子、荀子两人同为儒家,他们与《左传》关系的疏离与紧密,折射出《左传》是在孟子至荀子之间的时代被儒家学者所编写的,以至被其后的荀子、韩非子、《吕氏春秋》所传承和引用。于此,可以再次思考司马迁在《史记·十二诸侯年表》“序言”所说《左氏春秋》之于孟子、铎椒、虞卿、公孙固等人的影响,可以理解为短章型春秋史文本对他们著述的影响和支撑。从以上诸多事例可以证明,在司马迁提到的名单中,荀子、虞卿与《左传》成书的关系最为密切。《汉书·艺文志》记载虞卿著有《虞氏微传》《虞氏春秋》,两书分属于“六艺略”春秋类和“诸子略”儒家类。李零依据刘向《别录》所云“虞卿作《抄撮》九卷授荀卿”认为“微”即《抄撮》,“是以杂抄的古书来阐发隐微”。⑧结合《史记·平原君虞卿列传》所说虞卿“上采《春秋》,下观近世,日《节文》《称号》《揣摩》《政谋》凡八篇,刺化国家得失。世传之日《虞氏春秋》”、《孔丛子·执节》所记魏齐质疑虞卿著述多议论而名为“春秋”可知,①《虞氏微传》《虞氏春秋》两书在形态上存在着明显的差异:前者应以历史故事的叙述为主,而后者当以论说彰显自家观点为主。也因为两书具有鲜明的区别,所以刘向、班固等人将它们系属于不同的文献类别。今本《战国策·楚四》“虞卿谓春申君”一章记载:“虞卿谓春申君日:‘臣闻之《春秋》,于安思危,危则虑安’。”②论者多以为其中《春秋》意指《左传》,因为《左传》襄公十一年记载魏绛言于晋侯“《书》日‘居安思危’,思则有备,有备无患”。而此章在马王堆汉墓帛书《战国纵横家书》第23章只有“臣闻之于安思危,危则虑安”,而不见“春秋”二字,且为无主辞,并不见虞卿之名。结合《易传·系辞下》“君子安而不忘危”、《吕氏春秋·慎大览》“故贤主于安思危,于达思穷,于得思丧”,何建章认为虞卿所言“于安思危,危则虑安”应为当时习语。③针对传世本《战国策》“虞卿谓春申君”,钟凤年指出“依史,虞卿未尝至楚,且春申君受封已久,策辞诸多不合”。④如此看来,《战国策》“虞卿谓春申君”应为依托之辞。根据这些现象,以“虞卿谓春申君”之言证明虞卿与《左传》的关联,⑤是难以让入信服的。

不过,由《史记》所言虞卿“上采《春秋》”、《孔丛子·执节》记载虞卿所言孔子《春秋》之所以称“经”重在“常理”以及《汉书·艺文志》将《虞氏微传》列于“六艺略”春秋类足可证明,虞卿的著述与孔子所修《春秋》存在密切的关联。据钱穆考证,虞卿的著书活动应在荀子之后,因为荀子在齐襄王时代的稷下学宫已是“最为老师”,传世文献所记载的虞卿著书传于荀子的脉络应该修正为荀子传虞卿。⑥战国世乱、相关文献记载又交错缠绕,实在难以判定两人的孰先孰后,但从相关记载可知,两人行动事迹、活动线索多有交叉相重合之处:虞卿游走于赵魏之间,与平原君、魏齐等人交好,又因秦昭王、范雎等事弃赵相而保魏齐,且游说于赵孝成王、春申君;而荀子本是赵人,虽“游学于齐”,但也多赞扬平原君、信陵君的作为,且与魏之临武君“议兵”于赵孝成王之前(见于《荀子》之《臣道》《议兵》),又在秦国与秦昭王、范雎问对(《儒效》),⑦到达楚国后被“春申君以为兰陵令”以至终老于兰陵(《史记·孟子荀卿列传》)。这些现象均可看出虞卿、荀子两人交游路线的重合和交叉。于此,两人可谓是同一时期的儒家学者,而且他们都与《春秋》产生了密切的关联。

更为重要的是,荀子直接使用“微”来概括《春秋》的总体特征(《劝学》《儒效》),与孟子概括地强调《春秋》之“义”相比,显然“微”更直指《春秋》的核心。这与虞卿所著《虞氏微传》相应,又与《左传》成公十四年所记“君子日:《春秋》之称,微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善,非圣人,谁能修之”、昭公三十一年所记“《春秋》之称微而显,婉而辨。上之人能使昭明,善人劝焉,淫人惧焉,是以君子贵之”相一致。⑧张固也通过详细比较《左传》“君子日”与荀子思想的契合,认为“君子日”是荀子本人所添加。①也许这一论断还需要更多的文献支撑,但“君子日”与荀子主张相应的现象说明,与虞卿相比,荀子和《左传》的关联更为密切。能够证明这一点的,除了赵光贤所言《荀子·大略》的“解经之文”,②还有《战国策·楚四》所记“客说春申君日”一章中荀子写给春申君的书信,此章所记荀子之楚依附于春申君而后被谗去楚之赵,春申君后悔又使人请荀子于赵,于是荀子“为书”以谢春申君。③此章与《史记·孟子荀卿列传》所记多有不合,开头“疠人怜王”及所举事例同于《韩非子·奸劫弑臣》,章尾“赋日”又同于《荀子·赋篇》之末,因此引起诸多争议,一般认为韩非为荀子学生,是韩非使用荀子之论,书赋同篇说明两者均是荀卿的“谢楚之词”,即“遗春申君书,刺楚国”。④于此,其中所举“《春秋》之记”两事分别出自《左传》昭公元年、襄公二十五年,而不见于《公羊传》《觳梁传》,荀子“为书”所说之《春秋》无疑是指《左传》。显然,作为战国后期的儒家学者,虞卿和荀子游走于赵魏、齐楚,而且又都与《春秋》《左传》存在着千丝万缕的联系,以至其后的韩非子、《吕氏春秋》对《左传》事例加以引用,这些现象足以折射出《左传》的编写与荀子之前的儒家学者紧密相关。

换言之.结合虞卿、荀子的活动轨迹和文章著述,我们虽不便将《左传》的编纂归结于荀子、虞卿,但从虞卿、荀子与《春秋》《左传》的密切关系可知,正是孟子之后的儒家学者择取、修饰了那些流传于世的短章型春秋史文本,进而将之“随经隶事”而成《左传》。于此,荀子、虞卿以至韩非子、吕不韦门客才得以在著述时引用、阐释《左传》。

六、结语

简言之,结合当今出土的战国简帛文献来判定《左传》的成书时间,不仅可以照顾到《左传》文本的史料来源内证,也有利于从宏观的文化语境展现客观外证的价值。诸多出土简帛中的春秋史文本,构成了战国知识界所面对的共同文本,成为整个战国社会筛选、书写、接受和传承春秋史事的重要支撑。而《左传》正是由这些春秋史叙事文本进一步筛选、修饰、加工、纂集而成的,相对其他春秋史的书写,强调礼制、德义观念的《左传》无疑出自儒家学者之手。结合孟子所使用的春秋史事和话语逻辑,便会发现孟子的春秋史叙事并非出自《左传》,《左传》应该成书于孟子之后的时代。而荀子、虞卿、韩非以及吕不韦门客等人的著述则呈现出《左传》春秋史叙事的典型特征,这些现象说明《左传》在荀子之前得以成书。换言之,结合战国社会的春秋史传播形势以及出土简帛文献所呈现的信息,从宏观的文化语境可以判断出《左传》成书的时段处于孟荀之间。