从敦煌地区多民族共有文化符号看中华民族交往交流交融

2024-07-11于良红

于良红

内容摘要:敦煌地区自古以来就是多民族生活区域,优越的自然地理环境滋养了畜牧文化,马文化成为该地区多民族共有文化符号。通过壁画呈现、文献书写、文学叙述等方式,以马文化为中心构建了唐五代特定区域中华民族交往交流交融的鲜活历史,为今天铸牢中华民族共同体意识提供了丰厚的文化滋养。

关键词:敦煌;文化符号;中华民族共同体;唐五代;马文化

中图分类号:K870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)03-0135-08

The Communication, Exchange, and Blending of the Chinese Nation

Reflected by the Cultural Symbols Shared by Multiple Ethnic

Groups in Dunhuang Region

—Focusing on the “Horse Culture” in the Tang and Five Dynasties

YU Lianghong

(School of Journalism and Communication, Lanzhou University of Arts and Sciences, Lanzhou 730000, Gansu)

Abstract: The Dunhuang region has been a place where multiple ethnic groups have lived since ancient times. The excellent natural geographical environment has nurtured animal husbandry culture, and the horse culture has become a cultural symbol shared by multiple ethnic groups in the region. Through the depiction of horse culture in both murals, literature writing and literary narration, a vivid history of Chinese ethnic communication and blending in specific regions during the Tang and Five Dynasties has been constructed with a focus on the horse culture, which will provide rich cultural nourishment for consolidating the sense of community for the Chinese nation today.

Keywords:Dunhuang; cultural symbols; Chinese nation community; Tang and Five Dynasties; horse culture

(Translated by WANG pingxian)

一 问题的提出

敦煌地区自古以来就是一个多民族活动的区域,从史前时期火烧沟人、戎人到秦汉时期乌孙、羌人、月氏、匈奴,以及魏晋南北朝时期鲜卑,隋唐宋时期突厥、吐谷浑、吐蕃、回鹘、嗢末、党项,乃至元代蒙古,可以说敦煌多民族生活的历史构成了一部鲜明的中华民族交往交流交融史。2019年9月27日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上提出:“树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,增强各民族群众对中华文化的认同。”这就为当下如何铸牢中华民族共同体意识提供了理论遵循,也就是说如何突出和树立各民族共享的文化符号,并对这些具有代表性的文化符号进行科学的阐释与解读是我们亟须思考的问题。

对于一个多民族曾经生活的地区而言,这种共有的文化符号在多民族交往交流交融的社会生活中具有普遍性意义。史前时期,西北之地多为游牧民族生活,而马在游牧文化中扮演着重要角色。史前时期的嘉峪关黑山岩画中,涉及许多狩猎和放牧生活情景,图像作为现实生活最为直观的表现形式,岩画内容呈现出了该区域及周边区域的经济形态(可以类似地认为是一种游牧文化的早期表现),编号S108《射猎图》中一位身骑骏马的猎人对准右侧狂奔的野牛搭弓射箭[1],这也是游牧文化中普遍存在的一种生活方式。人类对于野马的驯化,是早期人类狩猎能力的一次极大拓展,辅助于弓箭,大大增加了获取猎物特别是大型猛兽的可能性。可以说,游牧生活状态下的早期人类对马匹的依赖,成为马文化思想的最初根源。另外,属于齐家文化的甘肃永靖大何庄遗址中发现三块马下颌骨[2],足以证明马在时人丧葬文化中的重要性。

“敦煌地区多民族共有文化符号”所承载的是一种抽象的意识,而通过“符号”来看待中华民族交往交流交融的历史则需要借助具体的物象来阐释,并通过物象的视觉化、修辞化、故事化等路径方式,使得这个符号具象化传播,成为联系多民族关系的一个载体。作为西北丝绸之路上重要枢纽的敦煌,从史前到唐宋时期,该地区生活的多民族生业经济模式一个显著特征就是畜牧经济,而马在畜牧经济中扮演着重要角色,建构和增强了多民族对“马文化”的重视。当然,游牧民族骑兵力量的强大,使得中原王朝统治者也极其重视马(畜牧业)的发展,从汉武帝《天马歌》、雷台汉墓铜奔马到唐太宗昭陵六骏,实际上是农耕文化与游牧文化之间的文化碰撞交融。在此,我们以马为中心,解读这一敦煌多民族共享共赏符号所呈现的中华民族交往交流交融的历史影像。

二 视觉化呈现:壁画艺术

图像艺术无疑是对现实生活的视觉化呈现,而我们对“马文化”的解读,必然要结合到敦煌乃至河陇地区甚至西北社会的演变背景之中。丰富的文献记载为图像的研究提供了最为直接的证据。秦汉以来,河西地区特殊的自然地理环境为畜牧业的发展提供了必要的前提。河西走廊水草丰茂,冬暖夏凉,易于畜牧,故而有了“地广民稀,水草宜畜牧,故凉州之畜为天下饶”的说法[3]。无论是河西游牧民族还是中央王朝的经营重视,均推动了河西畜牧业经济的发展且一直延续到后世。如同文献记载,敦煌壁画中所表现的马匹正是畜牧文化的产物,而敦煌作为丝绸之路东西文化交融汇聚之地,马形象可谓是无所不在,丰富多彩。

西汉以来,天马文化影响颇大,特别是司马迁在《史记》专门记载了天马出自敦煌渥洼水之事更是推波助澜[4],后世史籍诸如《汉书》沿袭了司马迁所载内容。敦煌文献P.2005《沙州都督府图经》引用东汉史学家李斐言,渥洼水在敦煌界,因此敦煌自然成为天马故乡。统治者对天马的宣扬以及后来征讨大宛获得汗血宝马,更使得骏马被高度神化。加之汉晋以来修道升仙风气盛行,神格化的马自然也成为角色之一。莫高窟北魏第275窟北壁须摩提女故事画中绘大迦叶乘五百马赴会,马匹从天而降,身体弯曲夸张,表现出凌空飞舞的动感。

莫高窟初唐第329窟夜半逾城中天马无翼,但用浮云流转、仙人通行来表达天马凌空飞跃之姿。盛唐第148窟涅槃经变西壁之纯陀最后供养中绘有狮子、牛、羊等瑞兽,而下方所绘翼马属于带翼天马,当然其他瑞兽的绘制是为了符合佛经本意,但佛经中并未提及翼马,无疑翼马的出现当为画师在佛经基础上的艺术重构,这与汉代以来敦煌一带流传的天马思想密切相关[5]。无独有偶,中唐第92窟涅槃经变中绘举哀众兽中,天马同样被绘制其中。由此可见,天马思想在敦煌乃至河西地区影响是非常深远的,甚至在西夏时期榆林窟第3、10窟内也绘制了天马形象。另外,敦煌壁画中的日月神属于一种外来文化杂糅佛教文化、中国传统神话元素,进而形成了别具一格的图像模式[6]。而在一些日月神图像中绘有天马,诸如中唐第361窟东壁南与晚唐第144窟东壁门北侧均绘制乘坐五马车的日神,日轮中菩萨妆容的日神身披璎珞飘带,双手合十,趺坐于五马座上,而五马身呈蹲坐之姿。尽管五马无翼,但作为佛教中日神所乘坐的马车,所驭之马必然也应属天马之类。

相较于宗教而言,生活中的马更富有生活气息。初唐第431窟西壁南侧供养人中,绘有一幅颇具生活情趣的“马夫与马”图。在画师笔下,卷发马夫席地而坐,垂头休憩而手中紧攥缰绳,马夫左右两侧静静站立着三匹赭红色马。初唐第329窟东壁供养人出行图中,所绘的是鞍马。这两幅壁画中马均是膘肥体壮、英姿飒爽。唐人绘马追求写实性,展示了大唐气象下对骏马的刻画;鞍马的刻画,所代表的是一种身份地位的象征,昭陵六骏即代表着一种社会上层对马文化的崇尚。为了突出人物形象,中唐第154窟北壁西边左侧未生怨中一匹白色高大骏马站立于人前,白马身形远高于马前诸人,主要是为了凸显骑马者的身份地位;晚唐第138窟报恩经变右侧上方孝养品中,一匹高大健硕棕色的马恭敬地站立在原地,这是等待须阇提太子回宫的坐骑,太子身份自然十分尊崇。

史学家郭沫若先生曾言:“可以列于渔猎一项的问句最多,然猎者每言王出马,而猎具有用良马之类,所猎多系禽鱼狐鹿,绝少猛兽,可知渔猎已成为游乐化,而畜牧已久经发明。”[7]而在敦煌壁画出现的狩猎图中,马无疑扮演着重要角色。初唐第321窟主窟南壁“十轮经变”画中一群猎人驰马挽弓,猎取狐兔;中唐第358窟南壁西侧“观经变”中,一猎手弯弓射箭,另一猎手正策马追逐一只惊慌逃窜的兔子;晚唐第156窟东壁南侧张议潮出行图中两人身跨骏马猎杀前面奔跑的猎物;五代第61窟屏风后背一猎人正搭弓射向前方的野鹿。这种狩猎文化背后隐含的恰是一种马文化的外现。敦煌文献P.2567《唐人选唐诗》之《行行狩猎篇》载:“边城儿,闲不读一字书,游猎夸轻趫。胡马秋肥宜白草,骑来蹑影何矜骄。金鞭拂雪挥鸣鞘,半酣呼鹰出远郊。弯弓满月不虚发,双(仓鸟)迸落连飞髇。海边观者皆辟易,勇气英风振沙碛。儒生不及征战人,白首垂惟(帷)复何益。”[8]说明狩猎活动已经成为日常休闲生活的一部分。

五代第98窟马厩图主要表现了唐五代时期敦煌地区养马情景,马厩被隔分为两个区域,内部为马匹区域,外部为马夫区域。从该图景中即可体现出敦煌地区对于马匹牧养的重视。“马者,兵甲之本,国之大用,安宁则以别尊卑之序,有变则济远近之难”[9]。冷兵器时代,中原统治者将马政视为稳固政权的重要倚仗,对于马匹的渴求正是统治者对强大军力的期待。唐前期,吐蕃不断侵扰唐朝边地,唐高宗询问御吐蕃之策。太学生魏元忠言:“出师之要,全资马力。臣请开畜马之禁,使百姓皆得畜马;若官军大举,委州县长吏以官钱增价市之,则皆为官有。彼胡虏恃马力以为强,若听人间市而畜之,乃是损彼之强为中国之利也。”[10]指出了马是军队战斗力的重要决定因素,游牧民族强大军力正是建立在大量的马匹畜养的基础之上。因此,自汉代以来,中原王朝统治者十分重视马政建设,隋唐时期,民族关系融洽,朝贡贸易频繁,有助于畜牧业畜种的改良,隋代“青海骢”即属于吐谷浑马与波斯马的改良品种[11]。唐朝时期统治者通过互市等方式,积极引进胡马改良马匹,“其后突厥款塞,玄宗厚抚之,岁许朔方军西受降城为互市,以金帛市马,于河东、朔方、陇右牧之”[12]。在初唐第323窟北壁张骞出使西域图中张骞坐骑、盛唐第130窟东壁八王争舍利的骑兵、晚唐第156窟张议潮出行图中持节者的坐骑等马匹的臀颈部均分布着圆形斑点,反映了西域花马深受敦煌地区民众喜爱,这类马匹是于阗所产的一种西域良马[13]。西域于阗花马造型的出现,乃敦煌系连接西域与中原路线的重要节点,亦是西域与敦煌乃至中原地区政治、经济、文化交流的重要证据。马匹作为军力的重要组成部分,敦煌壁画中表现了众多战马形象。晚唐第12窟南壁法华经变中转轮圣王骑兵身着铠甲,身下战马身形健硕,气势威猛,痛击小国败军。晚唐第156窟张议潮出行图南壁中仪仗卫队威武严整,展现出张议潮驱蕃归唐后骑兵出行的气势。榆林窟晚唐第25窟北壁弥勒经变中“马宝”与“兵宝”共同出现。马宝体型高大健美,臀部饱满圆润,缰绳绕颈;兵宝立于马旁,头戴宝盔,身着铠甲,手持盾和斧。五代第98窟法华经变中表现了最为典型的群马样式,群马向前疾驰,四蹄狂奔,马尾上扬,士兵或搭弓向前方射箭,或向后射击,呈现出一场异常激烈的骑兵作战场面。

吐蕃占领敦煌西域近百年,对敦煌乃至西北影响是巨大的,最为重要的是将吐蕃文化推广至统治区域,吐蕃典型的游牧文化自然也随之而来。《新唐书》记载,吐蕃生活方式为“其畜牧,逐水草无常所”[14],这是典型游牧民族的生活形态,也反映出吐蕃基本经济面貌。开元二年(714)八月,“乙亥,吐蕃将坌达延、乞力徐帅众十万寇临洮,军兰州,至于渭源,掠取牧马;……初,鄯州都督杨矩以九曲之地与吐蕃,其地肥饶。吐蕃就之畜牧,因以入寇。矩悔惧自杀”[15]。吐蕃占据水草丰茂的九曲之地发展畜牧业,实力得以大幅提升,继续东扩。由此可见,畜牧业既是吐蕃的生活依赖,同时也为军队提供了优良的战马资源。中唐第154窟金光明经变的舍身品东侧屏风画中,绘有一匹白描的马匹,细密线条勾勒出马匹毛发,身形健硕,后腿粗壮,属于善于奔跑的马匹。这与吐蕃人畜牧业发达密切相关,也造就了吐蕃军力尤其是骑兵的强大。

三 文字化书写:文献史籍

相对于图像中马文化的呈现,史籍记载特别是出土文献更强调了对当时历史的记载,更强调了第一手资料的真实性。众所周知,敦煌畜牧业的历史非常悠久,两汉以来的畜牧业持续发展,为唐宋时期敦煌畜牧业的发展奠定了良好基础,并带动了一些衍生产业如毛纺织业,成为促进畜牧民族与农耕、商业民族经济文化交流的重要媒介。

畜牧业的发展离不开特定的地理环境,得益于冰雪融水的榆林河、甘泉河、都河等众多泉流的交汇,敦煌地区湖泊交错,水草丰茂,是西北重要的畜牧区域[16]。敦煌文献P.2005《沙州都督府图经残卷》、P.5034《沙州都督府图经第五》记载了敦煌周边区域分布着较大的东泉泽、大井泽、四十里泽、大泽、兴胡泊等,这些湖滩泉泽为草场提供了必要的水源滋养。另外,P.5034《沙州都督府图经卷第五》还记载:“寿昌海,右出寿昌县东南十里,去州一百廿里,方圆可一里,深浅不测,地多芦蓟。其水分流二道,一道入寿昌南溉田,一道向寿昌东溉田。旧名渥洼水。”渥洼水也恰是司马迁在《史记》所记载的天马所出之处。

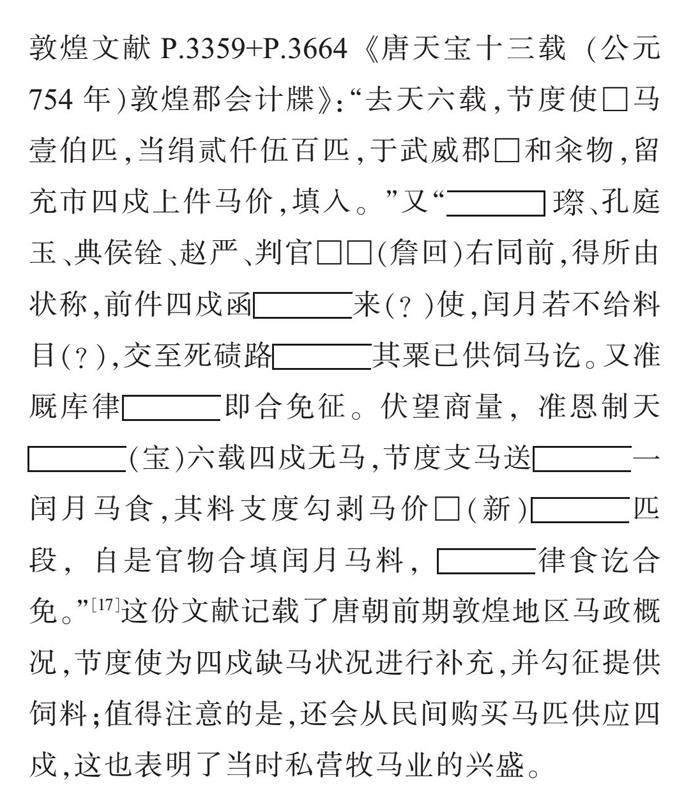

前文我们已经提到,敦煌优越的自然条件,使得该地区的畜牧业一直受到历代统治者的重视。敦煌文献P.3359+P.3664《唐天宝十三载(公元754年)敦煌郡会计牒》:“去天六载,节度使□马壹伯匹,当绢贰仟伍百匹,于武威郡□和籴物,留充市四戍上件马价,填入。”又“、孔庭玉、典侯铨、赵严、判官□□(詹回)右同前,得所由状称,前件四戍函来(?)使,闰月若不给料目(?),交至死碛路其粟已供饲马讫。又准厩库律即合免征。伏望商量,准恩制天(宝)六载四戍无马,节度支马送一闰月马食,其料支度勾剥马价□(新)匹段,自是官物合填闰月马料,律食讫合免。”[17]这份文献记载了唐朝前期敦煌地区马政概况,节度使为四戍缺马状况进行补充,并勾征提供饲料;值得注意的是,还会从民间购买马匹供应四戍,这也表明了当时私营牧马业的兴盛。

吐蕃最初生活依仗就是畜牧业,自然对马匹的重要性异常重视。敦煌文献P.T.1185《军需调拨文书》记载,“由于补充边守人数之军需物资末计入筹算,底子薄,要尽其所能征集。现有军需,要节约派用而不搁置。对下属长官要严词陈述:军用马厩,实数不清。以后打发来者,照尚论内大臣尚赞婆之令结算,分成三组下发。马厩不足数,不能将旧有马厩抽出来顶数。其不足数我等计算落实后,凡堡塞内,立即尽善调拨,将良马重新调足。于此期间,我认为不必惊慌。退浑追兵长官本为囊依担任,甥吐浑王子下令:‘派追兵长官达阿僧拉来代替囊依,以后派来。此次,先派岛帮东拉为副长官,军需物资由他供给……”[18]“甥吐浑王子”即是吐蕃征服吐谷浑后,吐蕃与吐谷浑联姻,进而密切了双方关系;“军用马厩”说明了马匹作为战略物资受到严格管控,吐谷浑军队的军需物资由吐蕃方面统一调配。另外,双方姻亲关系在P.T.1288《大事纪年》中得以印证,“(公元689年)赞蒙墀邦嫁吐谷浑王为妻”[19]。P.T.1081《关于吐谷浑莫贺延部落奴隶李央贝事诉状》记载了吐谷浑莫贺延部落奴隶李央贝关于所属权的诉状,其中卖身契中盖有吐谷浑和通颊长官以及当事人从原主人张纪新成交时的手印,充分反映出吐蕃统治敦煌时期吐谷浑、汉、吐蕃甚至通颊诸民族之间的交往。

正是基于畜牧业在敦煌经济生活的重要性,张议潮驱蕃归唐建立归义军政权后,继续大力发展畜牧业,在归义军政权职官系统中设置了诸如官马院、羊司等畜牧管理机构。S.4199《年代不明(10世纪)某寺交割常住什物点检历》载:“六枕一在官马院擎豆昔。”[20]P.2641《丁未年(947)六月都头知宴设使宋国清等诸色破用历状并判凭》载:“马院皮条匠胡饼四枚。”[20]34官马院的职官为知马官。P.3131《归义军曹氏时期(公元十世纪后期)算会群牧驼马羊欠历稿》:“知马官索善儿群欠大父马叁匹。”[21]P.2484《戊辰年(968)十月十八日归义军算会群牧驼马牛羊现行籍》载有“官马群、押衙兼知马官索怀定、知马官张全子”,后者还专门记载了牧放者姓名、牲畜类别(驼、马、牛、羊)、性别大小(父马、骒马、父马驹)、数量等信息[21]590-595。另外,除了官牧管理机构外,还辅以畜籍制度、算会制度、畜印制度等。P.2484是一份典型的畜籍档案,基本涵盖了上述归义军时期的畜牧管理制度。

为了更好地发展畜牧业,兽医学也在总结前人经验基础上得以全面发展,唐人李石编著的《司牧安骥集》可视为唐代中国传统兽医学的集大成之作。前文提及,隋代“青海骢”即是改良马种,说明隋唐时期人们已经认识到通过引进良马进行马种的改良,以提高马匹质量。《新唐书·兵志》载:“既杂胡种,马乃益壮。”为了提高马的性能,马匹阉割术可谓是中国人的独创,早在《周礼·夏官·校人》中即载有“颁马,攻特”,也就是对马进行阉割。敦煌文献P.T.1062《敦煌古藏文医马经》记载了阉马后遗症的治疗方法:“骟后如尿水流淌,为医治取举丸后流水……骟后洗净,抹以酥油,以手伸入(肛内)触及膀胱压之……有一圆圆之物感,轻轻挤压,即出黄水。然后备鞍慢行,蹓三至四日。如腹腔及肛门肿胀,何处肿胀即在该处扎针放水,置于栅栏内,直至能走。骟后七天,腿上若出现红点,可于踝脉左右扎之。走时前后肢如有羁绊跛行,可于马腋之际、肚脐左右两脉扎之。”[18]152除了骟马之法外,文献中还记载了关于马膘过肥、行走乏力、脊腰受损、误食中毒等症状的医治方法;在P.T.1065v《敦煌古藏文驯马经》还记载了如何训练马匹的方法[18]156-165。这是古代劳动人民在长期生活实践中的经验总结,一定程度上反映了游牧民族中先进畜牧经验在农耕文化区域的传播。

敦煌地区畜牧业的发展,推动了其他产业的发展。诸如皮革加工,P.2641“马院皮条匠胡饼肆枚”[21]612、P.5032“皮匠董润儿”;毛纺织业,P.2032v“擀毡博士、擀毡僧”“褐袋匠、擀毡博士、擀毡僧”等,均是从事毛纺织业的手工业者。产品如P.3047“杨二子直褐五尺,张十二绯褐五尺”。S.4472记载了不同颜色规格的褐布20多种。S.4525有“花毡、白毡、于阗毡”,S.4706有“五色花毡、方毡”以及P.3638“氍毹”等各类毛织品。另外,畜牧业的繁荣还促进了诸如牲畜交易、驮力运输、皮毛交易等发展,成为敦煌地区商业贸易的重要组成部分,活跃了西北边地的市场经济,也推动了民族间的交往、交流与交融。

四 故事化叙述:文学语言

法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs,1877—1945)提出了“集体记忆”的概念,认为“言语的习俗构成了集体记忆最基本同时又是最稳定的框架”[22]。作为现实生活的反映和升华,文学作品将敦煌文化中存在的共享符号通过故事化和抒情性语言表现出来,使得这种共享符号更具有普遍性和认同性。

敦煌古藏文文献ITJ731号中,记载了一个《家马和野马分化的历史》的神话故事:在昨天的昨天,在九个九十天的昨天,在九重天上,两马结合生下了一匹神马。马的父亲名叫喀尔达意雅尔瓦,母亲叫桑达义巧玛,他们在拉萨隆章甲英线地方生下后代。种马从九重天降落凡尘,为口寻找食物,为喉寻找水源。后来,神马之子在吉隆当哇遇到了一个叫吉恰曲的同类,生下三个儿子,即小马三兄弟。三小驹,分散在不同的地方。老大为争夺草场,与公野牛争斗而亡;老二怕死,不能前去为兄长报仇;老三虽势单力薄,但在人的帮助下为兄长报了仇。老三曼达来到机王国,面见名叫莫布丹先的人,表达了合作意愿,与人达成协议,立下钳子般的誓言,摁下手印表示信守。另外一种译本说,为报答人的鼎力相助,老三长期为人类效劳,成为家马;老二则永远地留在了草原上,繁衍为野马[23]。从故事中,我们看到了早期吐蕃社会畜牧文化的发展,缺草少水,争夺草场,事实上映射出现实生活中部落之间对水草丰茂牧场的争夺,也是游牧生产和生活状态的真实写照。同时,在故事中“人马盟誓”即表现出对“盟誓”的重视。盟誓在吐蕃社会生活中具有极为重要的地位。据《旧唐书》卷196上《吐蕃传》载:“(赞普)与其臣下一年一小盟,刑羊狗猕猴,先折其足而杀之,继裂其肠而屠之,令巫者告于天地山川日月星辰之神云:‘若心迁变,怀奸反覆,神明鉴之,同于羊狗。三年一大盟,夜于坛(土单)之上与众陈设肴馔,杀犬马牛驴以为牲,咒曰:‘尔等咸须同心戮力,共保我家,惟天神地祇,共知尔志。有负此盟,使尔身体屠裂,同于此牲。”[24]这种盟誓行为,具有典型的苯教文化色彩。苯教多神明信仰,使得人们通过盟誓来约束彼此行为,若违反誓言将会受到神灵惩罚。《敦煌本吐蕃历史文书》“大事纪年”记载了150余次议事会盟,其中包含了形式内容各异的盟誓[25]。这种盟誓文化与马也密切联系在一起,并且只有在“大盟”中才会使用,凸显了马的特殊角色。

从前文得知,无论是家马还是野马,身上都流淌着神马的血液,对于文学作品叙事而言呈现的是一种隐喻性的叙事表达。这种叙事都是叙事者为了某种特定目的,进而让受众准确理解自己所要表达的意图。西汉武帝时期,汉武帝为获取良马,专门进行占卜并得出“神马当从西北来”的预言[26],也为后来征讨大宛埋下伏笔。《汉书·礼乐志》载:“天马徕,从西极,涉流沙,九夷服。天马徕,出泉水,虎脊两,化若鬼。天马徕,历无草,径千里,循东道。天马徕,执徐时,将摇举,谁与期?天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。天马徕,龙之媒,游阊阖,观玉台。”汉武帝在诗歌中期望将驾驭天马前往东王公生活的昆仑山,甚至认为天马是神赐之物,“太一况,天马下,沾赤汗,沫流赭。志俶傥,精权奇,籋浮云,晻上驰。体容与,骋万里,今安匹,龙为友。”[27]对于天马形象的幻想即是马的神格化表现,酒泉丁家闸魏晋墓的画像砖中给出具体形象——带翼天马,即根源于汉代以来天马思想的影响。当然,也有无翼天马形象,但会在周围绘以云气纹,渲染一种仙境翱翔的氛围。

归义军金山国时期,张承奉为了宣扬天命所归,以白雀呈瑞作为金山国建立的合法性。敦煌文献P.2594v+P.2864v《白雀歌并序》中对白雀进行了全方位阐释:“白雀飞来过白亭,鼓翅翻身入帝城。深向后宫呈宝瑞,玉楼高处送嘉声。”[28]“五方色中白为上”[29],因而张承奉自称白衣天子,就是利用了敦煌地区崇尚白色的习俗。祥瑞中除了白雀之外,还包括其他白色物品诸如动物、植物、地名、物品、人物等,进而将白色事物与金山国建国理论联系起来。在白色动物中,即包括了马。在莫高窟第249窟窟顶北披中,翼马同龙凤、朱雀、玄武等神兽绘在一起,也表达出翼马是作为神瑞动物出现的。而《白雀歌》中将白马列入代表祥瑞的瑞物中,一方面是畜牧文化中代表牲畜之一,另一方面或许与佛教文化氛围有关。东汉明帝时期,白马驮经的故事宣告了官方对佛教合法地位的认可,在佛教徒心中无疑是一种宗教化的符号,白马这一形象后来被移植到了《西游记》故事中玄奘的坐骑身上。

无独有偶,《大唐西域记》记载:“‘我闻海滨有一天马,至诚祈请,必相济渡。僧伽罗闻已,窃告商侣,共望海滨,专精求救。是时天马来告人曰:‘……至赡部洲,吉达乡国。诸商人奉指告。专一无二,执其髦鬣。天马乃腾骧云路,越济海岸。”[30]这种天马的神性恰恰就是汉代以来天马思想的体现,而在《西游记》第十五回故事中,小白龙吃掉唐僧坐骑后,受观音菩萨点化而化为白龙马,龙与马的结合,正是迎合了汉代“渥洼水出龙马”的故事。

五 结 语

在敦煌多民族发展历史中,马文化成为各民族生活中一个重要主题,尤其在唐五代时期表现更为突出。诚然,这种文化与敦煌乃至河西地区畜牧业繁盛密不可分,但我们更要关注到以马文化为媒介的多民族交往、交流和交融,无论是壁画艺术,还是文献史籍,或者文学作品,究其根源是一种共享符号的体现,由此传达出敦煌多民族对马文化的认可和情感,说明马文化已经深入到唐五代敦煌社会各阶层的日常生活之中。

参考文献:

[1]杨慧福,张军武. 嘉峪关黑山岩画[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2001:66.

[2]中国科学院考古研究所甘肃工作队. 甘肃永靖大何庄遗址发掘报告[J]. 考古学报,1974(2):29-62+144-161.

[3]班固. 汉书:卷28:地理志[M]. 北京:中华书局,1962:1645.

[4]李正宇. 渥洼水天马史事综理[J]. 敦煌研究,1990(3):16-23.

[5]沙武田. 敦煌壁画翼马图像试析[C]//敦煌研究院. 2000年敦煌学国际学术讨论会文集:石窟考古卷. 兰州:甘肃民族出版社,2000:156-172.

[6]张元林. “太阳崇拜”图像传统的延续:莫高窟第249窟、第285窟“天人守护莲华摩尼宝珠”图像及其源流[J]. 敦煌研究,2022(5):11-20.

[7]郭沫若. 中国古代社会研究[M]. 北京:人民出版社,1977:29.

[8]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第15册[M]. 上海:上海古籍出版社,2001:316.

[9]范晔. 后汉书:卷24:马援传[M]. 北京:中华书局,1965:840.

[10]司马光,等. 资治通鉴:卷202:唐高宗仪凤三年(678)九月[M]. 北京:中华书局,1976:2466.

[11]魏征,令狐德棻. 隋书:卷83:吐谷浑传[M]. 北京:中华书局,2011:1842.

[12]宋祁,欧阳修. 新唐书:卷50:兵志[M]. 北京:中华书局,2013:1388.

[13]林梅村. 于阗花马考:兼论北宋与于阗的绢马贸易[J]. 西域研究,2008(2):44-54.

[14]宋祁,欧阳修. 新唐书:卷216:吐蕃传[M]. 北京:中华书局,1975:6072.

[15]司马光,等. 资治通鉴:卷211:唐玄宗开元二年(714)八月[M]. 北京:中华书局,1976:6704.

[16]郑炳林. 唐五代敦煌畜牧区域研究[J]. 敦煌学辑刊,1996(2):9-25.

[17]唐耕耦,陆宏基. 敦煌社会经济文献真迹释录:第1辑[M]. 北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:464-

465.

[18]王尧,陈践. 敦煌吐蕃文书论文集[G]. 成都:四川民族出版社,1988:187.

[19]王尧,陈践. 敦煌古藏文文献探索集[M]. 上海:上海古籍出版社,2008:90.

[20]唐耕耦,陆宏基. 敦煌社会经济文献真迹释录:第2辑[M]. 北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:33.

[21]唐耕耦,陆宏基. 敦煌社会经济文献真迹释录:第3辑[M]. 北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:597.

[22]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M]. 毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:40.

[23]F. W. 托玛斯. 东北藏古代民间文学[M]. 李有义,王青山,译. 成都:四川民族出版社,1986:17-41.

[24]刘昫,等. 旧唐书:卷196上:吐蕃传[M]. 北京:中华书局,1975:5220.

[25]陈践,杨本加. 吐蕃时期藏文文献中的盟誓[J]. 中国藏学,2009(3):133-141.

[26]班固. 汉书:卷61:张骞李广利传[M]. 北京:中华书局,1959:2693.

[27]班固. 汉书:卷22:礼乐志[M]. 北京:中华书局,1959:1060.

[28]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第16册[M]. 上海:上海古籍出版社,2001:170.

[29]上海古籍出版社,法国国家图书馆. 法藏敦煌西域文献:第19册[M]. 上海:上海古籍出版社,2002:180..

[30]玄奘,辩机. 大唐西域记校注:卷11[M]. 季羡林,等,校注. 北京:中华书局,2000:873.