互联网公益产品的游戏化设计特征研究

2024-07-11莫洁莹巩淼森

莫洁莹 巩淼森

摘要:对当前互联网公益案例中的游戏化设计、游戏化动力元素构成进行分析,归纳总结其中的游戏化设计特征从而指导设计实践。以DMC游戏化设计模型为基础,运用案例分析法,分析案例中的游戏化元素构成和设计应用。总结归纳出互联网公益的4个游戏化设计特征,包括“游戏动力作用的协同性”“增强公益故事的叙事性”“社交属性增加用户黏性”和“延续公益参与的持续性”,为今后的研究和实践提供参考和依据。

关键词:互联网公益;游戏化;设计特征;DMC模型;动力元素

中图分类号:TB47 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2024)11-0050-03

Abstract:It aims to analyse the gamification design and the composition of gamification dynamics elements in current Internet public welfare cases,and to summarise the features of gamification design in order to guide design practice. Based on the DMC Gamification Design Model,it analyses the composition and design application of gamification elements through the case study method. Four gamification design features of Internet public welfare are summarized,including “Applying the synergy of game dynamics”,“Enhancing the narrative of public welfare stories”,“Increasing user stickiness through social attributes”and “Continuing the continuity of charity engagement”,which provide reference and basis for future research and practice.

Keywords:Internet public welfare;Gamification;Design feature;DMC mode;Dynamics element

引言

近年来,游戏化的影子随处可见,游戏化已经给我们的生活带来了深刻影响。虽然公益产品借助互联网技术获得了许多机会,逐渐摆脱传统模式,但游戏化设计的介入才使得互联网公益真正意义上实现了全民化、常态化。游戏化的介入不仅提高了民众参与度,同时,公益的效率也得以改善。游戏化的介入对公益有着深刻影响,未来的互联网公益应该更要具备游戏化设计思维。

一、公益的困境

直到21世纪初,中国的公益仍以募捐形式的线下活动为主,如慈善晚会、义演等。此类传统公益存在着很多问题与痛点,核心问题是公益活动影响力有限。公益的核心不是给予别人财物,而是行动与参与,是大众的关注,是共同致力于社会问题的解决。但传统公益无论是影响广度,还是影响深度都有一定的局限性,传统公益形式无法引起广泛的大众关注和参与,以及持续关注项目进展。此外,传统公益还存在公益经费筹措困难、公益项目进展不透明、社会监督渠道不畅等问题,以上这些问题的存在严重限制了公益的发展与壮大。

马斯洛在需要层次理论中预言,随着社会的不断发展,人们的利他性需求也会随之增长[1],人们会更愿意和需要参与到公益慈善事业当中,以满足自身的自我实现需求。因此,公益事业需要寻求更好的自身发展,才能变得愈来愈发达。

二、游戏化设计介入公益的契机

2008年汶川地震后,网络捐款平台出现,很多业内人士将此看作是互联网公益的开端,互联网时代又为公益打开了新大门。公益搭上互联网快车后迅速发展了起来,让所有民众都能接触和参与公益,公益逐步全民化。随后,由国外发起的互联网公益活动——“冰桶挑战”蔓延到了国内,以游戏化方式介入代替传统捐款,有趣的形式引发了包括明星、企业家等各类社会人士参与。游戏化的趣味方式和明星们的宣传作用,使得“冰桶挑战”持续升温,呈现出全民关注、大众参与的景象。游戏化方式以更低的门槛让普通民众纷纷参与到互联网公益中来,游戏化形式的传播更广,受众更多。游戏化的介入为整个互联网公益增添了蓬勃生机和无限活力。

其次,游戏化是未来的主旋律,未来是游戏化的时代[2]。我们正在逐步进入游戏化的新时代,游戏正在不断渗透我们的生活和世界,市场上、生活里,游戏化的影子随处可见,网易、新浪、字节跳动等互联网公司已经推出了不少游戏化产品。游戏化可以推动市场营销,让更多的用户参与进来,以提升产品的市场占有率、提高用户体验和黏性。

另外,正在崛起的95后、00后群体从小与游戏同在,他们一路见证着体验经济的发展壮大。随着时代发展和人们思想进步,游戏逐渐获得大众的支持,游戏化思维得以广泛应用。95后、00 后通过游戏学习、锻炼体魄,游戏俨然成了生活的一部分。“一切皆可玩”是这两代人的主流看法,他们生来就有社交、娱乐的需求[3]。因此,随着95后、00后的崛起,活动体验、商业行为也都必须比以往更为有趣,才可以吸引用户来参与,参与感正变为极为重要的衡量指标。

综上可见,游戏化设计介入公益产品已经有优秀的案例。面对未来的游戏化时代、游戏化体验下成长的主流用户,总结游戏化设计的特征,对于互联网公益的发展有着重要意义。

三、互联网公益的游戏化设计案例分析

正式的“游戏化”概念于2003年被提出,目前,学术界大多认同的概念是塞巴斯蒂安?德特丁(Sebastian Deterding)较为言简意赅的定义——“在非游戏情境下使用游戏设计元素” [4]。

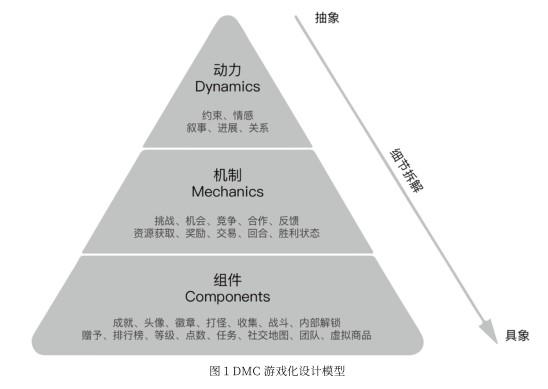

将游戏化元素准确地应用到游戏化产品中,才能满足用户的需求,才能真正充分调动用户主观能动性。凯文·韦巴赫(Kevin Werbach)搭建了游戏化DMC系统,如图1。将游戏元素自上而下划分了3层,即动力(Dynamics)、机制(Mechanics)和组件(Components)[5]。其中,动力层包含约束、情感、叙事、进展以及关系。动力元素是三者中最为抽象的概念,是游戏化设计的前提基础,是用户决定参与的根本原因,在游戏化设计过程中有着指导性意义。因此,以下的案例分析主要围绕着动力层进行分析。

当前,应用游戏化设计的互联网公益案例不胜枚举,笔者从中选取了有较大影响力的公益产品,以游戏化DMC模型为依据,聚焦剖析游戏化设计的动力层的应用。通过案例解析,整理提炼互联网公益的游戏化特点。

(一)蚂蚁森林

“蚂蚁森林”是附属于支付宝平台的绿色公益项目,把公益行为渗透到了用户使用支付宝的大部分场景中,使得用户参与公益的情境具备多元性,需要全面、多维度地调动用户的动机,“蚂蚁森林”应用了动力层所有元素。

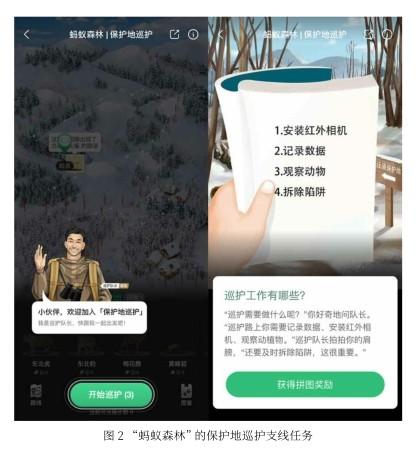

用户在“蚂蚁森林”通过积累碳排放量养成一棵虚拟树,阿里巴巴和阿拉善公益基金会就帮助用户在真实世界种植一棵真正的树。“蚂蚁森林”有着一套碳排放计算规则,不同的低碳行为换算不同数值的能量,这样的规则约束驱动着用户追求更多的绿色行为,完成产生更多绿色能量值的行为。系统会在次日生成绿色能量,用户可以采集自己和好友的能量并兑换不同等级的树苗,还可以和朋友一起合作完成种植任务,这背后都是关系动力驱动着用户与好友互动。每当用户完成一次种树任务,系统会颁发证书和成就徽章,记录着用户的公益成就,进展动力会激励用户持续挑战更多公益任务。除种树的主线任务外,“蚂蚁森林”里还有保护地巡护的支线任务,用户扮演“线上巡护员”完成巡护,在巡护过程中触发的剧情都是线下巡护员的真实故事。

(二)米多乐

“多米乐”平台作为用户、企业与公益组织的桥梁,凝聚了多方力量达成公益目标。平台的公益理念是拥抱健康和快乐,为此引入了游戏化设计。“米多乐”没有给用户叙述故事,整体是进展动力和关系动力为主,情感动力与约束动力加以辅助。

项目约束着用户形成早起、运动等健康的生活方式,用户通过行走步数、早起的方式获得虚拟大米以兑换企业捐助的真实物资。但“米多乐”的捐赠任务没有门槛约束,只要拥有虚拟大米即可捐赠,由用户自行决定自己的米数如何分配给各个公益项目,进而较为轻松即可以完成一次捐赠。当用户完成特殊活动或者捐赠任务会点亮相应的成就徽章,收获参与公益的荣誉感和成就感,徽章墙同时为参与者提供进展动力,鼓励用户保持健康和持续公益。“米多乐”还设置了捐米的排行榜,应用与好友竞争的机制激励用户参与公益。此外,触发用户的关系动力还有邀请好友进入“米多乐”获取奖励、加入社群一起捐、自建公益社群等机制。

(三)腾讯公益

“腾讯公益”是微信软件里的一个插件,汇集了各种公益活动信息,连接用户和公益组织以完成公益项目的筹款目标。作为一个筹款平台,这里没有过多的规则,自由度高,因此除了没有约束元素,其余4种动力元素都有被应用。

用户选择自己感兴趣的活动并做出捐赠决定,选择的公益活动和捐赠金额都没有限制,用户可以不受约束地自由选择和操作。平台在用户捐款前会图文并茂地讲述受助对象的故事,真实的故事叙述和生动的图片引发了用户的共情,同时增强了用户的信任感。除了图文故事的形式,“腾讯公益”偶尔会结合社会热点推送公益项目,以动画交互等富媒体的形式让用户代入游戏角色,以受助者或事件相关者的视角了解公益故事并参与项目,通过轻松的叙事方式获得用户认同。在执行捐款时可以选择自己单独捐款,还能向朋友发出“一起捐”的邀请,刺激用户的关系动力。该案例的进展动力和情感动力的应用在于,用户捐款后系统会给用户累积爱心经验、提升公益等级、解锁成就徽章,用户收获荣誉感和愉悦的心情。

(四)熊猫守护者

“熊猫守护者”是新浪微博推出的公益产品,联合中国绿化基金会为帮助野生大熊猫栖息地。该项目需要用户反复多次回到平台里,是一个长期的过程,项目在此过程中全面地调用了用户的动机。公益项目整合微博传播优势和社交属性,因此其中关系动力较为突出。

用户通过转发、评论微博等平台互动行为获取“微力值”,当“微力值”达到一定数额时,即可在微博上兑换虚拟竹子或者保护熊猫栖息地,绿化基金会则在熊猫食源地种下一株真实的竹子。不同竹子和栖息地所需的“微力值”不同,更会触发用户的进展动力,不断积累和升级以解锁更有难度的竹子和栖息地。用户还能到朋友空间里获取“微力值”、浇水、留言等互动,“微力值”互动情况和捐助情况会在好友榜上排名,触发用户间的竞争关系。此外,用户可以加入明星公益林与其他用户一起种竹子,收获社交的乐趣和捐助爱心的成就感。在此过程中,项目通过熊猫守护者的视角讲述公益故事、科普大熊猫保护各类知识,用户在参与公益的同时,还学习了相关知识,由此加深了用户对公益的关注度。

四、互联网公益产品的游戏化特征

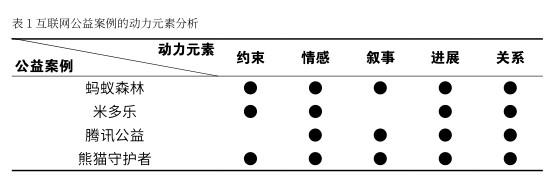

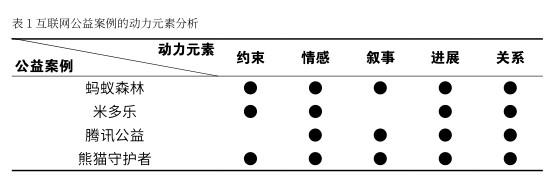

根据以上游戏化设计的分析,可见这4个案例均应用了情感动力、进展动力和关系动力,同时可以看到,在同一个案例中,对于动力的使用呈现出多元化的特点(如表1)。因此,综合以上分析,互联网公益的游戏化设计具备以下特征:

(一)游戏动力作用的协同性

游戏化设计流程需先确定项目的游戏化目标、目标用户特征以及使用情境,再根据以上因素在游戏不同体验阶段选择不同驱动用户的动力元素,搭配对应的机制、组件,构建完整的游戏化系统。因此,目标用户的差异性、用户体验的阶段性、使用情境的多样性要求游戏中的动力需要协同配合。

首先,目标用户存在差异性。20世纪80年代后期,理查德·巴蒂尔(Richard Bartle)建立了巴图玩家模型,游戏用户被分为成就者、探险家、社交家与杀戮者4个基本类型[6]。2017年,江南大学的张书婷学者通过亲和图提取,并分析互联网公益参与者的关键特征,根据互联网公益参与者的特征分析将用户界定4种类型,即结果导向型、独特体验型、协同合作型和互动交流型[7]。结果导向型用户喜欢参与公益的成就感,独特体验型用户喜欢更多新奇的玩法,协同合作型用户和互动交流型用户热衷于社交。每个公益参与者的需求特征都存在差异,各个动力元素协同配合,使得各类参与者的需求能被满足。

其次,用户体验存在阶段性。周郁凯(Yu-Kai Chou)在《游戏化实战》将玩家之旅的体验分成发现、入门、塑造和终局4个体验阶段[8]。新用户接触产品的用户体验起点始于第一次听说,此时,用户已进入发现阶段,需要驱动用户进入产品中来。直到用户长期进行着活动循环,此时用户进入终局阶段,产品要留住忠实用户继续参与公益,需要评判他们为什么仍然想要留在系统内,用对应的动机驱动用户完成更多的期望行为。为满足新用户和忠诚用户等各个阶段用户的需求,系统在游戏化设计中进行各个游戏动力协同配合。

最后,使用情境存在多样性。互联网为公益开拓了一条多元创新的道路,公益利用互联网的普及与便捷,使得用户可以在不同情境下接触到公益,时间与空间不再成为用户参与公益的阻力。用户可以利用日常生活中的碎片化时间参与到公益游戏中来,使得用户参与公益的情境变得多元。互联网下的公益不再局限于单一的使用情境,多样的情境也对应着多样的动力元素,系统需要不同动力元素联合作用,才能应对不同情境。

(二)增强公益故事的叙事性

游戏化的介入增强了公益故事的叙事性,让用户感受到的不再是传统公益说教式的单调体验,而是游戏的故事情节与公益故事相融合,用户参与并代入游戏中。用户不再作为旁观者的姿态看待受助者的故事,而是可以在游戏的带动下沉浸到受助者的故事中,代入式的叙事更能唤起用户共情,有效触发用户的公益行为。

在公益项目游戏化过程中,公益项目与游戏元素相结合,通过游戏角色的视角述说公益故事,用户由第一人称去感受公益故事,以亲历者的身份让公益故事更具感染效果;或将公益故事融入游戏剧情、游戏任务等机制,在游戏的逐步推进中了解公益,使得公益故事的叙事效果更加生动深刻。用户在情感动力和叙事动力的驱动下,在游戏的愉快体验中了解,并参与公益项目。

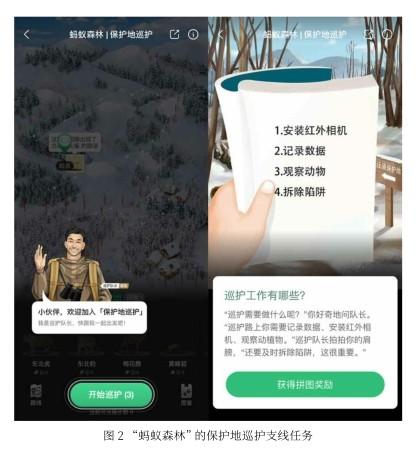

例如,在“蚂蚁森林”的“保护地巡护”支线项目中,用户在该项目中扮演“线上巡护员”,在巡护过程会触发不同的事件,这些事件都是实际的线下巡护员会遇到的,如在高原突被流浪狗的攻击、在巡护站点发现珍稀动物、安装观测用途的红外相机等。在游戏情节的带动下述说巡护员的公益故事,使用户真切地感受和理解到保护地的线下巡护工作,也对蚂蚁森林的保护地意义有深远的了解。

(三)社交属性增加用户黏性

人是一种社会性动物,人们喜欢建立联系,建立新的关系,喜欢做有意义的工作,得到社会的认同。这不仅是社会学的观点,在马斯洛需求理论中,无论是社交需求、尊重需求还是自我实现需求都是这一特征的体现。因此,互联网公益产品普遍都具有社交性的特征,在游戏化设计过程中利用了关系动力。蚂蚁森林、米公益、熊猫守护者这3个案例都设置了好友排行榜,除了通过超越好友而获取巨大的愉悦感,还能通过竞争机制刺激用户更积极参与公益,增加游戏黏着率。同时,蚂蚁森林、腾讯公益则设置了合种、一起捐等邀请好友合作互动的机制,收获参与公益自我实现的满足感,还可以获得社交乐趣、与朋友互动的谈资。这4个案例无一例外地都在用户完成公益项目后颁发了电子证书,让用户收获荣誉和成就感的同时,可以更方便快捷地分享到社交媒体平台获得认可。

可见,分享、竞争与合作的游戏机制被广泛应用于互联网公益项目中,有效解决了公益存在影响力有限的问题,大幅提升了公益项目的用户参与度。一方面,人们寻求自我发展,希望得到他人的认可,借助用户的自发分享可以促进公益项目的传播与扩散,快速提高用户基数;另一方面,竞争与合作的游戏机制创造了更加活跃的社交氛围,从而达到了提升用户参与度的目的。互联网极大改变了人与人之间的连接关系,其中的社交网络变得更加庞大和快速,将用户置于这张偌大的社交关系网中,可以更好地激发用户动力,产生更加深远的意义。

(四)延续公益参与的持续性

好的游戏容易让人无法自拔,好的游戏化设计也会带来上瘾的用户体验,因此,游戏化设计可以很好地解决传统公益中大众不会长期参与、关注公益的问题。游戏化设计中会设立一定的规则,使用任务、徽章等元素来调动用户的约束动力和进展动力。首先,任务会给用户一种使命感,让用户有想努力达成的具体目标,而规则是玩家达成任务的过程中设置的限制和约束。正如伯纳德·舒兹在其著作《蚱蜢》讲的,“玩游戏意味着自愿尝试突破不必要的阻碍”。任务目标和规则约束可以使得用户获得自主驱动力,自愿参与到游戏化的公益项目中来。自愿是用户长期参与公益的基础,使整个公益项目真正获得意义。

其次,徽章收集的进展机制驱使用户持续参与到项目中。当用户完成任务后,系统会在徽章墙上为用户点亮徽章,将用户的成就可视化,象征着用户逐步提升的地位和权威,见证用户自身进步的过程。徽章增加了项目的可玩性,成为用户一个可选择的任务,徽章墙也为游戏提供了最直观的目标,用户直觉上会觉得点亮所有徽章是游戏的终极目的,并且通过一段时间的努力是可以达到的。而且,用户只有在发挥了自身能力,或经过有难度挑战后获得的徽章,才会产生成就感和炫耀之心,才有可能渴望收集齐所有的徽章。在这个追求所有徽章的过程中,用户就会自然留在游戏里,而不会因为迷茫而流失。

可见,约束动力和进展动力共同驱动着用户持续参与公益。如此设计,能激发用户自发、持续地成长进步,让用户对游戏的未来更有期待。

总结

通过以上对案例中的游戏化设计分析,总结发现游戏化设计很好地解决了公益的痛点,影响更多用户自发、持续地参与到公益中来,为公益带来了更加深远的意义。此外,为面对当前全球公共卫生安全、应对多变的社会环境,分析总结互联网公益的游戏化设计特征显得尤为重要。本文总结出的4个游戏化设计特征,扩充了游戏化设计的研究领域,有助于指导互联网公益的实践,促进了其发展,创造了更大的价值。

参考文献

[1]康晓光.义利之辨:基于人性的关于公益与商业关系的理论思考[J].公共管理与政策评论,2018,7(03):17-35.

[2](美)简·麦格尼格尔.游戏改变世界:游戏化如何让现实变得更美好[M].浙江:浙江人民出版社,2012.

[3]石鑫.信息的游戏化传播与应用[D].暨南大学,2018.

[4]程晓妍.移动端产品中的游戏化设计与表现[J].设计,2020,33(05):64-66.

[5]钟雨男,许懋琦.游戏化设计在互联网产品中的应用策略研究[J].设计,2019,32(23):152-154.

[6]Bartle R . HEARTS,CLUBS,DIAMONDS,SPADES:PLAYERS WHO SUIT MUDS. 1996.

[7]张书婷.移动互联网背景下面向大众参与的公益服务设计研究[D].江南大学,2017.

[8](美)Yu-Kai Chou.杨国庆译.游戏化实战[M].湖北:华中科技大学出版社,2017.