二重视角下的《聊斋志异》乡村书写及其功能

2024-07-07侯雨含

收稿日期:2023-02-22

作者简介:侯雨含(1998- ),女,河南焦作人。文学硕士,江苏省惠山中等专业学校教师,主要从事中国古代小说研究。

摘要:《聊斋志异》中明确涉及乡村空间的篇目多达109篇,根据其书写的视角,呈现出以底层百姓为生存主体的真实乡村和以文人外部想象下的虚幻乡村。前者着力通过空间书写底层民众的生存困境和反抗精神,后者则体现出文人身份认同和故土情节交织下的逃避心态。在叙事功能上,蒲松龄通过对乡村空间和其他空间的串联与对比引导作品的叙事意图,而乡村虚幻空间的隔绝和流通,则具有独特的审美功能。

关键词:《聊斋志异》;乡村书写;空间

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

“从基层上看去,中国社会是乡土性的” [1]1,广大的乡村作为中国社会政治、经济、文化的根基和命脉,千百年来被文人墨客不断地书写与建构,是一个不可忽视的地理空间。萧公权将清代的乡定义为县级行政组织以下的基层组织,地理位置是“环绕城(即巡抚、知府、知县的治所)周围” [2]13-14,主要形态为“乡村、集市和某种程度的城镇” [2]13-14。鲁西奇在研究中国古代乡里制度时指出,“乡里制度或乡里控制制度则是乡村控制制度的组成部分”“乡里制度由乡、里、邻等县级政权以下、不同层级的地域性管理单元组成” [3]8-9。结合二者对乡村及其相关制度的定义,可以将“村”“里”作为《聊斋志异》文本中乡村空间的标志。经统计《聊斋志异》中涉及乡村空间的篇章有109篇,所涉及的篇目约占总篇五分之一,其作用和功能不应忽视。蒲松龄出生于一个没落的封建地主家庭,又经历了科考、游学、坐馆,长于乡村而又不局限于乡村,其身份为书写乡村空间提供了多元的视角,蒲松龄笔下的乡村并非只呈现出“某种单一的指向和意义” [4]1,而是一个复杂立体的文化空间。目前学界对于乡村空间的研究较少,并且多以展现乡村生活图景为中心,忽略了文学作品乡村书写的空间要素。本文将以乡村空间为原点,探寻《聊斋志异》乡村空间下的人地关系和乡村文化表征空间的生产,同时梳理空间要素参与故事叙述的路径及其表达效果。

一、现实乡村的生存奋争

布朗肖认为:“文学空间并不是一种外在的景观或场景,也不是见证时间在场的固化场所,文学空间的生成源自作家对于生存的内在体验。” [5]12《聊斋志异》中的乡村空间是作者倾注内在体验并结合自身观察所得的经验而创造的文学空间,这一空间具有客观物理性质和社会性。《聊斋志异》的故事文本立足于真实的乡村空间,描述了该空间下的社会生产生活状况,还原了底层人群的生存体验。

(一)底层百姓生存压抑

《聊斋志异》文本中客观乡村空间下的绝大部分人群,如底层百姓和未发迹的生员,不具备对其生存的空间的掌控能力,他们的生存处于不确定或被掌控的状态。“空间看起来是纯客观形式,但它却是社会的产物” [6]96,乡村空间是一个受到多方权力浸染的空间,空间中生存的主体直接受到权力的控制,这些生活在乡村中的底层百姓,面临着生存空间被挤压的焦虑。其中官府是乡村空间中重要的控制力量。

征收赋税就是封建王朝权力下渗至乡村的重要环节之一,州县官府将差役下放至乡村催科,以完成纳税任务。《促织》中就描述了久未过童生试的成名报充里正役遂至倾家,生活无以为继的场景。在清朝,百姓除了需要缴纳丁税之外还有其他不可免除的劳役,里甲就是其中之一。里甲组织的最初建立和后续发展都是以区域为基础的,是政府通过对空间细致的划分来实现对广大乡村地区管控的手段之一。在征税过程中,虽然里甲名义上只是作为收税的辅助工具,然而在实际运行中,往往背负着极大的负担。“在许多情况下,他们不但要负责催促同乡交税,而且还要负责赔偿同乡未交的税。一位方志编纂者因而说道:‘遇轮值之年,举族不嫁娶,土著坐是离散。” [2]126-127故《促织》中的成名才会因为“不敢敛户口,而又无所赔偿,忧闷欲死” [7]694。统治者通过乡、里、邻的基层组织来实现对于乡村的控制,这些基于空间细致划分的制度如同权力的毛细血管牢牢嵌入乡村空间。加之政策的执行层面的失误,如官吏贪腐乡绅暴虐等情况,使得底层民众无法自主掌控自己所存在的空间,处于被动的压抑状态。

相较于封建制法对乡村空间的间接控制,暴力组织对于乡村空间生存主体的侵害更加直接,文本中呈现的暴力组织对于乡村空间的侵袭主要有三种。其一,盗贼。如《崔猛》中“土寇啸聚”“聚山为盗,焚掠村疃” [7]1586;其二,叛寇。《野狗》《公孙九娘》等篇章的“于七”之乱杀人如麻,《小二》中的白莲教叛乱导致的背井离乡,《狐女》中“叛寇横恣,村人鼠窜” [7]2103;其三,兵害。《张氏妇》中大兵入村“鸡犬庐舍一空,妇女皆被淫污” [7]2105。这些暴力组织直接侵入抢夺民众赖以生存的乡村空间,对其生命财产安全造成了巨大的破坏,民众彻底失去了所凭依的空间。

民间信仰在底层百姓的精神世界内部,成为其权力体系运行的重要部分,冥冥之中的鬼神之力把控着空间中底层百姓的命运。《聊斋志异》中常常着力表现乡村地区对鬼怪神异的臣服。《牛犊》中按时缴税敦厚诚实的农人被预言要惹上官刑,果不其然次日其牛犊将驿马误作老虎用角抵毙,由此农人便受到了官府的惩罚;《李檀斯》中,李檀斯听闻“走无常”言自己即将去世,颇不信,后果死。鬼神之力的无处不在和不可抗拒使得乡村中的底层百姓对其深信不疑。《王六郎》中许某与王六郎至交,王六郎行义举被授为招远县邬镇土地之后,于梦中告知乡民厚待他的友人,于是“众乃折柬抱襆,争来致赆”“蓬头稚子毕集,祖争送出村” [7]41。民间信仰的力量隐蔽而无处不在地内化于乡村空间之中,成为规范人行为的重要手段,引导生存在这片土地上的人们遵守诞生于乡土的基本人伦观念。《韩方》主人公性纯孝,在邪疫流行之时依靠神灵指点使得父母安康痊愈,并使邻村避免邪疾侵扰;《纫针》中夏氏善心筹金救女,不料银钱被盗,愤激自缢,后随霹雳复活;《张诚》中张讷孝友,为弟求死,后在冥间遇观音点化得生。而背离相应道德准则的终将受到报应:南三复始乱终弃遭鬼魂报应、戴生淫人妻子死后将入“黑暗狱”等等。民间信仰的力量通过善有善报恶有恶报的因果报应,在引导建立基本秩序的同时不断加深对于此空间内生存主体的集体记忆,从而不断地强化自身权威。

(二)生存斗争与空间拓展

《聊斋志异》中的乡村空间中人群的生存状态依赖其对于空间的掌控能力,与“走无常”、道士、术士这些拥有特殊能力的人或乡绅不同,底层百姓和书生生存在被各种权力控制下的乡村空间中,普遍存在着不同程度的压抑。“美国著名存在主义哲学家保罗·蒂里希认为:‘存在,就意味着拥有空间。每一个存在物都努力要为自己提供并保持空间……不拥有空间,就是不存在。所以在生命的一切领域之中,为空间奋争都是一种存在论的必要。” [8]71由此,以受压抑的乡村空间为原点,蒲松龄生产出了具有抗争内涵的文化空间。

《张氏妇》讲述了张氏妇出奇计巧妙地利用和改造空间,在大兵侵袭之下保得全身的故事。故事的伊始,清兵侵袭占据了乡人生存的空间,民众不敢与之相对只得被动避匿于涨水的田地之中,被清军发现后受到惨无人道的奸淫。张氏妇对清军的反抗行为是伴随着空间的改造和利用产生,并随着空间的转移而步步推进。首先是连夜将厨房挖出深坑,插上尖锐的竹矛,覆盖上茅草,伪装成休息的地铺。用卧房的空间属性引诱贪淫的兵士进入并将其杀死。张氏妇创造性的对空间的改造使其获得了反抗清兵侵略的初步胜利。接下来张氏妇又主动利用公共空间,将自己置身于交通要道,大路四通八达人来人往,空间的公共性难以容纳私密行为的发生,从而利用空间伦理属性所带来的羞恶之心约束大兵的行为。在对空间环境的积极改造和对空间属性的巧妙利用之下,生活空间成为凝聚着底层百姓智慧和抗争精神的空间,从而包蕴着积极的斗争意义。

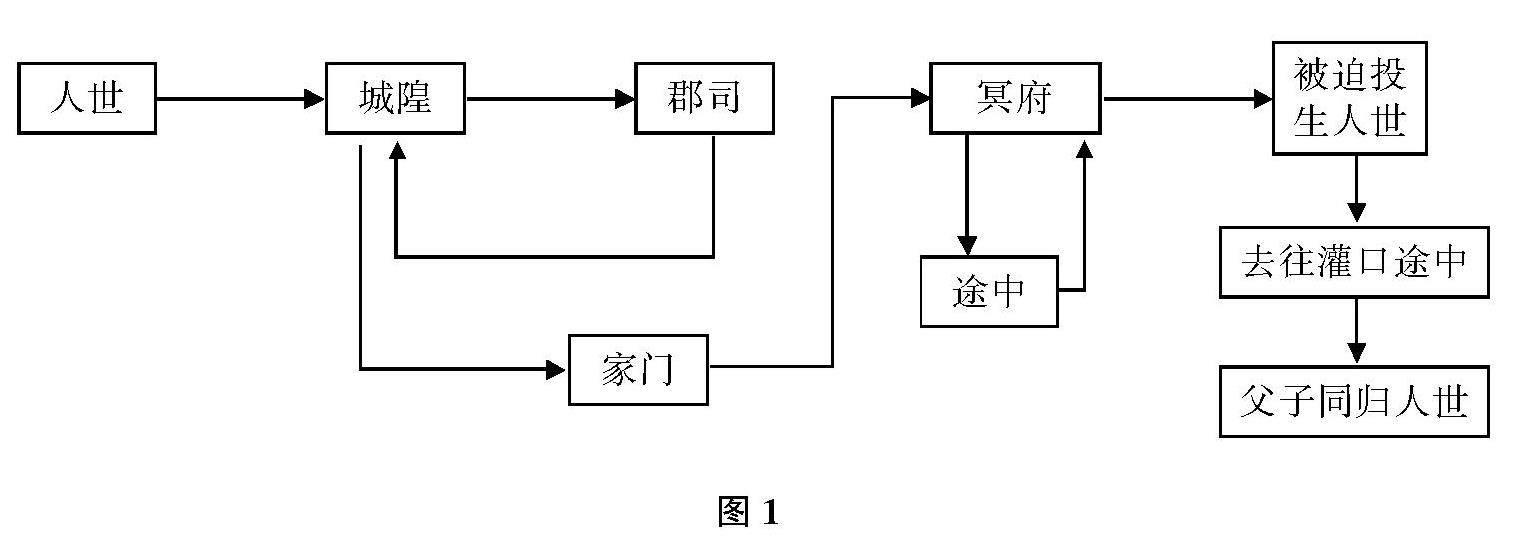

除了通过对客观空间的塑造来传达反抗精神的文化空间之外,蒲松龄还创造出了“冥界”这一符号化空间。《席方平》一文中使用了“中国套盒”式的空间排布结构(见图1),由席方平从人世赴冥伸冤开始展开第一层空间结构,以此为线索层层展开多层空间,通过空间的不断套叠和循环,将席方平伸冤之艰难,心智之坚定充分展现出来。

图1

从图1可以看出,席方平从人世入冥司起辗转经历了九次空间转换,层层套叠的冥府空间使得绝望的情绪不断累积加深,积攒了动力势能,使读者压抑的情绪在席方平历经磋磨终得善果后得到了最大程度的释放。不断变动的空间设置意在将伸冤过程具象化,空间的转移成为事件发展的外在表征。一次次空间的转移包含着席方平的血泪,“套盒”式的冥府空间作为现实社会黑暗的映射,将阴阳两个空间异体同构,冥间尚有二郎神主持公道,而阳世只会寸步难行,极具讽刺意味。蒲松龄在深沉的绝望之下高扬着人的积极能动性,艰难的冥府之路亦是席方平精神世界的外化,黑暗的冥府在席方平对公平正义矢志不渝的追求之下,最终被九王和二郎神君荡平,席方平以草芥之身挑战权威促进了空间性质的转变,最终带父亲一起逃离黑暗炼狱。冥府空间作为一个复杂的符号,寄寓着作者对世态炎凉的批判,同时蕴含着底层百姓不畏强权勇于抗争的精神。

在压抑—重构—复归的故事模式空间下,主体被压抑的生存状态作为叙事的动力因素,通过对生活空间的重构来改善主体的生存状态,主体所在的空间不单单是客观空间,而成为了生存主体情感体验和意义建构的文化空间。

二、虚拟乡村的精神乌托邦

乡村空间并非是一个固定的符号。不同的主体因为观看的角度不同而生成不同的文本。《聊斋志异》中呈现出文人外部视角下的乡村想象,表现为虚幻乡村空间构筑的文人精神乌托邦。

《聊斋志异》中乡村不仅是实在的生存空间,也是虚幻空间的外在形态,这种现象绝非偶然,在《刘夫人》《湘裙》《薛慰娘》《王桂庵》《粉蝶》《仙人岛》《青娥》《婴宁》《巧娘》等篇章中乡村空间成为仙、妖、鬼生活的空间,其特点是为仙、妖、鬼所创设,独立于现实空间之外,并由书生闯入为契机,参与故事叙述。

这些以乡村为外在空间形态的虚拟空间,呈现出肉体欲望与生存欲望交织的特征。在此类虚幻空间中,书生身份的主人公往往会展开艳遇故事,获得故去或成仙的亲人的资助,大富大贵,实现世俗欲望的满足,乡村成为了理想的乌托邦空间。《刘夫人》中廉生暮归途中偶入一村,获得贵妇人资助,后大富大贵;《湘裙》中晏仲,在阴间鬼村中遇鬼兄娶鬼妾返阳;《薛慰娘》中丰玉桂梦中入鬼村,娶薛慰娘。《聊斋志异》中情爱故事的主人公基本都是书生,“小说家常以理想补人之缺憾。心之不慧也,可以易之;首之不美也,可以换之,见《聊斋·陆判》魂之不灵也,可以代之,见《聊斋·小翠》” [9]516。《聊斋志异》以创作补偿心态设置书生形象结构情节已是世所公认,乡村乌托邦以书生为主人公看似合乎逻辑,但书生与乡村二者之间产生的身份认同和空间认同值得我们考量。在《聊斋志异》中,现实的乡村淳朴,充满生机和原始生命力,却缺少人文性,为书生文人所厌弃。乡村少文教,郭生二十岁依然“字画多讹”(《郭生》);村中的申生家中贫困不顾廉耻出门为盗(《申氏》);彭海秋在村中别业攻读感慨“村中无可共语者” [7]1002(《彭海秋》),都暗含着作者代表的文人群体对于乡村空间的鄙薄心态。“朝为田舍郎,暮登天子堂”,书生渴望通过科举摆脱乡村空间,实现社会阶层的纵向流动,其书生身份与乡村空间本身就存在着一定程度的背离,那么为什么要将乡村作为乌托邦外部空间形态呢?

乡村乌托邦作为连接书生理想和现实生活的“中间景观”,成为现实与幻想的中间缓冲地带,既是理想实现之地,又与现实生活有着基本的维系,现实与虚幻交错之间,增强了理想的现实可感性。这一“中间景观”的空间设置,绝大程度上来源于文人对其现实空间下生存状态的逃避。统观《聊斋志异》中的书生,多屡试不第,终日坎壈缠其身,聚焦这些踏入乡村乌托邦的书生,他们在原本的现实空间(非乡村)中,也受制于现实生活中的焦虑。如《刘夫人》中廉生“早孤,家綦贫”,《薛慰娘》中丰玉桂家贫无业,又带病奔逃,《王桂庵》中王生对榜人女寤寐求之而不得,而在此空间中,都实现了欲望的满足。乌托邦的乡村外在形态凝聚了书生群体对于自我身份认同的复杂心态,一方面书生既厌倦功名科考,又无法真正放下名利之心,既向往世外桃源般的乡土,又抗拒真实贫瘠的乡村。面对“士”的阶级期待,他们既无法扶摇直上登上“天子堂”,也不甘平庸放下读书人的身份成为“田舍郎”,由于无法直面空间与身份认同上的割裂,只能选择最快捷和功利的途径——创造臆想中的乡村乌托邦。

《聊斋志异》中的乌托邦有多种外在空间形态,例如:天宫、洞穴、壁画。但乡村的外在空间形态最直接的体现了创作的心理动机——逃避,它提供了超越日常生活的经验,但又以“乡村”这一传统社会最广泛的空间存在把虚幻与现实经验连结在一起,虚中有实,似真似幻。段义孚认为“想象力不断使我们误入幻想的歧途,人造世界中存在种种虚幻充满奇异极不真实,又并不能保障人类对安全感的深层次需求。这会使人的本性与现实环境的距离愈来愈大导致非真实的生存状态” [10]41,于是为了强调叙述的真实性,在“桃花源”这一叙事传统之外,作者需要强调乡村的外在形态以满足叙事真实的需要。乡村作为传统中国最基本最广泛的空间形态,基于文人的主体性和经验,常常带有“栖息地”“家园”的意味,文人墨客对于乡村这一空间有着天然的依恋。作者将自我欲望投射于此,规避掉现实生活的窘境和真实乡村的贫瘠,将乡村虚拟空间塑造成“有既定价值的安全中心” [11]66。不同于诗歌作品对真实乡村的深情歌咏,《聊斋志异》的乡村幻境设置则强调叙述功能,以幻境作为容纳主体欲望的空间,为情节提供空间基础的同时,强调乡村的外在空间形态满足了人类对于安全感的深层需求。所以《聊斋志异》的乡村空间同样承担了虚幻空间生产的功能,且以乡村为外在形态的虚幻空间更为直接的影射了作者的逃避心态。

“文化空间生产是指运用文化的象征、想象、意指、隐喻等手段,建构空间文化表征意义的过程。” [11]197-201乡村乌托邦蕴含着创作者对于乡村空间的想象,是基于创作者身份和生活经验创造出来的空间形态。这一空间真实地反映其身份认同和故土情节交织下的创作心理,是具有特殊意义的文化空间。

三、乡村书写的叙事功能

《聊斋志异》中的乡村空间不仅仅是故事发生以及叙事的必要场景,同时其作为小说结构的重要因素,空间的设置与作者的叙事意图有着内在的关联,其空间的串联和隔绝都蕴含着作者叙述的倾向性。

(一)空间串联与对比

《聊斋志异》常设置线索性人物来将小说中变动的场景和空间串联起来,故事聚焦于单一人物,故事的叙述进程跟随人物线推进。叙事者通过把握显性的人物,衔接叙事空间,同时传递自己的价值观点、思想认识甚至伦理立场。在《田七郎》一文中,作者通过武承休这一人物展开叙述。武承休好交游,于梦中得知田七郎可与其共患难,遂至东村求之。面对贵客结交,田七郎其母态度淡漠,并指出“受人知者分人忧,受人恩者急人难。富人报人以财,贫人报人以义” [7]668,点出全篇结构的核心。《田七郎》将村舍破屋与高堂富户作为空间结构的枢纽,以武承休造访田七郎开始串联起两种不同的空间,武承休在不断到访村舍空间的过程中引出田七郎丧妻、入狱的事件,从而使得武承休与田七郎的情谊越发深厚,又以田七郎到访武承休处,进而连缀起田七郎杀三人为武承休报仇并自杀之事。全篇将不同性质的物质空间作为行文的骨架,以武承休与田七郎的交友为血肉,展开对不同身份和社会地位的人物主体之间交往的思索。作者设置乡村空间作为武承休生存空间的对照,象征着在田野上孕育出的以田七郎为代表的重义轻生、淳朴刚健之气质。当把田七郎抽离出原本的乡野,放置在混杂着利益的空间时,二者的对抗性便自然地展现,继而田七郎为知己杀仇救义的情节作为矛盾的爆发点,将故事推向高潮的同时展现了人物性格。乡村空间便作为人物性格塑造的一个侧面,融合在叙事之中,完成了对人物性格的塑造和故事情节的推进。

叙事空间变动的效果之一即是将不同空间横向呈现,从而产生对比互衬。《农人》一篇中,故事主体在田垄间与富贵之家两个空间中切换,狐狸在田间偷食被农人追打,仓皇逃窜,在富贵之家却猖狂作祟勅勒无灵,只得请出农人将其驱赶。蒲松龄借狐狸作祟的故事线索,连缀起两种不同空间下的人物生存体验,富贵之家只能借助符咒但依旧徒劳,农人穷苦辛劳,却具有与妖祟争斗的力量,最终农人可以轻易了却狐患。不同空间下生存主体的不同状态对比刻画出乡村空间蓬勃的力量感。鲁迅在《论俗人应避雅人》中指出:“优良的人物,有时候是要靠别种人比较,衬托的,例如上等与下等,好与坏,雅与俗,小器与大度之类。没有别人,即无以显示出这一面之优。” [12]206空间的转换将乡村空间寓于“二元补衬”概念当中,作者借此彰显叙事意图从而把握叙事的走向。

(二)空间隔绝与流通

《聊斋志异》空间架构的突出特点之一还表现为空间的隔绝。其故事中设置与现实生活疏离的空间作为故事的发生地,如荒宅、书斋、寺庙,或者洞穴、仙境等空间。空间的隔断造成社会关系的真空状态,主人公只身进入到孤立的空间,主观上极大弱化伦理约束。在《荷花三娘子》中,士人鄙夷男女在田陇间野合之举,却邀女子于书斋中求欢,公共空间下士人行为受到礼教规范,即使已经被美色吸引,但依然坚持夜晚于书斋私会。段义孚认为“自我意识与个体的强调显然与空间分隔有关系”,在隔绝空间内,个体从集体中剥离,外在约束减弱,极易产生私欲的膨胀,故此类空间设置一般都伴随着男女情爱故事,形成了男女艳遇的叙述程式。乡村异空间作为此类封闭空间的一种,在空间设置上具有封闭性和开放性并存的特征,乡村的外在空间形态使其具有独特的审美功能。

从空间设置角度来看,乡村空间的外在形态模糊了虚拟空间和现实空间的界限。主人公主要通过失路、入梦、受引三种形式进入虚拟空间,同时在进入后多采取第三人称限制视角进行叙述。乡村空间的外在形态强化了主人公和读者虚以待物的心理动势,与以洞府为虚拟空间的《翩翩》做比较,罗子浮“入深山中,见一洞府。入则门横溪水,石梁架之。又数武,有石室二,光明彻照,无须灯烛” [7]621,其独特的空间陈设大异于日常生活,一见便知其为仙境。而当虚拟空间立足于现实生活想象,以村落形态呈现时,主人公和众人都不觉为异,从而自觉调动起读者的审美期待。乡村的外在空间形态重在以日常之常积攒审美心理动能,又以了了几笔点破,“至其处,村舍全无,不胜惊怪” [7]1719“倏然惊觉,始知是梦” [7]2248“酒渐解,始悟所见皆鬼” [7]1837,强化幻境之异,给人以“如冷水浇背,陡然一惊”的惊奇。通过乡村空间的隔绝和流通,叙事者不仅灵活地切分了乡村虚拟空间内外的故事情节,使得故事结构立体鲜明,互相勾连,同时在第三人称限制视角的叙述下,读者与角色感知同频,从而极大丰富了读者阅读体验。

同时,乡村虚幻空间的开放性增强了虚幻世界和现实世界的联系。不同于传统志怪着意“幻境”“仙境”通过巨大的时间差凸显仙凡有别,《聊斋志异》乡村虚幻空间则有意通过消除二者的时间差距来贯通空间,例如在《刘夫人》中,刘夫人的鬼村与现实空间时间同步,主人公在两类空间中自由来去,刘夫人和廉生“鬼借人谋,人资鬼力” [7]1801,共同经营,获得不菲的财富。乡村形态的虚幻空间隐含着《聊斋志异》的现实指向,虚幻空间服务于现实世界,二者之间的的隔绝状态并非是永久的,就如同婴宁被带出了幻化的村落,走向世俗的家庭。“乡村”作为一个隐藏在狐鬼花妖世界中不易察觉的符号,鲜明地映照出蒲松龄的现实底色。

《聊斋志异》中的乡村空间变动不拘,作者通过不同生存主体的视角描绘出了真实和虚幻两种不同的乡村空间,通过书写两种空间下的生存体验,我们得以窥见乡民生活的真实状态和以蒲松龄为代表的文人群体对乡村的复杂心态。乡村空间的设置也大大丰富了《聊斋志异》作品的结构,作者借乡村空间对故事情节和修辞进行干预,具有不可忽视的叙事和审美功能。

参考文献:

[1]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2004.

[2][美]萧公权.中国乡村——十九世纪的帝国控制[M].张皓,张升,译.北京:九州出版社,

2017.

[3]鲁西奇.中国古代乡里制度研究[M].北京:北京大学出版社,2021.

[4]韩春燕.文字里的村庄——当代中国小说的村庄叙事[M].上海:上海人民出版社,2011.

[5][法]莫里斯·布朗肖,著.文学空间[M].顾嘉琛,译.北京:商务印书馆,2003.

[6]包亚明,编辑.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003.

[7][清]蒲松龄.全校会注集评聊斋志异(修订版)[M].任笃行,辑校.北京:人民文学出版社,

2016.

[8]谢纳.空间生产与文化表征——空间转向视域中的文学研究[M].北京:中国人民大学出版

社,2010.

[9]朱一玄,编.中国古典小说名著资料丛刊《聊斋志异》资料汇编[G].天津:南开大学出版社,

2012.

[10]宋秀葵.段义孚人文主义地理学生态文化思想研究[D].山东大学,2011.

[11]谢纳.作为表征实践的文化空间生产[J].社会科学辑刊,2019,(4).

[12]鲁迅.鲁迅全集(第六卷)[M].北京:人民文学出版社,1973.

The Rural Writing and its Functions of Liaozhai Zhiyi

from a Dual Perspective

Hou Yuhan

(Huishan Secondary Specialized School of Jiangsu Province,Wuxi 214000,China)

(下转第138页)

(上接第60页)

Abstract: Liaozhai Zhiyi,which explicitly involves the countryside space in as many as 109 articles,presents the real countryside with the grassroots people as the main subject of survival and the illusory countryside under the external imagination of the literati according to the perspective of its writing. The former focuses on writing the survival plight and the spirit of resistance of the grassr?蛳oots through the space,while the latter reflects the escape mentality of the literati under the interweaving of their identity and the plot of their homeland. In terms of narrative function,Pu Songling guides the narrative intention of the work by linking and comparing the rural space with other spaces,while the isolation and circulation of the illusory space in the countryside has a unique aesthetic function.

Keywords: Liaozhai Zhiyi;rural writing;space

(责任编辑:景晓璇)