贾樟柯:时间的目击者

2024-07-07赵淑荷

赵淑荷

贾樟柯在电影《一直游到海水变蓝》拍摄现场

北京时间5月25日,导演贾樟柯在微博上发了一段文字:“谢谢朋友们的关心,今天晚上《风流一代》没有奖。影片在戛纳得到很多好评和鼓励,开心回家,继续下一部电影。”

这是贾樟柯第六次入围戛纳电影节主竞赛单元(另有一次入围“一种关注”单元)。此次入围的新片《风流一代》,使用了近20年来拍摄的素材,回顾过去25年中国社会变迁,前线口碑不错,场刊评分一度领先。

对这部作品,贾樟柯承认它实际上非常“私人化”,在一个稍显宏大的时间跨度之下,“贯穿影片的情感曲线是我的切身感受—这就是我所经历的—但我相信这也是中国人相通的情感”。

仅以长片来看,贾樟柯的电影创作经历了几个不同时期。

最开始,他使用独立电影的方法,参与地下电影的风潮,操作了自己最早的学生作品《小武》,在欧洲的电影节上一鸣惊人,一举成为世界影坛的新星。这也延伸出充满个人体验和极具怀旧色彩的《站台》《任逍遥》,构成了山西汾阳的“故乡三部曲”。随后,贾樟柯将视线从故乡移开,开始关注时代变迁下极具时代特色与在地特征的“游民”现象,《世界》和《三峡好人》,都与此主题相关,《天注定》则是这位导演与时俱进的一次观察,他选择借助刚刚兴起的微博在他所关注的底层打工群体当中寻找故事。2015年开始,贾樟柯在电影层面和个人表达上显示出双重野心,他创建了一个贾樟柯宇宙,过去电影中的角色开始反复在他的新作品中出现,并且将故事续写下去;另外,他对时代的描摹也进入了一个更宽广的阶段,《山河故人》《江湖儿女》以及新近入围戛纳的《风流一代》都涉及更长的时间跨度。

在贾樟柯的电影中,存在着种种矛盾,他记录了“向上流动的希望与困顿停滞的现实”。他同时操作自然写实的风格与精心的符号细节,他兼顾旧式情义的江湖气与深刻思考的知识分子情怀。他走向世界的程度,超出同时代的中国导演,同时又持之以恒地描绘变动中的故乡。

《山河故人》至今,贾樟柯始终表现出一种书写21世纪中国历史的野心。

2006年,贾樟柯凭借《三峡好人》获威尼斯电影节金狮奖

时代与个人之间的张力,是贾樟柯电影的美学核心。经过《天注定》之后,贾樟柯对时代变迁这一话题的兴趣越来越明显,而他采用的方式仍然是关注时代洪流中的个体经验,这一点一直延续到最近的《风流一代》。

《山河故人》至今,贾樟柯始终表现出一种书写21世纪中国历史的野心。迪厅、矿场、工厂、高铁、高楼大厦,有的事物轰然倒塌,有的事物呼啸而过,还没来得及反应,便永久成为了历史,留下一声空落落的叹息。这就是我们正在经历的21世纪。贾樟柯的电影,留下了这些时代变化的证据,在人物身上刻下了难以磨灭的情感刻痕。那些我们所失去的,所遗忘的,在他这里历历在目。

而贾樟柯,他是时间的目击者。

贾樟柯被公认为中国最会写作的导演之一,他的电影确实像小说一样有阅读趣味。

电影《小武》拍摄花絮

世情小说与现实主义

作为入围戛纳次数最多的中国导演,贾樟柯无疑是国内为数不多称得上“世界级”的电影创作者,但是并不冲突的是,他同时也是一位非常“中国”的导演。

无论是对故乡、青春的怀旧还是对时代的刻录,贾樟柯的电影当中总是有一副非常“传统”的骨肉,支撑着人物的行动,支撑着他对世界的看法。

作家张怡微曾言:“世情小说的落脚点并不是人的情感,而恰恰是市井生活中不让人升华的真相。”贾樟柯在细节和符号上的丰富,恰恰就是在最庸碌的层面,在习俗、婚恋、金钱、面子等日常生活的运行秩序当中,把握人物与世界的落差。诸如小武称钱、巧巧跨火盆、红色美发宝的两次出现,他的电影常常在这样的细节处展现出世情小说的特征。

这跟他在90年代获得的文化养分不无关系。1993年,贾樟柯进入北京电影学院就读,当时侯孝贤把自己所有电影的拷贝捐赠给了北京电影学院,所以贾樟柯最初系统地接触电影,就从侯导的电影里习得了一种个人化的、纪实的、富有余味的表意方式。

贾樟柯回忆这段日子的时候,还提到了同一时期,沈从文和张爱玲被文学史重新发现,并成为流行。这两位文学家对日常生活和个人经验的关注,让过去从革命文艺当中成长起来的贾樟柯感到思维上发生了翻天覆地的变化。

从第一部长片《小武》开始,人际关系是贾樟柯观察社会的起点。

电影《小武》剧照

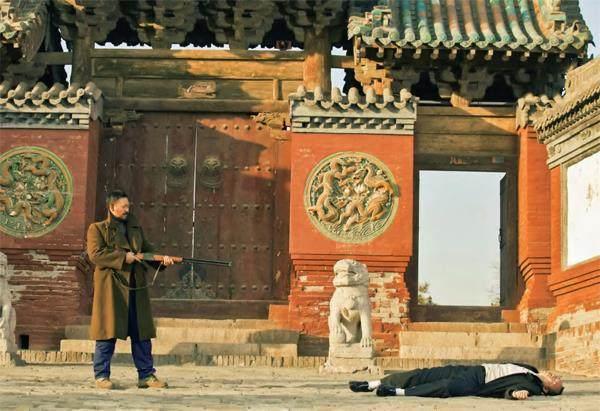

电影《江湖儿女》剧照

《小武》讲述的,是一个小偷的人际关系,在几天内渐渐瓦解。这来自贾樟柯从北京回到家乡汾阳之后对身边的观察,友情、婚恋、家庭关系迅速呈现出新的样态,而改革开放是其中的最大变量。“我想讲一个变革时代的故事,可以从人际关系来着手”,在贾樟柯最初的设想当中,《小武》的片名应是《胡梅梅的傍家,金小勇的哥们儿,梁长友的儿子:小武》。

小武和小勇原本是一对好友,而小勇参与了经济链条当中被盘活的那一部分,完成了从不合法到合法的转变,率先成了“企业家”;而小武仍是一个扒手,他被新的经济秩序及其人情秩序抛弃,游离在外,局促,困窘,游荡。小武称钱的片段,控诉了“结婚时送你六斤钱”的承诺,到“来路不明的钱,接不住”的变质,他对“结婚为什么不告诉我”的反复强调,是一种在人际关系中被抛弃的失落,而从更大的层面,显示出旧式江湖情义面对新秩序时的脆弱与失效。

即便后来贾樟柯在自己电影当中进行类型片尝试,人和人的关系仍然是他电影当中最主要的线索,用以支撑人和时代之关系这一核心主题。尤其是在《山河故人》《江湖儿女》当中,“关系”开始更多地以“情义”出现,这两个词都很“中国”,也很传统,跟“江湖”一样,不可翻译,只能阐释。

贾樟柯确实对旧式情感有一种情结。在一篇有关侯孝贤的文章当中,他提及在侯导的电影看到“旧社会”“旧语言”“旧情义”,就连“侯孝贤”这个名字都让他想起县城的衰败院落门匾上,“诸如‘耕读之家‘温良恭俭的古人题字”。

从《天注定》开始,贾樟柯的类型尝试,都杂糅了黑帮片、江湖片、武侠片等元素,这种类型偏好当然来自贾樟柯少年时期在山西县城录像厅的记忆,但另一方面,它们都在讲述前现代的,不被现代经济关系定义的,不受新式道德左右的旧式人情。某种程度上,这也是已入中年的贾樟柯,走过《小武》的“现在时”之后,对过去生活的怀旧。

《江湖儿女》里,巧巧和斌斌多年之后在一家小旅馆里举行跨火盆的仪式,斌斌牵起巧巧的左手:“就是这只手救了我。”巧巧说:“我不是左撇子,当时开枪的是右手。”这种怀旧失败的尴尬和失望,像一个隐喻一样轻轻弥漫在贾樟柯如今的创作里。《三峡好人》开始,人总是在寻找什么的路上,但是他们往往找到一个错误的答案,或者原本并不存在的答案。

贾樟柯曾经提到,在北京电影学院接受教育的时候,学校的老师分为两派,一派教好莱坞,一派教苏联电影,苏联培养剧本写作,要求剧本写得像小说一样能够阅读。这一点深深影响了贾樟柯。贾樟柯被公认为中国最会写作的导演之一,他的电影确实像小说一样有阅读趣味。

我们可以看一看在《山河故人》和《江湖儿女》当中都出现的红白喜事,它们在两部电影里都是相当有幽默感的片段,但是来自导演对现实的敏锐捕捉。

电影《世界》里,建设中的世界公园

《山河故人》里,故事讲到2014年,已经成为沈总的沈涛去参加婚礼,赠送新人一人一部苹果手机,新人手里拿着最新款的iPhone,向沈涛三鞠躬。时代符号被掺杂进传统习俗,碰撞出滑稽甚至尴尬的幽默效果。

在《江湖儿女》中,斌斌则让那对拉丁舞者在二勇哥的葬礼上再献跳一曲,他对舞者说:“二哥爱的就是个你,送他一程。”巧巧说了,国标舞太洋气。这不仅是一个江湖大哥的爱好,而且体现了当时的中国各阶层普遍想与世界接轨的愿望。

如果你觉得这其中有一点难堪、尴尬、离奇,我想贾樟柯会告诉你,这就是我们市井生活和人际关系的真正模样。

科幻、流行歌与关公少年

在贾樟柯的眼里,流行文化是我们的栖息地,“一个温暖的归宿,一个自我安慰的地方”。

《山河故人》和《江湖儿女》反复对迪厅、迪斯科名曲、霹雳舞进行再现,这完全是贾樟柯的个人情结。双人舞是一种交流,甩头等夸张的肢体动作则是中国人极少采用的情感宣泄方式,对巧巧、斌斌、沈涛以及贾樟柯来说,舞蹈是一种语言。

流行歌是另一种抒情方式,很多普通人难以言说或词不达意的感情,都被安放进《珍重》《浅醉一生》《有多少爱可以重来》,不断重现,不断回溯。

在贾樟柯的电影里,到处都是声音。处女作中,他曾经因为想要加入街道噪音而跟录音师吵架,最后不得不找到张阳来救场(后来也成为其御用录音师)。电器商店里,电器开着声音;婚礼前夕,婚庆队伍彻夜歌唱流行歌曲;丧葬店里,一堆人围在一起唱《心雨》;小武找小姐,听她唱歌;和小姐在家里聊天,他们唱王靖雯的《天空》;洗澡时在空旷的澡堂里破除“真不会唱”的心理防线,大声练习卡拉OK;药店老板搬迁,大街上放着歌……

后来,贾樟柯将这些无处不在的流行文化和消费文化景观,视为自己年轻时的表达方法,“曲折地、心照不宣地”透视时代变迁。在近些年的创作中,他转而通过将时间切成大的篇章段落更直观地标注时代,流行音乐则成为串联这些时间段落的情感纽带。

贾樟柯的电影创作存在一对明显的矛盾,这位受侯孝贤、小津安二郎、布列松影响至深的,推崇自然状态的导演,另一方面,却也是一位刻意的、精致的符号学大师。

他喜欢用面孔、服装、道具等不言自明一目了然的符号,言简意赅地表达他对社会的感知,从这个层面上来说,贾樟柯是完全的视觉艺术创作者。从《三峡好人》开始,贾樟柯则开始使用超现实的符号,来表达他对这个世界的“不理解”,或者表达试图理解却受挫的心灵经历—这是每一个中国人的相同体会。

很多普通人难以言说或词不达意的感情,都被安放进《珍重》《浅醉一生》《有多少爱可以重来》。

近几年来,对贾樟柯的批评,多数集中于他对时代的体察越来越空洞、越来越刻板,似乎对时代情绪的捕捉正在距离他过去曾经推崇的自然写实越来越远。贾樟柯在《天注定》之后的直白,有他自己的原因,过去他使用流行文化来透视时代变迁,某种程度上也属于一种春秋笔法,但是最近(十)几年,他的想法发生了变化,因为“中国电影在呈现中国社会的现实和历史的时候,最缺的不是隐晦,而是坦率”。

对贾樟柯来说,同样作为流行文化的科幻,不是一种想象,而是一种感受,一种观察,然后是一种评论。

2001年,被贾樟柯视为一个重要的节点,这一年北京申奥成功,中国加入WTO,打工潮出现,农民工和春运成为重要的社会问题,北京开始堵车了,经济飞速发展的程度令人惊叹,贾樟柯称之为“超现实的经济运动”。

一个看不见的庞然大物进入我们的生活,它引起个人处境的变化,这个描述本身就有科幻色彩。这正是21世纪初中国的真实状况,一辆飞速疾驰的车上,载着因惯性而滞后、而困惑的人。

在采访中,贾樟柯提到,他在北京感受了这一点。2001年北京申办奥运会成功后,“这座城市马上变成了一个工地”。“非典”期间,他在空旷的大街上,发现很多楼盘、商场、酒店都使用外国地名命名—我们正在迫切地向往着外面的世界。北京丰台,有一个充满微缩世界景观的公园,贾樟柯觉得很有趣,他为此拍了《世界》,视线对准底层务工人员,他们漂在北京,维持着这个庞大的“世界”,维持着人们对世界的梦想。

后来,贾樟柯跟随自己的纪录片拍摄对象刘小东去三峡。在奉节,他看到“整座城市就像一个废墟”,一座有3000年历史的城市,在很短的时间里,被拆成破碎的砖头和钢筋,贾樟柯的第一反应是,“是不是外星人来过”。西南景观对贾樟柯来说,天然有一种陌生的美感,三峡再度解放了他的感受,于是在《三峡好人》中,他让一座大楼飞走,拍摄高空中走钢索的人,以及让普通的漂泊者,目击了UFO。

阎连科曾经将自己的作品《炸裂志》看作他与中国现实变幻的一次思想赛跑,“作家的想象力和现实的复杂性进入到同一跑道进行赛跑,跑赢的是中国现实,输掉的是中国作家的想象力”。这恰好就是贾樟柯超现实笔法的答案,很多时候,现实本身就是超现实的。

电影《三峡好人》,走钢索和大楼升空的场景

电影《山河故人》中的关公刀少年

这某种程度上也能够解释,为什么从《山河故人》开始,贾樟柯开始习惯于使用编年体来叙事,因为他需要对比,拍电影对他来说是一种梳理的方式。如果不把过去和今天(乃至未来)放在一起观照,我们很容易在经济的疾速变动中变得健忘,从而对那些断层一般的变化失去理解能力。齐泽克曾盛赞贾樟柯在《三峡好人》里“呈现的倾圮、荒凉、忧郁之下的历史生命”,其判断的基点是“真正的历史性不是体现在善恶角力的历史主义轨道上,而是处在历史主义失效的节点上”。

贾樟柯提到《山河故人》的拍摄动机:“我们放大了人类活动中经济生活的比重,却缩小了情感生活的尺寸和分量。因而我们会幻想,再过十年,在我们的未来,我们会怎样理解今天发生的事情,我们会如何理解自由的问题?”

《山河故人》中,沈涛在1999年看到一个十岁左右的孩子,扛着一把关公大刀穿街而过,2014年,梁子在异乡看到了相同的一幕;送到儿子到乐(Dollar)回前夫家时,沈涛与他一起听叶倩文的《珍重》,11年后在澳大利亚,到乐仍能凭借一种遥远而似曾相识的感觉,辨认出这首歌。贾樟柯以一种轻微的神秘主义倾向,联系着这个因巨变而显得零碎的时代。尽管,在时代变迁的潮流中,无论是打工潮还是移民潮,都被冲击到世界的各个角落,但是我们仍过着极为相似的生活。

“拿关公刀的人,我们可以把他想象成一个学武术的少年,有可能是学戏的。他拿着刀,出门在外,讨口饭吃。我们也可以想象,他是穿过拥挤的街市的神明,他就是关公。”

在贾樟柯的电影里,存在着这样一种“相信”,你无须将其解释为更复杂的隐喻和假托,那些超现实的符号也像是“关公少年”一样,理解这个时代需要一点想象力,因为它本就如此科幻。

电影的口音与表情

关于故乡,贾樟柯有一句感言:只有离开故乡,才能获得故乡。

正像美国影评人安德鲁·萨里斯所说的:“一个伟大的导演终其一生其实只是在拍一种电影,他的一系列作品不过是‘内在意义的多重变调。”对贾樟柯而言,他自始至终在拍摄一部有关山西、有关故乡的电影。

1993年,汾阳小子贾樟柯去北京读书,感觉北京就是一个大一号的汾阳;1998年,第一次去欧洲参加影展,贾樟柯觉得,欧洲是更大的北京。

故乡是贾樟柯体会世界的起点。这种同心圆结构同时又像一根风筝线,把这位世界级的导演永恒地拴在那个山西小城里。

贾樟柯曾提到,自己对时代情绪的敏感,有一部分得益于他在汾阳相对封闭的生活经验,在“汾阳小子”贾樟柯的想象里,世界上最远的地方是乌兰巴托。每年冬天,寒流从那里长途跋涉,来到山西,西北风猎猎,这里的人总是日复一日做着相同的事情,直到改革开放的大门打开,“有新的东西进入生活里,那种改变带来的震动感是强烈的”。

首先是物质,很多在书本和广播里才能听到事物进入了寻常生活,《山河故人》里,沈涛和梁子吃饺子之前,先用微波炉把它热了一下;接着是文化,流行音乐成为贾樟柯的纪年方式,时代金曲在他的电影里担负重要的表意功能,而录像厅、迪厅、霹雳舞,则以贾樟柯的年少情结形成了他的个人签名。他曾经把一部叫《霹雳舞》的美国电影看了七遍,直到现在,他仍然经常在自己的工作室里,避开人的时候,独自舞蹈。

不同阶段,贾樟柯选择山西作为拍摄地的原因都不一样。在“故乡三部曲”当中,他将汾阳视为“中国所有待发展、待开放城市的缩影”,又或者是后来人们常常提起的“县城影像”。它以庞大、普遍而被忽视为特征,大量的人群聚居在这里,静默地承受着经济变革的结果,但是摄影机没有发现他们。

《天注定》开始,贾樟柯尝试在自己的电影里使用类型片的方法,他参考了武侠片来操作这部电影,而山西保存完好的大量古建筑为他的核心观点提供了条件:暴力是一个伴随人类的老问题。用不同时代、不同地域、不同人群的故事,来反复讲述同一个母题,这本就是类型片的根本逻辑。就像片末的戏台,千百年来唱着暴力与反抗的古老戏码。

《山河故人》则来自贾樟柯的乡愁,他开始让这部电影呈现出无可挽回的中年人情绪,那是对过去生活的怀恋,一种乡愁,某种无力,以及对经济秩序下人际关系的抗拒—他以一种回忆的视角重新提起“情义”和“江湖”。《山河故人》“过去—现在—未来”这样一个三段式结构,是因为贾樟柯当时“站在人生的中间点,观察今天的生活,回忆过去,想象未来”,这是他自己的处境。

这些年来,对贾樟柯最常见的批评是,他已经不再是那个先锋的、反叛的电影导演,而开始像一个“商人”,他穿名牌、抽雪茄、开公司。

电影《天注定》中,颇具隐喻意味的古建筑

“我们放大了人类活动中经济生活的比重,却缩小了情感生活的尺寸和分量。”

关于故乡,贾樟柯有一句感言:只有离开故乡,才能获得故乡。

《一直游到海水变蓝》就诞生于这种批评最盛的时候,此时的贾樟柯,早已成为一个名副其实的“文化商人”,尤其在家乡山西,他牵头创办的平遥国际电影展,在短短几年的时间里成为中国最有活力的电影节之一,他在汾阳贾家庄开办了艺术中心和一家影院,把文学活动带进县城和村庄。

这个时候,贾樟柯对电影的抱负,已经与他对故乡的情结密不可分,相互杂糅,几乎成了同一件事。他的电影生涯是在电影节展体系里起步的,他的青年记忆,就是在柏林、戛纳、威尼斯、釜山、多伦多四处参展。有一天,他想,什么时候能在中国办一个影展,“形成中国电影文化的价值判断”?

于是贾樟柯追根溯源,找到了平遥,找到了《小城之春》,找到了“费穆”,找到了他在中国电影里的乡愁。

山西汾阳贾家庄,贾樟柯参与创办的“ 山河故人”餐馆

纪录片《一直游到海水变蓝》剧照

贾樟柯曾经提到过一个说法,叫“电影的口音”,大意是说创作者应当用自己的声音说话,呈现独特的作者性;借用这个说法,他对社会和人群的感知方式,也可以称为“电影的表情”。

《小武》原来有一个平庸的结尾,警察把这个小偷带走,电影就结束了;有一天拍戏的时候,有很多人围观,贾樟柯有了灵感,他想起了鲁迅所说的“看客”,于是他决定拍摄围观小武的人群,这个结尾就从小武个人的命运被深化到了国民性的层面。

《小武》以围观的人群结尾,《山河故人》里有一段无声的人浪,《江湖儿女》的开头摄影机在公交车上人群的面孔上巡视,到《一直游到海水变蓝》里,贾家庄看戏的一段里,贾樟柯仍然在关注观众,摄影机平滑地移动,直到将每个普通人的面孔尽收。

在为时代保留影像的时候,贾樟柯向人群中的每一个“表情”投去目光,将他们从经济发展的“代数问题”中解放出来,重返为个体,那些表情常常是滞怔的、漠然的,但在戏台下、喜宴上,也往往表现出轻松的、愉悦的情绪。

那么,贾樟柯的表情呢?这位已经老去的“汾阳小子”,他在中国电影里,有一副怎样的表情呢?这应该是一个很有趣的问题。

DV、手机与影像的地质层

“当时北岛有一首诗叫《回答》,里面有‘我不相信……我不相信……我当时觉得太棒了!因为我实在太喜欢‘我不相信这句话。”

贾樟柯的创作起点是90年代,当时的中国电影正在经历种种文化和艺术思潮的冲击,第六代在其中以一种先锋姿态登上影坛,他们开辟了独立电影的空间,创造了一种新的电影潮流,以新纪录运动重写中国电影的风貌,关注弱势群体,提倡自然写实,反叛权威,反叛商业,并且前所未有地接轨世界。

据贾樟柯自己的说法,在最开始成为一个地下电影导演并非有意之举,而更多地来自他在资金和话语权不足的情况下所做出的自然而然的选择。但是他确凿无疑地对后来的另一个潮流表达了积极主动的态度,那就是DV等更为个人的、轻便的摄影器材所带来的“业余电影时代”。

“90年代,我拥有一台DV摄像机后,经常带着它和余力为(与贾樟柯合作多次的摄影师)一起出去漫无目的地拍摄……最近几年,我们也偶尔会带着一台艾丽莎摄影机,在中国的内陆随心所欲地拍摄。”

如今,DV,一种具有先锋性质的拍摄器材,已经被掩埋在历史尘埃中,而手机让影像记录变得更加民主和普及—甚至在商业层面,贾樟柯早就使用iPhone拍过电影(《一个桶》)了。许知远曾将贾樟柯描述为我们这个时代“最伟大的新闻记者”,现在,更加自由地对这个时代的细枝末节加以记录,为时代保存印迹的责任和权利,也来到了更普通的每一个人身上。

除了使用流行文化和消费符号来标记时代,另一个在贾樟柯的电影里像地质层一样能够用以考古的特征,是他所使用的影像素材。不同时代的素材,不同的清晰度与画幅,某种程度上,贾樟柯在用一种类似元电影的方法,使用物质层面的影像。

当他经历过婚恋、生育、衰老,他逐渐感兴趣的是,把人放进一个比较长的时间里去观察和思考。

2024年5月19日,第7 7 届戛纳电影节,电影《风流一代》发布会

电影《风流一代》剧照

《山河故人》里有三种画幅,1999年是1∶1.33,2014年是1∶1.85,2025年是1∶1.39。他并非主观地采用这种画幅设计,而是忠实地用素材外观来追溯他拍下这些片段的现实年代。到了《江湖儿女》,对影像特征的使用成为了一种方法,他使用了多种摄影器材,最简单的、像素很低的DV、Digital Betacam、胶片,高清和标清等各种不同规格的设备,在本体论层面,贾樟柯让电影自身来揭示变迁,“我们用了三天时间,安排好了器材的总谱,包括像素的变化,DV的低像素到2K、4K、6K,全都做好了编排”。

在《山河故人》之后,他重复使用篇章式的编年体结构,来讲述跨度很长的故事,很大程度上跟他个人的年龄阶段有关系。刚开始拍电影时,贾樟柯27岁,“很年轻,不知道生活是什么”,当他经历过婚恋、生育、衰老,他逐渐感兴趣的是,把人放进一个比较长的时间里去观察和思考。

时间在我们身上走过的时候,带来了什么?

诞生于2015年的《山河故人》,最后一章是未来,设定在2025年。但他“想象”的成分很有限,贾樟柯仍然在讨论,当生存的环境、人际关系的形态,甚至使用的语言都已经发生变化的时候,我们的情感在多大程度上维持着它的核心?

“2025年很远吗?其实不远,十年以后就到达了。”

我们已经来到《山河故人》里的那个未来,但是走过这十年之后,我们都发现了这个事实:无论如何想象,现实的发展一定会超出我们的预料。贾樟柯用透明平板想象了十年之后的社交和情感生活,但是他显然一点都想不到新冠疫情的发生。

这场全球性的危机,彻底地改变了我们的生活,时代从此有了一个新的起点。所有人都将背负着那几年的记忆继续生存,我们永远是经历过这一切的人,这一点再也无法改变。

《风流一代》是横跨1/4个世纪的记录,故事在疫情来临时落下了帷幕。片中,赵涛饰演的巧巧几乎没有台词,最后,她跑进人群,发出了一声“哈”,这在贾樟柯的电影里从未出现过,来自他对很多事情感到千言万语又无从说起。

不拍电影的人,能够找到自己的办法继续向前走,而电影人则将秉持贾樟柯所说的“电影精神”前行。2010年,他在一篇文章里,为自己喜欢的那首诗加了一句结尾,“我不相信,你能猜对我们的结局”。

因为我们应该自己把握自己。

“人的现代化的定义就是做自己的主人。”这句话可以作为贾樟柯电影的注解,在所有宏大的叙事和主题背后,他持之以恒地关注个人的位置和状态,而正是这一个个滞后的、迷茫的、失落的、追寻的个体,构成了历史那不可捉摸的真相。

站在奉节的废墟之上,贾樟柯不免有一些怀古的悲哀,3000年历史化为尘埃,时代的强力裹挟我们,一个人还能做什么呢?他的答案是,个人不可以决定一座城市的命运,但是还能决定自己爱还是不爱,“所谓有生命力的人是什么样的—不是他们能够对抗时代的洪流,而是在时代的洪流里面他们首先能把握自己”。

贾樟柯面临的选择,是讲述还是不讲述,记录还是不记录,遗忘还是不遗忘,这也同样是所有电影人的选择。因此,今年在戛纳,贾樟柯说了这样一句话:“我们从未停止—从未停止拍摄,从未停止讲述我们的故事,最重要的是,我们从未失去勇气。”

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com