金沙江水富段向家坝库区邵女坪库汊人工鱼巢布设效果研究

2024-07-03李学华黄显杰陈文善胡世星陈远超韦建福龙永才

李学华 黄显杰 陈文善 胡世星 陈远超 韦建福 龙永才

摘 要:向家坝水电站的建设,给金沙江下游段鱼类的产卵场及栖息地造成了严重破坏,渔业资源日渐衰减。为探索人工鱼巢建设对渔业资源保护的效果,2022年2月至4月在金沙江下游水富段向家坝库区水富邵女坪库汊进行人工鱼巢的布设和效果检测。2022年2月14日~28日开展人工鱼巢布设,3月4日~4月29日进行效果检测。检测结果显示,布设人工鱼巢面积7000 m2,产卵5批次,累计1.7亿粒以上,孵化率达到38.9%。3月份产卵量显著高于4月份。该研究结果为电站修建后鱼类多样性保护和重要生境修复措施的制定提供了科学依据。

关键词:金沙江;人工鱼巢;产卵场;水质;增殖效果

中图分类号:S953.1文献标志码:A 文章编号:1674-2419(2024)03-0261-08

伴随着社会的飞速发展,水利水电工程等对水域环境的影响越来越显著[1],江河湖泊生态不断恶化,水生生物资源逐渐衰竭,开展人工放流和人工增殖,进行环境修复、生境保护已经成为一项紧迫且重要的任务[2-4],人工鱼巢往往利用当地的水草作为原材料,通过竹竿捆绑投放至适宜水域,即可为产粘性卵鱼类提供“产床”,是一种方便、经济、有效的人工增殖方式[5-6]。

人工鱼巢可以选用天然植物和人工材料作为鱼类产卵的基质材料。天然植物一般有金鱼藻、棕榈片、榕树根、杨柳树的须根、鱼漂草、芦竹、芒萁和各种水草等。研究表明棕榈片作为产卵基质对鱼类的诱集作用比较明显[7-8],对鱼卵的黏附效果也较好。相比较,人工材料使用的聚乙烯或者聚丙烯通常对鱼类的亲附力不强,黏附鱼卵的效果也没有天然植物材料好,回收不当还会造成水质污染。该研究选用棕榈片为材料制作人工鱼巢。

近年来,金沙江水域的水利工程越来越多,不仅破坏了鱼类的产卵场及栖息地,还影响了鱼类的受精卵孵化,故在原产卵场投放人工鱼巢,是增殖养护渔业资源的必要举措之一。向家坝邵女坪库汊位于金沙江下游水富段,隶属长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南段保护区内,该研究对金沙江水富段向家坝邵女坪库汊人工鱼巢建设进行研究分析,既评估了人工鱼巢的建设成效,又为今后金沙江鱼类资源保护提供了参考。

1 材料与方法

1.1 投放时间与地点

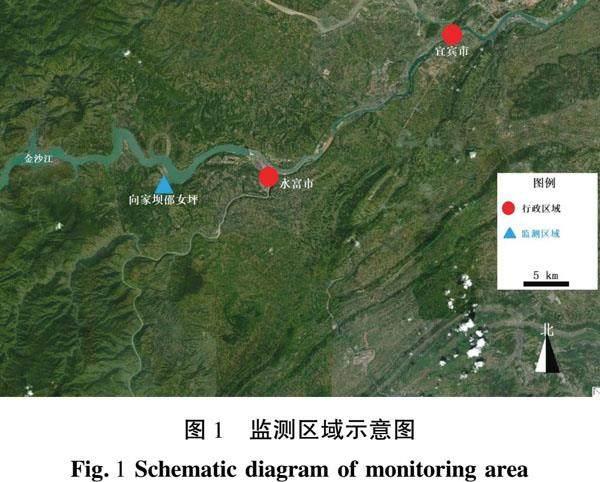

人工鱼巢建设实施地点为:金沙江向家坝库区水富邵女坪库汊(E:104°17′44.196″,N:28°36′47.232″),位置情况如图1所示。2022年2月14日~28日开始开展人工鱼巢布设,3月4日~4月29日进行效果检测。

1.2 鱼巢布设方法

1.2.1 框架制作:利用楠竹作为框架主体材料,均锯成5 m规格,并用铁丝固定成5 m×5 m的单元框架,每10个单元设置为一组串列式布设。每个单元内以毛竹(直径>3 cm)为支架,每80 cm设置一根横向布设,搭成长云梯形结构。

1.2.2 人工鱼巢制作:柏树枝人工鱼巢以4~7支为单位,用尼龙绳固定成束或扎,每束/扎柏树枝直径约40 cm,高度50 cm。在每根毛竹支架上,间隔约50 cm,悬挂一束柏树枝;棕皮人工鱼巢制作方法与柏树枝人工鱼巢基本一致,但要注意将棕片反复搓揉,确保棕片柔软,再扎成兜;尽量保持2种材料制作的鱼巢大小基本一致,如图2所示。

1.2.3 人工鱼巢投放:柏树枝和棕片鱼巢制作完成后,将每一组串列式布设,锚定于固定库湾,并用粗的尼龙绳将其框架固定于水面,确保鱼巢浸没于水中。本次人工鱼巢共布设28组,合计7000 m2,其中柏树枝人工鱼巢搭建面积为5800 m2,而棕皮人工鱼巢搭建面积为1200 m2;项目区布设完成后,插彩旗,以警示周边居民,防止破坏。人工鱼巢布置情况如图3所示。

1.3 数据分析

1.3.1 产卵批次确定:通常前后两批鱼产卵位于不同区域或不同的鱼巢,根据每次对柏树枝及棕皮的检查,可以确定期间是否有鱼产卵;其次可以根据鱼卵发育期的差异确定是否同批次产卵,鱼卵发育情况见附录。

1.3.2 产卵量统计:每批鱼类产卵通常位于一个区域,首先检查区域内每个鱼巢是否附卵,给每个鱼巢标定坐标,如A-13-6,即A区,第13根竹竿,从江心侧数第6个鱼巢,统计每批次产卵所附着鱼巢总数;然后,随机抽取5个鱼巢,依次转移到岸上或直接在船上进行附着鱼卵数量计数,取平均,以每鱼巢附卵平均数×每批次附卵鱼巢总数所得结果即为每批次产卵量,所有批次产卵量相加即为产卵总量,计数后的鱼巢重新捆扎放回原处。

1.3.3 人工鱼巢效果分析:对每批次鱼卵,随机抽样3个鱼巢,每个鱼巢取卵100粒以上,放入直径17 cm,深度10 cm的透明塑料盘进行培养,直至鳞片及鳍条出现,分别统计培养过程中的出膜数量、成活数量,统计出膜率及成活率。

1.3.4 产卵鱼类鉴定:鱼苗通常较小,无法通过形态确定其种类,故采用分子生物学方法进行鉴定。对于每批次卵,随机抽取30尾,进行COI基因测序,将测序结果分别在NCBI 数据库中进行 BLAST序列比对,从而确定种类。

1.3.5 鱼巢清洗:随着人工鱼巢放置时间增加,鱼巢上附着杂质也逐渐增多,进而影响下一批鱼类产卵,因此,在每次鱼巢附卵情况检查的同时,视情况进行了清洗。

2 结果

2.1 水质

监测期间(3月4日~4月29日,共计59 d),每日对水环境进行测定。评价依据按《地面水环境质量标准》GB 3838-2002和《渔业水质标准》GB 11607-89,采用单因子指数方法对人工鱼巢布设点的水质现状进行评价,如表1所示。

根据邵女坪水域的水面特征,水环境监测设置为山体、江中以及居民区三个位置,监测时间为3月及4月。对向家坝库区邵女坪段3个监测点的水样进行定期采集,且监测期间每日需测定水体溶解氧浓度(DO)、电导率(EC)、水温(WT)及酸碱度(pH),而化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、NH+4-N、总氮(TN)、总磷(TP)、高锰酸盐指数(PV)以及锌等水质参数则带回实验室使用专业仪器测定。结果显示除了TN外,其他参数均符合GB 3838-2002中Ⅱ类水质指标,如表2所示。

人工鱼巢驻点监测时间为3月4日至4月29日,其中3月2日至3日以及3月30日至4月14日,由于水质监测设备故障原因,其间的水体环境数据缺失。因此,水环境监测累积天数为41 d。现场监测所得水质参数为溶解氧、pH、电导率、水温及透明度5个水质参数以及1个气温参数,3月至4月份各水质参数及环境气温整体变化情况如图4、5、6所示。

对水质在不同月份、岸别及时段的变化情况进行单因素方差分析(表3),发现除了透明度外,pH、DO、EC、WT及气温等5个水环境因素在不同月份间存在显著差异(P<0.05);除了透明度外,监测水域的山体、居民区及江中3个位置的其他水质参数无显著差异,这可能与监测期间居民区有施工活动有关;上午和下午两个监测时段的溶氧量、水温、气温及透明度存在显著差异,可能与监测期间下午气温升高,水体受较大风力影响而发生较高强度运动有关。由此说明,本次监测期间,调查区域水体环境随着月份变化而发生较大变化。

水体的pH、EC、WT、DO、透明度等指标及监测时段进行相关性分析(表4),结果显示pH与DO、EC具有较大相关性(P<0.05),这可能与水中硝化菌等利用溶解氧降低pH的生物较少或者利用CO2进行光合作用使水体维持较高pH的浮游植物含量较多有关。溶解氧与电导率、透明度及气温存在显著关系,本次监测的气温主要反映了天气要素,故可能是由于不同天气情况水面受不同风力影响,增加水体与空气接触面积而使溶解氧提高。透明度一定程度上也反映了水体运动强度,当水体剧烈运动时沿岸泥土不断受到撞击而输入水中,透明度降低。电导率与水温及气温存在显著正相关性,这与温度可以影响电解质的离解度及迁移速度有关。

为探究人工鱼巢2021年(Ⅰ期)与2022年(Ⅱ期)的水质情况差异,对这两个时期所测得的水质数据进行单因素方差分析。结果显示,溶解氧(DO)和pH在不同监测期存在显著差异(P<0.05),其他水质参数则无明显差异(表5)。考虑到人工鱼巢Ⅰ期监测主要在4月份,因此本文将2022年3月份及4月份的水质数据分别与2021年所监测的水质数据进行

单因素方差分析,探究其内在联系。结果发现,pH和溶解氧在Ⅰ期的4月份与Ⅱ期3月份(pH值8.71±0.21,DO 10.13±0.93)之间存在显著差异(P<0.05),而与Ⅱ期4月份间则无显著差异,故认为两个监测期pH值和DO的差异主要表现在月份变化上。有所不同的是,水温在Ⅱ期4月份(19.9±1.45)与Ⅰ期4月份之间存在显著差异(P<0.05),即在4月份,2022年的水温是明显高于2021年的。

2.2 人工鱼巢产卵效果监测

2.2.1 人工鱼巢附着鱼卵数量

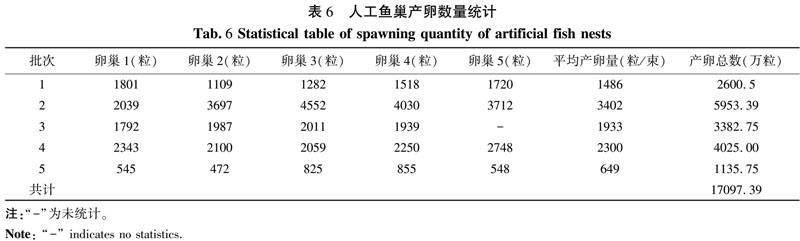

3月4日至4月29日,共计产卵5批次。其中,前三批为3月份产,后两批均为4月份产。第一批卵始于2月底产,而监测时间始于3月4日。据管护人员介绍,3月2日时鱼卵产量最多,而本批次实际统计产卵数为1486粒/束,共2600.5万粒。第二批卵于3月6日开始产,峰值日产卵3402粒/束,共5953.385万粒。第三批卵到3月18日开始产卵,19日便达到产卵高峰,当日平均产卵为1933粒/束,共3382.75万粒。第四批于4月5日开始产,并于当月9日达到高峰,当日平均产卵为2300粒/束,共4025万粒。第五批于4月21日开始产,峰值日产卵649粒/束,共1135.75万粒。据此,人工鱼巢实际产卵量在1.7亿粒以上(表6)。

2.2.2 不同时期人工鱼巢产卵情况比较

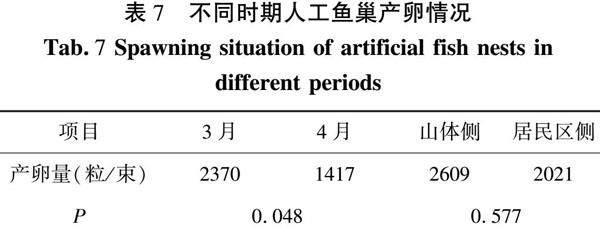

对人工鱼巢Ⅱ期不同月份的产卵情况进行单因素方差分析,结果显示3月份产卵量显著高于4月份(P<0.05)。此外,监测期间发现居民区侧(右岸)的附着性鱼卵数量较山体侧(左岸)低,但差异并不显著(表7)。结合水环境情况,3月和4月份变化较大的参数有pH、DO、EC、WT及气温。不同岸别影响的水质参数是水体透明度,透明度的降低对鱼类产卵的影响可能并不明显,但需要注意的是监测期间居民区侧正在修建沿岸人行道,此施工期间该侧人工鱼巢鱼类产卵量低。由此可以推测,不同月份水环境要素的变化是影响鱼卵产量的主要因素,而投放位置对人工鱼巢附着性鱼卵产量的影响可能不是由于水体透明度等水体环境的变化,而是人类活动使鱼类偏向干扰较小的区域产卵。

将2022年人工鱼巢产卵情况与2021年相比较,由图7可知,2022年附着性鱼卵产量较2021年高,且总体均呈现上升后下降的趋势。此外,无论是哪个批次的产卵量,2022年均较2021年高。结合水质情况,人工鱼巢Ⅰ期与Ⅱ期3月份的水环境参数差异较大,而Ⅰ期平均每批次产卵量为2193万粒,Ⅱ期3月和4月平均每批次产卵量分别为3978万粒和2580万粒。由此可见,不同投放时间对鱼类产卵量是存在较大影响的。另外,结合监测期间所观察到的情况,分析其原因可能有如下几点:1)总体天气较好,3月4日至19日,及4月份第4批产卵期间均连续晴天;2)人工鱼巢布设时间较早,鲤鱼等产粘性卵鱼类开始繁殖;3)人工鱼巢Ⅱ期3月份水体pH、DO、EC及WT较4月份更适合该区域粘附性鱼卵的生产和存活;4)人工鱼巢布置面积相较于2021年大;5)人工鱼巢布置位置远离居民区,人为干扰较小;6)侧柏等天然植物鱼巢寿命短、易腐败,监测后期鱼卵仅可在其枝条上附着。

2.2.3 人工鱼巢鱼卵孵化率

收集了5批次鱼卵共1254粒,进行人工孵化。其中,出膜488尾,孵化率38.92%。监测期间,库区第3批人工鱼巢附着性鱼卵大量坏死,且采回室内进行人工孵化的鱼卵也迅速坏死,孵化率极低。这可能与此批鱼产卵期间遇到降雨天气,气温骤降,从而导致库区表层水环境不稳定有关。此期间第4批鱼类产卵期间,聘请的管护人员仅协助鱼卵统计,未采取鱼卵进行人工孵化,因此第4批鱼卵未获得出膜数据(表8)。

2022年的室内孵化条件基本与2021年保持相似,人工鱼巢Ⅱ期除第3批和未统计的第4批,其余批次孵化率均远高于Ⅰ期(图8)。根据2021年的人工鱼巢监测数据,监测期间阴雨天占75%以上,而2022年监测期间晴天占比约64%,且产卵期间均为晴天。其中第三批鱼卵初始产卵日也为晴天,直到天气转阴雨,气温骤降,该批次鱼才停止产卵,且带回室内孵化的鱼卵及库区鱼卵均出现坏死现象,故认为天气变化对鱼卵孵化率具有较大影响。

2.2.4 人工鱼巢鱼卵分子鉴定

将人工鱼巢的卵分批次取样,显微镜观察以初步确定其发育时期。随机抽取部分鱼卵进行孵化或取于分子管,进行孵化的鱼卵待孵化成鱼苗后也取样置于分子采样管中,带回实验室进行DNA提取、线粒体COI基因测序及NCBI数据库中进行BLAST序列比对和物种鉴定。根据鉴定结果(表9),本次收集的鱼卵和鱼苗均鉴定为鲤科鱼(Cyprinidae),其中鲤(Cyprinus carpio)最多,其次为鲫(Carassius auratus),两者共占总数的83.3%(图9)。此结果与Ⅰ期人工鱼巢监测期间收集的鱼卵存在差异,但根据何滔[8]以及张俊华[9]于向家坝库区的研究结果,两者采集到鱼卵均以鲫和鲤为主,与本次鉴定结果相似。由此可推测,该水域产粘性卵的鱼类以鲤和鲫为主。不同的是,本次在监测期间可观测到大量白条鱼(Hemiculter leucisculus)在人工鱼巢附近水域活动,且鱼卵分子鉴定结果较其他研究多了红鳍原鲌(Chanodichthys erythropterus)、华南鲤(Cyprinus rubrofuscus)及银鲫(Carassius gibelio)等种类。因此,除了鲤和鲫以外,人工鱼巢投放水域还是白条鱼等鱼类重要活动场所。

3 讨论

3.1 水质监测

监测期间水环境受生活垃圾输入、环库人行道施工等人为因素干扰。根据水质测定结果,本次监测期间,水体pH值、溶解氧、电导率、水温等水质参数及气温在不同月份间存在显著差异,而不同时段的电导率、水温发生明显变化的原因可能与监测期间下午气温升高,且受较大风力影响,水体发生较高强度运动有关。

3.2 人工鱼巢效果评价

附着性鱼卵产量较高,且总体均呈现上升后下降的趋势。3月份产卵量显著高于4月份。不同投放时间对鱼类产卵量是存在较大影响的。分析其原因可能有如下几点:1)总体天气较好;2)人工鱼巢布设时间较早,鲤鱼等产粘性卵鱼类开始繁殖;3)人工鱼巢Ⅱ期3月份水体pH、DO、EC及WT较4月份更适合该区域粘附性鱼卵的生产和存活;4)人工鱼巢布置面积相较于2021年大;5)人工鱼巢布置位置远离居民区,人为干扰较小;6)侧柏等天然植物鱼巢寿命短、易腐败,监测后期鱼卵仅可在其枝条上附着。

3.3 下一步展望

为了随时掌握保护区环境及鱼类资源变动情况,应开展鱼类资源与水生生态持续性监测,监测内容如下:1)监测保护区河段水质变化情况;2)监测保护区河段水质水生生物变动情况;3)监测工程河段鱼类的活动及资源变动情况。由于监测专业性强,应委托有专业技术背景的单位承担,按照《内陆水域渔业自然资源调查手册》等规范进行,经费来源可以考虑国家拨款及涉及保护区的工程生态补偿款。

参考文献:

[1]谢平.长江的生物多样性危机:水利工程是祸首,酷渔乱捕是帮凶[J].湖泊科学,2017,29(6):1279-1299.

[2]罗小勇,李斐,张季,等.长江流域水生态环境现状及保护修复对策[J].人民长江,2011,42(2):45-47.

[3]危起伟,杜浩.长江珍稀鱼类增殖放流技术手册[M].北京:科学出版社,2014.

[4]王军红,姜伟,唐锡良,等.长江三峡大坝—葛洲坝江段经济鱼类增殖放流效果初步评价[J].淡水渔业,2014,44(6):100-103.

[5]吴建坤,蒋增平.江河野生鱼类资源人工增殖技术[J].科学养鱼,2009(12):10-11+93.

[6]潘澎,李跃飞,李新辉.西江人工鱼巢增殖鲤鱼效果评估[J].淡水渔业,2016,46(6):45-49.

[7]HUANG X F,ZHAO F,SONG C,et al.Effects of stereoscopic artificial floating wetlands on nekton abundance and biomass in the yangtze Estuary[J]. Chemosph ere,2017,183:510-518.

[8]张胜利.芒萁鱼巢着卵及卵孵化效果对比试验[J].淡水渔业,2002,(6):20-21.

[9]何滔.向家坝库区人工鱼巢增殖效果监测[C]//中国水产学会海洋牧场专业委员会,中国水产学会渔业资源与环境专业委员会.第二届现代化海洋牧场国际学术研讨会、中国水产学会渔业资源与环境专业委员会2018年学术年会论文集.重庆:西南大学,2018.

[10]张俊华,李红涛,李妮娅,等.长江上游人工鱼巢增殖效果研究[J].湖北农业科学,2019,58(18):89-92+97.

Study on the effect of artificial fish nest layout in Shaonvping Branch of Xiangjiaba Reservoir in Shuifu Section of Jinsha River

LI Xuehua1, HUANG Xianjie1, CHEN Wenshan1, HU Shixing1, CHEN Yuanchao2, WEI Jianfu2, LONG Yongcai1

(1.Yunnan Management Bureau of Upper Yangtze River Rare and Endemic Fish National Nature Reserve, Zhaotong 657000,Yunnan China; 2. Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650000,Yunnan China)

Abstract:The construction of Xiangjiaba Hydropower Station has caused serious damage to the spawning ground and habitat of fish in the lower reaches of Jinsha River, and the fishery resources are decreasing day by day. In order to explore the effect of artificial fish nest construction on the protection of fishery resources, the layout and effect testing of artificial fish nests were carried out in Shaonvping Branch of Xiangjiaba Reservoir in the lower Shuifu Section of Jinsha River from February to April 2022. The artificial fish nest will be laid from February 14 to 28, 2022, and the effect will be tested from March 4 to April 29, 2022. The test results showed that the artificial fish nest area was 7,000 m2, spawning 5 batches, accumulating more than 170 million grains, and the hatching rate reached 38.9%. The amount of eggs laid in March was significantly higher than that in April. The results of this study provide a scientific basis for the conservation of fish diversity and the formulation of important habitat restoration measures after the construction of the power station.

Keywords:Jinsha River; artificial fish nest; spawning ground; water quality; proliferation effect

作者简介:李学华(1996.12- ),男,硕士,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局助理工程师。从事珍稀鱼类保护研究工作。E-mail:ynghjlxh@163.com。

通讯作者:龙永才(1995- ),男,本科,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局助理工程师,从事自然保护地管理工作。E-mail:10599842@qq.com。