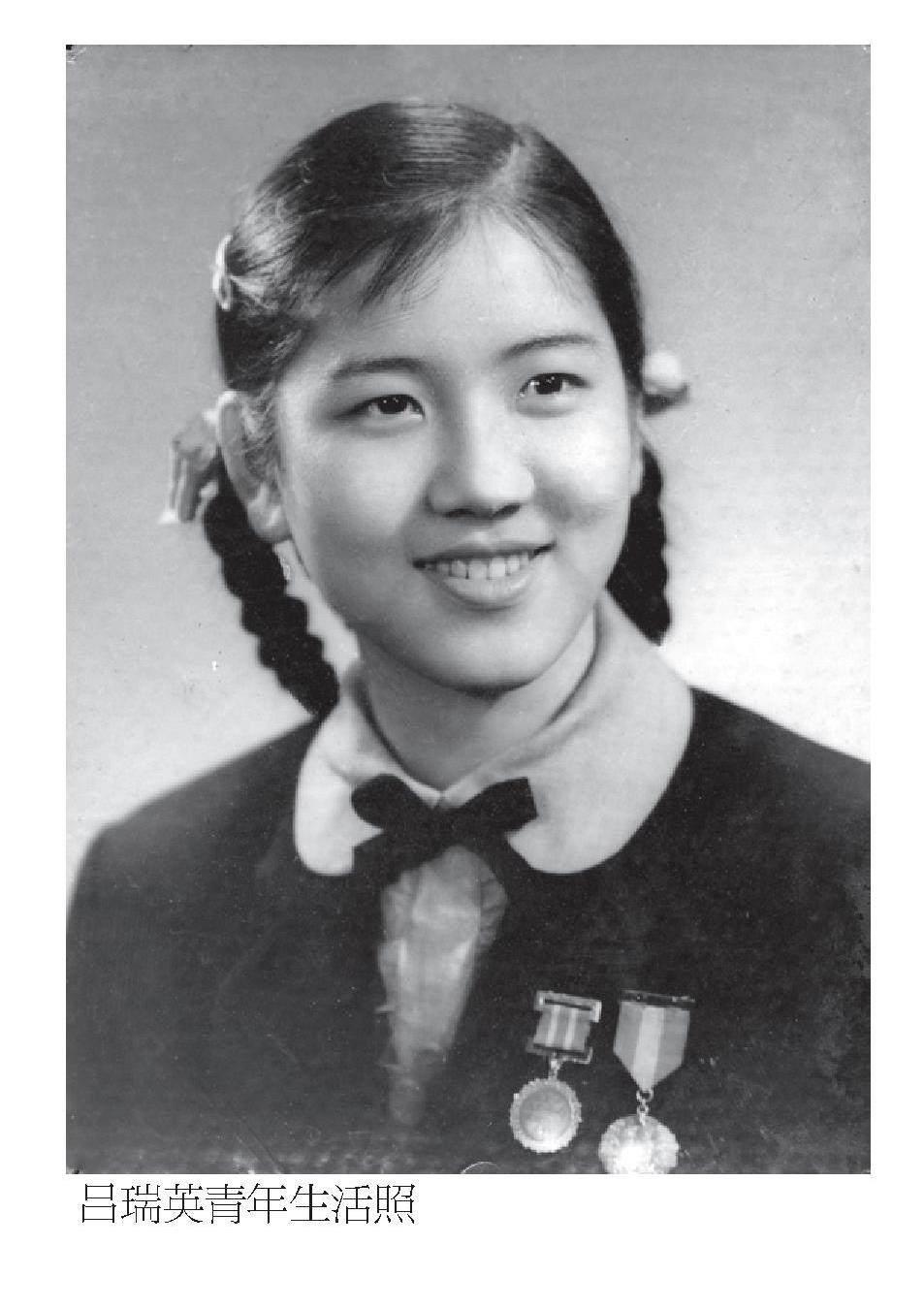

吕瑞英:成为一名称职的越剧演员并得到大家喜爱,我很幸运

2024-06-20吕瑞英吕俊

吕瑞英 吕俊

今年,第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖将特殊贡献奖颁发给92岁高龄的著名越剧表演艺术家吕瑞英。吕瑞英,越剧“吕派”艺术创始人,国家一级演员,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,曾任上海越剧院院长、上海市戏剧家协会副主席。其戏路宽广,专长花旦,兼擅花衫、青衣、刀马旦。音色甜美,音域宽广,在汲取袁(雪芬)派委婉典雅、细腻隽永风格的基础上,增加了活泼娇美、昂扬明亮的旋律色彩,因而独树一帜、自成一格。

在本届白玉兰戏剧奖颁奖典礼上,吕瑞英通过视频发表获奖感言:“非常感动和感恩,白玉兰戏剧奖让我回忆了84年来我与越剧艺术的初识、结缘、互相成就。越剧何其幸运,依靠着上海这个艺术码头,逐步发展成为新中国最重要的戏曲之一。而我也是幸运的,成长于越剧最阳光灿烂的年代,成为一名称职的越剧演员,并得到了大家的肯定和喜爱。我依然记得老院长袁雪芬老师曾对我说过,得奖不应该是终结,而应当是动力。我想把这句话送给今年白玉兰戏剧奖获奖者们。而我在过去、现在和将来都愿意为越剧艺术的传承和发展尽一份绵薄之力。祝愿未来有更多更好的文艺作品能在上海以及全国文艺舞台上呈现出来,让我们的文艺舞台永远百花盛开。”

“成为一名称职的演员”是吕瑞英常说的话。在吕瑞英、吕俊编著的《不负阳光——吕瑞英越剧之路》一书中,有一篇吕瑞英的自述,讲述了她如何“学习做一个越剧演员”的心路历程。本刊选摘部分,与读者共享——

做演员,本非我所愿,亦非我所好,建筑师、工程师和医生才是我所钦慕的职业,安安静静却富有意义,以此为业可以在自己的小世界里沉浸、升华。而舞台,在我的感受中,常常过于浓艳而喧嚣。

几十年的舞台生涯虽非我所愿,但若把目光投射向更大的舞台——人生,我又总是情不自禁地庆幸于自己成长在越剧最阳光灿烂的年代。那阳光灿烂的年代曾经为我的个人成长创造过第一等的舞台,客观条件与主观努力能够良性地叠加,令我有可能成为一名称职的演员,这是我人生中最大的幸运和幸福。

一切都变得有意义了

七八岁时,我开始学习越剧这个行当,之后经历过一段在杭嘉湖一带跑码头的生活。1945年,抗战胜利前后,我回到了上海,陆续在一些小剧团担任头肩花旦。但我很清楚自己的基础一般,能在小剧团做头肩是凭了几年跑码头生涯的磨砺,但要想真正做出点名堂来,还得去大剧团从小演员做起。1946年上半年,我进了林黛音的剧团,下半年进入邢竹琴的剧团,都是降格做三肩旦。1947年,我被招进由竺水招领衔的云华越剧团,虽然再次降格成了并三肩旦(团里有两个三肩旦,故称并三肩),但我终于走进了真正的大剧团。之后,我又进了东山越艺社,唱上了二肩花旦。

1951年春夏之交,“越剧皇帝”尹桂芳从香港返回上海,重组芳华越剧团。我,一个十八岁的小花旦,何其荣幸竟被她相中,成为芳华越剧团头肩花旦。然而,我迟疑了。因为我的手中捧着另一个机会:参加华东戏曲研究院。最终,我选择加入华东戏曲研究院,自此我的生活发生了根本性的变化。这种变化不仅是物质生活层面的,更有精神层面的彻底解脱,有一点变化触及了我最根本的生活动力:剧院的人才培养方针是“重点培养,普遍提高”,领导明确地对我说:你是受党重点培养的对象,你要做好越剧事业的接班人。

我,从一个因遭弃养而被动走上从艺之路的人,变成了越剧事业的接班人,变成了一个有用的人!演戏,从为了糊一口饭吃变成了一项有意义的事业,一切和演戏有关的事也从此都变得积极而有意义了。

华东戏曲研究院实验越剧团,真是名副其实,实质上是一个演出团体,却更像一个学院。一年到头,演出屈指可数。加入“华东”后的整整三年,我只演了一部大戏和四个配角。大部分时间都用在剧目的排练修改和从业人员的学习进修上。在每天的固定日程里,除了练功、排练,就是学习、观摩,其中学习占着很大比重。规定要学的东西很多,而且是有计划、有组织的,从专业方面的练功、声乐、乐理、戏剧理论,到文化方面的政治、语文……每周都能排出一张课程表来,这种提倡学习、严谨从业的院风延续到后来的上海越剧院。

1951年9月,我随团晋京参加国庆两周年演出。虽然演的只是两个配角,但进“华东”不满三个月就参加了如此重要的演出,还再次见到了中央领导(东山越艺社曾于1950年8月晋京演出),令我着实有些振奋。1952年,我参加了第一届全国戏曲观摩演出大会。这应该是当代中国水平最高、范围最广的一次戏曲名家会演,我有幸躬逢其盛。1954年的华东戏曲观摩演出大会又是一次千载难逢的学习机会。有了前次参加全国会演的经验,我带着更多的用心去观摩、记忆。在两次戏曲会演的间隔,我还参与了中国第一部彩色电影《梁山伯与祝英台》的拍摄,和当时中国最优秀的电影导演和技术人员在一起,像做实验一样一条一条反复地拍。1955年3月,随华东大行政区撤销,华东戏曲研究院停办,其所属实验剧团改建为上海越剧院。同年,刚刚成立的上海越剧院赴苏联和民主德国演出,在东欧的土地上巡演了近三个月。

这四件逐年发生的大事,对我是意义非凡的:我的眼界被打开了,我看到了路可以有多宽,山可以有多高,可以采来自己戴的花有多美丽,在这样一条道路上执着地跑下去,可以到达多么美不胜收的前方。

学习塑造人物

第一次与袁雪芬老师同台演戏,是在进入华东戏曲研究院后不久,剧名叫《相思树》,我的角色是给她传书的小村姑。我有点紧张,有点激动——我终于和袁雪芬老师站在同一个舞台上了。

戏演完了,她指出我的表演外在有余,内在不足,严正地启示我:“我讲话的时候,你一定要先听进去,自己心里要有想法,等你回答的时候,才会是人物的语言。演戏要演人物,要表达人物的情感。”

“演人物”?从进科班到登台,从师父教的到自己学的,只听过“做戏”“唱戏”,却没听过“演人物”。这真是个全新的课题,闻所未闻。但这就是越剧对演员的要求,是剧院交给所有演员的课题。排演《梁山伯与祝英台》,每个演员都要写人物分析,连在《祷墓》一场中给祝英台提灯笼的龙套也被要求写人物自传。

我是一个幸运儿,在唱了十年戏之后,开始学习“塑造人物”,在迈开这至关重要的一步时,有两组高人为我保驾护航了多年——既有高明的编导群体用他们的艺术思想启迪、影响了我,引领我学会怎么读剧本、理解人物该从何入手;又有袁雪芬、张桂凤、范瑞娟、徐玉兰、傅全香这样的前辈带着我演出,身体力行地监督和启发。

演一部名剧《西厢记》,导演吴琛指导我们要先读王实甫的原著,而后多看剧本,从中寻找人物性格。他摘出一段张生的唱词对我说:“你看看这段唱吧。”“小红娘举止甚端庄,全不见半点儿轻狂”,开头这一句就规定了红娘的气质;“方才是春风影里花间使,如今是檀越家中给事郎,她言语巧来往忙,聪明伶俐不寻常”,这描述的是红娘的聪慧能干;“若待与多情小姐通款曲,还需要殷勤问候小梅香”,这喻指的是张生与红娘的人物关系。从这八句唱词,就可以清晰地看到红娘这一人物性格的基本框架。

《西厢记》首演时,由傅全香老师出演红娘。后来,在周恩来总理的关注下,我有幸接替她扮演红娘。我一边牢记着总理的话“要好好向前辈学习,也一定要有自己的创造”,一边开始跟随着袁雪芬、徐玉兰、张桂凤三位老师,共同排演《西厢记》。于我来说,这是最好的“在游泳中学游泳”。

扮演崔莺莺的袁雪芬老师会在演出后冷不丁问我:“我今天演《赖婚》这场戏时,头上换了一朵什么颜色的花?”我被她问懵了。她对我说:“你围着小姐上上下下看了那么长时间,说明你没有真的看进去,台上演戏要真看、真听、真想。”

我演红娘是自然的青春状态,是袁雪芬老师通过细致的表演激发了她和我之间真真假假、遮遮掩掩、妙趣横生的对手戏,例如在《闹简》《赖简》《寄方》等场次中,启发我循着她的妙笔画一幅美妙的工笔画,清新淡雅的《西厢》之美得以暗香浮动。

作为轻喜剧的《西厢记》,其美在于清新的意趣,其难在于精确把握人物关系和表演的分寸感。《拷红》是红娘的重场戏,全剧从《寺警》开始打下了层层叠叠的结,在这场戏里要通过红娘的巧妙周旋一一地解开。红娘身为丫鬟,断不可能义正词严地指摘崔夫人言而无信,她由弱胜强,转败为胜,是通过鉴貌辨色、机智迁回的辩解和陈情,步步为营地切中要害,让崔夫人不得不接受一个事实——眼前的局面是自己一手造成的。由此,红娘才能既成全了张生和莺莺,也撇清了自己的干系。为了帮助我把握表演的火候,扮演崔夫人的桂凤姐“逼”着我跪在大理石地上,几个小时、几个小时连着排《拷红》。“你这里不够,一点也刺激不到我”“表情变化不够快,红娘的机灵显不出来”“太厉害了,老夫人打死了你也活该”……有时,她手里的家法真的会狠狠地落下来,让我从“切肤之痛”中感受到此时此地红娘与崔夫人之间人物关系的分寸。

在《西厢记》里,红娘相处得最为轻松的是张生,扮演张生的徐玉兰大姐也很有随性大气的风范。在我眼里,她不但是年长十余岁、成名多年的前辈,也因她总能以潇洒华丽的唱腔唱透多姿多彩的人物,我对她又平添好几分的钦慕。因此,第一次和她搭档,很有些与“长辈排戏”的感觉。但玉兰大姐丝毫不以长者自居,反而处处照顾我。有一次排《惊艳》,张生独自在花径等待红娘,她的舞台地位在台的正中间,七分面向着观众。我自上场门出来,面向下场门一路快步前行至舞台中央,她一个抢步拦到我跟前,深深一揖,而后开始连珠炮似地自报家门。这时,玉兰大姐小小地迈上一步,并侧身一让,我被她一逼,顺势也侧身退了一步,就这一个细微的动作,她让出了正对观众的舞台地位,我们俩的位置变成了她侧我正,使红娘在张生自报家门时的神情变化能够正面地、清晰地交代给观众。

排演《西厢记》是一个缩影,能清晰地看到剧院和前辈引领着我走上塑造人物之路,我很幸运,这年我才二十出头。

这一年,1954年,可以视为一条起步线,我遇到了两个相伴一生的好角色:《西厢记》中的红娘和《打金枝》中的君蕊公主。两部作品诞生于我一生中最幸福的年代,从里到外洋溢着烂漫的甜美,这是时代赋予我的。

演员是台上“滚”出来的

忙碌而幸福的生活在上海越剧院成立之后延续着。彼时,上一辈的老师们因各种原因逐渐减少了演出,我们这批青年演员便成了剧院日常演出的中坚力量。

从1955至1961的六年之间,我参加了十九部新创剧目,其中主演十二部,配演七部,从年方及笄的绣花女到绿鬓点霜的安国夫人,从箍桶匠的女儿到三军元帅,从经国大略的孟丽君到感天动地的窦娥,从美若天山雪莲的西域公主到意志坚如磐石的革命义士……每结识一个崭新的人物,就是阅读一段人生,感受一种品格;演绎她们,是一次又一次辛勤而又快乐的艺术积累,每一个“她”于我都是同样的重要,同样地钟爱,同样地倾心塑造。

从学习中得来的理论知识,例如怎么看剧本,怎么找主要矛盾和人物性格,人物的地位和作用是什么……似乎已渐渐能与自己的实践对应起来,以此为指导而得出的结果也大多能得到认可。当然,自己想的不一定都对,导演的分析和充足的排练帮助我准确地认识、修正对人物的理解和表现。

每排演一部新戏,五六十天的排练时间是铁打的保底数。拿到剧本,先有几天研读时间,让演员理解剧本,对角色产生初步认识。导演进行阐述以后,又有几天空档留给演员消化导演阐述的内容,并设计唱腔。随后,排练才正式开始。排练期间,鼓板和主胡全程参与,只要演员的唱腔基本敲定,作曲就加入排练从事记谱,以便有充裕的时间进行全剧音乐的创作。当排练进入全剧连排阶段,音乐、舞美、服装……各部门的准备工作已一应到位。带着这样良性循环的排练成果,我们进剧场开始走台、合成、彩排。

戏上演以后,几十甚至上百场演出是常有的,首轮演出一般不会少于两周,使演员第一次接触人物,从排练到演出,就能有完整而充分的“熟知”。随着演出进行的是不间断的修改,不涉及剧本结构的微调几乎每天都有,化妆间里的讨论或是窃窃私语常常在当晚就转化到舞台上。编剧、导演、作曲、舞美跟着看戏则是剧院的惯例。他们随时指导相关部门进行修整,《西厢记》演出时,吴琛导演至少连看了两个多星期。

艺术室是剧院进行艺术创作的头脑,这个脑子几乎没有停歇的时候,往往一边修改新戏,一边已经开始酝酿下一部作品。做演员的,尤其我们这辈青年演员,跟着他们经年累月地在排练场、剧场两头奔忙,有时候上下午排戏,晚上要演出,生活是一个简单的三角形:排练场、剧场、家。

从年头到年关,大半时间都在舞台前后度过,巡回演出也是家常便饭。最远最久的一次从上海出发一路北上到东北三省,跨时七个月,沿途辗转六省一市,历经三个季节。碰上换季时节流感频发,同事们一个接着一个地病倒,我倒是健健康康。于是乎,今天在《拾玉镯》里代演一回翩翩少年傅朋,过两天在《劈山救母》里,前场刚演完大贤大德的王氏夫人,后场就摇身一变去顶个霹雳大仙。还有一回,服装组的同事忽然告病,我演完自己的戏便跑去服装组帮忙。

每隔一段时间,还有各种外出交流学习的机会。这样的生活虽然把人拴在总也停不下来的车轮上,但正如那句老行话所说的“演员是台上‘滚出来的”,丰富的艺术阅历和充足的实践是两个大车轮,经年累月飞速地转动着,载着我忙碌却快乐地奔向艺术成熟期。

从以假乱真走向自由自在

在我的青年时代,向前辈大姐姐们学习是一个长久的追求。向她们学习的途径有两种,一种是观摩她们的戏,琢磨她们演戏的门道;一种是和她们一起演戏,在配合与交流中切身体会、领悟。

在浓郁的学习风气中,我们这辈青年演员心里都有一个认定的学习目标,能够以假乱真的人也不在少数。尽管如此,从前辈老师本人到普通观众,从来没人拿着一把“学得像不像”的尺来衡量,更从未苛求我们“死学”,开放宽松的风气对我们的学习和发展没有任何束缚。

还有一个得天独厚的条件在客观上影响着我的学习方式和结果:与前辈演员同台演出。我与袁雪芬老师同台演过七部戏,彼此的人物关系各式各样,但多数是“小姐”和“丫鬟”。与她同台演戏,她和我的角色类型截然不同,“逼迫”我得自寻门路唱自己的腔。久而久之,我自然而然地脱离模仿,开始自由自在地让我演的人物唱我赋予她们的唱腔。这种情形发展到后来,即使我与袁老师同演一个角色,对人物的处理也会不尽相同。

我一直视袁雪芬老师为学习目标,虽然不能说“袁门立雪”,但确实下过一番苦功。向她学习最难的是揣摩她为什么这样演,惟妙惟肖地学几句唱腔既不是她也不是我所要追求的,“从人物出发”才是前辈们传承给我最受用的法则。它是唯一衡量艺术水平的标准,鼓励我从以假乱真走向了自由自在。

不知不觉中走向成熟

1956年,我连演了两个中年女性角色:一个是《二堂放子》中的王桂英,一个是《穆桂英挂帅》中五十三岁的穆桂英。巧合的是,两个“桂英”后来都伴随了我多年,直至1990年代,尤其是后者。越剧舞台上演绎杨家将题材的戏很少,到了1950年代中叶,剧院为了拓宽题材,增加演出机会,从兄弟剧种移植了一批中小型剧目,其中有一部从豫剧移植的《穆桂英挂帅》。

院领导把五十三岁的浑天侯交给了我这么一个嫩生生的青年演员,我倒没多想,从小形成了一定之规——演员嘛就要样样都演。抱着这种想法,我的艺虽不高,胆子却不小。《穆桂英挂帅》是一出描写将门的戏,戏剧矛盾围绕着“接不接帅印”展开,对我来说,最大的挑战是演出人物的年龄感。在我的想象中,这个五十三岁的人经历过战场和官场的风浪,如今已归于平静,内心仍有对家国大业的牵挂,但对介入朝廷已心灰意冷。外在的形体和动作应注意稳重,在面对不同的对象时,要注重区分应对。掌握了这些,人物的大体感觉就有了。我担心的是自己不够“老”。说到底,“像不像”取决于表演功力到不到位,我当时的艺术水平还不足以让观众信服这是个五十三岁的穆桂英。但观众还是接受了。

若干年后,回头细数,当年排的每一部戏,哪怕是生命力脆弱的应景的现代戏,无一不对我的成长产生过作用。在走向成熟的过程中,我的戏路也越走越宽。我庆幸自己生逢其时,在20世纪五六十年代的越剧黄金时期,自信满满的编导们希望剧种的题材和表现形式都能再有拓展,不断地创作各种类型的新戏。当时我正年轻,从来不考虑成败得失,演了一个领导就会安排我演第二个、第三个,久而久之,积累的角色类型自然越来越多。有人说我的艺术风格对越剧的总体艺术风格是一种拓展,我觉得这种拓展并不完全属于我个人,它是越剧在一个时期内的集体自我拓展的浓缩。

重新当演员

特殊年代,我去了丈夫所在的广东省,在遂溪县,雷州半岛最贫困的地方,待了八年。1978年夏天,我回到了阔别八年的上海越剧院。我刚刚一手放下行李,一手就被塞进了一个剧本——反映达斡尔民族反抗沙俄入侵的《傲蕾·一兰》。

袁院长说:“叫你回来,就是来挑担子的。”她指的这副担子是男女合演。发展男女合演是周恩来总理在1950年代初倡导的,旨在为越剧拓宽表现题材。男女合演团(一团)有“一套身体、两套头”(即两组主演共用一组演员、乐队和舞美队),一套以金采风、刘觉、徐瑞发领衔,一套以史济华、张国华和我为主。我和这班演员都是熟识的,他们喜欢昵称我为“吕大”,和我相处得甚是要好,令我丝毫没有离开了十几年的陌生感。

《傲蕾·一兰》之后,院里即要我复排《打金枝》。紧接着,《西厢记》恢复了。与《打金枝》不同,《西厢记》的复排阵容是男女合演,采风的莺莺,刘觉的张生,崔夫人仍是桂凤姐。吴琛导演没把它当作一次复排,而完全是重新排,从导演阐述、人物分析开始做起。这给了我一个契机,让我重新琢磨琢磨红娘。这是一次温故而知新。我考虑更多的是表演的准确性,《西厢记》的戏剧矛盾很多集中在红娘身上,她有戏剧效果的爆发点,但在清新淡雅的戏剧风格中,遵循着人物基调,怎样抓住戏的关节“点送”,这是导演给我的要求和启示,也是我再演红娘的着力点。

1970年代末往后,我的绝大部分艺术年华都投身在男女合演的艺术实践中。从《傲蕾·一兰》到出任越剧院院长暂别舞台,六年之中(1979—1984年),每年一部新戏,相继创排了《十一郎》《桃李梅》《凄凉辽宫月》《花中君子》《天鹅之歌》《三夫人》,复排了《打金枝》和《西厢记》,这些剧目以男女合演阵容演出,皆是门庭若市,观众丝毫没有怠慢。不仅如此,还有若干源于男女合演剧目的唱段得到了观众的喜爱。我得出了一个结论:不管是女子越剧还是男女合演,只要戏好,演员好,唱腔好,自然是能吸引人的。我们和观众都需要一点耐心,只要勤于灌溉,树苗终会长成大树。

在男女合演这棵树生长的过程中,参与种植的人也会从中受益,我就有无心插柳柳成荫的收获。男女合演带来了许多新挑战,比如剧目题材与女子越剧擅长表现的不相同,与男演员演对手戏的感觉与女小生不相同,男女声腔的不相同……但新挑战也带来了新机遇,全新的创作环境所给予我的新磨练令我的艺术观较之过往更宽广,而在艺术表现手段方面,促使我寻找新的方法,尤以唱腔为甚。

男女合演在声腔方面有一个难题:由于男女声天然的五度差别,男女对唱时要么用移调同腔,要么用同调移腔,当中非得依赖一个过门“摆渡”。《十一郎·洞房》一场,史济华扮演的穆玉玑和我扮演的徐凤珠俏皮说闹,你一言我一语,话锋压着话锋,针尖对着麦芒,因此我提出:“这里要唱得句首咬句尾,不能要转调,不能要过门,才适应戏的节奏。”史济华拟了一段唱腔,我们同唱E调——男女声各让一步,女声从G调降低两度,旋律相应地往上走;男声从D调提高一度,旋律相应地往下走。这种从未尝试过的调性对演员的演唱能力和琴师的演奏技巧都提出了一定要求,但男女声唱同调就无需再借助过门转调,两个角色可以在同一“轨道”上针锋相对,达到了我们想要追求的艺术效果。

在此后几部作品中,我和史济华、赵志刚又一起继续发展运用了E调唱腔,如《桃李梅·同舟》《花中君子·赠弟卖身银》,不仅表情达意恰如其分,观众也喜闻乐学,如今已是后辈演员经常使用的调性。

我还把E调运用于独唱段落。《凄凉辽宫月·冷宫》中萧皇后最后的点题唱段“深宫不识征战苦”,我选用了“E调弦下腔”,并要求琴师在过门中拉出类似京剧反二黄的苍凉和悲壮。袁雪芬院长听后击节叫好,并建议我以后要多使用这种新调性。很多观众虽然搞不清个中奥妙,却也赞其意境悠扬,情真韵浓。

这只是管窥一豹,鲜明地佐证了男女合演就是这样在客观上丰富了我的创作经历,从视角、观念到剧目和声腔……挑战常常也带来机遇,伴随着男女合演的发展拾级而上,我的艺术生命迎来了第二次绽放。

1983年,为了筹备当时的第二次赴港演出,剧院安排将原由男女合演的《凄凉辽宫月》改为女子越剧演出。《凄凉辽宫月》演绎的是马背上的皇族,剧中的男女主角辽道宗与皇后萧观音琴瑟和鸣,恩爱非比寻常,最终却引出一段“爱之深恨之切”的旷世奇冤。雄浑的历史背景,深刻的悲剧主题,在越剧舞台上不多见。对我来说,萧皇后是个独特的角色,她的身份、性格、命运乃至外形,在我此前的艺术经历中少有触及。因此,在排演男女合演版《凄凉辽宫月》时,我围绕着怎么塑造“懿德皇后”的形象而努力,并没有多考虑表现帝后之间的你侬我侬。但是,陈明正导演所提出的“要想象一下这对恩爱的帝后在一起生活时的情景”总是在我心中盘桓,隐隐之中,我觉得自己对人物的塑造好像缺了点什么。

萧皇后这个角色戏份不少支点却不多,基本游离于戏剧矛盾之外,她的一切都系于皇帝,全剧的轴心其实也都在道宗身上。这次改演女子越剧,剧本和音乐都进行了调整,较之男女合演版丰满了不少,而道宗皇帝的扮演者换成了张桂凤大姐,这令我对重演萧皇后充满了新的期待。

张桂凤大姐和我其实都很少演此类卿卿我我的戏,我感觉她用了一种内与外截然相反、剧烈反差的表演去塑造这个奥赛罗式的人物——外在是如此的英武豪爽,甚至强悍独断,但每当他看着皇后,凑近皇后,拉起皇后的手,却那么柔情似水,俨然是一派三千宠爱集一身的专情。这种英雄爱美人的情感浓烈动人,她紧紧地抓住它,不断地强烈地表达,我理解桂凤姐是要通过这种“爱至深”反衬后来的“恨至切”。

我被她的表演感染着、刺激着,产生了一种情不自禁的柔情和依顺,我们就此找到了人物之间的感觉——皇后顺服着皇帝,皇帝极端地爱着皇后,两人的喜怒哀乐皆因对方而起,也彼此紧紧地牵动着,这样的情爱才演得出一场为情所困、为情所害的大悲剧。

我们的《凄凉辽宫月》演成了,为我和桂凤姐的艺术画廊中各自增添了一种新的人物类型。

专心致志走好眼前路

卸任院长一职以后,我继续接受一次又一次的委任,顶着艺术指导的名分,充当不同集体的管家。五年间,我也再次回归舞台,演了三五部大戏,却只留下了一部《穆桂英》。

对于自己的事业,我少有长远规划,几十年间只顾专心致志低头走好眼前的路,既不回头看,也没有什么展望。1992年12月13日《吴汉杀妻》,这是我最后一场演出。没什么特别,就是团里的日常演出,连我自己也没有想到,过了这一晚,粉墨上妆的生活就此从我的人生舞台谢幕退场。

距离能产生美感,如今我与越剧虽不至相忘于江湖,却多少有些隔岸看花,相敬如宾。我也没想过收徒授艺,壮大流派。关于我的流派能否成立曾经有过争论,焦点在于我的唱腔总是处于变化中,缺乏流派必要的“稳定性”元素。对于此,我不愿苟同。唱腔代表人物的语言和心声,只要保证越剧唱腔的元素,不同的人物应该有个性鲜明的音乐形象。如果为了追求流派特色而放弃自己的艺术追求,我宁可让自己的流派自生自灭。我想,认同我的艺术观点,喜欢我的艺术风格的观众和同行总有人在,他们要欣赏、要学习的是可变化的“吕派”,是可以拿来为新的人物创造服务的素材,就像我当年学习前辈和同行一样。所以,收徒不收徒,要不要壮大流派,从来就不是一个困扰我的问题。

每次回到越剧世界,都是为培养青年演员贡献点余力,作为越剧院“老一辈演员里永远最年轻的一个”,我自觉对剧种和剧院还承担着一份推卸不掉的责任。

我这一生,用前半辈子学会了人可以靠自己的主观努力把握命运,用后半辈子学会了人的主观能动性要顺应客观环境的变化,过了知天命之年,我学会了放弃执拗。当然,我也要感谢新的生活空间里的新朋旧友,还有我温暖的家庭。