连南大叶茶气候适应性分析

2024-05-31姜涛廖水和李少远何彬

姜涛 廖水和 李少远 何彬

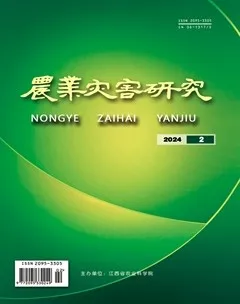

摘 要:目的:为探究连南大叶茶气候适应性及生长发育与气象要素关系,为连南茶叶生产布局及高品质栽培提供参考。方法:选取1981—2020年国家基准气象逐日观测资料和连南瑶族自治县区域自动站监测数据,分析气温、积温、日照时数、降水量、空气相对湿度等气象要素和灾害性天气对连南大叶茶生长的影响。结果:连南年平均气温为18.5~20.6 ℃,年积温(≥10 ℃)

为6 357.8~7 239.4 ℃·d,平均日照时数为1 459.8 h,年降水量为1 757.0 mm,空气相对湿度为72.4%~85.1%,热量、光照和降水条件满足茶叶生长需求,且多处于适宜区间,低温阴雨和高温等气象灾害发生频次和程度对茶叶的影响总体不大。连南生产大叶茶气候条件优异。

关键词:连南;茶叶;大叶茶;气象;适应性

中图分类号:S571.1 文献标志码:B文章编号:2095–3305(2024)02–0-03

茶叶是我国重要经济作物,也是一种健康饮品,富含茶多酚、氨基酸、矿物质、维生素等营养成分,随着人们生活水平的不断提高,对茶叶品质提出更高的要求[1-2]。连南大叶茶为清远市连南瑶族自治县特产,因连南优越的自然环境和优质茶树品种等因素,造就了连南大叶茶的优异品质,2020年被农业农村部农产品质量安全中心列入全国名特优新农产品名录[3-4]。

农作物生长发育依赖于环境条件,优质农产品特性是遗传因子与环境因素交互影响的结果,茶树是山茶科山茶属常绿灌木植物,适合种植于阳光充足、雨量充沛、微酸性的肥沃土壤[5]。諸多研究表明,茶叶生长发育与品质的形成与施肥、栽培和环境等因素密切相关,其中气候条件对茶叶品质产生显著的影响,主要影响茶叶生长发育的气象要素有温度、降水、光照和空气湿度等,除基本气象要素外极端天气也会对茶叶生长产生直接影响[6-9]。现有研究多以单一气象要素对茶叶影响为主,以连南气候环境为背景,综合分析连南大叶茶环境适应性和品质形成的相关研究较少。基于国家基准气象逐日观测资料和连南瑶族自治县区域自动站气象观测资料,结合茶叶生长发育特性,综合分析气温、地温、积温(≥10 ℃)、日照时数、降水量、空气相对湿度和极端天气对大叶茶生长的影响。

1 研究资料与方法

1.1 资料来源

选取连南站1981—2020年国家基准气象逐日观测资料和连南瑶族自治县区域自动站2010—2020年的逐日观测资料,主要包括平均气温、积温(≥10 ℃)、最低气温、最高气温、平均地温、日照时数、降水量、空气相对湿度等。

1.2 研究方法

以连南地区大叶茶为研究对象,分析大叶茶整个生产周期,尤其是春茶萌发期、根系生长发育期和品质形成关键期等重要时期气象要素特征和动态变化,结合茶树的基本生育特性,综合判断连南气象特征对大叶茶生产的适应性和品质的影响。

2 结果与分析

2.1 连南地区基本气候特征

连南位于广东省西北部,北回归线以北,以山地和丘陵为主,平均海拔为459 m,该地区属于典型中亚热带季风气候,四季分明,光照强,热量丰富,雨量充沛,雨热同季,无霜期长[10]。气象数据显示,多年(1961—2020年)平均气温为19.7 ℃,年降水量为1713.2 mm,年平均相对湿度为79%,年日照时数为

1 459.8 h,年平均雨日数为170.2 d,平均气温日较差8.1 ℃。全年极端低温出现在1月,极端高温出现在7月,降雨集中于3—9月,占全年降雨量的79%左右。主要气象灾害有低温冷害、低温阴雨、暴雨洪涝、干旱、寒露风、霜降风等。

2.2 连南地区热量条件

热量是作物生长的基本条件,温度是热量条件的直接体现,气象数据显示,连南地区1981—2020年连南年平均气温为18.5~20.6 ℃(图1),年积温(≥10 ℃)为6 357.8~7 239.4 ℃·d(图2),常年平均年积温为6 863.3℃·d,最低气温为-3.8~2.5 ℃。

从年平均气温来看,茶树生产温度为13.0~30.0 ℃,

最适温度为16.5~25.0 ℃,连南地区年平均气温对茶树生长的保证率达到100%。从年积温(≥10 ℃)来看,茶树一般需要年积温达到4 000 ℃·d以上,且不同品种类型对积温要求不同,大叶茶一般要求年积温达到

6 000 ℃·d以上,连南地区气候满足大叶茶生长对积温要求[11]。从年极端温度条件来看,一般中、小叶茶树品种低温界限为-10~-8 ℃,大叶茶树品种在-5~

-3 ℃茶树出现冻害,连南地区97.5%的年份极端最低气温≥-3 ℃,且该地区选育品种为抗寒大叶茶品种,低温抗性较好。综合来看,连南地区平均气温、年积温(≥10 ℃)和极端温度均满足大叶茶生长发育,且热量条件处于适宜区间,可以保障茶树安全生产和高质高产。

2.3 连南地区光照、降水与湿度条件

连南地区1981—2020年年平均日照时数为1 459.8 h,

一年中日照时数最多的是7月,平均日照时数为200.5 h,

日照时数最少的是3月,平均日照时数为51.7 h,平均日照百分率为34%~38%,年降水量为1 757.0 mm(图3),逐年年降水量为1 196.2~2 444.5 mm,平均空气相对湿度为78.5%,空气相对湿度为72.4%~85.1%(图4)。

作物干物质的形成和能量均来源于光照,光照条件直接影响作物生长发育,不同作物对光照条件的需求不同[12-13]。从日照时数来看,茶树的生长需求日照百分率≤40%,连南地区日照时数充分满足茶树生长需求。从降水量来看,茶树生长所需的降水量在

1 000 mm以上,连南地区降水量保证率为100%,适宜茶树生长。从空气相对湿度来看,茶树生长的空气相对湿度≥70%,最适宜空气相对湿度为80%,连南地区空气相对湿度完全满足茶树生长需求,且空气湿度为75%处于最适范围。综合来看,连南地区光照、降水与湿度条件适宜茶叶生产。

2.4 连南地区茶树关键生育时期气候条件

由图1可知,连南地区1981—2020年,春茶萌发期(2—3月)平均气温为7.2~17.6 ℃,根系生长发育期(10月)20 cm平均地温为23.1~26.6 ℃,日较差为0.7~23.5 ℃,

由图3可知,茶树生长品质形成关键期(3—10月)月平均降水量为69.8~282.3 mm。

在茶树周年生产中,春茶萌发期和根系生长发育期是重要的生长发育时期,关键生育期的环境条件对茶叶品质影响较大[14]。从春茶萌发期温度条件来看,茶树茶叶萌发温度下限为10 ℃,萌发适宜温度为15 ℃左右,一般清明前15 d采茶,商品价值和品质最好,连南2月平均气温≥10 ℃保证率54%,2月和3月平均气温≥10 ℃保证率分别为54%和83.2%,≥15 ℃保证率为45.6%,满足适期采茶的温度条件。从根系生长发育期20 cm平均地温条件来看,低温下限为10 ℃,最适温度为25~30 ℃,连南10月 20 cm平均地温满足生长需求,且处于适宜温度区间的保证率为62.5%。从全年气温日较差来看,日较差≥5 ℃时,对茶叶甘味成分累积十分有利,使茶叶品质更佳,连南气温日较差多为5~15 ℃,且气温日较差≥5 ℃保证率高于75%。从茶树生长品质形成关键期月平均降水量来看,降水量影响茶叶的产量与品质,连南月平均降水量>100 mm保证率为87.5%,能够满足茶树生长需求。综合来看,关键生育时期气候条件与其生长发育匹配度较好,适宜茶叶生长。

2.5 连南地区茶树生产期气象灾害

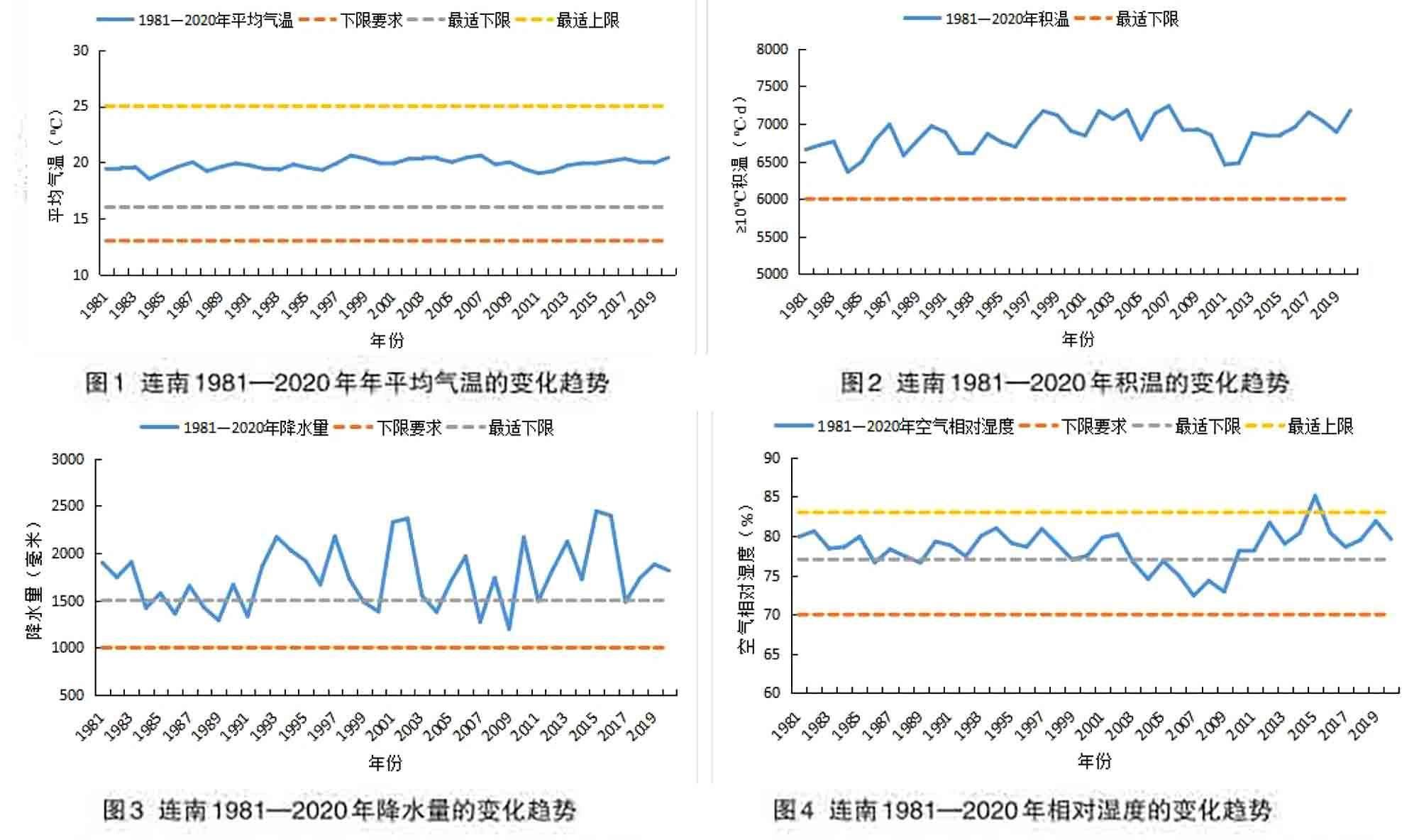

由图5和图6可知,连南地区1981—2020年2月1日—3月20日低温阴雨年均发生次数为3.1次,年均发生天数为18.9 d,连阴雨年均发生次数为12.0次,年均发生天数为90.9 d,高温年平均发生次数为10.7次,发生天数多年平均为31.4 d。

地区气候条件呈现季节性变化,本地作物与气候形成一定适应关系,极端天气条件考验作物生态适应性和安全生产特性。从低温阴雨灾害来看,2—3月为茶叶萌发期,低温阴雨影响萌发速度和品质,连南低温阴雨灾害发生概率为39.2%,且多为轻等或中等灾害,对茶树生产风险等级为一般风险。从连阴雨灾害来看,连阴雨天气影响茶叶光合作用和干物质积累,连南低温阴雨灾害发生概率为24.9%,连阴雨发生天数持续5~9 d的轻等占比为78.5%,对茶树生产风险等级为一般风险。从高温灾害来看,持续高温(≥35 ℃)会影响茶叶光合作用和品质形成,严重会造成物理损伤,连南高温发生灾害中轻等或中等占比为82.0%,高温时段主要集中于7—8月,该时段非采摘期或关键品质形成期,因此高温灾害对连南茶树生产综合风险较低。

3 结束语

从连南基本气象要素与大叶茶生产匹配程度来看,连南年平均气温为18.5~20.6 ℃,年积温(≥10 ℃)为6 357.8~7 239.4 ℃·d,平均日照时数1 459.8 h,年降水量为1 757.0 mm,空气相对湿度为72.4%~85.1%,热量、光照和降水条件满足茶树生长需求,且多处于适宜区间。从连南地区气象灾害天气对大叶茶生产的影响来看,低温阴雨和高温等气象灾害发生频次和程度对茶叶影响总体不大。综上所述,连南生产大叶茶气候条件优异。

参考文献

[1] 葛显峰.新时期我国茶叶出口贸易影响因素及改善措施[J].福建茶叶,2023,45(4):39-41.

[2] 段小華,胡小飞,邓泽元,等.茶叶主要化学品质指标和茶树体部分微量元素的钙铝调控效应[J].西北植物学报, 2012,32(5):988-994.

[3] 陈诗恒,黄亚辉.广东省主要茶树资源的研究[J].广东茶业,2020(6):6-11.

[4] 谭小波,杨木宋.广东省仁化白毛茶等5个品种的形态特征分析[J].广东茶业,1991(3):13-18.

[5] 葛晋纲,刘海洋.茶树栽培及茶园管理技术的研究动态与发展趋势[J].安徽农业科学,2010,38(25):13659-13662.

[6] 李萍萍,林永锋,胡永光.有机肥与化肥配施对茶叶生长和土壤养分的影响[J].农业机械学报,2015,46(2):64-69.

[7] 金志凤,王治海,姚益平,等.浙江省茶叶气候品质等级评价[J].生态学杂志,2015,34(5):1456-1463.

[8] 郭梁,Andreas Wilkes,于海英,等.中国主要农作物产量波动影响因素分析[J].植物分类与资源学报,2013,35(4):513-521.

[9] 李时睿,王治海,杨再强,等.江南茶区茶叶生产现状和气候资源特征分析[J].干旱气象,2014,32(6):1007-1014.

[10] 陈贞贞,潘国英,赖师美,等.连南县旅游气候资源分析与评价[J].广东气象,2018,40(3):42-45.

[11] 黄寿波.茶树生长的农业气象指标[J].农业气象,1981(3): 54-58.

[12] 于仲吾,尹连荣,刘新华.气候变暖对茶叶生产的影响[J].茶叶,2002(3):162-163.

[13] 张景文,温皓,刘环美.无公害茶叶优质栽培技术[J].现代农业科技,2010(16):91-92.

[14] 金志凤,胡波,严甲真,等.浙江省茶叶农业气象灾害风险评价[J].生态学杂志,2014,33(3):771-777.