连江县近60年暴雨日数变化的统计及暴雨天气形势分析

2024-05-31何永升林旭彭旻芬

何永升 林旭 彭旻芬

摘 要:对连江县气象局建站以来58年(1959—2016年)降水资料进行了统计分析,发现近60年来连江的暴雨日数共有290个,每年平均暴雨日数为5.0个,平均年降雨量为1 576.7 mm,通过滑动平均分析,表明近60年来连江出现暴雨日数总体呈增加趋势,年暴雨日数有8~10年的周期。另外,20世纪80年代之后有准5年的周期。1959—1966、1988—1990、2004—2008年具有暴雨日数明显偏多年份。每个月份都有暴雨日数出现,尤以8月份出现率最高,共出现了68 d,占23.4%,9月份其次,占18.6%;6月份居三,占18.3%,影响连江暴雨发生的主要天气系统为西南低压、切变线、低空急流、高空槽、热带气旋,其中西南低压、低空急流和热带气旋是连江暴雨暴发的主要原因。

关键词:气象学;暴雨;滑动平均;汛期;影响系统;防御措施及决策

中图分类号:P458.121.1 文献标志码:B文章编号:2095–3305(2024)02–0-03

连江县位于福建省东部沿海,东濒东海,与我国的台湾省、马祖列岛一衣带水,西傍省会福州,南扼闽江入海口,控闽浙通道,地形属鹫峰山余脉,山体由两组并列的山岭构成,从西北部延伸入境,逐渐向东南倾斜,直逼海滨,走向基本同海岸线平行。全县襟江抱海,拥野负山,绵延起伏的山峦逶迤于敖江、闽江两水之间,气候属亚热带海洋性季风气候,具有温润潮湿、四季分明、夏长冬短、台风频繁和雨量充沛的特点,易受西南低涡、切变线、低空急流、高空槽、热带气旋等天气系统影响,有利于强降水的发生。每年因暴雨引发的洪涝灾害都会给连江造成较严重的经济损失和人员伤亡。

暴雨是连江县最主要的气象灾害之一。引发暴雨灾害主要是在雨季和台风季影响带来的暴雨和强降水。暴雨,尤其是大暴雨和连续性暴雨常引起山洪暴发、江河泛滥形成流域性洪涝灾害,不仅会冲毁农舍,破坏工农业设施,还会引发山体崩塌、泥石流、滑坡等次生地质灾害,严重危及农田、工业、通信及交通运输安全,给连江县造成严重的经济损失和人员伤亡。例如,2005年的13号“泰利”台风引发了全县各乡镇普降大暴雨,造成的直接经济损失达6亿多元。近60年来连江年降雨量整体上呈增加的趋势,1959—1962、1969—1975、1988—1992、2012—2016年相对偏多

期,1974—1987和1993—1998年相对偏少期。因此,研究暴雨的发生发展对连江的气象防灾减灾工作具有重要的意义。对58年(1959—2016年)来连江暴雨日数进行统计分析和暴雨的天气形势分析,探讨近60年来连江暴雨发生的规律和特点,为暴雨的预报提供依据。

1 气候学特征

1.1 天气气候概况及降雨要素特征

根据连江的地理位置和天气气候的演变规律,连江自然天气季节一般划分为早春季(3—4月)、雨季(5—6月)、夏季(7—9月)、秋季(10—11月)和冬季(12月—翌年2月)。春季主要受冷空气和低层切变影响,常出现低温连阴雨天气;雨季常因北方冷空气与南方暖湿气流交汇而形成多雨天气,雨势较强,暴雨频繁;夏季受副热带高压影响,天气炎热,同时也是台风活动最活跃的季节;秋季是夏季风向冬季风转换的过渡季节,气温下降、降水减少、日照充足,冬季降水量少,气温低,但无严寒。

连江平均年降水量1 000~1 800 mm之间,分布趋势自沿海半岛向西部和北部山区递增,降水量随海拔升高而增大。西至北部山区的东南坡是连江的降雨集中区。城关年平均雨量为1 576.7 mm,1973年最多,为2 131.1 mm,2003年最少,仅928.3 mm,月最大降雨量564.4 mm,出现在1990年9月,年平均降雨日数163 d。

1.2 连江年出现暴雨日数

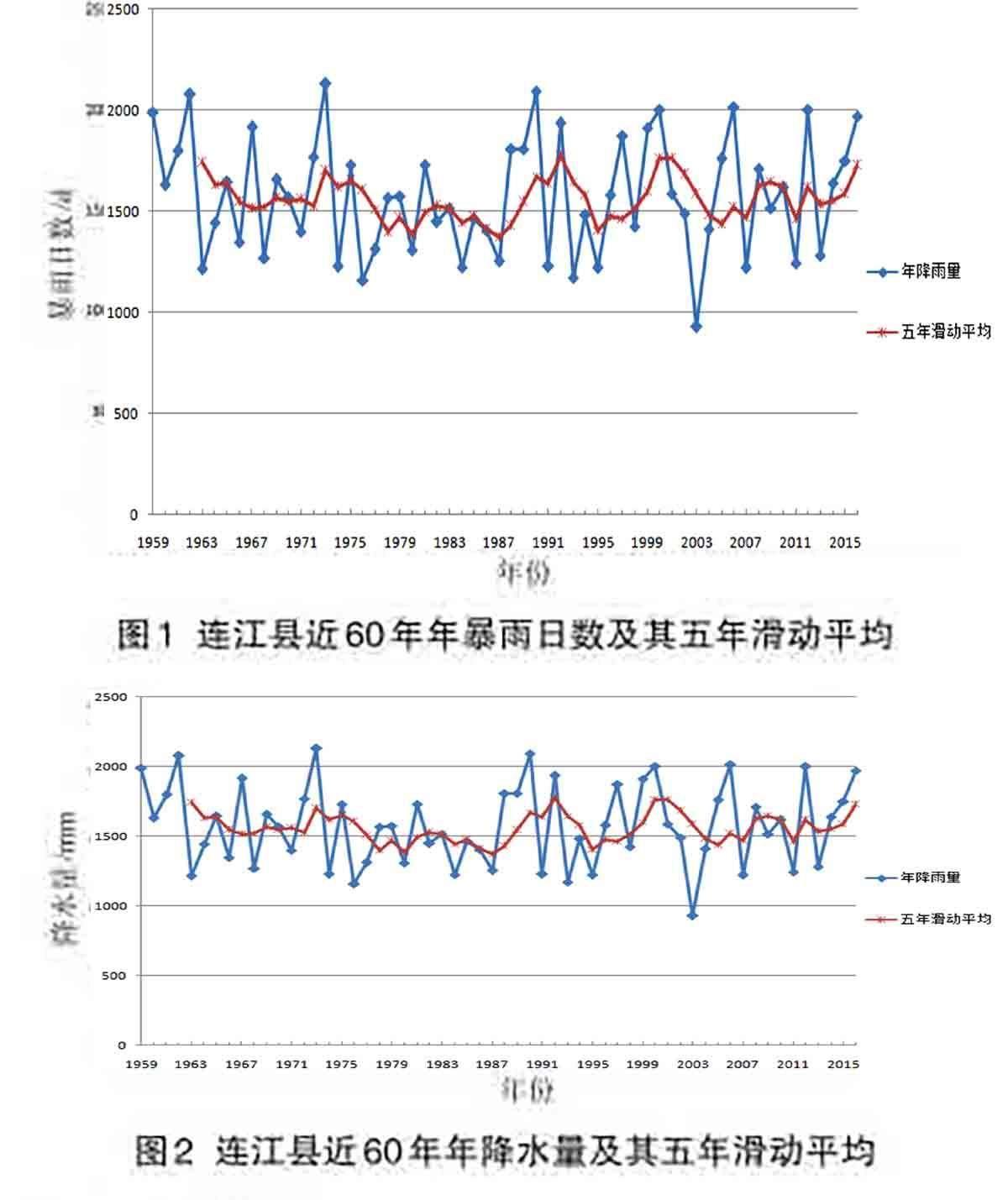

根据连江县气象局1967—2016年的气象资料,统计出近60年来连江的暴雨日数共有290个,年均5.0个。图1中蓝色线表示年暴雨日数,可以看出暴雨日数出现最多的年份为1962和1990年,共有12 d;1999、2006和2008年均出现10 d,为次多年。多数年份为4到7 d之间,仅有1967、1982和1998年出现1 d。近60年来连江的暴雨日数总体呈上升趋势。

图1中红色线表示5年滑动平均数,可以看出近60年来5年滑动平均数最大值为8.0,出现在1963年;1978年为3.0,是最小值。自1963年后呈现10年左右的周期变化,1963、1973、1981、1990、2000、2008年均是5年滑动平均的峰点,1963年达到峰点后呈逐级下降趋势,1971年达到低谷后缓慢上升,1973年出现了1个峰点后,又小幅度下降,直至重复运行。从暴雨日数上看,近60年来自1965年后呈现8年左右的周期变化,1965、1973、1979、1986、1990、1995、1999、2006和2012年均是年暴雨日数的峰点。

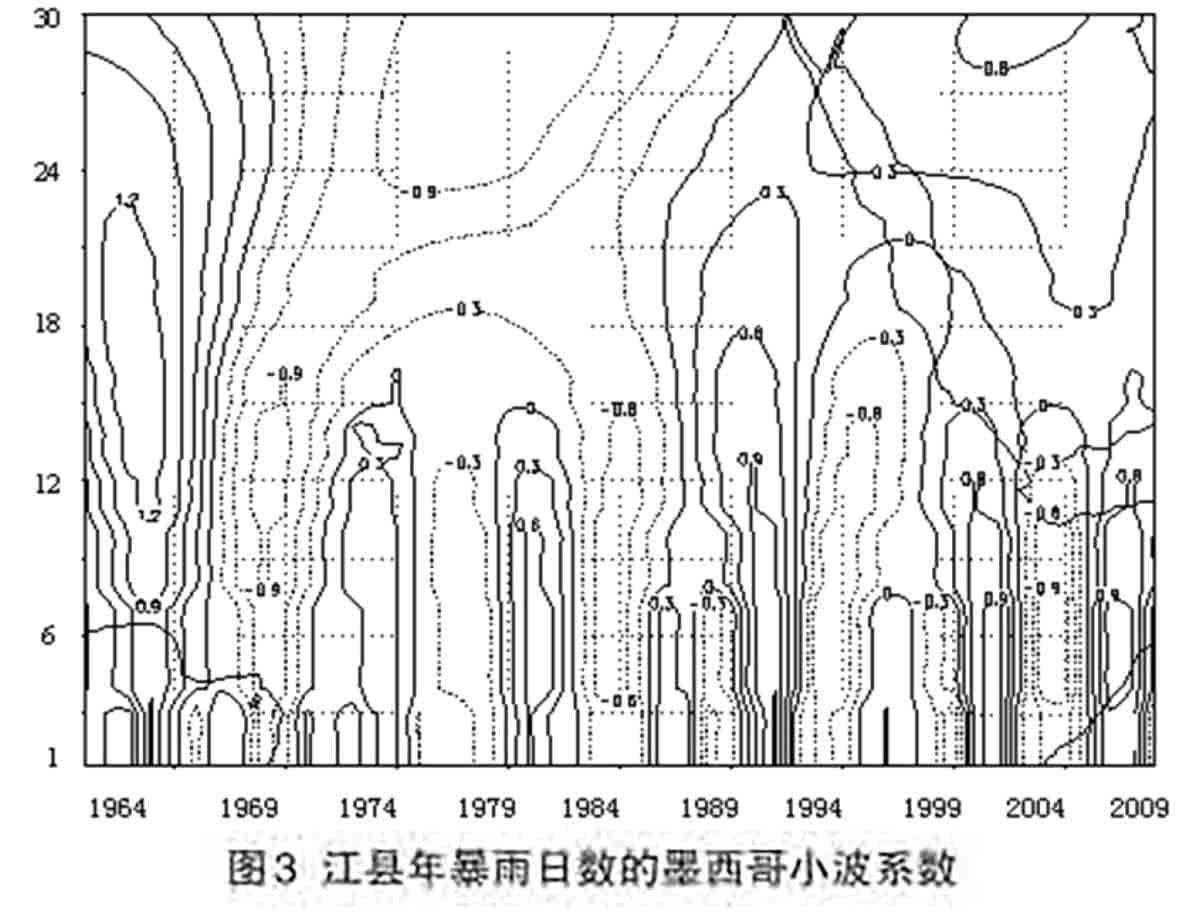

图2中蓝色线表示年降雨量,可以看出1973年降雨量最多,为2 131.1 mm,2003年最少,仅928.3 mm。图2中红色线表示5年年降水量滑动平均数,从图中可看出,自1963年后呈现10年左右的周期变化,1963、1973、1982、1992、2001和2009年均是5年滑动平均的峰点;从年降雨量上讲,自1962年后呈现8年左右的周期变化规律,1962、1967、1973、1981、1990、2000、2006和2012年均是年降雨量的峰值点。

1.3 小波分析

小波分析或小波转换是指用有限长或快速衰减的,称为母小波的振荡波形来表示信号[1]。该波形被缩放和平移以匹配输入的信号。小波分析是当前應用数学和工程学科中一个迅速发展的新领域,经过近10年的探索研究,重要的数学形式化体系已经建立,理论基础更加扎实,是一个新的数学分支,它是泛函分析、Fourier分析、样调分析、数值分析的完美结晶。

小波分析的应用领域十分广泛,包括数学领域的许多学科、军事电子对抗与武器的智能化、地震勘探数据处理等。在气象中也涉及较广,用基小波的能量来处理,常用的有墨西哥帽小波和Morlet小波。

本文用墨西哥帽(Mexican Hat)函数作小波母函数,其表达式为:

ψ=(x)=(1-x2)e-x2/2

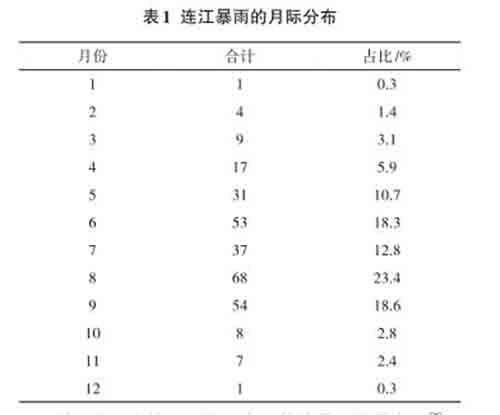

取广大因子为1~30年,计算其Mexican Hat小波系数。从图3可以看出,连江县暴雨日数在1967年之前呈正距平,20世纪60年代末至80年代末呈负距平,

90年代起又呈正距平。年暴雨日数有8~10年的周期。另外,80年代后有准5年的周期。

1.4 连江暴雨日数的月际分布

表1为连江暴雨日数的月际分布。由表1可见5—9月是连江暴雨最集中的时段,占暴雨日数总数的83.8%,8月份最多,占23.9%;9月份其次,占18.6%;6月份居第三,占18.3%。连江暴雨出现最早的日期是1月27日,为1975年;出现最迟的日期是12月9日,为2015年。因此可以认为连江一年中几乎都有暴雨产生。

暴雨主要由锋面系统和台风等热带系统带来的[2],

形成雨季(5—6月)和台风季(7—9月)2个不同时间段的洪汛期。从3月份起暴雨日数逐渐增多,至6月出现高峰期,8月前后再次出现暴雨多发期(多为台风暴雨)之后暴雨次数逐渐减少。

2 连江暴雨发生的主要天气形势特征分析

2.1 前汛期暴雨的天气形势

前汛期(5—6月)是连江县明显的多雨期,该时期的暴雨是中纬度天气系统和低纬度天气系统互相作用的结果,其有利的大尺度500 hPa环流形势是西风带阻塞高压,西太平洋副热带高压和孟加拉湾低槽的有机配合和稳定维持。阻塞高压制约北方冷空气活动的频率、路径和强度,副高与孟加拉湾低槽提供低纬暖湿气流。由于高低纬诸系统的相互配合,使2种不同的冷、暖气团不断地交汇,形成稳定的锋区,这就是产生暴雨的流场条件。从5月下旬开始,水汽除来自孟加拉湾和南海以外,由西南季风从赤道附近海面带来更加湿热的水汽,因此,从5月下旬开始,水汽来源更充沛,暴雨强度更大。前汛期有以下几种常见的暴雨环流形势。

中高纬地区500 hPa环流形势,连江前汛期暴雨一般发生在亚洲地区从纬向环流向经向环流调整期,或在稳定的多波动的纬向环流下。暴雨发生前中高纬地区大范围环流形势基本可分为6种,即两槽一脊型、一脊一槽型、两脊一槽型、一槽一脊型、两脊两槽型和宽槽型(图5)。

在前汛期暴雨前24 h和暴雨过程中,以两槽一脊、一脊一槽和两脊一槽3种类型最为多见,其余3型较为少见。

中低纬度地区主要天气系统特征,西北太平洋副热带高压是对连江前汛期天气影响最大的一个大型天气系统。它的位置、强度的变化,对连江前汛期暴雨的强度、次数和台风的活动等都有很大的影响,当副热带高压位置适中且稳定,脊线稳定在25°N左右,西脊点西伸到东经110°~120°W这使副高北侧的西南暖湿气流正好影响到整个华南—江南地区,从低槽槽后南下的冷空气长时间与副高北侧的西南暖湿气流在福建中北部地区交汇对峙,形成了产生连续性暴雨的稳定环流背景。孟加拉湾低槽槽前的西南气流和副高脊线西北侧的西南气流是华南地区上空水汽的主要输送者,850 hPa槽线、江淮切变线和西南急流是形成福建降水的重要天气系统。低纬度地区形势基本一致。

2.2 后汛期暴雨的天气形势

连江后汛期主要是热带气旋暴雨,时间为7—9月。在酿成大暴雨和特大暴雨的过程中,热带气旋暴雨占了主要地位,约占后汛期暴雨的90%以上。随着6月下旬西太平副热带高压加强北跳控制连江境后,冷空气被阻留于武夷山脉以北,连江县后汛期开始,东南信风逐渐占领优势,西南季风对连江影响基本结束。7—9月副热带高压活动最为频繁,副热带高压脊线可达中纬度地区,活跃的热带辐合带南侧不断有西南气流输入,使热带气旋的能量不断得到补充,常沿着副热带高压南缘向偏西方向移动,在闽江口以西及我国的台湾海峡登陆并深入到内陆。产生强降水过程主要由热带气旋、热带辐合带、东风波、热带云团等天气系统所形成。这些系统不但带来了海洋丰沛的水汽,更由于其本身就是强烈的辐合系统,上升运动激烈,所以可以直接造成大暴雨[3]。

由于连江县季风气候和地理环境的特殊性,降水成因比较复杂,经常出现特大暴雨,全年都有可能发生暴雨,局部洪涝随时可能出现,以前汛期锋面暴雨,后汛期热带气旋暴雨影响范围广,危害程度大。在大型锋面系统活动时,雨区随锋面向南移动或南北摆动,往往使闽江流域上、下游之间降水过程接踵而至,有时上、下游同处于雨区内,因此暴雨发生面积很大,低洼地带发生洪涝地质灾害概率也较高[4]。

3 结论

近60年来连江县暴雨日数共有290个,年均5.0个。一年最多出现12日,每年至少有1日。5年滑动平均分析表明:近60年来连江暴雨数总体呈增加趋势,年暴雨日数有7~10年的周期。另外,20世纪80年代之后有准5年的周期。连江暴雨数以8月份最多,9月份其次,6月份居第三,出现最早的日期是1月27日,出现最迟的日期是12月9日。连江暴雨前汛期降水天气系统主要为西南低压、切变线、低空急流、高空槽;后汛期主要是热带气旋引起的。

参考文献

[1] 丁亚磊,姬兴杰,刘美,等.小时和日值降水数据对河南省暴雨日数和暴雨日变化特征的影响[J].气象科学,2023,43 (1):69-79.

[2] 张尾兰,嵇夏兰,郑世文,等.1956—2020年泰宁县暴雨气候特征分析[J].农业灾害研究,2022,12(1):103-105.

[3] 李凤秀,姬兴杰.1961—2018年河南省暴雨初终日和暴雨日数的时空变化规律分析[J].長江流域资源与环境,2019, 28(10):2527-2538.

[4] 郑颖青,吴启树,林笑茹,等.近106 a来登陆福建台风的统计分析[J].台湾海峡,2006(4):541-547.