不同配方施肥对杉木人工幼林生长的影响

2024-05-31白秀英李吉文曾鑫焱袁浩珲文清岚贲柳玲

白秀英 李吉文 曾鑫焱 袁浩珲 文清岚 贲柳玲

摘 要:为了探讨不同配方施肥对杉木幼林生长的影响,筛选出当地最佳的杉木幼林配方肥,于2018年4月对2年生“洋口061”杉木幼苗开展不同配方施肥试验,即处理A:N∶P2O5∶K2O=14-7-9;处理B:N∶P2O5∶K2O=12-8-10;处理C:N∶P2O5∶K2O=10-10-10;CK:不施肥(对照),研究分析了杉木幼苗的树高、地径、胸径的变化情况。结果表明:配方施肥对杉木人工幼林的生长有良好的促进作用,其树高、地径、胸径的施肥效果由大到小,依次为:处理A、处理B、处理C,采用处理A在其生长指标、生长量等方面都要优于B、C处理,其中,CK即没有施肥处理的表现最差。

关键词:配方施肥;杉木;人工幼林;施肥效果

中图分类号:S791.27 文献标志码:B文章编号:2095–3305(2024)02–00-03

杉木是我国南方用材林基地最主要的造林树种之一[1],具有生长快、材质好的特点,木材纹理通直,

结构均匀,材质轻韧,强度适中,加工容易,能抗虫

耐腐、用途广[2],其木材产量约占全国商品材的1/5~

1/4,在国民经济中占有重要位置。

全球人工用材林已经逐渐朝着定向培育、提升品质、增加产量、高效稳定的趋势发展。目前国内很多木材仍采用进口的方式,但中大径材的进口只能在一定程度上解决个别需求,从本质上仍无法解决当下遇到的问题。因此,现阶段国内针对中大径材,应积极采用人工培育的方式缓解目前木材资源紧张局面,推进我国林业健康、有序发展。

随着国内社会经济的日益发展,建筑行业不断转型与调整,对木材的需求也在不断提升。在此背景下涌现出了短轮伐期、全树利用等集约化的经营模式,不但加剧了现有杉木人工林的地力衰退,还限制了当下木材的加工和国内林业的发展[3]。

目前国内很多地区在杉木种植过程中使用的施肥技术不够科学、合理,这不仅浪费了资源,还增加了种植成本,更影响了当地的生态系统,损害了生态环境,让当地受到了一定的损失。现阶段,杉木人工林土壤理化现象正在不断加剧,使得土壤肥力日益降低。因此,有关部门要提高对改善生态环境、优化土壤理化性质的重视程度,而开展测土配方施肥是最为科学、高效的方式。应针对林木各种营养元素的盈亏程度等诊断结果,确定各种营养元素的用量和比例,合理施肥,避免过量施肥或施肥过少。

相关试验结果显示[4],如果在杉木幼林种植生长过程中只施氮肥,不但不会助推杉木的整体长势,有时还会引发负面效应。部分研究人员认为[5],磷肥、钾肥能够促进杉木幼林的长势,但氮肥却不够明显;有些研究人员认为,氮肥对杉木幼林的长势没有明显效果,在生长初期施入磷肥会有一定成效,但施入钾肥有时会呈现负效;还有一些研究人员认为,杉木幼林施肥效果较为明显,最为理想的做法是在施肥时,采用氮肥、磷肥协同处理或采用氮肥、磷肥、钾肥全肥处理。根据杉木幼林期的生长特点,采取不同配方施肥试验,探讨配方施肥对杉木幼林期生长的影响,为杉木人工林的合理施肥提供科学依据,充分发挥林地增产潜力,有利于我国木材战略储备基地的建设,实现杉木人工林可持续经营[6]。

1 施肥试验

1.1 试验地概况

桂林市荔浦市大塘镇高岸村刘家屯,北纬24°

34′59.96″,东经110°17′26.99″,海拔420 m。中亚热带湿润气候区,热量丰富,平均气温19.6 ℃,平均年总积温7 181.5 ℃·d,光照充足,平均日照时数1 472.4 h,水汽充沛,平均年降水量1 442 mm。年均日照时数1 472.4 h,

无霜期为316 d。土壤以黄壤土为主,树种以马尾松、杉木、湿地松、八角、拟赤杨、板栗、桂花、栲树、尖尾栲、大叶栎、饭甑青冈、托盘青冈、荷木、黄樟、红润楠、山矾、围涎树、鸭脚、杨梅为主[7]。

1.2 试验材料

试验所用的杉木良种为杉木优良无性系“洋061”,

于2017年3月造林;试验所用的配方肥为广西力源宝生态大数据有限公司生产的14-7-9、12-8-10、10-10-10配方肥。

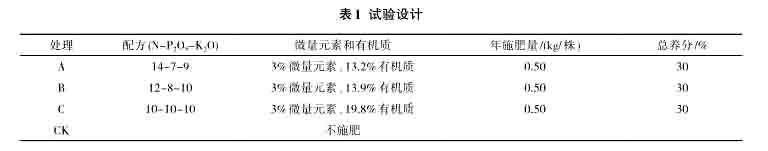

1.3 试验设计

在试验设计上利用随机区组,根据试验区域内部土壤的实际肥力和林分的生长情况,按照氮肥、磷肥、钾肥的不同标准,设计出3种施肥处理方案,再设置一组不施肥处理作为相应的对照组(表1)。每种处理都要设置3次重复,每个区域0.25 hm2,预计825株,共计大约9 900株。

1.4 施肥时间和抚育方式

施肥时间为2018、2019年,每年的4—5月施肥1次,施肥前除凈杂草、灌木或萌芽条,一次性施入试验各处理的肥料,施肥量为0.50 kg/株。施肥方式:施肥采用穴施法,在每株杉木中坡位两侧各挖1个深度15~20 cm的穴,穴在树冠正投影下,施肥后立即覆土。抚育方式:试验区主要采取化学除草和人工除草相结合,每年抚育2次,第一次抚育在4—5月进行,与施肥结合。在每年的8月中旬开展第二次抚育。

1.5 杉木生长指标的测定

在造林完成的翌年,要在正式试验前,在各个处理区域内部随机选取30株左右的杉木幼树,对其进行挂牌。测量每一株的地径、树高,翌年11月再测量地径、树高,第3年11月末测量杉木的地径、树高、胸径,连续3年开展测量工作。在测量杉木地径时,相关工作人员要利用游标卡尺在距离地面大约1 cm处测量主干的粗度,从而判定其胸径;利用3.5 m左右的标杆测量杉木从地面至顶端的高度,除了树高的测量精度为0.1m,地径、胸径的测量精度均要控制在0.01 mm。

1.6 统计分析

采用Office Excel 2007和SPSS19. 0软件处理数据,

利用Duncan氏法进行多重比较,进行差异显著性分析,用P≤0.05表示。

2 结果与分析

2.1 配方施肥对杉木树高的影响

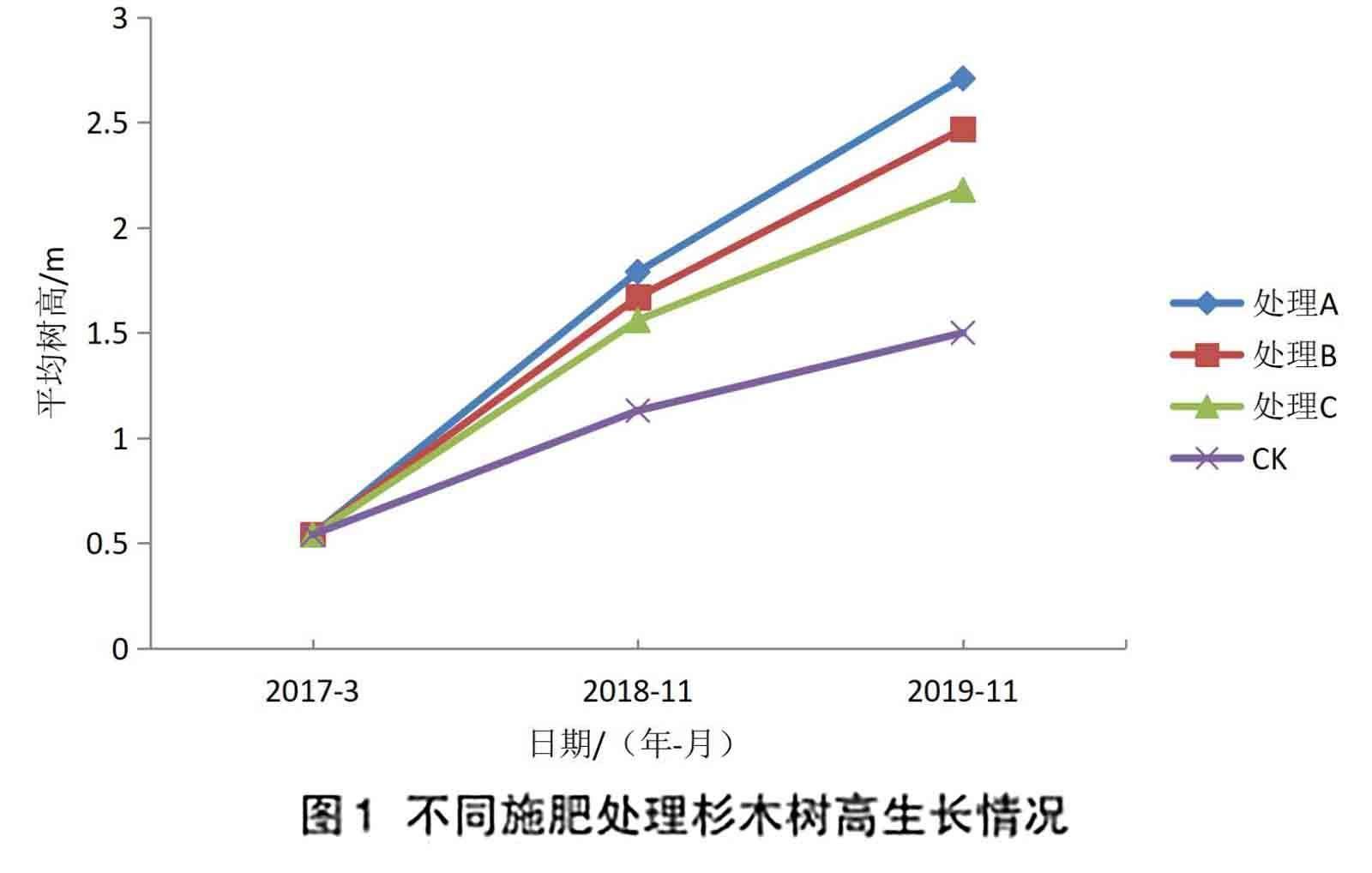

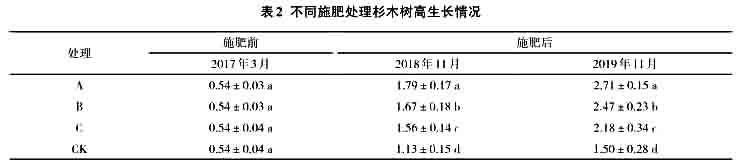

采用的处理方式不同,杉木高度也会具有一定的差异性。由图1可以看出,在不同的处理方式下,杉木的高度会随着施肥的次数和时间不断增加,在完成第一次施肥后,至2018年11月,配方A处理的杉木树高优于配方B、配方C、对照(CK)处理,配方B、配方C施肥处理的杉木树高差距不明显。第二次施肥后,至2019年11月,各处理间杉木树高的差距逐渐体现出来,其中,处理A最为显著,CK组的数据最低。

由表2可以看出,在给杉木进行施肥处理前,各处理的杉木高度基本维持在0.54 m左右,且所选择的杉木试验树种高度没有明显差异,能够满足试验的相关要求。在第一次施肥后,至2018年11月,不同处理与对照(CK)处理间均出现显著差异,处理A的树高生长优于处理B、处理C、CK,处理B与处理C无显著

差异。经过一段时间生长之后,各个处理之间所表现出来的差异性日益显著,在第二次施肥后,至2019年11月,各处理间的树高差异显著。经过2次施肥可以看出,各处理杉木树高的肥效反应为:处理A(2.71 m)>处理B(2.47 m)>处理C(2.18 m)>CK(1.5 m)。说明CK的树高生长速度明显低于处理A、处理B、处理C,表明配方施肥能显著促进杉木树高生长。连续2次施肥后,处理A树高平均增长大约在2.17 m,与处理B、处理C、CK相比,分别增长了12.44%、32.32%、126.04%。由此可见,处理A对杉木幼林高度的增长具有显著的促进作用。

2.2 配方施肥对杉木地径的影响

采用的施肥处理方案不同,杉木幼林的地径也具有一定差异。从图2能够看出,在2018年11月前,处理A、处理B、处理C、CK在地径的生长趋势基本持平,其生长幅度不同,使得地径的生长具有一定的差异性。在第二次施肥后,至2019年11月差距越来越大,处理A、处理B、处理C与CK间杉木地径值差异更大。由此可推断,随着不断增加施肥次数,差距会逐渐增大。

通过分析施肥前和2次施肥后杉木地径的数值,借助方差分析、Duncan法进行比对,得出结果(表3)。从结果看出,在施肥处理之前,各种处理之间平均地径基本在6.79~6.85 mm之间,并没有十分明显的差异性,由此可以判断出杉木的地径生长状况大体相似,满足试验的相关需求。在第一次施肥后,至2018年11月,各处理间的杉木地径差异显著,处理A的杉木地径最大。第二次施肥后,截至2019年11月,各处理的杉木地径差距越来越明显,各处理间的杉木地径差异显著,处理A、处理B、处理C、CK的杉木平均地径增量分别达到58.72、49.55、42.77、31.80 mm。

2.3 配方施肥对杉木胸径的影响

杉木种植后第3年测量各处理的杉木胸径,对各处理的胸径进行方差分析和Duncan法多重比较(表4)。由表4可以看出,杉木种植3年,施肥2次后,至2019年11月,各处理间的杉木胸径差异显著,其对胸径的肥效反应顺序为:处理A>处理B>处理C>CK处理。

3 小结与讨论

杉木幼林的生长受不同施肥处理的影响,且效果较为显著。杉木树高、地径、胸径的肥效反应在不同施肥处理下依次表现为:处理A(N∶P2O5∶K2O=14-7-9)>处理B(N∶P2O5∶K2O=12-8-10)>处理C(N∶P2O5∶

K2O=10-10-10)>CK。由此可以看出,采用處理A的效果较为显著,在每个生长指标的增长方面均高于其他处理,其中,CK处理的效果在所有处理中垫底。

研究表明:N、P、K配施有利于促进杉木幼林的生长,杉木幼林施用适量氮肥十分必要。杉木幼林施用氮肥对杉木幼苗生长是否有效取决于林地土壤中的P含量,若林地土壤中P含量高,说明只施氮肥有效;反之,林地土壤P含量低,只施氮肥无效,需N、P、K配施。此外,杉木在不同的年龄阶段所需的养分含量有所不同,因此,应根据杉木的不同生长阶段调整配方肥N、P、K元素的施肥比例,满足杉木生长需要。

由于杉木生长区域、土壤、气候等相关环境不同,会在一定程度上对林木后续生长造成影响。杉木生长周期长,配方施肥试验开展时间相对较短,施肥效果需要长期观测,便于更加科学地评价施肥效果。

参考文献

[1] 翁仙平,严志伟,陈柏荣,等.杉木团状造林调查分析[J].今日科技,2007(12):39-40.

[2] 彭万喜,吴义强,张仲凤,等.中国的杉木研究现状与发展途径[J].世界林业研究,2006(5):54-58.

[3] 佘超凡,陈健波,骆栋卿.广西桉树大径材培育前景[J].广西林业科学,2006(3):168-170,173.

[4] 岑祚舟.幼林期杉木家系施肥效应[J].园艺与种苗,2022, 42(4):33-36.

[5] 盛炜彤.人工林地力衰退研究[M].北京:中国科技出版社, 1992.

[6] 陈代喜,张文峤,何三中,等.(广西世界银行贷款国家造林项目)进口化肥试验推广的初步研究[J].广西林业科学, 1994(4):172-180.

[7] 李贻铨,徐清彦,刘仲君,等.杉木幼林前五年施肥效应研究[J].土壤通报,1991(1):7,28-31.