南极文化遗产保护制度演进及对我国的启示

2024-05-29单琰焱刘明

单琰焱 刘明

摘 要:

南极文化遗产保护制度是由英国等南极领土声索国主导建立,通过南极条约体系框架实现的。致力于保护南极环境的《马德里议定书》及附件五生效,确立了保护南极历史文化价值的关键机制。为了解南极大国主导下的南极文化遗产保护制度演进过程和内在动因,掌握南极条约体系对该议题的设置、监管以及在气候变化影响下的最新发展,从而使我国更好地参与南极文化遗产管理及相关议程讨论,及时提出本国文化遗产保护方案,系统梳理60年来南极文化遗产在南极条约体系下的管理情况,从设立历史遗迹和纪念物的时期范围、指定国、地理覆盖以及设立标准等四个维度进行全面分析,揭示南极条约体系下文化遗产管理存在的代表性不均衡、受领土声索国主导以及被领土声索国当作稳固或强化其主权的工具等问题;最后以南极半岛和罗斯海地区为例,结合南极大国文化遗产保护的新动向,探讨我国参与南极文化遗产保护与管理的合理路径。

关键词:

南极;文化遗产;南极条约体系;地缘政治;国际治理

中图分类号:D822.3

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2024)03-0039-13

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202403004

人类在南极的活动虽只有200年,却留下了丰富的历史文化遗产。自15世纪开始,欧洲一些资本主义国家为向海外扩张,派遣探险家远渡重洋,开启了南极探险和考察的序幕。[1]第一批来到南极的访客主要是海豹捕猎者,他们的活动始于19世纪早期。在19世纪晚期的“英雄时代”,很多南极探险家深入南极考察,他们在南极遗留下来的越冬小屋、基地、紧急避难所、储藏处、堆石甚至坟墓,都是这一时期的重要见证。[2]随后捕鲸者也来到了南极。第二次世界大战以来,各国政府开始对南极组织定期考察,一些国家通过建立科考基地以及树立标志物等方式以强化其南极领土主权。从海豹捕猎遗址、探险家小屋,到工业捕鲸站废墟,再到各国南极考察和科学研究的早期设施,这些历史遗迹和遗址都是非常重要的文化遗产。南极文化遗产在具有特殊的历史和文化价值的同时,其政治重要性远远超出了文化遗产实体本身。这些文化遗产不仅是国家身份的有力象征,能够激发集体想象力,增强民族认同感,有些还代表了国家对南极的首次发现和占领,被视为领土声索的有力证据。通过对文化遗产的长期维护和管理,不仅加强了国家权力在南极地区的存在,有效提升了本国在南极地区的议程诉求和管理能力,未来在《南极条约》终止的情况下,文化遗产还能继续支持相关国家的领土诉求。

联合国教科文组织将文化遗产定义为“从前几代人那里继承下来的并被社区、团体或整个社会认为有价值的人类创造性活动的有形或无形证据”。[3]“有形”文化遗产包括纪念碑、建筑群、遗址和文化景观,“无形”文化遗产包括社区或群体,有时是个人的实践、表现、表达、知识和技能,以及与之相关的工具、物品、手工艺品和文化空间。[4]文化遗产在南极主要以“历史遗迹和纪念物”(Historic Sites and Monuments,HSM)的系统名称出现。其中“纪念物”指的是建筑物和已建结构;“历史遗迹”是纪念物发生的环境,与纪念物直接相关。[3]在社会发展、地缘政治和自然环境变化背景下,南极条约体系建立的南极文化遗产保护制度蕴含历史、文化、政治、环境、科学等多重意义。

目前国内外学术界对南极文化遗产的研究参差不齐,国内学者对这一话题关注极少,中国旅游研究院熊娜博士从南极旅游视角出发,指出南极旅游是实现南极遗产活化利用与保护的重要途径。[5]国外虽有一些关于南极文化遗产的研究,但主要涉及人类学、历史学、考古学,以及南极旅游等领域,较少从国际政治和国际关系角度对这一话题深入分析。尽管如此,上述研究还是给了作者诸多启发。本文在这些研究基础上,系统梳理了《南极条约》签署60年来,南极文化遗产在条约体系下的管理情況,从多个维度全面分析南极条约体系设立和管理文化遗产存在的诸多问题,并聚焦南极半岛和罗斯海两个国际关系最复杂、文化遗产设立最多的区域,深入探讨文化遗产蕴含的地缘政治和国际关系问题,最后结合南极大国在文化遗产保护中的新动向,为我国未来开展南极文化遗产保护和南极治理指明合理路径。

一、南极条约体系对文化遗产管理与保护的历史沿革

(一) 《南极条约》生效后30年内文化遗产保护工作的起步

从1961年第一次南极条约协商会议(Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM)开始,保护南极文化遗产的问题就被放到了会议桌上。这项工作最早由英国提出,英国在南极拥有丰富的历史和相关建筑遗产,具备外交和文化遗产专业人才以及卓越的资料储备和研究工作作为支撑。[6]在首届ATCM会议上,英国提出保护历史遗迹是南极条约体系的重要部分。该提议一经提出立即引起阿根廷的怀疑。阿根廷代表认为,英国提出保护南极文化遗产目的是为了支持其南极领土声索。由于缺乏对文化遗产的精确定义,英国的提议也造成其他参会代表的普遍误解。[6]通过英国与其盟国在会间进行讨论,最终由澳大利亚提交了一份关于“具有历史意义的墓葬、建筑或物品”的建议。[7]该建议内容粗陋,仅授权各国政府对具有历史意义的坟墓、建筑物或物体进行沟通、交流和保护,未建立任何机制供ATCM会议审查,也没有形成任何文化遗产清单。

1968年,英国、美国和新西兰于第五届ATCM会议联名提议汇编一份正式的南极HSM名录,为南极大陆及周边岛屿具有重大意义的文化遗产编列清单。[8]20世纪70年代,随着南极考察人员数量的增加,保护历史遗迹的必要性变得更加明显。1972年,第七届ATCM会议通过了一份含有43项HSM的清单,主要纪念19世纪末和20世纪初“英雄时代”的事件和人物,例如探险小屋和探险队员坟墓等。[9]这份清单只是列出一串历史遗迹和纪念物名称,没有提供任何预评估或关于这些被认为具有历史意义的说明。随后到80年代末,随着南极旅游业发展,除要求旅游业尽力防止对历史遗迹的破坏,以及倡导增加更多HSM外(截至1985年,共有52处遗迹和遗址),ATCM会议对文化遗产没再有更多讨论。[6]

(二)《马德里议定书》的出台:在文化遗产管理和环境保护之间营造平衡

《关于环境保护的南极条约议定书》(简称《马德里议定书》)于1991年正式签订。随着《马德里议定书》的通过,文化遗产创建过程成为环境治理结构的一部分。议定书将整个南极洲指定为仅用于和平与科学的自然保护区。[10]其附件五,即关于区域保护和管理的条款在2002年生效,为南极洲设计了一个新的保护区系统,把以前在南极设立的各类保护区重新划分为南极特别保护区(Antarctic Specially Protected Area, ASPA)和南极特别管理区(Antarctic Specially Managed Area, ASMA)两类,同时确定了对历史遗迹的保护,将制订HSM清单确定为保护南极历史文化价值的关键机制。南极特别保护区和南极特别管理区都包括“具有公认历史价值的遗址或纪念物”,为列入区域内的文化遗产提供了比HSM清单更规范的要求。[11]附件五为南极特别保护区管理规定了许可证进出制度,这是南极条约体系内最高级别的保护。南极特别管理区规定,在区域内活动需严格遵守管理计划设立的行为守则。

除附件五外,《马德里议定书》附件一和附件三也涉及文化遗产管理。议定书附件一规定了开展环境影响评估的要求,在研究潜在环境影响时,特别要求规划和开展活动须避免具有历史意义的地区退化。附件三涉及废物处置和管理,规定过去和现在的废物处置应由废物产生者和使用者进行清理。附件三的通过,强化了将南极洲作为荒野的主导思想,产生了“清洁环境”的政治紧迫性。[12]清理背后是对环境物理、化学、生物和放射性污染的关注,以及对南极洲美学和荒野价值的担忧,这将文化资源与自然环境割裂开来,对文化资源产生了不包容和不可持续的结果,增加了文化资源的受损风险。[13]虽然附件三规定清理工作不应损坏历史物品,但对历史物品构成缺乏充分定义,使历史资源面临被作为垃圾清除的风险。[12]

(三)《马德里议定书》签署后南极文化遗产管理制度的完善

1995年,新西兰代表根据国际标准提出历史遗迹和纪念物(HSM)制定和管理的七项具体标准(见表4),并获ATCM会议通过。为保护1958年以前的文化遗产,2001年由挪威提议,第24届ATCM会议通过第五号决议,为缔约国提供了一个临时保护1958年以前历史文物的机制。1958年以前的文物和遗址一经发现,保护期最长为三年,直到有足够的时间考虑是否将其纳入HSM清单。[14]2009年第32届ATCM会议第三号决议仍然采用1995年的七项标准,同时为缔约方提供了关于指定、保护和保存文化遗产更详细的指导。

为进一步讨论开发实用、具体的文化遗产管理工具,确保对文化遗产的保护(protection)、保存(conservation)和传播(dissemination),并将成果提交给环境保护委员会(Committee for Environmental Protection, CEP),2010年环境保护委员会会议期间,阿根廷提交了一项提案,建议成立一个闭会期间联络小组(Intersessional Contact Group,ICG)。[15]2016年,环境保护委员会设立了(2016/2017—2017/2018)闭会期间联络小组,由挪威和英国领导,目的是审查南极文化遗产管理保护方法的指导材料。2018年5月,闭会期间联络小组提交了《南极遗产评估和管理指南》。该指南以2018年ATCM会议第二号决议的形式通过。[16]2022年,在英国、澳大利亚、新西兰、挪威和美国的推动下,ATCM会议第一号决议通过了修订版的《南极遗产评估和管理指南》,取代2018年指南。2022年的指南依旧是非强制性的,与2018年的指南相比,扩充了南极文化遗产管理和评估的指导资源,最主要的是为文化遗产制定保护管理计划(CMP)提出了具体规范。[17]

二、对列入历史遗迹和纪念物清单的南极文化遗产的多维度分析

通过梳理南极条约体系下文化遗产保护的历史发现,英国、新西兰、阿根廷、澳大利亚、挪威等南极领土声索国,也即《南极条约》原始缔约国,主导了南极文化遗产保护和管理机制的设置。在英国、新西兰等国家的倡议下,ATCM会议自1968年着手为南极大陆及周边岛屿具有重大意义的文化遗产编列清单。1972年,第一份HSM清单出现,之后该清单一直在增加、调整、修订和补充。2021年,最后修订的HSM清单已有95项(HSM清单实际只列出90项HSM,HSM12和HSM13被合并为HSM77, HSM25、HSM31和HSM58随着时间的推移不复存在,已从清单中删除),至今未再更新。2021年的清单在格式上有了显著完善,包含丰富的信息,比如对每项文化遗产给出具体位置以及简要说明,标注指定国及管理国,提供图片和历史背景描述,列出遗址类型、保存状态以及(2009)第三号决议规定的适用标准、物理特征等。[18]结合南极条约网站提供的信息,本节对已列入清单的95项文化遗产分别从它们代表的时期范围、地理覆盖、设立标准以及指定国等多个维度开展全面、深入的分析,力图揭示南极文化遗产保护和管理制度背后的推动力量和演进逻辑。

(一)按照文化遗产代表的时期范围进行分析

根据英国学者罗伯特·海德兰(Robert Headland)的研究,人类发现与探索南极的历史主要分为六个阶段:“海豹捕猎时期”(1781—1891年)、“挺进南极大陆时期”(1892—1918年)、“捕鲸时期”(1919—1943年)、“永久考察站时期”(1944—1958年)、“条约时期”(1959—1987年)和“监管时期”(1988年至今)。[19]第一批到达南极的访客是海豹捕猎者,至今在南极附近岛屿仍可找到那个时期的棚屋、挖掘物和栖息地等遗迹,这一阶段被称作“海豹捕猎时期”。“挺进南极大陆时期”从挪威捕鲸船第一次南极航行一直到“一战”结束,所有“英雄时代”的探险以及南极现存的11座历史小屋都出现在这段时间。“捕鲸时期”是在两次世界大战期间,捕鲸业不仅为两次战争提供了炸药、润滑剂和食品等重要战略物资,还为断断续续的科学调查提供了协助。从“二战”开始,越来越多的国家开始组织定期年度考察,对南极也开始了永久占领,在国际地球物理年(International Geophysical Year,IGY)期间,冬季有50多个考察站开放,这一阶段被称作“永久考察站时期”。随后,认识到在南极开展国际合作的重要性,《南极条约》于1961年生效,标志着“条约时期”的到来,和平与科学是这一时期的主题。当前,科学和后勤国际合作依旧重要,环境和生物种群脆弱带来《南极条约》相关各类文书、“行为准则”及强制性、劝诫性文本的大量增加,從1988年至今被称为“监管时期”。

根据表1,在已设立的95项HSM中,纪念“挺近南极大陆”时期的文化遗产共33项,纪念“永久考察站时期”和“条约时期”的文化遗产分别为23项和27项,而纪念“海豹捕猎时期”和“捕鲸时期”的文化遗产分别只有7项和8项。这反映了南极文化遗产的设立倾向于纪念科学探索的故事,而对与资源开发有关的历史相对保持沉默。[20]历史上,海豹捕猎者与著名探险家是同时代存在的,海豹捕猎者和捕鲸者对科学探险具有重大作用,在救援、科学、后勤和心理支撑方面都帮助了科学探险。[13]尽管他们在南设德兰群岛和南极大陆留下了大量物质遗骸,由于这些故事代表的是西方国家不愿提及的资本主义制度快速扩张和以环境为代价的早期殖民主义,在支撑领土主张方面较少被作为证据采用,在南极文化遗产保护议程上地位较低。

(二) 按照设立文化遗产的指定国家进行分析

《马德里议定书》附件五第8条规定,任何缔约方均可提议将未被指定为南极特别保护区或南极特别管理区或不在这些区域内具有公认历史价值的文化遗产列为HSM。根据表2,95项文化遗产由19个缔约国提议设立,其中提议数量超过三项的有9个国家,分别为英国、智利、新西兰、阿根廷、俄罗斯、挪威、法国、澳大利亚和美国,也正是7个领土声索国和美、俄两个领土声索保留国。9个国家独立或联合提出的文化遗产数量占清单总数的80%以上。这些国家凭借自身历史存在、政治影响、科研能力、专家网络以及话语权优势,构成了事实上对南极文化遗产的垄断,影响着南极政治现状和未来。[21]

南极历史资源或文化遗产往往被视为一个国家在南极存在的象征,并进一步被视为一国在该地区过去、现在和未来拥有发言权的证据。英国、新西兰、阿根廷、智利和挪威等国独立或联合提出的文化遗产数量超过了10项,成为最主要的南极文化遗产指定国,反映出文化遗产在这些国家南极政策中的重要性:英国、阿根廷、智利三国至今仍围绕南极领土主权问题展开或明或暗的争夺;新西兰战略性地利用文化遗产提高自身在南极事务中的主导权;挪威早期捕鲸行业在南极周边留下了大量足迹,奠定了挪威在南极文化遺产领域的重要地位。

(三) 按照文化遗产覆盖的地理范围进行分析

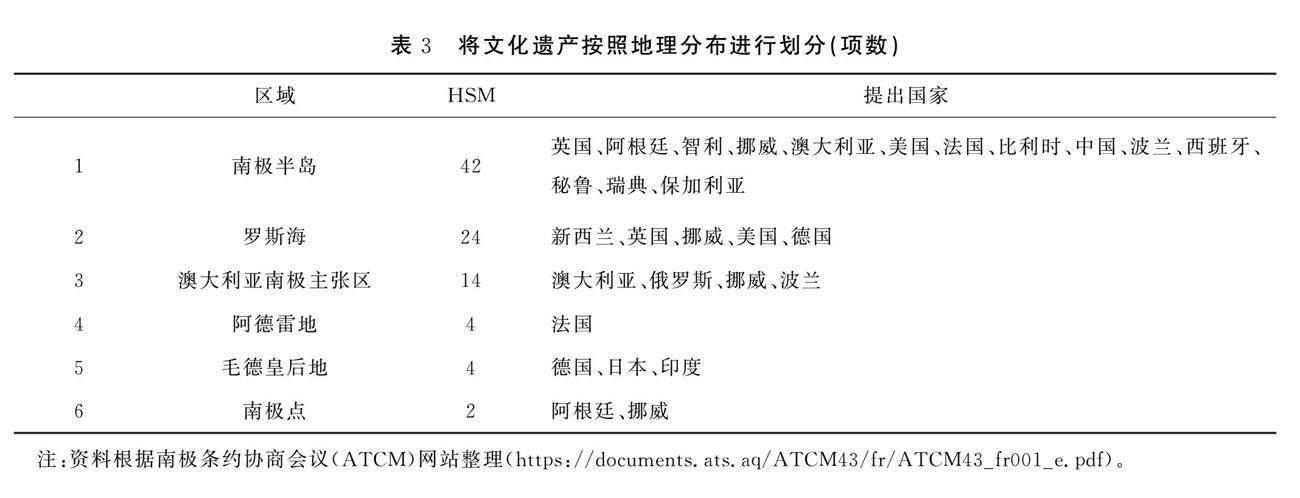

95项HSM在地理上分布广泛,几乎覆盖整个南极区域,其中南极周边居多,少量分布在南极内陆。按照地理分布进行划分(见表3),南极半岛和罗斯海这两个区域文化遗产数量最多,约占总数的73%。这些地区历来是各国活动频繁的区域,也是南极政治和国际关系复杂交汇的地方。南极半岛设立了42项文化遗产,主要由英国、阿根廷、智利提出;罗斯海区域有24项文化遗产,主要由新西兰、英国和挪威提出;澳大利亚主张的东南极区域有14项,主要由澳大利亚和俄罗斯提出。

由于80%以上的文化遗产由美、俄和7个领土声索国独立或联合提出,接下来我们聚焦这9个国家,分析其设立的文化遗产分布情况。图1直观地展示了除挪威外,英国、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰、法国6个领土声索国均将文化遗产设在各自领土声索区。领土声索国从维护自身利益出发,将文化遗产设在各自领土声索区,不仅能够增强民族认同感,在主权诉求被冻结的情况下,通过固定该国在声索区的历史存在和领土主张根据,继续寻求途径显示或强化主权,而且希冀未来在《南极条约》终止的情况下支持其领土主张。[22]

由挪威提出设立的文化遗产共有11处,这些遗址都不在挪威主权声索范围内。其中,有两处文化遗产由挪威独立提出,都是纪念阿蒙森南极探险事件;其余9处由该区域领土声索国牵头、挪威参与提出。之所以挪威参与设立的文化遗产数量较多,一方面由于挪威在极地文化遗产管理方面具有丰富的专业知识和专业人员,另一方面挪威引领了早期的捕鲸行业,挪威捕鲸船的足迹曾遍布南极周围海域。美国设立的文化遗产主要分布在罗斯海区域和南极半岛,俄罗斯设立的文化遗产基本分布在澳大利亚领土主张区,反映了这些国家早期在南极地区的活动轨迹。

(四) 按照指定文化遗产的依据标准进行分析

1995年,第19届ATCM会议确定了文化遗产指定和管理的7项具体标准(见表4),并在2009年第32届ATCM会议通过的第三号决议中得到延用。所有设立的文化遗产大致符合这些标准中的至少1项,也有较多的文化遗产符合两项或多项标准。在这7项标准中,前3项标准的制定,反映了西方价值观中对南极历史“科学探索”和“英雄主义”部分的侧重。[23]这3项标准相互交织、互相联系,围绕这3项标准设立的文化遗产数量也最多,其中与“A.在南极科学或探索史上具有重要意义的特定事件发生在该地点”相关的HSM达66项,与“B.与在南极科学或探索史上扮演重要角色的人的特定联系”相关的HSM数量有30项,与“C.与显著的耐力或成就相关的特定联系”的HSM有22项。相比之下,在后4项中,除最后1项外,根据其余3项标准设立的文化遗产分布相对均衡,分别为25项、26项和26项。参照最后一项设立了16项文化遗产,除纪念一国早期考察历史外,引用该标准的文化遗产多与死亡或灾难事件有关,比如HSM73“罗斯岛埃雷布斯山坠机纪念十字架(Mt Erebus Crash Memorial Cross, Ross Island)”,用来纪念257名不幸丧生的乘客,他们乘坐的飞机于1979年在罗斯岛埃雷布斯山山坡坠毁。

大多数受保护的文化遗产代表了一段“难忘的过去”,关于科学探索的历史叙述在很大程度上主导了文化遗产的设立,以及为纪念某一特定历史事件而故意带入南极或在南极建造的纪念物品,比如纪念牌匾、石堆、半身像、雕像以及旗杆等,这些纪念物随后被国家提名列入文化遗产清单。[22]在南极条约体系背景下,国家叙事和利益是相互联系的,文化遗产发挥了政治作用。《马德里议定书》附件五第8条规定,“具有公认的历史价值”是列为HSM清单的唯一标准。尽管在《历史遗迹和纪念物(HSM)指定和保护指南》中规定了7项具体标准,但标准的指定过程仍然基于国家利益和民族主义,并赋予与“英雄时代”有关建筑和纪念物优先特权。

综上,南极文化遗产是人类坚持不懈地了解南极、探索南极、利用南极的文化遗存和历史故事,作为人类与南极联系的有限历史证据,南极文化遗产具有极其重要和特殊的作用。通过从文化遗产设立的时期范围、指定国、地理覆盖范围以及设立标准等四个维度对已设立的95项文化遗产进行深入分析,反映了南极文化遗产保护和管理严重受西方价值观影响,在标准制定和文化遗产选取方面倾向于突出“英雄时代”和南极科学探索,忽视海豹捕猎、捕鲸等资本主义扩张时期的资源开发。南极文化遗产的设立受美、俄与7个领土主张国的主导,这些国家凭借自身历史存在、政治影响、科研能力、专家网络以及话语权优势,构成了事实上对南极文化遗产的垄断。《南极条约》于1959年签订以后,领土主权诉求被暂停,尽管如此,被冻结的领土主张持续影响国家和国际地缘政治决策,在南极文化遗产领域表现为领土声索国将文化遗产设在各自领土声索区,有固定领土主张不被改变的意图。

三、与南极文化遗产相关的地缘政治和国际关系问题

南极文化遗产不仅是脆弱的文化遗产,也是强大的地缘政治资源。各国利用文化遗产来固定其在南极大陆的持久存在,并通过南极条约体系影响对该地区事务决策的过程。在南极条约体系下,迄今已设立了数量丰富的文化遗产。在已设立的南极文化遗产中有接近四分之三分布在南极半岛和罗斯海区域,这些区域历来是南极政治和国际关系复杂交汇的地方。英国、阿根廷、智利在南极半岛领土主张交叠,曾为此发生过几次武力事件,这三个国家都在南极半岛提议了多项文化遗产,通过证明其历史上与南极半岛地区的联系来行使象征性主权,从而巩固在该地区的长期和持久存在。罗斯海地区是新西兰南极领土声索区,由于与英国和美国在该区域的复杂关系,作为小国的新西兰,通过对罗斯海区域的南极文化遗产开展长期维护和管理,有效提升了自身在这一地区的主权诉求和管理能力。

(一) 英国与拉美在南极半岛文化遗产方面展开的政治博弈

英国、阿根廷、智利都在南极半岛地区提出了主权要求,这些主权要求在很大程度上相互重叠 (阿根廷南极领土主張范围为[25°W — 74°W, 60°S], 英国南极领主主张范围为 [25°W — 74°W, 60°S], 智利南极领土主张范围为[53°W — 90°W, 未确定北部边界])。《南极条约》生效以前,南极半岛地区的主权冲突一直是一个棘手的问题。《南极条约》第四条通过冻结所有领土要求,即既不承认也不否认过去对南极大陆的领土声索,也不允许在条约生效后加强现有声索或提出新的主张,有效缓和了南极半岛地区的紧张局势。然而,这三个国家为了强化在南极的政治存在,纷纷通过其他途径,包括开展科学研究、投资基础设施、出版地图、发行邮票等,以证明各国对该地区管理的持续影响。在南极条约体系下指定和管理文化遗产也是一项巩固在该地区长期和持久存在的有效途径之一,自《南极条约》生效以来便被领土声索国广泛应用。

自1972年第一份南极HSM清单出现,英国在南极半岛地区提议设立的文化遗产共16项,阿根廷和智利各有13项。这些遗产主要分为三类:第一类是由这三国中的某一国单独提出,用来纪念该国早期在该区域的活动。这类文化遗产英国有8项、阿根廷有5项、智利有9项,比如智利提议的文化遗产中将多个地点列为智利国际地球物理年以前活动的证据。第二类是由这三个国家中的某两国联合提出,纪念其中一国早期在该区域的活动,由于靠近另一国考察设施,由两国共同提出设立。这一类只有2项,HSM56和HSM57,都是为了纪念历史上英国对南极半岛的探索,由于靠近智利考察设施,由英国和智利联合提出。第三类由这三国中的某两国联合或与第三国联合提出,纪念第三国在该区域的历史活动。这一类英国有5项、阿根廷有8项、智利有两项,例如HSM27由阿根廷、法国、英国联合提出,纪念1909年法国探险家夏科领导的第二次法国南极探险; HSM36由阿根廷和英国联合提出,纪念1874年德国捕鲸者兼海豹猎人达尔曼和“格陵兰”号探险。

在这三类遗产中,第一类数量最多,英国、阿根廷、智利将历史文化遗产作为一种彰显国家占领持续实践的手段,证明其过去、现在和未来在南极半岛地区的存在。这些历史文化遗产通过南极条约体系被认可和制度化,这些正式的、被指定为历史遗迹和纪念物(HSM)的历史文化遗产不管是用来记录第一次对南极大陆的登陆,还是对南极险恶环境的征服,抑或是庆祝胜利或悼念死亡,无一例外地成为一种地缘政治货币,加强了国家权力和民族主义在该地区的存在和议程,在南极半岛继续上演一场没有硝烟的主权战争。[24]

(二)新西兰、美国、英国围绕罗斯海地区文化遗产管理的合作与分歧

20世纪初,斯科特(Scott)和沙克尔顿(Shackleton)开展的南极探险活动为英国在罗斯海区域留下了大量历史记录。其中最著名的是3座木质小屋:尼姆罗德小屋(Nimrod Hut)和特拉诺瓦小屋(Terra Nova Hut),主要设有住宿、实验室和车间;发现小屋(Discovery Hut)是通用的储藏室和庇护所。这些小屋与“英雄时代”的历史交织在一起。1923年,英国将“罗斯属地”委托新西兰管理。二战后,随着世界非殖民化进程的发展,新西兰独立意识觉醒,开始自主处理南极事务,并于1957—1958年国际地球物理年(IGY)期间在南极建立了斯科特考察站,用来巩固对“罗斯属地”的领土主张。[25]

20世纪50年代中期以前,尤其在南极半岛地区,一些国家通过破坏和损毁其他国家的小屋和设备来确保自己的南极领土主张。国际地球物理年以后,美国、新西兰等若干国家在南极建造和运营基地,这段时间对其他国家财产的破坏有所减少。[6]1957年,新西兰宣布对保留斯科特和沙克尔顿小屋负有正式责任,并由此产生了数十年的“小屋”南极文化遗产保护项目。《南极条约》签署以来,新西兰一直支持英国通过建立文书和使用与历史文化遗产相关的机制,战略性地利用英国南极探险和科学物质文化遗产,提高自身在南极事务中的地位。

这些小屋的修复是在新西兰、英国和美国之间复杂的历史和外交关系背景下进行的。虽然英国和新西兰一直是南极条约体系下文化遗产问题最活跃的成员,但值得注意的是,在南极政治舞台拥有最强影响力的美国对文化遗产的指定和相关议题参与很少。美国是新西兰的战略盟友,并为新西兰开展南极活动提供后勤支持。尽管美国尊重这些小屋的历史性,但不接受它们可能会加强新西兰未来的南极领土主张。[26]美国在实现和保持其南极领先国家地位方面一直保持着竞争力,与英国和新西兰主要基于发现提出南极主权主张的理解不同,美国历来主张应基于有效占领,将占领和运营视为最高形式的象征性主权。截至2023年,美国有效占领麦克默多站68年,新西兰占领斯科特站66年,且斯科特站的建设及其持续运营依赖于美国强大的后勤和运输支持。可能是为了避免提议文化遗产造成不必要的政治紧张,美国对文化遗产的官方指认表现得并不紧迫。英国与新西兰合作在条约体系内加强文化遗产管理机制的建立和保护,以使双方均从中获利。英国对这些小屋保持着浓厚的文化兴趣,并在外交、道德和有限程度的财政上支持了小屋项目。英國利用这些小屋作为南极文化遗产的范例,是为了帮助在南极条约体系内建立一个文化遗产管理系统,该系统反映了英国的大陆历史,并加强了其在南极条约体系内的地位。[27]新西兰通过文物修复和维护等历史文化活动来加强与罗斯海地区的联系,增强新西兰人的南极意识,通过使他们认识到南极是新西兰历史和文化遗产的一部分来增强主权意识,维护领土利益。考虑到本国的军事和经济资源有限,文化遗产项目为新西兰提供了一种积极和负担得起的手段,达到了加强其南极外交政策的目的,推动了新西兰在南极科学、政治和环境方面的当代政治进程。[6]

四、近些年在南极文化遗产保护方面的新动向

由于起步较早,一些南极大国在南极大陆和周边积累了相对丰富的文化遗产。在历史积累、国家兴趣和专业知识等因素驱动下,这些国家在南极条约体系下引导了南极文化遗产保护和管理机制的设立。近年来,南极条约体系下的文化遗产管理也暴露出一些问题,比如专业知识不足无法确保文化遗产指定和管理的充分程序、预算资金缺乏、管辖权不明确以及历史文化遗产在总体规划中优先等级较低等。随着在南极开展活动的国家增多、气候变化以及南极旅游业等发展,主要南极大国在南极文化遗产保护方面表现出一些新动向。

(一) 将文化遗产纳入南极特别保护区,提高保护等级

《马德里议定书》为南极特别保护区规定了许可证制度,对突出的历史价值提供了比HSM和南极特别管理区更高水平的保护。目前,已有10项文化遗产被纳入或重新设计为南极特别保护区(见表5)。其中,有7项在罗斯海地区,由新西兰牵头设立,主要纪念斯科特和沙克尔顿等“英雄时代”英国早期探险;有1项在阿德雷地,由法国设立,纪念20世纪50年代法国探险相关的建筑物;有1项在南极半岛,由智利牵头设立,纪念1819年沉没的西班牙船只;还有1项在澳大利亚提出领土声索的东南极,由澳大利亚设立,纪念“英雄时代”澳大利亚探险家莫森南极探险。相比独立的HSM,南极特别保护区中的文化遗产被普遍认为更重要,将文化遗产纳入或重新设计为南极特别保护区,大大提高了文化遗产管理和保护的等级。

(二)倡议制定南极文化遗产保护管理计划

文化遗产在过去只有被纳入南极特别保护区或南极特别管理区时才有管理计划。《南极文化遗产评估和管理指南》于2018年通过后,根据英国和挪威领导的闭会期间联络小组报告,环境保护委员会(CEP)在其五年计划中增加了在2020年会议上讨论制定南极文化遗产保护管理计划(CMP)的必要性。英国于2019年向第42届ATCM提交了题为《建立南极遗产保护管理计划相关益处》的工作文件,[28]详细介绍CMP在南极环境中的运作方式。在英国、澳大利亚、新西兰、挪威和美国联合推动下,2022年第44届ATCM会议第一号决议通过了修订版的《南极文化遗产评估和管理指南》,为制定CMP提出了具体要求和规范,加强了HSM机制化管理。[17]

(三)评估气候变化对南极遗产价值的影响风险

气候变化及其影响是ATCM重点关注的问题,也是环境保护委员会(CEP)五年计划的首要问题。气候变化可能会对南极境内的遗产地产生负面影响,气候变暖引起的永久冻土层、土壤水文、天气模式和环境条件可能会对历史建筑的基础和结构造成损坏,并导致材料的机械退化。气候变化也可能导致企鹅和海豹物种迁移到不同地点,无意中影响遗产地。此外,温度和湿度变化可能有助于真菌和细菌等微生物生长,这些微生物能够降解历史小屋和其他具有遗产价值的木材或其他有机材料。[29]考虑到气候变化对南极文化遗产及其管理产生的影响,2021—2022年南极条约协商会议和环境保护委员会(ATCM/CEP)闭会期间,阿根廷、新西兰、挪威和英国开始评估气候变化对南极遗产价值的风险,在借鉴北极地区经验以及与极地遗产专家合作的基础上,着手制定评估方法、开发气候变化风险评估工具等。[30]

(四)借助外部知识,在南极条约体系下持续影响文化遗产决策

2019年,南极研究科学委员会(SCAR)和国际古迹遗址理事会(ICOMOS)、国际极地遗产委员会(IPHC)签署了一份谅解备忘录。[31]谅解备忘录承认IPHC的专业知识和经验及其在就南极遗产问题提供独立专家咨询方面的作用,允许IPHC通过南极研究科学委员会(SCAR)就影响南极人类遗产的科学、保护和相关管理问题向《南极条约》协商会议提供客观和独立的科学建议。IPHC成立于2000年,主席为挪威人,成员来自澳大利亚、阿根廷、挪威、新西兰等15个南极国家。[32]近年来,IPHC在起草《南极遗产评估指南》方面提供了专业建议。通过与IPHC签署合作备忘录,南极大国主动借助外部遗产专家专业知识,持续在南极条约体系下引领文化遗产的决策与管理。

五、现有南极文化遗产管理机制建设对我国的启示

南极条约体系下的文化遗产管理机制是由英国首先提出,在得到其他领土声索国支持和响应后,通过南极条约体系逐步建立、不断完善并被这些国家广泛应用的一种针对特定遗产领域的管理机制。文化遗产议题虽然在南极事务中议程地位较低,但在涉及南极政治关系、历史纪念和环境保护的讨论以及南极文化和社会发展问题上却多次被提及。领土声索国通过在各自领土声索区内设立和管理这些历史文化遗存,巩固在该地区的长期和持久存在,达到强化南极领土主张、行使象征性主权的目的。经过以领土声索国为主的南极大国长期努力,如今南极条约体系下的文化遗产管理制度已有深入发展,如明确了文化遗产制定标准、在《马德里议定书》下确定了保护南极历史价值的关键机制、对1958年以前发现的遗产自动保护等,并通过不断修订《南极文化遗产评估和管理指南》,为文化遗产的评估和管理流程编制规范。

我国迄今已成功提议了两项南极文化遗产, 即HSM 52“长城站巨石”和HSM 86“长城站1号栋”,均是为了纪念我国早期南极考察工作。文化遗产选取的数量不足反映了我国在这一议题领域与美、俄及7個领土声索国之间的巨大差距,这种差距是由历史和现实诸多方面原因造成的。我国在20世纪80年代才开始国家行为的南极科学考察,错过了南极发现、资源开发、领土划分和南极条约制度建立等重要历史过程。20世纪70年代至80年代,也是《南极条约》原始缔约国应对联合国大会挑战、被迫扩充成员国时期,成员扩充稀释了原始缔约国权力,也正是这个原因,促使原始缔约国从原来赤裸裸的全方位垄断转向了更微妙也更高级的管理机制控制和议程设定引领。经过近些年发展,尽管我国在南极的现实活动能力有了长足进步,但在南极治理各项制度设置和监管中仍处于跟从地位。未来如何在南极文化遗产管理领域有所作为,笔者认为我国可从以下几个方面入手:

第一,加强南极历史文化遗产专业知识和专业人才培养,加强国内立法。目前我国在南极历史文化遗产管理、保护、修复以及评估等领域缺乏专业知识和专业人才,在相关工作组和国际组织中代表性明显不足。2022年初,国务院颁布了《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,并于2022年4月1日起实施,在文化遗产保护领域向前迈出了一大步。历史文化遗产是文化资源的重要组成部分,我国作为负责任大国,在2035年建成社会主义文化强国以及新时代建设海洋强国目标引领下,应大力加强极地文化遗产领域专业知识和人才培养工作,发挥具有历史、法律、外交、治理等知识结构型人才在国际谈判和议程设定过程中的引领作用,适时推进极地领域历史文化遗产国内立法,为争取在该领域的话语权和影响力打好基础。

第二,合理补充我国在南极地区的历史文化遗产。我国在南极的活动虽然起步较晚,但近年来在南极多个区域已建立了考察设施,留下了我国足迹。我国应加大自身南极历史文化遗产在南极条约体系内的提名和设立,合理补充我国在南极地区的历史文化遗产。目前我国第一代南极考察建筑已基本被更新,像长城站和中山站的第一代主楼、旧车库和旧发电栋等,作为我国20世纪80年代致力于南极研究的重要历史标志,这些建筑展示了我国南极考察的历史,对纪念我国南极考察具有重要意义。在缺乏经验和重型施工设备的情况下,第一代考察站建筑为我国早期越冬考察奠定了基础,体现了我国南极考察队勇于探索、勇于创新、不怕吃苦的精神。合理补充我国在南极地区的历史文化遗产,不仅能够大力提升国际影响力,展示我国在条约体系中的参与能力,更重要的是为未来争取更多博弈的权力。

第三,借鉴南极大国经验,吸收社会各界力量,有序推进国家南极遗产保护实践。西方国家通过民间基金会的形式,就承担的南极文化遗产已开展了丰富实践:新西兰南极遗产信托基金管理着新西兰罗斯海地区多个历史小屋的长期修复项目;澳大利亚莫森小屋基金会已资助和组织了对位于丹尼斯角的历史建筑的修复工作;英国南极遗产信托基金会对马蹄岛、斯托宁顿岛等其他历史遗址进行保护,并对罗克洛伊港的历史小屋开展维护,通过吸收社会各界力量和市场化资金运作,实现了国家、民间团体和社会参与的良性循环。我国可借鉴南极大国有效利用民间基金会的经验,吸收各界力量,实现社会运作,建立一个可持续性的南极文化遗产保护机制,有序推进国家南极遗产保护实践。

第四,关注南极文化遗产管理的新动向,适时加强国际合作。半个世纪以来,南极大国在南极文化遗产保护和管理制度建设以及HSM清单设立方面已完成基本布局。近年来,受气候变化和南极旅游业发展影响,南极大国通过将重要的HSM纳入或重新设计为南极特别保护区、要求对HSM编制南极文化遗产保护管理计划以及开发气候变化风险评估工具等,进一步提高了HSM的管理标准。在这种情况下,我国需要在南极大国搭建的现有规则基础上,跟踪关注南极文化遗产管理的新动向,鼓励成员国分享其保护管理计划和专业知识,适时加强国际合作,尽快参与南极文化遗产治理对话,提升我国在南极文化遗产管理和保护领域的话语权。

第五,加大科研及基础设施等方面投入,加强在南极的实质存在。南极领土主张之争归根结底是南极实力的竞争。鉴于7个领土声索国的南极领土声索并未得到这些国家以外的国家承认,美国、俄罗斯等相当数量的国家主张通过有效占领和运营来获得象征性主权。尽管美国和俄罗斯对南极地区的领土要求保持克制态度,但美、俄两国一贯主张保持在南极地区积极和有影响力的存在。作为南极地区的“迟来者”,我国亟须加大科学研究和基础设施建设的投入,提升自身实力,通过开展高质量的科学研究与观测、参与南极条约体系对南极的治理尤其是积极参与南极治理规则的制订,强化我国在南极各个区域的实质性存在,从而在未来面临南极资源重新分配时,能够提前做好准备,最大限度地保障国家利益。

参考文献:

[1] 武衡,钱志宏.当代中国的南极事业[M].北京:当代中国出版社,1994.

[2] 苏珊·巴尔.极地文化遗产——不容有失的宝藏[M].苏平,译. 上海:上海科技教育出版社,2019.

[3] Barr S. How we talk about Antarctic cultural heritage [J]. Antarctic Affairs, 2002,(8): 33-52.

[4] UNESCO. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage [EB]. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf,2003-10-17/2024-03-07.

[5] 熊娜.旅游視域下南极遗产保护的内涵、实践与启示[J].中国旅游评论,2019,(1):102-107.

[6] Lintott B J. Scott's and Shackleton's huts: Antarctic heritage and international relations [D]. Canterbury: University of Canterbury, 2016.

[7] ATCM. Report of first consultative meeting: recommendation I-IX [EB].https://documents.ats.aq/ATCM1/fr/ATCM1_fr001_e.pdf,1961-07-10/2024-03-03.

[8] ATCM. Draft recommendation: historical monuments[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM5/wp/ATCM5_wp046_e.pdf,1968-11-27/2024-03-03.

[9] ATCM. Report of the seventh consultative meeting: recommendation IIV-IX[EB].https://documents.ats.aq/ATCM7/fr/ATCM7_fr001_e.pdf,1972-10-30/2024-03-03.

[10] 顾悦婷,孙波.南极特别管理区现状分析与未来展望[J].极地研究,2010,22(4):431-440.

[11] Barr S. Twenty years of protection of historic values in Antarctica under the Madrid Protocol[J]. The Polar Journal, 2018, 8(2): 241-264.

[12] Evans S. Icy heritage-managing historic sites in the Antarctic: pristine wilderness, anthropogenic degradation or cultural landscape?[J]. The Polar Journal, 2011, 1(1): 87-100.

[13] Senatore M X. Things in Antarctica:an archaeological perspective[J]. The Polar Journal, 2020, 10(2): 397-419.

[14] ATCM. Report of the thirty-second Antarctic treaty consultative meeting: resolution 3[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM32/fr/ATCM32_fr001_e.pdf,2009-04-06/2024-03-03.

[15] ATCM.Proposal for the discussion of aspects related to the management of historic sites and monuments [EB].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM33%2Fwp%2FATCM33_wp047_e.doc&wdOrigin=BROWSELINK. ,2010-05-03/2023-05-03.

[16] ATCM. Report of the forty-first Antarctic treaty consultative meeting: resolution 2[EB].https://documents.ats.aq/ATCM41/fr/ATCM41_fr001_e.pdf,2018-05-13/2023-05-03.

[17] ATCM. Report of the forty-forth Antarctic treaty consultative meeting: resolution 1[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/fr/ATCM44_fr001_e.pdf,2022-05-23/2024-03-03.

[18] ATCM. Report of the forty-third Antarctic treaty consultative meeting: measure 23[EB]. https://documents.ats.aq/ATCM43/fr/ATCM43_fr001_e.pdf,2021-06-14/2024-03-03.

[19] Headland R A. Chronology of antarctic exploration: a synopsis of events and activities from the earliest times until the international polar years, 2007-09 [M]. London: The Quaritch Press, 2009.

[20] Senatore M X, Zarankin A. Widening the scope of the Antarctic heritage archaeology and the ugly, the dirty and the evil in Antarctic history[A]. Polar settlements—location, techniques and conservation [C]. Oslo: ICOMOS International Polar Heritage Committee, 2011.

[21] 鄧贝西,张侠.南极事务“垄断”格局:形成、实证与对策[J].太平洋学报,2021,(7):79-92.

[22] Hingley R. Territorializing polar heritage: cultural heritage as a means to exercise symbolic sovereignty in Antarctica[J]. Territory, Politics, Governance, 2022: 1-17.

[23] Frame B, Liggett D, Lindstrm K, et al. Tourism and heritage in Antarctica: exploring cultural, natural and subliminal experiences[J].Polar Geography,2022,45(1):37-57.

[24] Senatore M X. Antarctic conservation policies and practices: towards a more inclusive and sustainable future[J]. The Geographical Journal,2023,189(1):49-62.

[25] 何柳.门户国家经验视角下中国参与南极治理问题及策略研究[M].武汉:武汉大学出版社,2018.

[26] Lintott B J. Commemorating the ross sea party: Antarctic heritage and international relations[J].The Polar Journal,2020,10(1):153-175.

[27] UK Antarctic Heritage Trust. British Heritage in Antarctica [EB]. https://ukaht.org/,2024-05-03.

[28] ATCM. The benefits of conservation management plans for Antarctic heritage [EB]. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM42%2Fwp%2FATCM42_wp058_e.doc&wdOrigin=BROWSELINK,2019-05-17/2024-03-03.

[29] Barr S. The effects of climate change on cultural heritage in the polar regions[A]. Heritage at Risk [C]. Oslo: ICOMOS International Polar Heritage Committee, 2008.

[30] ATCM. Assessing the risk of climate change impacts on Antarctic heritage values [EB].https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdocuments.ats.aq%2FATCM44%2Fwp%2FATCM44_wp026_e.docx&wdOrigin=BROWSELINK,2022-04-08/2023-05-03.

[31] Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). MoU between SCAR and the international polar heritage committee [EB].https://www.scar.org/scar-library/search/partners/agreements/5266-mou-scar-iphc/,2019-05-14/2024-03-03.

[32] International Polar Heritage Committee (IPHC). About IPHC [EB]. https://www.iphc-icomos.org/,2024-05-03.

The Evolution of Antarctic Cultural Heritage Protection System and Its Implications for China

Shan Yanyan1 Liu Ming2

(1. Polar Research Institute of China, Shanghai 200136, China; 2. School of Marxism, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract:

The protection system for Antarctic cultural heritage was established under the leadership of Antarctic territorial claimants such as the United Kingdom, and was implemented through the framework of the Antarctic Treaty System. The effectiveness of the Madrid Protocol and Annex V, which are committed to protecting the Antarctic environment, establishes a key mechanism for protecting the historical and cultural values of Antarctica. In order to conduct an in-depth analysis of the evolution process and internal motivations of the Antarctic cultural heritage management system under the leadership of the Antarctic powers, understand the agenda-setting and regulations of related topics, as well as the latest developments under the influence of climate change, so that China can better participate in the management and discussion of Antarctic cultural heritage, and propose its own cultural heritage protection plans timely, the paper systematically reviews the management of Antarctic cultural heritage under the treaty system in the past 60 years, and analyzes it from four aspects, namely, the scope of the period they represent, the criteria for designation, the proposing party and the geographical coverage, revealing many phenomena and problems in the management of cultural heritage under the Antarctic treaty system. Finally, based on the two case studies of the Antarctic Peninsula and the Ross Sea region, combined with the new trends of big powers protecting Antarctic cultural heritage, the paper explores the feasible path for China to participate in the governance of Antarctic cultural heritage.

Key words:

Antarctica;cultural heritage;Antarctic Treaty System;geopolitics;international governance

責任编辑:高 雪