社区导向的医防融合:理论基础和当代实施路径探析

2024-05-29汪洋金花袁蓓蓓宦红梅杨辉于德华方海

汪洋 金花 袁蓓蓓 宦红梅 杨辉 于德华 方海

【摘要】 本篇評论阐明了我国基层医疗卫生体系相对于国际初级卫生保健体系的两个独特特点:更狭窄的患者人群和业务范围,以及更薄弱的基本医疗能力。以此为基础,文章总结和对比了20世纪的两种最具代表性的,且在全球产生了广泛影响的两种与医防融合关系极为密切的整合基本医疗服务中的临床和公共卫生部分的理论-实践模式:“社区导向的基本医疗”模式和“赤脚医生”模式。在此基础上,本文进一步结合于2023年第四季度在上海市基层医疗卫生体系中观察到的多项实际案例,阐述了未来在我国的基层医疗卫生机构中,转化和实施这两种医防融合模式的可行路径和对外部条件的需求,并提出了在不同地区实施上述模式的原则性建议。

【关键词】 初级卫生保健;基本医疗;医防融合;赤脚医生;社区导向

【中图分类号】 R 161 【文献标识码】 A DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0060

Community-oriented Integration of Medicine and Prevention:an Analysis of Theoretical Basis and Contemporary Implementation Pathways

WANG Yang1,2,JIN Hua3,4,5,YUAN Beibei2,HUAN Hongmei6,YANG Hui7,YU Dehua3,4,5*,FANG Hai2*

1.School of Public Health,Peking University,Beijing 100191,China

2.China Center for Health Development Studies,Peking University,Beijing 100191,China

3.Department of General Practice,Yangpu Hospital Affiliated to Tongji University,Shanghai 200090,China

4.Research Center for General Practice,School of Medicine,Tongji University,Shanghai 200090,China

5.Research Center for General Practice and Community Health Development,Shanghai 200090,China

6.Gumei Community Health Center,Minhang District,Shanghai 200237,China

7.School of Public Health and Preventive Medicine,Monash University,Melbourne 3168,Australia

*Corresponding authors:FANG Hai,Professor/Doctoral supervisor;E-mail:hfang@hsc.pku.edu.cn

YU Dehua,Chief physician/Doctoral supervisor;E-mail:ydh1404@sina.com

WANG Yang and JIN Hua are co-first authors

【Abstract】 In this commentary,we elucidate two distinctive characteristics of China's primary health care system relative to the global primary health care framework:a more narrowly defined patient population and scope of services,along with a diminished clinical capacity in primary care. Building upon this foundation,we critically examine and juxtapose the two quintessential theoretical-practical models of the 20th century that are intimately linked with the integration of medication and prevention. They are the "Community-Oriented Primary Care" Model and the "Barefoot Doctor" Model. Additionally,leveraging a series of practical cases observed within Shanghai's primary care settings in the fourth quarter of 2023,we deliberate on viable approaches for adapting and applying these models in China's primary care infrastructure. We further delineate the requisite external conditions for such a transformation and offer targeted recommendations for the deployment of these models across diverse locales.

【Key words】 Primary health care;Primary care;Medication and prevention integration;Barefoot doctor;Community-oriented

迄今为止,医防融合这一概念在我国社会和医疗卫生体系中的定义、内涵和实施策略仍相对模糊不清[1]。尽管在整体上,一些研究者已将其所涉及的核心内涵初步定义为“医疗服务和预防服务的衔接和整合”[2]。但在具体的基层实践中,我国尚缺乏关于其在社区层级的实践路径的统一认识。与之相关的工作,仍更多地表现为不同地区和背景下的医疗卫生机构自发性的、多样化的本地探索和尝试[1]。基于上述背景,本评论致力于介绍两种在20世纪中最具代表性的,着重于在基本医疗环境中整合基本医疗、预防医学和社区公共卫生服务的理论-实施模式的特点和价值,并基于我国目前的实际情况,对其实施路径和外部需求进行分析和讨论。

1 我国基本医疗体系的特殊背景及其对基层医防融合的影响

医防融合这一概念,既是我国医疗卫生体制改革和发展中自然生成的一个前沿概念,也受到了国际上的“医疗卫生服务体系的整合”“初级卫生保健服务的整合”等外部理论的潜在影响[3-4]。就基本医疗服务体系内部而言,在国际上,存在一个影响较为广泛的,与之非常接近的镜像概念,即“整合初级保健和公共卫生”(Integrating Primary Care and Public Health)[3,5]。其理论渊源可以追溯到《阿拉木图宣言》的主要倡议,即“初级卫生保健(primary health care)应当成为国家医疗服务体系的基础部分,能够针对社区中的主要医疗卫生问题进行干预,并提供全面的初级保健服务和公共卫生服务”[6]。这强调在以成熟的初级卫生保健体系作为主体的国家医疗衛生体系中,与医防融合类似的医疗卫生整合服务应由社区一级的医疗卫生机构,尤其是基本医疗服务机构作为支点来开展,并以邻近的居民社区作为基本目标单位。

但在我国的医疗卫生体制中,鉴于其历史和社会背景的独特性,两个高度凸显的特殊情况,使得我国目前的基层医疗卫生机构体系和国际上泛指的初级卫生保健体系之间,存在不容忽视的现实背景差异,并可能对我国基层医防融合工作的实施产生根本性的影响。这两个特殊情况为:

(1)基层医疗卫生机构所覆盖的人群和业务较为狭窄。尽管我国拥有以规模而论在全世界首屈一指的基层医疗卫生机构网络,但在我国目前的医疗管理体制中,在缺乏基层首诊制和稳定的上下转诊机制的情况下,大型综合医院和基层医疗卫生机构实质上是在一个全国范围的开放市场内,对全体居民的基本医疗卫生业务进行机构间的平行竞争和分配[7]。一项全国调查显示,近年首选我国基层医疗卫生机构就诊的居民比例最高不到全体居民的60%[8]。这意味着目前我国的综合医院科室实际上是以专科机构的运行形式承揽了至少1/3的基本医疗服务,且多是救治社会经济地位相对较高、病情相对较重的患者的业务。这使得我国基层医疗卫生机构网络在所服务的人群范围,以及所服务人群的临床需求的范围上,都较欧美基本医疗和全科医学机构更为狭窄。

(2)基本医疗服务资源及能力较为薄弱。与此同时,我国基层医疗卫生机构在提供基本医疗服务所需的医药资源上也面临严重限制,不仅表现为医务人员(尤其是全科医生)的数量、质量和临床能力的不足,也表现为医疗设备、药品等资源的数量与质量相较综合医院存在显著差距,进而导致基层医疗卫生机构的临床服务供给范围同样显著窄于欧美全科医学诊疗机构[9-10]。尽管随着医疗改革的持续进行,基层医疗卫生机构的资源和临床能力已呈现出上升趋势[11],但在目前阶段,我国的大多数基层医疗卫生机构实际上仍无法做到如美国的以患者为中心的健康之家(Patient Centered Medical Home,PCMH)模式,可满足当地居民85%以上的医疗卫生需求,为患者和居民提供足够全面和优质的基本医疗服务[9,12-13]。

上述两个背景情况,使得自上而下的医防融合理论在与自下而上的我国基层医疗卫生机构体系的现实情况交汇时,产生了两个不容忽视的复合性问题:

第一,扩大医防融合服务的覆盖人口必然会面临急剧增加的资源需求。在我国基层医疗卫生机构所服务的患者人群仅占社会总患者人群约半数,且被开放的就医市场选择机制直接剜去了很大一部分重症、急症、健康水平较差、社会经济水平较高的患者的情况下,基层医务人员较易触及和为之提供服务的患者人群(primary care patients)是远小于社区全体居民(community residents)这一最大理论人群的。

例如,尽管近年的各省市公共卫生服务监测数据、卫生健康统计年鉴等数据显示,我国在册高血压患者和糖尿病患者的规范管理率至2019年已分别上升到74.48%和73.55%,管理人群的高血压和糖尿病控制率则分别上升到67.72%和63.55%[14],但就社会的角度来看,多项于近年在不同地区对社区居民进行的调查均显示,社区居民反馈其知晓基本公共卫生服务的比例普遍不超过30%[15-18]。这反映了目前的基层医疗卫生机构所能触及的社区居民依然相对有限。在该背景下,当以基层医疗卫生机构为支点开展的、具有医防融合特点的社区医疗卫生服务试图将基本医疗服务的理论覆盖人群由此前的机构患者扩大到社区全体居民时,必然会产生随之而来的对基本医疗卫生服务资源需求的急剧

增加[19-20]。

第二,范围和质量有限的基本医疗卫生服务不足以满足基层居民的健康需求。从以人为本的全科医学理论视角来看,就实现改善健康这一目的而言,在实践中,无论是基于基层还是大型医疗机构,都很难仅通过资源有限的、碎片化的、定向针对少数单一疾病的临床和预防医学干预来有效实现[21-22]。

如美国的全科医学要求高绩效的基本医疗服务必须具备医患合作、团队合理配置、服务具有连续性和全面性等特点,且美国预防服务工作组(The U.S. Preventive Services Task Force)推荐的,在美国的公共医疗保险和商业医疗保险中强制覆盖的循证预防医学服务(推荐等级为A或B)高达47项[23]。而在我国基本公共卫生服务中,目前仅纳入了糖尿病、高血压、肺结核等少数疾病的社区预防管理[24],且面临着基层医疗卫生机构的资源和服务能力不足的问题。

尽管从社会和政府的角度,上述问题可以归因于我国和美国巨大的社会经济发展差距,以及医疗卫生体系倾向于优先保障公平性的顶层设计,致使我国社会和居民无力负担过于全面和昂贵的基本医疗卫生服务。但是,从患者和居民需求的角度来看,该情况却决定了依托我国目前的基本公共卫生服务项目展开的基层医防融合服务,因机构服务能力、范围、资源的限制,而存在很大的可能,在一个时期内无法充分地满足当地居民的实际看病就医需求。这就意味着对于在这一范围之外的医防融合服务,必须依赖当地基层医生和居民自发的、具有区域自助性质的医患协作去填补。如果缺失了这一部分,则不免会使矛盾转化为基层临床服务和预防医学服务的虚化,基层医务人员在繁冗的业务之间的顾此失彼,社区患者的持续流失以及整体健康干预效果的弱化[19-20]。

因此,有别于欧美国家的“初级保健-公共卫生整合”,在目前阶段,我国基层医疗卫生机构的医防融合探索所肩负的任务,除表面的“整合服务”之外,实质上还包含着最为底层和基础的,促使我国的基层医疗卫生机构网络体系向着成熟的基本医疗卫生体系(即国际上的初级卫生保健体系)发展和转化的“奠基”工作,涉及基本医疗服务人群的扩大,临床和预防医学业务范围的扩大和能力的提升,以及医患协作的深化和居民参与度的提升。

由此出发,则对与之相关实践的理解,既不应局限于少数狭义的、固化的行动——如两慢病的基层临床诊疗和社区预防、管理的一体化实践,也不应将其空想为一个广义的、脱离实际情况的理想图景——如仅依靠资源有限、覆盖面有限的基层医疗卫生机构实现针对全部的健康风险因素的全面、有效干预。更现实的认识,应是将其理解为一系列基于中国社会和医疗卫生体制的实际情况,为满足居民的健康发展需求而持续实施的,在增强基本医疗卫生体系及其机能的同时,对基层医疗卫生机构和公共卫生機构中不同层级的多种资源和机制进行整合性再设计,以形成更合理、有效、高效、可复制的医疗-卫生服务路径的实践探索,即一张随着社会的发展和时间的流变,而不断发展完善的纵向路线图。

2 可借鉴的两种社区导向的医防融合模式

尽管我国的基层医防融合概念,其内涵与国际上的类似概念有所区别,但若将目标聚焦于“增强社区层级的基本医疗卫生体系和机能”“整合社区层级的基本医疗和公共卫生服务”这两个关键点,回顾过往,确实可以在此前出现过的初级保健和公共卫生的诸多整合模式[3],包括近年不同国家实施过的一些经典项目,如澳大利亚的预防慢性病战略框架(Preventing Chronic Disease:A Strategic Framework)、荷兰的林堡心跳项目(Limburg Heartbeat Program)中,找到两种产生的最早且对后续全球不同国家,尤其是中低收入国家的此类项目产生过广泛影响的理论-实施模式。

第一种模式,名为“社区导向的基本医疗”[25],其诞生于20世纪40年代,两位南非医生在一个贫困部落的医疗和公共卫生领域的长年实践中,该模式的其特点是在基层医疗卫生机构和人员的日常工作中,将基本医疗服务(Primary Care)和公共卫生实践(Public Health)紧密结合,并基于社区和居民首要、实际的医疗卫生需求,持续向其提供此类服务[26]。在此后的半个世纪里,这两位医生通过在南非和以色列的一系列全科医学和社区健康临床和教学工作,将其实践经验逐步总结为系统的理论路径(表1),并引发了欧美从业者普遍的效仿、学习和本地应用-转化[3,27-28]。

该模式有三个核心特点:第一,服务的对象是双重的,既包含单一患者,也包含社区居民整体的健康问题和面临的风险因素;第二,干预的方式是双重的和具有针对性的,既包含对个人的临床诊疗,也包含对社区主要健康问题和风险因素的探索和整体干预;第三,其依靠三种科学方法实现医防融合,分别是社区级别的流行病学调查、对社区健康问题重要程度的优先排序方法以及对主要健康问题的可持续多周期循环干预。一言概之:该模式的核心路径,是通过自上而下的科学、系统的设计,将传统基层医生(或医疗团队)的工作范围扩大到社区健康范围,借助持续质量改进的思想[29],实现医务人员在社区级别所生产的健康效益的额外增值。

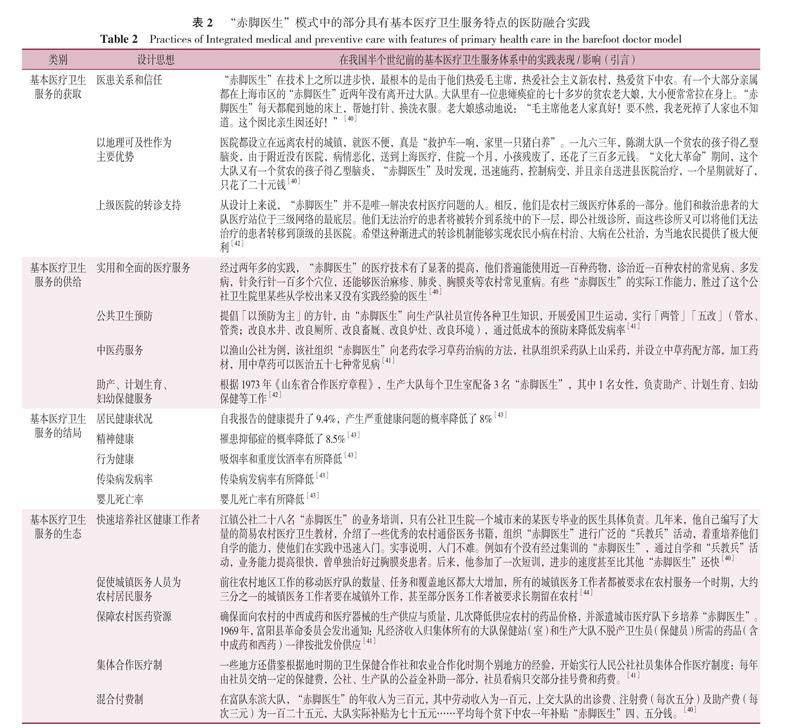

第二种模式则于20世纪60年代诞生于我国,即“赤脚医生”模式其是诞生于中低收入国家的代表性医防融合模式之一,与当时的很多后发的社会主义国家,如苏联、古巴的医疗服务模式具有共通之处,又因我国人口数量极为庞大,居民极为贫困,且农村居民占比高达80%的独特社会背景,而极具针对此类环境的独创性和适用性[30-33]。该模式所积累的知识和经验,最终在1978年的阿拉木图会议上,与其他情况类似的中低收入国家的经验一道,成为《阿拉木图宣言》的第七部分,即发展初级卫生保健的倡议的基础养分[32,34]。其核心设计,可以被概括为迅速地、大量地培养“与人民为一体的医生”,并使之与当地人民的生产实践结合。这些医生在普及医疗卫生服务为主的同时,也为满足人民的大部分健康需求而持续提高医疗技术。其所运用的很多实践设计,同样具有跨越时代的先进性[12,35-38]。在表2中,本文使用了第三次斯塔菲尔德峰会(Starfield Summit Ⅲ)上提出的“基本医疗服务要素框架”[39]对一些代表性的经验进行了归纳整理,并列出了描述相关经验和实践的引文[40-44]。

该模式同样具有三个特点:第一,该模式提供医疗卫生服务的目标对象是“贫下中农”,在当时,这一概念兼具“大多数人”(公共卫生)和“弱势人群”(医疗卫生服务平等)的双重特点,且个体和集体(人群)之间的界限较为模糊;第二,其健康干预的路径同时包括便捷、经济、有效的基本医疗服务,以及在基层组织的领导下和当地居民共同开展的公共卫生活动;第三,其整合医疗服务和预防服务的方法,主要依赖从当地居民中培养热爱社会主义事业和人民群众的“赤脚医生”和卫生员,并使其和当地居民一同,为改善本地的乡村和居民健康而紧密协作。因此,该模式所涉及的“融合”概念,重点着落在大量培养基层医务人员,并构建医务人员和居民的紧密联系和彼此互信,通过促使医务人员和其所服务的居民在立场、情感、目标上趋同,从而实现医患之间以人为本的无隙协作,以借助生产关系上的变革,在社区和社会的整体层级上释放出足以改善群众健康的力量。

在表3中,本文在多个方面对比了这两种模式的差异[3,40-44]。从中可以发现,其设计思想存在一定的差异:“社区导向的基本医疗”模式更侧重于医疗卫生人员自上而下地改善社区居民健康的技术,“赤脚医生”模式则更趋近于社区居民自下而上的,获取医疗卫生服务的路径。但过往的大量历史事实确已证明,上述两种不同的模式都具有在医疗人力和资源相对有限、技术手段相对不足的社会环境和医疗体系中持续运行并产生显著的人群健康绩效的潜力和价值[25-28,40-44]。

3 在基层实施“社区导向的基本医疗”模式的路径和外部需求

“社区导向的基本医疗”的实施要素,可以被概括为三点:基于为社区居民服务的医疗卫生服务团队开展社区医防融合工作,通過以社区为中心的医学科学研究获得关键证据和信息,以及基于全面、及时、准确的证据和信息针对社区居民的首要健康风险问题进行有效干预。上述要素与我国基层医疗卫生机构中的以下三项工作关系较为紧密:

第一,家庭医生签约服务项目。相较于由基层医疗卫生机构提供的医疗卫生服务,家庭医生向签约居民提供的医疗卫生服务具有更强的以社区为导向而非以医疗机构为导向的性质[45]。在近年的社区卫生研究中,作者观察到上海市的家庭医生团队,普遍和基层医疗卫生机构辖区内的一个特定社区/村落存在长期的责任制服务关系。这意味着,只要保证相关资源充分供给,并在目前的家庭医生团队的职能范围、工作方式和考核标准上做出适度调整,在理论上就可以较为顺畅地将社区居民的人群健康、社区诊断、社区重点健康问题干预等内容纳入家庭医生团队所提供的医疗卫生服务当中。

第二,家庭医生和社区组织、居民的合作。在不久前,对上海市基层医疗卫生机构进行调查研究的过程中,作者注意到一个积极的萌芽:某社区卫生服务中心的家庭医生在为所负责的社区居民提供优质的基本医疗服务,并受到当地居民认可的同时,也被社区居委会邀请担任了社区健康委员会的副主任,并组织当地的居民和社区医务志愿者在社区中开展了多次公共卫生服务。这反映了在我国的部分基层社区,在获得社区组织的支持和居民信任的基础上,家庭医生团队是具有和社区深度结合,开展医防融合工作的可能性和潜力的。在此基础上,“社区导向的基本医疗”模式的作用,实质上则是为其提供了一条可能更加科学的可以提升其改善社区居民健康效果的可借鉴的路径。

第三,全科医生对循证实践和科学研究的学习。“社区导向的基本医疗”所涉及的社区诊断、多方集策和可持续干预等业务内容,实质上和医学科研中的循证医学(evidence-based medicine)、基于实践的研究(practice-based research)、社区参与式研究(community-based participatory research)等理论,以及横断面调查、定性研究、混合方法研究、小规模干预研究、共识方法等方法是紧密相关、彼此互补的。从有利于实践的角度,上述理论和方法的应用,实质上支持了社区医防融合工作的开展,使社区医防融合工作可以在情报信息充分、居民支持配合、干预流程清晰稳健的情况下进行,从而增强了实践工作的严谨性和科学性[46]。并促使基层医务人员将辩证性思考(critical thinking)、质量改进理论(quality improvement theory)、循证医学等科学思维与其日常实践深度融合,从而实现了对基层医务人员的综合能力的培养。反之,此类实践工作也同样为科研工作找到了值得研究的关键科学问题、研究对象和内容,提升了科研工作的社会价值。

但需要强调的是,实施该模式也需要具备相应的外部条件基础。该模式在南非的后续发展经验和教训显示,政府的支持是促使该项目成功和可持续的关键因素,自上而下地驱使医护人员将上级问责置于社区需求之前的管理模式,则是该模式实施的最主要的阻碍之一[47-48]。此外,就国际性的历史经验和教训而言,VERMEULEN等[49]对全欧洲全科医生的调查结果显示,在全欧洲范围内,支持该模式实施的有利条件,包括强有力的国家医疗系统、医生对固定居民/患者人群的包干(名单)制、医生以自营为主、医生更注重预防业务、处于中低收入国家、付费制度为人头费、拥有电子病历记录系统的支持以及处于农村或少数族裔密集的地区等。MASH等[50]对该模式在撒哈拉以南非洲地区的实施证据的综述则显示,该模式在非洲的实施曾受到了不同层级的政府和不同部门之间的配合情况、卫生财政和其他资源对该模式的支持情况、社区卫生工作者的岗位和薪酬稳定性、医生对增加额外工作量的抵制态度、本地社区对该模式的参与度以及信息监测技术的支持情况等因素的影响。GERVITS等[51]对该模式在西班牙巴塞罗那的多个社区的实施经验的总结,则强调政府和卫生管理部门对社区健康事业的支持力度不足,医务人员对社区健康的热情不足,以及该模式较为漫长的见效时间,都可能阻碍该模式的实施。英国国王基金在21世纪初实施的一系列试点研究则进一步证实了该模式对少数人群的短期健康结局改善效果可能仍不够显著[52]。

有鉴于此,未来在我国实施该模式,在以下方面获得本地政府、居民和合作医疗机构充分的支持,可能对其取得成功是至关重要的:第一,实施“社区导向的基本医疗”模式,实质上是对基本医疗卫生服务的对象、业务和内容的范围扩张,因此,其不可避免地会增加家庭医生团队对人力、财务等资源的需求,这需要获得当地医疗卫生管理部门和居民额外的资源支持,并希望通过未来当地居民疾病负担的降低加以补偿[53];第二,有效实施“社区导向的基本医疗”的基础是当地居民高度信任和支持家庭医生团队,并有意愿被组织、参与和共同开展相关工作,若非如此,医防融合则如“泼水浇沙”,必然事倍功半[5];第三、该模式对临床医学、公共卫生和管理学领域的科研技术和设备存在客观需求,因此,需要通过引入科研人员携带相关设备参与社区工作,为其进行技术赋能,如对基层医务人员开展相关教育培训、开发相关学习资料和直接参加到社区诊断和干预工作当中。在表4中,本文展示了更多的相关信息。

4 在基层实施“赤脚医生”模式的路径和外部需求

相较“社区导向的基本医疗”“赤脚医生”模式具有更强的社会医学性质。虽然尚未形成一种整体性的理论,但相关的历史经验已清晰指出,其实质上是一种将贝弗里奇制医疗体系推向极致的公平性的探索,是对专业性、技术性较强,但福利性、公平性较弱的医疗卫生体系的一种颠覆性的改革和再平衡[40-44]。其实施路径可概括为三点:第一,是从技术和资源富集、服务人群较窄的医疗部门向技术和资源稀缺、服务人群较宽的医疗部门转移部分医疗卫生资源,如医生、设备、药品供应下沉;第二,是从基层社会单位和居民中产生全新的、民本的医疗资源,如发展“赤脚医生”、卫生员和中医药资源;第三,是促使医疗卫生服务从被动、机械、滞后的形式向主动、人文、预防的形式转变,从而节约医疗卫生资源,如“治未病”。

因此,就当前的基层医疗卫生机构而言,与跨部门资源转移关系最为密切的,应是通过医联体模式促使医药卫生资源下沉,并拓展基层医疗卫生机构和家庭医生团队的基本医疗业务范围,以提升基层临床能力。其表面上虽与医防融合联系不紧密,但在我国缺乏“真正的”首诊制,致使基层医疗卫生机构需要和大型综合医院进行基本医疗卫生业务的平行市场业务竞争的背景下,却会作为“枢纽”和“杠杆”,而首要的影响居民这一医疗卫生体系中的基础资源,在基层医疗卫生机构和大型综合医院之间的转移——在现实中,如果一位居民根本不相信身边的基层医疗卫生机构有能力看好自己的病,那么其就会减少与该机构的联系,更不太可能参加该机构组织的一些“效果未知”的公共卫生活动[54]。因此,只有首先提升基本医疗服务的范围和质量,才可能进而改善社区居民和患者对本地基层医疗卫生机构的依赖和信任,逐步提升其选择基层首诊和参与公共卫生服务的意愿,从而扩大社区医防融合服务的居民覆盖面并增强其实施效果。

与产生新的医疗卫生资源关系较密切的,则是培养本地的社区卫生工作者。作者在上海实地观察到,很多家庭医生已在其所负责的社区发展了多名长期在日常工作中为其提供支持的本地居民志愿者。这反映了在我国全科医生培养和保留数量仍远远不足的当下,基层医疗卫生机构是具有通过建立和完善培养本地社区卫生工作者的机制,将社区中有意愿积极参加社区医防融合工作的居民志愿者进一步培养为可以稳定参与家庭医生团队的工作,且成本相对可控的兼职社区卫生工作者的可能性的。价值和意义在于其可以从繁冗的流程工作和文书工作中解放临床医生的一部分时间,使其更多地投入到对专业技术需求较高的医疗卫生工作当中,从而缓解因开展医防融合工作而引发的家庭医生团队人力资源不足的困境。

与医疗卫生服务的转型关系较为密切的,则是高度重视居民在医疗卫生服务中的地位和作用,并提升其健康素养和对健康管理等健康维持-改善活动的参与度。相比注重定向诊治疑难重症的专科医学,以维护和改善居民健康为中心的基本医疗卫生服务,其最本质的特点之一,是其对医学专家、技术和设备的依賴相对略低,但对患者和居民自身的生活和行为方式的选择和暴露的依赖却很高[55]。这意味着在基本医疗卫生服务,尤其是其预防干预部分,改善健康的主要力量更多的蕴藏在居民自身的意愿和行动当中,医务人员的干预只是一种间接的外部助力。因此,要以有限的资源和人力成功实施基层医防融合工作,则必然要将实施此类服务的主导性和评价此类服务的权力向社区/乡村居民适度转移,从而释放居民通过参与和改进本地基本医疗卫生服务实践以改善自身健康的意愿和行动力,从而促使基层医务人员和基本医疗体系提供的支持性服务能够向居民“自下而上”的实际健康需求和行为去协调和匹配,而非坚持传统专家医学“自上而下”的传统,在自由就医的开放市场中,“削足适履”般的一味要求居民和患者服从专家的指导和干预[56]。

但从历史经验来看,该模式也存在三个主要的“系统瓶颈”:首先,是该模式在人群健康、卫生服务公平的思维下,对医疗资源进行区域平衡的努力,可能会首先对医疗资源富集地区的狭义的、个人视角的“临床质量”体验产生一定的冲击和负面影响;其次,是该模式即便得以成功运行,其所能应对的健康-医疗问题,仍以公共卫生业务和常见病为主,这可能会导致在开放的自由市场中,很多患者会因为对基层全科医生的临床技术不信任,或是具有更加复杂的就医需求,而直接放弃参与到该模式之中;最后,是该模式本身只是一种“上层建筑”,是建立在政府支持下的居民合作医保和以社区为单位的混合付费制,以及社区居民对该模式的积极拥护和参与的基础上的,当政府不再支持该模式,且本地居民的参与比很低时,其经济基础便将消灭,并会导致医疗卫生服务体系这一“上层建筑”因缺乏“底层支持”而崩塌[40-42]。

因此,如果说“社区导向的基本医疗”模式更像是一种技术性的“招式”,旨在拓展社区医防融合服务的范围并增强其改善社区人群健康的能力;“赤脚医生”模式则更像是一种增强基本能力的“内功”:其需要以政府、社会和居民对基本医疗卫生体系的支持为基础,并将外部支持持续转化为特定区域内的基本医疗卫生系统在临床能力、人力资源和居民参与度上的增强,并形成正向循环。在表5中,本文展示了更多的关于实施该模式的相关信息。

在本篇评论中,基于我国基本医疗体系目前的实际情况,回顾了历史上较具借鉴价值的两种“医防融合模式”的作用和特征,并对其可能在实践中实施的路径和条件需求进行了阐述。但需要强调的是,上述内容实质上仅是可能支持我国基层医疗卫生机构在社区层级通过实施医防融合服务而改善医疗卫生服务绩效的理论路径和策略。在具备成熟的外部条件的情况下,其可能会在增加基层医疗卫生团队的人力资源,扩大医疗和公共卫生服务范围和改善服务质量,增强居民基层首诊意愿和对社区医防融合活动的参与度,以及改善基本医疗卫生服务满足本地社区居民实际需求的能力等方面产生一定的效果和价值。但是,保证本地基层医疗卫生机构可以获得所需的人力、物力和知识资源,本地政府医疗部门和社区管理机构在管理和组织机制上为此类服务提供政策支持,以及可以获得本地社区居民的信任和合作等外部条件,仍是支持上述模式在实践中产生显著效果的必要基础。

就总体而言,相较“社区导向的基本医疗”模式和“赤脚医生”模式在我国目前的基层医疗卫生体系中应更易于发展,因为后者的实施更侧重于对我国基层医疗卫生机构在人力资源、医疗服务的导向和质量,以及医患合作关系上进行赋能,以改善基层医疗卫生机构提供以社区健康为导向的、更加全面和可及的基本医疗卫生整合服务的能力。在此基础之上,前者则可以以社区/乡村为单位,进一步的通过将科研技术、居民参与和社区医疗卫生实践科学的结合,提升基层医防融合工作的覆盖面、有效性、实用性,以及资源利用效率。二者在实质上,是可以彼此促进,并在增强基本医疗卫生体系及其质量、扩大基本医疗卫生服务的范围并改善其质量,以及提升基层医疗卫生服务的总体绩效等共同目的上实现协调的。

有鉴于此,对于未来可能开展的,基于上述模式的实践探索工作,本文提出以下三条原则性建议,以供同行在未来的相关工作中参考:

(1)鉴于我国幅员辽阔,不同地区的社会环境、医疗资源常存在一定的差异,未来的探索工作并非一定要“照搬”原始设计和流程。相反,汲取这两种模式中的具有先进性的全科医学科学和人文思想,如优先确保开展工作所必需的外部资源、着重联合和依靠本地社区居民、对干预工作进行科学的设计和管理、重视相关工作对于本地医生和居民而言的实际可行性和成效等,并将上述思想与本地基本医疗体系的实际情况有效结合,可能更为关键。

(2)对于基层医疗卫生体系建设较为完善和成熟,资源相对充裕,家庭医生团队已深入社区/乡村服务多年,医患关系稳定、良好的地区,可以优先尝试实施“社区导向的基本医疗”模式,以通过科学和严谨的设计,提升将基层医疗卫生机构的资源和劳动转化为提升基本医疗卫生服务各方面的绩效,以及改善社区居民总体健康水平的效率,并通过促使基本医疗体系与社区居民结合,基本医疗服务和社区健康干预结合,进一步增强本地基本医疗卫生体系及其机能。

(3)对于基层医疗卫生体系仍有待建设,在资源供给,尤其是人力资源供给上相对匮乏,或社区医患关系相对薄弱的地区,首先参考“赤脚医生”模式的整体或部分路径,增强基层医疗卫生机构的人力、物力和医疗资源,并争取当地政府和居民的信任和支持,可能是更加务实的策略。可以待到本地的基本医疗体系发展和成熟到一定程度后,再逐步将医防融合的实施模式向着“社区导向的基本医疗”模式调整和转化。

致谢:作者感谢陈庆奇博士作为同行评议专家之一为本文提出了多项重要的修改建议和意见,其有效的提升了本文的最终质量。

作者贡献:汪洋负责文章最初版本的构思与设计和论文撰写,并收集与整理了部分研究资料;金花参与了文章最初版本的构思,并收集了部分研究资料;袁蓓蓓、杨辉参与了论文的修订工作,并提出了重要的理论修改建议;宦红梅参与了研究资料收集工作,并从一线实践者的角度为论文提出了基于社区实际情况的反馈;于德华、方海负责论文修訂、文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

参考文献

赵琳琳,邵爽,罗琪,等. 国内家庭医生团队医防融合实践策略研究[J]. 中国全科医学,2023,26(22):2715-2719. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0246.

刘珏,闫温馨,刘民,等. 新时期健康中国建设中的医防协同:理论机制与政策演变[J]. 中国科学基金,2023,37(3):451-460. DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2023.03.009.

ROWAN M S,HOGG W,HUSTON P. Integrating public health and primary care[J]. Healthcare Policy,2007,3(1):e160.

袁蓓蓓,何平,徐进,等. 基层卫生服务医防融合:概念框架及指标体系构建[J]. 中国卫生政策研究,2022,15(9):11-18.

Committee on Integrating Primary Care and Public Health,Board on Population Health and Public Health Practice,Institute of Medicine. Primary care and public health:exploring integration to improve population health.[EB/OL](2012-04-28)[2024-05-07]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201583/.

杨辉. 从《阿拉木图宣言》到《阿斯塔纳宣言》:全科医学发展是实现全民健康覆盖的重中之重[J]. 中国全科医学,2019,22(1):1-4. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.01.001.

WU D,LAM T P. Underuse of primary care in China:the scale,causes,and solutions[J]. J Am Board Fam Med,2016,29(2):240-247. DOI:10.3122/jabfm.2016.02.150159.

WAN G S,WEI X L,YIN H,et al. The trend in primary health care preference in China:a cohort study of 12 508 residents from 2012 to 2018[J]. BMC Health Serv Res,2021,21(1):768. DOI:10.1186/s12913-021-06790-w.

LI X,KRUMHOLZ H M,YIP W,et al. Quality of primary health care in China:challenges and recommendations[J]. Lancet,2020,395(10239):1802-1812. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30122-7.

WONG W C W,JIANG S F,ONG J J,et al. Bridging the gaps between patients and primary care in China:a nationwide representative survey[J]. Ann Fam Med,2017,15(3):237-245. DOI:10.1370/afm.2034.

MENG Q Y,MILLS A,WANG L D,et al. What can we learn from China's health system reform?[J]. BMJ,2019,365:l2349.

STANGE K C,NUTTING P A,MILLER W L,et al. Defining and measuring the patient-centered medical home[J]. J Gen Intern Med,2010,25(6):601-612.

金花,易春濤,倪衡如,等. 社区卫生服务中心全科医学临床质量状况及存在问题分析[J]. 中国全科医学,2022,25(1):35-42. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.335.

尤莉莉,赵金红,陈新月,等. 国家基本公共卫生服务项目十年评价(2009—2019年)系列报告(二)——国家基本公共卫生服务项目实施十年的进展与成效[J]. 中国全科医学,2022,25(26):3209-3220. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0407.

罗宝玉,张小蝶,姜博,等. 衡阳市居民基本公共卫生服务知晓情况及影响因素分析[J]. 中国公共卫生管理,2021,37(6):770-773. DOI:10.19568/j.cnki.23-1318.2021.06.0016.

谭涛,邓宇,彭斌. 重庆市居民国家基本公共卫生服务知晓率和满意度调查研究[J]. 重庆医学,2021,50(21):3732-3735,3739. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2021.21.027.

刘明华,马小芳,林永峰,等. 2019年青岛市基本公共卫生服务项目知晓率调查[J]. 社区医学杂志,2021,19(19):1195-1198. DOI:10.19790/j.cnki.JCM.2021.19.11.

郝爱华,李翠翠,潘波. 广东省居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度调查研究[J]. 中国全科医学,2019,22(4):407-412. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.04.008.

王思远,杭苒枫,韦莹珏,等. 基层医疗卫生机构发展困境分析:基于桂林市的扎根理论研究[J]. 中国全科医学,2023,26(31):3856-3862. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0897.

何高兴,郑森爽,温鑫,等. 基于扎根理论的基本公共卫生服务实施效果质性研究[J]. 中国全科医学,2020,23(34):4309-4314. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.578.

STANGE K C,FERRER R L. The paradox of primary care[J]. Ann Fam Med,2009,7(4):293-299.

STANGE K C. The problem of fragmentation and the need for integrative solutions[J]. Ann Fam Med,2009,7(2):100-103. DOI:10.1370/afm.971.

Home Page:United States Preventive Services Taskforce[EB/OL].

[2023-12-08]. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/.

YUAN B B,BALABANOVA D,GAO J,et al. Strengthening public health services to achieve universal health coverage in China[J]. BMJ,2019,365:l2358. DOI:10.1136/bmj.l2358.

EPSTEIN L,GOFIN J,GOFIN R,et al. The Jerusalem experience:three decades of service,research,and training in community-oriented primary care[J]. Am J Public Health,2002,92(11):1717-1721. DOI:10.2105/ajph.92.11.1717.

MULLAN F,EPSTEIN L. Community-oriented primary care:new relevance in a changing world[J]. Am J Public Health,2002,92(11):1748-1755. DOI:10.2105/ajph.92.11.1748.

Institute of Medicine(US)Division of Health Care Services;Connor E,Mullan F,editors. Community Oriented Primary Care:New Directions for Health Services Delivery [EB/OL]. [2024-05-07].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234626/.

GILLAM S,SCHAMROTH A. The community-oriented primary care experience in the United Kingdom[J]. Am J Public Health,2002,92(11):1721-1725. DOI:10.2105/ajph.92.11.1721.

Key driver 2:Implement a data-driven quality improvement process to integrate evidence into practice procedures. Agency for Healthcare Research and Quality[EB/OL].(2018-11-01)[2023-12-25]. https://www.ahrq.gov/evidencenow/tools/keydrivers/implement-qi.html.

ZHANG D Q,UNSCHULD P U. China's barefoot doctor:past,present,and future[J]. Lancet,2008,372(9653):1865-1867. DOI:10.1016/S0140-6736(08)61355-0.

BLUMENTHAL D,HSIAO W. Privatization and its discontents-the evolving Chinese health care system[J]. N Engl J Med,2005,353(11):1165-1170. DOI:10.1056/NEJMhpr051133.

BRIMKULOV N N,NUGMANOVA D S. The role of Astana primary health care declaration for development of primary health care at postsoviet countryes[J]. Russian Family Doctor,2019,23(3):13-18.

SWANSON K A,SWANSON J M,GILL A E,et al. Primary care in Cuba:a public health approach[J]. Health Care Women Int,1995,16(4):299-308. DOI:10.1080/07399339509516183.

CUETO M. The origins of primary health care and selective primary health care[J]. Am J Public Health,2004,94(11):1864-1874. DOI:10.2105/ajph.94.11.1864.

OGUNFOLAJI O,GHAITH H S,DJOUTSOP O M,et al. A plea for more robust accountability structures in the global strategy on human resources for health:workforce 2030[M]//Global strategy on human resources for health:workforce 2030. 2016.

ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS(ASPA). Department of Health and Human Services[EB/OL].(2022-03-15)[2023-12-08]. https://www.hhs.gov/healthcare/about-the-aca/index.html.

國家卫生健康委员会. 2023年12月15日新闻发布会文字实录[A/OL].(2023-12-15)[2023-12-25]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=da974a3caf0749e1b720b5294f3936c4.

Comprehensive primary care initiative. Centers for Medicare &;Medicaid Services[EB/OL]. [2023-12-08]. https://www.cms.gov/priorities/innovation/innovation-models/comprehensive-primary-care-initiative.

StarfieldⅢconference brief a framework of primary care Measurement Domains and Key Elements[EB/OL]. [2023-12-08]. https://medschool.cuanschutz.edu/docs/librariesprovider231/default-document-library/framework-of-pc-measure-domains-and-key-elements.pdf?sfvrsn=dd1684b9_2.

从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告[EB/OL].(1968-09-01)[2023-12-25]. https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E4%BB%8E%E2%80%9C%E8%B5%A4%E8%84%9A%E5%8C%BB%E7%94%9F%E2%80%9D%E7%9A%84%E6%88%90%E9%95%BF%E7%9C%8B%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E6%95%99%E8%82%B2%E9%9D%A9%E5%91%BD%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%90%91.

方小平. 赤脚医生与合作医疗制度──浙江省富阳县个案研究[EB/OL]. [2024-04-26]. https://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/online/0306048.pdf.

XU S C,HU D N. Barefoot doctors and the"health care revolution" in rural China:a study centered on Shandong Province[J]. Endeavour,2017,41(3):136-145. DOI:10.1016/j.endeavour.2017.06.004.

LIU Y. The long-term impact of community health workers on health and economic outcomes:evidence from china's barefoot doctor program[EB/OL].(2020-05-20)[2024-04-26]. https://ashecon.confex.com/ashecon/2020/mediafile/ExtendedAbstract/Paper8528/YingLIU_BFD_working_paper.pdf.

GODBER G E. Alternative approaches to meeting basic health needs[J]. BMJ,1976,1(6017):1080. DOI:10.1136/bmj.1.6017.1080-a.

景日泽,方海. 基于供需视角的中国家庭医生签约服务研究进展[J]. 中国全科医学,2020,23(25):3131-3138. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.389.

FETTERS M D,GUETTERMAN T C. Discovering and doing family medicine and community health research[J]. Fam Med Community Health,2019,7(2):e000084. DOI:10.1136/fmch-2018-000084.

YACH D,TOLLMAN S M. Public health initiatives in South Africa in the 1940s and 1950s:lessons for a post-apartheid era[J]. Am J Public Health,1993,83(7):1043-1050.

TOLLMAN S M,PICK W M. Roots,shoots,but too little fruit:assessing the contribution of COPC in South Africa[J]. Am J Public Health,2002,92(11):1725-1728.

VERMEULEN L,SCHAFER W,PAVLIC D R,et al. Community orientation of general practitioners in 34 countries[J]. Health Policy,2018,122(10):1070-1077. DOI:10.1016/j.healthpol.2018.06.012.

MASH B,RAY S,ESSUMAN A,et al. Community-orientated primary care:a scoping review of different models,and their effectiveness and feasibility in sub-Saharan Africa[J]. BMJ Glob Health,2019,4(Suppl 8):e001489. DOI:10.1136/bmjgh-2019-001489.

GERVITS M,ANDERSON M. Community-oriented primary care(COPC)in Barcelona,Spain:an urban COPC experience[J]. Int J Health Serv,2014,44(2):383-398.

GILLAM S,SCHAMROTH A. The community-oriented primary care experience in the United Kingdom[J]. Am J Public Health,2002,92(11):1721-1725. DOI:10.2105/ajph.92.11.1721.

CMS. Background:The affordable care act's new rules on Preventive Care[EB/OL] . [2023-12-08]. https://www.cms.gov/cciio/resources/fact-sheets-and-faqs/preventive-care-background.

ZHANG W W,UNG C O L,LIN G H,et al. Factors contributing to patients' preferences for primary health care institutions in China:a qualitative study[J]. Front Public Health,2020,8:414. DOI:10.3389/fpubh.2020.00414.

BRESLOW L. Perspectives:the third revolution in health[J]. Annu Rev Public Health,2004,25:xiii-xviii.

LAINE C,DAVIDOFF F. Patient-centered medicine. A professional evolution[J]. JAMA,1996,275(2):152-156.

(收稿日期:2024-03-12;修回日期:2024-04-26)

(本文編辑:王世越)

*通信作者:方海,教授/博士生导师;E-mail:hfang@hsc.pku.edu.cn

于德华,主任医师/博士生导师;E-mail:ydh1404@sina.com

汪洋和金花为共同第一作者