桂南不同造林模式对植物物种组成和多样性特征的影响

2024-05-29隆卫革

摘要 [目的]摸清不同造林模式林下植物多樣性特征及变化规律,为探寻科学、合理的人工林种植模式提供理论依据。[方法]以广西藤县3种常见造林模式林(纯林、混交林、人工-天然混交林)为研究对象,采用典型取样法,对林下灌木层、草本层从植物种类、物种多样性指数和相似性关系等方面进行分析。[结果]纯林、混交林和人工-天然混交林灌木层和草本层的物种数分别为33、36、29种和32、29、9种。3种造林模式灌木层优势植物种为玉叶金花和地稔,混交林和人工-天然混交林草本层优势种为铁芒萁,求米草为纯林优势种。灌木层物种多样性指数均以人工-天然混交林最高,纯林最低,除均匀度指数外,Shannon-Wiener指数、Simpson指数和丰富度指数在人工-天然混交林和纯林间存在显著差异(P<0.05),草本层物种多样性在不同造林模式间差异均不显著(P>0.05)。灌木层、草本层物种相似性系数均普遍较低。[结论]混交林和人工-天然混交林物种多样性高,是未来林地经营培育的方向。

关键词 造林模式;混交林;灌草层;植物多样性

中图分类号 S727文献标识码 A文章编号 0517-6611(2024)08-0106-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.024

Effects of Different Afforestation Modes on Characteristics of Plant Composition and Diversity at South Guangxi

LONG Wei-ge

(Guangxi Eco-engineering Vocational and Technical College, Liuzhou, Guangxi 545004)

Abstract [Objective]In order to find out the characteristics and changes of undergrowth plant diversity in different afforestation modes, and to provide theoretical basis for the exploration of scientific and reasonable planting patterns of plantation. [Method]Taking three common afforestation modes (pure plantation, mixed plantation and man-natural mixed plantation) as the research object, typical sampling method was adopted to analyze the understory shrub layer and herb layer from plant species, species diversity index and similarity relationship. [Result]The results showed that the number of species in shrub layer and herb layer in pure plantation, mixed plantation and man-natural mixed plantation were 33, 36, 29 and 32, 29, 9, respectively. The dominant species in the shrub layer of the three afforestation modes were Melastoma dodecandrum and Mussaenda pubescens, the dominant species in the herb layer of the mixed plantation and the man-natural mixed plantation was Dicranopteris linearis, and the dominant species in the pure plantation was Oplismenus undulatifolius. In addition to evenness index, Shannon-Wiener index, Simpson index and richness index had significant differences between man-natural mixed plantation and pure plantation(P<0.05),while species diversity in herb layer had no significant differences between afforestation modes(P>0.05). The similarity coefficients of shrub layer or herb layer were generally low in the three afforestation modes. [Conclusion]The high species diversity of mixed plantation and man-natural mixed plantation is the direction of forest management and cultivation in the future.

Key words Afforestation mode;Mixed plantation;Shrub layer and herb layer;Plant diversity

人工林作为一种森林资源,由于其可按照经营目的选择树种、生长周期短等特点逐渐成为森林资源的重要组成部分,传统的砍伐天然林、全垦抚育并营造单一树种人工纯林已产生低质低效林[1],以及物种多样性减少[2]、结构不完整[3]和生态质量下降[4]等经济和生态负效应。目前需要建立既能可持续提供高产值林产品,又能增加人工林物种多样性和群落多样性,提高和维持土壤肥力及多种生态服务功能的经营模式。通过调整树种及其混交比例,调节群落垂直成层结构及多目标经营管理的人工林,能够实现部分天然林所具有的生态服务功能。因此,选择不同造林模式人工林,探讨林下灌草层植物多样性差异具有科学意义和实践意义。

灌木层、草本层是森林植物群落的重要部分,大部分森林中,林下灌草种类通常是上层树种的10倍以上[5]。有研究表明,灌木层和草本层植物通过在森林环境中表现出生长和空间分布的多相性来实现森林生态系统的多样性[5],并在维持森林生态系统的物种多样性、调节养分循环[6]、维持地力和改良土壤[7]及水土保持[8]等方面發挥着不可替代的作用。影响林下灌草层植物种类和数量的生态因子很多,包括林分上木种类和密度、冠层结构等非生物因子和人为干扰、病虫害等生物因子。有研究表明,林分密度过高导致林内光照不足,对物种多样性产生明显抑制作用,还造成林木对水分的竞争增强,进而对林下植被的生长发育产生负面影响[9]。

广西壮族自治区是全国最大的木材生产基地和国家储备林建设基地之一,藤县森林资源总量大,林地面积占全县总面积的74.53%,其中以马尾松、桉树和杉木纯林为主的乔木林占全县乔木林总面积的94.80%以及全县林地总面积的47.66%;以八角、玉桂、龙眼等经济树种为主的林地占全县林地总面积的15.57%,有“中国肉桂之乡”的美誉[10]。研究表明,藤县森林资源质量低,八角、肉桂多以纯林为主,病虫害多,低产林多[11-12],马尾松纯林土壤肥力贫乏或极贫乏[13],长期连栽桉树纯林土壤肥力显著下降[14],增加人工林生物多样性、改善人工林立地环境及维持林地长期生产力等已引起广泛关注。不同经营模式不仅使林地植物多样性发生变化,还能使林地环境发生变化,进而重塑了林地内物种间关系和林分与环境关系。因此,有必要对不同造林模式下林下植物多样性及其在林下灌木层、草本层分布情况进行研究。笔者拟以广西藤县3种造林模式的经济林为研究对象,从调查林下灌木层、草本层植被入手,分析不同造林模式下植物物种组成、植物多样性特征及变化规律,以期为探寻科学、合理的人工林种植模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

该研究位于广西壮族自治区东南部梧州市藤县,位于110°21′00″~111°11′27″E,23°02′35″~24°03′09″N。该区域属亚热带季风气候区,具有中亚热带和南亚热带气候特点,年均气温21 ℃,年降雨量1 472 mm,多集中在4—9月,地貌以丘陵低山为主,沿河有狭窄冲积平原。土层深厚,一般在50~100 cm,pH为4.5~6.0。

1.2 研究方法

1.2.1 取样方法。

在充分踏查的基础上,选择3种造林模式林地为研究对象:①纯林(PP,pure plantation),种植八角、桉树、马尾松等,进行林地抚育;②混交林(MP,mixed plantation),种植肉桂 + 杉木、马尾松 + 杉木等,进行林地抚育;③人工-天然混交林(MMP,man-natural mixed plantation),早期种植马尾松、八角,未进行林地抚育,有采脂活动,与多种阔叶树种混生。采用典型取样法,于2021年7—8月在位于广西东南部的藤县筛选出纯林3个、混交林4个和人工-天然混交林林地2个,共计9个样地进行林下灌木层、草本层植物多样性调查。样地为国家森林资源连续清查标准地(25.82 m×25.82 m),采用对角线取样法在每个标准地内设置3~5个2 m×2 m样方,其中纯林生境样方数量为15个,混交林为15个,人工-天然混交林为8个,共计38个样方,对灌木和草本植物种类、株数(丛数)、高度、盖度等[15]进行调查并记录。

1.2.2 数据处理。

选取综合数量指标——重要值表征群落的主要性质;选取物种丰富度指数、多样性指数和Pielou均匀度指数[16]为测度指标,从总体上刻划群落结构。

式中:Pi为种i的个体数占群落中总个体的比例,a为其中一个样地的物种数,b为另一个样地物种数,c为2个样地共有物种数。

1.3 数据处理

运用SPSS 16.0统计软件统计林下灌木层、草本层物种多样性指数的平均数、标准差,采用单因素方差分析(ANOVA)比较不同造林模式灌木层、草本层多样性指数间的差异,不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05),采用Excel 2003制图。

2 结果与分析

2.1 不同造林模式人工林林下植物组成及分类

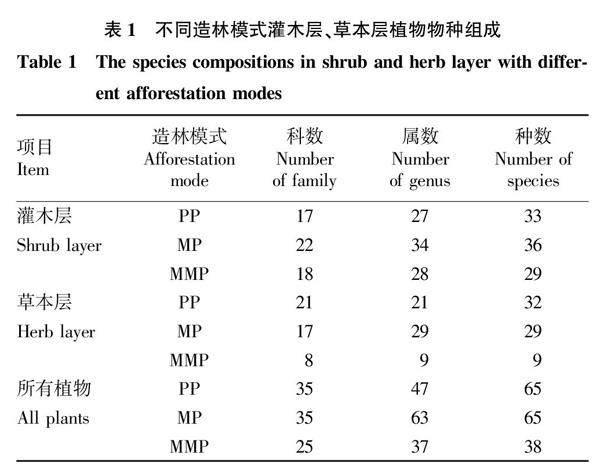

植物科、属、种数量是研究植物多样性的前提和基础。纯林有65种植物,隶属35科47属,混交林有65种植物,隶属35科63属,人工-天然混交林有38种植物,隶属25科37属(表1)。

在灌木层,混交林的植物科数、属数和种数略高于纯林和人工-天然混交林。纯林中种数大于2的科有大戟科(Euphorbiaceae)、茜草科(Rubiaceae)、紫金牛科(Myrsinaceae)、桃金娘科(Myrtaceae)、蔷薇科(Rosaceae)和金粟兰科(Chloranthaceae),属于单属、单种的科占总科数的56.3%;混交林中种数大于2的科有大戟科、茜草科、野牡丹科(Melastomataceae)、豆科(Leguminosae)、漆树科(Anacardiaceae)和马鞭草科(Verbenaceae),单属、单种的科占59.1%;人工-天然混交林中种数大于2的科为大戟科、紫金牛科、野牡丹科、五加科(Araliaceae)和豆科,单属、单种的科占72.2%。

在草本层,植物的科数、属数和种数总体表现为纯林、混交林遠高于人工-天然混交林。在3种造林模式中属数、种数最多的科均为禾本科(Gramineae),其次为菊科(Compositae),单属、单种的科在纯林、混交林和人工-天然混交林中均占较大比重,分别为53.1%、48.3%和77.8%。

2.2 不同造林模式人工林林下植物重要值特征

不同造林模式林下灌木层物种重要值统计结果表明,3种造林模式林下优势种组成表现出一定差异(表2)。玉叶金花在纯林和人工-天然混交林中均占群落重要地位,为群落优势种,其重要值分别为0.232 0和0.203 9,随着生境变化,在混交林中地稔较玉叶金花具有更高的重要值,成为优势种。

草本层物种重要值统计结果表明,混交林和人工-天然混交林林下均以铁芒萁重要值高,分别为0.314 3和0.502 0,为群落优势种,但在纯林中铁芒萁数量、盖度和出现频度等均远低于混交林和人工-天然混交林,求米草、扇叶铁线蕨和早园竹分别成为纯林不同样地草本层优势群落。统计结果进一步表明,除优势植物铁芒萁外,其他蕨类植物(如扇叶铁线蕨、乌毛蕨)在混交林、人工-天然混交林中均占据仅次于铁芒萁的地位,尤其在只有9种草本植物的人工-天然混交林中,重要值居3~5位的均为蕨类植物,成为林下适生种,这可能与丰富多样的蕨类植物如一些阳性、阴性和耐阴性蕨类植物等能在林地内找到适宜生态位[17]有关,也与群落中出现非常强的优势种时,物种多样性会降低的理论相一致。

将物种重要值由大到小进行排序可以发现(图1),各造林模式林下灌木层和草本层的物种重要值变化大致都从第6个物种开始趋于重合,前5个物种占物种累计重要值比例均高于50%,纯林、混交林和人工-天然混交林灌木层分别为54.85%、63.56%和63.17%,草本层分别为57.97%、67.94%和94.39%。此外,不同造林模式林下物种重要值变化趋势有一定差异,其中灌木层物种重要值曲线均呈陡然下降趋势,且波动较大;草本层则呈相对平缓的降低趋势,且曲线较为光滑,这可能是由于采用喷洒除草剂、除草等抚育措施造成林下植物死亡或被选择性收割,以及对栽种林木的特殊保护使其占据林地绝大多数空间,造成物种从迁移到定居及最后形成优势种的过程较为缓慢,导致群落中不同物种重要值陡然降低,而在干扰强度低或无干扰林地则表现为物种重要值缓慢下降。

2.3 不同造林模式人工林林下植物多样性特征分布

对不同造林模式人工林林下灌木层植物多样进行统计分析,结果表明,植物多样性在不同造林模式间存在一定差异,Shannon-Wiener指数、Simpson指数、Pielou均匀度指数和丰富度指数均表现为人工-天然混交林最高(分别为1.696、0.753、0.870和7.380),纯林最低(分别为0.974、0.502、0.713和4.070),除Pielou均匀度指数外,其余指数在2种造林模式间均呈显著差异(P<0.05);4种指数在人工-天然混交林和混交林间均无显著差异(P>0.05)(图2)。Pielou均匀度指数在3种造林模式间无显著差异(P>0.05),表明林下植物个体分配的均匀性较一致,然而造成生境中物种多样性显著差异的主要因素为物种数量,这表明人工-天然混交林中较高的物种多样性可能与人为扰动小、空间异质性高等有关。对草本层植物而言,仅丰富度指数在纯林与人工-天然林混交林间存在显著差异(P<0.05),表现为纯林最高,达5.67,人工-天然混交林最低,仅3.00。由统计结果可知,同一造林模式林下灌木层植物的Shannon-Wiener指数、Simpson指数和Pielou均匀度指数均较草本层高(除纯林的丰富度指数),这表明灌木的生长状态较草本植物更为理想,在林下种间竞争中占据更大优势。

2.4 不同造林模式人工林林下植物群落相似性

根据Jaccard相似性计算公式计测不同造林模式林下灌木层、草本层植物群落的相似性系数,并对其进行等级划分,以比较生境或群落间的相近或相异程度。将相似性系数划分为4个范围:0~0.25、>0.25~0.50、>0.50~0.75和>0.75~1.00,分别对应生境间或群落间的相似水平:极不相似、中等不相似、中等相似和极相似[18]。由表3可知,纯林与人工-天然混交林灌木层、草本层群落相似性系数分别为0.240和0.242,呈极不相似水平;其余造林模式林下灌木层、草本层群落的相似性系数均在0.25~0.50,属于中等不相似水平。由此可知,不同造林模式林下灌木层、草本层物种组成差异明显,群落间的相似性系数低。

3 讨论与结论

植物多样性反映植物的丰富程度。“中度干扰假说”即弱中度的抚育间伐、除草等人为干扰能较好地改善林内光照、林下温度和种间竞争等,促进林下物种数量和种类增多,增加物种多样性[19-20]。该研究中,灌木层植物Shannon-Wiener指数、Simpson指数表现为人工-天然混交林>混交林>纯林,且人工-天然混交林与纯林间差异显著(P<0.05),原因可能为人工-天然混交林中人类活动强度和频度小,林地内成层现象明显,乔木层、灌木层和草本层形成紧密的镶嵌结构,混交林和纯林主要是经济树种如八角、肉桂、马尾松等,除正常林地抚育外,还有果实采收、采脂等,人为干扰强度和频度较纯林高,这与广西油茶人工林下植物多样性研究结论相一致[21]。广西油茶人工林林下Shannon-Wiener指数高,在很大程度上是因其单一种所占比例高,该研究中人工-天然混交林中单一种占比很高,为77.8%。草本层植物多样性则表现为纯林>混交林>人工-天然混交林,这与物种多样性随人为干扰强度增加而下降不一致,究其原因为纯林草本层有近10%的物种为一年生植物,寿命短,快速占据有利生境是其成为新生境开拓者的生活史策略,人工-天然混交林由于郁闭度高,进入林地的光照弱,使得阴生植物在草本层占据了主导地位[22] 且种类较少,如耐阴蕨类植物。

植物群落的相似性越高,群落间异质性和群落生境条件的异质性越小。該研究结果表明,纯林与人工-天然混交林灌木层、草本层植物群落均呈现极不相似水平,其他造林模式下的灌木层、草本层群落则处于中等不相似水平,揭示3种造林模式在光照、水分等非生物的生态因子方面存在差异。一般来说,人工纯林林下植物种类及其优势种数量均较低,林下植被稀少[23];混交造林能有效改善林分环境,为林下灌、草层植物提供适宜环境,提高物种多样性,有利于形成乔、灌、草成层的群落结构[24],但也可能因光照条件改变等出现该研究中草本层优势种突出及植物种类少的情况。

4 结论

广西藤县3种常见造林模式林(纯林、混交林、人工-天然混交林)间植物种类、优势种和物种多样性特征有一定差异,而且灌木层和草本层表现不尽一致。灌木层和草本层植物科、属、种数量均表现为纯林≈混交林>人工-天然混交林,灌木层属数、种数最多的科均为大戟科,草本层植物最多的科均为禾本科。各层结构的多样性指数均以人工-天然混交林最大,且在人工-天然混交林和纯林间达到显著差异(P<0.05),混交林与纯林间差异不显著(P>0.05),草本层物种多样性在造林模式间差异均不显著(P>0.05)。

不同造林模式林下灌木层玉叶金花和地稔占据群落的重要地位,为群落优势种;混交林和人工-天然混交林草本层均以铁芒萁为优势种,求米草为纯林优势种。3种造林模式灌木层、草本层群落间相似性系数均较低,处于极不相似水平和中等不相似水平。因此,建议采用近自然经营理念,以混交、人工-天然混交、复层为目标林相,通过保护林下现有植物物种,定期抚育提高林分质量,适度间伐改善林下光照等措施来调整乔、灌、草的植物组成和结构状况,从而促进生态系统稳定性和维持可持续发展。

参考文献

[1] 李莲芳,韩明跃,郑畹,等.云南松低质低效林的成因及其分类[J].西部林业科学,2009,38(4):94-99.

[2] 刘欢,李文君,陈杰,等.陕西米仓山自然保护区6种典型天然林群落的物种多样性[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2017,45(7):29-39.

[3] 陈超凡,覃林,段艺璇,等.不同经营模式对蒙古栎次生林叶功能性状和土壤理化性质的影响[J].生态学报,2018,38(23):8371-8382.

[4] 陈存及,陈新芳,刘金福,等.人工-天然杉阔混交林种群生态位及竞争研究[J].林业科学,2004,40(1):78-83.

[5] 何艺玲,傅懋毅.人工林林下植被的研究现状[J].林业科学研究,2002,15(6):727-733.

[6] CHAPIN F S.Nitrogen and phosphorus nutrition and nutrient cycling by evergreen and deciduous understory shrubs in an Alaskan black spruce forest[J].Canadian journal of forest research,1983,13(5):773-781.

[7] KENNEDY N,BRODIE E,CONNOLLY J,et al.Impact of lime,nitrogen and plant species on bacterial community structure in grassland microcosms[J].Environmental microbiology,2004,6(10):1070-1080.

[8] 龚诗涵,肖洋,方瑜,等.中国森林生态系统地表径流调节特征[J].生态学报,2016,36(22):7472-7478.

[9] 秦新生,刘苑秋,邢福武.低丘人工林林下植被物种多样性初步研究[J].热带亚热带植物学报,2003,11(3):223-228.

[10] 石程远,卢硕昌,江耿.藤县森林资源经营管理对策探讨[J].中南林业调查规划,2011,30(3):29-30,35.

[11] 黄坚文.八角低产林改造技术及主要病虫害防治方法[J].南方农机,2020,51(8):44.

[12] 何伟达.肉桂枝枯病成因及防治[J].农业与技术,2015,35(18):132.

[13] 覃其云,唐健,邓小军,等.广西马尾松人工林土壤肥力评价研究[J].林业调查规划,2017,42(6):16-21,32.

[14] 唐健,赵隽宇,覃祚玉,等.1993—2018年广西桉树主产区土壤肥力演变特征分析[J].中国农学通报,2021,37(1):94-99.

[15] 明安刚,刘世荣,莫慧华,等.南亚热带红锥、杉木纯林与混交林碳贮量比较[J].生态学报,2016,36(1):244-251.

[16] 马克平,黄建辉,于顺利,等.北京东灵山地区植物群落多样性的研究Ⅱ 丰富度、均匀度和物种多样性指数[J].生态学报,1995,15(3):268-277.

[17] 严岳鸿,易绮斐,黄忠良,等.广东古兜山自然保护区蕨类植物多样性对植被不同演替阶段的生态响应[J].生物多样性,2004,12(3):339-347.

[18] 沈蕊,张建利,何彪,等.元江流域干热河谷草地植物群落结构特征与相似性分析[J].生态环境学报,2010,19(12):2821-2825.

[19] 闫玮明,孙冰,裴男才,等.粤北阔叶人工林和次生林植物多样性与土壤理化性质相关性研究[J].生态环境学报,2019,28(5):898-907.

[20] 段劼,马履一,贾黎明,等.抚育间伐对侧柏人工林及林下植被生长的影响[J].生态学报,2010,30(6):1431-1441.

[21] 夏莹莹,郝丙青,江泽鹏,等.广西油茶人工林林下植物多样性区域变化规律[J].生态学报,2020,40(10):3507-3518.

[22] 张艳华,聂绍荃,王志西.林隙对草本植物的影响[J].植物研究,1999,19(1):94-99.

[23] 郝建锋,王德艺,李艳,等.人为干扰对川西金凤山楠木次生林群落结构和物种多样性的影响[J].生态学报,2014,34(23):6930-6942.

[24] 何友均,梁星云,覃林,等.南亚热带人工针叶纯林近自然改造早期对群落特征和土壤性质的影响[J].生态学报,2013,33(8):2484-2495.

基金项目 广西高校科学技术研究项目(KY2015430)。

作者简介 隆卫革(1968—),女,广西德保人,教授,硕士,从事生物多样性研究。

收稿日期 2023-05-26;修回日期 2023-07-12