世界的玄奘

2024-05-24李雪涛

李雪涛

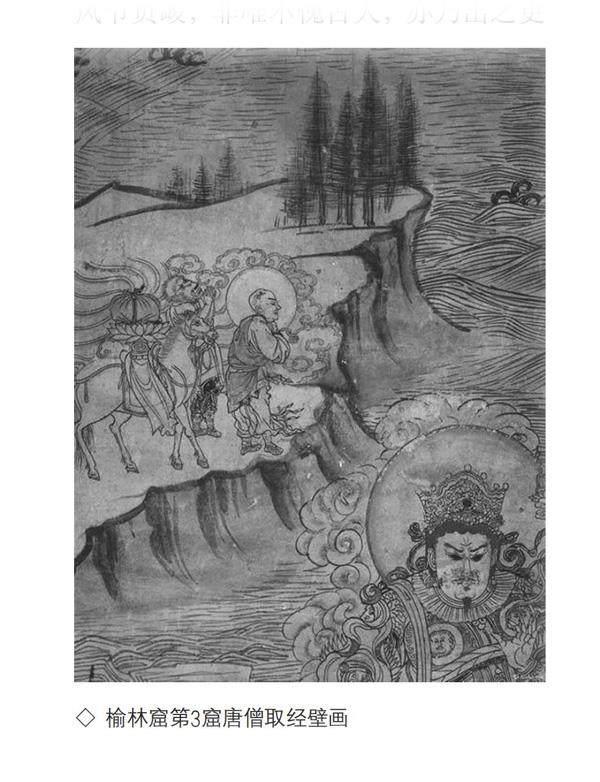

《玄奘负笈图》

唐代高僧玄奘(600—664)是汉传佛教最重要的翻译家之一。通过翻译将印度知识的整体移译到汉语世界是他毕生翻译的真正目的,他所翻译的经典基本上反映了5世纪印度佛教乃至印度知识的全貌。法国汉学家谢和耐(Jacques Gernet)在谈到玄奘对中国佛教的贡献时写道:“玄奘是一个杰出的印度学家、精確的语文学家(他曾提出极其严格的翻译标准),他在中国佛教史上是绝无仅有的现象:他是唯一以其广度和复杂性来掌握佛教哲学庞大领域的中国人。”在中国佛教史上,不论是在他之前还是之后,都很少有在佛教知识论方面超过玄奘的人。因此,玄奘西行之事在后代逐渐被神化,宋代有《大唐三藏取经诗话》,元代渐形成杂剧、话本,明代吴承恩更集诸说之大成,写成一部一百回的神怪小说《西游记》。有关《西游记》与玄奘的关系,陈寅恪在《西游记玄奘弟子故事之演变》中予以了详细考证。最近我读鲁迅的《二心集》,也读到他1931年写给开明书店《中学生》杂志社的一封信《关于〈唐三藏取经诗话〉的版本》。在文中,他对《唐三藏取经诗话》的版本问题予以了详细的说明。

鲁迅在《中国小说史略》中描述有关玄奘的形象时写道:

国初僧玄奘往五印取经,西域敬之。成式见倭国僧金刚三昧,言尝至中天寺,寺中多画玄奘麻屐及匙箸,以彩云乘之,盖西域所无者,每至斋日,辄膜拜焉。

估计在当时对玄奘的崇拜不只在中天寺。今藏日本东京国立博物馆的《玄奘负笈图》,在镰仓时代就存于日本国内,很有可能是当时的日本画家根据中国宋代的玄奘造像绘制的。1900年这幅图曾在巴黎展出,之后德国汉学家劳费尔(Berthold Laufer)撰文指出这幅图的年代不会早于13世纪。

玄奘的像在中国见于西安大雁塔《玄奘负笈图》碑以及西安兴教寺《玄奘法师像》碑,但它们都是近代的作品。如果仔细观察的话,就会发现中国的这两幅玄奘图都是以上图日本的这幅造像为底本绘制的。玄奘足蹬麻鞋,肩背取经的背篓,里面放着取来的经书。背篓上面罩着能够遮阳和挡雨的圆盖,从背篓前垂下的一盏油灯照耀着他的前进方向。这幅图生动体现了玄奘不畏辛劳、日夜兼程的形象,使人们对这位历尽艰辛的高僧产生由衷的钦佩。

王森指出,《玄奘负笈图》中玄奘的打扮,应当是宋代僧人的形象。“我们在宋代名画家张择端绘的《清明上河图》上,看到的身负背篓的行脚僧人形象,和这幅图上玄奘的样子很近似。”

梁启超在提及这幅附在支那内学院精校本《玄奘传》书前的造像时写道:“卷首有奘师遗像,神采奕奕,竟无师系以一赞,能状其威德,令读者得所景仰。”欧阳竟无所撰赞偈为:

悠悠南行,五十三德。孑影西征,百二八国。千里跬步,僧祗呼栗。但有至心,胡夷胡侧。弘始肯骖,开历后翼。竺梵支文,斯轨斯式。宝积缘啬,译千三百。常啼再来,嘶风蹑迹。弟子欧阳渐敬撰并书。

欧阳竟无的题词应当是1922年他在南京任支那内学院院长时所作。除了中国人之外,张君劢曾提到泰戈尔(Rabindranath Tagore)的弟弟也曾经拥有一张玄奘的像,想必也是这一幅《玄奘负笈图》吧。

1999年,我跟两位佛教学者克莱纳(Christoph Kleine)和派伊(Michael Pye)在德国出版了《多语对照中国佛教术语辞典》(英文名:A Multilingual Dictionary of Chinese Buddhism,德文名:Mehrsprachiges W?rterbuch des Chinesischen Buddhismus,München: iudicium verlag GmbH,1999),书的封底我们也选了兴教寺《玄奘法师像》的拓片。

2016年9月4日,中国邮政发行了“玄奘”特种邮票1套2枚、小型张1枚。2枚邮票的“西行求法”图案内容就是根据这幅《玄奘负笈图》绘制的。另外一枚是《东归译经》——玄奘在大雁塔背景下的译经情景,小型张图案为玄奘像。在1970年,中国台湾也曾发行名人肖像邮票,其中“特064”一套两枚,其中1元的一枚也是《玄奘》(另一枚4元的是《朱熹》),单一红色雕刻凹版,图案也是依据《玄奘负笈图》设计的。

《大唐西域记》及世界的玄奘

除译经外,玄奘还在645年——他回国的当年,口述了12卷的行记《大唐西域记》,由弟子辩机记录、缀文而成。这部书记述了玄奘的西行见闻,涉及地域包括今天南亚、中亚的广大地区。它不仅对中印佛教史的研究是极为珍贵的资料,而且在佛教史学及西域和印度史地研究,在中西交通史及哲学史、文化史乃至政治史方面都有重要的参考价值。《大唐西域记》不仅在汉文化圈,在欧美也具有极大的影响。

由于印度缺乏历史记录,《大唐西域记》更成为研究古印度乃至南亚地理历史不可或缺的文献,甚至允为瑰宝。近现代以来,根据该书所载而进行之考古遗迹挖掘,更证明玄奘当时所述真实可信,考古学家们将叉尸罗(Tak?a?ilā,今天称作“塔克西拉”,在巴基斯坦旁遮普省内)的遗址、王舍城(Rājagaha,今比哈尔邦那兰达县,为佛陀修行的地方)的旧址、鹿野苑(Sārnāth,位于印度北方邦瓦拉纳西以北约10公里处,佛陀首次转法轮之处,佛教的僧伽也在此成立)的古迹、阿折罗伽蓝及石窟(Ajin?hā-verū?acī le?ī,即著名的“阿旃陀石窟”,位于今马哈拉施特拉邦北部文达雅山的悬崖上)以及那烂陀寺(Nālandā vihāra,今印度比哈尔邦中部都会巴特那东南90公里,为古代印度东部佛教最高学府和学术中心)的废墟都予以了一一重现。也正因如此,法国汉学家沙畹(?mmanuel-?douard Chavannes)认为:

玄奘曾自西至东,自北至极南,周游印度,其足迹未至之处,则据可靠之说记之。彼为今日一切印度学家之博学的向导。今日学者得以整理7世纪印度之不明了的历史地理,使黑暗中稍放光明、散乱中稍有秩序者,皆玄奘之功焉。

早在1834年11月15日德国东方学家柯恒儒(Heinrich Julius Klaproth)就曾在柏林地理学会发表演讲《中国佛教僧人玄奘在中亚和印度的旅行》(Reise des chinesischenBuddhapriesters Hiüan Thsang durch Mittel-Asien und Indien),这份8页的演讲稿上面尽管没有注明出版的时间和地点,但可以说是西方语言中最早有关玄奘西游的介绍文字。19世纪中叶之后,《大唐西域记》就有了西文的译本。1857—1858年,法国汉学家儒莲(Stanislas Julien)出版了法译本[Voyages des pèlerins bouddhistes. II et III. Mémoires sur les contrées occidentales,traduits du sanscriten chinois par Hiouen-Thsang,en l'an 648 (2 volumes,1857-1858)];1884 年,英国汉学家毕尔(SamuelBeal)出版了英译本[Si-Yu-Ki:Buddhist Records of the Western World,by Hiuen Tsiang. 2 vols. Translated by Samuel Beal. London. 1884. Reprint:Delhi. Oriental Books Reprint Corporation. 1969.(Includes The Travels of Sung-Yun and Fa-Hien)];1904—1905年,巴利语学者戴维斯(ThomasWilliam Rhys Davids)与东方学家卜士礼(Stephen Wootton Bushell)将英国汉学家倭妥玛(Thomas Watters)的《大唐西域记》2卷本英译本整理出版(On Yuan Chwangs Travels in India by Thomas Watters, edited after his death by T. W. Rhys Davids and S. W.Bushell,2 vols. London:Royal Asiatic Society,1904–05. Reprint, Delhi:Munshiram Manoharlal,1973)。根据载于1956年《自由中国杂志》上的《玄奘留学时之印度与西方关于玄奘著作目录》,据法国汉学家考狄(Henri Cordier)的汉学书目,从19世纪上半叶至1938年西文之中有关《大唐西域记》的译文和研究就多达59种。张君劢指出:“谓吾国人物,为西方人所注意者,以玄奘为第一人可焉。”

最近我在读法国汉学家儒莲与德国学者的通信。德国著名科学家,被誉为现代地理学之父的亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)在致这位《大唐西域记》法文译者的信中,就坦言:“我极为欣赏您译注的《西域记》(Sin-Yu-Ki),它可以帮助我完成《中亚》的第三卷。”其实如果我们翻看洪堡的著名地理学著作《中亚》第二卷的话,就会发现,他已经引用了《大唐西域记》中的内容:

因此,通过特别的概括,欧洲的古代地质学家将亚平宁山脉視作阿尔卑斯山脉的一个分支。我同时还要指出的是,如果在《西域记》(Si-yu-ki)中,对始于著名的嘉峪关(Kia-kou-kouan)之天山山脉的描述,一般只采用“雪山”(Sioué-chan)的名称,那么在《西域记》第三版中增加的中国地图中,对天山山脉的中心则采用“腾格里山”(Tengrichan)的名称,与“天山”(Thian-chan)同义。这最后一个词是由儒莲先生在一张题为《大宋一统志》(Tha-thsong-i-tong-tchi)的地图上发现的。(Asie Centrale. Recherches sur les chaAsie Centrale. Recherches sur les cha?nes de montagnes et la climatologie comparée;par A.de Humboldt.Paris:Gide,Libaraire-?diteur, Tomedeuxième,1843)

“腾格里山”在突厥语里是“天山”的意思。“天山”本来也是一个一般概念,此外“祁连山”在匈奴语中也是“天山”的意思。可见,《大唐西域记》的影响绝不仅仅限于个别西方汉学家,而是影响到了19世纪人类知识体系的建构。

在日本学界,1912年就出版了堀谦德大部头的《解说西域记》;1936年,小野玄妙将《大唐西域记》翻译成了日文;1942—1943年足立喜六的《大唐西域记之研究》得以出版;1972年又出版了水真成的《大唐西域记》的译注本,相对于之前的“学术版”,这是以今天的日语翻译的“通俗版”。

20世纪90年代我在德国读书的时候,买过一本勒内·格鲁塞(René Grousset)的德文书《西游记:或曰玄奘是如何将佛教取回到中国的》(Die Reise nach Westen oder wie Hsu?anTsang den Buddhismus nach China holte. München: Eugen Diederichs Verlag,1994)。格鲁塞系法国著名历史学家,亚洲史研究专家,以研究中亚和远东著称。此书的法文版(Sur les Traces du Bouddha,Paris:Librairie Plon,1929)出版于1929年,原本讲述了玄奘和义净的西行,德文只翻译了玄奘的部分。这本书应当是《大唐西域记》和《大慈恩寺三藏大法师传》的通俗读本,但作者小心翼翼地避免向读者提供玄奘游记的译文:这些文本的译文可能会让外国读者一头雾水,也会像法显或更近的阿拉伯旅行家和朝圣者伊本·巴图塔(Ibn Battuta)的著作一样让读者们望而却步。因此,格鲁塞假设他的读者对中国的唐朝、对印度文化以及佛教一无所知,正是在这种情况下,他作为一个“导游”亲自向他们讲述玄奘的这次穿越中国、中亚和印度的跨国旅行。他就像是一个极为称职的导游一样,教游客如何欣赏风景,解读这些异域的宗教和艺术。就这样,格鲁塞以生动的语言讲述了玄奘向西穿越戈壁和雪山到印度取经的故事。7世纪是印度和中国文化的鼎盛时期,书里详细描述了旅行所经地区的古迹、传说和各种宗教仪式,以及旅途中遇到的戏剧性事件。书中有很多佛教和中亚文化史的内容,比如犍陀罗佛教艺术与希腊艺术的关系,作者的阐述都是非常专业的。这些知识不仅对第二次世界大战之前的欧洲人是全新的,即便是20世纪90年代我在德国留学的时代,一般的德国知识分子也很少了解中亚和南亚的历史。因此,这位不屈不挠的中国朝圣者穿越中亚到达印度,他如何与沙漠、高山峻岭、强盗、野兽以及病魔作斗争的故事,对德国读者极具吸引力。1994年德文新版的书前有施寒微(Helwig Schmidt-Glintzer) 写的长篇导读《佛教与中国第一次跟西域的交涉》(Der Buddhismus und Chinas erste Auseinandersetzung mit dem Westen),对玄奘之前中国佛教的发展以及佛典汉译的情况都作了详细的介绍,这些对于一般的德语读者来讲都是非常重要的新知识。后来我才发现,格鲁塞的这本书早在1932年就有了英译本(In the Footsteps of The Buddha. George Routledge & Sons Ltd,1932),也找到了浜田泰三1983年的日译本(R.グルッセ著,浜田泰三:《陀の足を逐って》(/教文化の世界),金花,1983年)。我们可以想象,有关玄奘的知识和传说,正是通过格鲁塞的这部书传递给了千千万万的东西方读者。

玄奘的灵骨

玄奘去世后,其灵骨被安置在樊川北原所建的塔内。878—884年的唐末乾符至中和年间,由黄巢率领的农民起义大军转战近半唐朝江山,导致唐末国力大衰。在此期间,佛教界人士将玄奘灵骨移至南京,并立塔。太平天国时,玄奘塔被夷为平地,后来便无人能识。抗日战争期间,日本军队攻陷南京,修路掘地时发现了一个署为“宋天圣五年”(1027年)的石棺,经中日两国专家考证,石棺中的人骨被确认是玄奘的顶骨。1943年,玄奘顶骨被退还给汪伪政府,其中还包括当时一并出土的佛像、银盒和锡盒等随葬物品。1944年,汪伪政府在南京玄武山修建了玄奘塔。在玄奘塔完工仪式上,仓持秀峰作为日本佛教界代表接受了玄奘顶骨的一部分,并带到了日本予以供奉:最初被供奉在东京佛教联合会所在的增上寺,后为躲避轰炸而改置于埼玉慈恩寺。

日本战败后,在慈恩寺寄居的日本佛教联合会顾问水野梅晓于1946年12月就舍利是否归还征求国民政府的意见,据说蒋介石在回复的信中认为日本也可以作为玄奘的祀奉之地。1949年,日本东部铁道公司根浸先生捐赠十六吨重花岗岩,在多方协助下开始修建玄奘塔,1953年5月落成了由13层花岗岩砌成的玄奘塔。1980年,慈恩寺取出部分舍利,由住持大岛法师赠予奈良法相宗药师寺高田法师。1981年,药师寺举行玄奘三藏院落成典礼。

1952年9月,世界佛教徒联谊会(World Fellowship of Buddhists)在日本东京筑地本愿寺举办年会,曾作为日军长官在南京雨花台附近挖掘玄奘遗骨的高森隆介与日本佛教联合会副会长仓持秀峰发表声明,希望日本归还1942年日军在南京修建一座稻垣神社时所获之玄奘顶骨舍利,当时台湾佛教界人士参加了此次会议,于是台湾佛教界商议筹建玄奘寺来重新供奉玄奘遗骨。1961年,为供奉玄奘之顶骨及舍利而创建的玄奘寺在台湾南投縣日月潭畔建成,今天已经成著名的景点。寺内奉有玄奘舍利塔及玄奘塑像,并建有专门的“玄奘大师纪念馆”。

除了玄奘寺外,1997年在台湾新竹市香山区建立了一所私人学校——为出家人创办的玄奘人文社会学院。2004年改制为玄奘大学(Hsuan Chuang University,HCU),其校名显然是为了纪念玄奘而起的。

玄奘的意义

在印度,对精通经、律、论三藏之法师有一个特别的称呼“三藏法师”(tripitakācārya)。在中国这一称号则专指通晓三藏,并从事翻译经、律、论之高僧,其中又以玄奘最为著名,人们每以“玄奘三藏”或“唐三藏”尊称之。正因如此,在日语中才有“玄奘夺‘三藏之名”的说法。1942年冬,当日本人在明朝的大报恩寺遗址发现玄奘顶骨的时候,贮藏顶骨的薄铜函上面就刻有“唐三藏师”四个字。

玄奘一生以无比的热情和强韧的意志,为实现自己的人生理想而不畏艰难险阻地奋斗,这在人类历史上也罕有匹敌者。道宣在《玄奘传》中写道:

余以昧,滥沾斯席,与之对晤,屡展炎凉。听言观行,名实相守。精厉晨昏,计时分业,虔虔不懈,专思法务。言无名利,行绝虚浮。曲识机缘,善通物性。不倨不谄,行藏适时。吐味幽深,辩开疑议。季代之英贤,乃佛宗之法将矣。

亲自参与过玄奘译场工作的道宣,对玄奘的人格和精神都予以了高度的评价。

玄奘从印度归来,回到长安的时候,太宗皇帝正将征辽,已至东都。玄奘法师到洛阳见到了太宗。太宗对侍臣盛赞玄奘:“昔苻坚称释道安为神器,举朝尊之。朕今观法师词论典雅,风节贞峻,非唯不愧古人,亦乃出之更远。”贞观二十二年五月十五日(648年6月11日),玄奘译完《瑜伽师地论》一百卷后,八月四日(8月27日)太宗亲撰《大唐三藏圣教序》称颂玄奘舍身求法的至诚精神,称玄奘“其学问,其事功,其令誉,其风仪,均足欣动人君”,并誉其为“双千古而无对”“沙门领袖”。这块后来由唐初大书法家褚遂良所书的石碑,被镶嵌在大雁塔南门的左侧,成了玄奘献身精神的明证。

梁启超认为,“玄奘法师为中国佛学界的第一人”。有关玄奘,鲁迅写道:

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

尽管鲁迅在这里没有说出“舍身求法的人”是谁,但我们都知道“中国的脊梁”包括玄奘在内。在论及玄奘的译经成就时,汤用彤指出:“嗟夫,其(指玄奘——引者注)克享大名,千古独步,岂无故哉!玄奘以后,直至不空金刚,我国求法与译经,继臻极盛。”在锡予先生看来,玄奘开启了中国佛典汉译事业的极盛时期,一直延续到不空金刚(Amoghavajra)的时代。

作为现代新儒家代表之一的张君劢,在中国佛教人物中唯独对玄奘赞赏有加,他指出:

昔司马迁氏之赞孔子曰:“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。”我之于玄奘法师,有同感矣!

20世纪50年代初在北京大学工作的印度梵文和佛教学者柏乐天(Prahlāda Pradhāna),在比较了瑜伽行派创始人无著的《阿毗达摩集论》和世亲的《阿比达摩俱舍论》的梵文原文和玄奘的译本后,指出:

无论从那方面看来,玄奘也是古今中外最伟大的翻译家。在中国以外没有过这么伟大的翻译家,在全人类的文化史中,只好说玄奘是第一个伟大的翻译家。中国很荣幸的是这位翻译家的祖国,只有伟大的中国才能产生这么伟大的翻译家。

第一次世界大战时被誉为“法兰西之虎”的总理克列孟梭(Georges Clemenceau)甚至认为,世界上只有一个人会让他脱帽致敬,这个人便是玄奘。

季羡林却没有一味歌颂这位佛教界的三藏,他认为玄奘在个人方面可以说是一位高僧,一位虔诚的佛教徒,但另外一方面:“他(指玄奘——引者注)又周旋于皇帝大臣之间,歌功颂德,有时难免有点庸俗,而且对印度僧人那提排挤打击,颇有一些‘派性。”

而胡适也认为,玄奘辛辛苦苦从印度取来的“经”是根本就不适合中国人的琐碎哲学:

玄奘带回来的印度最新思想,乃是唯识的心理与因明的论理学。这种心理学把心的官能和心的对象等分析作六百六十法,可算是繁琐的极致了。中国人的思想习惯吃不下这一帖药,中国的语言文字也不够表现这种牛毛尖上的分析。虽有玄奘一派的提倡,虽有帝王的庇护,这个古典运动终归失败了。在中国思想上,这运动可算是不会发生什么重大影响。

胡适认为,玄奘及其所开创的法相唯识宗只是将古印度瑜伽行派的学说传入中国,由于没有体系性的中国化而难以为中古时期的中国社会所接受。

尽管法相唯识宗不久在中国就销声匿迹了,但其学术价值与思想史意义却不容忽视。由于唯识学系统、精致的名相分析可以与西方分析哲学相媲美,唯识思想与因明有着密切的关系,同时对整理中国传统思想也有所帮助,这是它在一千多年后的近代重又复兴的重要原因。

[本文节选自作者为《玄奘全集》所写的序。《玄奘全集》共53册,韩欣主编,由中州古籍出版社于2024年出版]

——————————————————————

作者单位:北京外国语大学