废弃的校园

2024-05-22枨不戒

枨不戒

过年回家,老家附近的工业园陆续开张,远的距离十公里,近的只有两三公里,车从县城一出来,远远就能看到高耸的冒着白烟的烟囱。原本欢快的心情一下就低落下来。首先是天气,厚重的雾霾沉沉压下来,小镇被笼罩铅灰色所笼罩,飘在空气中的微小水珠肉眼就能看到,隔着口罩依然冻得鼻子发红。已经入九,路边衰草连天,几棵叶子没落的树,也是灰扑扑的颜色。我把电脑桌和沙发搬进火屋,每天窝在炉火旁看书,舒服是舒服,但时间久了,颈椎和腰椎就开始抗议,浑身酸痛。整条街上,最适合锻炼的地方就是我念过书的初中,学校也近,离我家也就两百米。

学校远离路基,背后倚靠小溪和树林,校园里有几十棵香樟树,还有一片大草坪,就算不能阻拦雾霾,空气也比路边干净,里面还有两个球场。我拿上乒乓球拍准备出门,母亲却告诉我,学校已经废弃了。

“现在小学和初中都搬到工业园新建的校区,那里东西都搬光了,没什么好玩的。”母亲道。

我想树和草坪总不可能搬走。说起来,学校的草坪还滴淌过我的汗水,每年开学的第一天,都是劳动课。经过一个夏天的阳光和雨水,原本铺设结缕草的草坪长满了杂草,飞蓬、稗子、野燕麦、大蓟长得齐腰高,经过文明修剪的操场变回蛮荒的荒野。老师按班级将操场划分成一个个方块,学生从家里带来镰刀和蛇皮袋,按着老师划分的区域,用镰刀把杂草收割,让原本的草皮露出来,割下来的草茎草叶,装进蛇皮袋,再运送到学校后门的垃圾场统一焚烧。我们两两组队,轮流割草运草,遮蔽阳光的草丛消失后,留在草皮上的是来不及逃窜的小动物:小蛤蟆、小蛾子、蟋蟀、蚱蜢、螳螂……我们一边劳动一边玩闹,虽然掌心被刀柄磨出血泡,被太阳晒得红彤彤的脸颊上却挂满了笑容。

我脑海还在回想,脚步却已经到达学校门口,小小的红色瓷砖砌成的拱顶还是记忆中的样子,栅栏大开,收发室的门也是开着的,透过那道小木门,保安室空荡荡的,年少时让我们敬畏的大爷已经不在。

上一次我走进这所学校,还是零八年,应同学之邀来开同学会。十年时间改变了很多,前几年,因为村里的学生越来越少,小学生统一实行住校制,为了宿舍,小学和初中对调,这里改成小学,而现在,它连小学生也装不满了,成为废弃的遗址。校门面里是另外一个世界,屏蔽了车辆的声音,也屏蔽了时光的流逝,恍惚之间,我又变成那个十二岁的初中生。我打量四周:主路两边的香樟树是我熟悉的模样,树下栽满风雨兰的花坛却没了;围墙还是低矮的水泥墙,调皮的男生助跑就能轻松翻越,墙下的花圃被拆了,那些灿若红霞的芍药再也看不见;我们每年割草的草坪变成水泥空地,两边架起两个篮球架;一道铁栅栏把空地与宿舍隔绝开来,空间变得越发逼仄。食堂背后的教师家属楼还在,颤巍巍挑着水桶路过的老太太,现在是仅剩的几个住在学校里的人。

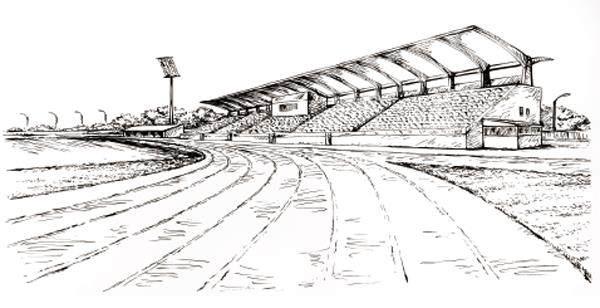

没有了人气,树木也透着一股颓靡之气,樟树的果实落了一地,黑的是果子,褐的是枝梗,踩上去发出咔嚓咔嚓轻响。斑鸠和八哥最喜欢吃樟树果子,往常为了争抢常常在树冠中打架,天气冷了,觅食的鸟儿一只也没有出现。远处,隔着栅栏,一条土狗站在水泥空地上看着我,我拐到左边的球场,围着乒乓球台转了两圈,狗直瞪瞪看着我,不叫也不动,仿佛是很久没见过人了,看稀奇一般。乒乓球台的金属台面已经锈蚀变形,球落在上面就会偏离轨道飞出去;旁边的羽毛球场,球网已经烂得只剩几缕丝线,如果不是我知道它原本的用途,只怕会当作是晾衣绳。我把球拍装进包里,悻悻然沿着水泥路往下走。台阶下面,是足球场,从前我们早晨起床,就会列队喊着口号在这里跑步。当年煤渣铺就的跑道,倒还是没变,绿茵场却被换成廉价的假草皮,长期踩踏后,有些地方已经掉皮,绿色中掺杂着斑斑点点的红褐色,像是病人身上长出的疥疮。

从前我们最喜欢扎堆的地方,都是花园,一个是芍药花圃,春天的时候那里飞红片片,彩蝶片翩跹;一个是足球场旁的栀子花林,初夏花开,馨香顺着暖风能够一直吹进教室来。芍药花圃没了,栀子花林也不见了,改成锻炼区,原来的位置上放了几个单双杆,家属楼的老人在地上开垦了几畦菜地,营养不良的白菜和红菜苔怯生生从漆成蓝色的双杆旁边探出头。初二的时候,班上出了一对小情侣,男的是学校里的大哥,身体壮实,打架有股不要命的狠劲,做人又大方讲义气,哪怕成绩吊车尾,也很受学校里的女生欢迎。他的眼光也好,看中的是我们班最漂亮的女生,在我午餐买一份五毛钱的白菜粉丝都舍不得的年代,他能逃课跑去县城买来百合花讨好心上人。我第一次见到真正的百合花,就是在这对同学的定情现场,那束百合白得发腻,五芒星形的花朵硕大厚重,散发着一股类似药水味道的淡淡清香。他们的约会场地,就是栀子花林,每天清晨和傍晚,都能见到他们在树下花前喁喁私语,可惜浪漫敌不过现实,中考前两人分了手,徜徉在栀子花林的,变成晨夕沉默的暮霭。很多年过去后,我想起浪漫,想起纯洁的爱情,脑海里总是会浮现出百合和栀子花的影子,仿佛只能是白色香花才能代表爱情,而赋予这种特殊联结情绪的人却早已不在。

我上学的时候,是这所学校最黯淡的时候。那几届的校长,因为老婆在厨房里做厨工的缘故,把精力都放在了养殖的副业上,食堂里的饭食越做越难吃,厨房抬出来的泔水桶越来越满,校长家的牲畜越长越肥,老师们有样学样跟着开展副业,有跟着在角落的空地上养鸡的,有让老婆开小卖铺开打印店的,有一心经营炒股事业的,管教学生如同放羊。等到老师们回到神来,想要抓纪律,学生已经管不住了,青春期的男生,个个牛高马大,都说拳怕少壮,农村孩子耍起横来,老师也没办法。老师失了底气,学生更加嚣张,班上竟出现过两次学生打老师的情况,虽然打人的学生被劝退了,但为人师表的尊严也荡然无存。好不容易升到初三,我那一届的升学率创了历史最底,被縣里当作负面教材点名批评,直接后果就是换了个新校长。 新校长不是本地人,人也更年青,上任后一概饭局牌局都不参加,带着全校老师狠抓纪律,等到弟弟上初中的时候,学校风气已经变了个样,每年也能往重点高中送几名学生。

两千年的中考,是这所乡村中学最后的荣光,那一年考得很好,重点高中考了十几个,普通高中也有好几十个,家长们拿着鞭炮在大门外点燃,红色鞭屑在街道上漫天飞扬,满地殷殷落红。后面急转直下,再也没出过这样的盛况,原因并不在于老师和管理,而是学生变少了。街上的人家,条件好一点的都在县城买了房,更好的则去地级市安了家,年轻一辈的都在城里生活,下一代还在上农村学校的,多是附近村庄里的人家。时代哪怕发展的再快,在乡村的深处,谋生依然是个问题,在这里上学的学生,不是跟着爷爷奶奶的留守儿童,就是父母离异的单亲小孩,论起家庭支撑,还比不过我小时候,我那时只是教育资源差,他们却连生活资源都差。老迈的爷爷奶奶没办法每天骑摩托车接送孩子上学,单亲家庭的家长更是要全力挣钱,小学开始实行住宿制,这个举动虽然减轻了家长的负担,生活照顾却很难跟上,再加上小小年纪离开家庭的精神压力,很难有好的学习成绩,稍微有能力的家长宁愿在县城租房陪读也要把孩子供出去。农村学校失去了生源。

我沿着围墙把学校完整走了一遍,它变了,又没变,走上林荫大道上,耳边响起的还是当年的风声,可是蕴含在砖石草木之间的气息,却已经消失不见。它曾经的踌躇和舒展,曾经的温柔和严苛,随着师生的消失,在时光中无声湮灭。半年前它的操场上还奔跑着孩童,谁能想到暑假后它会变成一片废墟?谁能想到他们会拔走所有的花?谁能想到他们会铲掉真正的草?谁能想到连鸟儿都不再光顾这里?我没找到打球的地方,也不想在斑驳的假草皮上跑步,连躺在干松的草地上晒太阳,如今也没办法做到了。果然如母亲所说,没什么好玩的,我把手插进口袋,慢吞吞往回走。

走出校门的一刹那,我回头看了一眼,阴沉的铅灰色已把校园完全包裹,远处雾蒙蒙一片,无数记忆都已被这灰雾吞噬。为什么从前不来这里看看?趁它还是曾经模样,还有鲜活人气的时候,来打打球,散散步,晒晒冬日的太阳,再探访一下曾经善待过自己的师长。我忘记了原因,也可能没有原因。当你知道一个东西是确定的,是屹立不变的,你就会忘了它,以為它会永远等着你,只是我们都忘了,在这个飞速奔跑的时代,不存在永恒这两个字。