基于生涯建构理论的 大学生就业焦虑干预策略研究

2024-05-22方皓

【摘要】就业焦虑是大学生在面临求职情境时,因求职压力而体验到的一种紧张、强烈而持久的负性情绪。本文从生涯建构理论视角,探究大学生就业焦虑现状,分析生涯建构理论的核心——生涯适应力与就业焦虑之间的关系,基于研究结果,从生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯信心四个维度提出大学生就业焦虑干预策略,为大学生就业相关研究提供理论参考,同时对创新大学生就业焦虑干预途径和方法有重要意义。

【关键词】生涯建构理论|生涯适应力|就业焦虑|大学生

一、问题提出和理论基础

就业问题关系到大学生未来的发展,关系到家庭和社会。疫情形势导致社会经济发展受到影响,企业用人需求缩紧,使高校毕业生供大于求的局面进一步加剧,在很大程度上给大学生造成了巨大的心理壓力。就业焦虑主要指大学生在面临求职情境时,因求职压力而体验到的一种紧张、强烈而持久的负性情绪[1]。后疫情时代更是加剧了大学生的这些就业问题,因此如何对当前大学生的就业焦虑进行有效干预也成为了现阶段研究领域中的重要问题。

生涯建构理论由Savickas 最先提出,生涯建构理论有三个核心内容,包括职业人格、生涯适应力和人生主题。该理论认为,职业生涯发展是个体在从事职业时,内在追求和外部环境之间发生不停的动态建构调整,从而提升自身生涯适应力的过程。在此过程中个体的主观自我与外部环境是相适应。该理论的核心要素是适应,并将所有个体生涯建构过程中的适应力统称为生涯适应力。生涯建构理论提出,生涯适应力是影响个体职业生涯发展的核心要素。生涯适应力是指个体在角色转变中进行自我调整的准备状态或社会心理资源,体现了个体在生涯发展过程中面对外部挑战所具备的核心能力[2]。生涯建构理论将生涯适应力分为具体、中间、抽象三个层面。最高层面为抽象水平,包括生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯信心;中间层面是态度、信念和能力,都对最高层次各维度具有调节作用,将生涯的自我概念与所处角色融为一体;具体代表的是个体的所有的应对行为,构建生涯适应力模型。

既往研究发现,生涯建构理论中的生涯适应力,在帮助大学生积极适应突发事件、缓解焦虑方面有不可忽视的作用。高水平的生涯适应力有利于个体健康心理状态的保持与发展。研究发现大学生焦虑与生涯适应力呈负相关,生涯适应力能够正向预测大学生毕业就业情况,生涯适应力强的大学生,毕业求职相对顺利。当前,有关如何运用生涯建构理论中的生涯适应力,缓解大学生就业焦虑的相关研究较少。综上所述,本文基于生涯建构理论,以大学生为研究对象,深入研究大学生生涯适应力和大学生就业焦虑的关系,探究其内在心理机制,并通过影响机制提出大学生就业焦虑的干预策略,对高校干预和缓解大学生就业焦虑具有现实意义。

二、生涯适应力与大学生就业焦虑的关系

(一)调查对象与实施过程

为探究大学生生涯适应力与就业焦虑之间的关系,本研究以浙江省三所高校在读大学生为调查对象,采取问卷调查的方式,对其生涯适应力和就业焦虑展开实际调查。调查共发放调查问卷1000份,回收有效问卷988份,问卷有效回收率达95%。调查对象中,男生554人、女生434人。

(二)调查研究工具与方法

1.研究工具

(1)就业焦虑量表(EAQ)

就业焦虑量表(EAQ)采用张玉柱和陈中永[3]编制的量表。就业焦虑问卷由26个题目构成,分为就业前景担忧、缺乏就业支持、求职自信不足、就业竞争压力4个维度。量表采用1(完全不符合)—5(完全符合)5点计分,本研究中,总问卷内部一致性系数是0.979。

(2)生涯适应力量表(CAAS-China)

采用侯志瑾(2012)修订的中国版生涯适应力量表(CAAS-China)。量表共24个题目,由生涯关注、生涯控制、生涯好奇、生涯自信四个维度构成,每个维度6个题目。量表采用1(完全不符合)—5(完全符合)5点计分,本研究中,总问卷的内部一致性系数是0.978。

2.数据分析

本研究使用SPSS 22.0进行描述性统计和相关分析。

(三)调查结果分析

1.大学生就业焦虑差异分析

大学生就业焦虑差异分析见表1。从表1中可以看出,大学生就业焦虑的得分均值男性为3.05,女性为3.16,均在中位数以上,说明大学生的就业焦虑水平较高。同时,大学生就业焦虑具有性别差异(t=-2.163,p<0.05),女生就业焦虑得分显著高于男生。在就业焦虑各个维度上,女大学生在缺乏就业支持、自信心不足的评分明显高于男大学生。这一结果与前人研究较为一致[4]。可能是由于女大学生在对就业的认知过程中易受情绪影响,在社会经济角度,男生可能更容易获得更多的就业支持资源(见表1)。

2.大学生生涯适应力差异分析

大学生生涯适应力差异分析见表2。从表2中可以看出,大学生生涯适应力得分均值男性为3.94,女性为3.92,均在中位数以上,说明大学生的生涯适应力水平较高。同时,大学生生涯适应力性别差异不显著(t=0.525,p>0.05)。在生涯适应力各个维度上,生涯适应力各个维度,男大学生和女大学生得分差异不显著(ps>0.05)。这一研究结果与部分前人研究一致。Hirschi发现男性与女性的生涯适应力之间并不存在显著差异(见表2)。

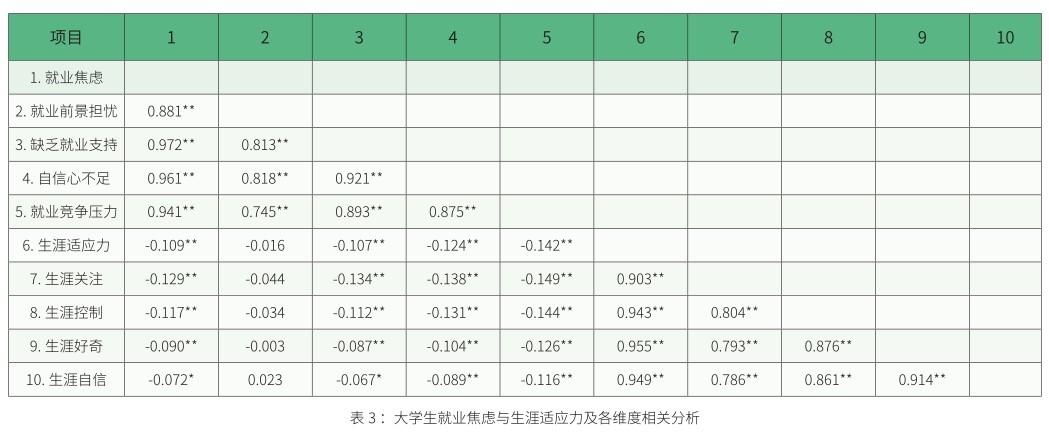

3. 生涯适应力与大学生就业焦虑的关系分析

为探究大学生生涯适应力与就业焦虑之间的关系,进行两者及各维度的相关分析,统计结果如表3所示。从表3中可以看出:大学生生涯适应力与就业焦虑心理呈显著负相关(r=-0.109,p<0.01),生涯适应力中生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯信心各维度与就业焦虑均呈现显著负相关[生涯关注(r=-0.129,p<0.01)、生涯控制(r=-0.117,p<0.01)、生涯好奇(r=-0.090,p<0.01)、生涯信心(r=-0.072,p<0.05)]。生涯适应力高的大学生,其就业焦虑水平低,大学生生涯适应力弱,就业焦虑水平高(见表3)。

三、基于生涯建构理论的大学生就业焦虑干预策略

基于对大学生生涯适应力与就业焦虑的关系分析,发现大学生生涯适应力与就业焦虑心理呈显著负相关,生涯适应力与就业焦虑之间存在关联。根据生涯建构理论,个体应把提升生涯适应力作为生涯建构的核心任务,鉴于个体构建职业生涯的过程是一个动态适应的过程,因此,大学生应通过不断调整自身内在追求来适应外部环境,从生涯适应力模型中的四个维度——生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯信心提升,最终实现个体与环境的匹配,缓解就业焦虑。

(一)生涯关注角度:构建职业生涯教育体系,树立正向就业择业觀念

生涯关注是指一个人对未来职业发展的关注程度,其中包括对自己的职业生涯是否有规划,包括是否对未来保持乐观和希望。相关职业探索可以让个人在有计划的环境中逐渐成熟;对未来缺乏关注会导致生涯冷漠,引发个人负面情绪;高校层面可以加强生涯适应力的教育和咨询工作,从战略上系统地构建一个全面发展的生涯培训课程,为学生提供系统的咨询,帮助他们制订稳定的职业发展目标,指导他们的就业发展实践,最终帮助学生提高他们的生涯适应力。

(二)生涯控制角度:构建大学生积极就业心理,科学规划就业发展策略

生涯控制是指一个人对自己职业生涯的控制程度,包括他们是否能坚持自己的信念,对未来的发展做出独立的决定,对自己的行为负责,如果一个人对自己未来的职业没有控制感,在工作或职业方面难以自主决策。高校可通过心理咨询、职业培训等方式,学生积极关注未来职业相关信息,对生涯决策风格和方法进行一系列有针对性地培训,实现目标,要提高时间和自我管理策略,鼓励他们制订明确可行的行动计划,获得自信,为未来的职业生涯制订计划,这是我们通过更好地管理复杂的工作环境和未来的职业变化,实现更成功生涯发展的途径。

(三)生涯好奇角度:整合校政企各方资源,搭建就业和社会实践平台

生涯好奇是指一个人试图探索自己未来生涯的程度,这其中包括是否积极探索和尝试新事物;包括是否获得自信和未来职业生涯的信息。学校可以与政府、社会组织或公司合作,建立就业或社会实践平台。积极共享相关实践信息,整合企业的市场、实践资源和高校的人才及技术资源,为大学生提供实践支撑。通过主动联系有资质的企业组织举办专题招聘会或开展校企合作项目,也可以为学生提供更多的就业机会,实现校政企联合教育学生的良性互动。

(四)生涯自信角度:开展生涯团体辅导,提升个人素质和职业素养

生涯自信是指一个人能够独立解决职业问题的信心,包括是否有克服困难、有效执行任务、实现生涯目标的信心;如果一个人对未来生涯缺乏信心,他就会失去探索未来的欲望,导致对生涯的困惑。生涯团体辅导可以优化学生的角色结构,提高他们的生涯适应力。例如让大学生体验学生会成员、班级干部、创新创业项目成员等多种角色,通过这些角色体验,提升未来发展的个人素质和实践技能,提高问题解决的能力。大学生在生涯团体辅导中可以更深入地了解自己的优缺点,对自己有更客观、更系统的了解,构建个体认识,转变职业角色,增强处理生涯发展问题的信心,动态调整自己的行为。

四、总结与展望

通过生涯建构理论,对大学生就业焦虑干预方式进行研究,发现生涯适应力和就业焦虑的相关性,良好的生涯适应力有助于缓解大学生的就业焦虑,并从生涯适应力的四个维度提出有针对性的干预策略。增进了大学生对就业焦虑、生涯适应力等概念的认知,帮助其树立正确的学习观、就业观,提高大学生的心理健康状况和社会适应能力,同时能够为高校缓解大学生就业焦虑、促进大学生平稳就业等方面提供改革思路或干预措施。中国军转民

参考文献

[1]王淑燕,江伟.疫情背景下家庭社会经济地位与大学生择业焦虑的关系[J].西南师范大学学报:自然科学版, 2022,47(10):96-102.

[2]李玲.中医院校专业学位硕士生心理弹性与学习生涯适应在日常应激与心理健康间的中介作用[J].中国健康心理学杂志, 2021(3):392-398.

[3]张玉柱,陈中永.高校毕业生择业焦虑问卷的初步编制[J].中国心理卫生杂志, 2006, 20(8):3.

[4]邢成建,郑岚戈,李益智,等.大学生就业心理影响因素:一般自我效能感的中介作用[J].中国健康心理学杂志, 2023,31(3):413-417.

【基金项目:浙江省教育科学规划 2023 年度一般规划课题“基于生涯建构理论的大学生就业焦虑心理机制及干预策略研究”(2023SCG353)】

(作者简介:方皓,浙江农业商贸职业学院助理研究员,硕士,研究方向为教育管理)