杂交籼稻明太优6363的特征特性及产量构成分析

2024-05-21廖素华

廖素华

摘要:为了明确籼稻明太优6363的特征特性,笔者根据其参加长江中下游中籼迟熟组区域试验结果,分析了其特征特性与产量构成。结果表明:籼稻明太优6363具有高产,适应性广,且米质达到部标优质三等,中抗稻瘟病,感白叶枯病,高感褐飞虱,抽穗期耐热性较强,适宜长江中下游中籼稻区稻瘟病轻发区作一季稻种植。其每穗粒数对增产的贡献率最大,是增产的主要因素,每公顷穗数对增产的贡献率较大,是增产的重要因素,千粒重、结实率对增产的贡献率小,因此,籼稻明太优6363的高产栽培关键是在一定穗数基础上培育大穗。

关键词:杂交稻;籼稻明太优6363;特征特性;产量构成

杂交中籼稻明太优6363不育系为明太A,恢复系为茂恢6363。2020—2021年参加长江中下游中籼迟熟组区域试验,2023年通过国家农作物品种审定委员会审定(审定号:国审稻20233122)。根据籼稻明太优6363参加长江中下游中籼迟熟组区域试验结果,分析其特征特性与产量构成特点,为籼稻明太优6363高产调控提供科学依据。

1 材料与方法

资料来源于2020—2021年三明市稻种基地科企水稻联合体长江中下游中籼迟熟组区域试验总结汇总报告。统计分析籼稻明太优6363的区域试验结果。计算相关系数[1]、通径系数[2]分析产量构成因素对产量的作用。

2 结果与分析

2.1 产量

2020年籼稻明太优6363参加长江中下游中籼迟熟组区域试验,平均产量比对照丰两优四号增产3.80%,居第7位,增产点率78.9%,增产点率居第2位;2021年续试,平均产量比对照丰两优四号增产6.64%,居第4位,增产点率83.3%,增产点率居第2位;两年区域试验平均,比对照丰两优四号增产5.24%(表1)。

2021年8个生产试验点平均产量10 116.74 kg/hm2,比对照丰两优四号增产5.92%,增产点率87.5%。

在三明市沙县区作中稻示范一般产量为9 000.0~9 750.0 kg/hm2,高产的超过10 500.0 kg/hm2。

籼稻明太优6363区域试验比对照丰两优四号增产超过5.0%,两年的产量位次相近,两年比对照增产点率均位居第2位,表明籼稻明太优6363高产,稳产性一般,适应性广。

2.2 抗性

2.2.1 對稻瘟病的抗性

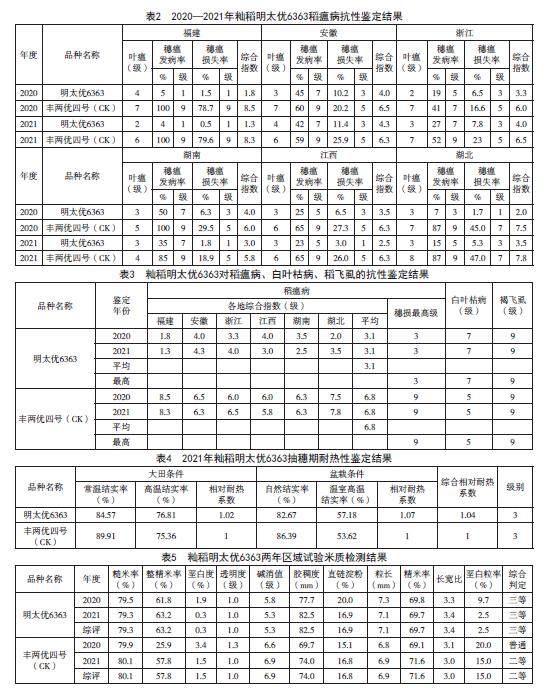

据2020年、2021年稻瘟病抗性鉴定结果(表2),汇总2年稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱抗性综评(表3),2020年、2021年稻瘟病平均综合指数均为3.1级,穗瘟损失率最高级 3级,籼稻明太优6363表现中抗稻瘟病。

2.2.2 对白叶枯病、褐飞虱的抗性

白叶枯病两年综合评价最高级7级,感白叶枯病;褐飞虱两年综合评价最高级9级,高感褐飞虱(表3)。

2.2.3 抽穗期耐热性

2021年籼稻明太优6363生产试验时进行抽穗期耐高温鉴定,结果明太优6363耐热性级别为3级,耐热性较强,与对照丰两优四号的耐热性相当(表4)。

2.3 稻米品质

根据2020年、2021年两年区域试验米质检测结果,籼稻明太优6363两年米质综合评级均为部标优质三等,两年综合评价为部标优质三等(表5)。

2.4 农艺性状

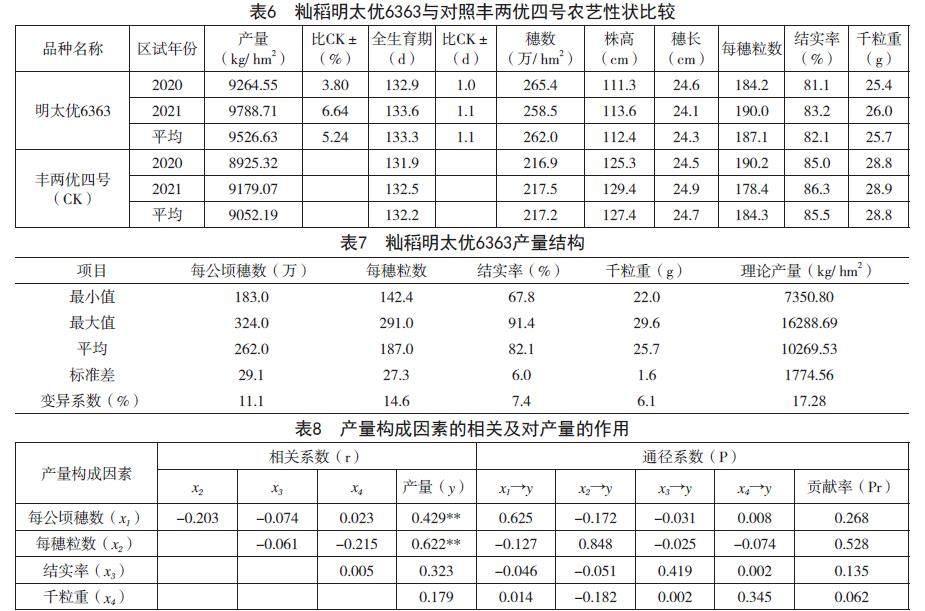

籼稻明太优6363株型适中,分蘖力强,剑叶挺直,叶色较绿,叶鞘、稃尖绿色,后期转色好。籼稻明太优6363有效穗比对照丰两优四号多,每穗粒数相近,结实率、千粒重比对照丰两优四号低,全生育期比对照丰两优四号多1d左右,植株明显比对照丰两优四号矮(表6)。

2.5 产量构成特点

根据籼稻明太优6363参加区域试验37组产量结构调查结果(表7),每穗粒数的变异系数最大,其次为每公顷穗数,结实率和千粒重的变异系数较小。

相关分析表明(表8),产量与每穗粒数的关系最密切,与每公顷穗数的关系密切。

通径分析表明,对产量的直接作用,每穗粒数最大(0.848),每公顷穗数较大(0.625),结实率(0.419)、千粒重(0.345)较小。对增产的贡献率每穗粒数为52.8%,每公顷穗数为26.8%,结实率为13.5%,千粒重为6.2%,剩余决定系数为0.7%[3-10]。

3 结论

分析表明,籼稻明太优6363高产,米质达部标优质三等,中抗稻瘟病,感白叶枯病,高感褐飞虱,抽穗期耐热性较强,适宜长江中下游中籼稻区稻瘟病轻发区作一季稻种植。每穗粒数对增产的贡献率52.8%,是增产的主要因素;每公顷穗数对增产的贡献率26.8%,是增产的重要因素;千粒重、结实率对增产的贡献率小。因此,籼稻明太优6363的高产栽培关键是在一定穗数基础上培育大穗。栽培策略是:4月下旬~5月中旬适时播种,培育壮秧;本田插植21万~24万丛/hm2,

合理密植,插足基本苗;施足基肥,早施分蘖肥,基肥、分蘖肥都施纯氮60~72 kg/hm2,氮、磷、钾比例1∶0.5∶0.7~1.0;分蘖期浅水勤灌,促进分蘖早,够苗适时烤田,控制无效分蘖;幼穗分化2~3期时施纯氮30~36 kg/hm2作为促花肥,促进颖花分化。

参考文献

[1] 南京农业大学.田间试验与统计方法[M].北京:中国农业出版社,1999.

[2] 刘德金,肖承和.农业试验设计与分析[M].北京:中国农业科技出版社,2005.

[3] 纪平.优质稻晶两优534的产量结构特征及高产栽培技术[J].福建稻麦科技,2020,38(2):9-12.

[4] 黄回南.杂交稻谷优366的特征特性及产量构成分析[J].农业开发与装备,2020(12):147-149.

[5] 余祖建.杂交稻遂两优164产量构成分析及高产技术关键[J].农业开发与装备,2021(9):218-219.

[6] 翁钰玲.优质杂交稻雅5优明占的特征特性及高产栽培技术[J].农业开发与装备,2023(1):169-171.

[7] 翁钰玲.沙县香型优质稻明1优臻占的高产栽培技术[J].安徽农学通报,2023,29(11):4-7.

[8] 张晖.高产籼型三系杂交稻荃优8016的特征特性及高产栽培技术[J].种子科技,2023(4):19-22.

[9] 张晖.杂交稻辰两优6133的特征特性及高产栽培技术要点[J].农业技术与装备,2023(9):183-185.

[10] 兰英.籼型早熟杂交稻玖两优164的特征特性[J].农业技术与装备,2023(9):191-194.