社会支持与应对方式对江苏省公安民警心理健康状况的影响

2024-05-14宋文豪沙晶莹郑雨欣高嘉祺徐国辉

宋文豪,沙晶莹,郑雨欣,高嘉祺,徐国辉

1中国人民公安大学犯罪学学院,北京,100038;2山东师范大学心理学院,山东济南,250358;3南京市公安局网安支队,江苏南京,210005

党的二十大报告明确指出,要“推进健康中国建设”,特别强调要“重视心理健康和精神卫生”,这极大鼓舞了我们推动心理健康事业高质量发展的信心和决心。江苏省公安厅出台《江苏省公安民警心理健康工作规范(试行)》、《江苏省公安民警心理危机干预办法(试行)》等诸多文件,持续关注并积极采取有效措施以提升全省公安民警的心理素质和心理健康水平,致力于积极探索和构建公安民警心理健康服务工作的新思路、新方法和新途径。公安民警作为人民群众生命财产安全的“忠诚卫士”,承担着重要的社会责任,心理健康状况不容小觑,随着公安新形势、新要求的挑战,公安民警的心理压力逐渐增大,心理健康状况愈发严峻[1]。一般而言,影响心理健康状况的因素有两类,一种是内部因素,如自尊水平、自我效能感和应对方式;另一种是外部因素,如家庭环境、工作环境和社会支持,内部因素和外部因素共同作用于心理健康状况[2]。关于影响公安民警心理健康状况的外部因素,其中社会支持和应对方式备受重视。

社会支持即人与人之间的相互支持,是指对他人给予情感或物质上的帮助,对人的躯体和心理健康状况有重要的影响[3]。杨景涵在研究甘肃省公安民警心理健康状况时发现,社会支持作为关键因素对公安民警心理健康状况具有重要影响[4]。在王淑合等人的研究结果中,发现随着社会支持的提高,会导致公安民警的心理压力的下降[1],从而促进心理健康状况的改善。在姜燕琴的研究中,社会支持对公安民警的心理健康状况正向的预测作用显著[5]。Kaitlin等人认为,随着社会支持水平的提高,个体会感受到更多的心理援助,可以减少抑郁、不安、焦虑等消极情绪,从而保持心理健康状况的稳定性[6]。

应对方式是指个体在遇到应激事件的时候,发挥自己的主观能动性,以处理遇到的应激事件为目标导向,调整自己的情绪和行为,使其更有利于解决问题[7]。当个体面临应激事件时,采取积极应对方式可以更好地应对遇到的困难、挫折和不良情绪,保持心理健康[8]。王逸尘研究发现,公安民警的压力越大,越倾向于采取消极应对的方式,从而导致心理健康状况的下降[9]。邓健在对基层中青年公安民警应对方式研究时发现,积极应对方式可以有效降低职业压力、职业倦怠感,从而保持心理健康水平的正常[10]。万娟等人在研究公安民警应对方式与心理健康的关系时发现,公安民警的应对方式与心理健康状况呈显著相关,在处理案件时更多地采用积极应对的策略[11]。

目前,国内关于心理健康状况方面的研究主要是在对现状的调查研究基础上展开的[12],实证研究中,已有研究虽然探讨了社会支持和应对方式对心理健康状况的影响[13-14],但多为分析单个因素与心理健康状况之间的关系,对于两者与心理健康状况之间的具体影响路径仍需要进一步的探究。同时,在关于应对方式的研究上,国内既往研究多为分别探讨积极应对方式或消极应对方式的作用[14],较少对积极应对方式和消极应对方式的影响关系进行同时同群体地探索,本研究进一步对积极应对方式和消极应对方式的作用效果一并进行了研究分析,并对关于两者在关系路径中的不同效果进行了深入讨论。与此相比,国外学者多是对心理健康的某个项目如抑郁、强迫症等进行单个分析[15],对总体的心理健康状况及多个维度的探索并不充分,并且对心理健康状况影响因素的分析主要聚焦在人格和压力等特质或外部环境因素上[16-17],对社会支持、应对方式等面对困难时的心理反应关注较少。此外,国内外关于被试群体的选择,主要集中在医护人员以及老年人等群体上[18-19],关于公安民警的心理健康状况的研究仍较为缺乏。

江苏省公安厅对民警心理健康状况一直非常关注,在公安工作中给予了高度重视,给予了各种物质以及精神上的支持,如推出《江苏省公安机关关爱民警八项措施》,在警务工作中面对困难时所采取的策略也经常受到群众的称赞和赞扬。基于此,本研究对江苏省公安民警进行调查,旨在探究社会支持对公安民警心理健康状况的影响,并考察应对方式在二者间的中介作用。为改进公安民警心理健康服务体系建设,改善公安民警心理健康状态,保障警务工作效能提供理论依据,促进警务工作的有序开展。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

于2022年12月-2023年3月对江苏省4个地级市(南京市、徐州市、泰州市、连云港市)的公安局及其下属分局进行匿名调查,采用多阶段随机分层抽样的方法,根据经济发展水平将江苏省各地级市划分为4层,每层随机抽取1个地级市,从而代表整个省的状况,由南京市公安局向各调查单位发放电子版问卷二维码。根据抽样调查样本量公式N=Z2×P(1-P)/E2,Z=1.96(置信区间95%),E=0.05,P=20%(根据以往研究,公安民警群体心理亚健康的检出率高于20%[9]),由此可得所需公安民警被试不少于245人。纳入标准:转正后的社招公安民警以及警校毕业民警;自愿参与本次调查;无强迫、癔症等精神障碍史;无长期或者反复服用抗抑郁、抗压力等的精神药物史。排除标准:实习警员;返聘或退休公安民警;警务辅助人员;患心、肺、肝等重大疾病的公安民警。

问卷发放前,对问卷完成时间进行评估,设定问卷最短答题时间标准为10分钟,将排除答题时间低于10分钟的被试视为无效被试,剔除10份。此外,问卷作答全部选择极端数值(全选最高分或全选最低分)也视为无效问卷,剔除2份。共发放问卷300份,剔除无效问卷12份,回收有效问卷288份,问卷回收率为96%。本研究经中国人民公安大学犯罪学学院学术委员会伦理审核同意,被试对象也均知情同意。

1.2 研究工具

1.2.1 社会支持评定量表(social support rate scale, SSRS)。肖水源编制[20],共10个条目,其中第1-4条,8-10条,A、B、C、D 4种情况分别计1-4分,第5条4种支持程度分别计1-4分,第6、7条“下列来源”中有几个来源就计几分,无则计0分。包括客观支持、主观支持、对社会支持的利用度3个维度,分数越高,社会支持水平越高。Cronbach's alpha为0.776。

1.2.2 简易应对方式量表(simplified coping style questionnaire, SCSQ)。解亚宁等编制[21],共20个条目,采用4点计分(0=不采用,3=经常采用),分为积极应对和消极应对2个维度,分别代表不同的应对方式类型。得分越高,表明个体较多采用相应类型的应对方式。积极维度的Cronbach's alpha为0.753,消极维度的Cronbach's alpha为0.761。

1.2.3 症状自评量表(symptom check-list 90, SCL-90)。Derogatis编制[22],王征宇翻译[23],共90个条目,采用5点计分(1=没有,5=严重),包括躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性、寝食症状10个维度,得分越高,说明心理健康程度越消极,越容易产生心理问题,Cronbach's alpha为0.914。

1.3 统计学方法

通过Excel 2019对收集到的有效数据进行录入,统计整理被试的人口学特征情况;使用SPSS 26.0对公安民警的社会支持、应对方式、心理健康进行描述性分析、Person相关分析;用AMOS 28.0构建结构方程模型,检验应对方式在公安民警社会支持与心理健康间的中介效应,以P<0.05视为具有显著性差异,在统计学上有意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

288名调查对象中,男性261人(90.6%),女性27人(9.4%);30岁及以下75人(26.0%),31-40岁127人(44.1%),41-50岁82人(28.5%),50岁以上4人(1%);学历为专科及以下78人(27.1%),本科194人(67.4%),硕士及以上16人(5.6%);在婚127人(44.1%),不在婚161人(55.9%);警龄5年及以下147人(51.0%),6-15年128人(44.4%),15年以上13人(4.5%)。

2.2 共同方法偏差检验结果

采用Harman单因子法进行共同方法偏差检验,发现特征值大于1的因素共40个,第一个因子解释了15.19%,不存在严重的共同方法偏差。

2.3 社会支持、应对方式、心理健康的相关性

结果表明,社会支持总分及各维度、应对方式两个维度、心理健康总分及各维度之间均存在显著的相关关系(P<0.01)。见表1。

2.4 应对方式在社会支持与心理健康状况之间的中介效应检验结果

2.4.1 拟合度检验结果。在控制性别、年龄、文化程度、婚姻情况、警龄的条件下,搭建该中介结构方程模型,通过适配度检验发现,CMIN/DF=1.673,RMSEA=0.048,IFI=0.963,TLI=0.957,CFI=0.962,各指标均为优秀,该模型适配良好,符合统计学意义。

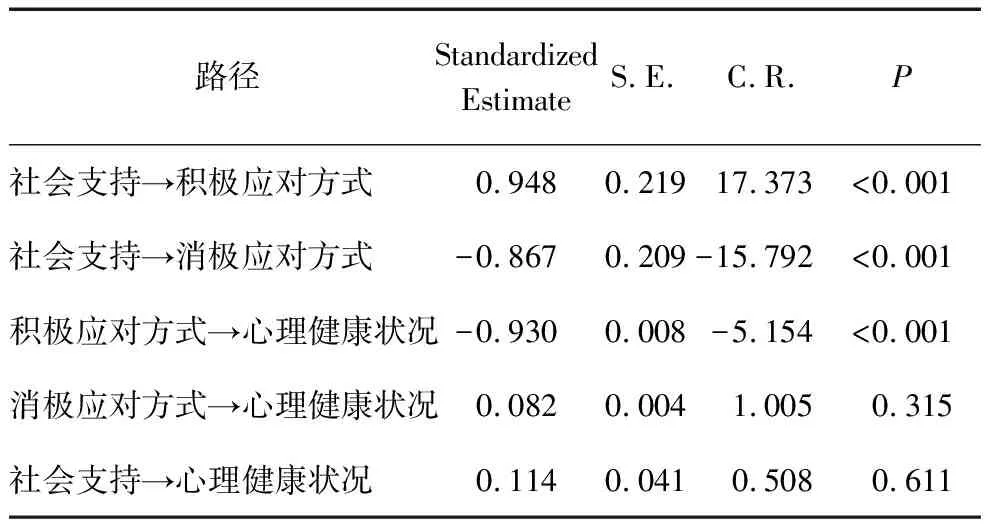

2.4.2 结构方程模型路径结果。结构方程模型路径系数结果显示:社会支持对积极应对方式具有显著正向影响(β=0.948,P<0.001),社会支持对消极应对方式具有显著负向影响(β=-0.867,P<0.001),积极应对方式对心理健康状况具有显著负向影响(β=-0.930,P<0.001),消极应对方式和社会支持对心理健康状况无显著影响,结构方程模型标准化路径见表2。

表2 结构方程模型路径系数

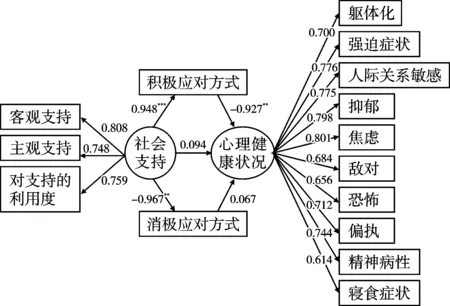

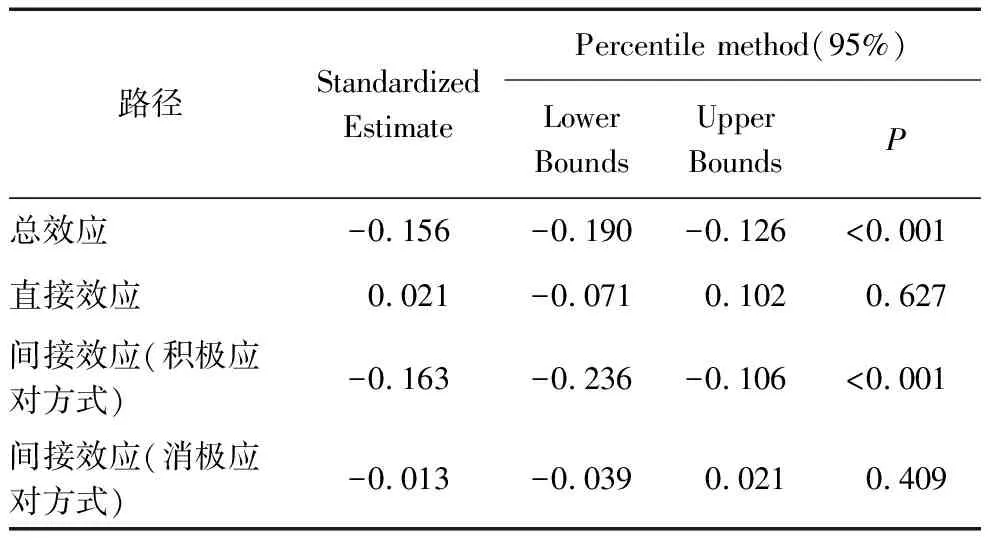

2.4.3 采用Bootstrap法检验中介效应。采用Bootstrap法,选择样本量5000,采用偏差校正的方法,在95%的置信区间下,检验中介效应。结果如表3所示,社会支持对心理健康状况的总效应和间接效应(积极应对方式)显著,直接效应不显著,即积极应对在社会支持与心理健康状况之间起着完全中介的作用(P<0.001);而间接效应(消极应对方式)不显著,说明消极应对在社会支持与心理健康状况之间没有起中介的作用。见图1。

图1 公安民警心理健康状况影响路径的模型

表3 中介效应检验结果

3 讨论

3.1 社会支持、应对方式与公安民警心理健康状况之间有显著相关性

结果显示,社会支持、应对方式与公安民警心理健康状况三者之间具有显著的相关性,这与任松涛[24]、姜文婧等人研究结果一致[25],既具有相应的理论支持,也反映了江苏省警务工作特点。应对方式的认知理论认为,应对方式是个体感知周围环境并对其进行评价和反馈的过程[26]。根据该理论,当公安民警感知到有较多的社会支持时,更多地将自己的定位在一个安全稳定的环境中,倾向于思考有效的问题解决对策,从而做出积极反馈去处理问题;而感知到较少或没有感知到社会支持时,会对未知的情景和问题产生畏惧、恐慌的心理,感觉无从下手,从而只能做出消极反馈去面对问题[16]。因此,本研究所得社会支持与应对方式具有紧密相关性验证了该理论。

同时,对于公安民警来说,无论是打击违法犯罪,还是处理生活中的琐事,都需要得到各种支持,社会支持是公安民警工作的重要保障。公安民警承担着维护社会秩序、打击犯罪、解决纠纷等重要任务,亟需获得上级领导与群众的支持。社会支持不仅可以提供物质上的支持,如提供必要的装备和资源,还可以提供精神上的支持,如鼓励和理解[19]。公安民警得到社会支持后,会感到受到重视和认可,从而更加积极投入工作。例如江苏省公安厅为加快做好部署规划,印发了《江苏省公安民警心理危机干预办法(试行)》等文件,帮助公安民警个体及时处理和适应心理危机,有效防止了心理问题的发生,促使处理各种紧急事件时采取更加积极的应对策略。

社会支持的主效应模型认为[27],社会支持对个体的心理健康状况具有重大保健作用,并指出两条影响心理健康状况的关系作用路径:一是社会支持的情感性支持功能能够有效调节个体的免疫系统和内分泌系统,增强个体对外界不利因素的抵御能力[15];二是社会支持可以对个体的行为习惯产生影响,较高的社会支持水平会促使个体减少如厌倦、敌视等非健康性行为,减轻个体心理健康状况受到的冲击[22]。根据该理论,当公安民警获得更多的社会支持时,各种激素和神经递质的分泌可以使身体具有更强的缓冲能力,同时产生更多的如感到充实满足、合群等健康性行为,从而对心理健康状况产生影响[19]。公安民警在履行职责的过程中,经常面临着高强度的工作压力和心理负荷。社会支持可以为其提供情感上的安慰和支持,减轻公安民警的心理压力,增强自信心和满足感,维持心理健康。近年来,江苏省公安厅深入贯彻《江苏省公安民警心理健康工作规范(试行)》等文件精神,高度重视“从优待警”政策的落实力度,从体制、机制、政策层面多向发力,随着各方面支持力度的不断提高,公安民警的心理健康状况也得到了很大的改进。

根据认知应激学说,身心反应(包括心理健康)是在各种心理因素(如应对方式)作用下心理应激的结果[28],即应对方式能够对心理健康状况产生影响。有学者在研究中曾指出[29],应当根据对心理健康增强或减弱的效果来对应对方式进行分类,在应激的情况下,采取适应性的应对方式可以用痛苦最轻的方式对心理健康的干扰源予以斗争或预防,即应对方式的选择会对个体的心理健康状况产生影响[26]。公安民警作为社会稳定的维护者,面对各种社会硬问题,要采取不同的应对方式来处理应激,积极和消极处理方式所导致的不同结果也会给予公安民警不同的心理反馈,并由此对心理健康状况造成不同的影响。积极的应对方式有助于公安民警减轻压力、缓解紧张情绪,维护心理健康。相反,消极的应对方式如逃避问题、粗放执法等,可能会导致心理健康问题的加重甚至更严重的后果[22]。由此,江苏省公安厅推出《江苏省公安基层所队心理舒缓放松室建设指导意见(试行)》等文件,帮助公安民警缓解压力、恢复精力,缓解应激所造成的不良影响,进而改善心理健康状况,最终为公安民警的良性执法提供保障。

3.2 积极应对方式在社会支持与公安民警心理健康状况之间起中介作用

结果显示,积极应对在社会支持与心理健康状况之间起完全中介的作用,而消极应对方式在社会支持与心理健康状况之间中介作用不显著,与郭小利等人研究结果一致[30]。威尼-迈尔斯提出的“整合自我”心理健康模型认为[31],心理健康系统的任何部分发生变化,或是会对整个人产生正向的影响,保持心理健康状况的稳定,亦或是会破坏个体心理健康的其他维度,从而影响整个心理健康系统的维持[31]。该模型还将心理健康状况的影响因素分为背景因素和个人因素,本研究中社会支持的3个维度,其中客观支持与主观支持属于背景因素,是外界环境对个体物质与情感上的需求的满足;对支持的利用度属于个人因素,是个体自身在应激环境中的能力体现[28]。同时,“应对性自我”包括压力释解、情绪管理等应对方式的选择,作为“整合自我”的一部分,同样也会受到这些背景因素和个人因素中社会支持的影响,进而影响心理健康状况[32]。本研究结果充分验证了此模型,即社会支持可通过影响应对方式而进而影响心理健康状况。在实际公安工作中,当公安民警感知到较高的社会支持水平时,如政府加大对公安队伍的履职保障、家人朋友对公安民警工作辛苦的理解和鼓励,会使其在处理难题时有更高的效能感,更倾向于采取积极的应对策略,从而促进各种心理问题的妥善解决,改善其心理健康状况[29]。据此,为改善公安民警的心理健康状况,一方面可通过提供社会支持,来缓解工作上的压力,调节情绪,另一方面,可通过培养积极应对方式,正确应对压力和挫折,通过寻求解决问题的方法来应对困难和挑战。

应激系统模型认为,应对方式是个体对自身所处情境进行评估之后所做出的反应[32]。当公安民警评估后反馈社会支持水平较高时,会更倾向于以积极的态度去面对出警过程中所遇到的困难、挫折;感受自身缺乏社会支持时,则更容易陷入自我怀疑的被动状态,导致消极消极处理遇到的硬问题。该模型基本解释了“社会支持→积极应对”和“社会支持→消极应对”两条影响路径均呈显著,即社会支持对两种应对方式均具有显著预测作用。这也进一步提示公安队伍管理者应当进一步加强对公安民警的人文关怀,使公安民警感受到更多的社会支持,从而促使自身在遇到困难时采取更加积极的应对策略。此外,心理健康的双因素模型指出,个体的心理健康受积极指标(如积极应对)和消极指标(如消极应对)两方面的影响,既相互关联又相互独立[33]。在研究结果中,路径“积极应对→心理健康”显著,路径“消极应对→心理健康”不显著,积极应对和消极应对两种应对方式对心理健康的不同的预测效果便解释了其相互独立性。林晨辰等人认为,心理健康是有效应对的产物[34],积极应对方式是目标导向于解决问题,对促进心理健康状况具有直接持续正向的效果。消极应对方式对心理健康状况的影响不显著,可基于“倒U型假说”对其进行推测,消极应对方式在前期由于与实际有效解决问题的方向相背离,随之产生焦虑、抑郁等消极情绪,对心理健康状况具有明显的抑制作用[35];随着消极应对水平的提高,个体可能会采取高强度的反向、否认、合理化等自我防御机制来抵制外在的不良刺激,产生对心理问题的认知偏差,减少心理健康在抑郁、焦虑和偏执等维度上的应激反应,从而在一定程度上可能会缓解其对身心状态造成的冲击,导致消极应对在整体上不如积极应对对个体心理健康状况的预测作用显著。同时,根据公安工作实际情况,消极应对方式对心理健康状况的作用不显著可能还因为江苏省现阶段公安民警的心理健康工作体系逐渐完善,党委高度重视公安民警心理健康状况,如建立心理健康支持系统、搭建宣传平台、开展评估调查和培训、加强管理等措施,致力于促进公安民警的心理健康状况,关注他们的心理需求,提供相应的支持和帮助。因此,即使公安民警偶尔采取了消极应对方式,受政策渲染、同事互助、咨询干预等的影响,心理健康状况也可能会较少受到消极影响。此外,消极应对可能在长期以后才会对心理健康状况产生显著影响,而本研究是横断研究,可能只关注了短期效应,进而影响了对该路径的评估。对此,未来研究可在本研究基础上,采用追踪研究,对消极应对对心理健康的影响机制进行深入地探讨。