新生儿抚触配合早期微量喂养预防早产儿经口喂养不耐受的效果

2024-05-14张柳

张柳

南平市第一医院新生儿科,南平 353000

当前,医疗技术不断进步,关于早产儿相关的诊疗和护理技术也显著提高,因此,早产儿的死亡率明显下降[1-2]。但是,早产儿普遍存在营养不良的情况,这对其早期营养及未来的生长发育均可产生较大影响,早产儿的早期喂养问题也逐渐成为重点关注的课题。在多种因素的影响下导致的胃肠道功能紊乱引起的一系列症状即被称作新生儿喂养不耐受(feeding intolerance,FI),在早产儿中此问题最为常见[3-4]。对于此种情况,临床上通常采取肠内营养支持和肠外营养支持两种方式进行干预,经口喂养、管饲喂养均被称作胃肠内营养,胃肠外营养则是指经静脉输注营养液。早期微量喂养(MEF)即是胃肠内营养支持的一种,通常是指在新生儿出生后24 h 内以低于10~20 ml/(kg·d)的奶量进行喂养[3]。此方法在促进胃肠道发育、提高消化酶活性、促进消化道激素释放、促进消化道血流量、提升胃肠道动力、促进有益菌群建立等方面均发挥了重要作用,还可降低败血症发生风险[4-5]。抚触是一项护理技术,是指抚触者利用双手对被抚触者全身各个部位皮肤、肌肉、骨骼进行科学有序的按摩和抚摸,利用温和的刺激产生一系列生理效应。抚触的方法由来已久,对新生儿进行抚触,可促进新生儿各方面功能改善[6-7]。本次研究抽取目的在于分析对早产儿实施抚触+早期微量喂养干预对其经口喂养不耐受发生情况的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2022 年9 月至2023 年9 月在我院出生的80 例早产儿作为研究对象。本研究符合赫尔辛基宣言。纳入标准:①胎龄均低于35 周;②新生儿监护人对研究内容知情同意,签署同意书;③纯管饲喂养或管饲喂养与静脉肠外营养相结合的方式;④生命体征平稳;⑤出生后24 h 内入住NICU。排除标准:①监护人拒绝入组;②患有遗传性疾病;③患有先天性疾病;④合并脑室内出血、室蛋白软化等神经系统疾病;⑤合并先天性心脏病、先天性消化道畸形、唇腭裂等先天性疾病;⑥合并坏死性小肠结肠炎、败血症、颅内出血、支气管肺发育不良等严重并发症。

1.2 方法 两组新生儿均接受常规护理干预,密切关注新生儿生命体征的变化情况,每日对新生儿的头围以及身长进行测量,并观察新生儿是否有腹胀或呕吐等胃肠道症状,观察和记录其喂养情况,包括每次摄入奶量以及胃内残余奶量等情况。对两组新生儿干预时间均为14 d。

对照组新生儿在上述护理基础上接受早期微量喂养干预,具体方法如下:包括肠内营养(EN)和肠外营养(PN)两种干预手段,肠内营养:在新生儿娩出后24 h 内开始,若肠内营养无法满足新生儿每日营养需求时则配合肠外营养支持。肠内营养所用奶粉由雀巢有限公司生产,为低体重新生儿专用奶粉。第1 次喂奶时采取微量喂养的方案:10~20 ml/(kg·d),两次喂奶间隔时间为3 h,并在喂奶后观察新生儿有无腹胀、呕吐或是排便异常等情况,若无上述不良反应后可逐渐增加喂奶量,加奶量的上限为20 ml/(kg·d)。如果未消化的残余奶量超过其摄入奶量的1/3 时,或是其胃内容物有绿色胆汁样物质量则需要中断1 次。肠外营养应用氨基酸、脂肪乳和葡萄糖。残余奶量=总摄入奶量-未被尿排泄的液体量。

观察组新生儿在早期微量喂养的基础上增加抚触护理干预,具体方法如下:控制暖箱温湿度,温度应保持在31~33℃,湿度保持在55%~65%,应在新生儿清醒、安静且不饿、不累的前提下进行抚触,最佳的抚触时间为喂奶前的0.5~1.0 h,或是喂奶后的1.5 h,也可在沐浴完毕后进行抚触。初次抚触时间5 min 即可,若新生儿无哭闹等不适反应时,则可适当延长抚触时间,最长时间为15~20 min/次,抚触频次:1~2 次/d。抚触手法参照国际标准法(COT)中关于全身按摩方法的描述:先进行头面部的抚触,然后依次向下,到胸部、腹部,再到上肢、下肢,最后是背部。在抚触前需要先将双手搓热,力度也应注意由轻到重,还要注意对大肌群进行揉搓。此外,在抚触的过程中要注意与新生儿语言交流,以刺激新生儿的感观。

1.3 观察指标 ①对比两组新生儿每日摄入热量及奶量。热卡计算公式:PN=(1-EN/110)×70 总肠外营养热卡。②对比两组新生儿恢复出生体重时间及每日体重增长情况。③对比两组新生儿肠外营养情况。包括胃肠外营养时间及达足量肠内喂养时间。④对比两组新生儿喂养不耐受发生率。FI 诊断参考早产儿喂养不耐受临床诊疗指南(2020)[8]。

1.4 统计学方法 研究数据用SPSS 24.0 统计学软件包处理,喂养不耐受发生率用例(%)描述,用χ2检验,每日摄入热量、奶量、恢复出生体重时间、每日体重增长情况、胃肠外营养时间及达足量肠内喂养时间均用描述,用t检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

两组新生儿一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料对比

2.1 对比两组新生儿每日摄入热量及奶量 观察组每日摄入热量及奶量均比对照组新生儿多(P<0.05)。见表2。

表2 对比两组新生儿每日摄入热量及奶量

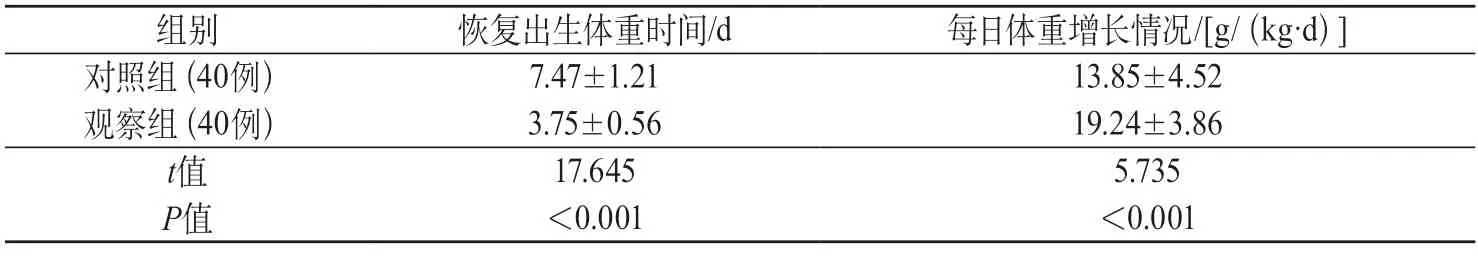

2.2 对比两组新生儿体重恢复至出生时体重的时间以及每日体重增长量 观察组新生儿体重恢复用时更短,且每日体重增长量更多(P<0.05)。见表3。

表3 对比两组新生儿体重恢复至出生时体重的时间以及每日体重增长量

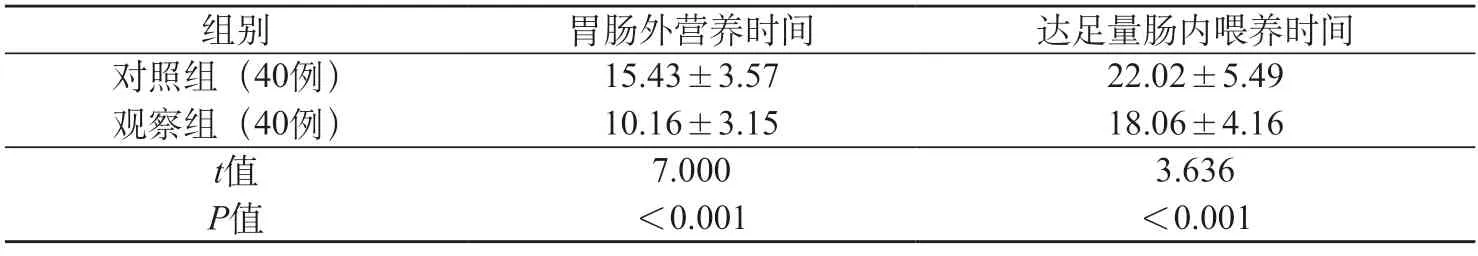

2.3 对比两组新生儿肠外营养情况 观察组新生儿胃肠外营养时间及达足量肠内喂养时间均比对照组新生儿短(P<0.05)。见表4。

表4 对比两组新生儿肠外营养情况(d)

2.4 对比两组新生儿喂养不耐受发生率 观察组喂养不耐受发生率10.00%(4/40)低于对照组32.50%(13/40)(χ2=4.780,P=0.028)。

3 讨论

早产儿普遍存在营养不良的情况,这不仅影响了早产儿病情的康复,也对其生长发育以及未来身体健康情况造成了严重影响,正是如此,越来越多的学者开始关注早产儿的喂养问题[9]。

早产儿消化系统有以下几个特点:①吸收及消化能力较差,这是由于,早产儿的胰淀粉酶分泌合成不足,因此无法消化碳水化合物。正常情况下,胎儿在24 周时,其体内就会有乳糖酶生成,但是,直到36 周时,其乳糖酶的水平才能达到正常值,因此,若胎儿不足36 周即生产时,则会出现乳糖不耐受的情况。②妊娠后期时,胎儿胃肠道的消化、吸收功能均已发育的比较成熟,但是其动力仍比较弱。这也是早产儿喂养不耐受的主要原因[10]。与足月分娩的新生儿相比,早产儿消化系统功能发育尚不成熟,所以在喂奶后易出现呕吐、腹胀或是胃潴留等症状,并影响了消化系统对营养物质的吸收,因此,早产儿会出现蛋白质水平低下、体重下降等问题,导致早产儿无法顺利出院,甚至对其存活率及生存质量产生不良影响。临床实践证实,早产儿的胎龄越小,分娩时的体重越低,消化系统发育成熟度就越差,在经口喂养后出现喂养不耐受的风险也就越高。研究证实,胎龄过小、开奶过晚、使用氨茶碱以及脐插管等都是导致早产儿喂养不耐受的主要原因[11]。

以往,为了避免早产儿在喂养后发生坏死性小肠结肠炎(NEC)等严重情况,通常会对病情危重的早产儿采取延迟喂养的方式。近年来,有研究发现,早期微量喂养的干预方式能够改善早产儿的消化系统功能,并可有效避免新生儿经口喂养不耐受[11]。

抚触一词源于英语词汇“Touch”,关于通过抚触疗法治疗疾病和促进疾病康复的记录自古就有,在我国唐朝时期,就已将抚触视作重要的医疗护理手段,1940 年时,国外有研究人员发现通过抚触的方式可以改善婴儿的呼吸功能及循环功能,1986 年时,有学者发现,对早产儿进行抚触可以促进早产儿体重增加,并可提高早产儿的反应灵敏性、改善早产儿的睡眠质量[12]。目前,在欧美发达国家,抚触疗法已经受到了人们的普遍认可,我国在近几年也陆续开展了此方面的研究。

抚触在促进新生儿生长发育、胃肠道发育等方面的效果已得到了大量的研究的证实。国内有学者报道称,对早产儿进行抚触后,不仅可以增加早产儿的每日摄奶量,还可以促进早产儿的体重增长[12-13]。抚触时可对早产儿皮肤施加一定的力度,这种力学效应可经触觉感受器上传至中枢神经系统,中枢神经系统再将信号下传至兴奋迷走神经,在兴奋迷走神经的调节下,可促进胃泌素和胰岛素分泌,胃肠道的蠕动力则会明显增强,最终促进胃肠道功能提升。早产儿体重生理性下降的情况也会随之改善;胰岛素分泌量上升,蛋白质以及脂肪、糖原的合成也会增加,因此可使早产儿的体重增加[14-15]。本研究显示,对观察组新生儿采取抚触联合早期微量喂养的方式进行干预,该组新生儿的每日摄入奶量、热量均明显比对照组新生儿高,恢复出生体重用时比对照组新生儿短,体重增长速度比对照组新生儿快,胃肠外营养支持时间及达足量肠内喂养时间均比对照组新生儿短,经口喂养不耐受发生率也比对照组新生儿低。证实了此方法的有效性。

综上可见,对早产儿采取抚触联合早期微量喂养的方式进行干预可促进新生儿胃肠功能发育,降低新生儿经口喂养不耐受发生风险。