徐悲鸿的艺术理想:至美尽善

2024-05-12佟刚

佟刚

徐悲鸿出生于江苏宜兴一个民间画师之家,在父亲的教导下,他六岁开始学习中国传统文化,九岁开始学习绘画。因为家贫,他不仅要和父亲走街串户卖画、写对联、刻图章,还要从事农业劳动。

徐悲鸿随父亲在太湖沿岸卖画的时候,接触到大量的民间文学艺术。中国传统文化经典和民间文艺的熏陶,也让徐悲鸿怀有仁爱之心和侠义精神。

在中华民族面临危亡时刻,徐悲鸿忧国忧民,在自己的画作上署名“神州少年”,同时钤盖“江南贫侠”的印章,他立志用艺术来报效祖国。他曾对人说,他学习西方绘画,就是为了发展中国画。

1919年,徐悲鸿公派考入巴黎国立高等美术学校,留学欧洲八年。在学习了西方写实美术的优秀技法后,他回到祖国,潜心创作,以表现中国的现实之美。同时,徐悲鸿还忘我地投入到兴办美术学校、开展美术教学、举办美术展览、发表美术文章和美术谈话、进行美术交流等美育活动中去,为展示美、传播美而努力不懈。

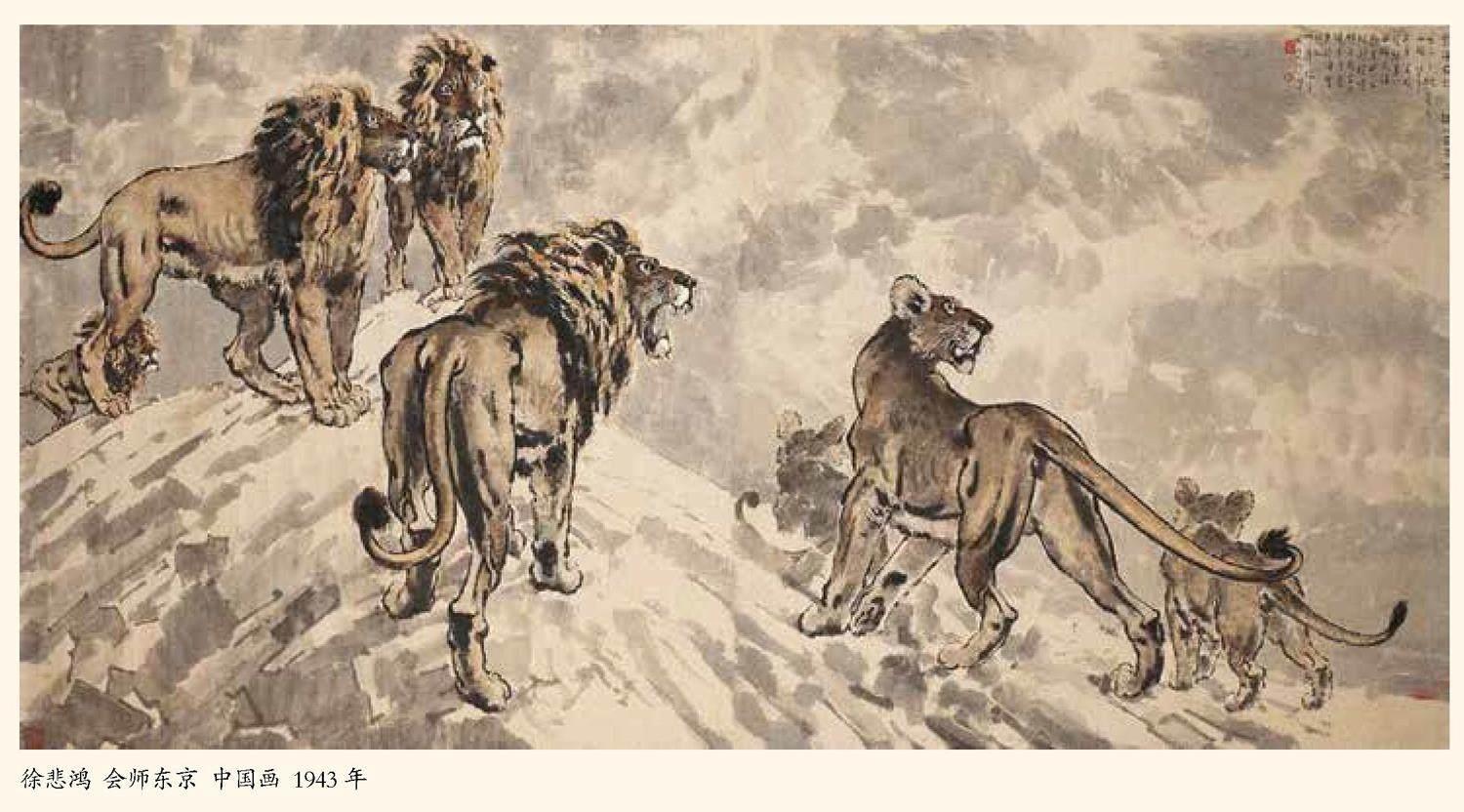

创作于1943年的《会师东京》是徐悲鸿鼓舞抗战的一幅力作。“狮”与“师”谐音,怒吼着的群狮代表了中国和世界反法西斯同盟。画中的狮子身姿威猛,双目似喷射着愤怒的火焰,它们浑身紧绷的肌肉、粗糙的鬃毛和身体厚重的质量感,都充溢着逼人的雄强之气。画面的灰暗色调表示着战云密布,紧张的氛围衬托了群狮的雄壮气势。群狮会聚于日本的富士山巅,一轮红日从地平线上升起,向世人宣告正义的力量不可战胜,抗战胜利的曙光已经到来。

徐悲鸿的动物绘画,具有托情比兴的思想内涵,动物也有拟人化的表现特征,这使得徐悲鸿的动物绘画有着引人入胜的艺术表现力。作于1953年的《奔马》,画面题字:“山河百战归民主,铲尽崎岖大道平。悲鸿。一九五三年。”从题款可以看出,中华人民共和国成立后,面对新旧社会翻天覆地的变化,徐悲鸿难掩心中的激动,挥毫创作了这幅四蹄腾空的奔马,用奔腾的骏马,象征祖国建设一日千里的崭新面貌,表达自己对民族崛起的兴奋之情。

除了在动物绘画上不同凡响的艺术表现,徐悲鸿在人物绘画上更是具有卓越的艺术成就。《徯我后》是一幅大型油画,画面以写实技法描绘了贫瘠的乡村、瘦弱的耕牛以及一群衣不蔽体的贫苦百姓。这幅作品是20世纪30年代中国广大民众生活的真实写照,这也是徐悲鸿“立至德、造大奇、为人类申诉”艺术思想的具体体现。

创作于1940年的国画《愚公移山》,也是具有强烈悲剧美的大幅作品。徐悲鸿创作这幅作品时,中国正处在抗日战争非常艰苦的时期,徐悲鸿用“愚公移山”的故事鼓舞国人艰苦奋斗,团结一心,以求取得抗战的最后胜利。作品通过对开山壮士人物群像的精彩刻画,向世人展示了中华民族不畏艰险、坚忍不拔的品格之美。徐悲鸿的这类大型主题性创作,带给观众悲剧美的审美感受,是一种关于崇高精神和进取精神的美感教育。

徐悲鸿为了推动中国文化艺术的进步,长期致力于建设国立美术馆以对民众普及美育。他认为美育光有学校教育不够,还要兴办美术馆。他多次倡议并亲自着手设立中国的国立美术馆。他说:“国家唯一奖励美术之道,乃设立美术馆。因其为民众集合之所,可以增进人民美感;舒畅其郁积,而陶冶其性灵。”为实现自己建立国立美术馆的理想,徐悲鸿不仅积累了自己创作的大批绘画作品,也收藏了中国历代的绘画珍品,以作为未来国立美术馆的藏品。

在抗战时,徐悲鸿于1939年携带1000余件自己的作品和收藏,先后到新加坡、吉隆坡、槟城、怡保等地举办画展,将卖画所得的大笔款项全部寄回国内,用于救助国内的难民和为国捐躯将士的遗孤。徐悲鸿的这些行为,不仅用实际行动支援了伟大的反法西斯战争,其所体现的仁爱情怀,也是一种对广大社会公眾的美德教育。

徐悲鸿的美术创作和人生实践,充分展现了他对美的探求、对美的创造、对美的践行和对美的传播的美育精神。1933年,徐悲鸿曾说:“吾认为艺术之目的与文学相同,必止于至美尽善。”他认为文学艺术工作者从事文艺创造的最终目的,就是为了人和社会的“至美尽善”。

“至美尽善”是徐悲鸿的艺术理想,也是他对人生之美和社会之美的不懈追求。悲鸿美育精神可以用“至美尽善”四个字来概括。悲鸿美育精神有如下几个特点:一、求真尚美。徐悲鸿对美孜孜以求,他的作品通过形象塑造使人得到艺术美感,并展现了比一般优美的艺术作品更深层次的美。二、以美储善。徐悲鸿的作品和他的艺术人生蕴含高尚的气节和风骨,有着心灵向善和襟怀坦荡的优秀品质。传承和弘扬悲鸿美育精神,有助于社会公众通过对徐悲鸿艺术作品的欣赏和艺术人生的领悟,加强自我人格的完善,做一个美的践行者。三、悦目怡情。徐悲鸿绘画作品的寓意和形式美感,使观者产生会心、愉悦、振奋的心理体验。徐悲鸿的美术观念和美育思想,也对今天的人们具有深刻的启示,使人们能够认识真正的美,增强在生活中创造美的能力。■

(作者系徐悲鸿纪念馆副研究馆员)