美术考古视域下塔里木盆地南缘早期佛教艺术考析

2024-05-10张健波

张健波

摘 要:“3S系统”把过去曾经存在过的地理、地貌等环境信息叠加进数据库中,传达出自然和人文现象的相互关系,由此可以验证艺术遗址、遗迹的环境演变。在此基础上,结合汉代通西域的交通路线以及自然环境、气候变化等指标进行判断,鼎盛时期的“河间派”美术影响到了塔里木盆地。在巴克特里亚形成的回字形佛寺经过犍陀罗影响到了热瓦克佛寺,又形成为新的样式。上溯至希腊母题、草原动物风格和佛教艺术的要素组合形成的河间派艺术是一种复杂、合成的艺术类型,它对尼雅N3号遗址出土的装饰木雕有重要的借鉴作用。丝绸之路的开通极大促进了西域地区的发展,两汉时期中央政府均对西域地区进行了有效管理,出土的织锦、铜镜、漆器等,一如汉制。随着佛教传入塔里木盆地,当地建筑木雕、壁画、雕塑及墓葬形式均出现了新变化。塔里木盆地干燥的大陆性气候使得这些材料得以长期保存,美术考古的众多指标在塔里木盆地南缘得到了越来越多的验证,这也是我们从更宏大的视野中寻求丝绸之路古代造型艺术的目的和要点。

关键词:塔里木盆地南缘;佛教艺术;河间派;美术考古

中图分类号:J0 文献标识码:A 文章编号:1002-2236(2024)02-0046-09

一、问题的提出

近一世纪以来,文献资料与地下考古实物相互释证的“二重证据法”蔚为主流,是考古研究的重要方式,借助传世文献与考古材料,研究者可以梳理史料的脉络,复原事物的“原境”。当前3S系统是美术考古领域发展迅速,并被广泛应用的一种方法。这种方法就在于通过遥感技术(简称RS)、地理信息系统(简称GIS)、全球定位系统(简称GPS)结合地面勘查、考古发掘和文献检索,提供一个广阔区域在某个特定时间段内的动态视图,帮助人们追踪影响人类历史发展演变的人为的和自然的因素。[1]近年来随着对塔里木盆地南缘古代艺术样式研究的深入,自然地理环境、气候变化、交通路线、水文植被等因素也进入人们的研究视野,为研究结论提供了重要的佐证。

在此之前,中外学者对塔里木盆地南缘的工作重点在于考古资料的发掘,以及在此基础上结合文献的研究。英国学者斯坦因认为“古代和田艺术模式”从于阗木雕造像中清晰呈现出来,于阗木雕的装饰主题与犍陀罗浮雕最为相似,它借鉴了古典艺术形式,佛教艺术又赋予新的内容,从而形成为一种新的艺术模式。[2](P356-357)这种艺术模式鲜明的特点就在于多元化的造型元素,其形成的内在原因则得益于上古时期丝绸之路的开通。近年来国内学者对希腊化时代和犍陀罗文明有进一步的阐释,在亚历山大进入中亚之后,中亚的希腊-巴克特里亚时代持续了数百年时间。“巴克特里亚”是古希腊人称呼今天兴都库什山以北阿富汗东北部的概念,中国史籍中谓之“大夏”,西方史学家和阿拉伯人称之为“吐火罗斯坦”。[3](P37)另有学者探讨了中亚希腊化时期东西方诸文明的互动情况,杨巨平在《阿伊·哈努姆遗址与“希腊化”时期东西方诸文明的互动》一文中结合阿伊·哈努姆遗址的“希腊化”面貌,认为巴克特里亚的雕塑家恪守希腊的造型传统并有创新,他们用木棒制成塑像的骨架,在上面涂上灰泥进行塑造。这种泥塑样式影响深远,先后影响到了犍陀罗艺术和西亚的波斯艺术,[4]作为佛教人物造型艺术的一个重要分支,这种样式经由塔里木盆地传入我国内地。巴克特里亚遗址的建筑风格融入大量的东方因素,一些神像的残迹也显示出希腊与东方题材相结合的特征,作为希腊艺术和文化思想的中转站和推动者,巴克特里亚的希腊王国功不可没。事实上,中亚两河地区的那些兼具希腊与当地文化因素的雕塑作品实际上就是犍陀罗艺术的先驱,并一直沿循丝绸之路进行传播,这都是在特定历史条件下的产物。

二、汉代通西域的交通路線

西汉时期,汉朝通往西域的交通路线主要有两条,《汉书·西域传》记载:“自玉门、阳关出西域有两道。从鄯善傍南山北,波河西行至莎车,为南道;南道西逾葱岭则出大月氏、安息。自车师前王廷随北山,波河西行至疏勒,为北道;北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉(耆)。”[5](P961)结合当代地理学内容,我们可以对北、南两道作出详细的阐释。北道出玉门关(今甘肃敦煌西北),沿天山南麓,经车师前国(今新疆吐鲁番西北)、焉耆、龟兹(今新疆库车)、姑墨(今新疆温宿)、疏勒(今新疆喀什),翻越葱岭,到达大月氏或大宛。从大宛再向前进,西北行可至康居、奄蔡。由大月氏向南则进入身毒(印度),向西则达安息。

南道出阳关(今敦煌西南),经罗布泊南缘,直趋鄯善(即楼兰,其地初在罗布泊西北,后迁其南,大致在今新疆若羌境),沿昆仑山北麓,经且末(今新疆且末西南)、精绝(今新疆民丰之北尼雅遗址)、扞弥、于阗至皮山(今新疆皮山)。然后分为三支,一支向西南越过昆仑山、喀喇昆仑山至克什米尔;另一支向西行经莎车(今新疆莎车),逾葱岭,到达大月氏;还有一支由皮山西行经莎车至疏勒,与北道汇合。到东汉时又增加了一条路线,即在北道之北的北新道。由阳关向西北走伊吾卢(今新疆哈密),经车师前国高昌壁(今吐鲁番东约二十余公里),逾天山,过车师后国(今新疆吉木萨尔),然后沿天山北麓往西直达乌孙。[6](P6-7)

丝绸之路的开通可以从自然地理和历史事件的双重视野中展开。通过对中亚地区过去2000年气候变化的数据研究表明,丝绸之路中段公元前2世纪—1世纪、7世纪—8世纪中期为湿润期。[7]丝绸之路上的廊道,气候变率时空差异大,作为典型的大陆性气候,远离海洋,潮湿气团难以到达,大部分地区干旱少雨且气温温差较大。[8]塔里木盆地是亚洲季风-干旱系统的重要组成部分,其气候环境的形成与演化一直为学术界所关注。历史地看,在气候湿润期(对应春秋至秦汉、唐宋时期),“丝绸之路”就会勃兴,反之则会衰落。[9]在美术考古视野中,气候变化不仅是时空变换的重要因素,也是人地关系的现实指标,它关系着城堡关隘的兴衰存废乃至艺术风格的演变。

中国和西方的商业交通,秦汉以前就已存在。中国销往西方的商品主要是丝绸,蚕丝的使用是一项独特的发明。印度古老法典《摩诃婆罗多》已有关于中土丝绸的记录,汉初“秦”的称呼通过游牧民族传至西方被称为“Sin”或“Thin”,继而转译为“Sinae、Thinae”,这与“China”是同声转译。古希腊地理学家托勒密(Ptolemy,70—130)在《地理志》中记载“秦奈”(Thinae)和“赛里斯”(Seres)繁华富庶,盛产丝绸。[10](P78-79)20世纪初在敦煌古长城烽燧中曾发现两件东汉初年的丝织物,其中一件末端题记为:“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重二十五两,值钱六百一十八。”[11](P4)另一件是西汉末年的丝织品,已被剪断,边缘尚完整,宽约30厘米,末端有婆罗谜文的度量名称。这两件丝织品均沿循丝绸之路输往西方,也有可能是西域贾胡经手的物产。

及至东汉,丝路贸易日渐发达,“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”[12](P2357),在海上丝绸之路则是“云帆高张,昼夜星驰”。始于安帝永宁、桓帝延熹(120—166)间,由日南(越南)通天竺(印度)、大秦(罗马)的路线可见于《后汉书》“西南夷传”的记载。三国时期,孙吴曾派中郎康泰、朱应出使扶南(柬埔寨),《梁书·诸夷传》记载他们经历百余国,康泰著有“外国传”(亦称“吴时外国传”或“康氏外国传”),朱应著有“扶南传”(亦称“扶南土俗志”或“扶南异物志”),二书虽已不传,但仍时见征引。法显和汉晋间往来中亚和中原的求法僧,就这样怀揣普世救人的理想,北越流沙南渡重洋,完成上古时期的壮举。法显的行程路线就是从长安出发,经行丝绸之路至中亚,又向南折向印度,穿越南亚次大陆全境,由斯里兰卡经南海归国。从晋安帝隆安三年(399)三月始自长安,于义熙九年(413)七月抵达建康道场寺,法显与宝云等译出“大般泥洹经”等经律。

依据《高僧传》《出三藏记集》《大唐内典录》《开元释教录》等史料所收入汉晋间前来中土的传法僧,就有25人之多。这些东来的佛教使者或弘法或译经,往往终身写译,劳不告倦,为使经法广布中华用尽毕生之力。“是时晋武之世,寺庙图像虽崇京邑,而方等深经蕴在葱外。护乃慨然发愤,志弘大道,遂随师(竺高座)至西域,游历诸国,外国异言三十六种,书亦如之,护皆遍学,贯综诂训,音义字体,无不备识。遂大赍梵经,还归中夏,自敦煌至长安,沿路传译,写为晋文。”[13](P181-182)考之史籍,来华高僧的名字与籍贯有:

摄摩腾(中天竺人)

康僧会(其先康居人,世居天竺)

竺法兰(中天竺人)

维祗难(天竺人)

僧伽提婆(罽宾人)

昙摩耶舍(罽宾人)

佛大跋陀(北天竺人)

僧伽跋澄(罽宾人)

求那跋摩(罽宾人)

昙摩密多(罽宾人)

弗若多罗(罽宾人)

佛陀耶舍(罽宾人)

昙无谶(中天竺人)

佛陀跋陀罗(中天竺人)

佛陀什(罽宾人)

僧伽跋摩(天竺人)

竺高座(天竺人)

求那跋陀罗(中天竺人)

耆域(天竺人)

竺佛調(天竺人)

求那昆地(中天竺人)

卑摩罗叉(罽宾人)

昙摩蜱(天竺人)

阿那摩低(康居人,世居天竺)

僧伽罗叉(迦湿弥罗人)

西行求法的僧人自3世纪朱士行至10世纪的继业,计107人;自印度中亚等地到中原地区译经弘法的僧人,自2世纪安世高至14世纪末,有200多人。《洛阳伽蓝记》“龙华寺条”记载:“自葱岭以西至于大秦,百国千城,莫不款附,商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区矣。乐中国土风,因而宅者不可胜数。”[14](P184)法显西行与《洛阳伽蓝记》的记载都说明,至魏晋时期丝绸之路进入一个繁荣期,佛教在东西方文化交流中起到了关键性作用。法显自长安出发沿循丝绸之路至中亚南亚又从海上丝路回国,印证了当时丝路交通已经衔接完善浑然一体,形成为完整的海陆交通系统。这标志着人们对于丝绸之路地理范畴的认识,达到了新的阶段。

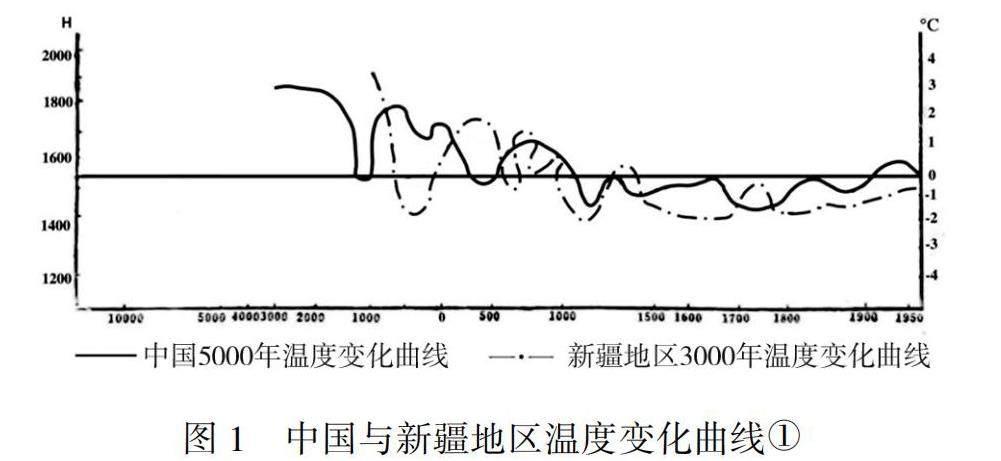

古代自然环境和气候条件是丝绸之路人地关系研究的重要指标,也是判断艺术史分期,分析风格成因的重要背景因素。我国面积广大幅员辽阔,东西两端气候不尽相同,塔里木盆地地处亚欧大陆腹地,地理环境特殊,经历了一系列冷暖、干湿变化后,形成了由荒漠草原演变为荒漠的干燥环境。西汉时期大气高压中心位置在西伯利亚一带,并向西向南转移,这一时期塔里木盆地的总体气候偏冷,形成为冷湿、多雨雪的气候环境。我们从历史事件中可以印证该时期的气候状况。史载天汉二年(前99)秋,贰师将军李广利率三万骑击匈奴于天山,李陵率五千人出居延,在东天山被匈奴包围,人矢具尽,军士所持桶中有一半冰。[15](P547-549)秋后时节海拔1800米的古战场天山山区(今新疆巴里坤一带)已经结冰,印证当时气候的寒冷。在李陵投降匈奴后十年,征和三年(前89)贰师死去,此时适逢草原丝路“连雨雪数月,畜产死,人民疫病,谷稼不熟”[16](P933)。结合当时的冷暖数据,证明这十年中塔里木盆地的气候是寒冷的,整体自然环境是冷湿的配置状况。

塔里木盆地环境演变的大背景有别于东部季风区。除全新世大暖期中两者同步外,其演变模式是暖与干、冷与湿的配置,而不是暖湿、冷干。[17]塔里木盆地与我国东部季风区存在着冷暖同步、干湿相异的特征,并以相对冷湿——相对暖干的演变模式与东部季风区相对冷干——相对暖湿的特征相区别。[18]换言之,塔里木盆地的寒冷期相对湿润,温暖期相对干燥,这是其气候演变的特殊模式。

【该图由新疆艺术学院美术学院2021级研究生徐靖茹重绘,笔者结合史料、相关图形重新校勘、订正。原图参见:李江风.新疆三千年的气候变化[G]//新疆大学,新疆地质矿产局,新疆科学分院等编.干旱区新疆第四纪研究论文集.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1985,P1。】

近年来,美术考古领域中的GIS地理信息系统把过去曾经存在过的地理、地貌等环境信息叠加进数据库管理系统中,这些信息传达出自然和人文现象的定位以及相互之间的空间关系,由此也会得到直观的图文特征。应用这些图文指标与实地元素验证众多艺术遗址、遗迹的环境演变,取得了理想效果。

三、河间派美术源流

两汉至魏晋时期的亚欧大陆(Eumsia)在文化板块上分为两个狭长地带。北方从黑海地区到鄂尔多斯的草原地带(Eurasian Steppes)发展为草原艺术,主要特征是装饰性的动物艺术;南方的艺术样式则是佛教文化影响下的绘画和雕塑。[19](P21-22)早期佛教艺术从秣菟罗、犍陀罗绵延至敦煌,在围绕塔里木盆地的两条绿洲链上融合希腊、伊朗和印度艺术而形成。对于中亚佛教艺术的成因,法国学者勒内·格鲁塞(Rene Grousset)曾论述,塔里木盆地上古末期和中世纪初的艺术起源于贵霜,当时这一地区是源于印度的佛教、希腊文化与波斯文明的交汇之地,佛教造型艺术的混合样式,就这样被使者们沿循丝绸之路播种在塔里木盆地的绿洲上。[20](P22)这一交汇之地即是中亚的河中地区(Transoxiania),也被称作两河地区,该地区由阿姆河和锡尔河冲积形成,其中间地带是中亚传统文化的发祥地,其范围大致包括现今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦的南部和哈萨克斯坦西南部。

两河地区的美术流派也被称为“河间派”,巴克特里亚(Bactria)和犍陀罗(Gandhara)美术样式也包含在内。巴克特里亚位于阿姆河上游,兴都库什山(Hindu Kush Mountains)北麓,包括阿富汗北部、塔吉克斯坦中、南、東部和乌兹别克斯坦一部分,曾是阿契美尼德王朝东部行省,深受古波斯文化的影响。[21]公元前4世纪,亚历山大远征带来了希腊古典艺术,历经多个历史时期,希腊与波斯文化已深深植入其文化传统中。巴克特里亚也被称为“千城之国”,自公元前4世纪至1世纪的“中亚希腊化”时期,大批希腊人来此建造城市,据文献记载,当时以“亚历山大”命名的城市就有70多座,最东边的亚历山大城修建于阿富汗昆都士(Kondoz)东北的阿伊-哈努姆(Ai-khanum)。巴托尔德(B.B.Bartold)认为,尽管巴克特里亚已经久远,不能确切指出它的疆界,但古典地理学家们的著作表明,在一段时期内,阿姆河以北几乎全部文明地区都曾包括在它的版图以内,它之所以如此重要,在于它的方位适中,它位于波斯东部文明世界的中央,到东、西、南、北边境距离相等。[22](P91)环绕此地有四条河流,分别是阿赫舒河、贝尔班河、帕尔加尔河与安迪贾拉格河。时至今日,这些河流冲积形成的狭长谷地,仍然是最肥沃的土地。

巴克特里亚在中国史籍中谓之“大夏”,公元前3世纪,佛教中心从恒河流域转移到这里。《汉书》记载,原本“游牧于祁连、敦煌间”的大月氏人因受匈奴胁迫离开故地,经过迁徙,“过大宛,西击大夏而臣之,遂都妫水北,为王庭”[23](P967)。妫水即阿姆河(Amu Darya),西方典籍称为“Oxus”,汉代典籍谓之妫水,隋唐时期典籍音译为“乌浒水”。臣服大夏的大月氏人后来建立贵霜王朝。公元前138年,受汉武帝派遣,汉朝使者张骞出使大月氏,抵达时大月氏“地肥饶,少寇,志安乐,殊无报胡之心”[24](P608),已不想重返故地与汉朝夹击匈奴。张骞的凿空之旅在丝绸之路历史上具有重要意义。

河中地区近年来出土了众多大夏时期的文献,其类型有希腊化字母、大夏化的阿拉美字母,年代约为1—3世纪。[25](P70)遗憾的是,阿姆河右岸的这些铭文大都已经残损,并且多数是铭刻和陶器铭文,很多铭刻是随喜者的题记。这些铭文多数发现于贵霜时代的佛寺,达尔弗津-特佩(Dalverzin-Tepe)佛寺出土的铭文则以梵语和佉卢文为主,梵语是一种印度雅语,佉卢文则是贵霜的官方文字。

从近年发掘的考古资料来看,中亚古代城市由于地理位置的不同,受到过波斯、希腊和印度不同程度的影响,但在营造方面也有共同之处:

1.这些城邦聚落通常依傍一条大水,或者某一河流的主干地段;

2.从城市布局、结构和规则来看,城市居民数量已经增加,并且使得原有的旧城面积扩大,城市建筑的密度也大大加强;

3.同心圆式城市样式建立起来,城堡、内城、外城及郊区形成了基本的城市格局,城市功能得以拓展,祭祀场所和佛教寺院有了固定的场所;

4.城市规模的扩展使其成为商品交换集散地,在定居乡村和游牧草原的社会体系中起着重要作用,作为地区中心的功能进一步凸显。

这一时期手工业增加起来,制陶、纺织、金属与珠宝加工等方面获得了长足发展,青铜器、烛台、镜子、手镯、耳环、戒指等的制作十分精美。[26]手工业是社会经济发展水平的重要指标,是农业基础之上的社会活动,农业与定居人口也迅速发展,共同构成了城市存在的物质基础。

希腊化时期,中亚的农业发展并非处于同一水平。河中地区绿洲农业发达,生产的谷物、大麦、小麦、瓜果运往北方。北方草原地区游牧族群则用牲畜、毛皮、肉、乳品进行交换。从20世纪20年代开始,巴克特里亚陆续出土了大量贵霜时期的遗物,有来自中原地区的漆器,印度、罗马等地的象牙雕刻、青铜、石膏雕像和金质首饰,腓尼基的玻璃器皿。[27](P1326)从印度河下游向北穿越陆上通道就可以抵达巴克特里亚,来自中原地区的商品在这里汇集并转运南亚次大陆。来自西方的贸易也是经过塔克西拉(Taxila)、白沙瓦(Peshawar)等城市,再沿喀布尔河流域进入巴克特里亚,并与印度的一些道路分支联通起来,形成密集的路网。[28](P192-193)公元前127年前后,张骞在此地发现来自四川的竹制品和纺织品,是经印度运抵河中地区的。

对中亚古典时期艺术的探源,很大程度上在于对两河地区早期佛教遗址、遗迹的考察。近年来对这一地区的考古调查有重大发现,法国考察队发掘的是苏尔赫-科塔尔(Svrkh-Kotal)的贵霜神殿遗迹,即阿姆河附近的巴克特里亚都城遗址;意大利加思利考察队挖掘了塞克达(Saxdar)佛寺遗址和位于哈达(Hadda)的斯塔夫(Shntnv)佛寺院址;[29](P70-71)日本京都大学调查队考察了白沙瓦地区的洞窟寺遗址;德国民族与民俗文化考察团发掘了吉勒兰巴托地区的非勒-汗那、哈依-巴库等洞窟寺遗址;英国爱丁堡民俗学博物馆与牛津大学联合调查队考察了昆都士(Kondoz)的底夫尔曼、查加那奇等遗址。[30]这些遗址包含了众多的佛教遗物,出土的石雕、壁画、石膏像、赤陶、泥塑以及“回字形”佛寺建筑,是早期佛教艺术的重要实物资料,填补了佛教艺术发展过程中的缺环部分。

回廊是回字形佛寺特有的建筑形式,陈晓露梳理了“回字形”佛寺的发展源流,认为回廊起源于火祅教的围廊形式——礼拜道,这是由于人们向右绕行进行礼拜的功能决定的。[31]贵霜时期由于宽容的宗教政策和境内多元文化的相互交融,不同宗教得到了充分交流并相互影响,甚至出现了共用神祇的现象。[32](P69-100)大约公元前2世纪初,佛教就已经传入大夏地区,随着火祅教与佛教的密切接触,祅祠与佛寺相互借鉴也就不可避免,从回廊的使用就可以显示出来。《大唐西域记》曾记载阿姆河中游地区的佛教情况:“呾密国东西六百余里,南北四百余里。国大都城周二十余里,东西长,南北狭。伽蓝十余所,僧徒千余人。诸窣堵波(即旧所谓浮图也,又曰鍮婆,又曰私鍮簸,又曰薮斗波,皆讹也)及佛尊像,多神异,有灵鉴。东至赤鄂衍那国。”[33](P32)贵霜时期的该城已趋繁荣,城市规模与佛寺僧人数量都居于突出的地位,佛法兴隆,所建多所回字形佛寺舍弃了火祅教神庙的门廊、平台等建筑元素,而保留了回廊这一结构,与佛教中特有的“向右绕行”的礼拜方式相结合,从而形成了“回字形佛寺”的形制。[34]随着大月氏人将巴克特里亚、犍陀罗统一在贵霜王朝的领域之内,回字形佛寺传到犍陀罗后又形成了新的样式。

犍陀罗对于佛寺发展的贡献即在于发展出了带有围墙的方形平面佛塔。佛塔方形底座,圆柱形塔身,覆钵,平头,伞盖,逐渐形成了以露塔为中心,四周围绕小佛塔、小佛堂的“回字形塔院”式布局形式。[35]这种布局形式和位于和田洛浦县的热瓦克(Rawak)佛寺非常相似。热瓦克佛寺以佛塔为中心向外使用双重围墙形成回廊,佛塔建于一个四级方形底座上,四级底座总高0.9米,第一层塔基23平方米,高2.3米;第二层塔基13.7平方米,高2.7米,其上面为圆形塔身,高0.9米,顶部缩进,用作另一形成佛塔穹隆顶的圆形塔身的底座。现存的回字形佛寺中,热瓦克佛寺与塔克西拉的巴玛拉(Bhamala)佛寺最为接近,巴玛拉佛塔坐落在一圈小佛塔和塑像佛堂中间,基座方形、四面都修出台阶,塔身中央供奉有钱币。

【图片出自:[英]奥雷尔·斯坦因.古代和田——中国新疆考古发掘的详细报告(第二卷)[M].巫新华,肖小勇等译.济南:山东人民出版社,2009,图版 XL,XXXIX。】

作为和田地区现存最壮观的建筑废墟,热瓦克佛寺围墙的内、外两面都装饰着一排排巨大的灰泥塑像,这与犍陀罗佛寺的礼拜堂很相似。[36](P527)热瓦克佛寺出土最多的实物是五铢钱,人们在寺院南角小佛塔塔基的四周发现了大量五铢钱,在南侧、东侧、西侧、北侧分别发现的五铢钱计有12枚、14枚、20枚、12枚。这些保存完整的钱币显然是作为许愿的供物放置在佛塔之上。按照民俗學的解释,通常只有流通的钱币才被用作许愿物。这印证了中央政府对西域地区的有效管辖,而人们自觉恪守国家的律令,并在积功德、求福佑的过程中形成普遍遵守的信仰。

四、古代和田艺术样式

丝绸之路的开通极大促进了西域地区的发展。西汉神爵二年(前60),中央政府在西域设立都护府是统一西域的标志,天山南北众多城邦绿洲均在其管辖范围内。东汉永元三年(91),班超为西域都护,延光二年(123),班勇任西域长史,先驻屯柳中,后将长史府迁至于阗。“是时,汉之号令正式颁于西域,中原完整的政治体制,先进的农耕灌溉技术以及高度发展的文化传入西域,塔里木绿洲诸城邦的政治、经济和文化发生了重大变化。”[37](P91)《汉书》记载太初三年(前102),李广利发兵大宛,当时“宛城中无井,汲城外流水”[38](P611),稍后,“贰师闻宛城中新得汉人知穿井……罢而引归”[39](P612)。这说明武帝时中亚地区尚没有凿井技术,是中原地区凿井技术的传入,才使得当地社会水平获得提升。

文化的传播总是双向进行的。塔里木盆地在汉末一度出现统治的真空,这一时期贵霜势力有可能越过葱岭进入于阗、疏勒等地。[40](P189-190)欧洲史籍记载,巴克特里亚王国极盛时期遏制了帕提亚王国的东进,在稳定西部边境的同时也向东扩张,巴克特里亚的东面就是塔里木盆地,向这一地区扩张发展是无可怀疑的事实。[41](P104)《大慈恩寺三藏法师传》卷二“迦毕试国”条曾记载一位来自中国的王子作为质子留居贵霜的事件,[42]黄文弼、冯承钧等人认为该质子来自塔里木盆地。[43](P239)鼎盛时期的“河间派”美术,也影响到了塔里木盆地。1983年,在伊犁新源县巩乃斯河南岸出土戴有顶部向前弯曲的希腊式头盔的半蹲青铜武士雕像,和田洛浦山普拉汉墓出土的马人与毛织物武士像描画的可能是希腊战士。在楼兰地区出土的东汉时期的彩色缂毛残片上,描绘着希腊罗马式赫尔墨斯(Hermes)头像,赫尔墨斯在古希腊神话中掌管贸易、旅行、竞技等,是众神的信使,为神祗们传递信息。[44](P41)河间派艺术是复杂、合成和进化的艺术,它将过去的要素——希腊母题、草原动物风格、佛教艺术等,组合并嫁接至当地的巴克特里亚传统,并因艺匠的创造性而得以演变。[45](P280)作为希腊古典艺术、佛教文化的中转站和推动者,河间派艺术重镇之一的巴克特里亚功不可没,遗址中那些兼具希腊与当地因素的壁画与雕塑作品实际上就是犍陀罗艺术的先驱。

20世纪90年代,考古工作者对尼雅遗址作了进一步发掘,尼雅N3号遗址出土的装饰木雕,其椅子腿榫接着四块大镶板,镶板用榫、卯的木柳钉固定在椅腿中。它的装饰主题与犍陀罗浮雕极为相似,与紫色大铁线莲(Clematis)相似的四瓣花是这类雕刻中常出现的图案,这也是两河地区雕塑中的知名图案。[46](P354)两河地区的四瓣花图案要么完整地封闭在方框形的装饰带中,要么就像这把椅子上的截取一半放在三角形框内,半朵花的锯齿形布局也可以在犍陀罗找到相应的例子。八瓣莲花艺术图式连同镶板中央装饰的果实和叶子,与科林斯式柱头上的装饰成分如出一辙。这种木椅“和贵霜钱币上表现的国王宝座颇为相像,在印度秣菟罗的贵霜石雕上也可见到类似的椅子。不过和尼雅雕花椅形制最接近的,还是阿姆河北岸2—3世纪哈尔恰扬(Khalchayan)遗址所出土陶质浮雕上的狮形扶手椅”[47](P116)。从时间上判断,哈尔恰扬出土的文物属于大夏-巴克特里亚时期的艺术品,年代略早于尼雅雕花椅,凡此表明两河地区的“希腊化艺术”是塔里木盆地南缘早期造型艺术的重要借鉴对象。

【图片出自:新疆维吾尔自治区博物馆编.丝绸之路文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2007,P279。】

典籍记载与实物能够还原当时的社会状况,相关史学、民俗学资料也可以通过其所处的自然与社会环境加以探究,并加以推论类比,寻找旁证或补证。于阗木雕的发端可追溯至远古时期先民们用石刀、骨刀在木头上的记事刻纹,而随着佛教的传入,寺院庙宇、栏楯以及木雕菩萨的出现,于阗木雕艺术发展到了新的高峰。上古时期厚葬的习俗也是于阗木雕繁荣的另一现实因素,于阗木雕在装饰范围、表现形式及雕刻技艺等方面都有了很大发展,镂雕、斜刀平雕等技法已广泛应用。尼雅遗址出土的木雕多为建筑装饰构件,多用于梁柱、栏杆、门楣等,雕刻技法有圆雕、浮雕、透雕,雕刻题材有人物、动物、静物与几何形等,既有写实也有夸张的表现手法。[48]尼雅墓葬中出土的“半人半马”形木雕塑造的人物头像刚柔相济,肌肉结构与面貌表情得体,木雕天人像、木雕人像、动物俑、木碗、木梳等造型生动传神并富有生活气息,说明塔里木盆地南缘的木雕扩展了表现内容,宗教题材中渗透进了现实气息,艺术造型上进一步趋向真实感。

随着东汉中央政府对西域地区的有效管理,“立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路”[49](P2357)。从出土遗物来看,两汉时期的塔里木盆地与中原地区保持着密切的文化交流。1959年,尼雅遗址出土的一座东汉时期的贵族夫妇合葬墓中,男性所着织锦有“万事如意”“延年益寿大宜子孙”等汉文字样,女性所着锦袄则绣有龙凤图案。[50]1995年,中日共同学术考察队在尼雅遗址发现了一批锦、绢等服饰制品,其中“五星出东方利中国”锦织品被认为是“引弓者护臂之物”[51],其他锦帽、锦袋、铜镜、漆器等,一如汉制。[52]随着佛教传入塔里木盆地,当地建筑木雕、生活器具、壁画、雕塑及墓葬形式均出现了新变化。

结语

得益于丝绸之路的开通,塔里木盆地的东西方交往达到了前所未有的程度,从中原地区输入该地的艺术品种类有丝绸、漆器、铜镜、书法等,从西方输入的艺术品则有地毯、壁挂与罽毛织物,其艺术风格以自然主义的写实性和幾何装饰为主。[53](P287)塔里木盆地典型的大陆性干旱气候使得建筑材料、壁画、纤维织物、木雕、纸张等有机类文物得以长期保存。

结合丝路古道上的考古发掘资料,对古城的兴废和艺术遗址进行研究、考证和分析,断定艺术文脉的源流,是目前行之有效的方法。这种方法将交通路线与古河流、湖泊的水文变化以及旅行者、探险家的记叙结合起来探讨,以证实当时艺术类型与自然环境、人文环境之间的关系,这些方面都与当时的气候变化有重要的关系。从当时的自然条件来看,两汉时期的420年中冷年240年,暖年180年,冷年占历史时期的57%。若从公元元年为分界线,公元前冷年140年,暖年55年,冷年比例为72%;公元后的220年内,冷年100年,暖年125年,冷年占该时期的44%。塔里木盆地的环境演变有两点值得注意,一是青藏高原在第四纪更新世已大面积抬升到3000米,更新世末期隆起至4000米,这使得输送高度在3500米的印度洋湿润西南季风不能进入新疆,同时东南季风也难以到达,塔里木盆地出现了第四纪沙漠。二是更新世晚期以来新疆地区气候演变的模式是暖与干、冷与湿的配置,而不是暖湿、冷干的模式。这是塔里木盆地环境演变的大背景,也是我们在分析丝绸之路上的人文问题时必须考虑在内的问题。

美术考古的众多问题线索在塔里木盆地南缘得到了越来越多的验证。因此,要研究该地区与中原地区及河间派美术的互动关系时,我们必须要提高立足点,从更宏大的视野中寻求丝绸之路古代造型艺术的特点。

参考文献:

[1]吴欣.阿契美尼德波斯帝国统治下的中亚地区[N].光明日报,2022-12-10(12).

[2][36][46][英]奥雷尔·斯坦因.古代和田——中国新疆考古发掘的详细报告(第二卷)[M].巫新华,肖小勇等译.济南:山东人民出版社,2009.

[3]孙英刚,何平.图说犍陀罗文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

[4]杨巨平.阿伊·哈努姆遗址与“希腊化”时期东西方诸文明的互动[J].西域研究,2007,(1).

[5][15][16][23][24][38][39][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,2007.

[6]钮仲勋.我国古代对中亚的地理考察和認识[M].北京:测绘出版社,1990.

[7]于听雷,张学珍,郑景云.中亚地区过去2000年气候变化研究的数据挖掘[J].第四纪研究,2021,41(2).

[8]宋友桂,宗秀兰,李越.中亚黄土沉积与西风区末次冰期快速气候变化[J].第四纪研究,2019,39(3).

[9]陈发虎,董广辉,陈建徽.亚洲中部干旱区气候变化与丝路文明变迁研究:进展与问题[J].地球科学进展,2019, 34(6);

李康康,秦小光,张磊.罗布泊(楼兰)地区1260—1450A.D.期间的绿洲环境和人类活动[J].第四纪研究,2018,38(3).

[10][法]保罗·佩迪什.古代希腊人的地理学——古希腊地理学史[M].蔡宗夏译.北京:商务印书馆,1983.

[11]贺昌群.古代西域交通与法显印度巡礼[M].武汉:湖北人民出版社,1953.

[12][南朝宋]范晔.后汉书(全四册)[M].北京:中华书局,2012.

[13][南朝梁]释慧皎.高僧传[M].汤用彤校注.北京:中华书局,1992.

[14][魏]杨衒之.洛阳伽蓝记[M].周祖谟校释.北京:中华书局,1963.

[17]熊黑钢等.塔里木盆地南缘自然与人文历史变迁的耦合关系[J].地理学报,2000,(2).

[18]王立国.塔里木盆地南缘4.0ka以来气候与环境演变研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2003.

[19][20][法]勒内·格鲁塞.草原帝国[M].李德谋,曾令先译.南京:江苏人民出版社,2011.

[21]陈晓露.西域回字形佛寺源流考[J].考古,2010,(11).

[22][俄]巴托尔德.蒙古入侵时期的图尔克斯坦[M].张锡彤,张广达译.上海:上海古籍出版社,2011.

[25]中国社会科学院考古研究所.考古学参考资料(3—4)[Z].北京:文物出版社,1980.

[26]王宏谋.从流离到安居——略论贵霜帝国时期的社会经济[J].天中学刊,2012,(2).

[27]中国大百科全书编委会.中国大百科全书·考古学卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1986.

[28]沈福伟.中西文化交流史[M].上海:上海人民出版社,1985.

[29][意]卡列宁,菲利真齐,奥里威利.犍陀罗艺术探源[M]. 魏正中,王倩译.上海:上海古籍出版社,2015.

[30][日]通口隆康.西域美术中的阿姆河流派[J].丛彦译.新疆文物,1989,(4).

[31]陈晓露.西域回字形佛寺源流考[J].考古,2010,(11).

[32]J.M. Rosenfield. The Dynastic Arts of the Kushans[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

[33][唐]玄奘,辩机.大唐西域记[M].董志翘译.北京:中华书局,2014.

[34][35]陈晓露.西域回字形佛寺源流考[J].考古,2010,(11).

[37]余太山主编.西域文化史[M].北京:中国友谊出版公司,1995.

[40]林梅村.汉唐西域与中国文明[M].北京:文物出版社,1998.

[41]杨巨平.阿伊·哈努姆遗址与“希腊化”时期东西方诸文明的互动[J].西域研究,2007,(1).

[42]夏鼐.中巴友谊历史[J].考古,1965,(7).

[43]黄盛璋.试论所谓“吐火罗语”及其有关的历史地理和民族问题[G]//《西域史论丛》编辑组.西域史论丛第4辑.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1985.

[44]孙英刚,何平.图说犍陀罗文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

[45][匈牙利]雅诺什·哈尔马塔主编.中亚文明史(第二卷)·定居文明与游牧文明的发展:公元前700年至公元250年[M].徐文堪,芮传明译.北京:中国对外翻译出版公司,2002.

[47]林梅村.寻找楼兰王国[M].北京:北京大学出版社,2009.

[48]史树青.谈新疆民丰尼雅遗址[J].文物,1962,(7—8).

[49][南朝宋]范晔.后汉书(全四册)[M].北京:中华书局,2012.

[50]新疆博物馆.尼雅遗址的重要发现[J].新疆社会科学,1988,(4).

[51]于志勇.新疆尼雅遗址95MNIM8概括及初步研究[J].西域研究,1997,(1).

[52]王炳华.楎椸考——兼论汉代礼制在西域[J].西域研究,1999,(3).

[53]中日日中共同尼雅遗迹学术考察队.中日日中共同尼雅遗迹学术调查报告书(第二卷)[G].乌鲁木齐/京都:中日日中共同尼雅遗迹学术考察队,1999.

(责任编辑:刘德卿)