乡村幼儿园教师地方感的构成要素及生成路径

2024-05-08闵慧祖刘静宜

[摘 要] 地方感是人们对特定地方的感知,地方感的培育是乡村幼儿园教师“留得住、教得好、会发展”的重要保障。本研究以“地方感”为主题,对25位乡村幼儿园教师进行深度访谈,运用扎根理论对所得研究资料进行分析。结果显示,乡村幼儿园教师的地方感由情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动、活动参与五个要素构成,其中,情感依恋提供联结枢纽,文化认同提供信念支撑,资源运用提供物质基础,人际互动提供驱动力量,活动参与提供实践情境,同时这些要素之间存在着逻辑联系。乡村幼儿园教师的地方感萌发于教师完整的乡土生活,与园所课程紧密相依,并能够反映出乡村的文化样态,其生成是一个具有渗透性、具身性和交互性的过程。基于此,本研究从乡土文化氛围、课程资源建设与社交互动空间三个方面提出乡村幼儿园教师地方感的培育建议。

[关键词] 乡村幼儿园教师;地方感;乡村学前教育

一、问题提出

乡村学前教育关乎着乡村教育的整体发展,而乡村学前教育的根本就在于乡村幼儿园教师队伍的建设。乡村幼儿园教师的地方感影响着教师对乡土生活的认知与情感,也是教师在从教过程中“留得住、教得好、会发展”的重要依托。地方感这一概念源自人文地理学,近些年逐渐在社会学、人类学、管理学与教育学领域得到重视和应用。根据学界对地方感概念的辨析与梳理,可将地方感界定为人们对特定地方的感知。[1]人文地理学家段义孚于1976年正式提出地方感概念时,将其定义为人们自身对地方的认同与依附。[2]斯蒂尔(Steele)而后对这一概念进行了拓展与扩充,他认为地方感作为一种心理体验,与地方的文化背景、情感寄托与社会互动存在着紧密的联结。[3]随着地方感概念的发展与深化,尽管其涵盖内容会随着群体和区域差异而产生变动,但文化与情感始终是地方感研究的核心要素。[4]从产生的过程看,地方感是人与地方不断互动的产物,是人以地方为媒介产生的一种特殊的情感体验。经由这种体验,地方感成了自我的一个有机组成部分,其意义不能脱离人而存在。[5]

教育部等六部门于2020年印发的《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》明确指出,要造就一支热爱乡村、数量充足、素质优良、充满活力的乡村教师队伍。[6]其中,“热爱乡村”与乡村幼儿园教师地方感之间存在紧密的关联。已有研究主要聚焦乡村幼儿园教师的专业发展[7][8][9]、队伍建设[10][11]、职业吸引力[12][13]、职业幸福感[14]等内容,关于乡村幼儿园教师如何热爱乡村、服务乡村、扎根乡村的研究较少。根据列斐伏尔的社会空间理论可知,乡村之于教师而言是物质空间、精神空间与社会空间的集合体,承载着其在整个职业生涯中的意义建构与生命体验。乡村幼儿园教师与乡村中的诸要素在有意无意中进行着持续的互动,并形塑着教师对乡村的地方感。结合乡村幼儿园教师的职业特质,可以将乡村幼儿园教师地方感理解为乡村幼儿园教师对乡土世界的整体感知能力。这种能力源于教师与乡土的联结,并能够有效助推教师将乡土元素融入乡村学前教育。乡村幼儿园教师地方感的生成是一个复杂多元的过程,其既会受到地方客观条件的影响,也需要教师自发进行经验与意义的建构。因此,乡村幼儿园教师的地方感不仅是一种主体性的心理感受,它还集中反映着教师对乡土文化、乡土生活以及自我身份的理解。

目前国内外关于地方感的研究主要聚焦游客[15]、移民[16]、流动儿童[17]等群体,关于教师地方感的研究较为匮乏,其内容也基本是围绕教师地方感的价值和影响进行论述的。形成良好的地方感有助于乡村幼儿园教师增强留任意愿,秉持乡土文化自觉和开展地方本位教育。[18]此外,地方感还会影响乡村幼儿园教师的生存体验,进而广泛牵系着教师在职业生活中的多重状态。相关研究表明,教师的地方感与教师职业态度之间存在显著正相关,教师地方感深刻影响着教师的职业态度,地方感越强的教师其职业信念也越坚定。[19]有研究者针对乡村幼儿园教师在观念维度的“向城性”、课程维度的“单一性”、行为维度的“离土性”,揭示了乡村幼儿园教师的“离乡”困境,并提出培育教师的地方感能够有效助力教师实现“归乡”。[20]也有研究者从培养乡村卓越幼儿园教师的角度出发,发现具备“坚定的乡村教育信念”是其重要特征,而深厚的地方感则是教师形成这一特征的根本基石。[21]作为一种社会与文化的建构,地方感从来都不是稳定或一成不变的,而是不断被创造的。[22]随着乡村振兴战略的深入实施,乡村幼儿园教师地方感的形成与乡村建设的变化也有着内在的密切联系。[23][24]总体而言,关于乡村幼儿园教师地方感的已有研究具有一定的镜鉴意义,但在内容方面尚具有较大的研究空间。

因此,本研究旨在明确乡村幼儿园教师地方感的构成要素与生成路径,并在此基础上积极探寻教师地方感的培育策略,从而在推进乡村幼儿园教师立足乡土、扎根乡土、振兴乡土的过程中稳步提升乡村学前教育的整体质量。

二、研究方法

(一)研究对象

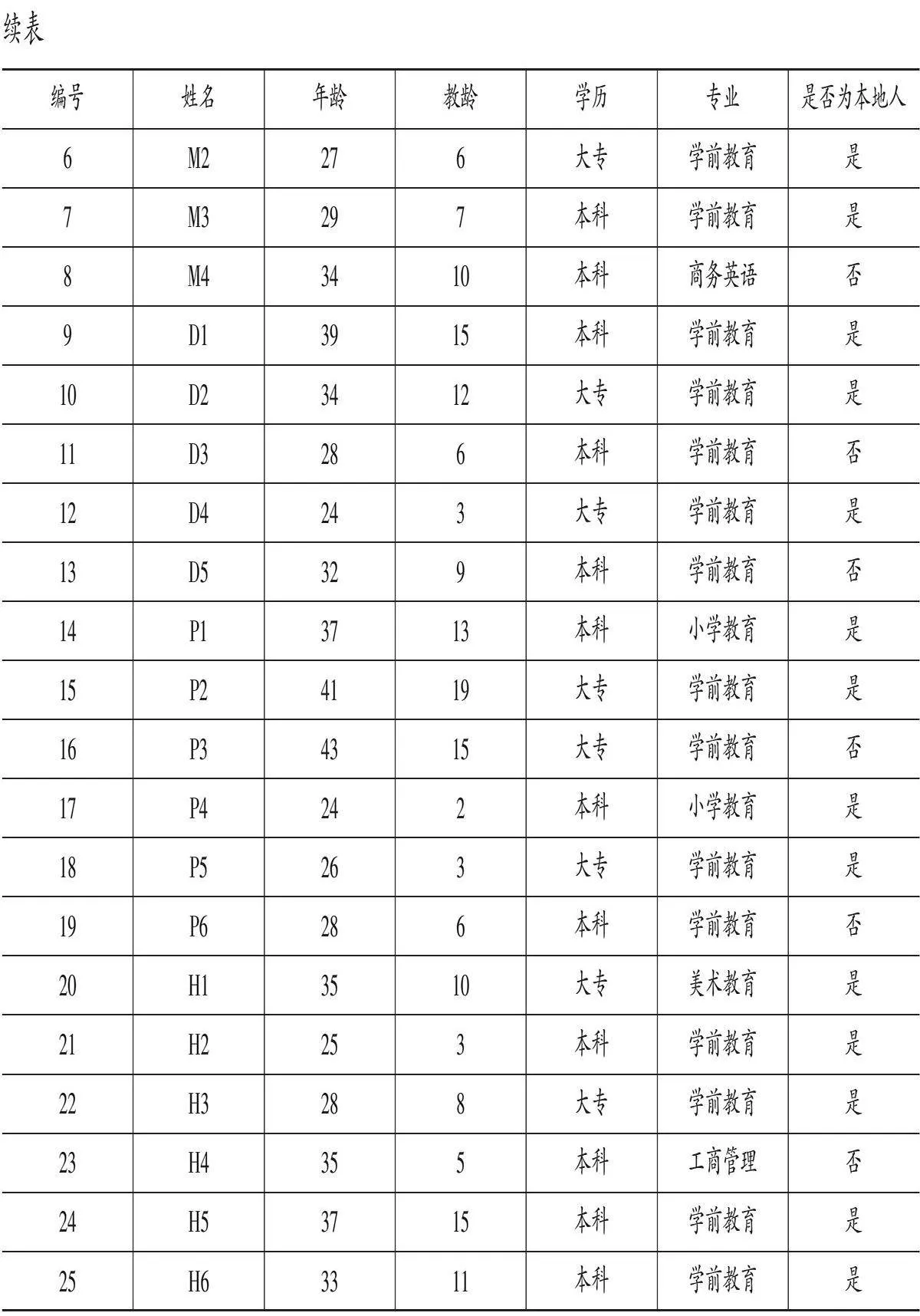

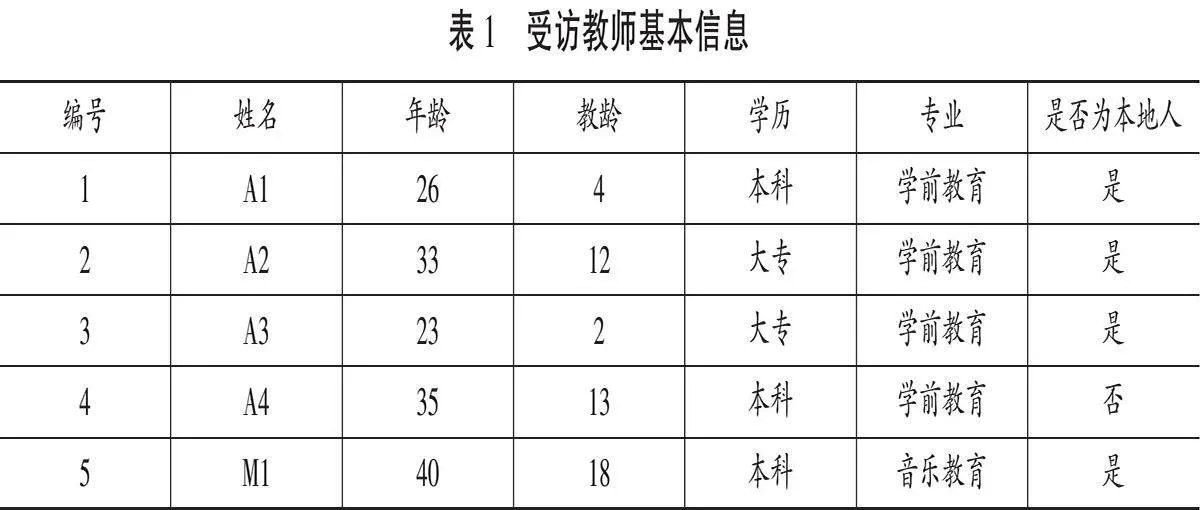

由于质性研究旨在通过完整而准确地描述“发生了什么,事情如何发生”来回答研究问题,无需对大规模人口进行随机抽样和获得普遍结论。因此研究者采用目的性抽样,选取覆盖我国东、中、西部地区的部分乡村幼儿园进行调研,在选择教师时兼顾了教师的年龄、教龄、学历、专业、是否为本地人等因素以确保数据的丰富性和多样性。在样本量的选取判断方面,梅森(Mason)等人通过文献分析发现,运用扎根理论的研究样本范围主要在20~30之间。[25]研究者在2023年3月至6月间,共访谈了8所乡村幼儿园(公办园、民办园各4所)的25位教师(见表1),符合多数应用扎根理论的研究样本范围。25位教师分别来自浙江安吉(4人)、陕西勉县(4人)、安徽当涂(5人)、四川蒲江(6人)、河南辉县(6人)5个地区,并以县域名称作为受访教师编号的依据(如来自安吉的第一位教师为A1)。

(二)研究工具

本研究将乡村幼儿园教师的地方感作为制订访谈提纲的核心线索。地方感是一种满足人们基本需要的普遍的情感联系,是个人和群体依靠体验、记忆和依恋对地方产生的深厚的依附感。[26]由此可见,地方感侧重主体对其身处地方的感知、感受、体验等,这些关键要素为本研究拟订访谈提纲提供了重要的参考。在完成初始访谈提纲的编制以后,研究者邀请该专业领域的3名专家学者和5名硕博研究生针对提纲结构、内容和表达方式的适宜性等进行了讨论和修订。之后选取3名乡村幼儿园教师进行预访谈,并根据预访谈的效果对访谈提纲进行再次调整。最终形成的正式版《乡村幼儿园教师地方感访谈提纲》共包含以下5个主题:乡村幼儿园教师对当地生活的评价、乡村幼儿园教师对当地生活的感知、乡村幼儿园教师地方感知的影响因素、乡村幼儿园教师地方感知的形成过程、乡村幼儿园教师在当地生活中印象深刻的经历或事件。

(三)研究过程

研究者根据访谈对象的实际情况提前商定了访谈时间与地点,并说明了研究目的、研究用途及研究伦理等事宜。本研究的访谈方式为一对一深度访谈,单次访谈的时间在60~90分钟之间。在访谈过程中,研究者会根据访谈对象的回答进行灵活的提问和适当的追问,并针对一些问题对个别受访者进行简短的补充访谈以获得更完整的研究资料。最终,结合现场笔录和音频转录,共整理出20余万字的原始访谈资料。在质性研究中,当研究者发现理论可以解释大部分(或所有)原始资料或新资料时,即可认为该研究达到了理论饱和。[27]本研究在5个地区各预留了一名教师的访谈资料进行理论饱和度检验,在确认无法发掘出新的概念与类属后,认为收集的资料达到理论饱和,并以此作为结束访谈的依据。

(四)数据处理

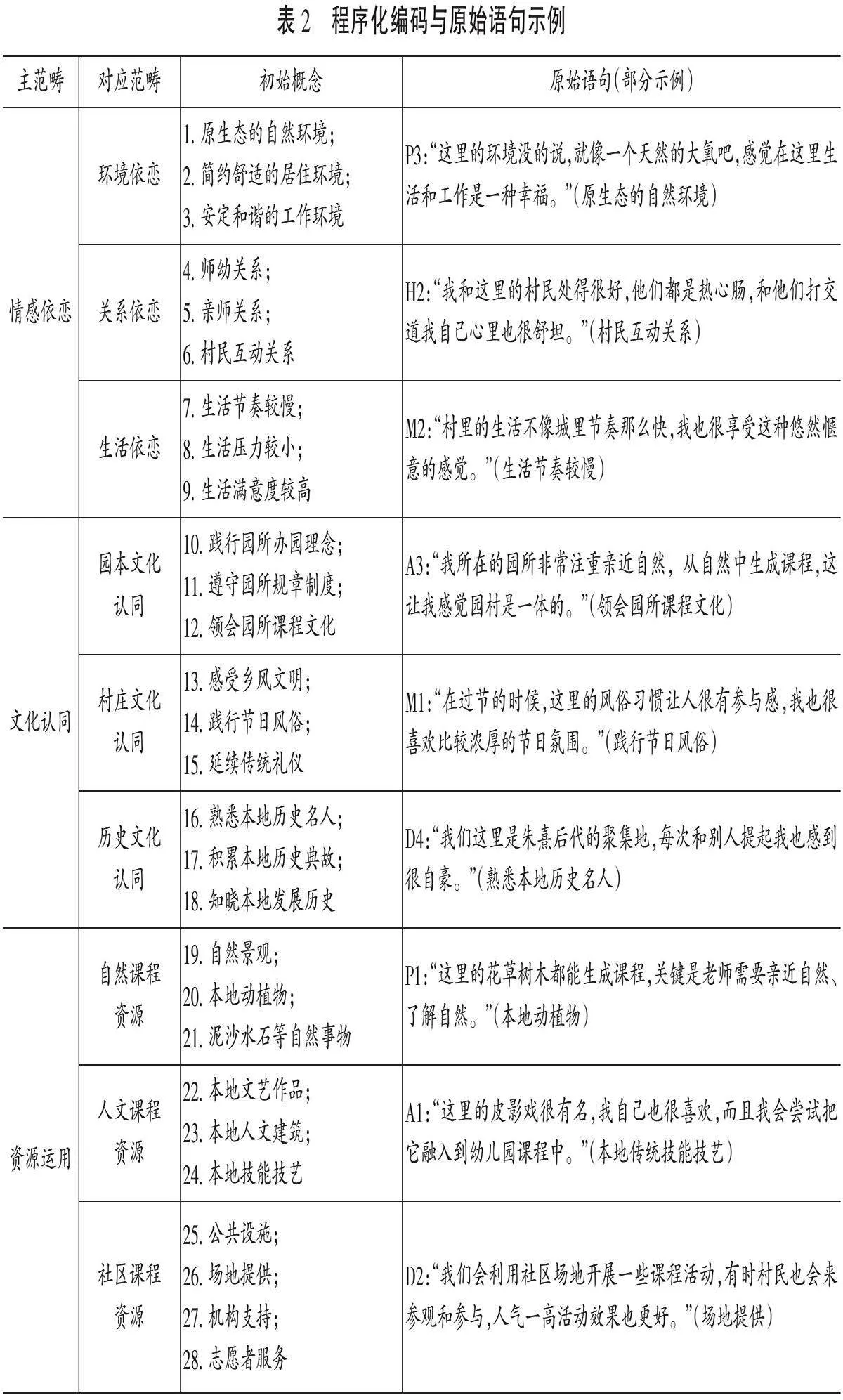

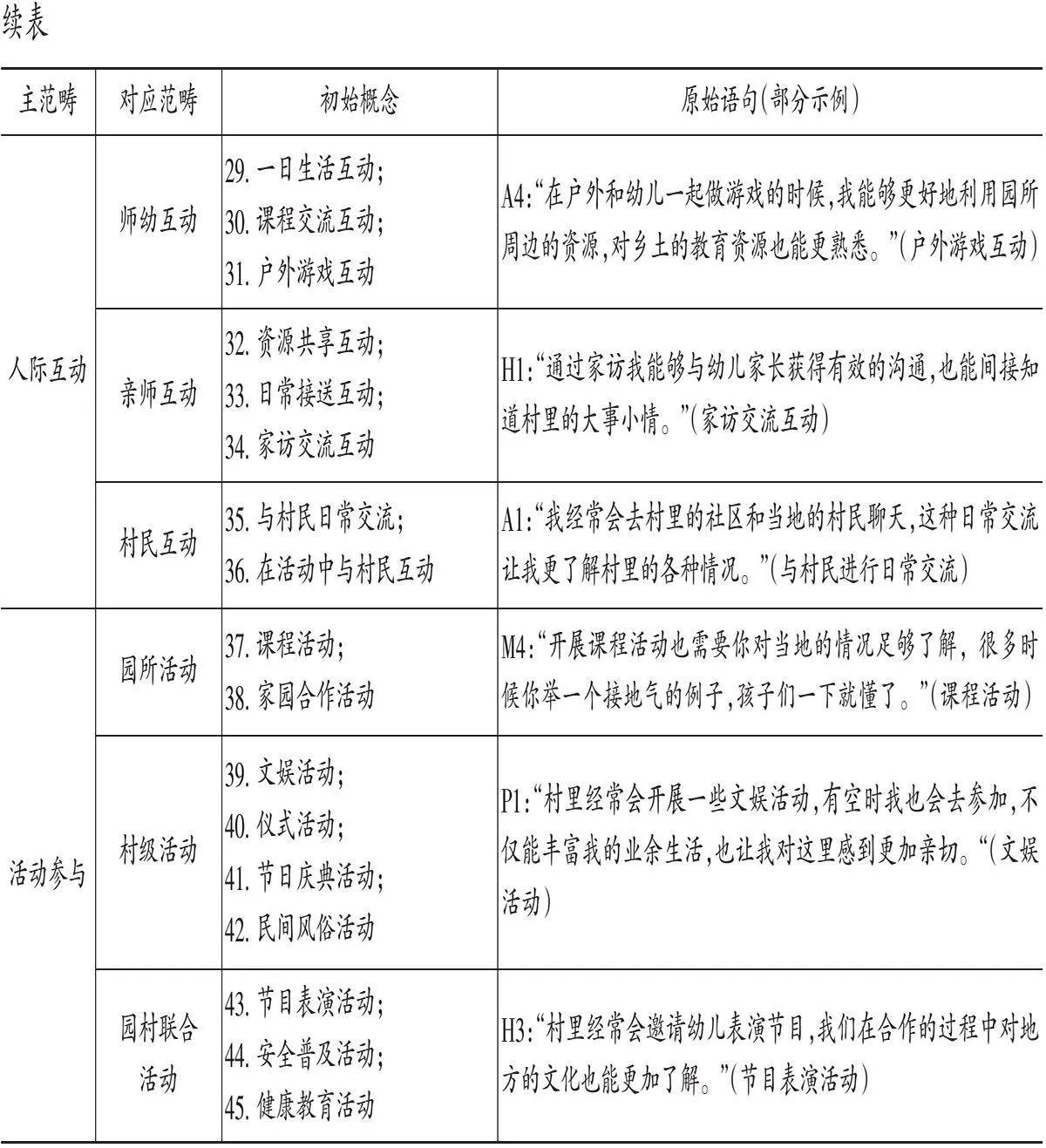

研究者依据扎根理论的原则对获取的访谈资料进行编码,在编码分析的过程中采用了开放编码、主轴编码和选择编码的三级编码方式。研究者首先对收集到的原始资料进行逐行编码和逐级登录,再根据访谈对象反复提及、多个访谈对象均有提及和研究者认为非常重要的原始语句分析提炼出初始概念并将其范畴化,通过开放编码提炼出乡村幼儿园教师地方感的45个初始概念和15个对应范畴。通过主轴编码,本研究归纳出情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动和活动参与5个主范畴。(见表2)为保障构成要素提炼的有效性,研究者从专家评议与受访者认同两方面对其进行验证。一方面,研究者邀请该专业领域的2名专家学者对维度内容进行评议,确保维度内容不存在模糊歧义、杂糅交叠的情况,并能够充分合理地展现教师地方感的完整状貌。另一方面,研究者随机抽取5名受访教师进行回访与反馈汇总,确证维度内容能够较为真实全面地反映教师地方感的涵盖范畴。

在选择性编码阶段,研究者将乡村幼儿园教师地方感的生成路径作为核心范畴,通过梳理主范畴间的内在关联和作用机制,据此建立了相应的理论模型(见图1)。关于地方感的形成机理,已有研究主要聚焦人地互动的关键环节,围绕情感培育、人际交往和文化渗透等方面展开论述。[28]学者祖贝(Zube)所提出的景观感知(landscape perception)模型指出地方感是人们在地方生活中与周围环境逐渐建立情感联系,与附近的人进行丰富交流,伴随地方文化的持续浸润而形成的。[29]由此可见,本研究所构建的理论模型能够与现有研究相呼应,并进一步体现乡村幼儿园教师地方感的特质。

三、研究结果与分析

(一)乡村幼儿园教师地方感的构成要素

通过较为详尽地梳理国内外具有代表性的地方感研究,有学者发现地方感一般可被分为2~6个维度,其中地方依恋、地方认同、地方依赖的三维划分方式应用最为广泛。[30]具体而言,地方依恋指向情感层面,地方认同指向文化层面,地方依赖指向资源层面。[31]在本研究中,受访的25位乡村幼儿园教师根据自身的实际体验和真实想法表达了对地方的感知,研究者经过扎根编码与整理总结可将其归纳为情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动和活动参与五部分内容。

1. 情感依恋。

乡村幼儿园教师在乡村工作与生活的过程中会逐渐产生一种对乡土社会的依恋情感。因为个体的情感是由其所在家园和记忆之场所构建的,因此地方与环境成了个体情感事件的符号载体。[32]通过对受访教师的访谈资料进行剖析,能够提炼出环境依恋、关系依恋和生活依恋三个范畴。在环境依恋层面,教师主要是对乡村原生态的自然环境、简约舒适的居住环境和安定和谐的工作环境怀有依恋的情感。对乡村环境的依恋会提升教师的留任倾向,也有助于教师从环境中汲取经验建构和专业成长的力量。在关系依恋层面,教师对地方的感知主要受到师幼关系、亲师关系以及村民互动关系的影响。人在本质上是一种关系性的存在。在经营各类关系的过程中,教师对乡土生活的感情愈发深厚,与乡村民众所建立起的情感羁绊也为教师的专业发展提供了动力和支持。H5教师提到:“我喜欢与这里的孩子相处,因为他们真的既天真又纯粹,这里的家长也很信赖和支持我,所以我在工作时也更有干劲。”在生活依恋层面,教师主要是被乡村生活节奏较慢、生活压力较小、生活满意度较高等特质所吸引。随着乡村振兴战略的实施,教师能够切身感受到乡村生活所具备的一系列优势,并逐渐加深着对乡村的归属感。D2教师认为:“现在村里的生活条件越来越好了,而且村里的生活状态会让我的内心感觉很平和淡泊,不像大城市那么‘卷’,在这里工作我的心理压力也会比较小。”由此可见,情感依恋贯通于教师参与地方生活的全过程,并在情感层面将教师与各地方元素勾连起来,从而为教师生成地方感提供联结枢纽。

2. 文化认同。

文化认同,指的是对人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认,是属于一个群体的身份或感觉。[33]根据访谈资料的整理与分析可知,教师对地方文化的认同主要包括园本文化认同、村庄文化认同和历史文化认同三个范畴。在园本文化认同层面,教师能够在践行园所办园理念、遵守园所规章制度和领会园所课程文化的过程中愈发认可园所文化的价值导向。乡村幼儿园“立足乡土,亲近自然”的教育理念能够传递出一种人地和谐相处的文化氛围,让教师在从教过程中不断形塑乡土情怀和乡土精神。文化认同被视为个人自我概念的一部分,源于他对身处环境的认识以及与同一社会团体身份相关的价值和情感意义。[34]如A2教师所言:“在乡村幼儿园里,无论是园所的环境,还是与人相处的状态,你都能体会到一种亲切放松的感觉,这会让你更加认可这里的生活。”在村庄文化认同层面,教师通过感受乡风文明、践行节日风俗和延续传统礼仪,能够在捕捉地方文化特质的同时将其转化为课程教学的有益资源。吉登斯从建构的角度出发,认为“认同”是行动者自身的意义来源,也是自身通过个体化过程建构起来的。[35]教师作为运用与创新地方文化的实践者,在形成文化认同的同时也会与地方建立更深厚的联结。在历史文化认同层面,教师在熟悉本地历史名人、积累本地历史典故和知晓本地发展历史的过程中能够深化对当地文化的认识,从而树立更坚定的文化自觉和文化自信。曼纽尔·卡斯特在《认同的力量》一书中谈到,“认同”是人们意义与经验的来源。[36]对地方文化的深切认同使得教师愿意主动亲近地方、探索地方,从而为教师生成地方感提供信念支撑。

3. 资源运用。

运用具有独特性的地方资源能够促使主体与地方产生更加直接和深刻的联系。根据对访谈资料的剖析,发现教师主要运用的地方教育资源包括自然课程资源、人文课程资源和社区课程资源三类。在运用自然课程资源层面,通过引领幼儿欣赏自然景观、观察本地动植物的生长变化、在活动实践中运用泥沙水石等自然事物,教师在感知自然生态的过程中与乡土建立了更紧密的联系。如D2教师所言:“带着孩子们走近自然的时候,我感觉自己的心情也变得轻松愉悦了,对这个地方的感情也更深厚了。”在运用人文课程资源层面,教师基于对本地文艺作品、人文建筑、传统技能技艺的了解,将其中的部分元素适切地融入到幼儿园课程活动中,从而激起幼儿参与活动的兴趣和热情。教师在这一过程能够充分感受到地方文化的魅力,从而形成更加坚定的地方认同。H1教师认为:“我们当地是有非物质文化遗产的,这不仅可以用在日常的教学过程中,也会让我为这个地方感到骄傲和自豪。”在运用社区课程资源层面,教师经常会利用社区提供的公共设施、场地等来开展特定的课程活动。与此同时,社区中的机构支持和志愿者服务也会让教师在开展活动时更加得心应手。教师在挖掘社区课程资源的同时还能够透过社区审视乡土世界的完整面貌。A4教师提到:“村里的社区会给我们园提供一些支持,我也会主动去社区中担任志愿者,这种大家互帮互助的感觉让我对这个地方更有归属感了。”运用各类地方教育资源能够让教师在与地方互动时有所抓手,从而为教师生成地方感提供物质基础。

4. 人际互动。

人通过探索地方成了地方中的人,并携带着地方的印记,因而人与人之间的互动在一定程度上也是人与地方的互动。通过受访教师的访谈反馈,发现教师在乡土社会中的人际互动主要包括师幼互动、亲师互动和村民互动三个范畴。在师幼互动层面,教师与幼儿的互动主要包括一日生活互动、课程交流互动和户外游戏互动。在一日生活互动中,幼儿对周围现实生活的自主表达能够让教师从儿童视角洞察乡土世界。在课程交流互动和户外游戏互动中,教师与幼儿所谈及的乡土生活故事及案例能够有效深化师幼双方的乡土感知。在亲师互动层面,教师与幼儿家长主要会进行资源共享互动、日常接送互动和家访交流互动。在资源共享互动中,幼儿家长在支持与配合教师工作时会主动提供一些地方性资源,进而丰富教师对地方的认知。在日常接送互动和家访交流互动中,教师也有机会通过幼儿家长进一步了解当地的发展动态和关键性事件。在村民互动层面,教师与村民的互动主要包括日常交流和活动交流两方面,其中部分村民兼具乡村民众和幼儿家长的双重身份。在与当地村民进行日常交流的过程中,教师能够持续接收具有地方性的各类信息,这些信息能从多重角度和不同层次为教师提供着地方感知的“拼图”。在活动中与村民进行互动时,教师可以作为联结园所、幼儿家庭与乡村社区的纽带,从而有效推动各方信息与资源的互通共享。P6教师提到:“与这里的人多打交道,你才能真正了解这个地方,从而知道怎么更好地立足于地方开展教育工作。”人际互动助力教师在与人交流的过程中不断探知地方的动态发展,从而为教师生成地方感提供驱动力量。

5. 活动参与。

参与地方活动是教师建构地方经验、丰富地方认知和表达地方情感的重要途径。通过剖析受访教师的访谈资料并加以总结提炼,发现教师主要参与的地方活动包括园内活动、村级活动和园村联合活动三类。在参与园内活动的过程中,教师往往扮演着组织者的角色,并主要开展日常课程活动和家园合作活动。通过创设活动情境、操作活动材料和进行活动实践,教师能够与幼儿及其家长形成更加紧密的互动关系,从而为情感交流与信息共享奠定良好的基础。乡村幼儿园是乡土社会的重要组成部分,因而园内活动也能够增进教师的“乡土性”。教师所参与的村级活动主要包括文娱活动、仪式活动、节日庆典活动和民间风俗活动等。村级活动发挥着提振乡土文化和凝结地方印记的功能,进而有效深化教师内心的地方意识。参与村中的各类活动不仅丰富了教师的闲暇生活,还持续强化着教师与乡村社会的联结。教师所参与的园村联合活动则主要涵盖节目表演活动、安全普及活动、健康教育活动等,活动面向的对象主要是乡村幼儿。在园村联合活动中,教师需要熟知双方的特质与需求,并能够积极执行好自身肩负的各项任务。在做好统筹规划、协调资源配置、跟进活动流程的实践中,教师会形成更具整体性和开放性的地方感知。如H3教师提到:“在幼儿园与社区合作办活动的时候,‘接地气’是很重要的,要能体现出幼儿园和地方的特色,这样活动才会办得更出彩。”多元的活动参与能够让教师深度体验真实的地方生活,从而为教师生成地方感提供实践情境。

(二)乡村幼儿园教师地方感的生成路径

通过明晰乡村幼儿园教师地方感的构成要素,结合受访教师的反馈内容,能够梳理出各要素的职能及要素间的作用关系,从而得出教师地方感的生成路径。从职能角度来看:情感依恋为教师生成地方感提供联结枢纽,推动教师与地方建立关系联结;文化认同为教师生成地方感提供信念支撑,持续深化教师的地方认知;资源运用为教师生成地方感提供物质基础,增进教师的地方依赖;人际互动为教师生成地方感提供驱动力量,开拓教师的地方视野;活动参与为教师生成地方感提供实践情境,促进教师的地方嵌入。

从构成要素的相互关系来看,情感依恋作为联结枢纽,在教师地方感要素中占据核心位置。教师地方感在本质上是对地方的感知,是一种偏重情感层面的认同与依附。教师因依恋乡土而辐散出的情感要素会渗透在教师的文化认同、资源运用、人际互动和活动参与等各个方面,促使教师在思想观念与行为实践层面产生扎根乡土、服务乡土和建设乡土的地方意识。文化认同与资源运用之间是一种互构关系,二者在相互作用的过程中互促共进。强烈的文化认同有助于教师发掘、筛选与运用乡土教育资源,而教师对乡土教育资源的运用则能够有效深化教师的文化认同。在文化认同与资源运用的联同影响下,教师对地方的情感依恋也会得到强化。与此同时,资源运用还能够为教师的活动参与提供丰富的素材,让教师在参与各类活动的过程中获得坚实的支撑与保障。人际互动与活动参与之间是一种协同关系,二者能够在彼此强化的过程中实现共生。良性的人际互动有助于教师更顺畅地参与地方活动,而广泛的活动参与则能够让教师在乡土社会中建立更加和谐稳定的人际关系。人际互动的有力驱动和活动参与的切身实践可以进一步强化教师对地方的情感依恋。此外,人际互动还能够为教师的文化认同创设有利条件,让教师在充分的人际交往中了解和熟悉多元的乡土文化。

乡村幼儿园教师地方感的生成路径可总结为:围绕情感依恋的联结,以文化认同为指引,基于资源运用的保障,通过活动参与的实践,结合人际互动的驱动力,在五个要素的相互影响与共同作用下,最终生成乡村幼儿园教师地方感。

四、讨论与反思

(一)地方感萌发于教师完整的乡土生活

通过剖析教师地方感的构成要素与生成路径可知,其形成的空间场域并不局限于园所,而是贯穿于教师完整的乡土生活。村落中的自然与人文景观、民众的生活方式与行为习惯、日常生活中的点滴经历无不形塑着教师的“地方印象”,让教师在内心中逐渐形成了对乡土的真实感知。无论是与幼儿家长及本地村民的互动,还是参与乡村中的各类活动,都是教师了解、熟悉和认同地方的关键途径。因此,为了全面深入地探究教师的地方感,则有必要进一步关注教师在乡土生活中的完整体验。值得注意的是,信息技术和媒介设备的广泛普及逐渐打破了乡土社会的时空壁垒,教师在工作之余的生活样态也产生了一系列的变化。网络科技的愈发先进不仅带来了生活上的便利,也让教师的兴趣点与注意力转移到了新的阵地。沉浸在虚拟空间中的教师会逐渐弱化对周围生活环境和人际交往的关注,对乡土生活的参与也愈发淡漠。实际上,某个地方对于某人具有特殊意义,是因为个体与这个地方有深刻的、真实的互动。[37]如果缺乏与当地民众的交流和对乡土生活的融入,教师便会逐渐产生一种“悬浮”于乡土的疏离感。此外,部分教师在访谈过程中表示“两点一线”式的生活是常态,即便有时间也基本不会主动探索幼儿园与家庭之外的乡村空间。倘若教师长期脱离真实完整的乡土生活,其地方感的生成也会受到抑制。

(二)教师地方感与园所课程紧密相依

教师地方感以资源运用为物质基础,其本质在于教师在运用课程资源的过程中需要发掘、了解与掌握源自乡土的各类教育资源。因此,乡村幼儿园的课程开展为教师探索乡土世界、融入乡土社会提供了重要的动力与“窗口”。课程内容为教师运用课程资源提供了明确的指向,并大体勾勒出了相应的范畴。一方面,教师能够在具有乡土性的课程的指引下主动思考如何探寻适宜的乡土教育资源,在亲近乡土、拥抱乡土的过程中建立深厚稳定的地方感。另一方面,具有良好地方感的教师也能够在执行教学任务时充分做到就地取材,从而开发更适宜幼儿成长的园所课程。由此可见,教师地方感既源于课程,又服务于课程,二者是一个紧密相依的关系。然而,已有研究显示,部分乡村幼儿园课程存在“离土化”“统一化”“标准化”倾向。[38]这种刚性同质的课程体系会直接限制地方教育资源的运用,从而阻碍教师地方感的生成。多琳·马西认为,“地方”经常被作为差异的来源,因而被认为是自我认同产生和发展的基础之一。[39]在疏离乡土的模版式课程中,教师难以获得因地制宜的实践感,并会与本真的乡土教育渐行渐远。与乡土脱嵌的课程内容不仅难以引起幼儿的兴趣与共鸣,也让教师在开展课程时经常陷入生搬硬套的窘境。课程安排的固化则会导致教师在搜集课程资源时淡化对乡土世界的探索,从而压缩教师地方感的生成空间。

(三)教师地方感能够反映出乡村的文化样态

由于文化认同是教师生成地方感的信念支撑,因而教师地方感的状态充分显示着教师对乡土文化的感知与态度,从而能够在一定程度上反映出乡村真实的文化样态。具备良好地方感的教师往往有着更强的乡土文化自信,他们愿意在日常教育工作中主动融入乡土文化。结合访谈资料的分析可知,此类教师所在的村镇一般更重视对乡土文化的承继与宣传,并能够在村落中形成较为鲜明的文化特质。相比之下,地方感较弱的教师则较少表现出对乡土文化的接纳与认同,这些教师在访谈中表示自己难以在乡村中感受到明显的文化气息。随着城镇化进程的加速,乡村人口的日益流动也加剧着城乡文化的碰撞与冲突。文化冲突主要指不同的文化在相互接触中由于文化差异产生的种种矛盾。[40]在城市文化的持续冲击下,城乡文化冲突中的乡村文化处于劣势地位。[41]这种失衡状态会逐渐倾轧乡村文化的传承与发展空间,甚至催发乡村民众的文化自卑。乡土文化特质的渐趋消解体现在思想观念、生活方式和社会关系等方面,并在更新与重构的过程中陷入一种“杂糅”的状态。作为乡土文化的建构主体之一,教师也会在乡村文化失真和混沌的过程中感到迷茫,难以形成坚定的地方文化认同。[42]由此可见,如果教师生成地方感的明确性和坚定性不足,其背后可能是由于缺乏文化层面的指引,即当地的乡土文化陷入了一种模糊状态。

五、建议

根据教师地方感的构成要素与生成路径可知,教师地方感的生成是一个持续渗透、具身参与和多元交互的过程,其间会受到多方面因素的影响。具体而言,乡土文化氛围长期濡染着教师的情感依恋与文化认同,课程资源建设集中影响着教师的资源运用状况,社交互动空间密切关乎着教师的人际互动与活动参与。因此,本研究从乡土文化氛围、课程资源建设与社交互动空间三个方面出发,尝试提出培育教师地方感的建议。

(一)注重内外贯通,营造厚植情怀的乡土文化氛围

地方文化的核心是其所蕴含的观念与信仰,当教师对地方文化持有一种积极的态度和信念时,他们就会在其日常生活和教育教学工作中时刻表现出地方文化的印记。[43]对于乡村幼儿园教师而言,地方文化就是乡土文化的缩影,而乡土文化氛围则深切影响着教师的文化认同和情感依恋。乡村振兴背景下,文化振兴是乡村建设的关键任务,也是教师生成地方感的重要动力。为此,乡村地区应赓续优秀乡土文化,在内外贯通的理念指引下为教师营造涵养精神的乡土文化氛围。营造乡土文化氛围的关键在于提供一种亲近乡土的“文化体验”。“文化体验”强调个体在触摸、亲历、认知文化的基础上,感悟文化蕴藏的深厚情感并建构性地生成文化的独特意义。[44]从园内层面出发,乡村幼儿园要为教师探索乡土文化提供专门的制度支持与资源保障,激励教师在幼儿园的课程活动与环境创设中充分融入乡土文化元素,深化教师的乡土文化认知。与此同时,乡村幼儿园还可以围绕优秀乡土文化定期开展系列主题活动,联动幼儿家长、本地村民等多方群体共同参与,让教师在专门性的学习掌握与实践运用中深度领略乡土文化。从园外层面出发,乡镇综合文化站要加强对乡土文化的宣传,通过创新宣传方式与拓展传播渠道使教师感受到浓郁的乡土文化氛围。此外,村委会也要举办丰富多元的文化活动,让教师有机会通过亲身实践感受乡土文化的魅力,如举办地方特色文化节、文艺作品展演、乡土文化知识竞赛等。全方位、多层次的文化熏陶能够厚植教师的乡土情怀,持续拉近教师与乡土的距离,从而有效培育教师的地方感。

(二)强化专业支持,开展植根乡土的课程资源建设

乡村幼儿园有着得天独厚的乡土资源优势,而这种优势的发挥则基于园所的课程资源能够充分融入乡土元素。发掘与运用源自乡土的课程资源能够拓宽教师的地方认知与视野,增长教师的地方经验,从而助力教师地方感的生成。为此,乡村幼儿园应为教师提供多方面的专业支持,努力开展根植乡土的课程资源建设。首先,乡村幼儿园要为教师搭建“体验学习圈”,综合提升教师对乡土课程资源建设的意识和能力。库伯的学习圈理论提出,体验学习是一种依次经历具体体验、反思观察、抽象概括、主动运用的螺旋上升的过程。[45]教师对乡土资源的探索与掌握也是一种具身性的体验学习,园所管理者应在此期间提供全过程的支持,必要时可邀请该领域的专家学者和优秀教师进行专门指导。其次,乡村幼儿园要努力构建乡土课程资源建设的教师共同体,运用多元举措深化教师的乡土资源认知。具体可以通过园内师徒结对、课程审议和园际教研交流、跟岗学习等形式,提升教师对乡土课程资源的识别力与转化力,助推教师将各类乡土资源有效融入课程资源体系。最后,乡村幼儿园要支持教师协力建立系统完备的乡土课程资源库。园所管理者要引导和鼓励教师以园所为轴心,搜集整理不同类型的乡土教育资源,并能够定期拓展资源挖掘的广度与深度。教师自身也需要针对课程资源的适宜性与创新性进行反思,通过与幼儿家长、当地村民的互动建立完善的乡土教育资源网络。植根乡土的课程资源建设能够帮助教师在脑海中勾勒出一幅乡土资源地图,并以具身实践的形式助力教师地方感的培育。

(三)增进关系建构,创设相融共生的社交互动空间

斯蒂尔认为,地方感是人与地方相互作用的产物,是由地方产生的并由人赋予的一种体验,从某种程度上说是人创造了地方,地方不能脱离人而独立存在。[46]紧密和谐的人际关系是建构良好人地关系的有力保障,也是地方经验得以传递和共享的重要条件。根据潘光旦的位育理论可知,位育是两方面的事,环境是一事,物体又是一事。位育就等于“二事”间的一个协调。[47]“位育”即“安所遂生”,融入乡土生活是培育教师地方感的关键,其根本就在于有效嵌入乡土社会的人际网络。为此,要增进教师在乡村中的关系建构,为教师融入乡土生活创设良好的社交互动空间。konipPdD6tlkBsCdMta4FAFHAan1pxzenxJtW4kV89w=其一,在乡村层面,要为教师拓宽社交渠道、密切联系群众创造有利条件。具体而言,乡镇政府应通过制度规范充分保障教师参与公共生活的权利,在乡土社会形成尊师重教的风气,为教师创造社会信任与平等互惠的互动环境。村委会也要为教师提供开放包容的人际互动空间,如民主交流区、民事评议亭、群众意见坊等,使教师有机会融入乡村民众的日常生活。与此同时,乡村地区也要组织丰富多样的文娱活动,让教师与乡村民众在共同参与活动的过程中加强情感交流。其二,在园所层面,要营造和谐融洽的人际氛围,增进教师与多方主体的互动交流。一方面,乡村幼儿园可以为园内教师间的交流互动开辟空间,并依托家园合作、园村共育等活动强化教师与园外的人际联结。另一方面,乡村幼儿园要有意识地强化教师的身份认同,激活教师的关系网络资源,引导教师利用自身的专业优势和文化资本,在乡土社会中搭建互促共进的沟通桥梁。在相融共生的社交互动空间中,教师能够与乡土社会建立更稳固的关系联结,进而生成更加坚实的地方感。

参考文献:

[1]郑昌辉.在城镇化背景下重新认识地方感——概念与研究进展综述[J].城市发展研究,2020(05):116-124.

[2]TUAN Y F. Space and Place: the perspective of experience[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press,1977:124.

[3][5][46]STEELE F. The sense of place[M]. Boston: CBI Publishing,1981:100,84,67.

[4]唐文跃.地方感研究进展及研究框架[J].旅游学刊,2007(11):70-77.

[6]中华人民共和国教育部.教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见[EB/OL].(2020-07-31)[2023-08-07]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/04/content_5540386.htm.

[7]段发明,刘业辉,全晓娟.“微发展”:乡村幼儿园教师专业发展的新模式[J].学前教育研究,2022(11):50-58.

[8]胡兰,彭欣园.“培、送、研、学”一体化:乡村幼儿园教师专业发展体系的构建——以江西省上饶市为例[J].上饶师范学院学报,2022(04):109-114.

[9]韩丕国,陈德艳,油燕平.校城融合背景下乡村幼儿教师专业发展需求及提升策略[J].菏泽学院学报,2022(04):58-63.

[10]洪秀敏,杜海军,张明珠.乡村振兴战略背景下幼儿园教师队伍建设“中部塌陷”的审思与治理[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2021(02):170-178.

[11]周起煌,钟桂英.乡村幼儿园教师队伍建设的现实困境及突破路径[J].黑龙江教师发展学院学报,2023(05):44-46.

[12]周晨晨,但菲.乡村幼儿园教师职业吸引力的影响因素与提升路径——基于扎根理论的探索性分析[J].陕西学前师范学院学报,2022(12):9-18.

[13]秦旭芳,席文茜.乡村幼儿园教师职业吸引力现状调查研究——以辽宁省五个县域为例[J].宁波教育学院学报,2023(01):9-15.

[14]艾玥玥,雷颖,周姝颖,等.家长式领导风格与乡村幼儿园教师职业幸福感的关系:组织信任与心理资本的链式中介作用[J].成都师范学院学报,2023(05):84-91.

[15]王泓砚,谢彦君,王俊亮.凝视性景观与互动性景观——旅游场景观类型对游客地方感的结构性影响[J].旅游学刊,2021(11):80-94.

[16]宋宗员,刘云刚,安宁,等.跨国移民的地方感研究:以在穗非洲移民为例[J].人文地理,2022(04):65-74.

[17]朱晓丹,叶超.“理想的家就是普通的家”——上海流动儿童地方感的实证分析[J].人文地理,2022(03):60-71+109.

[18][42]闵慧祖.乡村教师地方感的价值意蕴、生成困境与培育路径[J].当代教育科学,2023(06):73-80.

[19]赵敏,林晓琦,刘旭,等.地方感影响教师职业态度的内在机理研究——基于粤渝等地中小学教师的调查[J].教育与教学研究,2020(08):30-44.

[20]胡福贞,钟雪.乡村幼儿教师“归乡”:逻辑意蕴、现实困境、路径探索[J].重庆第二师范学院学报,2023(01):81-86.

[21]曾彬,杨梅.乡村振兴战略背景下乡村卓越幼儿教师的内涵、价值及策略[J].教育与教学研究,2022(10):60-70.

[22]STOKOWSKI P A. Languages of place and discourses of power: constructing new sense of place[J]. Leisure Studies,2002,34(4):368-382.

[23]杨雄,杨晓萍.乡村振兴战略下幼有优育的实践逻辑[J].天津师范大学学报(基础教育版),2022(04):31-36.

[24]刘强,白鸽.乡村振兴战略背景下农村幼儿教师队伍质量研究[J].教育理论与实践,2021(20):24-28.

[25]谢爱磊,陈嘉怡.质性研究的样本量判断——饱和的概念、操作与争议[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021(12):15-27.

[26]R.J.约翰斯顿.人文地理学词典[Z]. 柴彦威,蔡运龙,赵松乔,等译.北京:商务印书馆,2004:637.

[27]杨莉萍,亓立东,张博.质性研究中的资料饱和及其判定[J].心理科学进展,2022(03):511-521.

[28][30]盛婷婷,杨钊.国外地方感研究进展与启示[J].人文地理,2015,30(4):11-17+115.

[29]ZUBE E H, SELL J L, TAYLOR J G. Landscape perception: research, application and theory[J]. Landscape Planning,1982,9(1):1-33.

[31]STOKOLS D, SHUMAKER S A. People in places: a transactional view of settings[C]. Cognition,Social Behavior, and the Environment. Hillsdale: Erlbaum,1981:441-488.

[32]段义孚.恋地情节[M].北京:商务印书馆,2018:127.

[33]袁哲,王洪飞.全球传播语境下的地方文化认同建构[J].学习与实践,2019(07):127-132.

[34]DE VOS G. Conflict and accommodation in ethnic interactions[J]. Status inequality: the self in culture,1990:204-245.

[35]COSER R L, GIDDENS A. Modernity and Self?鄄Identity: self and society in the late modern age[J]. Social Forces,1992,71(1):229.

[36]曼纽尔·卡斯特.认同的力量[M].曹荣湘,译.北京:社会科学文献出版社,2006:132.

[37]洪如玉.教育新思维:地方教育与地方感[J].北京教育(普教版),2017(09):14-17.

[38]王萍,苑小娣.基于儿童权利的乡村幼儿园课程审思[J].教育与教学研究,2015,29(11):121-123.

[39]MASSEY D. Geographies of responsibility[J]. Human Geography,2004,86(1):5-18.

[40]王中华,贾颖.特岗教师文化冲突及其化解[J].当代教育科学,2019(11):64-69.

[41]王中华,贾颖.城乡文化冲突下乡村教师文化自信的危机及化解[J].基础教育课程,2019(16):71-75.

[43]李志英.幼儿园教师地方文化素养的内涵、价值与培养[J].学前教育研究,2021(01):89-92.

[44]闫琳,董蓓菲.从“文化探索”到“文化体验”:文化认同的形成机制及教育路径[J].全球教育展望,2023,52(1):32-46.

[45]D.A.库伯.体验学习:让体验成为学习和发展的源泉[M].王灿明,朱水萍,译.上海:华东师范大学出版社,2008:1-6.

[47]潘光旦.潘光旦教育文存[M].北京:人民教育出版社,2002:152.

A Study on the constituent elements and generating path of

rural kindergarten teachers’ sense of place

MIN Huizu, LIU Jingyi

(School of Education Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097 China)

Abstract: The sense of place is people’s perception of a specific place, and the cultivation of the sense of place is an important guarantee for rural kindergarten teachers to“stay, teach well and develop”. With the theme of“sense of place”, this study conducts in?鄄depth interviews with 25 rural kindergarten teachers, and analyzes the research data by using grounded theory. The results show that the rural kindergarten teachers’ sense of place is composed of five elements: emotional attachment, cultural identity, resource use, interpersonal interaction and activity participation. Emotional attachment provides the connecting hub, cultural identity provides the belief support, resource use provides the material basis, interpersonal interaction provides the driving force, and activity participation provides the practical situation. At the same time, there are logical relations between these elements. Rural kindergarten teachers’ sense of place originates from the teachers’ complete local life, is closely related to the curriculum of the kindergarten, and can reflect the cultural pattern of the countryside. Its formation is a permeable, embodied and interactive process. Based on this, we should attach importance to the inheritance and innovation of local culture, stimulate teachers’ emotional resonance and cultural self?鄄confidence, build a local resource system through the curriculum, and create a harmonious and symbiotic local living environment.

Key words: rural kindergarten teachers; a sense of place; rural preschool education

(责任编辑:熊灿灿)

基金项目:国家社会科学基金一般课题“我国‘新乡土幼教体系’的构建与实践研究”(项目编号:22BSH080)、奕阳教育研究院2022年青年学者学术研究资助项目“幼儿园教师角色压力研究”(项目编号:SEIQXZ-2022-18)

通信作者:闵慧祖,南京师范大学教育科学学院博士研究生