中医疗法对慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗的影响

2024-05-07杨娅鸿卫晓霞陈燕丽

杨娅鸿,李 萍,,卫晓霞,陈燕丽,施 静

(1. 贵州医科大学公共卫生与健康学院,贵州 贵阳 561113;2. 上海市浦东新区光明中医医院,上海 201200)

慢性心力衰竭是心力衰竭中最常见的形式,也是各种心血管事件发生的终末阶段[1]。慢性心力衰竭发病率逐年增高,利尿剂抵抗发生率也呈现不断上升的趋势[2]。利尿剂抵抗会导致慢性心力衰竭患者住院期间病情的恶化、病死率的增加以及相对于未发生抵抗的患者更多的资源消耗[3],且与心力衰竭导致的总体病死率存在独立相关性[4],使得该类患者的再入院率、病死率均明显增高[5-6],可见利尿剂抵抗的出现也意味着预后更差[7-8],因此,应当重视利尿剂抵抗问题。近年来研究表明,中西医结合治疗慢性心力衰竭能明显改善患者症状及减轻利尿剂抵抗,且不良反应少[9-10]。本研究回顾性分析了慢性心力衰竭住院患者的诊疗资料,探讨中医疗法是否可预防慢性心力衰竭患者发生利尿剂抵抗,为预防慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗的出现及利尿剂抵抗患者的中医诊疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1诊断标准 ①中医心衰病诊断标准参照心衰病(慢性心力衰竭)中医诊疗方案(2017年版)。②西医诊断标准参照中华医学会心血管病学分会2018年发布的《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》[11]。③心功能分级参照美国纽约NYHA心功能分级标准[12]。

1.2纳入标准 ①病案首页明确诊断为慢性心力衰竭或心水病;②NYHA心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;③年龄≥18岁;④病历信息资料齐全完整;⑤住院时间超过3 d。

1.3排除标准 ①因其他原因未确诊者;②恶性肿瘤、器官衰竭严重疾病者;③孕妇及药物过敏者;④精神类疾病患者;⑤住院过程中死亡者。

1.4研究方法 于上海市浦东新区光明中医医院的病案系统首页信息数据库,按照国际疾病分类标准(ICD-10)中慢性心力衰竭I50.905和中医病证分类与代码(TCD)中心水病A04.01.08在病案首页中检索,选取2020年1月—2022年12月收治的慢性心力衰竭患者作为研究对象。根据每天静脉应用呋塞米剂量≥80 mg或同等剂量利尿剂,尿量<0.5~1.0 mL/(kg·h)[13]的利尿剂抵抗标准,按照患者住院期间每天平均尿量将患者分为发生利尿剂抵抗组和未发生利尿剂抵抗组,统计比较2组一般资料、中医治疗情况,分析中医疗法预防利尿剂抵抗的效果及影响因素。

2 结 果

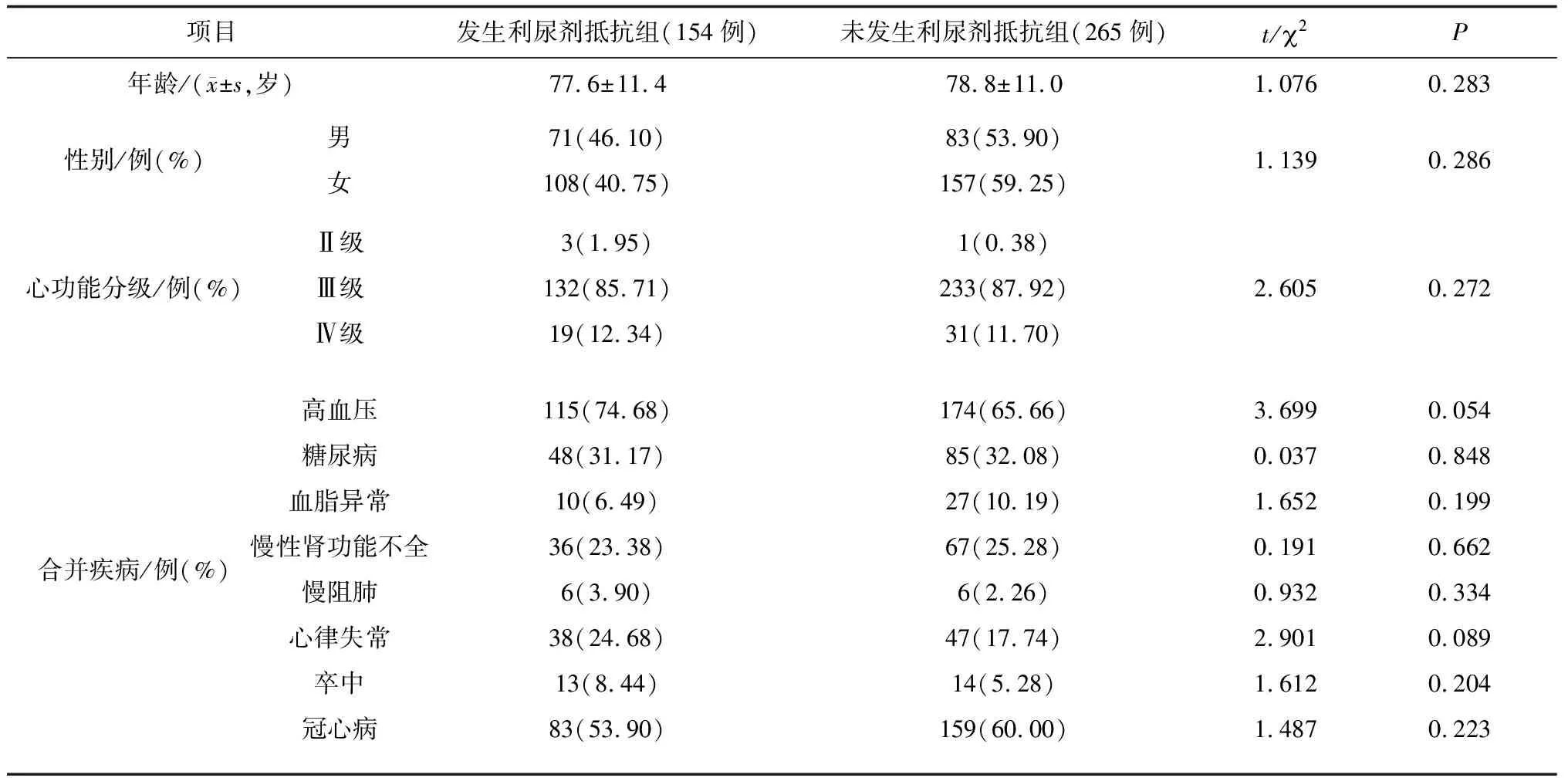

2.12组患者一般资料比较 符合入组标准者419例,其中发生利尿剂抵抗组154例,未发生利尿剂抵抗组265例,2组患者年龄、性别、心功能分级和合并疾病情况比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 2组慢性心力衰竭患者一般资料比较

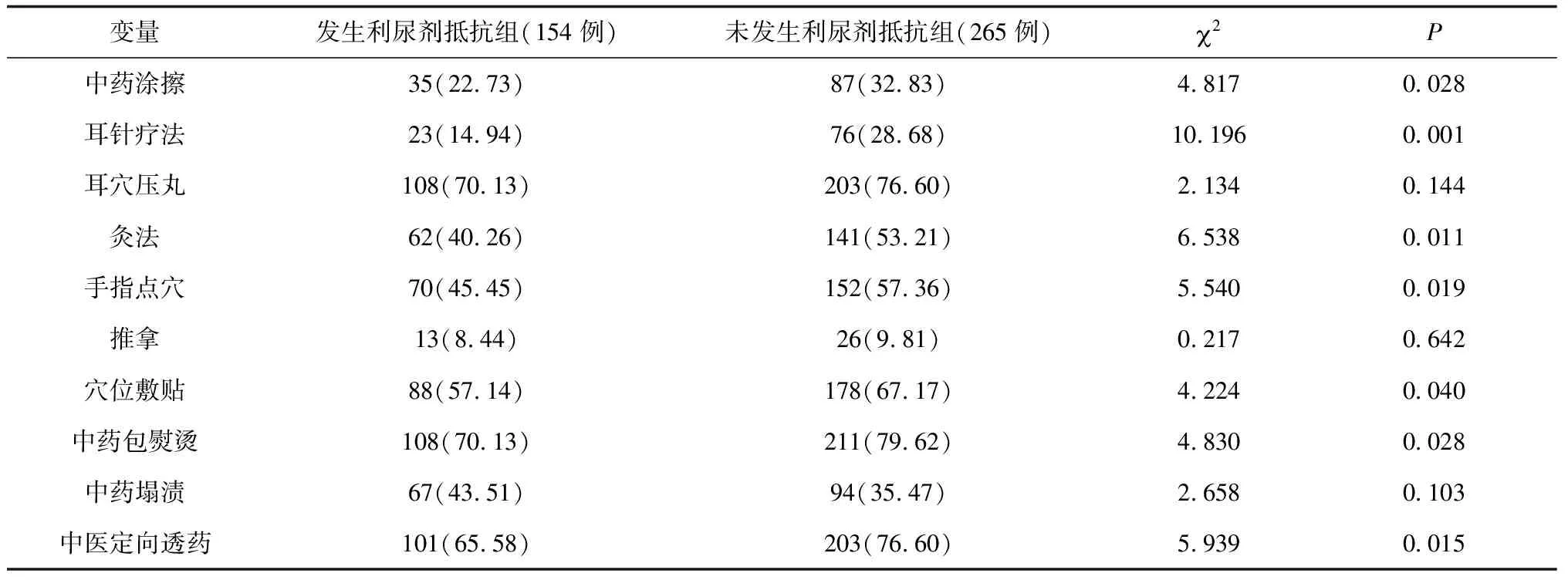

2.22组患者中医治疗情况比较 2组患者均在西医标准化治疗基础上加用中医疗法。发生利尿剂抵抗组使用中药涂擦、耳针疗法、灸法、手指点穴、穴位敷贴、中药包熨烫和中医定向透药疗法的比例明显低于未发生利尿剂抵抗组(P均<0.05),2组应用耳穴压丸、推拿和中药塌渍疗法的比例差异无统计学意义(P均>0.05)。见表2。

表2 2组慢性心力衰竭患者中医治疗情况比较 例(%)

2.3利尿剂抵抗与中医疗法的Logistic回归分析 在调整了年龄、性别、心功能分级、合并高血压、合并糖尿病、合并血脂异常、合并慢性肾功能不全、合并慢阻肺、合并心律失常、合并卒中、合并冠心病(模型3)后,Logistic回归分析结果显示中药涂擦(OR=0.608,95%CI:0.377~0.979)、耳针治疗(OR=0.458,95%CI:0.268~0.782)、灸法治疗(OR=0.621,95%CI:0.403~0.956)、手指点穴(OR=0.624,95%CI:0.405~0.962)、穴位敷贴(OR=0.612,95%CI:0.399~0.938)、中药包熨烫(OR=0.599,95%CI:0.373~0.961)和中医定向透药(OR=0.552,95%CI:0.349~0.873)是预防利尿剂抵抗的保护因素,与模型1和模型2结果一致。见表3。

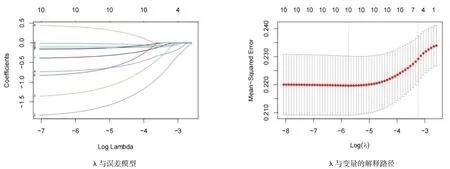

2.4利尿剂抵抗与中医疗法的Lasso分析 考虑变量间交互作用对模型造成影响,进一步应用Lasso回归将变量纳入模型进行标准化调整,将中医疗法作为自变量,是否发生利尿剂抵抗作为因变量。利用R软件glmnet包建立Lasso回归模型进行分析,通过交叉验证来确定最优λ值,见图1。两条虚线代表两个特殊的λ值,即lambda.min和lambda.1se。本研究选取lambda.1se的值为0.039 214 85,此时有7个变量进入模型,分别为中医涂擦疗法、耳针疗法、耳穴压丸疗法、灸法、手指点穴疗法、中药包熨烫疗法和中医定向透药疗法。随着λ值的变化模型变量的筛选情况,每一条曲线代表了每一个自变量系数的变化轨迹,随着λ值增大,模型选择主要变量的功能变强。

图1 慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗与中医疗法的Lasso分析

3 讨 论

中医学多将慢性心力衰竭归属于“心水”“心悸”“喘证”“痰饮”“水肿”等范畴,患者出现利尿剂抵抗是心气虚、血瘀成、水液停的过程,心气虚是病之本,血瘀成是病之标,水液停是病之象,故应以补益正气、活血行血、利水消肿为原则进行治疗[14]。中医药在防治慢性心力衰竭方面具有显著优势及特色,尤其是中医疗法不仅操作简单易行、价格低廉,还能极大地避免服用药物带来的不良反应,通过针刺、推拿、艾灸等手法刺激,达到通经活络、改善瘀血水肿等效果[15]。

本研究通过回顾性收集慢性心力衰竭出院患者的诊疗资料,发现主要有中药涂擦、耳针治疗等10种中医疗法,通过多个Logistic回归模型进行比较,显示中药涂擦、耳针治疗、灸法治疗、手指点穴、穴位敷贴、中药包熨汤和中医定向透药是预防利尿剂抵抗的保护因素。慢性心力衰竭患者容易出现血瘀、下肢水肿的症状,中药涂擦法通过诸药联合加以药酒温和后涂抹双膝,可使药物有效渗入,起到活血行气等作用[16]。动物试验研究发现,耳针治疗慢性心力衰竭临床疗效较好[17]。本研究发现,通过耳针治疗刺激交感神经可调节自主神经功能紊乱,改善患者不安情绪,达到疏通经络、行气活血的目的[18],对利尿剂抵抗发生具有预防作用。灸法是选取气海、关元、神阙、足三里等穴位进行艾灸,艾灸通过艾条灸火的刺激可达到温通经络、活血逐痹、补气散结的功能,可调节心脏气血,缓解心室重构、改善心功能,对心肌细胞具有保护作用[19-20]。本研究结果发现,灸法对慢性心力衰竭利尿抵抗的发生具有预防作用。也有研究者通过其他灸法治疗慢性心力衰竭利尿剂抵抗,如丁永勇等[21]采用隔姜灸慢性心力衰竭利尿剂抵抗、刘珊珊等[22]采用热敏灸治疗慢性心力衰竭利尿剂抵抗,均可改善患者的临床症状,增加尿量,提高患者运动耐量。手指点穴通过对心、神门、内关等穴位进行手法刺激,可改变腧穴状态使气至病处,具有温阳行气、利水通便的功效[23]。穴位敷贴中采用三七、丹参、红花、炒当归、川芎、冰片等中药材,对膻中、内关、心俞等穴位进行敷贴,通过经络穴位传导、贴敷药物透入、温热刺激等整体叠加激发经气,调经脉的功能,助于减轻水肿、腹胀、便秘、失眠、出汗等症状[24]。中药包熨烫疗法则主要是通过对患者背部进行热敷,起到温通经脉的作用。中医定向透药法在透药治疗仪的辅助下,利用中药作用在特定穴位上,通过疏通局部循环来达到打通相关经络,发挥温通血络之效[25]。由此可见,中医疗法可防治慢性心力衰竭利尿剂抵抗,但中医疗法往往需要长期坚持以达到最好效果,真实世界中由于需要专业的医学基础知识和操作手法,使得患者只能在住院期间接受医护人员对其中医操作,出院后中医操作困难使患者不能长期坚持,影响患者预后,因此建议在社区卫生服务中心设立中医治疗点提供中医治疗服务或社区全科医生为签约慢性心力衰竭患者进行中医治疗,方便患者出院后能继续坚持中医治疗,预防利尿剂抵抗等不良事件的发生。

此外,中医学认为慢性心力衰竭患者心脏功能失调,心失所养而引起痰浊、水饮等停滞于体内[26],利尿剂作为唯一能治疗心力衰竭患者体液潴留的基石药物,服用后应以每天体重减轻0.5~1.0 kg为宜[5]。故而在慢性心力衰竭利尿剂抵抗的防治中,建议医护人员在患者住院期间每天给予尿量和体重的测量,测量尿量和体重简单易行,且患者住院期间通常配合度较高,依从性好,容易实施;也需告知患者测量的必要性,让患者出院后能继续每天观察自身尿量及体重情况,及时发现患者的利尿剂反应情况,预防再次液体潴留。

综上所述,中医疗法能够有效预防慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗的发生,应积极推动中医药的发展,发挥中医药在慢病管理中的优势。同时也应及时关注影响利尿剂抵抗发生的各种因素,通过强化慢性心力衰竭利尿剂抵抗的保护因素、控制其危险因素,以期从源头上预防慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗的发生,为慢性心力衰竭的临床研究提供循证医学证据。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。