“偷师”《传记文学》

2024-04-27梁庆标

梁庆标

我是《传记文学》的“论文”作者,借此宝地刊发过长长短短几篇文章,更是她的忠实读者,大约自2016 年结缘以来,捧读不辍,于传记一门有了愈发深入的认识。不过,此次要借征文之机公开坦白一大隐秘“罪行”:我读《传记文学》的动机之一其实是“偷”,且已是一名惯犯,乐此不疲,至今兀自难休。小孩童偷瓜窃枣可得轻易谅解,人们也都常说书固非借不能读也,但自视为一位学者的堂堂大学老师,何至于去“偷”?

偷师学者做学术

我生长于农村,浑身泥巴鼻涕摸爬滚打地长大。由于吃够了不能识文断字的苦头,父母对知识有近乎执拗的崇敬,没有用到棍棒,竟也培养了我对读书的痴情。大学时我算得上刻苦,最崇拜渊博睿智的钱锺书,暗自滋生了对深奥学术和风光学者的憧憬,不过也仅止于幻想。硕士三年虽不至于荒废,零零碎碎读了几本书,但也只能算是触及皮毛,于真正的学术还是相隔千山万水。硕士毕业后在一所偏远的海滨高校谋生,不成功的教学经历愈发使我意识到,自己的学术生涯还未开始,可能已经就此结束。一阵惊惧的冷汗之后,于是发狠、考博,求学于杨正润老师门下,方晓得世间还有“传记学”这门学问,以愚鲁之资从头开始,得到了从未有过的严格训练和悉心教导,磕磕绊绊、战战兢兢,终于学成,才算是入了学问之大门。然而没想到毕业时运气不佳,很难找到理想的落脚点,最后惶惶然流落到远离学术中心的一所二三流学校,七八年里整日低头教学、埋头读书。虽然研究大方向既定、路数粗通,师友不断提携鼓励,研究亦初见成效,但总感觉慧根未开,迟迟无所建树,苦闷得紧。尤其是因长期身处外省之外,对学术界、对学者大师们仍感神秘,对大学者们的成长之路、问学生涯都甚为好奇,颇有可望而不可即之叹。

好在我最大的爱好是读书,并喜欢私下反复沉思咀嚼。既然无缘亲受指教,便乐于阅读关于学者的传记或自传,从字里行间搜求其成长路径与治学秘笈,以期觅得一二称手的法宝。就此不得不感谢《传记文学》编辑们的高远之见、敏锐意识和学术热情,为我提供了“偷师”学者们的绝佳捷径。因为刊物不断通过“封面专题”“学人自传”“流年述往”及“口述传记”等栏目推出有关学者生涯经历且思想与文采俱佳的文章,这类主题的文章每期几乎占据半壁江山,使我虽身在偏远的江湖陋室,对各领域各专业的学者竟产生了天然的熟悉感,似乎自己真正和他们促膝而谈过,甚至不经意间窥见了他们私人生活或思想中的某些秘密,其呼吸节奏、话语方式、举手投足等都在传记中自然流露了出来。因而当我之后有机缘当面见到其本人时,就总是忍不住把眼前的他们和传记中的形象加以对照,并不断提醒自己,这就是那位写下了某学术论著或论文大作的学者,他们并不知晓我曾“偷”了他们的东西,还对我客客气气……

这里只谈谈触及我生命与学术的多个角落、事后发现竟也与我有千丝万缕勾连的一次刻骨铭心的阅读。虽然我一直研究传记学,但从现有学术体系和学科设置看,从硕士以来我所从事的专业其实列属比较文学与世界文学,因此对比较文学界的学者甚感兴趣。所以,当看到《传记文学》2021 年第3 期关于乐黛云先生的封面专题《“一起为人类做一些好事”:乐黛云的学术乐章》时,就颇为激动,翻开杂志一篇篇细细读来,甚至一读再读。这一专题的精妙之处在于视角的多元和对话性,在乐黛云先生的自述之外,又收入了专题策划者赵白生对乐老师的访谈,更有钱理群、程巍等几位曾经的学生对跟随乐老师求学历程的回顾。如此,作为老师的乐黛云先生的自述,与学生们对她的描述等便构成了内在的交响,演绎出以乐黛云先生为主调的学术华章。乐黛云先生的自述《我的青少年时代》虽然只叙述到1949 年,尚未触及其学术生涯,但传奇般的人生故事、字里行间流露出的独立精神和人间情怀都足以让人动容。比如她为了离开贵州、北上求学,不惜以死逼迫父亲——事实上,正是曾在北京大学英文系当了四年旁听生的父亲将五彩斑斓而活跃激荡的外部世界的文化带到了她的家乡,培养了她从小对知识的渴求和开放精神——且最终和母亲合伙欺骗了父亲,以去南京中央大学为名义,中途则改道北京,入了北京大学,这其实也圆了父亲未能真正成为北大学生的梦,她的父亲应当高兴才是。更令我这个迷恋沈从文的读者艳羡不已的是,她不仅因为沈从文的偏爱而录取在北大中文系,而且得到了沈从文的亲自指点、教导和“夸奖”;更甚者是北平解放前夕,她还出于革命爱国激情去沈从文家,见到了“柔和而温馨”气氛中“非常美丽”的张兆和,这种运气何等令人垂涎,要知道,此时的沈从文可正在经历何等“人间炼狱”!就此一点,这篇自述就足够打动我,乐黛云先生将一种柔和文脉和坚韧风骨传承了下来,滋养了我等后辈学人的精神骨肉。

《传记文学》2021 年第3 期

由此便不难理解,这样一位充满自由开放精神和社会正义感的学者培养出了那么多优秀的学生,他们的“师门回忆”及访谈从师生关系等角度塑造了更为立体的乐老师形象。由此我明白了,乐黛云先生带学生的主要方式或法宝就是“让他们自由发展”、与学生知心畅谈、自然而然,按“老学生”钱理群的说法是“她思想的自由、开放和活跃”给他最深刻印象,尤其是对敢“闯(学术)红灯”的学生的保护。程巍更是在硕士升学问题上有切身体会,得益于导师乐黛云先生的“宽容精神”和大力“担保”,政治考试不及格的他才能有幸来到北大就读,并在乐老师那提供充分的自由与怀疑精神的客厅里,与其他学子一起像小鸟一样练习歌唱,慢慢“让自己的嗓音发出自己的特色”——事实便是,凡是听过程巍的讲座或与其当面交谈过,甚至认真读过其文章者,都会对他那充满磁性且反复缠绕的独特“嗓音”记忆深刻——也正是这篇文章,让我特别注意到了他那有声或无声的“嗓音”。在张锦颇为动情的文章中,我们则可以读到乐黛云先生对弟子日常生活、个人情感的呵护与关爱,特别是虽然经历逆境,但她依旧不断地以积极的精神鼓励学生对生活的信念和斗志,这对在学生个人问题上一贯粗疏的我无疑是一种警醒。

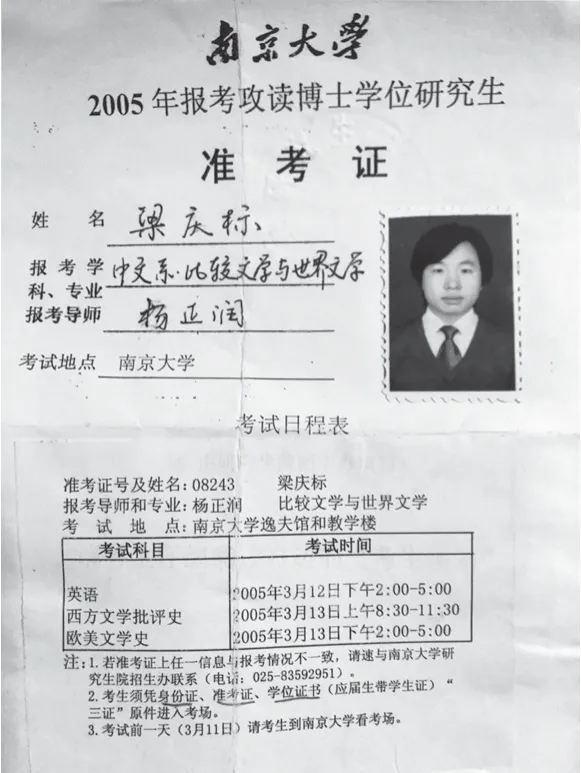

更有趣味的是,在张旭春回忆报考乐黛云先生的博士这一曲折经历中,我惊喜地看到了文章附上的杨正润老师在1994 年主动给他写的推荐信。我当即拍照发给杨老师看,得到了他的确认,也从他提携后进的这一行为中进一步认识了杨老师的人格魅力。而在2023 年刚刚于武汉大学举办的外国文学学术会议上,我第一次遇到了张旭春,在向他谈及这一轶事的时候,他依然非常激动地让我转达对杨老师的谢意,他说,这是改变他人生命运的重要事件,杨老师是他生命中的大贵人。暗中自喜之余,我转念一想,更感庆幸,杨老师难道不也是我生命中的贵人吗?当初硕士毕业,也曾想报考北大的博士,但由于种种原因放弃了,在海滨小城工作两年之后再度鼓起勇气报考了南京大学。当初博士考试的波折还历历在目,我因为任班主任的班级出了一些状况,直到考试前一天晚上才登上去南京赶考的夜车,几经周转度过了无眠之夜,第二天上午总算按时出现在了考场上;最后承蒙正润师不弃,我有幸被南大录取,而在面试之前,我从未见过导师,仅有的一次报考时打的电话,也被他匆匆挂断,因为我冒昧地提出了前去拜访的请求——而这种学术之外的手法无疑在他这里是绝对行不通的。就这样,我进入杨老师门下求学,这才接触了传记学,才渐渐有了今天的收获。

所有这些美妙的感受,我都细细咀嚼、偷偷品味,将其滋养输送到肌骨心灵深处,而其醇厚滋味和动人之情,实难为外人道也!

偷师导师研传学

屈指算来,从2005 年入门读博到现在,我跟随杨老师学习以及毕业后一起作科研项目等等,已经足足18 年了——恰与我的结婚时间等长。18 年中亲炙就学,蒙老师耳提面命、谆谆教诲,在学术方向、研究能力、人格品性、责任意识与社会正义等方面都得到了培育和发展,感激之情自然无以言表。不过大家可能难以相信的是,借这个机会,我更要向老师坦白:偷来偷去,我竟然还偷到了老师头上!有心的读者朋友自然会问,向自己的老师学习难道也用偷吗?

本文作者博士准考证

2023 年11 月,本文作者与杨正润老师(右)在庐山白鹿洞书院

我不知道别人的问学路数如何,其中自然也包括我的师兄师姐们,也不晓得别人赞不赞同我的研习方式:我总觉得,日常授课、学术讲座、言谈举止、酒宴茶叙等公公私私的各种场合,无疑都是向师长求学问道的重要门径,可贵的点拨与难得的领悟可能在不经意间就会发生,让学生有灵光乍现、醍醐灌顶式的收获;不过,我生性愚鲁、笨嘴笨舌,不善于表达,捕捉接受起信息来也不够敏锐,所以会让很多智慧从耳畔溜走而浑然不觉,后知后觉如此真不可救药。因而,我更重视的是私下里对文章著述的阅读与揣摩。在读博士期间,我尤其喜欢反复阅读导师的文章,从选题立意、结构逻辑、言辞表达、标题拟定等宏观微观诸多方面一一推敲,然后在自己的写作中加以摹仿和试练,文章竟也慢慢有了形状。毕业之后,当面承教的机会少了,就更加依赖这种“偷师”之功,杨老师虽然退休,但仍然笔耕不辍、思想活跃而不断革新,尤其是经常在《传记文学》刊发文章,无形中给了我偷师的机会。

本文作者在南京大学中文系资料室借阅的第一批书,其中第一本就是杨正润老师的著作《传记文学史纲》

在杨老师于《传记文学》发表的诸篇文章中,最让我享受和得益的是2020 年第9 期刊发的《我与“生命写作”》一文(与之相辅相成、遥相呼应的是原刊于《荆楚理工学院学报》2013年第1期的《传记研究:我终生的事业——写给青年朋友的学术自传》一文),我百读不厌,常读常新。其中最值得揣摩的是他以传记为志业这一决定性的人生选择:一方面,他注意到中外学术界有无数才智之士未能对学术方向有准确定位,皓首穷经一辈子,最终却被冷落如尘烟,心血空耗白费,令人惋惜;反过来,他深感庆幸的是,“我刚开始自己的学术生涯时,就注意到了这一点”,即敏锐地把握到了传记这一古老而新颖的学术领域的广阔空间和发展潜能,果断地投身其中。这奠基于他对自己兴趣与才情的审慎考量,如少年时代就倾心于《史记》、初中时代尝试文学虚构遭到挫折,才意识到“我成不了戏剧家,也成不了小说家。命运早就给了我另一种安排:我少年时代就熟悉了《史记》,这是中国最伟大的一部传记作品,我很早就同它联系在了一起”;另一方面,注意到作为改革开放后第一批博士点单位和博士生导师,朱东润先生在复旦大学招收“传记文学”博士,国外亦兴起新历史主义、精神分析、接受美学等新的批评方法,而他本人的研究方向即以亚里士多德《诗学》、莎士比亚评论为中心的西方文论,这些都为传记研究提供了“摹仿理论、主体理论、身份理论、对话理论、叙事理论”等多维视角,都与传记有着内在的学理姻缘;而两次赴美国丰盈愉悦的传记访学之旅、三部传记研究著作出版后引起的巨大反响及收获的荣誉、受聘上海交通大学后“一大项目、一个中心与一份刊物”这稳固而具有突破性的“传记三位一体”对其事业及声望的推波助澜与巨大跃升,都呈现出他辛勤耕耘后自然而然的春华秋实。因而,反顾这一明智而成功的选择时,杨老师在自述中的欣悦与满足溢于言表……

杨正润老师在《传记文学》2020 年第9 期刊发的《我与“生命写作”》

以上对诸多偶然或必然要素的勾勒显然是杨老师将传记中的“解释”理论在自己身上恰当运用的范例,从而为自己的学术选择赋予了自然正当性,“回顾此生,当历史的发展使传记或生命写作的研究成为必要也成为可能的时候,我选择了它,这是一个正确的、及时的选择。传记帮我理解人生和人性,生命写作使我的生命有了意义,谢谢你,传记!谢谢你,生命写作!”一位学者能如此紧密地将人生情志与学术研究无间地融会在一起,实属难得,也确为幸事。通过多年的伴随与交往,我们都很清楚,杨老师是严谨勤奋的学者,但也是充满浪漫才情的性情中人,话语之间常常充满诗意和理想,不过,以这种深挚的方式表达对传记事业的爱,我唯有在这篇倾注了其巨大热情和心力的传记文中才能读到,才能更加体会他对传记的深情投注、他以传记为天命的情怀。一读再读之后,我对传记事业的信念和勇气倍增,也明确了自己这浮浪半生和漫漫未来的学术方向。

学问不偷无以成,这便是我的切身体会。借助《传记文学》,在偷师过程中,我也慢慢成长,似乎渐渐有了学者的模样。我对学术也有了更多的热情和内在驱动,不再急功近利,甘愿退守一方园地耕耘不休,也就更加沉稳自怡,更乐于在学术会议中静静地坐在一旁,观察学者们的各种展演;学术积淀之外,则留意吸收其涵养气度、人格风范,开阔自己的胸襟与视野,并以传记文学中的诸位学者为尺度来品评学界诸公,对学术和学界的认识渐渐迷雾顿开,天光微露。

偷师传家学写传

“偷师”《传记文学》,我慢慢变成了一个学者,至少是一名“外省非著名学者”,一只手不断涂抹删改,量裁出长长短短、高高低低的学术“论文”。与此同时,因为不断读到《传记文学》上刊发的许多精彩传记文,沉浸在它们营构的各色鲜活生命的世界之中,常常被感动、被激励,我的另一只手也按捺不住,甚至更为肆意,强迫我偷学人家的文笔,不知天高地厚地也来弄笔,决心献身在传记写作的疆场,至少是想东施效颦,在这些传记文章勾引起我的强烈写传兴趣下,去捕获自己的传主,在形塑其生命形态的过程中,深入开掘自己的灵魂世界。

本文作者在《传记文学》刊发的部分论文

缘此,我又不得不再次感谢杨老师和《传记文学》,因为正是他在这本杂志发表的那篇在文史教育界产生巨大影响的传记文《“先生之风,山高水长”——追忆匡亚明校长》(《传记文学》2022年第11 期,《新华文摘》2023 年第2 期全文转载),尤其给了我莫大的鼓舞、树立了我写作的标杆和指引。学界周知杨老师是当代“传记理论家”和“传记教育家”,同时不应忽视的是他长期坚持践行的“传记写作”,因此亦堪称一位“传记作家”,这三者共同构成了其“生命写作”事业的三大坚实支柱,也由此彰显出传记在杨老师生命中无比重要的地位。正如杨老师在追忆南京大学匡亚明老校长时所言,在长期传记研究过程中,进行传记写作实践一直是他非常关注且身体力行的事,尤其是2009年之后,“写一部匡亚明传记的念头重起,而且越来越强烈。自忖我大半辈子研究传记,也写过传记,有些经验和心得,对写作传记的各种问题有所了解,我也是中国传记文学学会的副会长,写作时有方便之处”。这一“重起”的念头指的是1999 年6 月匡亚明的夫人丁莹如教授希望杨老师能为匡亚明立传之事,当然遗憾的是,由于机缘不巧,前后十年中他始终未能完成为匡老写传的夙愿。

不过正如杨老师所说,这篇迟到的回忆文聊可弥补这一缺憾,而事实上,令人欣慰的是,其巨大的影响力或许堪可替代一部正式的全传,因为这篇一万多字的传记文堪称精品、字字珠玑,凝聚了他多年传记研究的心得秘境:他充分利用了传记家与传主的熟识这一难得条件,以一个普通教师的角度和鲜明的“主体精神”写一位传奇式的大学校长,其“古貌古心”“端正待人”“不拘一格”的治校风格令人感佩,尤其是能真正关心教工、极力解决其困难,传主的高尚人格在字里行间呼之欲出,也彰显了传记主题的正义性与当代意义,颇令当下许多高校的执政者汗颜。此外,在传材处理上,作者也有意凸显场面化、戏剧化情境,文章从校长亲拟的“视事”布告开篇,追溯到早年第一次见面时的深刻印象和在能攻读研究生一事上对校长的感激之情,在此铺垫下着力写了三次拜见校长事件,一为解决住房,校长热情接待了一帮并未预约的年轻老师,并为学校住房政策的不合理而对行政部门大为光火;一为成立外国文学教学研究学会,这次校长虽腿部生病但还是很干脆地写了贺信以示支持;一为编纂传记丛书,90 高龄的校长正在治疗重病,但依然高度肯定并支持他的想法,遗憾的是校长的遽然去世使这一计划未能顺利实施,杨老师也把“‘外国思想家评传丛书’的编写草案,焚烧在匡校长的遗像前”,读来令人唏嘘感慨不已。行文之中舒缓持重的语言、强烈的主体情感寄托等无疑增强了传记文的诗性魅力,令人回味再三,而除了三次拜见匡校长这些核心事件,“给教师一间书房!”“一封贺信”“我支持!”等标题的拟定都是画龙点睛,极具感染力,颇得《约翰生传》之神韵。

作为学习写传的尝试,眼下这一篇就是我的传记文处女作,笔力青涩稚嫩、格局拘谨未开,但成功与否不论,至少开了笔,布下一个引线,能缠绕到哪里,燃烧到哪里,就再看此后继续偷师的成效了。不过,我且学学那些大师,在这里先卖一个关子:这一冒险动笔和难产的实验,竟然激起了我继续写传记的万丈雄心,也寻寻觅觅之后,死死盯上了一位当代作家——这位奇人绝真自由无羁,她行踪不定、心胸豪莽,充满人间正气;她上山下乡、东奔西突,在村寨山野之间留下了许多荡气回肠或柔情缱绻的故事,更以她的故事激荡了江湖内外无数人物的侠义胸怀和浪漫想象,也以她桃花源里的山泉醇酒醉倒了无数英雄好汉。她其实本是一个长满故事、也善讲故事的当代传记家,或准确地说,她是一位关注当代社会民生、书写各路草莽英雄的观察者与记录者,如漩涡一般吸卷了纵横纠葛的各种生命力量,颇有纵深。我最担心的其实是,这管残墨能否将其立笔成人,能否写出她的柔肠与剑心?

怎么办?唯有自强自励不息,我还是继续借《传记文学》这一传记江湖去“偷师”吧!大家有目共睹,借助《传记文学》《现代传记研究》等刊物,以及广大传记研究者和传记作家们的大力撑持,传记这一古老而新奇的文类正焕发生机,显露了强劲的生命力,有许多内容正等待我们去体悟和思考。杨老师又刚刚在《传记文学》发表了《传记的变革与传记研究的任务》(2023 年第8 期),提出了关于时代变局下传记的新任务和新使命这一命题;斯日主编也在汇聚官方学界等各方力量,大力推进作为独立学科的“传记学”的设立与建设,并在《传记文学》刊发了系列探讨文章,影响深广;《传记文学》中刊发的封面故事、学人自传、传记研究等各栏目独具特色,文章日渐丰赡厚重,且能敏锐地把握时代命脉,以颇富创意性的新奇视角讲述古今中外关乎所有生命的精彩故事,也在逐渐将你我他每个人的生命融入这一洪流之中,让我们借助传记,更深切地领悟生命的坚韧、活力与丰盈……

最后,还要郑重感谢贵刊的是,《传记文学》也培养了拙妻会林的读书热情。我曾向朋友、学生很多人推荐《传记文学》,他们最后有没有爱读,我真不清楚,但唯一有把握的是,这本杂志成了我妻子的最爱。在一堆订阅杂志和赠刊中,她只读《传记文学》,无疑借此增长了海量知识、培养了温婉情味,更重要的是,我以为,打发了大把时间——由此省却了与我的许多无端斗嘴,更不愿去刷抖音快手以愚己自娱了。窃喜之余,有时我又不免暗中揣测,咦,难不成她也想在这儿偷点什么?