面向出版融合发展的科技应用现状、机制和对策探析

2024-04-26谢炜范淼

谢炜 范淼

摘 要 科技创新与应用在出版融合发展过程中发挥重要作用,促进了我国出版业高质量发展。文章以专业学术出版社在科技创新与科技应用助力出版融合发展的经验为例,分析其中政府政策、用户需求、制度保障、从业者数字素养等因素的影响机制,提出完善科技应用在出版业融合发展及高质量发展战略布局规划、科技投入与运营机制、健全融合协作与沟通机制的发展路径。

关键词 出版融合发展;科技应用;数字出版;智慧出版;数字学术服务

科学技术是第一生产力,在出版融合发展领域更是如此。一直以来,学界与业界对科学技术促进出版融合发展进行了广泛而深入地研究。回顾数字出版近10年发展历程,技术进步无疑是推动出版融合发展的主要驱动力。技术所呈现的助力形式,按照影响对象的不同和影响方式的差异,可分成支撑新业态、驱动新形态和塑造新生态[1]。渗透到出版融合发展各方面的技术,同内容、渠道形成了三位一体的深度融合[2]。在前沿领域,人工智能等新技术正逐步发展为内容生产和渠道传播的关键要素[3]。随着新技术不断发展,特别是人工智能技术的快速进化和迭代,当下出版业走向深度融合发展的脚步加快,更需进一步理清科技创新与科技应用在推动出版社融合发展中的引领驱动和关键支撑作用。

当前,技术驱动下的出版融合发展已取得一定的社会效益和经济效益,但也应注意其产业模式、商业模式仍未成熟[4],需持续挖掘科技应用潜能助力出版深度融合发展。学术出版社在出版融合发展的过程中,普遍会经历数字出版、转型升级、融合出版和知识服务4个阶段,而每一步的发展成果都离不开技术应用和配套保障体系建设[5]。本文以专业学术出版社的出版融合发展历程和技术应用代表性成果为例,分析我国出版领域科技应用推动出版深度融合发展的现状、影响机制,提出未来发展对策。

1 我国出版融合发展的科技应用现状

近年来,出版业在政策引领下持续应用新技术推动产品服务升级,提升生产运营效能。应用云计算、大数据、5G、物联网、虚拟和增强现实、区块链、人工智能等技术,国内出版业正从数字阅读、知识服务向更广泛的文化科技融合方向演进。通过OA系统、ERP系统、在线审校系统、营销管理系统,以及结合最新的人工智能技术,出版业不断实施编辑、出版、发行等工作的数字化、在线化、协作化和智能化的流程再造。政策引领与技术发展推动着出版业转型升级,出版业自身也通过不断健全保障体系,提升科技成果转化

效能。

1.1 政策引领出版业科技创新与应用

2015年3月,国家新闻出版广电总局、财政部发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》,首次在政策文件中明确出版融合发展这一概念。2019年8月,科技部等6个部门印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》的通知,提出“打通文化和科技融合的‘最后一公里”和“创造更多文化和科技融合创新性成果,为高质量文化供给提供强有力的支撑”。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将实施文化产业数字化战略,壮大数字出版作为“十四五”时期的重要任务,同时组织实施出版融合发展工程。规划对技术创新服务出版融合发展提出了明确的目标和要求[6]。2021年12月14日,习近平总书记出席中国文联十一大、中国作协十大开幕式,在发表重要讲话时指出:“要正确运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,使文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。”2021年12月,国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》,对出版业提出了“出版科技创新与成果转化能力明显增强,数字技术赋能引领作用充分发挥,内容生产传播数字化水平显著提升”等要求。2022年4月,中共中央宣传部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,提出“要着眼加强前沿技术探索应用、促进成熟技术应用推广、健全科技创新应用体系,充分发挥技术对出版融合发展的支撑作用”的具体实施意见。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,我国应基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给

体系。

纵观过去10年,党和国家持续出台相关政策,从宏观方向指引,逐步发展为战略引领与实践指导并重,全方位指导出版业以科技创新与应用助力融合发展。

1.2 技术应用推动出版业转型升级

技术应用是出版社加快数字化转型,推动出版融合发展的重要驱动力。一方面,出版社通过主动观察与应用新技术,创建和扩充产品服务,提升业务效能和市场竞争力;另一方面,技术升级促使用户使用场景和使用需求发生变化,通过影响需求间接推动出版社实施科技

创新[7]。

我国专业学术出版社在出版融合发展的阶段划分上,不同学者给出的定义虽有差异,但都与技术的发展以及用户需求的变革密不可分。研究者将其划分为数字出版阶段、转型升级阶段、融合出版阶段以及知识服务阶段。

①数字出版阶段,主要从我国互联网起步到2010年左右,专业学术出版社在这一时期应用快速发展的数据库技术和网站技术,开始建立自有官方网站,通过自有渠道和第三方渠道提供电子书阅读服务,同时伴随移动互联网的初步发展(标志是3G网络的普及和苹果iPhone手机的发布)开始涉足移动互联网,发布自有的手机App应用。②转型升级阶段,大致为2010—2015年。此阶段数字内容服務的模式和规模日臻成熟,专业学术出版社逐步将新技术应用到内容生产更多的环节之中,专业学术出版社在建设官方网站以及提供基础的电子书阅读服务后,逐步进入内容资源管理平台建设阶段,同时通过OA、ERP系统实施数字化的出版流程体系化建设。③融合出版阶段,大致为2015—2020年。伴随大数据技术和人工智能技术进一步发展,数据仓库、BI商业智能等技术逐步在专业学术出版社中得到应用。④知识服务阶段,自2020年前后起发展至今。大数据、云计算、人工智能等新技术在专业学术出版社得到了更广泛的应用[5]。

经过20余年发展,国内主要专业学术出版社普遍已创建了OA办公系统、ERP系统、数字资源管理和数字内容分发管理系统、智能审校系统、数据库产品建设营销体系等在内的生产体系,为相关学术领域提供专业的数字化学术服务。与大众出版社更关注提供电子书服务以及挖掘部分图书的影视改编权等衍生价值不同,专业学术出版社更侧重应用新技术建设数据库以及提供满足专业学术需求的各类数字服务。

1.3 全体系保障科技应用实际落地

在科技应用服务出版融合发展的过程中,出版业也经历过各种坎坷,比如为了昙花一现的技术或模式“交学费”,或科技投入不低但迟迟无法产生效果,或面对层出不穷的新技术无从下手,长期观望。通过摸索和实践检验,行业领先的出版社逐步形成符合出版实际的科技应用系列保障体系,从组织、制度、流程、经费、人才等多方面确保技术有效应用于出版融合

发展。

适用于专业学术出版社的保障体系可分五个方面。①组织保障,即单位“一把手”支持,并设立相应的组织架构在出版社内部实施跨部门专业治理,以构建技术应用的组织体系。②制度保障,出版社需要出台融合发展及数字化发展规划,并配套建立相应的信息化数字化管理办法等,形成技术应用的理念和制度。③管理保障,出版社需推动全流程业务数字化和全员工作数字化,通过技术激励、技术担责、技术倒逼等方式培养数字化意识;全面规范数字化产品系列流程,建设包括产品设计、内容开发、编辑标引、产品运营、技术支持、营销推广在内的全流程管理体系。④经费保障,出版社应以每年营收的一定比例作为下一年度数字化与技术应用经费预算,形成产品经费预算、支出及考核机制,建立技术创新、技术应用的经费保障体系。⑤人才保障,出版社应加强人才的技术意识,潜移默化地于日常工作中发展全体员工的数字化文化环境,形成数字化和技术应用基本习惯,使人才从在用、会问、想用、会用状态到能主动发起或创造技术应用需求,逐步形成出版的技术

基因[5]。

2 科技应用效能的影响机制分析

分析出版融合发展中科技应用效能的影响机制,可从3个方面着手,即政策引导下的技术应用趋势、完善评估和管理机制保障成果转化的科学方法,以及通过培训等方式提升人员的数字素养与参与深度。

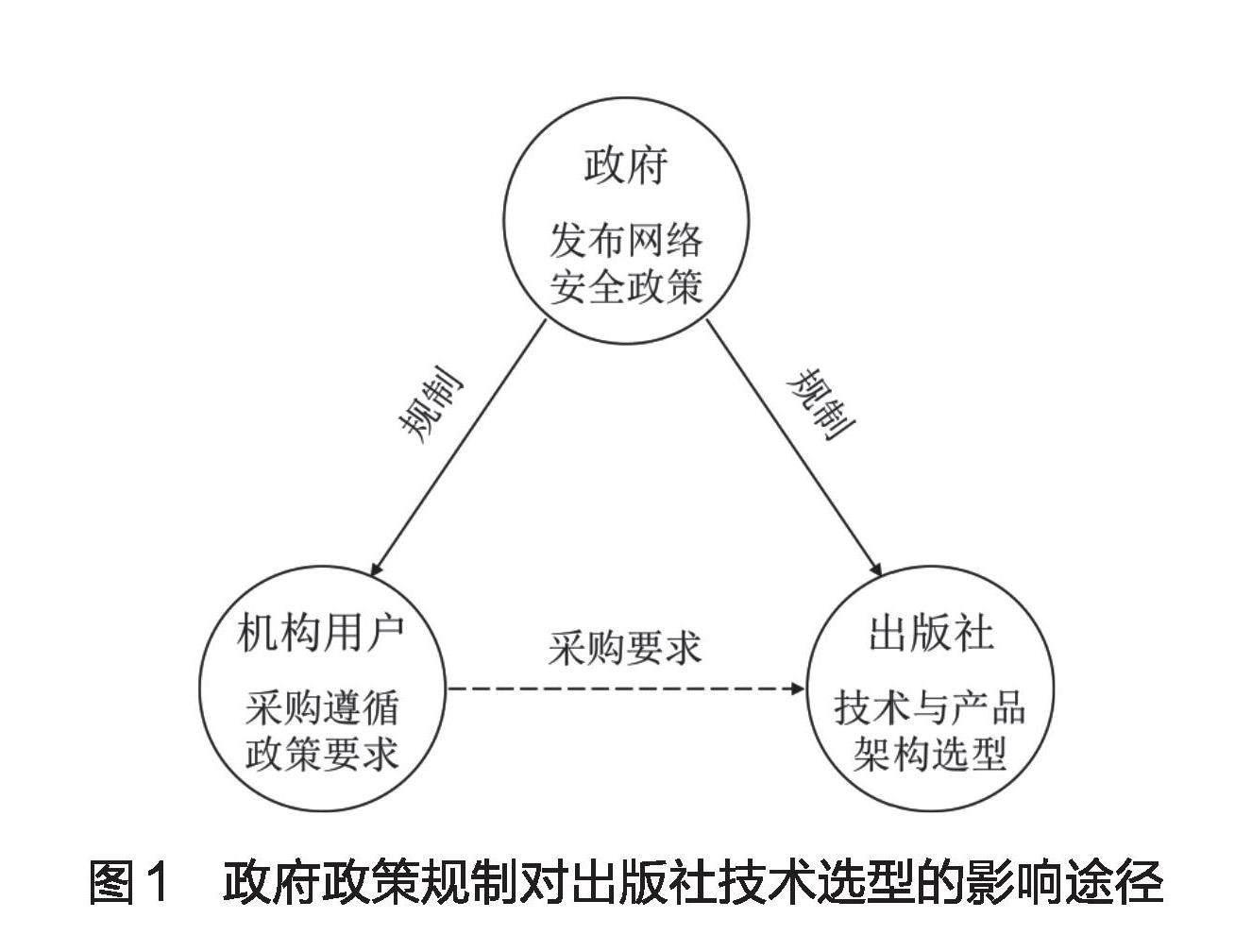

2.1 政策引导推动技术应用趋势

国家相关产业政策通过层层传导,透过规制、激励、信息、助推等形式,不但直接影响技术的路径选择和发展顺序,也对技术应用的需求和场景变革起到助推作用。比如我国政府近年来颁布的网络安全相关政策,直接对出版社在技术选型、购买技术类产品与服务形成规制。同时,国内机构用户在向出版社采购相关产品与服务时,也因政策相关要求提出安全新需求(见图1)。对相关政策持续关注和及时学习,有助于出版社更好把握技术发展方向与用户需求的

变化。

了解国家在科技与文化产业方面的政策,有利于出版社制定相应的产品和服务建设规划,提前布局技术规划、技术选型与技术储备,从而助推出版融合发展更高效实现社会效益和经济

效益。

2022年4月,《关于推动出版深度融合发展的实施意见》提出加强重要领域专业数据库建设,推动出版单位打造代表国家水平的社科文献、科技文献、学术文献、古籍整理融合出版精品,推出更多具有中国特色、世界影响的数据库项目建设等要求。专业学术出版社近年在主题数据库、古籍数字化等多方面推出了一系列经典产品并获得了专业用户与机构的认可。各出版社结合自身内容资源和专业编辑团队的特点,持续学习相关政策,不断打造优质的产品与服务,使得一部分产品一经推出就快速获得学术机构与学者的青睐。

2.2 体系健全保障科技成果转化

自2022年末OpenAI公司发布ChatGPT以来,多家互联网公司都发布了自家的生成式大语言模型,性能、功能和应用场景不断推陈出新。新一代的人工智能带来技术应用潜力的涌现,也带来了学术伦理、内容监管、版权认定等多方面问题。为此,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局等七部委于2023年7月联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》,以规制生成式人工智能在相关领域的应用。2023年12月,中国音像与数字出版协会发布团体标准《出版业生成式人工智能技术应用指南》,旨在通过标准规范的方式推动生成式人工智能技术在出版领域良性发展。

除了国家出台的规制政策,应对技术的快速变革,出版社自身也需建立科学的评估和管理机制,确保科技应用转化为服务自身出版事务的成果,而不是简单机械地投入到无休止的技术更迭中。专业学术出版社从偏重服务专业学者和机构的特点出发,对技术趋势和技术环境变化评估时应更充分结合自身业务特点,稳步进行新技术应用的引入和迭代。

2.3 个体素养影响科技应用效能

纸质出版中编辑的工作随着图书上市便告一段落,而数字出版项目需要不断迭代升级,要求编辑长期参与。出版融合发展对编辑的工作流程和数字素养提出了新的要求。专业学术出版社在早期介入知识服务、主题数据库等领域时,因为缺乏具备经验的团队和科学的项目运营与建设机制,常常以资源数据为核心提供服务,在产品的持续优化和数据挖掘利用方面普遍存在认知不足、重视不够的问题。为此,出版社应不断优化业务流程,形成需求驱动的产品優化与数据资源开发机制,关注知识服务、主题数据库的用户规模与营收规模成长,不断创造更优质的社会效益和经济效益。

产品持续升级的背后是从业人员的能力与思维持续升级。有学者对当前业界保障出版融合发展人才采取的措施进行总结,包括推进数字出版相关的专业技术岗位设置、提升从业人员技能、完善继续教育机制、开展绩效考核和职称改革等[8]。专业学术出版社的主要做法包括设计数字编辑、技术编辑、数字营销、数据分析师及软件工程师等一系列岗位,建立保障出版融合发展的专业技术队伍。

编辑的数字素养培育也包括与出版服务对象建立连接,在服务中提升对用户需求的把握,同时提升编辑与作者的协作效率。专业学术出版社和学术机构、学者等用户建立了多种沟通方式,以了解和挖掘用户的潜在需求:①为作者提供协同云服务,与作者、机构实现在线连接,实现双方的共同赋能;②为学者提供智能辅助工具,如智能写作、专业智能审校、查重服务等;

③为学者提供多元化的数字学术阅读场景,推动学术交流的数字化变革,加强作者、编辑、用户的互动[9]。

3 出版融合发展科技应用对策

从专业学术出版社的科技应用创新发展历程和经验来看,技术应用要深入推动融合发展不是单纯依靠某一项技术的应用,也不是某一个创新应用项目的开发,而是依托基于出版社整体业务全面推进、持续迭代、长期发展而形成的完整技术应用体系。专业学术出版社通过明确技术应用理念、完善布局与规划、落实投入与运营、建立融合发展机制4个方面,不断提升科技创新助力出版融合发展的效能。

3.1 重塑融合发展技术应用理念

从出版融合发展的技术应用上看,有3个关键理念:①技术应用是长期主义,要持续跟踪、持续探索、持续投入;②技术应用只要最适合与最经济,不追求最先进;③技术应用应着眼于业务实际,注重实效。技术应用可以是创造新业态或极大提升效率的平台应用,也可以是一种新技术的轻量尝试、一种成熟技术的场景变化、某个微小环节问题解决的思路与方法。这样的创新必须根植于实际业务中,必须广泛持续地在出版日常工作中积累,才能真正推动出版各条业务线乃至整体出版业务模式产生质的变化。对于出版融合的技术应用来说,理念的转变尤为

重要。

3.2 完善战略布局与整体规划

专业学术出版社在把握正确出版方向的基础上,提前进行融合发展与技术应用长远战略布局对推动出版融合发展起到了重要作用,战略、制度、保障、环境和文化逐步推进,同时密切关注新技术、新理念、新方法,及时跟进新技术发展,探索新技术应用,逐步迭代,持续投入,持续发展。

出版社应响应相关政策引领,制定以科技应用服务出版融合发展的战略布局。除了关注出版、文化、科技相关政策外,出版社也应关注自身所处领域的政策,特别是与科技融合的政策。而后出版社可结合自身资源优势和所处领域特点,确定产品与服务的建设方向,并围绕该核心,确立“硬件层面”与“软件层面”的数字基础设施建设目标。“硬件层面”包括OA办公系统、ERP系统、数字内容管理系统等。“软件层面”包括技术团队建设目标和全员数字素养培养目标、技术统筹机制、内部培训机制,以及所需的激励体系、营销体系、保障体系等。

当前,专业学术出版社正处在进一步实施全面推进出版深度融合发展战略的阶段,包括构建数据中台,利用高质量的数据治理和数据服务提升出版社生产经营效率和决策能力;构建新的社内信息化基础架构与技术中台,支撑业务部门快速、低成本构建数字产品和服务;推动业务模块化,构建稳定、高效的技术应用体系;构建基于人文社会科学等学术垂直领域的云上数字化学术服务生态平台,探索新业态和变现新

途径。

3.3 落实科技投入与运營机制

为科技应用有效转化为促进出版融合发展的成果,出版社可实施预算保障、目标设定、研发资源统筹等措施。

①预算保障。出版社应结合战略规划确定年度技术投入的总预算,并按照实际情况规范预算的使用与审计。②目标设定。在投入取得保障后,还要避免“重建设轻运营”。合理设计科技研发支出中建设费用和运营费用的占比,综合设定建设目标、运营目标,并将具体责任落实到人。③研发资源统筹。因人员规模、业务体量甚至经营所在地的差异,出版社应灵活采取自主研发和外包开发模式,或有机结合两种模式。当专业学术出版社采取自主研发和外包开发结合模式时,应由出版社相关部门进行技术和数据资源的统筹管理,防范由于外包团队变更导致项目超期,或其他原因导致的内容和数据侵害

风险。

3.4 健全融合协作与沟通机制

将学术内容数字化,变纸质阅读为数字文本阅读早已不能满足学者的需求。学者需要定制化、个性化的服务[10]。若技术人员、产品人员、内容编辑甚至是目标客户,在项目的前期可以建立协作机制,从技术趋势与特性、内容资源特点、用户需求等方面进行融合策划,更能打造出高质量项目。

提升出版社内部协作效能,部门间要建立开放包容共建共享的大格局,建立部门间横向协作、利益共享的机制[11],特别是认真规划好应用数字技术的项目考核与奖励机制,调动专业内容团队的参与意愿。同时,现阶段涌现的人工智能技术,已能与内容服务创新、业务流程优化融合,建立一体化内容协同生产传播体系[12],直接提升内容部门的工作效率。出版社可以在内部采取更广泛和深入的信息交流、专业培训与分享机制,加强内容部门人员对新技术的了解,提升主动参与到融合发展项目的意愿。在外部协作方面,定期与用户分享推介自身产品和服务规划、调研技术变革下用户的需求变化以及构建学术共同体都是较有效构建协作机制的

措施。

4 结语

科技创新的持续发展,带动公众使用文化服务的场景和目标不断变革。当前快速发展的人工智能技术,更以直接参与知识生产、知识服务的方式对出版业提出新挑战,创造新机遇。出版社有效应用科技手段,助力出版融合发展,既是满足自身转型升级的实际需要,也将为建设社会主义文化强国的关键任务贡献更多力量。

(责任编辑:翟艳荣)

参考文献

[1] 曹世生,范军. 融合创新:以新技术赋能出版高质量发展[J]. 科技与出版,2020(5):29-34.

[2] 徐东,崔然. 我国数字出版融合发展趋势探讨[J]. 出版广角,2020(5):15-18.

[3] 张新新. 生成式智能出版:知识生成原理、沿革与启迪:从智慧驱动到数据驱动[J]. 编辑之友,2023(11):36-44.

[4] 陈嫦娥,田方斌. 新形势下出版业融合发展路径探析[J]. 出版广角,2023(17):47-52.

[5] 谢炜. 智慧出版:构建学术出版融合发展新体系[J]. 出版广角,2022(9):28-34.

[6] 李弘. 技术驱动数字化转型出版迈入高质量发展[J]. 新阅读,2021(12):7-10.

[7] 范淼. 创新技术驱动智慧出版:学术出版发展路径研究[J]. 出版广角,2023(16):11-16.

[8] 李弘. 对我国数字出版产业专业人才队伍建设的思考[J]. 出版广角,2021(20):41-43.

[9] 谢炜,张倩郢,王瑾. 学术出版新生态:数字学术出版研究初探[J]. 出版广角,2021(22):6-9.

[10] 王瑾,柴寧,潘晓颖. 我国出版学术服务升级的进路:兼谈国际出版机构学术服务经验与启示[J]. 出版广角,2022(4):40-45.

[11] 郝英. 我国传统出版业数字化转型的问题与对策研究[J]. 全国新书目,2023(6):144-146.

[12] 刘长明. 从数字化到数智化,智能技术赋能出版融合创新[J]. 出版广角,2022(6):33-36.

贡献声明:

谢炜:在本文撰写过程中,负责提出论文选题,细化研究框架,撰写及修改完善论文。

范淼:在本文撰写过程中,负责撰写论文、收集论文中涉及的材料。

作者简介:

谢炜(1981— ),社会科学文献出版社副社长,兼任中国音像与数字出版协会常务理事、协会知识服务与数字版权保护技术工作委员会副主任委员。研究领域:学术出版、数字出版、出版经营管理、人力资源管理。荣获第十一届数字出版博览会“数字出版·影响力人物”称号、第三批北京市新闻出版广电行业领军人才。通信方式:xiewei@ssap.cn。

范淼(1982— ),社会科学文献出版社数据中心数字运营主管。主要研究方向为数字出版、数字运营。通信方式:fm@ssap.cn。

Analysis on Current Situation, Mechanisms and Strategies for Scientific and Technological Innovation Assisting the Integrated Development of Publishing—Based on the Chinese Professional Academic Press

Wei Xie Miao Fan

Social Sciences Academic Press (CHINA),Beijing 100029,China

Abstract Scientific and technological innovation and application play an important role in the integrated development of publishing,facilitating the high-quality development of China's publishing industry. Based on the experience of Chinese academic press leveraging technological innovation and application to support integrated development of publishing,this paper analyzes the influencing mechanisms of government policies,user demands,institutional guarantees,digital literacy of practitioners and other factors,and proposes a development path for improving strategic layout planning of the integrated and high-quality development of science and technology application in the publishing industry,as well as investment and operation mechanism,and the establishment of comprehensive collaboration and communication mechanisms.

Keywords Integrated development of publishing;Applications of technology; Digital publishing; Smart Publishing;Digital Scholarship Services