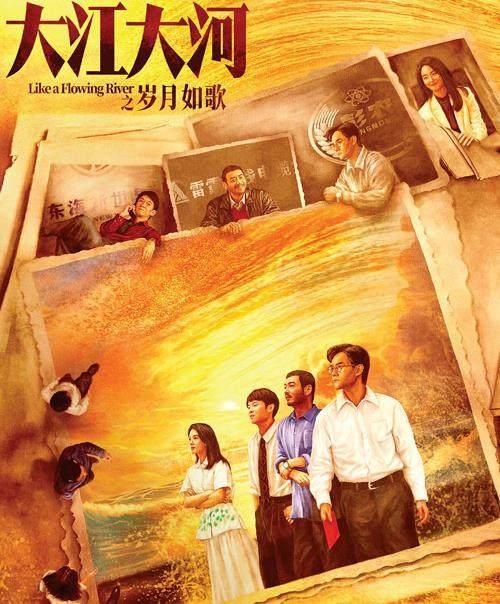

《大江大河之岁月如歌》: 改革叙事的变奏曲

2024-04-25林楠陈旭光

林楠 陈旭光

在思想史的定论中,有论者从启蒙主义立场将20世纪90年代描述为“人文精神危机”的时代;有论者从整个20世纪的角度,将其定义为“历史的终结”;也有论者站在21世纪初“中国崛起”的线索上将20世纪90年代视作发展的蛰伏期。[1]近年来不少文艺作品表现出了对90年代浓郁的兴趣。《山海情》(孔笙/孙墨龙,2021)、《漫长的季节》(辛爽,2023)、《繁花》(王家卫,2023)以及开年大剧《大江大河之岁月如歌》(孔笙/孙墨龙/刘洪源,2023)(以下简称《大江大河3》)都把故事放置在20世纪90年代的场域当中,让这个十年散发出无限魅力。

在“中国崛起”的线索上,《大江大河》系列作品通过国有企业、农村改革、个体经济的三个典型人物描绘出改革开放更为多元、立体的景观。《大江大河3》的剧情正式挥别改革初期来到20世纪90年代,如何讲述故事构成20世纪90年代的话语形态与思想立场。在叙事方式上,《大江大河3》吸纳了刑侦、言情、商战等多种类型片的叙事元素与叙事技巧。在叙述策略上,家国一体深刻地内嵌在《大江大河》系列的故事结构中,家族悲欢、情感离合被文本固定在改革历史的具体坐标上。在话语形态上,工人群体的觉醒与知识分子走入底层的“双向奔赴”,多方位肯定了市场经济所带来的正面影响。《大江大河3》在叙事技法、“中国故事”和主体性自觉的探索中建构起充满生机的20世纪90年代的审美空间。

一、叙事技法的成熟

影视剧的改革叙事是一种通过视听综合艺术语言,围绕“新时期改革开放的时代生活及其发展进程”,表现“经济、政治、文化、社会等从传统向现代转换过程中的历史内容”的叙事形态。[2]在早期的改革叙事中,文学作品《乔厂长上任记》的故事具有一定代表性。剧中乔光朴有苏联留学的经历,在1958年已经被委以重型机电厂厂长的重任。作为改革精神的担纲者,乔光朴有责任有义务领导工人进行改革。在这种叙事中,担纲者们往往具有强烈的精英意识,与“群众”分属于不同的群体。

20世纪90年代以来,丰富的物质生活、多元的精神消费进入普通市民的日常生活,市场经济背景下,大众文化、消费文化成为影响改革叙事重要因素。有研究者认为:“中国电视剧的发展处在具有中国特色的市场化与国有性双轨运行的背景下,一方面受到国家政权的干预和引导,同时,又受到市场经济、消费文化的强力冲击。”[3]《大江大河3》中的人物成长依托国家发展的宏观背景,“邓小平南行”“国企改革”“香港回归”等历史事件穿插在人物的命运发展中,但在20世纪90年代视域中改革叙事又有其自身的特点。

十一届三中全会以后,党的政策从“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”。作为改革叙事的原点,在《乔厂长上任记》的故事中,乔光朴的形象具有重要的象征意义。一方面他心系国家事业,充满革命的热情与斗志;另一方面,他又属于信奉工具理性的治国理政的专家。乔光朴用考核评价为表征的工具理性来规约工人的具体行动。在他的潜意识里改革的任务是第一位的,像“鞭子”一样的时间与数字时刻提醒着他任务的紧迫性。情感生活与人文关怀都在他的价值判断之外。在《大角逐序曲》(中国大陆,1987)、《坨子屯纪事》(中国大陆,1996)、《抉择》(中国大陆,1997)等剧作中,这种以外在于人的“理性”来衡量人的价值的情景都有明确的表现,它们形塑着文艺作品对个体想象,甚至作为结构性的内容影响了当下部分影视剧的人物塑造。

走向现代的历史叙事中传统与现代的对话产生了诸多形变,例如贫困与富裕、中与西、新与旧、农业文明与工业文明、权与法、情与利等二元对立结构将大冲突、大融合书写进改革叙事的审美关照中。在市场经济的背景下,精英主义快速退潮,改革叙事也在这一过程中趋向平民化、世俗化,在工厂车间的内与外讲述更贴近市民生活、更符合大众文化审美趣味的故事。

《大江大河3》的人物塑造保持了系列作品的一贯高水准,把视角转向人物的内心世界与情感矛盾,对早期改革叙事强调工具价值效用的现象起到一定纠偏作用。宋运辉的情感与事业的交错,雷东宝与小雷家的纠葛,杨巡创业中忽视的家庭情感都是《大江大河3》表现的重要内容。人物的精神史、成长史也在人物的现实处境中徐徐展开。即便是一些配角,他们在时代浪潮中也表现出富有人情味的鲜活个性。在小雷家,雷士根做人做事讲底线讲原则,遇事却胆怯退缩;雷正明有技术能管事,心眼也多,一有风吹草动就转向投机主义;史红伟成熟稳重,能办事却难挑大梁;四宝没心没肺,小事嘴甜,大事糊涂……小雷家村的“能人”没有“省油的灯”。这些人物性格一以贯之在新剧情中继承与发展。

对“人”本身的发掘成为改革叙事的一种转向。《雪野》(齐兴家/金韬,1988)将致富与独立的女性意识联系在一起,秋香收了“两袋黄豆”的“彩礼”就嫁作人妇,改革开放后,她的自我意识开始觉醒,为离开不适合的婚姻,她毅然决然地选择离婚。从贫困走向富裕,从传统观走向现代,这一觉醒的过程也是秋香物质生活改善的过程。《鸡毛飞上天》(余丁,2017)中有“鸡毛换糖”[4]的义乌精神,《温州一家人》(孔笙/李雪,2012)是敢闯敢拼的温州精神,《大江大河》系列中宋运辉、雷东宝、杨巡都有着鲜明的个性,内蕴着“现代性”的优秀品质,这也是他们走向成功的决定性因素。

因此,改革叙事表现的走向现代的过程不仅仅是工业化、市场化过程,也是對“人”的现代化的审美表达。《大江大河3》把人物命运放置在改革开放的场域当中。角色的成长史与改革史的平行、交错及交融为剧作增加了亲切的代入感与浓郁的史诗感。剧中,工业发展、市民文化、创业致富等主题都是影视化的重要对象,展示人物纠葛的家庭、办公室、商场等空间并不是“中性”的,这些景观循着邓小平的“摸着石头过河”“先富带动后富”这一思路空间化展开,在改革的名义下,一种“更有活力、现代和进步”的景观进入观众的视域。[5]

除了人物塑造的转向外,《大江大河3》也在叙事中吸纳了多种类型片的叙事元素与叙事技巧。在彭阳农药厂中毒事件中,剧情以“工厂机器老化——工人私加原料——粮仓误施毒药”的顺序一波三折地制造悬念,使案件侦破陷入延宕之中,这属于刑侦剧的叙事类型。在感情线上,宋运辉、梁思申、杨巡的三角恋情节也得到完整地呈现,这又属于言情剧的叙事类型。在杨巡与梁思申的合作中,对商场控制权的争夺则属于商战戏元素。这些新的叙事元素、叙事技巧的加入为观众带来了新鲜的观感。总的来说,《大江大河》叙事技法的成熟既表现在改革叙事的谱系中,也表现在剧作对20世纪80年代、90年代不同想象的纯熟表达之中。剧作对20世纪80年代的叙事致力于对历史的复原与纪实,它借老徐、路小拉、宋运辉等人物对时代问题作出了立场分明且思路清晰的解答。这是思想史的20世纪80年代。20世纪90年代的叙事则是切近又含糊的,它绕开了思想纷争与价值判断,让时代的主角们不计较得失地齐聚一堂为时代干杯。“邓小平逝世”“香港回归”等不具应付当下问题与指导行动的叙事元素所提供的是一种“怀旧”的情绪。20世纪90年代,“资本”与“市场”在改革叙事的结构中获得牢不可破的地位时,思想纷争都退入审美的幕布之后。

二、家庭关系的转喻叙事

转喻是传统修辞学的重要辞格之一,它表示与“邻近”的真实世界的指代关系。有论者指出,“艺术作品常常通过转喻的方式来表现世界”,影视剧善于转喻式地通过人群来表现城市,“作为市民的生活空间,城市也相应成为转喻空间”[6]。在改革叙事中,家庭也常作为改革开放的转喻空间来进行结构,家庭的破裂、重组实则是改革开放中不同价值选择落实在个人身上的具体展开。

儒家的伦理体系将家庭与国家之间深度捆绑,从而演绎出“君臣父子”的政治格局。在新文化运动中,启蒙文学则对两者的关系进行松绑。鲁迅的《伤逝》讲述了“五四”新青年走出家庭的故事,巴金的《家》是青年与家庭断绝关系的经典寓言。旧家庭的破碎与新家庭的建立对应着打破传统礼法与解放思想的过程,詹明信指出第三世界文学中包含着寓言性质,这些故事“讲述关于一个人和个人经验的故事时最终包含了对整个集体本身的经验的艰难叙述”[7]。可以看到,家国一体化的叙事有着深厚的文化与历史渊源。

《大江大河》系列宋运辉、雷东宝、杨巡三个主要人物的家庭情况都有交代,宋运辉通过高考走出农村改变了人生,雷东宝与杨巡则生长在不健全的家庭中而早早地进入社会打拼。在叙事的起点上,他们的原生家庭都处于衰败状态,在改革开放中进行家庭关系的重组。换言之,旧有家庭关系的破裂推动着他们进入到改革叙事的视域。《温州一家人》的故事从周家离开祖辈生活的村庄开始,《鸡毛飞上天》中陈江河是被收养的孤儿,骆玉珠早早离开未尽赡养责任的父亲。在改革叙事中,家庭史深刻地内嵌在改革史之中。这也不难理解,为什么在《乔厂长上任记》中乔光朴在改革叙事中没有情感的负累。妻子死后他孑然一身为开始另一段“情史”做好了准备,爱慕者童贞则能在乔光朴上任后在精神与工作上给予全面的支持。在新的情感中,乔光朴的“爱”让“衰老”的童贞重新热切起来,他对童贞表白道:“你以前在我耳边说个没完的哪些计划……我们一定要揽过来。……现在我心里没有数,你要帮助我。结婚以后每天晚上教我一小时的外语,怎么样?”[8]他与童贞再续前缘的表白并不是爱情的誓言,而是内心对改革事业的抱负与期许。乔光朴对情感与事业的选择有内在的一致性。

作为家庭关系的一种延伸,《大江大河》系列主要人物的情感线也在终曲中接续。在东海厂,宋运辉在情感与事业的双重挫折中完成蜕变,剧作对他在情感矛盾、派系斗争中的心理转变有着细致的描绘,这也是剧中最牵动人心的桥段之一。具有意味的是,宋程的感情裂缝也是从程开颜学外语失败后开始的。随着改革的深化,宋运辉面对的不只是内部矛盾,洛达公司——推进合资过程中的“内化”的他者——逐步成为其面对的主要对象。不具备外语能力的程开颜失去叙事功能,“消失”在后续剧情中。宋程决裂是剧情重要的转折点,宋运辉被调到彭阳厂与婚姻失败达成家国一体叙事的“共谋”。这种叙事方式用更加戏剧化的手法呈现宋运辉改革事业的曲折,表现了宋运辉为国家事业而甘愿遭受误解,也让观众能够从宋运辉脆弱无力中获得情感共鸣。在叙事推进中,宋运辉终于从繁杂的家庭琐事中脱身,在家国一体的改革叙事中走向国家事业的选择。

概言之,宋运辉的情感一直作为国家事业的转喻而存在,两者往往共同推进相辅相成。在另一条感情线索里,梁思申与宋运辉用英文通信,宋运辉以这种方式来学习巩固自己的外语。在《大江大河3》中,梁思申得到宋运辉的授意后继续留在东海厂,她决定不再计较个人的荣辱得失,代替宋运辉完成东海厂中外合资的工作。梁思申占据了文学作品《乔厂长上任记》中的童贞的位置,最终与宋运辉完成家庭的重组。

从“小家”到国家,小雷家村所遭遇的经营问题是乡镇企业发展的一个时代缩影。《大江大河3》中,小雷家借着市场经济的东风,一路高歌猛进,登峰电线厂完成了从企业集群化到股份制的转型,并通过政策红利搭上高速发展的时代列车。另一方面,小雷家仍未转变企业“人治”的思路,且长时间以高负债的状态运转着。在资本不断扩张的企业上升期,利益与人情、个人与集体的诸种矛盾都得到转移,从而让问题处于悬置状态。

剧中小雷家的发展与国家发展互为印证。如果说改革叙事中丰富的物质生活导致了价值理性对精神价值的僭越,那么以利益驱动释放生产力的模式则带来后续的“金钱狂热”的癔症。小雷家因势而生,因势而衰。改革开放后人心浮动,雷东宝带领小雷家村走上致富之路,他抓住了小雷家村“想过好日子”的心,秉持着带领小雷家村集体致富的信念是叙事动力的主要来源。小雷家村立业之初,老书记收受回扣上吊自尽,小雷家村用投票的方式选择了父债子偿。利益与人情的选择一直是小雷家村致富过程的核心问题。在此,人情也代表乡村具有集体主义性质的美好人伦。小雷家人的选择也暗示了雷东宝的命运。

诗人西川曾提过一个有趣的观点,他认为历史阶段与历史叙事常常無法一一对应,追求现代化的进程可能要比常识性的认知要早上许多,“现代”阶段无法解决的问题自然而然地进入到“当代”的视野当中。[9]西川在此讨论的是如何理解19世纪与20世纪之间的关系。以这种视角来看,20世纪90年代从精英文化到大众文化的转型,从改革初期到市场经济的改革深化,有其内在的逻辑无法独立而论。小雷家利益分配与权力分配问题在20世纪90年代爆发,这只是20世纪80年代改革问题的一种延续。

雷东宝凭着一颗“想过好日子的心”敢闯敢做,几次侥幸地摸到了“一手好牌”,他将此归功于领导才能与个人魅力,而没有形成改革先行者的自觉。他属于改革机遇期的先行者,享受了制度红利,却无法看清政策形势一再越界。这是他与宋运辉的最大不同。《大江大河》较为细致地展示了工农商三条改革线索,但在剧集结尾只能由宋运辉“代表”雷东宝与杨巡为“一代人”做出总结,借由他的口中说道:“一代人有一代人的使命”,“一代人有一代人的担当”。而雷东宝与杨巡总要经由宋运辉提醒才能意识到自己在改革叙事中所处的具体坐标。

《大江大河3》对思想史遗留问题的态度是乐观的。雷东宝失去行动力后,他仍可以退回重组家庭颐养天年。遵守市场规律,抑制过剩欲望,就能重建家庭秩序。同样,剧中杨巡母亲死后,传统的大家庭分崩离析,杨巡借助资本的力量让兄弟姐妹回到身边,达成兄妹认同并完成了家庭的重组。市场经济中资本主导着家庭伦理完成了改革线索中的家庭叙事,这种家国一体的叙事结构不仅重组了人物的情感结构,也重组了小家庭乃至大族群的伦理关系。

三、主体性的自觉

在《乔厂长上任记》中,乔光朴引入考核评议的制度对机电厂进行改革,其中最重要的事迹就是对杜兵的改造。杜兵干活哼小调,是“鬼怪式操作法”的发明者。作为机电厂工人的代表,他“思想混乱”,从“肉体到灵魂”都退化了,不仅“精神萎靡”而且“政治衰老”[10]。经过改革,机电厂实现了“标准化”“系列化”“通用化”,杜兵被安排到体制内的合适位置,也成为“标准化”体系的一部分,但他的“政治衰老”已无法被治愈。

小雷家续写了“杜兵”的创业故事。在小雷家村,电线厂集群化、股份化迅速扩大了企业的规模。现实条件的限制、体制的规约使得他们暂时摆脱“精神萎靡”的状态,亢奋地进入资本再生产中。他们被时代浪潮推动,没有主体性。资本的自我繁殖、自我扩张暂时悬置了小雷家创业以来的各类改革问题。当企业经营问题出现,这些人物随即失去他们在改革中的具体坐标,退入时代的背景板中。这种盲目扩张最终在经济规律中走向衰败。

除了雷东宝与小雷家的暧昧关系外,剧中小雷家的另一线索为小雷家与县委领导之间若即若离的关系。小雷家带头致富可以将发展的势头辐射到周边乡镇,让更多的群众受益;当小雷家的发展超出了政策范围,甚至触碰法律红线,这时县委又及时出手对企业进行整治。良性的交流互动让小雷家保持整体向上的姿态。这组关系在《大江大河3》中较为集中地体现在雷东宝与宫新鸣两个角色上。宫新鸣在权力斗争中失败出走,代表着“党组织”的监管力量撤出“雷霆”的管理层。一旦“雷霆”的合法性经由“党组织”的批评而消失,其发展就陷入停滞状态——在《大江大河3》中表现为“雷霆”的无序扩张,这也是小雷家再次衰败的起始点。正如机电厂的工人处于乔光朴的评价体系中,小雷家也始终处于老徐、宋运辉以及县委班子的“凝视”之中。站在工人的对立面,乔光朴对改革充满热情与信念既不会“精神萎靡”,也不会“政治衰老”。对“群众”的想象塑造了“乔厂长”们的形象,从而生成了改革的初始寓言。相对的,行事莽撞的雷东宝、精明市侩的杨巡、迷惘冲动的寻建祥、汲汲名利的虞山卿等人物在宋运辉的成长史中承担了类似的叙事功能。

在调到彭阳厂前,宋运辉的主要身份都是国企的技术人员,《大江大河》系列剧对他的刻画主要通过三次技术改造来展示。第一次技改时,宋运辉大学毕业以基层工人的身份参与。他计算了设备“跑冒滴漏”所造成的原料能源浪费和产能下降的情况,向厂里提出停产维修的建议最终获得工人與管理层认同;第二次技改则在国内外市场的考量中引进了外国尖端技术;第三次技改始终围绕着“传统派”与“改革派”关于东海化工采用何种合资模式及其可行性的问题。三次技改展现了社会主义企业在改革开放中发展升级的一般逻辑与技术升级所遇到的现实问题。以技术来为中国化工开路是宋运辉一贯的理想,他在剧中反复强调理想与技术的关联,前者为体后者为用。但在现实的法则前,“单向度”的改革不能获得真正的认可,这种理想主义最后都以宋运辉的自我牺牲收场,技改的成果也归功于人。重构“群众”想象,激发主体活力,来达成真正的认同,并不能用理想主义来进行简单的概括。

马克斯·韦伯在进行关于资本主义精神的论述时,认为“个人魅力型权威”[11]是一种革命性力量,领袖具有神圣性、英雄主义或模范人格,因而能领导群众。改革初期,内蕴工具理性的改革领导者浓缩在乔光朴的形象上,他与韦伯所论述的“资本主义精神”有内在的相似性。这种改革叙事中,文学作品中以乔光朴为代表的领导者与杜兵为代表的工人最终分化为不同阶级。在社会主义的想象中,改革精神的担纲者理应有本质的不同。在《大江大河3》中,宋运辉的主要问题在于“过分追求结果,做人做事只顾向前,没有注意团结同志”,如何在面对复杂问题时协同众人是宋运辉以后要着重思考的问题。对于重写改写叙事,这番评价有着画龙点睛的作用。注重结果,讲求效率固然重要,但没有对改革发展高屋建瓴的体认,“单向度”的改革行之不远。

电视剧中,宋运辉到任彭阳厂部分最为核心的内容是知识分子与普通工人间的互动,两者在彭阳厂转型中的对话乃至认同是《大江大河3》对改革叙事的一次新探索。彭阳厂技术落后、发展停滞。在发展困境中,宋运辉带领彭阳厂工人重启竹胺研发与面临下岗的工人联结成同进退的命运共同体,他决定改革研发模式,建立奖罚制度,科研与创收双线展开。剧中,竹胺研发是课题组负责人曹自立奋斗多年的学术理想,剧集对她的成长经历描述不多,但竹胺项目的介绍及老同学的回忆几处闲笔中已然勾勒出其有学识有志气的研究者形象。除了曹自立外,剧中还有姚宝林、王持恒、杜斌等老中青三代人,在集体利益与个人私利的选择中都能自我奉献、以大局为重。工人们在彭阳厂未来与个人存亡之间找到了恰当平衡,他们走出“乔厂长的故事”,不再是“政治衰老”的状态,“精神萎靡”也得到治愈。

《乔厂长上任记》中,郗望北用人与机器人做对比,把人的情感视作最复杂的科学。人与机器人,抑或说从“杜兵”到“杜斌”指涉人的不同可能性。前者以工具理性来完成改造,后者则依据主观能动性来行动。《大江大河3》中竹胺研发曾陷入长久的停滞,“杜斌”仍在用有限的资源去收集实验数据,这一过程正是“杜斌”完成自我表达的方式,沉默的工人群像在此时发出他们的叙事声音。他有责任心,问题出现后愿意承担相应后果;他有干劲,与彭阳厂共进退无怨无悔。

在批判资本主义社会时,马尔库塞指出压抑力比多来提高资本再生产的效率这一“异化”过程,他把弗洛伊德的爱欲本质与马克思的人类解放论相结合,提出了爱欲的解放论。[12]同样,理想与技术,集体主义与个人主义,主观能动性与工具理性等词组在改革叙事的传统—现代模式中形成多义反复的语义场,而厘清这些词组的关系才是重新书写改革叙事的关键。“乔厂长的故事”里阶层的分立与人的工具化成为改革叙事的起点,改革叙事不应停留在“单向度”的判断中。在《大江大河3》中,宋运辉在不熟悉的研究领域甘愿成为幕后的支持者,四处为竹胺研发争取资源;彭阳厂上市后,他选择继续留在东海推进企业技术转型。作为改革精神的担纲者,他收起锋芒重新回到群众当中。通过对“群众”与领导者的双重改写,宋运辉唤醒了“群众”以理想为表征的“政治热情”,并治愈了“群众”的“精神萎靡”,新的改革叙事得以生成。

结语

《大江大河》的故事横跨30余年,故事中的角色在变动不居的历史场域中不断寻找自我定位,并通過实践来验证自己的价值。宋运辉在理想与现实的考验中守住了初心,雷东宝致富之路裹挟着巨大的精神能量,杨巡在时代的浪潮里浮沉不改坚韧品质……这些在三部曲中不断“提纯”的真实改革经验无疑能在不同人群的内心掀起波澜,从而在历史回望中再一次返回改革现场。同时,时代的转换不仅是物质世界的变迁,知识分子的精神历程也曲折地映射在观察世界的方式方法上。从思想史的20世纪80年代到审美化的20世纪90年代,体现了知识分子在不同时期对“资本”与“市场”的不同态度。

《大江大河3》并未像前两部一样将改革的不同阶段问题化,由人物在时代面前进行作答。剧中改革叙事以悬疑、商战、爱情等形式被重新讲述。进入21世纪后,“资本”与“市场”更加深刻地嵌入到改革开放的整体结构中。“极端的自由主义”与“狭隘的民族主义”都在世纪之初得到梳理与反思,20世纪90年代批评话语失效了。那些属于20世纪90年代的怅然与岁月之歌正是上述问题审美化的表征。面对时代症候,《大江大河》自然无法给出良方,但剧作改写的改革叙事能给予观众一个历时性的参照。在这个过程中,《大江大河》重新塑造了新时代改革者的形象,对改革叙事进行了新的探索,为寻找现实的可能性提供了一种契机。

参考文献:

[1]罗雅琳.“复魅90年代”:从历史荒原到审美空间[ J ].文艺理论与批评,2023(04):106-110.

[2]彭文祥.中国现代性的影像书写:新时期改革题材电视剧研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2009:19.

[3]尹鸿.冲突与共谋——论中国电视剧的文化策略[ J ].文艺研究,2001(06):20-27.

[4]周安安,吴靖.重述改革开放史:《大江大河》的突破[ J ].文化纵横,2022(03):97-103,159.

[5]张莹.改革题材电影中地理景观的象征意义[ J ].艺术学界,2017(01):248-255.

[6]孟君.现代性迷宫与当代中国城市电影的空间叙事[ J ].当代文坛,2016(03):116-120.

[7][美]弗雷德里克·詹明信.晚期资本主义的文化逻辑[M].陈清侨等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:38.

[8]蒋子龙.蒋子龙文集8:乔厂长上任记[M].北京:人民文学出版社,2013:42-43.

[9]西川.短暂的现代与漫长的当代[ J ].草堂,2018(17):15.

[10]石岸书.“群众”的再想象与改革寓言的生成——重述乔厂长的故事[ J ].文艺理论与批评,2022(01):120-133.

[11][德]马克斯·韦伯.经济与社会(上)[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:241.

[12][美]赫伯特·马尔库塞.爱欲与文明[M].黄勇,薛民,译.上海:上海译文出版社,2015:4.

【作者简介】 林 楠,男,浙江丽水人,浙江丽水学院民族学院讲师,博士,主要从事当代文学与文化研究;陈旭光,男,浙江东阳人,北京大学艺术学院教授,教育部长江学者特聘教授,主要从事艺术学理论、影视艺术理论、文化创意产业研究。

【基金项目】 国家社会科学基金艺术学重大项目“戏剧与影视评论体系及创新发展”(项目编号:23ZD07)前期成果。