青少年情绪调节能力问卷编制及信效度检验

2024-04-24冯丽娜

冯丽娜

摘要:为编制切合我国青少年特点的情绪调节能力问卷并检验其信效度,采用文献法、半结构式访谈、德尔菲法及挑剔式阅读编制5因子结构26个题项的初始问卷,经项目分析和探索性因子分析及验证性因子分析,刪除了9个题项。另选取 1441名中学生进行正式施测,用于信度分析,同时使用幸福感指数量表进行效标效度检验。结果发现,问卷共17个题项、5个维度,总问卷和各维度得分与总体情感指数呈正相关。因此编制的问卷信效度良好,可作为青少年情绪调节能力的测评工具。

关键词:情绪调节能力;问卷编制;青少年

中图分类号:G44文献标识码:A文章编号:1671-2684(2024)08-0009-05

一、引言

青少年处于身心发育和心理成长的重要时期,易受各种因素影响,情绪波动较大,常常受到负性情绪的困扰。尤其是受疫情影响,我所在的课题组在2023年2月对某市8个区16所中小学校进行调研发现,当前中小学生负性情绪体验多,持续时间长,影响面广,且情绪调节薄弱,这和全国现状相似。教育部在《新型冠状病毒感染疫情形势下学生突出心理问题防治工作实施方案(2022年)》中指出,目前疫情引起的身体状况、学习方式和家庭关系的改变产生或激化了学生的心理问题,患有抑郁情绪的人数明显增多。文潇彧、曹毓佳、杜芸等[1]以11430名青少年为样本,共检出焦虑情绪青少年2706例(23.6%)、抑郁情绪4334例(37.9%)。

国内外研究均表明,如果青少年处于负性情绪困扰之中,往往会给身心方面带来不可逆转的伤害。例如,遭受负性情绪困扰的青少年,尤其是情绪调节能力薄弱的青少年,更可能出现内化问题(例如焦虑、抑郁、退缩等)和外化问题(例如破坏规则行为、攻击行为等),甚至还可能做出自残、自杀、反社会等极端行为[2]。同时,张霞、刘亚和王福顺[3]通过研究进一步发现,情绪状态会影响个体的认知灵活性,消极情绪状态下个体的认知灵活性显著弱于积极情绪状态下。

因此,青少年情绪调节能力受到广泛关注。青少年情绪调节能力是指青少年根据自身内外需求对情绪状态进行有效调控的一种能力。研究发现,高水平情绪调节能力有助于青少年维持积极的情感体验,减少消极情绪的困扰,提升心理健康水平,同时对认知能力、学业成绩、社会适应、幸福感等都有显著的正向影响[4-6];而低水平情绪调节能力则会造成负面情绪积聚,引发狂躁、焦虑、抑郁乃至产生自伤、自杀倾向等心理问题[7-8]。

目前,国内外相继开展了中小学生情绪调节测评工作,致力于提升青少年的情绪调节能力。经济合作与发展组织(OECD )2019年开展了首轮国际青少年社会与情感能力测评,共有9个国家10个城市参与,我国苏州7550名中小学生参与其中[9]。世界卫生组织倡导的学龄儿童健康行为项目、英国政府主导的儿童青少年心理健康调查等,在对儿童青少年心理健康监测中也明确将情绪调适作为测评的一项指标[10]。我国教育部、卫健委及各省市等相关部门均在心理健康教育文件中明确提出,要关注儿童青少年的情绪调节,借助专业工具和手段定期开展测评。然而,从文献来看,关于青少年情绪调节能力量表的研制和使用虽然已有一些实证研究,但也存在一些值得探讨的问题。

关于情绪调节能力的测量,国外没有专属量表,这和早期情绪调节、情绪调节策略、情绪调节能力三者没有严格意义上的区分有很大关系。目前替代性的测量工具有Caprara的“情绪调节自我效能感量表”、Garnefski的“认知情绪调节问卷”、Gross的“情绪调节量表”和Kim的“情绪调节困难量表”等,然而受中西方文化差异影响,测量结果可能有所偏颇。我国学者一方面对国外量表进行修订,另一方面致力于研制本土量表。

剔除了情绪调节衍生概念的测量工具,聚焦于情绪调节能力,发现共有6种我国学者编制的以青少年为群体的测量工具,分别为“中学生情绪调节能力问卷”“初中生情绪管理能力问卷”“留守儿童情绪调节能力问卷”“青少年情绪调节能力量表”“中学生情绪调节能力问卷”“初中生情绪调节量表”。在这6类问卷中,使用最广泛的是嵇家俊编制的“中学生情绪调节能力问卷”,有8篇文章引用此量表开展研究;而“留守儿童情绪调节能力问卷”针对留守儿童特殊群体,不能简单化推广。其余4类问卷引用较少,且缺乏必要的信效度验证。可见,本土化成熟的青少年情绪调节能力测量工具较为单一。因此,有部分研究者对情绪调节能力与情绪状态、情绪智力及情绪管理等相关概念不加细分,测量工具混淆互用,这会导致测量结果存在较大偏差。同时也发现,研究者在引用这些测量工具开展研究时,缺少必要的效度验证,推敲原因,这也和信效度良好的专业测量工具不足有很大关系。

众所周知,通过成熟稳定的专业工具测量处于敏感期的青少年情绪调节能力,有助于教育部门、学校、家长了解现状,诊断问题,从而在社会教育、学校教育、家庭教育等不同层面找出提升青少年情绪调节能力的策略,切实改善青少年情绪状态,避免和有效缓解心理疾病,促进其身心健康发展。因此本研究在已有研究基础上,以情绪调节结构观理论为依据研制符合我国青少年特点的情绪调节能力问卷。情绪调节结构观理论是从功能主义的角度横向考察情绪调节,代表人物有Salovey和Kim[11]。Salovey、Mayer和Goldman[12]认为,情绪调节是个体对情绪的理解、监控、评价及对调节过程的反思与监控,进而提出了情绪清晰度、情绪注意、情绪强度三维模型。Kim和Roemer[13]认为,适应性强的情绪调节不是控制、排除,而是调节情绪体验,由此提出多维度结构,包括对情绪的意识和理解、对情绪的接受、控制冲动行为及按照既定目标行为的能力,以及根据个体的目标和情境的需要灵活运用不同的情绪调节策略来调整期望情绪反应的能力等。

二、初始问卷的编制

(一)被试

样本1-1用于德尔菲法,在北京市选取一名心理教研员、一名主管心理健康教育的副校长、一名心理测量学的科研人员、一名中学心理教师。样本1-2用于挑剔式阅读和作答,在北京市选取西城和房山三所学校的12名中学生。

(二)维度与题项的建构

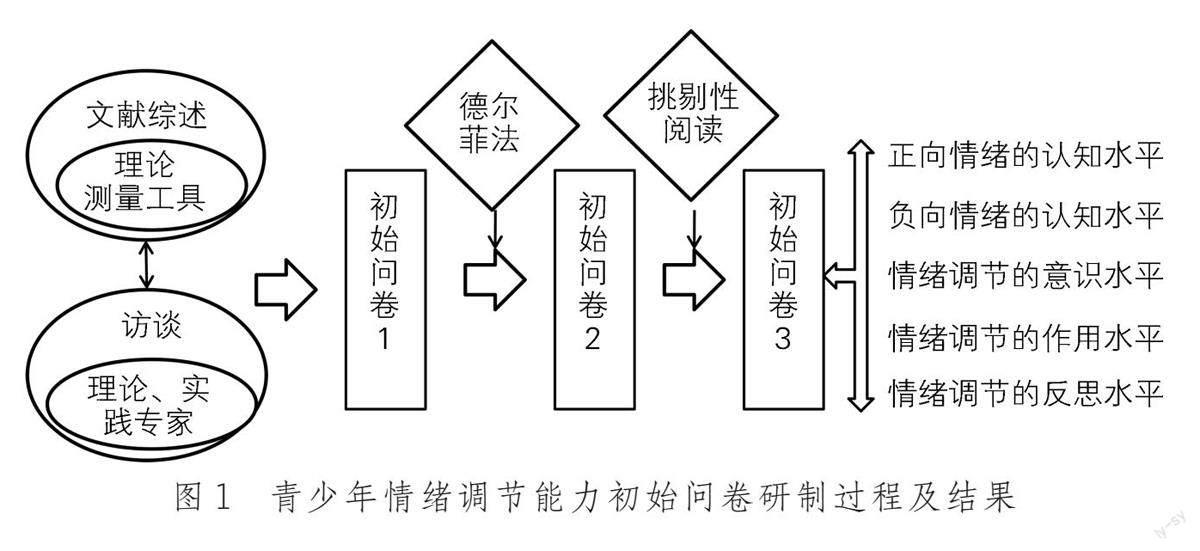

首先对国内外情绪调节文献进行梳理,尤其是情绪调节理论和相关的测量工具,以青少年面临的情绪问题、情绪调节策略和效果为主题,对8位青少年心理健康教育工作者和10位中学生进行半结构式访谈。如图1所示,根据现有文献和访谈资料,以情绪调节结构观为理论依据,在国外学者Salovey编制的“元情绪特质量表”、Kim编制的“情绪调节困难量表”和国内学者嵇家俊[14]、伍霞[15]等编制的问卷基础上,初步确定本问卷的结构和具体题项,形成初始问卷第1版, 经德尔菲法及挑剔性阅读,最终形成初始问卷第3版,共26个题项。

如图1所示,第3版的情绪调节能力问卷包括5个维度,即维度1——正向情绪的认知水平,释义为个体对自身正向情绪的感知、识别及对诱发因素分析的能力,在这里主要指青少年对高兴、愉悦、自豪、欣喜等正向情绪的自我感知及具体原因。维度2——负向情绪的认知水平,释义为个体对自身负向情绪的感知、识别及对诱发因素分析的能力,在这里指青少年能够意识到自身是否处于负向情绪之中以及处于哪种负向情绪,是什么原因引起的。维度3——情绪调节的意识水平,释义为个体是否有意识对自身情绪状态进行调节以适应环境的能力,在这里主要指青少年是否有意识地对自我不适的情绪状态进行调节,比如处于愤怒之中、持续焦虑或过度兴奋等。维度4——情绪调节的作用水平,释义为运用各种调节策略后,个体维持或改变自身情绪状态的效果程度的能力,在这里指青少年运用认知或行为调节策略后,自身不适的情绪是否得到有效调节。维度5——情绪调节的反思水平,释义为个体对自身情绪状态的表达、调节策略的运用及效果评估等综合反思的能力,在这里指青少年对自身的正向、负向情绪的表达及对情绪的调节策略和调节效果的自我反思。这五个维度整体表示青少年个体对于自身情绪的觉察、判断、调节、反思的全过程。问卷采用5点计分。

三、问卷分析及修订

(一)被试

样本2-1用于项目分析和探索性因子分析。本研究采取整群分层抽样,选取北京东城三所中学非毕业年级182名学生。样本2-2用于验证性因子分析。本研究采取整群分层抽样,选取北京市石景山、怀柔两个区4所中学非毕业年级共579名学生。

(二)项目分析

对样本2-1数据进行同质性检验,显示所有题项与问卷总分的相关系数均在0.43~0.86之间(均p<0.001),全部保留。之后进行临界比值鉴别,显示26个题项在高低组被试间均呈显著差异(p<0.001),全部保留。

(三)探索性因子分析(EFA)

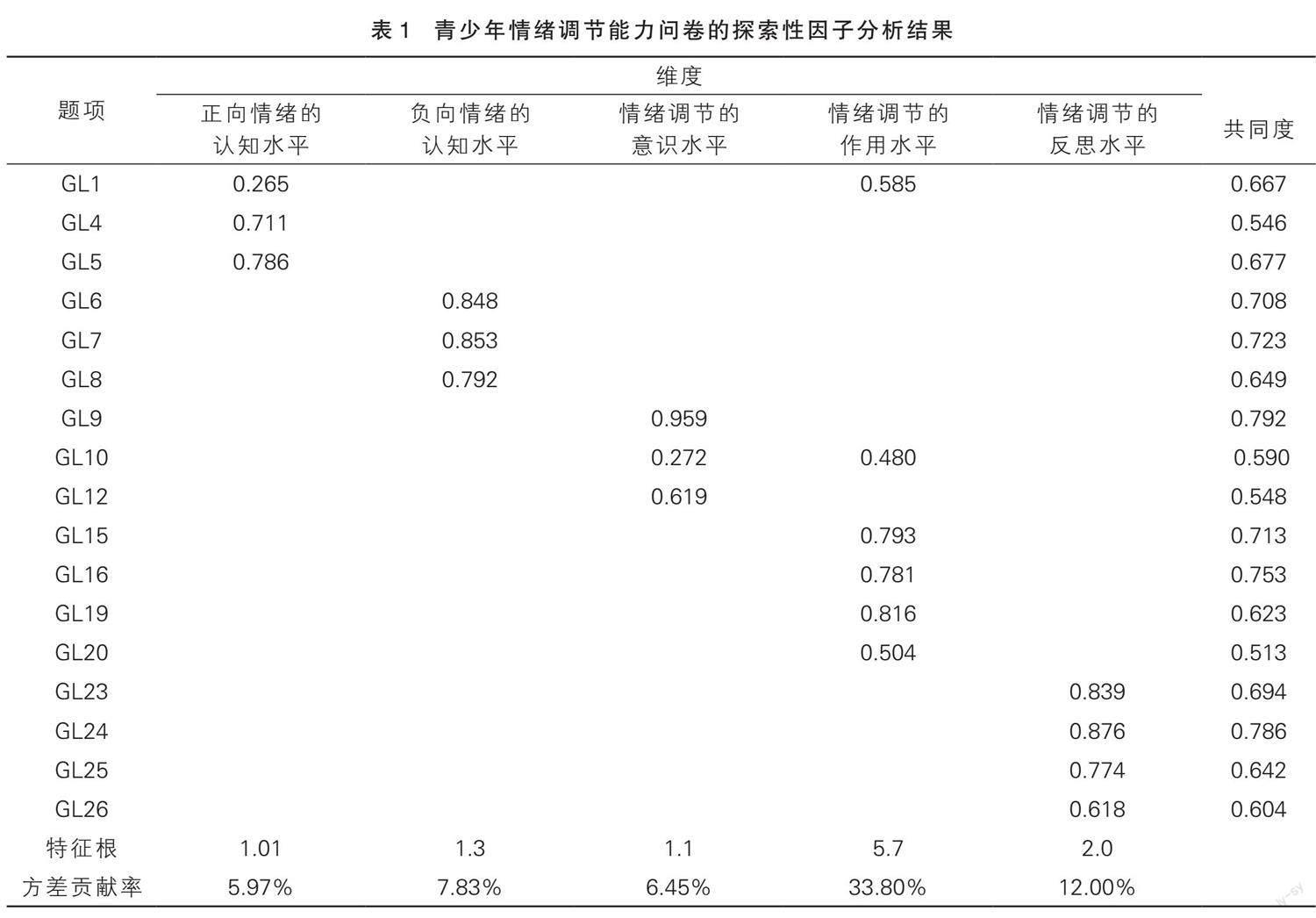

对样本2-1的数据进行探索性因子分析。结果显示,KMO值为0.892,大于0.5,Bartlett球形检验卡方值为2127.912(p<0.001),说明满足进行探索性因子分析的前提条件。采用主成分和斜交旋转法进行探索性因子分析。结合特征根大于1的标准和碎石图,初步抽取出5个因子,总体方差解释率为63.90%。然而多个题项在两个或两个以上因子上存在交叉载荷,故多次进行探索性因子分析,基于共同度和旋转后的因子载荷值找出存在问题的题项,即每次删除1个适切性差的题项后再进行下一轮因子分析,如此反复。最后,经过9次 EFA,共删除9个题项,如表1所示,解释总方差为66.05%,保留的17个题项中,共同度取值在0.51~0.79之间,能够被提取的公因子较好地解释。但个别题项也存在问题,征求专家意见后,暂时保留,留待CFA中进一步验证。

(四)验证性因子分析(CFA)

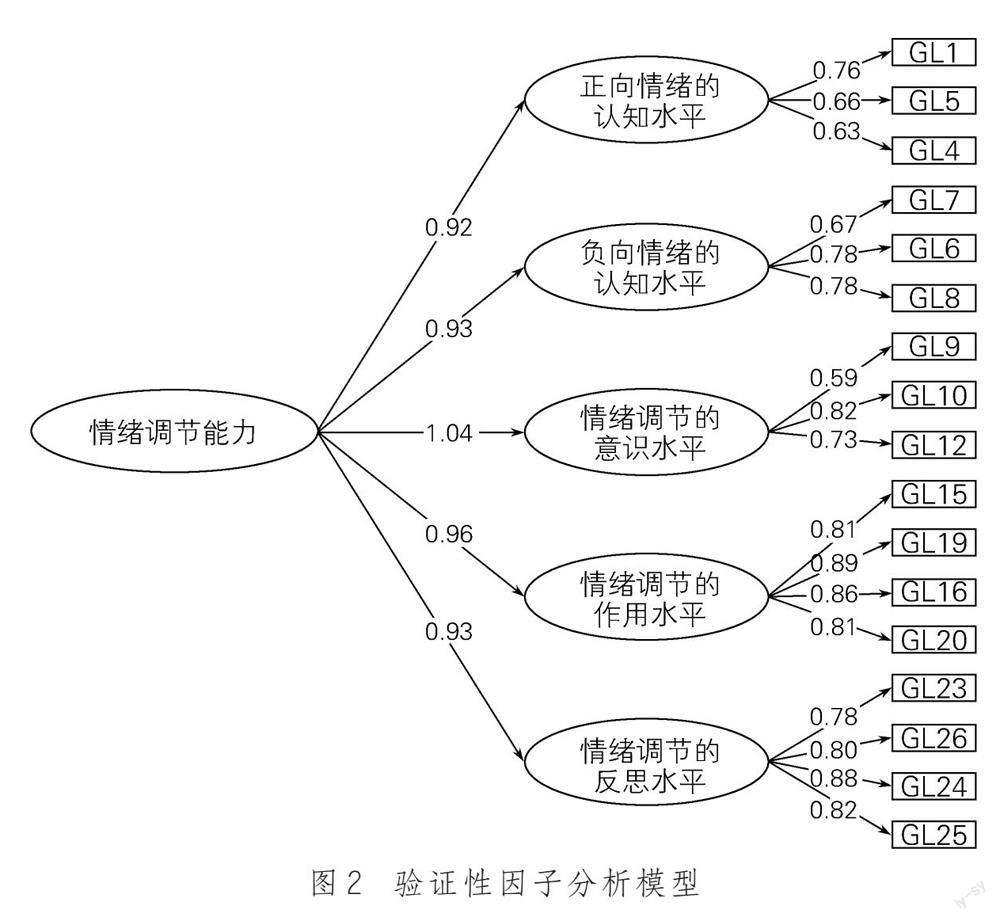

依据探索性因子分析的五因子结构,对样本2-2的数据进行验证性因子分析。结果显示,模型拟合良好,符合心理测量学标准,模型评价主要指标如下:χ2=574.40,df=114,CFI=0.94,TLI=0.92,RMSEA=0.08,SRMR=0.04。如图2所示。

四、问卷信效度检验

(一)被试

样本3用于信效度检验。采取整群分层抽样,选取北京东城、西城和大兴6所中学非毕业年级共1441名学生。

(二)校標工具

采用Campell编制的幸福感指数量表,该量表包括总体情感指数和生活满意度两个问卷,前者由8个情感项目组成,后者则由一个满意度项目组成,两者的得分进行加权相加即总体幸福感指数,得分越高说明个体的幸福感水平越高。本研究中,总体情感指数的内部一致性系数为0.97。

(三)结果

1.信度

对样本3数据进行信度分析。本问卷总体内部一致性系数为0.95,其分维度的内部一致性系数分别为0.74、0.75、0.77、0.88、0.86,表明情绪调节能力问卷具有良好的内部一致性。

2.效标效度

以总体幸福感指数量表作为效标,对样本3数据进行相关分析。结果显示,情绪调节能力及各维度与总体幸福感指数的相关系数分别为0.57、0.54、0.43、0.47、0.59和0.45(均p<0.01)。并且,情绪调节能力及各维度与组成总体情感指数的八类具体情感得分也均呈显著正相关(r=[0.33—0.90],均p<0.01)。这些结果表明,情绪调节能力问卷具有良好的效标效度。

五、讨论

(一)青少年情绪调节能力问卷的维度建构

在研制过程中,本研究遵照规范的心理量表编制流程,严谨论证和推进。在建构维度时,考虑到青少年个体对于自身情绪的觉察、判断、调节、反思的全过程,设计了正向情绪调节的认知水平、负向情绪调节的认知水平、情绪调节的意识水平、情绪调节的作用水平及情绪调节的反思水平5个维度。可以理解为,当青少年个体感知到自身的情绪状态时,会有意识判断是否需要调节(不变、加强或减弱);当判断需要调节时,会尝试用各种策略(认知、行为)对该情绪状态进行调节,其结果为调节有效或调节无效;之后,个体会对调节过程与效果进行反思,如此反复,当呈一个螺旋形上升的结构时,即表示个体的情绪调节能力在不断提升,如图3所示。

(二)青少年情绪调节能力问卷的意义与适用范围

青少年情绪调节能力对于中小学生来讲至关重要,然而基于以往研究,关于青少年情绪调节能力的测量与评价缺乏信效度良好的测量工具和科学的评价体系,这会导致测量结果的失真,影响数据的采集、趋势的把握及后续干预机制的培养等。因此,开发适用于我国青少年群体的情绪调节能力测量工具有重要意义和价值。后续我们会利用研制的青少年情绪调节能力问卷在不同区域内开展不同年级及关键时段的中小学生情绪调节能力的测评工作,以摸清现状,比较差异,从而服务于研究人员、教育部门、中小学校开展基于测评数据的情绪调节能力提升的研究。这样既可以进一步丰富情绪调节的相关理论,尤其是青少年情绪调节的相关知识体系;同时,便于从实践上为有关教育部门、学校建构情绪调节干预课程体系和开展一线教学活动提供重要参考价值。另外,此版青少年情绪调节能力问卷也适用于心理教师实施常规情绪课程前的学情调研或个体辅导前的制约因素排查。另外,我们建议情绪调节能力与情绪状态量表(问卷)配合使用。

参考文献

[1]文潇彧,曹毓佳,杜芸,等. 防控新型冠状病毒肺炎居家隔离期间青少年焦虑、抑郁情绪现况及影响因素研究[J]. 华南预防医学,2021,47(11):1361-1365.

[2]冯鹤,刘明芳. 朝鲜族中小学生健康相关生命质量及与社会支持和负性情绪的关联[J]. 中国学校卫生,2021,42(1):73-82.

[3]张霞,刘亚,王福顺. 不同情绪状态与情绪特质对认知灵活性的影响[J]. 心理技术与应用,2021,9(11):648-656.

[4]刘子静,王力俊. 初中生情绪调节能力对心理状态、学业成就影响的研究[J]. 河北民族师范学院学报,2019,39(4):91-95.

[5]何爽,方平. 情绪调节与社会适应研究进展综述[J]. 社会心理科学,2010(25):1058-1062,81.

[6]孙琬琰. 中小学生学校人际关系与幸福感的关联:情绪调节能力的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志,2023,31(1):148-156.

[7]王小琴,谈雅菲,蒙杰,等. 情绪调节灵活性对负性情绪的影响:来自经验取样的证据[J]. 心理学报,2023(55):192-209.

[8]朱亚,蔡炎,石绪亮. 青少年失眠与自伤行为的关系:情绪调节困难和抑郁症状的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志,2023,31(4):610-614.

[9]刘志,朱锐锐,崔海丽,等. 情绪调节:中国青少年社会与情感能力测评分报告之二[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2021,39(9):47-61.

[10]熊昱可,骆方,白丁元,等. 我国中小学生心理健康监测框架构建的视角与思考[J]. 北京师范大学学报(社会科学版),2021(1):16-24.

[11]侯瑞鹤,俞国良. 情绪调节理论:心理健康角度的考察[J]. 心理科学进展,2006,14(3):375-381.

[12]Salovey P,Mayer D J,Goldman L S,et al. Emotional attention,clarity and repair:exploring emotional intelligence using the trait meta-mood scale[M]. In Emotion,Disclosure,and Health. Washington D C:American Psychological Assn,1995.

[13]Kim L G,Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:development,factor structure,and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale[J]. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment,2004,26(1):41-54.

[14]嵇家俊. 青少年情緒调节能力及其与家庭功能的关系研究[D]. 上海:上海师范大学,2010.

[15]伍霞. 福州大学生情绪调节能力与策略的特点及相关研究[D]. 福州:福建师范大学,2006.

编辑/张国宪 终校/孙雅晨