混中有序

2024-04-23杨愷

摘 要:《哀悼逝者,唤醒生者》是作曲家乔森纳·哈维的代表作之一,作品从“混沌、无序”的声音材料出发,经过了哈维的“有序”加工之后,成为了一部极富探索性的电子音乐作品。无论声音的处理手法还是声音的组织方式,都对随后的电子音乐创作起到了积极地引导作用。本文通过分析该作品声音材料的特性以及发展逻辑,总结和归纳出作品中使用的六类声音材料处理手法,分别为:频率转换、泛音筛选、泛音延长、泛音滑动、泛音融合以及采样切片。同时,以作品的结构为线索,具体分析了在音乐各个阶段六类声音材料以及8个引导音的组织和展开手法。整部作品声音的状态在“原形与变形”“无序与有序”中不停地变换,使作品呈现出五彩斑斕的“幻听”色彩。

关键词:电子音乐;泛音;声音处理;声音组织

中图分类号:J614文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)01-0047-06

引言

每当新的事物出现,人们都要有适应它的过程。作为20世纪中叶出现的电子音乐也不例外,它是伴随着科技的发展快速成长起来的新的音乐类型,通过技术手段直接的合成、组织和发展“声音”是其创作精髓。因此,电子音乐淡化了许多传统音乐表现手法,取而代之的则是围绕着“声音”展开的一系列“处理”,各种对声音的变形和空间处理等要素成为了电子音乐发展的核心。由于这些新鲜的创作特性,必然使得电子音乐与以组织“音符”为核心的传统音乐作品有很多区别,欣赏电子音乐作品必然需要一定的适应过程。

《哀悼逝者,唤醒生者》作为电子音乐的一首代表作,其大量的采样钟声和人声在不同的频率包裹中,时而缓慢前行,时而迅猛流动,传统音乐作品的许多要素消失殆尽,使得欣赏者“无从下手”。因此想要更好的解读它,就必须从创作的角度出发分析作品的构思、声音的组织方式、处理的手法,进而更透彻地去感受这首作品的美学价值。

一、创作背景以及表现意义

《哀悼逝者,唤醒生者》(Mortuos Plango, Vivos Voco)是作曲家为乔森纳·哈维(1939—2012)(Jonathan Harvey)在1981为八通道磁带音乐(磁带音乐是电子音乐的一个发展阶段,它出现在20世纪50年代中期以后,由于在创作中大量使用磁带录音技术而得名。)而作的一首电子音乐作品。哈维作为英国当代杰出的作曲家,一生创作了众多作品,如受英国国家歌剧院(ENO)委托的歌剧《爱的审判》、大型合唱《母亲别哭》等,同时还包括大量电子音乐作品,如《Speakings》(为电子音乐和乐队而作)等。《哀悼逝者,唤醒生者》是哈维在接受法国庞毕度中心(Centre George Pompidou)委约之后在法国国家视听研究院电子音乐研究中心(IRCAM)完成的第一部磁带作品。他的作品常与人声相关联,并使用频谱技术对声音进行组织,哈维希望通过这样的方式来表现作品的宗教气质。《哀悼逝者,唤醒生者》就是他创作理念的集中体现。

作品中的声音有两个来源:一是来自温彻斯特教堂的一组钟声采样,古老而庄重,用以表现“哀悼逝者”;二是作曲家的儿子用拉丁文吟唱大钟上铭文的采样,充满生机,好似对“生者的呼唤”。通过两种声音时而对峙,时而交融不断地制造“矛盾冲突”来推动作品的发展。同时,两种声音的采样都与教堂相关,再结合作品的题目,映射出作曲家意图表达的宗教与哲学思想,正如哲学家海德格(Martin Heidegger)在《存有与时间》(Sein und Zeit)所说的“忧和畏”,即是对生命的忧虑和敬畏。

二、声音的处理手法

《哀悼逝者,唤醒生者》虽然属于磁带音乐,但由于科学技术在20世纪70至80年代的快速发展,在创作中也大量地使用计算机辅助完成。同时,作品运用了许多频谱音乐的创作理念,作曲家首先通过计算机分析采样的频谱得到完整泛音列,然后根据创作的需要将泛音列中的分音做电子化处理。笔者通过分析将对声音的主要处理手法归纳如下:

1.频率转换

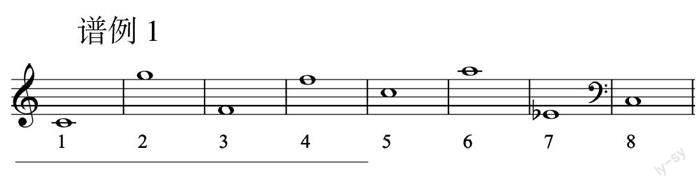

首先,作曲家通过频谱分析的手法得到了钟声C3(一种国际通用音高标记方式,C4为中央C,C3低一个八度,C5则高一个八度,其他依此类推。)的泛音列,其次,从泛音列中选取8个音(谱例1),并将它们分别用作乐曲8个段落的引导音(出现在每段的开始,并围绕其展开)。C3可以被视为整部作品的核心音,由它派生出的8个引导音组建出了乐曲的“DNA”,通过它们在各个段落里不断地“生长”,最终构建出作品的全貌。与此同时,人声方面也大量使用频率转换的处理手法,作曲家通过对童声采样音高频率的调整,使其同样围绕上述8个引导音进行。经过这样的处理,让本来大相径庭的两类声音,统一于相同的音高体系中,并通过8个引导音为“纽带”,将钟声和人声紧密联系在一起,让整部作品更具凝聚力。

2.泛音筛选

在自然状态下敲击钟时,基音与泛音会同时发声,但在本曲中,作曲家通过电子化处理,将泛音列中的分音抽离出来,根据音乐发展的需要筛选某一个或者几个泛音单独发声。与完整的钟声采样(图1)相比,泛音的音头被大幅削弱(图2),听起来比较“绵软”。泛音的音响就好似完整采样的“裁截”,它们虽然“一脉相承”,可又是“各具特色”。乐曲中第一次泛音筛选出现于51″,在钟声的基音C3奏响后紧随的是它的第一、第二、第七号泛音,分别为C4、E4、G6;基音G5的第二号泛音B6,高音区“引人注目”的只有泛音G6和B6,它们形成一个小三度音程,可被视为核心音程动机,在这部作品中被广泛使用。

3.泛音延长

将采样声音的某一个或者几个泛音进行延长,使其成为“持续音”,听起来就像传统作品中的和声背景。钟声采样部分第一次出现在1′41″(图3),由基音G5开始,通过对泛音的筛选,主要突出了第一泛音G6和第二泛音B6。从图中可以看出,基音G5在奏响之后迅速消散,而泛音G6和B6则被延长,成为了此后一段持续音。童声部分的第一次泛音延长则出现在1′55″(图4),作曲家同样使用了G5为基音,在突出了第一泛音G6和第二泛音B6的同时,还突出了一个人工泛音D6(将第三泛音D6降低小二度获得),此部分出现的三个泛音(G6、B6、D6)之间形成了连续的小三度进行,这样的处理是对乐曲核心音程(小三度)的进一步巩固。

4.泛音滑动

使用电子化处理手法,将泛音的频率做滑动处理,此时的音高已经模糊。作曲家共设计了三种模式:模式一,两侧向中间滑动;模式二,中间向两侧滑动;模式三,向上或者下的同方向滑动。泛音滑动首先出现在2′10″(如图5所示,图示中的斜线展示了滑动的范围),分别出现在人声采样的中高频与钟声中低频,它们之间形成了呼应关系。同时,三种模式交织在一起,音响呈现出一种“混沌”的色彩,在随后的2′44″出现了三种模式的连用(图6),分别在低频使用模式一,中频使用模式二,高频使用模式三,音响由“混沌”逐渐变得“清澈”。此首作品的一个重要驱动力正是通过这些在不同频率滑动的泛音,由“低”到“高”,由“混”至“清”的反复运动实现的。

5.泛音融合

将钟声与人声的泛音在同频率上进行融合处理。它并不是简单的将两类声音叠加在一起,而是使用了一种类似于色彩渐变(Evolution)的电子化处理手法,使钟声与人声的泛音完全“溶解”在一起,进而形成了“第三类”声音。第一次出现在1′55″(图4)的第一泛音G6就是钟声与人声的泛音融合,听起来就好像是被镀上一层金属外衣的童声,娓娓道来。泛音融合也成为随后声音组织的一个重要手法,这些似是而非的“第三类”声音,极大地丰富了整部作品的声音表现力。

6.采样切片

将人声采样以辅音音节为单位切割成若干小的片段,并进行重新组织与处理。1′53″出现了第一次人声采样切片(图7),图中的每一个波峰都是一个切片,在短短的1秒时间内出现了十次。同时每个切片人声都经过频率与速度的提升,这就让切片组与泛音组(图8)在音响上形成了巨大的反差。静(泛音)与动(切片),长(泛音)与短(切片)的对峙,既丰富了声音的组织方式,又使作品更加戏剧化。

三、声音材料在作品中的组织

作曲家根据引导音的不同,将作品分为9个段落(表1)。每个段落音乐的展开都是围绕引导音进行的,都会用到一类或几类声音的变形手段来推进音乐的发展。同时,根据声音材料的不同呈示方式,笔者又将这9个段落归类成三个“乐部”即:呈示部(声音原形)、展开部(声音变形)以及再现部(声音原形与变形交织)。

(一)呈示部

该部声音主要以原形呈现,在音乐开始阶段全部交织在一起,密度极大,就像大爆炸前的宇宙,所有的物质浓缩在一起,表现出一种混沌而又无序的状态,随着乐曲的发展到0′25″,声音的密度逐渐减弱,不断地向四周“消散”,直到0′49″一切归于平静。这个部分对全曲起到了非常重要的预示作用,表现为三个方面:

1.声音材料的预示:整部作品的两类声音采样(钟声与人声)在引子中均已出现,类似于“声音动机”贯穿全曲。

2.引导音的预示:整部作品的8个引导音在引子中均已出现,它们纵向排列以和声音响的方式呈现。

3.人声拉丁文主题的预示:整部作品人声源自于使用童声来吟唱作曲家所采样的那面钟上所篆刻的拉丁文。这些拉丁文大致的意思为“我为死者悼念,为生者祷告”,作品的题目正是出自于此。在引子部分,这段人声主题已经较为完整的呈现出来。

呈示部整体的音响表现出一种“混沌而又无序”的状态,可以把它看作是全曲的浓缩,随着音乐的发展,各个音乐要素被逐步的梳理、整合,并“有序”地向前推进。

(二)展开部

在这个部分,作曲家使用电子化处理手法对原形材料做大量变形,两类声音材料在此部分充分并置对比。根据引导音的不同,此部分又可以分为7段(A—G)。

1.A段(0′51″—1′41″)

该段从声音材料的角度出发,可以分为a、b、a三个乐句。

a(0′51″—1′01″)以钟声为材料,由C4引导音开始,主要通过泛音筛选的手法发展而成,前文已做详细分析,此处不再赘述。

b(1′02″—1′21″)以人声为材料,在开始的4秒里(1′02″-1′06″)使用同音反复(音高F5),均分的节奏型,清晰地展现了拉丁语主题,随后又在F4、C4等不同音高上变化重复这个主题。同时,运用复调思维,让不同音高的主题在时间上(先后进入类似卡农)、空间上(不同的混响层次,不同的声像)形成多声部对位,并在1′15″通过声部的堆叠到达了高潮。

a(1′22″—1′41″)可以被视为综合再现,随着人声的减弱,钟声再次回归,依然使用泛音筛选的手法在不同音高上呈示。最后,a句在人声F4(本段人声的开始音)的伴随下逐渐远去。

本部分具有传统再现三部曲式的特点,即呈示、对比、再现,通过音高(传统音乐要素)与声音材料(电子音樂特有要素)共同展现出来。

2.B段(1′41″—2′12″)

这个段落如自由的慢板,作为引导音的G5一直持续到本段结束。钟声部分主要使用了泛音的延长与滑动,音响的密度低于A段。人声则使用了原形与变形交替出现,还运用切片的手法形成了长与短的对比。

3.C段(2′13″—3′31″)

由引导音F4开始,此部分仅使用了钟声为材料,大量运用泛音滑动的处理手法进行发展(图9),在图中我们可以看到这个部分基本由斜线组成,每一个斜线就是一段滑音。音乐在缓慢展开中,逐步积攒能量,到2′38″出现了一次由钟声堆叠而形成的小高潮,随后引导音F4再次出现,音乐也再次归于平静,而后再次缓慢展开,在3′24″第二次到达高潮。这个部分以2′38″为分水岭,形成前后两个变化重复的乐句,且每个乐句都是通过呈示、展开以及高潮来完成自身的发展,这样的声音组织方式正是全曲发展逻辑的缩影。

4.D段(3′32″—4′10″)

这段主要由人声的持续音构成,第一次使用人声(F5)为引导音,并通过泛音筛选与延长的手法发展而成。音高的构成非常简单,引导音F5和B4交替出现,同时还能感受到D5在背景中时隐时现,它们之间形成了小三和弦的关系,其中包含了核心音程小三度(B4到D5)。与前面几段相比,D段在音响上带给人一种非主题形态的感受,它可以被视为这部作品的“呼吸”段,音乐在经过了前面的发展以后,在这里做短暂的“休憩”,为更强劲的爆发做准备。

5.E段(4′11″—4′59″)

作曲家通过泛音的融合手法将E段的钟声与人声“搅拌”在一起,使用引导音C5开始,并强调第一泛音C6和第二泛音E6(图10),它们之间再次形成了核心音程小三度。同时在高频区还出现了F6和F7,它们可以被视为上一段的引导音F5的延展。当这几个主要乐音呈示完毕后,作曲家运用泛音滑动的手法,让它们在不同的频率上缓慢地流动(图11),音响类似于《广岛受难者的哀歌》中音块(《广岛受难者的哀歌》是波兰作曲家克里斯托夫·潘德雷茨基(1933—2020)的代表作之一,作品中大量使用了音块(sound-mass)的作曲技法,它所突出的并不是个别音或者个别和弦,而是在一个由全音、半音甚至微分音组成的音高集合内,追求一群音的整体块状音响色彩。)的效果。笔者认为这个段落音响的意指非常明确,即“对逝者的哀悼”。整部作品伴随着这一段“悲歌”逐渐地推向了高潮。

6.F段(5′00″—5′35″)

引导音A5作为这个部分的开始,使用泛音融合的手法将钟声与人声混合在一起,在开始的前17秒突出钟声,随后钟声逐渐淡出,人声快速地淡入成为主角,此后经过了近10秒的能量聚集,在5′26″达到高潮,随后人声使用延迟(delay)和切片的处理手法不断地加速,在5′35″达到速度上限后戛然而止,本段结束。

5′26″可以被视为F段的转折点,在此之前声音材料以长线条的形式不断地“攀登”,当到达了高潮点以后,声音材料瞬间转变为短线条,并加速向不同频率扩散。这样的材料组织手法使笔者不禁联想到贝多芬在创作奏鸣曲的副部时,同样经常设计一个转折高潮部分,它们的作用异曲同工,都是让音乐的“积累”阶段和高潮的“爆发”阶段有更多的、更强烈的对比。但是,与贝多芬的“副部”使用收拢性终止不同,哈维给这个部分的结束设计了一个“属七和弦”,音响上给人一种“悬而未决”的感受。

7.G段(5′36″—6′35″)

使用引导音E4(与C形成核心音程小三度)开场,随后出现它的第一泛音E5,并持续到次段结束。E5在经过多普勒手法处理过后,听起来在不停地匀速晃动(图12),忽远忽近,就像是对生命的呼唤。这段一共循环晃动了32次,如果将每一次看作一个小节, 4个小节一句,那么就是循环了8个乐句,正好等于作品的段落总和。同时,值得注意的是,G段是目前为止声音最远离原形采样的一个段落,在这8个乐句的伴随下,短小的片状变形(原形采样已经很难被识别了)在不同的频率上不停地“闪烁”,似乎预示着全曲高潮马上到来。这个段落的整体音响听起来充满了神秘的宗教气息。

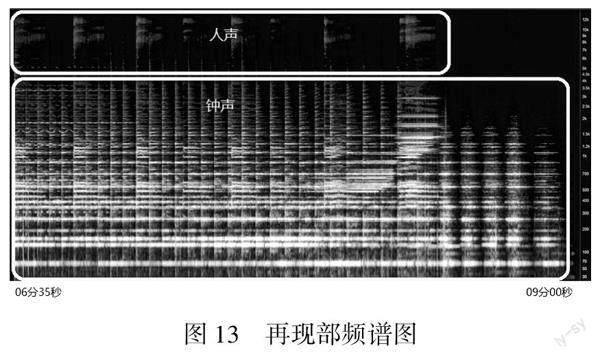

(三)再现部

作品的再现部(6′35″—9′00″),由钟声C3(全曲的最低音)作为引导音,一直在匀速地重复地敲击着,好似对“逝者的悼念”,直至全曲结束(图13)。同时,钟声E4在背景中一直有规律的“晃动”,与C3形成了对位关系,它们之间构成的小十度再次强化了核心音程。人声部分每隔一段时间出现一次,共唱响8次,再次和作品的段落总数相等。人声使用了元音“o”可以理解为“mom”(妈妈),和元音“a”可以理解为“father”(爸爸)。两个元音交织在一起,在高频用吟唱的方式表现出对“生命的呼唤”。 值得注意的是再现部的两种声音材料各自“点题”,通过充分地并置和强烈地对比让音乐暗流涌动,并在一次次的“悼念”与“呼唤”中达到了高潮。最后乐曲在F5(人声的第一引导音)的伴随下缓慢结束。

此部分被看作全曲的“动力再现”,主要原因为:1.音高再现:使用的引导音再次回归为C,与A段相同;2.声音形态再现:声音材料大量出现原形的状态,使音响听起来似乎回到了开始。

结语

纵观全曲的声音组织方式,无论从宏观到微观,现象与内涵,都无不体现出混沌无序到有序的反复运动过程。通过上文的分析我们可以看到,在引子部分里,声音材料以一种无序的、混沌的状态交织在一起,并通过纵向叠加,爆发式地呈现给听者。但随着音乐的展开,声音材料被逐步地梳理,音乐的“秩序”被有组织的建立起来。在乐曲发展部分,从音高的组织,技法的运用,再到各个段落之间的色彩呈现,都由作曲家精心“打磨”,音响变得更加具有逻辑性,发展部以有序为主,无序为辅,声音材料在两种状态中形成了微妙的平衡。当音乐走向高潮部分, “有序”取代了“混沌、无序”,一切音乐要素都向着作曲家既定的“秩序”发展。通过规律的节奏与重复的音型,塑造出庄重、内敛、肃穆的音乐形象,完美契合了作品的主题。

作曲家以古老的声音为素材,结合了当时最先进的技术手段,让声音的状态在“原形与变形”“无序与有序”中不停地變换,那种在虚幻和现实中的抽离感,使这部作品呈现出五彩斑斓的“幻听”色彩。

(责任编辑:李鸿熙)

收稿日期:2023-07-13

作者简介:杨愷,男,天津音乐学院作曲指挥系讲师,研究方向:作曲及电子音乐作曲。

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2024.01.007