失业风险如何影响流动人口二孩生育意愿?

2024-04-18李骏汪伟

李骏 汪伟

关键词:失业风险;二孩生育意愿;流动人口;失业保险;长期居留意愿

中图分类号:F241.4;C924.2 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2024)04-0107-11

一、问题的提出

很多国家正在经历或已经经历了生育率快速下降的过程,为此现有研究从多方面对个体生育决策过程进行了细致分析。自从贝克尔将成本效用分析框架引入家庭生育行为研究[1],很多学者借助该框架分析了家庭收入[2-3]、家庭财富[4-5]、代际支持[6-7]和生育机会成本[8-9]等因素对个体生育行为的影响。近年来,中国生育率持续下降,2019年总和生育率跌破1. 5的警戒线,2023年全年出生人口仅为902万人,2023年总人口较上一年减少了208万人。面对严峻的人口形势,虽然中国政府逐步放开生育限制,相继出台了一系列鼓励生育的政策措施,但结果不尽如人意,育龄人群的生育意愿和生育水平仍持续走低。曾被视为生育主力军的流动人口的生育水平近年来也持续走低,根据2014年中国流动人口动态监测调查数据(以下简称“CMDS2014”),流动人口中打算生育二孩的人数占比仅为11. 72%。中国流动人口规模巨大,根据第七次全国人口普查数据,2020年中国流动人口约有37 582万人,占全国总人口的26%。因此,流动人口的生育观念、生育意愿、生育水平对人口结构及总和生育率影响较大。由于流动人口的生育水平变动对人口长期均衡发展的影响较大,所以流动人口的低生育意愿和低生育率引起了学者的关注[10-13]。

流动人口通过迁移实现了收入的增加[14],但为什么流动人口的生育意愿还很低呢?根据现有研究,由于养育子女涉及未来相当长的一个阶段,未来的收入状况和失业风险对生育决策的影响极其关键,因而生育决策不仅仅受当前收入水平的影响[15-17]。虽然流动人口可能在城市找到了工作,但其收入不确定性更高,对失业风险也更加敏感,这可能是流动人口生育意愿和生育率低的重要原因。因此,有必要重点研究失业风险与流动人口生育意愿之间的因果关系。关于失业风险与生育行为的因果关系,现有研究结论并没有达成一致[18-20]。其原因可能如下:其一,不同群体对失业风险的感知是不同的,如体制内就业的群体对失业风险的感知明显不同于体制外就业的群体。其二,不同群体受到的就业保护程度不同,其生育行为对失业风险的反应也不同。其三,关于失业率与生育行为之间的研究大多缺乏因果关系的分析,仅局限于二者之间的相关关系。因此,本文从感知不确定性、預期收入和人口回流视角重新审视失业风险与流动人口二孩生育意愿之间的因果关系。

与以往文献相比,本文可能的边际贡献主要体现在以下两个方面:一方面,从失业风险这一不确定性视角分析了其对流动人口二孩生育意愿的影响,丰富了流动人口生育行为研究的相关文献。另一方面,提出并验证了失业风险通过感知不确定性效应、预期收入效应和人口回流效应降低流动人口二孩生育意愿,从而揭示了失业风险影响流动人口二孩生育意愿的内在机制。

二、理论分析与研究假设

根据贝克尔的生育经济学理论,一个孩子的生育成本与父母在该孩子身上花费的时间和他们想在孩子身上投入的金钱有关[21],这就意味着养育孩子的成本不是固定的,而是根据父母对孩子“质量”的期望和要求而变化。现有研究普遍认为,低收入本身并不一定造成低生育率,因为人们会根据自己当前的收入状况相应地调整他们对孩子“质量”的期望和要求[22]。通常情况下,失业将导致人们的收入水平大幅低于他们在工作时所达到的收入水平,这对于大多数人来说意味着他们将无法实现自己对孩子原本的期望和要求,这反过来可能会降低他们的生育意愿[22]。但是,失业同时意味着生育机会成本的降低,尤其对于女性而言[23],这可能对个体的生育意愿产生正向影响[24]。因此,失业对于个体生育意愿的影响并不确定。

但个体失业和整体失业率对生育行为的影响有所不同,整体失业率提高并不意味着个体处于失业状态,只是意味着失业风险上升。一方面,当整体失业率上升导致个体失业风险上升时,个体观察到的就业机会越来越少,虽然并没有处于失业状态,但个体认为自己当前的就业并不稳定,随时有可能失业[25],从而使得其未来收入水平大幅下降,这将降低他们的生育意愿。另一方面,失业风险上升意味着再次找到工作的可能性降低。对于女性而言,生育很可能导致职业生涯中断和被解雇的风险上升[26]。因此,为了降低被解雇和失去工作的风险,女性更可能选择不生育二孩。基于以上分析,笔者提出以下假设:

假设1:失业风险会降低流动人口二孩生育意愿。

失业风险上升通常伴随经济的不确定性提高,使个体在面对未来的经济前景和个人发展前景时感到不确定性上升。这种感知不确定性上升会使个体更加谨慎和保守,特别是在考虑扩大家庭规模问题时[27]。因此,当外界的失业风险上升时,个体对就业不确定性的感知也相应上升,进而导致其生育意愿下降[25]。工作单位的性质不仅反映了工作的稳定性,还决定了劳动力对失业风险的感知,在国有企业和事业单位等体制内工作的群体,他们的就业相对稳定,收入波动性更小[28],对失业风险的敏感程度更低。因此,对于在国有企业和事业单位就业的群体而言,失业风险对其生育意愿的影响相对有限。基于以上分析,笔者提出以下假设:

假设2a:失业风险通过感知不确定性效应影响流动人口二孩生育意愿。

失业风险上升意味着未来收入可能会急剧减少,从而导致个体的预期收入减少。收入是影响个体生育决策的主要因素之一,预期收入对流动人口生育意愿的影响也不容忽视。生育子女既涉及消费支出决策,也涉及人力资本投资决策,因而由失业风险带来的预期收入下降将抑制个体的生育意愿。Prifti和Vuri[29]的研究结果表明,就业保护可以提高个体的生育意愿,主要原因在于就业保护使得个体在失业后的收入不会显著减少[30]。如果个体拥有失业保险,其预期收入就不会减少太多[31]。因此,对于那些拥有失业保险的个体而言,失业风险对其生育意愿的影响相对有限。基于以上分析,笔者提出以下假设:

假设2b:失业风险通过预期收入效应影响流动人口二孩生育意愿。

本文的研究对象为流动人口,流动人口与当地居民生育意愿的影响因素存在一定的区别。流动人口在城市工作和生活可能受到一些歧视[32],因而融入城市对流动人口在城市的工作和生活至关重要[33-34]。Dong等[35]的實证研究结果表明,城市融入水平和长期居留意愿的提高可以提升流动人口的生育需求。根据新经济地理学理论,劳动力流动的目的主要是为了追求更高的收入和更好的就业机会[36],当一个城市的失业风险不断上升、就业机会减少时,劳动力将选择离开,其长期居留意愿将随之降低[37]。因此,失业风险上升将降低流动人口的长期居留意愿,即产生人口回流效应,从而降低其二孩生育意愿。基于以上分析,笔者提出以下假设:

假设2c:失业风险通过人口回流效应影响流动人口二孩生育意愿。

三、研究设计

(一) 数据来源

本文数据主要来源于CMDS2014,原因如下:第一,CMDS2014由国家卫生健康委员会(以下简称“国家卫健委”) 组织实施,覆盖全国31个省份,得到的数据具有较好的权威性和全国代表性。第二,CMDS2014被国家卫健委用于追踪流动人口在城市的生活情况和就业情况,数据具有很强的专业性。第三,针对本文所研究的问题,CMDS2014中有关于流动人口二孩生育意愿(是否打算再要一个孩子) 的数据,并且还有流动人口二孩生育计划具体时间的数据,这为本文的研究提供了很好的数据支持。

此次调查始于2014年5月,尽管可能与全面二孩政策放开之后的实际情况存在一定偏差,但影响不大。本文采用2014年数据的原因如下:第一,2016年相关调查数据中缺少关于生育意愿的数据,因而2014年数据仍然是目前能够获得的关于流动人口生育意愿较具代表性的数据。第二,全面二孩政策主要影响在国有企业和事业单位就业的群体,而流动人口受其影响较小。此外,全面二孩政策放开后,流动人口二孩生育意愿低的现象并未得到明显缓解。

由于本文关注的是失业风险的影响,因而剔除了处于失业状态的样本。鉴于本文研究的是二孩生育意愿,因而仅保留了已经生育了一个孩子的样本。考虑到大多数人在年龄超过60周岁后就不再生育,本文剔除了年龄超过60周岁的样本;综合考虑中国目前的法定结婚年龄(女性满20周岁、男性满22周岁) 和女性的育龄期(15—49周岁),本文保留女性年龄在20—49周岁之间、男性年龄在22—60周岁之间的样本。此外,本文剔除相关变量存在缺失值的样本,最终获得59 452个样本,其中男性样本36 768个,女性样本22 684个。

(二) 变量选取

⒈被解释变量

本文被解释变量为流动人口二孩生育意愿(Fert),流动人口打算再生育一个孩子取值为1,否则取值为0。

⒉解释变量

本文解释变量为失业风险(upl)。失业风险既可以采用失业率随时间的变化衡量,又可以采用地区层面的个体失业发生率衡量[38]。前者一般用于宏观层面的时间序列数据分析,由于本文使用的是微观个体数据,所以采用后者衡量失业风险。参考以往文献,本文将失业的流动人口定义为16—59周岁、有就业意愿、有劳动能力无工作且随时可以投入到工作中的流动人口。根据CMDS2014中的问题“五一前一周是否做过一个小时以上有收入工作”判断流动人口是否处于无工作状态,再通过问题“4月份是否找过工作”判断其是否有就业意愿,如果两个问题的回答是无工作和4月份找过工作,则界定为失业。失业率即失业人口占经济活动人口①的比重。因此,本文采用流动人口失业率衡量失业风险。

⒊机制变量

为了进一步检验失业风险通过感知不确定性效应、预期收入效应和人口回流效应影响流动人口二孩生育意愿,本文采用就业单位性质检验感知不确定性效应,采用是否拥有失业保险检验预期收入效应,采用长期居留意愿检验人口回流效应。就业单位性质(formal),国有企业或事业单位取值为1,否则取值为0;失业保险(unisure),拥有失业保险取值为1,否则取值为0;长期居留意愿(backh),打算在本地居住5年及以上取值为1,否则取值为0。

⒋控制变量

本文选取如下个体层面的控制变量:性别(gender),男性取值为1,女性取值为0;年龄(age),采用观测年份与出生年份的差值衡量;民族(nation),汉族取值为1,否则取值为0;受教育年限(edu),接受学历教育的年限;户籍(hukou),农业户口取值为1,否则取值为0;创业(enter),就业身份为雇主或自营劳动者取值为1,否则取值为0;跨省流动(tpro),跨省流动取值为1,否则取值为0;跨市流动(tcit),跨市流动取值为1,否则取值为0;本地居住时间(nlive),采用观测年份与迁入年份的差值衡量;一孩年龄(fcage),采用观测年份与第一个孩子出生年份的差值衡量;一孩性别(fcgender),第一个孩子为女孩取值为1,否则取值为0;一孩随迁(fcmig),第一个孩子随迁取值为1,否则取值为0;月收入(income),采用上个月收入的自然对数衡量;养老保险(oldsure),有城镇职工养老保险取值为1,否则取值为0;医疗保险(helsure),有城镇职工医疗保险取值为1,否则取值为0;独生子女(onechild),自己或配偶是独生子女取值为1,否则取值为0;本地家庭人口数(size),采用在流入城市同住的家庭成员数衡量;自有住房(house),在流入城市自购了住房取值为1,否则取值为0。本文选取如下城市层面的控制变量:医院床位数(hosp),采用城市每万人拥有的医院床位数衡量;人均GDP(gdp),采用城市人均GDP的自然对数衡量;第三产业占比(rthird),采用城市第三产业产值占GDP的比重衡量;省会城市(capcity),省会城市取值为1,否则取值为0。

(三) 模型设定

由于被解释变量为虚拟变量,所以本文采用Probit模型实证分析失业风险对流动人口二孩生育意愿的影响,基准回归模型设定如下:

(四) 变量的描述性统计

表1是本文主要变量的描述性统计结果。从表1可以看出,流动人口二孩生育意愿的均值仅为0. 1172。失業风险的均值为0. 0307,低于2014 年国家统计局公布的城镇居民登记失业率4. 09%,这与现有相关研究的结论是一致的。一方面,流动人口选择跨地区流动的目的大多数是追求较高收入,而取得收入的前提是实现就业,流动人口为了更快就业可能会选择社会保障水平较低、工作环境较差和待遇水平不高的岗位。另一方面,流动人口在失去工作或长时间找不到工作时,会选择回流到户籍所在地。

在机制变量方面,平均8. 34%的流动人口在体制内就业,平均18. 68%的流动人口拥有失业保险。在流动人口的个体特征方面,男性平均占比为61. 84%,平均年龄约为34岁,平均受教育年限约为10年,平均80. 87%的流动人口为农村户籍,平均41. 92%的流动人口的就业身份为雇主或自营劳动者,平均48. 47%的流动人口选择跨省流动,流动人口本地居住时间平均约为5年。在流动人口的一孩特征方面,一孩中平均38. 04%为女孩,一孩随迁均值为68. 54%。

四、实证结果与分析

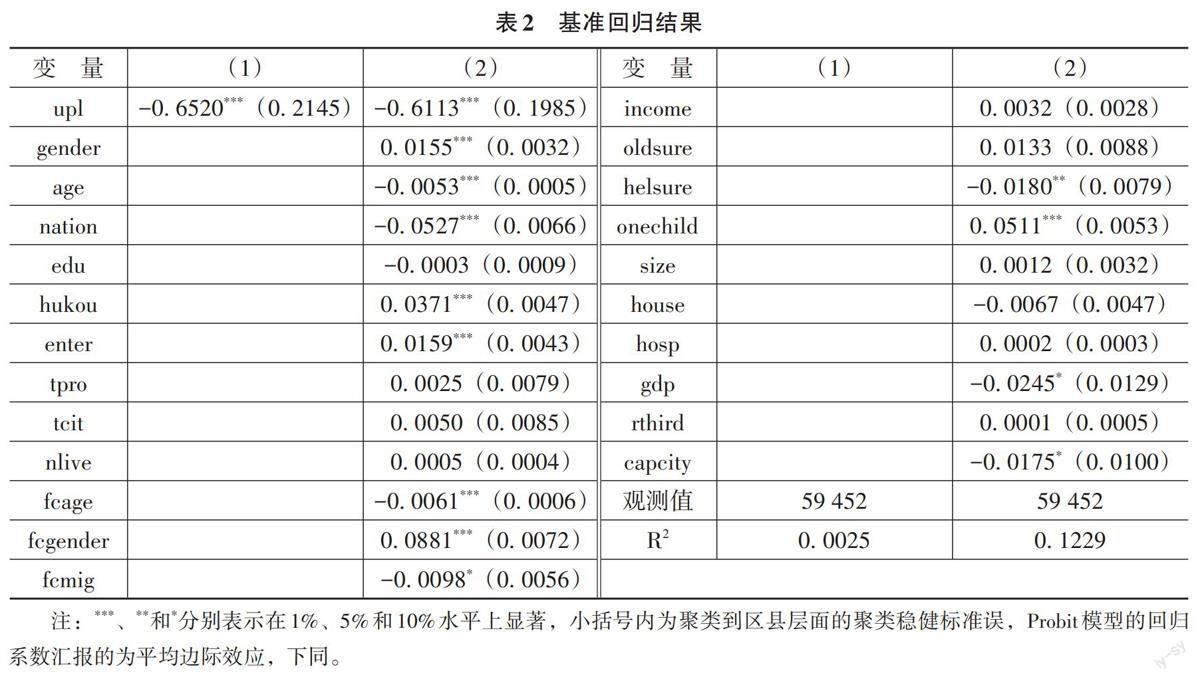

(一) 基准回归结果

表2是本文的基准回归结果,表2列(1) 没有引入控制变量,表2列(2) 引入了个体层面和城市层面的控制变量。表2列(1) 的回归结果显示,失业风险的回归系数为-0. 6520,且在1%的水平上显著。表2列(2) 的回归结果显示,失业风险的回归系数为-0. 6113,且在1%水平上显著,这表明失业风险能够降低流动人口二孩生育意愿。假设1得以验证。此外,男性流动人口二孩生育意愿普遍高于女性,农村户籍流动人口的二孩生育意愿更高,一孩性别为女孩的流动人口的二孩生育意愿更高,经济更发达地区流动人口的二孩生育意愿更低。

(二) 内生性检验

由于本文使用截面数据进行实证分析,基准回归结果可能存在较强的内生性问题。一方面,遗漏变量问题,虽然回归模型中引入了各种个体层面的控制变量,还引入了城市层面的控制变量,但仍可能遗漏一些不可观测的重要变量。如果遗漏变量同时与失业风险和流动人口二孩生育意愿存在相关性,这将使回归结果存在一定偏误。另一方面,反向因果问题,具有更高二孩生育意愿的流动人口可能会把更多精力倾注在孩子身上,从而可能对其工作表现产生一定影响,甚至可能导致其职业生涯中断,进而可能反向影响所在城市流动人口整体失业率。

为了克服内生性问题,本文参考Andersen和?zcan[15]的做法,选取流动人口所在城市平均每万人拥有的规模以上企业数量(以下简称“万人企业数”) 作为工具变量。工具变量选取的关键是其与被解释变量有一定的相关性,但不直接影响被解释变量。一方面,本文选取的工具变量为万人企业数,其与流动人口的失业风险存在相关性。具体而言,城市中企业数量增加意味着更多的就业机会,从而提高了流动人口在该城市找到工作的概率,降低了失业风险。另一方面,万人企业数并不能直接影响个体生育行为,这是工具变量的排他性要求,确保工具变量对被解释变量的影响路径是通过其对就业机会的影响而非其他途径。因此,万人企业数为本文解决内生性问题提供了有效手段。此外,本文还进一步将平均每万人拥有的规模以上工业企业数量(以下简称“万人工业企业数”) 作为失业风险的工具变量。

表3列(1) 和列(2) 汇报了万人企业数(rfirm) 作为工具变量的回归结果。第一阶段回归结果显示,万人企业数与失业风险存在显著的负相关关系,这表明本文的工具变量满足相关性要求;工具变量检验结果表明,本文选取的工具变量不存在弱工具变量问题。第二阶段回归结果显示,本文采用工具变量法缓解内生性问题后,失业风险的回归系数依然显著为负,这证实了本文基准回归结果的稳健性。表3列(3) 和列(4) 汇报了万人工业企业数(gyrfirm) 作为工具变量的回归结果。第一阶段回归结果显示,万人工业企业数与失业风险存在显著的负相关关系,这表明本文的工具变量满足相关性要求;工具变量检验结果表明,本文选取的工具变量不存在弱工具变量问题。第二阶段回归结果显示,本文利用工具变量法缓解内生性问题后,失业风险的回归系数依然显著为负,这证实了本文基准回归结果的稳健性。

(三) 稳健性检验①

⒈更换解释变量衡量方式

本文进一步采用区县层面的流动人口失业率衡量失业风险,更换解释变量衡量方式的回归结果显示,失业风险的回归系数显著为负,这表明本文基准回归结果是稳健的。

⒉改变样本

本文剔除失业率为0的城市进行稳健性检验,回归结果显示,失业风险的回归系数显著为负。考虑到自雇群体的就业灵活性很大,失业风险对该群体的影响可能较小。本文删除就业类型为自雇的样本进行稳健性检验,回归结果显示,失业风险的回归系数的绝对值均大于全样本回归系数的绝对值,这表明本文基准回归结果是稳健的。

(四) 异质性分析

⒈性别异质性

由于女性对风险更加敏感,更加厌恶风险[39],失业风险对男性和女性生育意愿的影响可能不同。表4列(1) 和列(2) 分别是失业风险对男性和女性流动人口二孩生育意愿的影响。失业风险对男性和女性流动人口二孩生育意愿的回归系数分别为-0. 5538和-0. 7263,且均显著,组间系数差异检验P值为0. 0150,这表明失业风险对女性流动人口二孩生育意愿的负向影响更明显。

⒉年龄异质性

青年时期是个体技能学习的黄金期,其对失业风险的承受能力也更低,因而失业风险对青年流动人口二孩生育意愿的影响可能更大。本文将年龄小于等于30岁的流动人口界定为青年流动人口,年龄大于30岁的流动人口界定为非青年流动人口,表4列(3) 和列(4) 分别给出了失业风险对青年和非青年流动人口二孩生育意愿的影响。失业风险对青年和非青年流动人口二孩生育意愿的回归系数分别为-1. 2465和-0. 3321,且均显著,组间系数差异检验P值为0. 0300,这表明失业风险对青年流动人口二孩生育意愿的负向影响更明显。

(五) 机制检验

⒈感知不确定性效应

就业单位的性质决定了流动人口对失业风险的感知不确定性。本文通过分组回归分别检验失业风险对体制内和体制外流动人口二孩生育意愿的影响,以检验失业风险是否通过感知不确定性效应影响流动人口二孩生育意愿。从表5列(1) 和列(2) 可以看出,失业风险对体制内流动人口二孩生育意愿的影响不显著,失业风险对体制外流动人口二孩生育意愿的影响显著为负,这表明失业风险通过感知不确定性效应负向影响流动人口二孩生育意愿。假设2a得以验证。

⒉预期收入效应

当面临较高失业风险时,如果个体拥有失业保险,其预期收入不会减少太多。本文通过分组回归分别检验失业风险对有无失业保险流动人口二孩生育意愿的影响,以检验失业风险是否通过预期收入效应影响流动人口二孩生育意愿。从表5列(3) 和列(4) 可以看出,对于有失业保险的流动人口,失业风险对其二孩生育意愿的影响不显著;对于没有失业保险的流动人口,失业风险对其二孩生育意愿的影响显著为负,这表明失业风险通过预期收入效应负向影响流动人口二孩生育意愿。假设2b得以验证。

⒊人口回流效应

所在城市失业风险增加将导致流动人口长期居留意愿降低,从而降低其二孩生育意愿。为了验证这一假设,本文检验失业风险对长期居留意愿的影响,以检验失业风险是否通过人口回流效应影响流动人口二孩生育意愿。从表5列(5) 可以看出,失业风险会显著降低长期居留意愿,这表明失业风险通过人口回流效应负向影响流动人口二孩生育意愿。假设2c得以验证。

(六) 进一步分析

除了二孩生育意愿,CMDS2014中还有流动人口具体打算生育二孩的时间,根据调查问卷的内容,本文构造了生育时间变量,如果流动人口打算在明年或后年生育二孩,则生育时间取值为1,否则取值为0。本文进一步分析失业风险对不同类型流动人口二孩生育时间的影响。从表6列(1) 和列(2) 可以看出,失业风险分别在10%和1%水平上推迟体制内和体制外流动人口二孩生育时间。从表6列(3) 和列(4) 可以看出,失业风险对有失业保险的流动人口二孩生育时间的影响不显著,但会显著推迟没有失业保险的流动人口的二孩生育时间。

五、研究结论与政策启示

基于CMDS2014,本文采用Probit模型实证研究了失业风险对流动人口二孩生育意愿的影响及作用机制。研究结果显示:失业风险会降低流动人口二孩生育意愿;失业风险对女性和青年流动人口二孩生育意愿的负向影响更明显;失业风险通过感知不确定性效應、预期收入效应和人口回流效应降低流动人口二孩生育意愿;除了降低生育意愿,失业风险还会显著推迟流动人口生育二孩时间。基于以上分析,笔者得出以下政策启示:首先,就业不确定性上升不一定导致生育意愿下降,其前提是个体感知到就业不确定性上升。当经济不确定性上升时,为了防止生育意愿和生育率下降,不仅需要降低失业率,而且需要通过相关政策降低居民对就业不确定性的敏感程度,加强就业保护,提高就业群体的工作安全感。

其次,失业保险在应对就业不确定性对生育意愿的负向影响方面具有重要作用。现有研究大多关注养老保险和医疗保险的作用,忽视了失业保险的作用。因此,应普及失业保险,适度提高失业保险的待遇,这对防止就业不确定性上升导致生育率下降具有重要作用。

最后,应加快推进流动人口市民化,促进流动人口更快、更好地融入城市。推动流动人口市民化不仅有助于释放流动人口的消费需求,而且有助于提高流动人口的生育意愿,这对于中国人口长期均衡发展具有重要意义。因此,各级政府应加快制定和落实针对流动人口的公共服务均等化政策,提高流动人口的长期居留意愿。