万径人踪灭

2024-04-12罗米

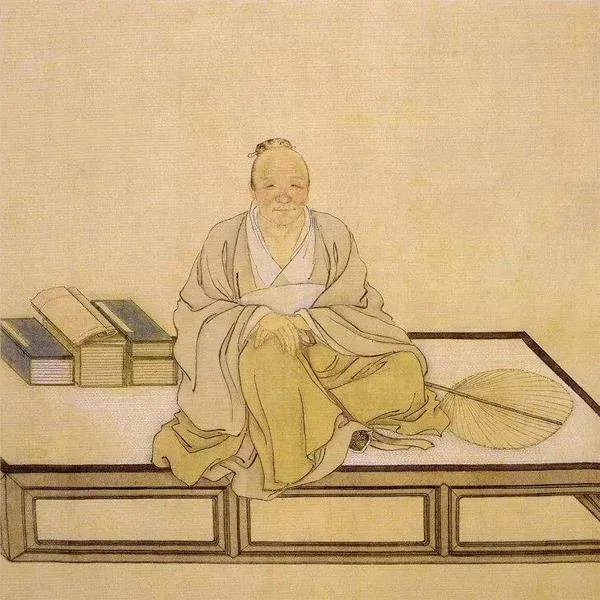

中国古代的文人画中,有一位画家的作品格外引人注目。

他的作品很容易辨别:以山水画居多,鲜有设色,画面极其“干净”,一眼望去很“空”。

只需看一眼,你便能深切地体会到何谓“画如其人”。无论是用松、柏、樟、楠、槐、榆这六种品行高洁的树传达自己对君子之风的追慕,还是画中不容人进入的小阁,都是一种“孤芳自赏”。

这位画家,便是元代的倪瓒。

倪瓒并不是民间故事和传奇青睐的主角,但在艺术史上,他却光芒万丈。

倪瓒的画通常都是竖长条的立轴山水画,画面也很简单,远山近树,山色很淡,树也不多,只有稀疏几棵,并且杳无人迹。整个画面空白处比着墨处多,也没什么墨气淋漓的渲染,多是以枯笔淡淡地拖出形象。

细看,倪瓒的画一般是明确的三段式构图。上段是横着干笔拖出来的几道远山,从画面的一端拖到另一端。中段是大片的空白,这便是近水。没有波纹,也没有晕染,水景全凭观者自行想象。下段是一角小小的坡岸,上面长着几棵并不珍奇名贵的树木。

别的山水画家总爱在画面中布置几点如豆的人,以表示山水可行可游,但倪瓒绝不会这样做。他的画里万径人踪灭,毫无人间烟火气。

倪瓒自己的说法是“逸笔草草,不求形似,聊以自娱”,至于像不像、美不美,他根本就不在乎。

这种狂狷傲慢又漫不经心的腔调,正是文人画的腔调。

当时,文人画家的重点并不在“画家”,而在“文人”。对于他们当中的许多人来说,在朝为官才是主业,绘画只是闲暇修心的余事。而且,比起写诗词文章的文人,画家的地位要低得多,所以,他们绘画只是为了寄兴,追求一份洒脱劲儿——画什么、怎么画,全凭自己高兴。

因此,文人们总是有意贬低职业画家。对他们来说,用画挣钱是一件庸俗到不可想象的事。因为要卖画挣钱,就得考虑雇主的喜好,自然没这么自由洒脱。

对很多文人来说,比在朝为官更令人向往、更有格调的是成为隐士。归隐南山堪称文人们的终极梦想。

倪瓒正是这样一个为文人所艳羡的隐者。

倪瓒的画之所以“一尘不染”,与他与生俱来的“毛病”有关。

他有严重的洁癖,画面墨迹过多,他会觉得脏;画面有人,他会觉得俗。

有一次,倪瓒的一位好朋友夜宿在他家,晚上朋友突然咳嗽了一声,接着仿佛还吐了一口痰,他感觉像是晴空霹雳,一夜辗转难眠。

等到天亮,倪瓒便命用人去寻找朋友的痰迹,找来找去,根本没有找到。用人知道他的心病,只好找来一片稍有污迹的树叶,说那就是痰迹。他躲到一边,捂住鼻子闭上眼,叫用人扔到三里以外。

倪瓒生活上的洁癖虽然出了名,但到底没给他带来什么麻烦。真正为他带来灾难的,是精神洁癖。

倪瓒的《六君子图》《容膝斋图》,最能代表他的精神洁癖:前者以树喻君子,表达了他对君子“正直特立”高风的崇尚;后者描绘容膝斋及周边景物,来烘托容膝斋主人洁净淡雅、清高孤傲的形象。

不可否认,家庭环境给了他精神洁癖的土壤:他生活在无锡太湖边上,这是当时中国最富庶的地方。生长在巨富人家,他从小衣食无忧;长大后,家中资财有兄长经营,他便完全不问俗事,只和他喜爱的诗文书画打交道。

到了元末,太湖一带被起义的张士诚控制。张士诚的弟弟张士信也想要附庸风雅,便向倪瓒索画。当然不是白索,他送了绘画的白绢,也送了重金,却惹怒了倪瓒。张士信的行为无异于把倪瓒看成了卖画赚钱的画师。

有一天,倪瓒到太湖泛舟游玩,恰好遇到了张士信,张士信瞅准机会把倪瓒痛打了一顿。倪瓒被打得皮开肉绽、奄奄一息,却连一声呻吟都没有。事后有人问他为何不吭声,他的回答是:“一出声便俗。”

后世有许多人极力学习倪瓒的清逸画风,却没有一个人能够达到他的这份“干净”,更别说超过他了。因为,他们都没有他的“毛病”。

(张秋伟摘自《瞭望东方周刊》)