网络平台轴辐协议的认定路径

2024-04-12彭添雅

○张 骏 彭添雅

一 问题的提出

2021年2月7日,国务院反垄断委员会发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称《指南》)第8条对平台经济领域的轴辐协议(以下简称“平台轴辐协议”)作出了概念界定。(1)《指南》第8条:“具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系,或者由平台经营者组织、协调,达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。分析该协议是否属于《反垄断法》第13条、第14条规制的垄断协议,可以考虑具有竞争关系的平台内经营者之间是否利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式,达成、实施垄断协议,排除、限制相关市场竞争。”我国首次修订的《反垄断法》于2022年8月1日实施生效,其中第19条打破了传统横向、纵向垄断协议两分法的框架,将轴辐协议引入我国反垄断法体系。(2)《反垄断法》第19条:“经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。”第19条本质上是组织帮助型垄断协议,是我国反垄断法项下第三种垄断协议类型。实践中可以适用于很多轴辐协议场景,即纵向关系主体为横向关系主体之间达成垄断协议提供实质性帮助,本质上是一种横向纵向交叉混合型垄断协议。由此可知,新修订的《反垄断法》将轴辐协议引入我国反垄断法体系,但第19条的概念范围更广。焦海涛:《垄断协议达成中的组织与帮助行为》,《中州学刊》2023年第2期,第47—49页。在数字经济时代,数据已经上升为第一生产要素。平台作为媒介载体,拥有海量的数据,基于共享性和跨时空性在市场竞争中占据了越来越重要的地位。《反垄断法》新增的第9条阐明了平台反垄断涵盖利用数据、算法、技术、资本优势以及平台规则等垄断行为。(3)《反垄断法》第9条:“经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本法禁止的垄断行为。”在数字经济背景下,立法反映了平台轴辐协议规制会面临诸多新型问题,给传统轴辐协议理论带来挑战。虽然我国尚未出现平台轴辐协议案件,但实践中已有相关情形亟待规范。(4)我国平台轴辐协议在实践中已经存在,并且随着数字经济发展有关情形会逐渐增多。比如此前美国优步案的影响辐射到我国,滴滴网约车平台自主定价也涉嫌轴辐协议问题。但是由于我国当时的反垄断法并未引入轴辐协议,相关案件以其他方式处理。因此在中国虽然未有平台轴辐协议案例,但是存在以平台轴辐协议规制的必要。在国际反垄断领域此类案件呈现快速增长的趋势,美国、欧盟等法域已有丰富的理论积淀和执法经验。在经济全球化趋势下,我国如何为平台轴辐协议提供科学合理的规制路径,是应对全球数字经济发展进程中平台反垄断问题的关键一环。

当前我国平台轴辐协议仅有《反垄断法》和《指南》的原则性规范,如何解释“实质性帮助”的具体内涵?如何据此对利用数据、算法、技术等的平台轴辐协议进行认定?如何填补反垄断执法实务中平台轴辐协议认定规则的空白?上述问题有待进一步明晰。本文拟结合数字平台的特性,通过探索各大法域在平台反垄断领域的经验,对我国如何完善平台轴辐协议的认定路径提供建议,以便反垄断法能够更好地适应数字经济环境,发挥规范平台反垄断问题的积极作用。

二 平台轴辐协议的样态分析

(一)平台轴辐协议的一般样态

《反垄断法》仅列举了横向垄断协议和纵向垄断协议的情形,而第19条以“实质性帮助”术语概括。从文本解释和体系解释的角度,大致可以将平台轴辐协议类型化为两类:第一类,有竞争关系的平台内经营者和数字平台形式上符合《反垄断法》第18条列举的纵向垄断关系,实则为了促成《反垄断法》第17条的横向垄断效果。(5)《反垄断法》第17条:“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议:(一)固定或者变更商品价格;(二)限制商品的生产数量或者销售数量;(三)分割销售市场或者原材料采购市场;(四)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;(五)联合抵制交易;(六)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。”《反垄断法》第18条:“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格;(三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。对前款第一项和第二项规定的协议,经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的,不予禁止。经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准,并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,不予禁止。”此时平台轴辐协议并非横向垄断协议和纵向垄断协议的机械组合,但在表现形式上呈现出二者的叠加。第二类,平台内经营者通过和数字平台之间的纵向关系,实际上为了在横向关系上达到排除、限制竞争的垄断效果。此时虽然没有反垄断法列举的典型情形,但实际上构成了轴心与辐条的垄断结构,呈现出轴辐协议的垄断效果。这可以看作是《反垄断法》第17条和18条中“其他”兜底条款所包含的表现形式。基于数字平台的创新性,平台轴辐协议在垄断结构上呈现出多变性,尤其是第二类平台轴辐协议的认定给反垄断执法带来诸多难题。

(二)平台轴辐协议的特殊样态

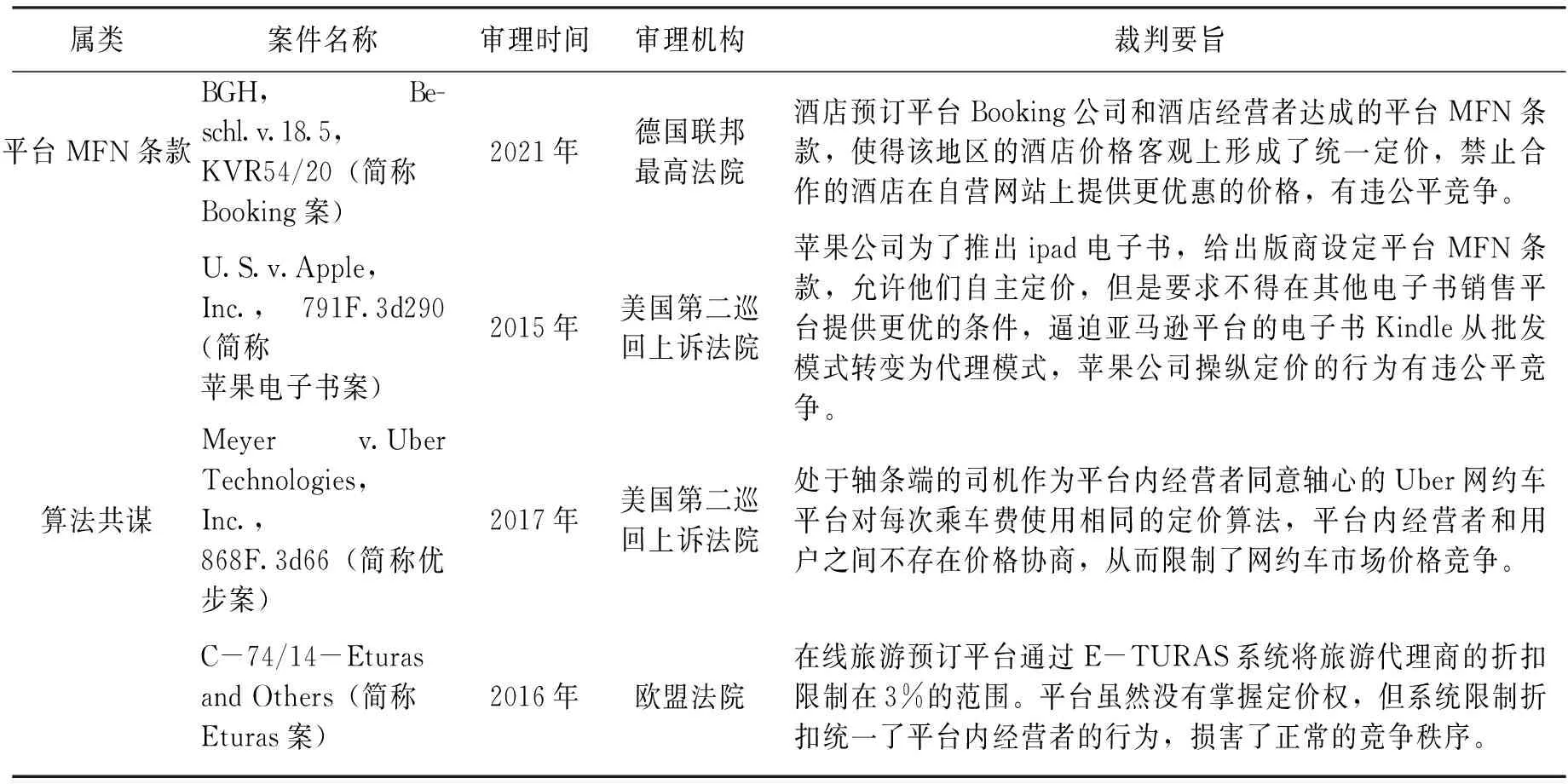

平台轴辐协议与新兴的商业模式或技术手段融合时呈现出特殊样态,正是传统轴辐协议理论无法规制的领域。当前主要集中于平台最惠国待遇条款(Most Favoured Nation Clause,以下简称“平台MFN条款”)和算法共谋两类场景,在未来可能出现更多无法预测的样态。(6)平台MFN条款会触及轴辐协议。在广义概念下,它是平台与平台内经营者达成协议,要求平台内经营者在此平台的销售条件不得高于在其他平台的销售条件,是各国普遍规制的情形;在狭义概念下,平台MFN条款是平台与平台内经营者达成协议,要求平台内经营者在此平台的销售条件不得高于自营条件,仅德国等部分国家对此限制。当数字平台和经营者是一对多关系时,平台MFN条款就会促成平台轴辐协议。算法共谋(Alogrithm Collusion)构成轴辐协议也是平台轴辐协议的典型情形。2017年经济合作与发展组织(OECD)发布的《算法与共谋:数字时代的竞争政策》报告中探讨了算法共谋的场景,将算法合谋类型概括为:监测算法(Monitoring Algorithm)、平行算法(Parallel Algorithm)、信号算法(Signaling Algorithm)、自我学习算法(Self-learning Algorithm)四种。与平台轴辐协议相关的主要有两种经营形式:其一是以数字平台为轴心,平台内经营者只能接受强势数字平台设定好的算法要求进行销售,此时平台内经营者虽然没有合意,但是形成了一致行动。其二是以算法外包企业为轴心,由处于轴条位置的数字平台为算法外包企业提供信息资源或是算法外包企业通过透明化的大数据自动推导出统一的商业模型并反馈给其他数字平台,实现平台经营者之间无共谋的轴辐协议。孙晋、徐则林:《平台经济中最惠待遇条款的反垄断法规制》,《当代法学》2019年第5期,第99页;贺蕙章、李锋森:《数字经济新型垄断:成因探析、典型形式及法律规制——兼论金融科技风险防控》,《金融理论与实践》2023年第1期,第30页。本文梳理了域外的有关案件(见表1),以此探讨特殊样态下平台轴辐协议规制所面临的共性问题。

表1 平台轴辐协议呈现特殊样态的典型案件

平台MFN条款和算法共谋领域中平台轴辐协议存在着一个共同的认定问题:缺乏意思联络和信息交流。在平台MFN条款场景下,平台经营者缺乏与其他经营者达成垄断协议的认识故意,但在数字平台的推动下接受平台MFN条款,使得同类商品的价格或者其他条件趋同,实质上构成了轴辐协议。(7)焦海涛:《互联网平台最惠国条款的反垄断法适用》,《商业经济与管理》2021年第5期,第83页。而与平台轴辐协议相关的算法共谋主要有两种形态:一是“辅助型”算法共谋。由存在共谋意图的经营者通过监控算法、平行算法和信号算法中单个或多个组合,获知并预测对方经营者的意图,促成轴辐协议,此时算法处于附属地位。(8)尚正茂:《算法共谋行为的反垄断法规制》,《学习与实践》2022年第3期,第64页。二是“自主学习型”算法共谋。算法能够独立于预先设定的程序,产生自主意志促成轴辐协议,无需经营者的实质参与。(9)殷继国:《人工智能时代算法垄断行为的反垄断法规制》,《比较法研究》2022年第5期,第191页。因而算法技术在不同的发展阶段会以辅助或者深度学习的形式,根据市场动态自动进行系统操作,将垄断的程度和盈利确定在最优值,推动平台轴辐协议的达成。(10)孙晋、蓝澜:《数字垄断协议的反垄断法甄别及其规制》,《科技与法律(中英文)》2023年第1期,第4页。上述情况给传统轴辐协议理论带来了巨大挑战。

(三)平台轴辐协议与传统轴辐协议的区别

两者区别主要有三:一是平台轴辐协议是平台经营者作为轴心,收集平台内经营者的商业信息并传递给其他平台内经营者,引导合意形成的垄断行为。依托于数据、平台规则、算法等商业模式和技术手段,经营者可以通过隐蔽方式完成默示共谋或形成无共谋意思的自主决策,达到反竞争效果。(11)李胜利、陈绍伟:《论默示共谋的类型化及其反垄断法规制》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期,第98页。二是平台本身具有规模效应,呈现出相较于传统行业更强的垄断趋势。以数字平台领域的纵向经济活动为基础,关涉实体或平台特定的上下游产业链,其跨时空性延展了波及范围,无疑扩大了平台轴辐协议的影响。基于此,平台轴辐协议的认定标准有别于传统轴辐协议。三是平台兼具数字经济市场规则的制定者和企业的双重身份,既是中立的基础服务提供者也是有利益倾向的经营者,在信息交换和利益交易方面独具优势,因此认定平台轴辐协议比传统轴辐协议更为困难和复杂。(12)曲创、王夕琛:《互联网平台垄断行为的特征、成因与监管策略》,《改革》2021年第5期,第59页。

三 平台轴辐协议认定路径的困境检视

(一)平台轴辐协议认定中“协同行为”与“实质性帮助”的辨析之难

要规制平台轴辐协议必需充分的法理依据和成熟的术语体系。一直以来,我国对轴辐协议的认定缺乏独立的术语体系,在实务中常常以“协同行为”的认定路径直接对轴辐协议加以判断。(13)江山:《论轴辐协议的反垄断规制》,《社会科学研究》2021年第4期,第52页。《反垄断法》第19条为轴辐协议认定提供了“实质性帮助”依据,但它的内涵和认定标准缺乏具体释义。学界存在部分观点认为“协同行为”和“实质性帮助”殊途同归,但是将二者等同在平台轴辐协议的认定结果上存在较大差异,使得平台MFN条款和算法共谋等涉及平台轴辐协议的情形被认定为横向或纵向垄断协议,因此二者的关系究竟怎样值得深入探究。一方面,“协同行为”作为垄断协议的兜底性表述出现于《反垄断法》第16条。(14)《反垄断法》第16条:“本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。”根据《指南》第5条可知,在数字平台领域的“协同行为”是排除了独立意思的一致行为。(15)《指南》第5条:“平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。其他协同行为是指经营者虽未明确订立协议或者决定,但通过数据、算法、平台规则或者其他方式实质上存在协调一致的行为,有关经营者基于独立意思表示所作出的价格跟随等平行行为除外。”2022年11月最高人民法院发布的《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(公开征求意见稿)》(以下简称《规定》)第20条和2023年3月国家市场监督管理总局发布的《禁止垄断协议规定》第6条梳理了“协同行为”的认定因素,其需要主客观要件统一。(16)“协同行为”的认定因素归纳如下:①经营者是否具有一致性的市场行为;②经营者之间的意思联络和信息交流;③是否能对一致性行为进行合理解释;④相关市场结构、竞争状况、市场变化等因素。另一方面,《规定》第28条和《禁止垄断协议规定》第18条对“实质性帮助”做出了探索性解释。(17)《规定》第28条:“本条第二款所称实质性帮助,是指对垄断协议达成或者实施具有直接、重要促进作用的引导产生违法意图、提供便利条件、充当信息渠道、帮助实施惩罚等行为。”《禁止垄断协议规定》第18条:“反垄断法第19条规定的经营者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助,包括提供必要的支持、创造关键性的便利条件,或者其他重要帮助。”在上述释义中,“实质性帮助”的概念并不明晰,与“协同行为”具有一致性。但是当认为二者等同时,“实质性帮助”就失去了在反垄断法体系中的价值,将导致轴辐协议被架空。并且“协同行为”无法涵摄平台MFN条款和算法共谋等缺乏意思联络和信息交流的情形。(18)秦勇、韩世鹏:《论算法共谋的认定标准与责任分配》,《上海金融》2022年第3期,第61—62页。因此要准确认定平台轴辐协议,关键在于明确概念。

(二)平台轴辐协议的违法性判定标准不明

学界对于违法性判定标准至今未形成统一的观点。(19)我国反垄断法在违法性判定标准上没有明确的法律规定或者形成主流学说。有学者以美国反托拉斯法的“本身违法原则”与“合理原则”展开分析;有学者以欧盟竞争法的“效果分析方法”阐述;也有学者提出我国以“违法推定规则”作为反垄断法基础等。我国的“违法推定规则”是对符合法律规定要件的垄断行为推定为具有违法性并加以规制的原则,更多地借鉴了欧盟竞争法“禁止加豁免”框架。兰磊:《论欧盟垄断协议规制制度的困境及其对我国的启示》,《竞争法律与政策评论》2015年第1期,第85页。长期以来,我国在垄断协议部分采用“原则禁止+例外豁免”(违法推定规则)的立法体例。(20)吴韬:《我国垄断协议违法性认定框架的改进:评《<反垄断法>修订案草案相关条款》,《竞争政策研究》2022年第2期,第5页。而新修订的《反垄断法》第18条第3款中引入“安全港”制度,使得我国垄断协议的违法推定框架存在争议,尚无定论。(21)《反垄断法》第18条第3款:“经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准,并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,不予禁止。”有学者认为“安全港”制度是我国《反垄断法》调整框架的举措,因此违法推定框架是“禁止+豁免+合法推定”的全新格局。(22)徐则林:《垄断协议安全港规则的中国应用:从立法到实施》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2023年第3期,第174页。而有学者认为我国的“安全港”制度仅是原有违法推定规则项下的独特抗辩模式。(23)王慧群:《中国垄断协议安全港规则的立法逻辑:信息成本的视角》,《法学家》2023年第1期,第66—70页。在实务中则大多借用美国反托拉斯法体系中的本身违法原则(Per Se Rule)和合理原则(Rule of Reason)加以判断。(24)本身违法原则是由法律规定无需考虑行为产生原因和后果而直接认定为违法的严格标准。而合理原则要通过衡量经济利益判断行为是否实质上限制、排除了竞争,需要结合行为性质、行为意图、行为后果等多因素综合考量。二者的主要区别之一在于是否考虑市场竞争造成的实质性损害。在过去的两分法中,两大原则分别对应两大垄断协议类型,能够较好地解决反垄断实务中的认定问题,而在轴辐协议引入的背景下则需要尽快完善我国反垄断违法性判定标准的构建。当前对于轴辐协议的违法性判定标准主要有五种观点:一是轴辐协议作为第三类垄断协议类型,需要单独探讨其违法性原则,适用效果分析方法。(25)张晨颖:《垄断协议二分法检讨与禁止规则再造——从轴辐协议谈起》,《法商研究》2018年第2期,第104—105页。二是将轴辐协议类型化,实质轴心的轴辐协议以纵向垄断协议的原则规制,形式轴心的轴辐协议以横向垄断协议的原则约束。(26)梁伟、时玉欣:《类型化视角下轴辐协议的反垄断法定性》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第119页。三是虽然轴辐协议是一个新概念,但其违法性仍需在传统反垄断法框架下分析,在实践中灵活适用本身违法原则和合理原则。(27)侯利阳:《轴辐协议的违法性辨析》,《中外法学》2019年第6期,第1 615页;戴龙:《论组织帮助型垄断协议的规制——兼议我国<反垄断法>的修订》,《法学评论》2021年第1期,第105页。四是轴辐协议本质上是横向垄断协议,应当直接适用本身违法原则。(28)刘继峰:《“中心辐射型”卡特尔认定中的问题》,《价格理论与实践》2016年第6期,第35页;焦海涛:《反垄断法上轴辐协议的法律性质》,《中国社会科学院研究生院学报》2020年第1期,第36页。五是针对平台轴辐协议采用“可辨驳的本身违法原则”,也即一般情形下遵循事实推定适用本身违法原则,但当被告举证存在豁免事项时可以排除认定。(29)谭娜娜:《反垄断法规制轴辐型算法共谋的理论逻辑与制度重构》,《竞争政策研究》2022年第4期,第40页。

我国反垄断执法在认定传统轴辐协议时主要通过个案分析,采用类似“合理原则”的方法。(30)叶明、石晗晗:《轴辐协议的反垄断法规制新思路》,《中国价格监管与反垄断》2021第12期,第23页。但由于平台轴辐协议现象多发,且在表现形式、波及范围和监测难度上相对于传统轴辐协议而言更为复杂,有必要思考沿用“合理原则”是否恰当。虽然轴辐协议被引入我国反垄断法体系,但是法律并未明确违法性判定标准,这也造成了平台轴辐协议的认定困境。从域外经验来看,美国在平台反托拉斯司法实践中倾向于采用合理原则。美国学界在平台反垄断领域出现了诸多学派的观点之争。(31)美国反托拉斯法受到多种流派思想的影响,其中包括平民主义学派、哈佛学派、奥地利学派等,而当前芝加哥学派和新布兰迪斯学派争论是该领域的热点。不同学派对于平台反托拉斯持有不同的主张和价值取向。而自丽晶案判决后,芝加哥学派对合理原则在反垄断法的地位开展了全心全意辩护,促使美国法院在苹果电子书案中以合理原则加以认定。(32)Leegin Creative Leather Products,Inc.v.PSKS,Inc.,551U.S. 877(2007);Stephen J.Marietta,An Apple A Day Doesn’t Keep Doctor Miles Away:The Second Circuit’s Misuse Of The Per Se Rule In United States v.Apple,Rutgers University Law Review,2016,pp.325-384.欧盟以“基于效果的分析方法”为违法性判定标准,将平台轴辐协议的审查重点放在轴心经营者是否促进了横向共谋以及是否达到了排除、限制竞争的实质影响上。(33)“基于效果的分析方法”主要体现为目的违法性分析和效果违法性分析的二元结构。吴韬、郑东元:《经济分析如何融入法律过程:欧盟竞争法改革的得失及启示》,《财经法学》2021年第1期,第8—9页。然而,其他法域对于平台反垄断的违法性判定标准是否契合我国的反垄断法实施环境需要具体分析。

(三)传统理论对于平台轴辐协议认定适用的失效

学界对轴辐协议形成了较为统一的认定思路,主要分析主体、客观行为、主观目的和排除、限制竞争效果这四个要件。(34)叶明、梁静:《移动互联网领域垄断协议的认定困境与出路》,《财会月刊》2021年第21期,第131—132页。在反垄断执法中采用“以一致行为、意思联络和附加因素为主”的事实认定规则,但是传统轴辐协议的认定路径在数字平台领域无法成立。(35)叶明、石晗晗:《轴辐协议的反垄断法规制新思路》,《中国价格监管与反垄断》2021第12期,第22—23页。

1.主观要件。传统轴辐协议主要由经营者通过实体形式,比如邮件、会谈等寻求信息互通,在轴心促成轴条经营者达成垄断合意。而数字平台智能化和自动化的技术特性,极大地突破了传统轴辐协议的形式,加剧了认定难度。(36)李丹:《算法共谋:边界的确定及其反垄断法规制》,《广东财经大学学报》2020年第2期,第108页。隐性的共谋和串通是竞争法中众所周知的空白,传统的竞争工具无法检测到有关实践。(37)Heike Schweitzer,The New Competition Tool:Its Institutional Set-up and Procedural Design,EU publications,2020,p.29.有观点认为可以将平台MFN条款视为构成滥用市场支配地位或横向、纵向垄断协议,算法共谋视为形成纵向形式的横向垄断协议。(38)王先林、曹汇:《平台经济领域反垄断的三个关键问题》,《探索与争鸣》2021年第9期,第60页;焦海涛:《互联网平台最惠国条款的反垄断法适用》,《商业经济与管理》2021年第5期,第76页。基于此,数字平台其他领域可以继续适用传统轴辐协议的认定路径,将以上二者排除于平台轴辐协议之外。此观点坚持意思联络和信息交流是轴辐协议的本质构成要件,但显然不成立,有待进一步驳斥。

总结而言,平台轴辐协议的主观要件认定困境体现在三方面:第一,平台MFN条款和“辅助型”算法共谋虽然没有完全突破传统轴辐协议认定框架,但是平台通常以默示合谋为主。由于互联网技术更具隐蔽性,加之平台网络外部性,经营者可以通过计算竞争对手的信息并加以预测,使得间接证明上下游经营者之间存在主观故意更为困难,难以被准确识别和认定。(39)平台网络外部性是网络的价值取决于连接该网络用户的数量,二者呈正比。由于平台的网络外部性使得平台作为中介媒体,涉及多方主体,给平台轴辐协议的主观要件证明上增加难度。何培育、周煜:《大数据时代算法合谋的反垄断规制路径优化》,《科技与法律(中英文)》2023年第3期,第70页。例如,在苹果电子书案中以间接证据证明通谋的环节存在障碍。(40)Stephen J. Marietta,An Apple a Day Doesn’t Keep Doctor Miles Away:The Second Circuit’s Misuse of the Per Se Rule in United States v.Apple,Rutgers University Law Review,2016,p.347.在Eturas案中虽然E-TURAS系统没有协商和沟通的能力,但是事实上实现了协商和沟通的结果,如何获取主观要件证据是难点。(41)Pierrede Brandt &Julie Probst,Proving Concentration in the Text of Online Platforms:A Comment on the Eturas Case,European Competition and Regulatory Law Review,2017,p.76.第二,平台利用中立的技术手段可以在无意思联络和信息交流的情形下构成轴辐协议。当算法技术发展至自主学习型的强人工智能高级形态时,借助算法自我学习功能就可以实现对合谋环境的自主预测,最终在独立于人类意志的技术操作下达成轴辐协议共谋。(42)刘辉:《双向驱动型算法解释工具:以默示算法共谋为场景的探索》,《现代法学》2022年第6期,第60页。由于自我学习型算法共谋不依赖于经营者的主观意识,按照现有的认定路径存在实际困难。(43)吴太轩、谭娜娜:《算法默示合谋反垄断规制困境及其对策》,《竞争政策研究》2020年第6期,第67页。第三,算法共谋中信息来源于平台网络化和信息公开化的自动抓取,而且算法共谋的出发点不一定是为了排除、限制竞争,可能出于管理等诸多原因。因此难以找到,甚至缺乏构成平台轴辐协议的违法性意图,但是客观上确有规制必要,由此冲击了传统轴辐协议的认定理论。(44)谭娜娜:《反垄断法规制轴辐型算法共谋的理论逻辑与制度重构》,《竞争政策研究》2022年第4期,第36—37页。

2.客观要件。美国较早关注到平台轴辐协议认定的特殊情形,主要通过“平行行为+附加因素”的双重标准认定客观行为。(45)丁国峰、陈绍伟:《反垄断法下算法合谋的认定:以信息交换的经济学进路为视角》,《产业组织评论》2022年第1期,第24页。“附加因素”是欧美国家克服垄断协议认定中默示合谋概念不清的重要工具,本质上是一种间接证据。(46)杨文明:《算法时代的垄断协议规制:挑战与应对》,《比较法研究》2022年第1期,第196页。我国实务中对轴辐协议采用“纵向协议+一致行为+附加因素”的客观要件标准。(47)张晨颖:《垄断协议二分法检讨与禁止规则再造——从轴辐协议谈起》,《法商研究》2018年第2期,第108页。其余要件均便于观察,而“附加因素”的具体内涵在法律层面并未明确,阻碍了平台轴辐协议的认定。

我国对轴辐协议的“附加因素”暂未形成统一标准,学界对此讨论颇多。有学者提出“附加因素”应当包括三方面:两个以上经营者和轴心达成相似的纵向安排;经营者之间接受相同的安排;轴心告知或说服经营者之间均会采取相同的行为。(48)焦海涛:《反垄断法上轴辐协议的法律性质》,《中国社会科学院研究生院学报》2020年第1期,第33页。也有学者认为应该包括一致行为本身是否具有异常性和复杂性、经营者的商业理由和市场环境等。(49)张晨颖:《垄断协议二分法检讨与禁止规则再造——从轴辐协议谈起》,《法商研究》2018年第2期,第110页。还有学者提出应当包含两方面:一是促进主体沟通的事实,包括突然改变商业计划的行为、维持垄断协议的手段、异常高的回报、稳定的市场份额。二是市场力量、市场结构、市场变化、竞争状况、规模经济以及公开的交易条件、产品标准化等。(50)叶明、石晗晗:《轴辐协议的反垄断法规制新思路》,《中国价格监管与反垄断》2021第12期,第23页。从域外视角来看,美国对于轴辐协议的“附加因素”可以归纳如下:(1)实施的行为具有复杂性和异常性;(2)经营者能否对行为做出合理的解释;(3)相关市场的集中度高。(51)张晨颖:《垄断协议二分法检讨与禁止规则再造——从轴辐协议谈起》,《法商研究》2018年第2期,第109—110页。而在平台轴辐协议认定中“附加因素”的内涵有待更新,网络效应使得平台经济领域的市场集中度远高于传统行业,若仍然以传统的“附加因素”标准考量有所不妥。优步案中优步公司利用并行算法共谋自动定价,限制网约车市场的价格竞争,在默示合谋认定问题上存在较大障碍。该案首次将算法共谋领域的平台轴辐协议诉至法院,引发了学界对于平台领域“附加因素”内涵的探索。(52)应品广、郭婧:《论网约车平台轴辐类算法共谋的规制》,《竞争政策研究》2022年第2期,第35页。综上,当传统理论在平台轴辐协议的适用失效时,一方面使得部分对公平竞争秩序更具危害性的平台轴辐协议无法得以认定,被排除于规制范畴之外;另一方面理论的缺失会使平台轴辐协议认定成为“无头苍蝇”,导致反垄断执法出现不统一和冲突的现象,直接影响法律的实施效果。在相关案件较少的情形下,我国可以通过个案处理的方式弥补传统理论的失效。但是就平台轴辐协议案件呈现出增长的趋势来看,个案处理不具有现实可行性,长此以往会破坏反垄断法体系的稳定性和权威性,亟需完善我国平台轴辐协议的认定理论。

(四)平台轴辐协议反竞争效果的抗辩规则不明

关涉豁免制度,我国反垄断法学界存在诸多学说。(53)豁免制度的法律性质有竞争抗辩说、效率抗辩说、公共政策抗辩说、复合抗辩说和反竞争效果否定说等诸多学说理论。兰磊:《论我国垄断协议规制的双层平衡模式》,《清华法学》2017年第5期,第176—177页。《反垄断法》第18条对于垄断协议新增了反竞争效果抗辩条款。(54)反竞争效果抗辩是基于举证责任分配变化的规则强调。徐则林:《垄断协议安全港规则的中国应用:从立法到实施》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2023年第3期,第178页。从体系解释而言,我国反垄断法应当秉持反竞争效果抗辩说,重在考量竞争的积极利益是否能够抵消限制竞争的消极效果。在我国反垄断法体系下,反竞争效果抗辩应属“原则禁止+例外豁免”的违法性推定模式下例外豁免的范畴。它的内涵较广,包括豁免制度、“安全港”制度以及其他散见的反竞争效果抗辩条款等。(55)吴韬:《我国垄断协议违法性认定框架的改进:评《<反垄断法>修订案草案相关条款》,《竞争政策研究》2022年第2期,第6—7页。然而,由于我国当前对于反竞争效果抗辩规则的内涵界定和体系构建均未明确,使得平台轴辐协议认定遇到瓶颈。

第一,根据《反垄断法》第20条,垄断协议的豁免制度是综合比较经济效果和排除、限制竞争效果,对于“利大于弊”的情形予以排除认定的衡量结果。(56)《反垄断法》第20条:“经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的,不适用本法第17条、第18条第一款、第19条的规定:(一)为改进技术、研究开发新产品的;(二)为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;(三)为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的;(四)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;(五)因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;(六)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的;(七)法律和国务院规定的其他情形。属于前款第一项至第五项情形,不适用本法第17条、第18条第一款、第19条,经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益。”平台轴辐协议相较于传统轴辐协议在表现形式、波及范围和影响力程度上有较大区别,体现为三个维度的认定问题:一是平台轴辐协议的新样态使得认定问题复杂化,而《反垄断法》豁免规则在规范平台轴辐协议时有所不足。概括性的法条无法对实践中平台轴辐协议需要豁免的情形加以明确。二是平台轴辐协议具有特殊性,在判定标准和应当豁免的情形上不同于传统轴辐协议,需要结合平台经济特征单独讨论。三是由于我国当前的豁免制度以“为……”的目的要件作为认定依据,导致平台轴辐协议认定仍然存在主观要件难以证成的问题。(57)王先林:《论我国垄断协议规制制度的实施与完善——以<反垄断法>修订为视角》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第115页。

第二,根据我国“安全港制度”适用豁免推定运行模式,可以将其视为综合性的集体豁免。(58)李国海、王伊宁:《我国反垄断法安全港规则的构建》,《吉首大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第63页。不同于豁免制度,前者是排除违法性的抗辩标准,后者是违法性基础上满足豁免条件的予以排除认定之反垄断工具。(59)胡兰玲、武红秀:《论垄断协议中的安全港规则》,《天津师范大学学报(社会科学版)》2023年第1期,第121—122页。是否有必要增加“安全港”制度完善我国平台轴辐协议反竞争效果抗辩规则是值得探讨的话题,进一步思考,假设在平台轴辐协议领域引入“安全港”制度应当依据何种参考要素进行评估,以及如何设置标准?

四 构建我国平台轴辐协议的认定路径

(一)明晰平台轴辐协议认定中“协同行为”与“实质性帮助”的具体内涵

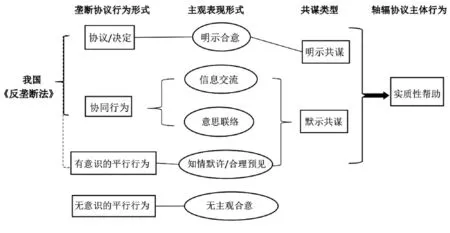

“协同行为”和“实质性帮助”在大多数情况下存在竞合场景。但是在数字经济领域我国当前的“协同行为”概念无法达到认定平台轴辐协议的效果,不利于规制平台轴辐协议。对此,其他法域的主流做法是对原有概念进行扩大解释。在认定苹果电子书案时,美国法院以《谢尔曼法》第1条项下的“联合、共谋”对苹果公司的平台MFN条款行为做出认定,针对平台经济领域的特殊情况做扩大化解释。(60)Horn Henrik &Petros C. Mavroidis,Economic and Legal Aspects of the Most Favored Nation Clause,European Journal of Political Economy,2011,p.234.我国反垄断法律体系主要移植于欧盟竞争法和美国反托拉斯法,现有概念大多是域外舶来品。为了更好地契合我国反垄断土壤,应当在借鉴域外经验的基础上对有关术语进行本土化改造。(61)李胜利、陈绍伟:《论默示共谋的类型化及其反垄断法规制》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期,第101页。欧盟《欧盟运行条约》第101条中的“协同行为”和美国《谢尔曼法》中“共谋”的概念相似,明确要求意思联络和信息交流。(62)李胜利、陈绍伟:《论默示共谋的类型化及其反垄断法规制》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期,第103页。近年来美国针对平台算法反垄断提出“默示共谋”概念,一定程度上放松了对主观要件的要求。(63)“默示共谋”(Tacit Collusion)是指经营者没有明示约定,但仍有意识地干预价格形成限制竞争效果的意思合谋。与此同时,美国反托拉斯法学界通过观察平台经济新形态,提出了“平行行为”(Parallel Behavior)概念。(64)平行行为是指某一行业内经营者通过观察和预测竞争对手行为,在未与竞争对手沟通或共谋的情况下独立地、单方面地调整自身价格以反映竞争对手价格的行为。其中包括“有意识的平行行为”(Conscious Parallelism)和“无意识的平行行为”(Unconscious Parallelism),二者的区别在于经营者之间采取的一致行为有无主观合意。(65)应品广:《共同市场支配地位的理论解构与制度调适》,《社会科学》2022年第4期,第137页。上述概念在客观形式上重合,区别在于主观表现形态。通过梳理域外概念可知,为了规制平台MFN条款和算法共谋等特殊样态(缺乏意思联络和信息交流)的平台轴辐协议,我国反垄断法也应当放宽对垄断协议的主观考察,调整垄断协议的定义。“实质性帮助”是我国《反垄断法》提出的创新性概念,需要对其单独释义。从体系解释而言,《反垄断法》第16条阐释了垄断协议的总概念,而第19条应当理解为经营者通过组织或者提供实质性帮助的方式促成其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。可见轴辐协议首先是垄断协议,“协同行为”既可以单独作为认定横向或纵向垄断协议的行为要件,也可以看作认定平台轴辐协议中横向结构的行为要件之一。而“实质性帮助”是判断纵向关系经营者为横向关系经营者达成垄断协议、构成轴辐协议的行为要件。换言之,二者是前后两个阶段的认定问题。从文义解释而言,“实质性帮助”侧重于客观行为表现,强调主体为其他经营者达到排除、限制竞争效果提供帮助行为的主动性、有效性和关联性,没有对意思联络和信息交流的要求。但从立法者视角而言,“实质性”的确有别于“一般性”帮助行为,具有限缩打击面的效果。(66)焦海涛:《垄断协议达成中的组织与帮助行为》,《中州学刊》2023年第2期,第49页。因此“实质性帮助”应被界定为仅排除了完全缺乏主观故意的行为,而并非放弃对主观要件的考察。此定义能够将平台MFN条款和算法共谋等技术性自主合谋的情形纳入平台轴辐协议的认定范畴,还需要进一步分析其主客观要件。

综上,应当先完成垄断协议的认定再进一步判断是否存在组织或实质性帮助行为,从而认定是否构成平台轴辐协议。为了应对数字经济时代缺乏意思联络和信息交流的挑战,我国反垄断法应当将知情默许和合理预见纳入垄断协议的主观表现形式范畴。在反垄断法新修订的背景下,可以通过法律解释的方式实现,将知情默许和合理预见视为“协同行为”项下意思联络的内容。同时在平台经济领域的反垄断指导性文件中说明,“实质性帮助”是平台经营者为其他平台内经营者形成垄断协议提供客观上有直接促进作用的行为,包括物理和心理层面的帮助(见图1)。(67)王玉辉:《垄断协议组织帮助行为条款缺陷及其补救》,《法学》2023年第2期,第157—158页。

图1 协同行为概念与实质性帮助概念的关系

(二)平台轴辐协议适用可抗辩违法推定规则

综合考虑我国反垄断法体系设置和执法现状,我国反垄断实务界和立法界应统一采用违法推定原则。而认为新修订的《反垄断法》违法性判断标准包含合法推定原则有所不妥:一方面,违法推定和合法推定是两套不同的逻辑,将二者同时置于垄断协议部分会出现冲突;另一方面,我国的制度设计有别于域外,并未构建纯粹的“安全港”制度,不能据此认为我国反垄断法体系已经存在合法推定的逻辑。(68)刘继峰:《我国反垄断法纵向垄断协议安全港制度的完善》,《中州学刊》2023年第2期,第69页。而应当将我国的“安全港”制度与豁免制度相联系,视为我国《反垄断法》体系在“原则禁止+例外豁免”项下做出了抗辩事由的创新性调整。(69)反垄断法上的“安全港”制度可以被划分为合法性推定和豁免推定两种运行模式,我国学术界存在一定争议。李国海、王伊宁:《我国反垄断法安全港规则的构建》,《吉首大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第64—65页。要准确界定我国平台反垄断的违法性判定标准不可全盘接受域外某一学派的观点,应结合国情做出系统性调整,以此确定我国平台反垄断的价值取向。(70)江山:《美国数字市场反垄断监管的方法与观念反思》,《国际经济评论》2021年第6期,第49页。从域外经验来看,近年来在美国反托拉斯司法实践中本身违法规则和合理原则的边界逐渐融合,而非泾渭分明地区别。(71)ErinGarrity,A new Chapter in Antitrust Law:The Second Circuit’s Decision in United Statesv.Apple Determines Hub-and-Spoke Conspiracy perseI llegal,Boston College Law Review,2016,pp.84-103.现代合理原则系谱(Spectrum)杂揉了本身违法原则、合理原则和违法推定规则(也称为竞争损害推定)等多套分析理论,削弱了法理层面的逻辑独立性和实务层面的可操作性(见图2)。(72)合理原则在理论上有一个系谱论,可以分为本身违法原则、可反驳的竞争损害推定、开放的合理原则、“安全港”、本身合法原则。此系谱将合理原则定义为统一的连续体,将本身违法原则和违法推定纳入系谱之中。兰磊:《论反垄断法多元价值的平衡》,《法律出版社》2017年版,第124—125页;兰磊:《<反垄断法>转售价格维持条款现阶段应维持现状——评<中华人民共和国反垄断法(修正草案)>第17条第二款》,《竞争政策研究》2021年第6期,第8—9页;时建中、郝俊淇:《原则性禁止转售价格维持的立法正确性及其实施改进》,《政治与法律》2017年第11期,第24页。而我国当前的违法推定原则糅合了欧盟竞争法“原则违法+例外豁免”的二元分析框架结构和美国“本身违法原则+合理原则”的模式的部分内容。(73)丁心怡:《论我国转售价格维持的反垄断规制:现状反思与路径选择》,《竞争法律与政策评论》2021年第7期,第213—217页。从本土化视角而言,应当构建我国的违法推定规则系谱(见图3)。

图2 合理原则系谱

图3 违法推定规则系谱

违法推定规则系谱是依照竞争损害推定的严厉程度排列的。违法推定和合法推定居于系谱两端,添加可抗辩事由会缓和二者的倾向程度。结构化合理分析则是以预先设定好的分析要素为基础,不做推定而根据实证经验分配证明责任的方式。(74)郝俊淇:《反思与权衡:转售价格维持的反垄断法分析模式探析》,《竞争政策研究》2017年第4期,第29页。其中可抗辩的合法推定类似于域外的“安全港”制度,若有证据证明特定行为具有排除限制竞争的效果,该行为会被移除安全合法区域,举证责任归属于反垄断执法者。而我国“安全港”制度的举证责任在抗辩模式下配置给经营者,区别于域外“安全港”制度。(75)王慧群:《中国垄断协议安全港规则的立法逻辑:信息成本的视角》,《法学家》2023年第1期,第70页。可抗辩违法推定规则在系谱标尺上有左右两侧,抗辩事由主要是一般豁免情形,我国“安全港”制度的引入赋予了更宽松的抗辩事由,可以看作是可抗辩违法推定原则向结构化合理分析的滑动。而域外“安全港”制度在我国尚不具有实现空间,若将来我国《反垄断法》做出制度调整存在引入可能性,届时反垄断法需要做出较大变动,可能走向结构化合理分析。在此以谦抑视角做出平台轴辐协议认定路径分析。

以可抗辩违法推定作为平台轴辐协议的认定规则是最适合我国现阶段平台经济健康发展的方案。(76)2022年12月中共中央经济工作会议和2023年3月的全国两会的政府工作报告中,均提出要提升平台经济的常态化监管水平。即反垄断执法机关先考察是否存在需要加以规制的平台轴辐协议要件,当具备时如果被告没有提出反驳则可以认定构成平台轴辐协议。具体考量如下:首先,传统轴辐协议认定路径除了满足完整的构成要件外,还需要考虑市场因素对排除、限制竞争效果的实质影响。由于互联网技术更具隐蔽性且更为多发,沿用实务中认定传统轴辐协议的合理原则进行个案审查,在我国平台反垄断执法发展期还不具备成熟条件。其次,尽管我国明确提出新阶段要平台常态化监管,强调发挥平台的积极作用,效果上对平台经济的整治力度趋于放缓,但不能据此对平台采用合法推定规则。一方面,我国《反垄断法》对于垄断协议均在违法推定框架下做出制度设计,若因为政策调整而做出合法推定安排有违体系整体性。另一方面,平台常态化监管政策的核心在于从“集中性、政策性、临时性”专项整改转变为“长效化、规范化、精准化”监管模式。(77)平台常态化监管的内涵在于在法治框架下,依据明确的法律法规,统筹考虑安全和发展基本理念,依托多元主体和多元工具,开展敏捷监管、精准监管、透明监管和规范监管。陈兵、张浩东:《常态化监管下平台互联互通的实施路向》,《上海财经大学学报》2023年第4期,第129页。从长远看,平台轴辐协议造成的危害是极具破坏性的,对其秉持较为严格的态度符合国情。另外,违法推定规则以推定为根本,不依赖目的、动机等具有模糊性的主观要素,避免了适用上的不确定性以及认定难度大等缺陷。(78)张骏:《转售价格维持规制路径选择的评判标准》,《法学》2018年第12期,第171页。对于平台轴辐协议而言,违法推定规则能够减少平台反垄断执法的自由裁量空间,增加了确定性和可操作性,还能够节约反垄断执法成本。最后,可抗辩事由保留了利益衡平的效果,在一定程度上缓和了违法推定对平台规制过于严苛导致抑制创新和经济活力的矛盾。(79)对于可抗辩违法推定规则的批判主要集中于抗辩难度的问题,有学者认为可抗辩违法推定规则是一种接近于本身违法的严厉分析模式。而事实上,我国违法推定规则抗辩事由的调整,强化了豁免制度和“安全港”制度的落实能够较好地解决上述局限,已经大幅度地增加了抗辩有效性,降低了违法推定的严厉程度。张骏:《转售价格维持违法推定规则的证成——丽晶案及其后续发展的启示》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2018年第6期,第93页;兰磊:《〈反垄断法〉转售价格维持条款现阶段应维持现状——评〈中华人民共和国反垄断法(修正草案)〉第17条第二款》,《竞争政策研究》2021年第6期,第5页。有助于科学合理地认定平台轴辐协议,避免了不可抗辩违法推定规则的局限性。平台轴辐协议认定路径采用可抗辩的违法推定规则能够平衡平台经济常态化监管目标和反垄断法一以贯之的违法推定逻辑,在衔接我国反垄断法的基础上达到良好的平台轴辐协议规制效果。

(三)修正平台轴辐协议的主客观要件理论

美国联邦最高法院通过俄亥俄州诉美国运通公司案,对平台反垄断提出了应当贯彻的执法理念——马的法律(Law of the horse)。(80)俄亥俄州诉美国运通公司案是2018年美国联邦最高法院首次针对双边平台反垄断案件作出的判决。引起了美国立法学界和实务界的关注,对于平台反垄断问题产生了深远的影响。Ohiov.American Express Co.,138S.Ct. 2274(2018).虽然平台竞争带来了反垄断挑战,但并不意味着反垄断法会发生巨变,仍然应当在既定框架下解决平台垄断行为。(81)Erik Hovenkamp,Platform Antitrust,Journal of Corporation Law,2019,pp.713-754.传统轴辐协议理论经过学界研究和长期实践的检验,在一定领域内具有充分的应用价值。因此,平台轴辐协议的认定应当在传统主客观要件理论之下结合平台新特征进行修正和调整。

1.扩大主观要件。反垄断法的立法宗旨是打击垄断,保护竞争。它重点不在于惩罚,而在于规范和保护市场经济的良好运行。平台轴辐协议之所以要受到约束,在于它事实上获得了经济效益,且客观上造成了排除、限制竞争的效果,即便不存在意思联络或信息交流,也应当加以规范。学界在轴辐协议的研究中常常混淆违法性判定标准和主客观要件之间的逻辑关系,譬如认为本身违法原则和合理原则的区别在于是否考量主观要件。(82)郭传凯:《美国中心辐射型垄断协议认定经验之借鉴》,《法学论坛》2016年第5期,第157页。而明确平台轴辐协议适用违法推定原则并非摒除主观要件,“实质性帮助”概念也并非排除主观考察,而是重点考察客观行为,将主观要件作为认定的辅助因素。针对将平台MFN条款和算法共谋排除于平台轴辐协议领域的观点,虽然互联网技术中立,但是运用技术的平台经营者和算法开发者等主体仍然应当被认为具有促成轴辐协议的主观意图。2010年OECD发布的《竞争法下竞争对手间的信息交换》研究报告认为,当竞争对手之间缺乏交流时,信息共享也可能违反竞争法。(83)《竞争法下竞争对手间的信息交换》研究报告提出,满足如下条件时应认为构成轴辐协议:(1)零售商A向供应商B披露未来的定价意图,A明知或应知B会将信息传递给另一零售商C;(2)B事实上将信息传递给C,且C知道由A故意或在A同意下提供给B;(3)C确实在未来定价时使用了该信息。美国法院审理苹果电子书案时,认定是否构成轴辐协议并不依赖于竞争者之间是否达成了明面上的协议,也没有因为苹果公司提出的合理动机而阻断轴辐协议的认定。(84)U.S. v.Apple,Inc.,791 F.3d 290(2015).我国有学者认为,平台轴辐协议的认定出现了“去主观化”的倾向。(85)郭传凯:《美国中心辐射型垄断协议认定经验之借鉴》,《法学论坛》2016年第5期,第155页。但是结合我国反垄断执法现状,完全排除主观要件是无法实现的。平台轴辐协议的认定可以适当弱化主观要件的影响,扩大主观要件的范畴,涵盖“合理预见”或“知情默许”。

对于平台MFN条款,竞争者之间可能并无沟通事实。在苹果电子书案中,美国法院针对平台轴辐协议的主观要件认定提出了最佳解决方案,即根据《联邦贸易委员会法案》将平台MFN条款看作公告,视为串通邀请。(86)Aneesa Mazumdar,Algorithmic Collusion:Reviving Section 5 Of The FTCAct,Columbia Law Review,2022,pp.449-488.竞争者在签署平台MFN条款时,应视为具有合理预见的能力,并对合谋存在知情默许的状态,以此为认定依据是合理的。对于“辅助型”算法共谋而言,优步案中优步公司曾以价格遵循“市场自然波动”为由进行抗辩。(87)杨文明:《算法时代的垄断协议规制:挑战与应对》,《比较法研究》2022年第1期,第199页。而当同一行业的多个平台经营者使用了相同或相似的算法定价,导致算法学习能力和信息收集能力趋同,客观上促成轴辐协议时,推定竞争者之间存在合谋“嫌疑”(88)王延川:《算法合谋的演生逻辑与治理路径》,《华东政法大学学报》2023年第3期,第57—58页。。在Eturas案中欧盟法院的认定提及,如果平台经营者没有公开远离包含敏感信息的邮件,并且没有对实施背离行为进行举报,就应当推定有合谋意图。(89)C-74/14-Eturas and Others(2016).由此可知,若平台内经营者本可以公开明确地表示拒绝或举报而没有实施时,可以做出反向认定,视为故意或者放任算法合谋构成平台轴辐协议,满足了“合理预见”和“知情默许”主观要件。(90)孙晋、蓝澜:《数字垄断协议的反垄断法甄别及其规制》,《科技与法律(中英文)》2023年第1期,第7页。如果认为主观要件缺失而不应当认定为平台轴辐协议时需要反过来举证,例如存在被胁迫、格式合同等情形,可以给予豁免。(91)剌森:《算法共谋中经营者责任的认定:基于意思联络的解读与分析》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022年第3期,第107页。对于“自主学习型”算法共谋,尽管当前它还未拥有排除、限制竞争的能力,但是反垄断机构仍应保持足够的警惕,做好理论构建。(92)刘佳:《人工智能算法共谋的反垄断法规制》,《河南大学学报(社会科学版)》2020年第4期,第87页。对此有必要借鉴刑法上“客观超过要素”标准,重点考察客观要件。(93)客观超过要素是张明楷提出在刑事犯罪构成中存在某种客观要素超过故意的认识和意识内容时,不要求行为人对其有认识或希望或放任等主观态度。在数字平台轴辐协议认定问题上要解决主观要件缺失的问题有必要借鉴这一理论。要求涉嫌平台轴辐协议的相关主体做出算法解释,证明经营者之间并无共谋合意,以及算法运作并未在自我学习和试错的基础上达成默示合谋和促成平台轴辐协议。(94)刘辉:《双向驱动型算法解释工具:以默示算法共谋为场景的探索》,《现代法学》2022年第6期,第66页。鉴于此,将平台MFN条款和算法共谋认定为平台轴辐协议是可证成的。

2.调整客观要件。苹果电子书案的关键是对具体行为在当时引起的正负效应进行综合分析。(95)U.S.v.Apple,Inc.,791 F.3d 290(2015).Booking案的认定核心在于平台MFN条款是否对酒店自主定价权有排除、限制等反竞争效果。(96)BGH,Beschl.v.18.5,KVR54/20(2021).由此可知,平台轴辐协议的认定需要我国在秉持违法推定原则的基础上,对客观要件的“附加因素”做出一定调整和细化。《指南》虽然仅规定了平台经济领域中横向垄断协议和纵向垄断协议的考量因素,包括平台相关市场竞争状况、平台经营者及平台内经营者的市场力量、对其他经营者进入相关市场的阻碍程度、对创新的影响等。(97)《指南》第二章开篇规定:“根据《反垄断法》第13条第(六)项和第14条第(三)项认定相关行为是否构成垄断协议时,可以考虑平台相关市场竞争状况、平台经营者及平台内经营者的市场力量、对其他经营者进入相关市场的阻碍程度、对创新的影响等因素。”但由于《指南》出台于新修订的《反垄断法》之前,按照类推解释,上述因素也应当适用于平台轴辐协议。域外学者在优步案中对于平台经济领域的“附加因素”做出细化探索:(1)平台的成功来自于创新还是监管?(2)平台市场的进入壁垒何时会扼杀竞争?(98)平台的进入壁垒主要包括先发优势、切换成本和网络效应。先发优势是在高技术产业中获得领先技术或产品而拥有持久的垄断竞争优势,有机会探索网络效应的优势;切换成本是平台用户从购买某一平台经营者产品转向购买另一平台经营者产品时增加的费用;网络效应涉及双边市场主体,在大多数情况下,每个市场的用户数量越多,平台的运营成本也相应降低。因此可能出现平台利用网络效应加剧切换成本,固定成本价格的情形。主要用于评估平台市场是否受到垄断的限制。(3)平台使用网络形式协调交易是否构成价格操纵?(4)平台使用数字定价是否具有反竞争性?(5)平台的商业模式是否参与掠夺性定价?(99)Kenneth A. Bamberger &Orly Lobel,Platform Market Power,Berkeley Technology Law Journal,2017,pp.1 051-1 092.以上考量从多角度评估平台的市场控制力,有利于协助认定平台轴辐协议。与我国《指南》提出的因素具有一致性,在细化层面值得借鉴。在Eturas案中,欧盟法院对算法工作原理的掌握囊括了使用者如何登陆和查看等细节信息,并以此为基础对算法如何促成轴辐协议的运作机理进行了深入调查。(100)孙晋、蓝澜:《数字垄断协议的反垄断法甄别及其规制》,《科技与法律(中英文)》2023年第1期,第4页。可见,要准确认定平台轴辐协议的客观要件,需要结合平台经济的特征细化“附加因素”的具体内涵。

综合《指南》和国内外众多学者的研究,大致可以将平台轴辐协议认定的“附加因素”归纳如下:(1)存在一致行为且具有异常性和复杂性,包括临时性的计划改变或异常高的利益回报;(2)平台经济的市场竞争状况,包括平台经济市场结构稳定性、是否通过公开的交易条件和标准化产品规则固定市场竞争等;(3)平台经营者或平台内经营者的市场力量,包括稳定的高市场份额、是否具有影响市场变化的控制力、是否强势足以阻碍其他平台经营者进入市场等;(4)是否具有合理解释,例如具备合理的商业理由等;(5)是否出于创新或保护消费者利益的目的,例如通过创新维持高市场份额时可以酌情排除认定。进而言之,主客观要件理论的修正,最终需要落实到平台轴辐协议的责任认定和分配上。根据传统轴辐协议理论可知,责任主体应根据其在轴辐协议中作用力的大小而定,主要集中于经营者之间。而平台轴辐协议的责任主体范围应进一步扩大,并以类型化的责任分配方式处理。在平台MFN条款和“辅助型”算法共谋构成的平台轴辐协议中,责任分配仍需在传统轴辐协议理论框架下进行,由具有共谋合意的经营者承担。(101)柴始青:《算法合谋反垄断规制路径探索——基于算法合谋规制取向的分析》,《价格理论与实践》2022年第1期,第47页。而由于平台的波及面较广,包括轴心和辐条的经营者,还需要实质考察平台轴辐协议的上下游经营者是否应当归责。而“自主学习型”算法共谋构成平台轴辐协议时,算法已经不仅仅是经营者的工具,此时需要探讨人工智能的民事责任能力问题。(102)吴太轩、谭娜娜:《算法默示合谋反垄断规制困境及其对策》,《竞争政策研究》2020年第6期,第70页。当前主流观点是算法技术中立,由算法开发者、算法提供者、算法运营管理者和平台经营者按过错大小承担共同或连带责任。(103)何培育、周煜:《大数据时代算法合谋的反垄断规制路径优化》,《科技与法律(中英文)》2023年第3期,第73页;剌森:《算法共谋中经营者责任的认定:基于意思联络的解读与分析》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022年第3期,第111页;李丹:《算法共谋:边界的确定及其反垄断法规制》,《广东财经大学学报》2020年第2期,第110页;刘佳:《人工智能算法共谋的反垄断法规制》,《河南大学学报(社会科学版)》2020年第4期,第87页。若通过算法解释证明不存在合谋意图,则不在此处讨论范围之内,但需要对造成的损害承担公平责任。

(四)完善平台轴辐协议的反竞争效果抗辩规则

平台轴辐协议的反竞争效果抗辩规则应当充分关注价值取向的选择和比例原则的适用,平衡促进平台经济效果和有损平台公共利益之间的冲突。(104)焦海涛:《我国反垄断法修订中比例原则的引入》,《华东政法大学学报》2020年第2期,第30—31页。反垄断立法主体在设置豁免情形时,应当借助经济学方法和工具测算,遵循适当、必要、均衡的标准,框定平台轴辐协议的合理豁免范围。在具体制度设置上贯彻现有的豁免制度,在“其他情形”范围内增添平台轴辐协议的豁免情形。反垄断执法机关可以制定操作细则明确平台轴辐协议的豁免情形,使其具有可操作性。具体需要添加以下三种典型情形:第一,当平台出于合理的商业规则或商业习惯而形成一致行为,构成轴辐协议外观时,应当予以豁免。此时需要当事人提供商业规则或商业习惯的来源和自身出于尊重而实施平台经营行为的依据。第二,当平台企业出于创新商业模式的目的而构成轴辐协议外观时,若属于合理经营范畴可以视情况豁免。平台抗辩要举证评估报告来说明新模式具有创新价值且归属合理范畴。第三,平台本身具有双边效应和规模效应,容易呈现出集聚性和变动性特征,平台在一定时期内可能具有轴辐协议外观,但实际上属于偶发性或暂时性情形,没有造成实质上排除、限制竞争效果,此时没有必要将其认定为平台轴辐协议,但排除此类情形也不能超过必要限度。在具体案件中由当事人提出抗辩并进行审查。

从长远角度而言,“安全港”制度在平台轴辐协议认定领域具有适用空间。(105)安全港制度(Safe Harbor)是指如果经营者在相关市场中的市场份额低于某一标准,则其实施某些不在“核心限制”范围内的横向或纵向限制行为时,由于其在相关市场的份额较小,被认为对相关市场竞争造成的影响非常有限,推定不具有排除、限制竞争的效果,从而不被认定为反垄断法下的横向垄断协议或纵向垄断协议。我国《反垄断法》第18条第3款对于纵向垄断协议明确提出适用安全港制度,即经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准,并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,不予禁止。“安全港”制度是我国违法推定规则中可抗辩部分的创新事由。它作为域外经验引入我国反垄断法体系,应当对其秉持审慎态度。域外主要国家已经将“安全港”制度应用至垄断协议,轴辐协议适用“安全港”制度在理论和实践层面均具有可行性。(106)欧盟竞争法中的“安全港”制度从最早仅在横向垄断协议领域扩大至纵向垄断协议领域,在未来是否扩展至平台轴辐协议领域要具体考察成本衡量问题;美国反托拉斯法虽然排除了本身违法的垄断协议适用安全港制度,但是实践中对平台轴辐协议采用合理原则,类推之存在安全港的适用空间。王慧群:《中国垄断协议安全港规则的立法逻辑:信息成本的视角》,《法学家》2023年第1期,第66页。我国诸多学者对现行《反垄断法》规定“安全港”制度仅适用纵向垄断协议提出质疑。(107)王先林:《论我国垄断协议规制制度的实施与完善——以〈反垄断法〉修订为视角》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第117页;王晓晔:《<反垄断法(修正草案)>的评析》,《当代法学》2022年第3期,第46页;马栋:《我国反垄断法安全港规则产生的新问题与完善方向》,《竞争政策研究》2023年第3期,第57页。一方面,轴辐协议作为横向纵向交叉混合的垄断协议类型,理论上在一定范围内应当能够适用“安全港”制度,另一方面,实践证明,当垄断协议的相关市场份额低于一定限度时,对竞争的影响是有限的。(108)马栋:《我国反垄断法安全港规则产生的新问题与完善方向》,《竞争政策研究》2023年第3期,第52页。各法域“安全港”制度实践是信息收集成本和错误成本之间寻求均衡的结果。因此“安全港”在不同类型的垄断协议中应当具有可适用性,可以通过不同的标准进行规范。(109)王先林:《论我国垄断协议规制制度的实施与完善——以<反垄断法>修订为视角》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第117页。我国平台轴辐协议引入“安全港”制度能够较好地解决认定难题并提高执法效率。目前该制度尚处于试水阶段,未来是否将其引入平台轴辐协议还需观望。随着我国平台反垄断立法和执法水平相应提高,平台轴辐协议引入“安全港”制度具有较高可行性。

现代反垄断“安全港”制度是法律规则和经济分析结合的产物,各国普遍以市场份额作为判断标准,在具体标准上有所区别。(110)Edwards,Lindsey M.& Wright,Joshua D,The Death of Antitrust Safe Harbors,Causes and Consequences,2016,pp.1 205-1 250.在我国平台轴辐协议的“安全港”制度设计上,建议初步将平台经营者和交易相对方的市场份额参照纵向垄断协议规定设置为15%,在后续的反垄断执法中根据平台的动态市场竞争状况调整具体比例。(111)徐则林:《垄断协议安全港规则的中国应用:从立法到实施》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2023年第3期,第182页。针对不同的平台轴辐协议场景通过测试设计不同的“安全港”制度标准是合适的。(112)MarkS,Popofsky. Section2,Safe Harbor and the rule of reason,George Mason Law Review,2008,p.38.“安全港”制度下市场份额的调试需要遵循利益的综合考量,在规制垄断和促进平台经济发展之间寻找平衡点,并就调整周期和评估标准做出细化规定。(113)戴昕:《作为法律技术的安全港规则:原理与前景》,《法学家》2023年第2期,第42页。由于数据在平台经济领域的地位逐渐上升,以及平台网络效应和规模效应的叠加特征,平台轴辐协议的市场份额相较于传统行业区别较大,竞争损害可能会进一步扩大,呈现出准入门槛更低的趋势。(114)程威:《平台经济领域轴辐协议的反垄断:国际经验、理论证成与路径建构》,《南方金融》2021年第9期,第62页。加之平台轴辐协议的危害性更甚于纵向垄断协议,因而可以预测未来平台轴辐协议适用“安全港”制度的市场份额将低于15%。同时还应当对平台轴辐协议采用“弱安全港”模式增添被推翻可能,才能最大程度上保证反竞争效果抗辩规则的科学合理性。(115)李国海、王伊宁:《我国反垄断法安全港规则的构建》,《吉首大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第69页。

在数字经济背景下,平台轴辐协议的认定问题呈现出新困境,并逐渐占据重要地位。为了更好地推动平台反垄断的落实本文做出了上述分析,以期能够提供有效的认定建议,保护平台的公平竞争和维护平台消费者利益及社会公共利益。在平台轴辐协议正确认定的基础之上,对其进行合理的处罚是发挥反垄断法律效力的直接体现。虽然我国立法层面已经打破了传统两分法的反垄断法律框架,但是目前在执法层面仍然没有脱离以横向垄断协议和纵向垄断协议为框架的两分法处理模式。这给实践中平台轴辐协议的认定带来了困难,若坚持以传统两分法进行执法将架空轴辐协议制度,使其仅具有概念区分的认定意义,而缺乏实用价值。因此,在构建平台轴辐协议的认定路径的基础之上,有待进一步探究平台轴辐协议项下的责任承担和分配机制及后续的反垄断处罚问题。由于平台轴辐协议的表现形式具有特殊性,涉及的责任主体具有多元性,需要进行归责体系的法理构建,才能进一步落实平台轴辐协议认定的法律效果,为平台经济的健康发展保驾护航。