以乐观源——泽当嘎尔巴谐玛乐舞中的文化记忆

2024-04-12张雪蓉

[摘要] 泽当嘎尔巴谐玛是一种流传于雅砻河谷中游的山南泽当的古老藏族仪式歌舞。该歌舞以民间口头叙事为铺垫,结合音乐与舞蹈,较为巧妙地为观赏者构建了藏族人民特定的信念桥梁,为藏源文化的价值创造了具象化的呈现方式,为这一民间文学、民族文化的延续创造了平台。与此同时,泽当嘎尔巴谐玛还是泽当人民集体记忆与群体生活的反映,是看不见的群体记忆与看得见的乐舞串联而得的璀璨结晶。我国自古重礼,有爱礼存羊之美德,面对蕴含着藏族起源这一璀璨文化的歌舞艺术,挖掘其根本与保护此礼,使歌舞得以存续,具有重要意义。

[关 键 词] 溯源;泽当嘎尔巴谐玛;文化记忆

民族音乐家薛艺兵先生曾言:“由于仪式是一个‘符号的聚合体,是一个由象征符号构建起来的‘虚拟世界,因此仪式情景中几乎所有可感知形式,包括音乐在内,都可能具有象征符号的性质。”①在本课题对象中,该理论的适用度极高,作为曾服务于仪式的歌舞,泽当嘎尔巴谐玛表演中的音乐、舞蹈、配器、服饰等物均被赋予超过其自身形态的显性特征与隐喻内涵。但截至目前,国内对泽当嘎尔巴谐玛的研究成果较少,涉及仪式、仪式歌舞的资料屈指可数,且大部分模块仅用寥寥数语带过,简要的概述也大同小异,而且普遍出现了数据参差、内容不深入的问题,国外更是搜索无果②。田野考察是民族音乐学研究的重要一环,本文将以数次到山南泽当进行实地调查所得信息结合现有材料进行分析,以乐观源,試图对泽当嘎尔巴谐玛乐舞的发展脉络及其文化内涵进行阐述。

一、泽当地理概况

上文已提到泽当嘎尔巴谐玛主要流传于山南市乃东区泽当,乃东为藏语音译名,藏语中“乃”意为尖、端头,“东”意为面前、前面,直译为“端前”,引申其原意,“乃东”为“山尖尖前面”的意思,其政治、经济、文化中心为泽当街道③。

泽当,“泽”意为“玩耍”,“当”即塘,意为“坝子”,泽当二字全意为“玩耍的坝子”“猴子玩耍的坝子”④,此寓意是因为猴子变人的故事发生在其东边的贡布日山上的猴子洞。泽当位于乃东区中部,北纬29°14′,东经91°46′,面积约104平方公里,为藏南重镇。虽然现如今的泽当街道已被城市包围,但是在此特定环境的孕育下,本地人民的生活依旧形成了以农业为主、牧业为辅与城镇企业经营相结合的生产生活方式。

二、泽当嘎尔巴谐玛概述

(一)歌舞概述

泽当嘎尔巴谐玛因流传于山南泽当而得名,“嘎尔巴”为男舞者,“谐玛”为女歌者⑤。该仪式歌舞由舞蹈、唱腔、打击乐三个部分组成,歌舞的音乐主要为祈福、思源的颂歌,舞蹈则是一种模仿猴子动作的独特舞种,用乐舞诉说着历史。1959年前的泽当嘎尔巴谐玛是专门服务于原泽当镇安曲寺的仪式歌舞,祭拜对象为泽当当地的护法神⑥丹玛多吉玉珍⑦。因此,仪式阶段的演员人数颇有讲究;必须有6位嘎尔巴、6位谐玛⑧、1~2名乐手在固定的场域同台表演,其中乐手数量随着乐器数量发生过三次改变:最初,该歌舞仅有1人击鼓;后加入钹,转变为1人击鼓、1人击钹同台表演的模式;最后又因乐器形制发生改变而形成现如今1人同时击鼓击钹(钹在左、鼓在右)的伴奏方式。

1989年后,该歌舞受多重因素影响转变为现如今的无时间、场域限制的娱乐性歌舞,演员数量也开始随着受邀表演的场合而改变。

(二)发展历程

作为曾服务于“泽当坚珍”这一古老仪式的歌舞,泽当嘎尔巴谐玛在其发展过程中难免因当地政策、环境、场域的变化而发生改变。根据表演属性来看,大致可分为三个阶段。

第一阶段:1959年前。在每年藏历五月十四、十五表演(仪式性,1次/年),此时的歌舞为泽当坚珍仪式的一部分,不可单独表演;仪式点为安曲寺、甘典曲果林寺、丹玛觉、佛塔、巨幅石刻处、曲米夏、贡巴夏迪、才康。

第二阶段:1988—1989年。情况一:藏历五月十五(仪式性,1次/年),作为泽当坚珍仪式的一部分需严格按照流程表演,仪式点为鲁赞觉、曲米夏、安曲寺;情况二:藏历新年、望果节、雅砻文化节等节日;平时节日受邀表演场地、人数相对自由(娱乐性,数次/年)。

第三阶段:1990—2021年。此时的歌舞已彻底脱离仪式,开始不限表演时间、地点(娱乐性,数次/年)。

由此可见,泽当嘎尔巴谐玛在不同时期因表演意义不同,所对应的场域范围、地点均相差甚多。我们可明显看出,泽当嘎尔巴谐玛的场域范围在有着明显边界的两个阶段中(即第一、二阶段),边缘界限从将整个泽当古城区包含其中缩减至原场域内的三个点,此变化与1959年西藏民主改革有着直接关系。民主改革之前,泽当嘎尔巴谐玛以支差的形式参与泽当坚珍仪式而向安曲寺赋税,因此该歌舞在一定程度上持续性地受香火鼎盛的安曲寺全面管制。在此强制性的制度要求下,表演在一定程度上为泽当嘎尔巴谐玛的持续传承提供了强有力的社会资本保证。

直到20世纪80年代,山南抢救办(今山南市文化局抢救科)试图恢复该原始歌舞,但此时在仪式地缺失、老艺人无法重聚、新一代的学徒还未能得到完整技艺传承的多重影响下,已无法还原1959年前的仪式盛况,仪式仅短暂重现后便再次停止。1989年后该歌舞快速地脱离仪式束缚,表演性质也由娱神转变为娱人。生产者自此占主导地位,歌舞的表演场域由固定仪式点变为藏历新年、雅砻文化节、望果节等节日中。

(三)表演结构与内容

1959年之前泽当嘎尔巴谐玛表演程式的基本框架与1959年后的几乎一致,仅在仪式流程与具体表演内容模块有过变迁。相较而言,1959年前表演的歌曲数量、舞蹈动作更丰富,但当年的表演已无法重现,故此次分析以1988年的表演程式为例。

泽当嘎尔巴谐玛表演体系主要以乐、舞、器相结合的形式进行。表演中涉及的音乐有:(1)清唱谐钦:共三首,其中谐玛2首(桑多百日、扎西谐)、嘎尔巴1首(嘎基嘎布达巧)。(2)中间交织着鼓钹伴奏,伴奏时不唱。涉及的舞蹈以嘎尔巴模仿猴子动作为主,女性动作仅有简单的手势动作与队形变换。

此时的表演程式分为四大段:第一段嘎尔巴跳果修藏赤(有从头到尾或自始至终之意)。谐玛入场后站定不动;嘎尔巴手持红色牦牛尾入场后开始舞蹈;主要动作为模拟猴子,如“双跨挠痒”“腋下挠痒”“遮阳旋转”等;第二段谐玛清唱桑朵百日(指莲花生的修行圣地)。谐玛以清唱谐钦为主,唱歌过程中会做一些简单的手势动作,主要为了展示十指上的戒指;嘎尔巴面对面站成两个竖排,基本站立不动,偶尔做“抬腿跳步”“互撒青稞”等动作;第三段嘎尔巴清唱嘎基嘎布达巧(圣洁的经幡)。此段谐玛站立不动,嘎尔巴站成一排清唱谐钦,演唱时上身向前塌腰90度,双手抱住双膝,清唱完毕后接着说“卡谐”(道白),边说边舞;第四段,谐玛清唱扎西谐(吉祥的尾声)。谐玛清唱谐钦,表演形式同第一大段;清唱完毕紧接着起鼓钹由嘎尔巴领头谐玛跟随嘎尔巴边舞边走进场;嘎尔巴先站立不动,后随着谐玛清唱跳“翻身跳跃”“互撒青稞”等动作①。

三、泽当嘎尔巴谐玛中的文化记忆

(一)群体记忆的体现

泽当嘎尔巴谐玛至今仍未有具体起源与完整脉络的文字记载,仅在部分文献中记载着:“据传7世纪藏王松赞干布的升迁典礼和颁布《十善法》时人们表演了谐钦,萨迦·索南坚赞所著的《西藏王统记》对当时的盛况有这样的描述:‘盛装打扮手持鲜花,美丽可爱的姑娘有十六人,高歌欢舞把人陶醉。8世纪西藏第一座寺庙桑耶寺落成大典上臣民们表演了谐钦,这次庆典活动的盛况,都画到了桑耶寺乌孜大殿的回廊墙壁上,而泽当嘎尔巴谐玛中就有谐玛清唱谐钦的内容。”①但笔者对比了桑耶寺落成大典壁画中涉及歌舞的版块,暂未发现泽当嘎尔巴谐玛的踪迹,所以以上记载暂时无法作为理论依据。后来,笔者考察期间在曾经泽当嘎尔巴谐玛1988年仪式点之一的鲁赞觉主殿二楼发现了壁画,画上描绘着泽当噶尔巴谐玛演员们围成圆圈表演的场景,其中男女演员数量、乐手形态皆与现存的泽当嘎尔巴谐玛形制相符。

从安曲寺僧人口中得知,鲁赞觉主殿修建至今未有改动,二楼的壁画早在公元1351年②建寺时就已存在,后仅在原基础上重描过一次,由此可作为歌舞存在时间的实证。同时,在山南文化如此璀璨的情况下该歌舞还能被泽当先民专门单独刻录在主殿的一整面墙上,暗喻了当时人们对该歌舞的高度认同感。

(二)隐喻文化内涵

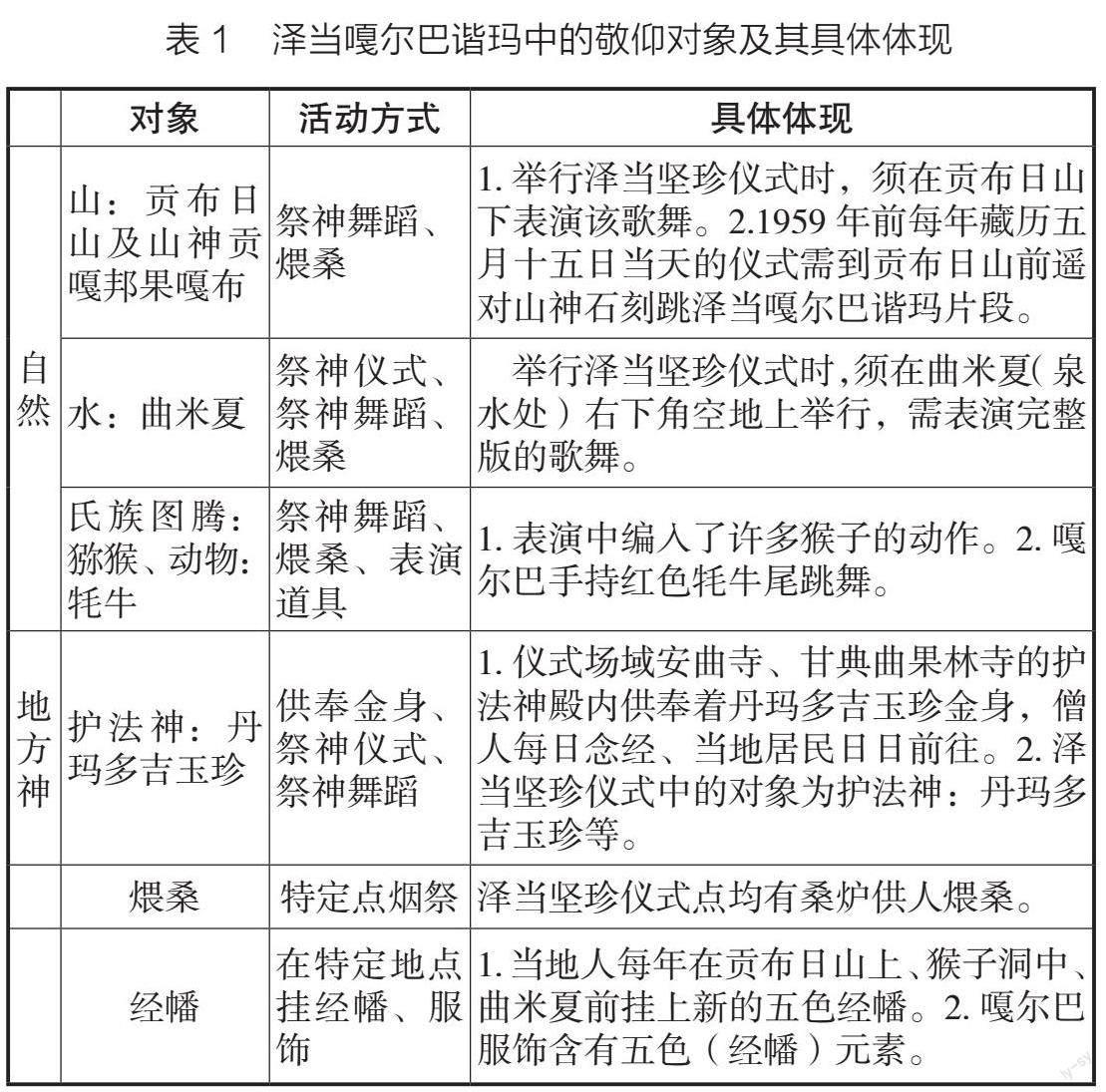

藏族人民在严苛的生存环境中形成了对自然、对众多生灵的“不自觉”敬仰,而在这些敬仰之心的影响下,赋予仪式歌舞泽当嘎尔巴谐玛独特的存在意义,使当地群众的集体记忆得到实质性的呈现、情感得到寄托。在泽当嘎尔巴谐玛中的敬仰对象及其具体体现见表1。

由表1可知,泽当嘎尔巴谐玛通过仪式、歌舞的实质性行为,较为巧妙地为观赏者构建了藏族人民特定的信念桥梁,为藏源文化的价值创造了具象化的呈现方式。在泽当嘎尔巴谐玛的音乐部分,谐玛清唱桑多百日既表达了当地人对莲花生大师的缅怀崇敬,还能起到教化规劝的作用。

四、结语

随着社会发展,群体文化记忆内容往往需要不断地调适与重构。就泽当嘎尔巴谐玛自身而言,在仪式中它是具有沟通神灵、渲染仪式气氛的文化符号;在如今,演变为可独立演出歌舞的它虽褪去了能上达天听的神圣含义,却依然能作为藏源神话猕猴变人的神话叙事载体,在表演中起到渲染节日气氛、促进审美娱乐及民族文化认同等作用。该歌舞作为泽当人民流传千年集体记忆与群体生活的具象反映,其神圣性、仪式性、完整性同样经历了“解构”“重构”“改良”的过程。作为藏族人民的“思源”载体,泽当嘎尔巴谐玛的意义不言而喻。遗憾的是,因多重原因该歌舞已徹底停止表演。对于传统民间歌舞如何保护?“改良”式发展是否正确?如何将仪式“恢复”以契合当今社会发展?如何保护、实践社会记忆?是当下值得深思的问题。

参考文献:

[1]薛艺兵.仪式音乐的符号特征[J].中国音乐学,2003(2):13.

[2]乃东县地方志编纂委员会编.西藏自治区地方志丛书·乃东县志[M].北京:中国藏学出版社,2006:135.

[3]中国民族民间舞蹈集成编辑部编.中国民族民间舞蹈集成·西藏卷[M].北京:中国ISBN中心,2000:382.

[4]丹增次仁.西藏歌舞概说[M].北京:民族出版社,2014:151-152.

作者简介:

张雪蓉(1999—),女,云南腾冲人,硕士研究生,研究方向:音乐与舞蹈学。

作者单位:西藏大学

注释:

①薛艺兵:《仪式音乐的符号特征》,《中国音乐学》2003年第2期,第13页。

②本文所提及的搜查结果均以2023年12月1日0时为标准时点。

③2019年8月,经西藏自治区人民政府、山南市人民政府批准,同意撤销泽当镇,设立泽当街道。

④乃东县地方志编纂委员会编:《西藏自治区地方志丛书·乃东县志》,中国藏学出版社,2006,第135页。

⑤丹增次仁:《西藏歌舞概说》,民族出版社,2014,第149页。

⑥护法神指原来的土著神灵后来被佛教收服并皈依为佛法的保护者。

⑦丹玛多吉玉珍即泽当地方神多吉玉珍丹玛神,为丹玛神之首。

⑧此人数要求可能与猕猴与罗刹女生六子及之后藏族的六大氏族有关。详见中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成·西藏卷》,中国ISBN中心,2000,第382页。

注释:

①数据来源:1.丹增次仁:《西藏歌舞概说》,民族出版社,2014,第151-152页;2.笔者对歌舞表演的实录;3.互证所得。

注释:

①丹增次仁:《西藏民间歌舞概说》,民族出版社,2014,第149页。

②因笔者暂未找到新的依据,所以时间可能存在偏差。